自我认识之价值观澄清

- 格式:ppt

- 大小:3.95 MB

- 文档页数:49

浅析价值澄清理论产生的思想基础何静(南充职业技术学院 ,四川,南充 637000)摘 要:本文介绍了价值澄清理论产生的时代背景,并从社会思潮方面阐述了其产生的思想基础,分析其对我国德育的启示。

关键词:价值澄清理论;思想基础;德育价值澄清理论是20世纪美国最有影响的道德教育理论之一,最初作为一种教学方法于20世纪20年代出现,为进步主义教育采用,在60年代逐渐形成一个德育学派。

其主要代表人物是纽约大学教育学院教授路易斯·拉思斯,马萨诸塞州大学教育学院教授悉尼·西蒙和南伊利诺斯大学教育学教授梅里尔·哈明。

三人合著的《价值与教学》于1966年出版,标志着价值澄清理论学派作为一个独立的流派正式产生。

而另一个重要代表人物美国人本主义教育中心主任基尔申·鲍姆在进一步完善发展这一学说方面作出了很大努力。

价值澄清理论主要从当时美国的社会现实出发,在批判只注重灌输和规劝的传统道德教育方法的基础上,吸收了存在主义哲学、人本主义心理学及杜威的生活经验论等思想,从而构建了自己的理论体系。

价值澄清理论一经提出,就受到了人们的欢迎和赞赏,和科尔伯格的道德认知阶段理论,并列成为当时美国的两种最主要的道德理论。

一、价值澄清理论产生的时代背景价值澄清理论是时代的产物,它的产生源于当时社会的多变。

在动荡的20世纪5、60年代,原来的一元的“神力”(heaven—man—date)统治下的价值观随着第二次世界大战的爆发而坍塌,人们的传统价值观受到了极大的冲击。

人们开始怀疑传统价值观。

复杂多变的社会意识,社会的多元化,给德育带来极大冲击。

观念转变很快,人们面临着比以往任何时候多得多的选择。

随之出现正如路易斯·拉思斯在《价值与教学》中所说的情况:“现在很多人很难‘重新振作起来’;决定似乎过于复杂,压力显得形形色色,变化看来令人不安,结果有些人在困惑、冷漠或矛盾中挣扎,未能把握自己的价值观,无法独自发现有意义的和令人满意的生活方式”。

对职业生涯规划的认识对职业生涯规划的认识1“我是谁?”这是哲学的三大命题之一。

“我适合做什么工作?”是高职生在生涯发展中常常思考的问题和职业定位的结点。

根据人——职匹配理论、职业生涯规划首先要对个体自我进行了解和认识,这是职业发展的起点,个体对自己的认识越深入、越清楚、就越能够了解自己的所需所能,从而在纷繁的职业环境中找到适合自己的职业发展之路。

职业生涯规划中的自我认识包括四个方面的因素:价值观、兴趣、性格和能力。

1、价值观。

价值观是指“某些贵你来说很重要和你能想要的东西”。

价值观是个体在后天成长过程中于环境互动中逐渐形成的。

价值观一旦形成,便具有较强的稳定性,对人们的行为发生着强有力的内在动力和支配作用。

在很多的时候,价值观往往对个体的人生方向、生活方式起着核心作用。

“你想要一种什么样的生活?”“什么样的职业能够使你实现这个目标?”因此,价值观是一个重要的决策因素,学生在职业决策中的许多困惑,决断困难往往与价值观有重要关俩,如高收入而相对不稳定的甲工作和相对低收入而稳定的乙工作,实际上就是两种生活方式的选择,个体需要澄清的是,对于自己来讲哪个因素更重要。

对自己的价值观有清楚认识的人在做生涯决策时较为容易,他们清楚什么对于自己更重要,并在选择中坚定自己的决定。

大学生正过于职业价值观尚未完全定型的阶段。

容易陷入误区,如盲目从众,追求热门而忽视自身的特点。

要正确地看待自己的人生以及个人与国家、社会、他人的关系,树立正确的职业价值观。

2、兴趣。

兴趣是“人们为了乐趣或享受而作的事情”。

兴趣在人的职业活动中有着非常重要的作用,它为个体带来兴趣,提供强有力的内在动力,激发个体的潜能与创造力。

有研究表明,如果一个能从事的工作与其职业兴趣相吻合,能发挥其全部才能的80%-90%。

并能长时间地保持高效率的工作乐此不彼。

反之,则最多只能发挥其全部才能的20%-30%,还很容易导致厌倦与疲劳。

更重要的是,工作也是生活的一部分,工作质量的高低就决定了生活质量的高低,一个人从事的时候是自己喜欢的自己,是人们快乐生活的重要源泉。

价值澄清理论对我国高校思想政治教育方法的启示摘要:学校德育的过程,实质上是价值引导与自主构建相统一的过程。

价值澄清理论旨在提供一种价值分析、判断和选择的方法,帮助大学生减少价值混乱,逐步澄清价值,形成正确的思想道德模式。

这一理论对我国高校的思想政治教育的方法具有一定的借鉴意义和启示。

关键词:价值澄清;思想政治教育;方法中图分类号:g641 文献标志码:a 文章编号:1002-2589(2013)19-0204-03一、价值澄清理论的核心内容与重要性(一)核心内容1.主要观点。

价值澄清理论产生于20世纪60年代的美国,是当代西方道德领域内最具影响力的理论流派。

美国教育学家巴里·查赞教授在《当代道德教育方法》一书中曾这样评价:“一般来说,价值澄清理论与方法受到的尊重是比不上涂尔干、柯尔伯格与杜威的地位的。

但是我们认为,在20世纪,这种学说比其他德育学说,有更大的实际意义与重要性,它可能是当代价值教育方法的最为典型的代表。

”[1]他的评价应该是公允而中肯的,价值澄清理论由于其显著的可操作性和实效性,在现实生活中得到广泛的应用。

价值澄清理论的核心思想是:社会的急剧变化和价值观的多元化,社会现实状况和关系的复杂化使人们迷茫困惑,无从选择和树立自己的价值观,而社会上也没有可供人们选择和遵循的统一的完美的价值观。

价值澄清理论就是以此为问题从人们的生活经验、心理发展特点出发提出的一套可供人们对各种价值进行分析、判断、选择的方法,帮助人们从价值混乱的状态中解脱出来,形成适合自己的价值观 [2] 。

在这一过程中,学生的思考、判断和评价人类价值观的能力得到有效的培养和发展,同时也学会处理自身内部价值冲突以及调节与他人之间价值观矛盾的技巧。

2.三大阶段。

在《价值与教学》一书中,拉思斯将价值澄清模式概括为三个阶段七个步骤。

他指出价值基于三个过程:选择、珍视和行动。

选择:(1)自由地选择;(2)从各种可能选择中进行选择;(3)对每一种可能选择的后果进行审慎思考后做出选择。

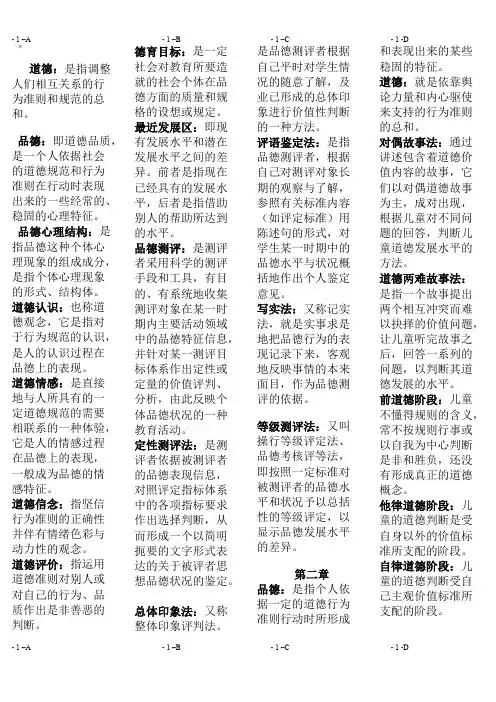

一章道德:是指调整人们相互关系的行为准则和规范的总和。

品德:即道德品质,是一个人依据社会的道德规范和行为准则在行动时表现出来的一些经常的、稳固的心理特征。

品德心理结构:是指品德这种个体心理现象的组成成分,是指个体心理现象的形式、结构体。

道德认识:也称道德观念,它是指对于行为规范的认识,是人的认识过程在品德上的表现。

道德情感:是直接地与人所具有的一定道德规范的需要相联系的一种体验,它是人的情感过程在品德上的表现,一般成为品德的情感特征。

道德信念:指坚信行为准则的正确性并伴有情绪色彩与动力性的观念。

道德评价:指运用道德准则对别人或对自己的行为、品质作出是非善恶的判断。

德育目标:是一定社会对教育所要造就的社会个体在品德方面的质量和规格的设想或规定。

最近发展区:即现有发展水平和潜在发展水平之间的差异。

前者是指现在已经具有的发展水平,后者是指借助别人的帮助所达到的水平。

品德测评:是测评者采用科学的测评手段和工具,有目的、有系统地收集测评对象在某一时期内主要活动领域中的品德特征信息,并针对某一测评目标体系作出定性或定量的价值评判、分析,由此反映个体品德状况的一种教育活动。

定性测评法:是测评者依据被测评者的品德表现信息,对照评定指标体系中的各项指标要求作出选择判断,从而形成一个以简明扼要的文字形式表达的关于被评者思想品德状况的鉴定。

总体印象法:又称整体印象评判法。

是品德测评者根据自己平时对学生情况的随意了解,及业已形成的总体印象进行价值性判断的一种方法。

评语鉴定法:是指品德测评者,根据自己对测评对象长期的观察与了解,参照有关标准内容(如评定标准)用陈述句的形式,对学生某一时期中的品德水平与状况概括地作出个人鉴定意见。

写实法:又称记实法,就是实事求是地把品德行为的表现记录下来,客观地反映事情的本来面目,作为品德测评的依据。

等级测评法:又叫操行等级评定法、品德考核评等法,即按照一定标准对被测评者的品德水平和状况予以总括性的等级评定,以显示品德发展水平的差异。

高职学生价值观教育借鉴价值澄清理论适应性分析【摘要】本文运用澄清理论对高职学生的价值观教育进行了探讨,旨在探讨澄清理论在高职学生价值观教育中的应用及适应性分析。

通过澄清理论的引入,可以帮助高职学生明确自己的核心价值观和行为准则,进而提升其综合素养和职业发展能力。

文章还分析了澄清理论对高职学生的借鉴意义,探讨了高职学生价值观教育的策略和措施。

在总结了澄清理论在高职学生价值观教育中的实际意义,并展望了未来研究方向。

通过对澄清理论的深入探讨,可以为高职学生的综合素质教育提供新的思路和方法。

【关键词】高职学生、价值观教育、澄清理论、适应性分析、借鉴意义、策略、措施、实际意义、未来研究方向、总结。

1. 引言1.1 研究背景高职教育在我国教育体系中占据着重要的地位,高职学生作为未来社会中技术工作人员的重要群体,其价值观教育尤为重要。

目前高职学生的德育问题日益突出,诸如道德沦丧、社会责任感淡薄等现象频频出现。

这些问题的存在不仅影响了高职学校的教育质量和声誉,更直接影响了高职学生的成长和发展。

面对这些问题,我们急需找到一种有效的教育方法来提升高职学生的价值观。

在这一背景下,引入澄清理论作为高职学生价值观教育的方法具有重要意义。

澄清理论是一种涵盖广泛的认知心理学理论,其核心思想是通过消除认知偏差、纠正错误观念来改变个体的态度和价值观。

通过引入澄清理论,可以帮助高职学生认识到自己的偏见和错误观念,重新审视和建构自己的价值观体系,从而提升其道德修养和社会责任感。

本文旨在探讨澄清理论在高职学生价值观教育中的应用和适应性,从而为高职学生的德育教育提供新的思路和方法。

通过对澄清理论的分析和实践探索,希望能够为解决高职学生德育问题提供有益的启示和建议。

1.2 研究目的研究目的是通过探讨高职学生的价值观教育,借鉴澄清理论的相关理念,从而提高高职学生的综合素质和社会适应能力。

具体包括以下几个方面:分析高职学生的现有价值观特点和存在问题,深入了解其心理和行为背后的动机和因素;探讨澄清理论在高职学生价值观教育中的具体应用方式和效果,以及其对高职学生的潜在影响;对澄清理论的适应性进行深入分析,探讨其在高职学生群体中的可操作性和实用性;总结并提出具体的高职学生价值观教育策略和措施,以期为高职学生的健康成长和全面发展提供理论支持和实践指导。

职业生涯规划中的自我认识主讲:高金虎“我是谁?”这是哲学的三大命题之一。

“我适合做什么工作?"是大学生在生涯发展中常常思考的问题和职业定位的结点.根据人——职能配理论、职业生涯规划首先要对个体自我进行了解和认识,这是职业发展的起点,个体对自己的认识越深入、越清楚、就越能够了解自己的所需所能,从而在纷繁的职业环境中找到适合自己的职业发展之路。

职业生涯规划中的自我认识包括四个方面的因素:价值观、兴趣、性格和能力。

价值观。

价值观是指“某些贵你来说很重要和你能想要的东西”。

价值观是个体在后天成长过程中于环境互动中逐渐形成的。

价值观一旦形成,便具有较强的稳定性,对人们的行为发生着强有力的内在动力和支配作用。

在很多的时候,价值观往往对个体的人生方向、生活方式起着核心作用。

“你想要一种什么样的生活?"“什么样的职业能够使你实现这个目标?”因此,价值观是一个重要的决策因素,学生在职业决策中的许都困惑,决断困难往往与价值观有重要关俩,如高收入而相对不稳定的甲工作和相对低收入而稳定的乙工作,实际上就是两种生活方式的选择,个体需要澄清的是,对于自己来讲哪个因素更重要。

对自己的价值观有清楚认识的人在做生涯决策时较为容易,他们清楚什么对于自己更重要,并在选择中坚定自己的决定。

大学生正过于职业价值观尚未完全定型的阶段。

容易陷入误区,如盲目从众,追求热门而忽视自身的特点.要正确地看待自己的人生以及个人与国家、社会、他人的关系,树立正确的职业价值观。

“兴趣"。

兴趣是“人们为了乐趣或享受而作的事情”。

兴趣在人的职业活动中有着非常重要的作用,它为个体带来兴趣,提供强有力的内在动力,激发个体的潜能与创造力。

有研究表明,如果一个能从事的工作与其职业兴趣相吻合,能发挥其全部才能的80%-90%。

并能长时间地保持高效率的工作乐此不彼.反之,则最多只能发挥其全部才能的20%—30%,还很容易导致厌倦与疲劳.更重要的是,工作也是生活的一部分,工作质量的高低就决定了生活质量的高低,一个人从事的时候是自己喜欢的自己,是人们快乐生活的重要源泉.按此人格偏好和职业对应我们把它分为六大类:1、现实型:有运动、机械操作的能力、喜欢工具、机械、动植物:对应工程师、机械式等职业。

当代大学生对社会主义核心价值观的认识六篇社会主义核心价值观的生命力在于实践。

良好道德风尚的形成,就在我们驰而不息的努力之中。

党的十八大以来,24个的“三个倡导”,在人们心中引发强烈共鸣,兴起了关于价值观的热烈讨论,更以强大的精神力量凝聚起全社会崇善向德的共识。

无论是赞扬道德楷模、“最美人物”,表达对崇高价值、淳朴风气的向往,还是关注“扶人”问题、批评“挺黄”言论,深化对道德失范、社会丑恶现象的反思,都说明核心价值观寄寓国家理想、凝结社会期待、诉说共同愿望,是思想道德领域的“最大公约数”。

呼唤莫若实干,心动不如行动,弘扬社会主义核心价值观正当其时,需要我们乘势而上、奋发有为。

为者常成,行者常至。

社会主义核心价值观从来都不是高高在上的教条,道德的力量蕴藏在每个人的心中,唯有付诸行动才能实现价值。

将各个层面的价值理念彰显于国家发展、社会运行、个人生活的过程与细节,增厚道德土壤,实现社会风气的净化,实干是最响亮的语言,行动是最有力的证明。

公务员为群众办好的每一件实事,是敬业的诠释;商家为消费者提供的每一件商品,是诚信的代言;看见需要帮助的人热心上去搭把手,是友善的暖流。

我为人人,人人为我,每个人都是道德建设的奉献者,也是道德风尚的受益者。

以实际行动彰显价值追求,让价值理念转化为价值风尚,我们就能享受到良好价值观带来的福祉,这个社会就会更加美好。

传递正能量,还需化解负情绪。

核心价值观的践行,既要倡导奉献,放大榜样力量;也要敢于说不,防范破窗效应。

在一些领域和一些人当中,价值判断没有了界限、丧失了底线,甚至以假乱真、以丑为美、以耻为荣。

激浊才能扬清,抑恶才能扬善,对那些伤风败俗的丑恶行为,对那些激起公愤的缺德现象,我们不能听之任之,应该挺身而出敢于“亮剑”。

让造假者受到惩罚,让讹诈者付出代价,让是非不分者受到教育,才能澄清模糊认识、捍卫道德底线,引导人们自觉做良好道德风尚的建设者,做社会文明进步的推动者。

文明不是一天养成的。

德育现代化研究与实验 加入时间:2010-12-21 13:12:00 点击:发表评论中山大学教育现代化研究中心冯增俊价值澄清(Values Clarification)理论最早是作为一种教学方法于本世纪20年代间出现,为进步主义教育采用,在60年代时逐渐形成一个德育学派,代表人物主要是纽约大学教育学院教授路易斯·拉斯( Louise Raths)、南伊利诺斯大学教育学教授里尔·哈明( Merrill Harmin)、马萨诸塞州大学教育学教授悉米·西蒙( Sidmey B.Simon)和美国人本主义教育中心主任基尔申·鲍姆( Kirschen Baum)。

其中,拉斯是这一学派的公认创建人,西蒙在这一领域建树颇丰,而鲍姆则在进一步完善发展这一学说方面作出了很大努力。

其代表作是三人合著的《价值与教学》(Values and Teaching,1966,1978)。

一、价值澄清理论的产生及定义(一)价值澄清理论产生与发展的历史分析该理论产生于30年代新旧德育转变之间,当时赫尔巴特的权威灌输理论受到广泛批评,一些教育家另辟蹊径,用对概念进行多样化分析的方法来调动学生主动性,改变硬性灌输。

50年代后西方德育日益严重,人们开始注意寻找各种新的德育方式克服由于进步教育失败使旧的灌输方式重新复活带来的困难,价值澄清法在接受认知理论和人本注意思想之后出现了质的转变,使这种单纯对概念诠释的教学方法演变为对道德价值观进行理解和评价,以及提高评价分析各种道德问题的能力的一种德育流派。

因此,价值澄清论的重新出现,既反映60年代德育研究在30年代的基础上进入新的水平,实现了质的飞跃,也表现了现代德育理论在不断实现科学化。

如果说,早期的价值分析法只是对工业化社会的简单反应,那么60年代价值澄清论的出现却表现了对多元社会的深刻认识和理性把握中实现了对德育的科学认识。

拉斯等人注意到,现代社会已完全改变了传统单一一统的社会文化体系,社会价值概念变化很快,各种社会传播媒体、无线电、电影、电视、报刊书籍以及民族间的广泛交流也给儿童提供了丰富多变的信息情境,使儿童面临着比以往任何时期都多得多的选择,使“正在成长中的儿童要形成清晰的价值观显得越来越困难”。