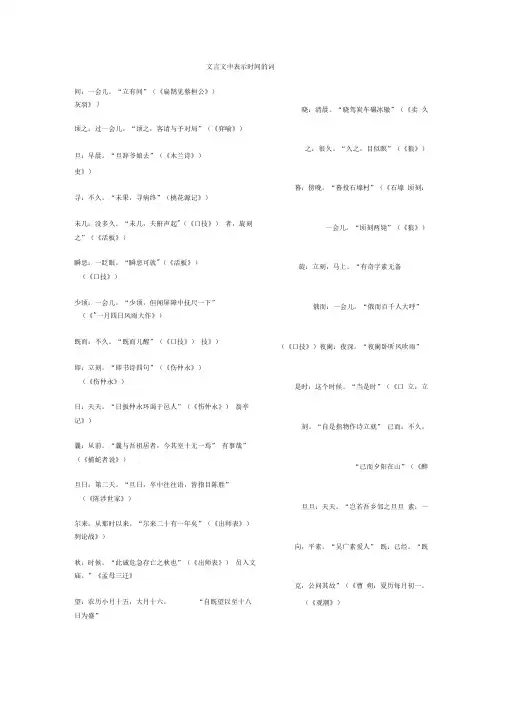

文言文中表示时间、年龄的词

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:5

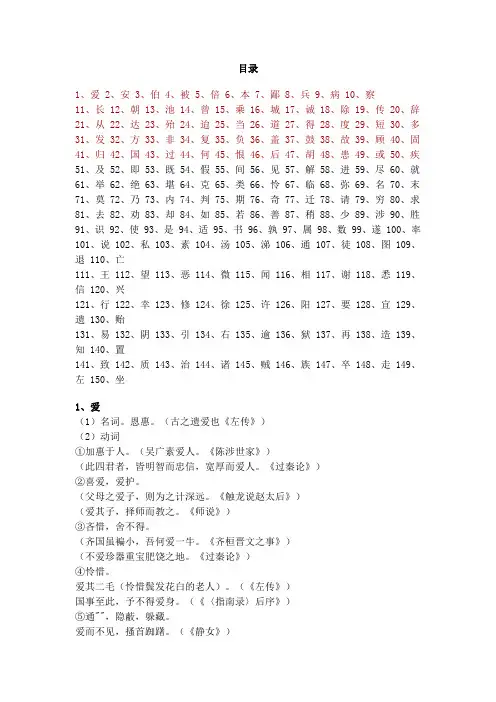

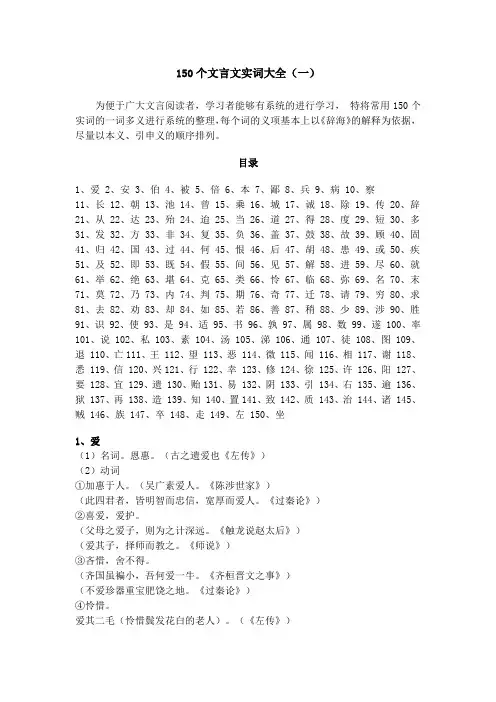

目录1、爱2、安3、伯4、被5、倍6、本7、鄙8、兵9、病 10、察11、长 12、朝 13、池 14、曾 15、乘 16、城 17、诚 18、除 19、传 20、辞21、从 22、达 23、殆 24、迨 25、当 26、道 27、得 28、度 29、短 30、多31、发 32、方 33、非 34、复 35、负 36、盖 37、鼓 38、故 39、顾 40、固41、归 42、国 43、过 44、何 45、恨 46、后 47、胡 48、患 49、或 50、疾51、及 52、即 53、既 54、假 55、间 56、见 57、解 58、进 59、尽 60、就61、举 62、绝 63、堪 64、克 65、类 66、怜 67、临 68、弥 69、名 70、末71、莫 72、乃 73、内 74、判 75、期 76、奇 77、迁 78、请 79、穷 80、求81、去 82、劝 83、却 84、如 85、若 86、善 87、稍 88、少 89、涉 90、胜91、识 92、使 93、是 94、适 95、书 96、孰 97、属 98、数 99、遂 100、率101、说 102、私 103、素 104、汤 105、涕 106、通 107、徒 108、图 109、退 110、亡111、王 112、望 113、恶 114、微 115、闻 116、相 117、谢 118、悉 119、信 120、兴121、行 122、幸 123、修 124、徐 125、许 126、阳 127、要 128、宜 129、遗 130、贻131、易 132、阴 133、引 134、右 135、逾 136、狱 137、再 138、造 139、知 140、置141、致 142、质 143、治 144、诸 145、贼 146、族 147、卒 148、走 149、左 150、坐1、爱(1)名词。

恩惠。

(古之遗爱也《左传》)(2)动词①加惠于人。

(吴广素爱人。

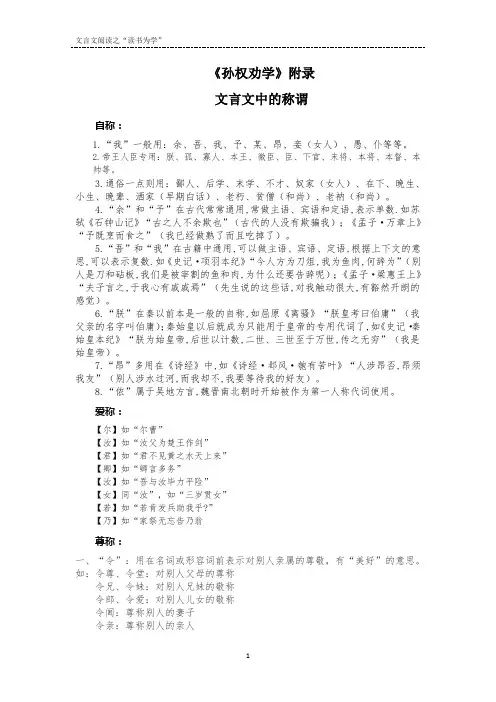

《孙权劝学》附录文言文中的称谓自称:1.“我”一般用:余、吾、我、予、某、昂、妾(女人)、愚、仆等等。

2.帝王人臣专用:朕、孤、寡人、本王、微臣、臣、下官、末将、本将、本督、本帅等。

3.通俗一点则用:鄙人、后学、末学、不才、奴家(女人)、在下、晚生、小生、晚辈、洒家(早期白话)、老朽、贫僧(和尚)、老衲(和尚)。

4.“余”和“予”在古代常常通用,常做主语、宾语和定语,表示单数.如苏轼《石钟山记》“古之人不余欺也”(古代的人没有欺骗我);《孟子·万章上》“予既烹而食之”(我已经做熟了而且吃掉了)。

5.“吾”和“我”在古籍中通用,可以做主语、宾语、定语,根据上下文的意思,可以表示复数.如《史记·项羽本纪》“今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为”(别人是刀和砧板,我们是被宰割的鱼和肉,为什么还要告辞呢);《孟子·梁惠王上》“夫子言之,于我心有戚戚焉”(先生说的这些话,对我触动很大,有豁然开朗的感觉)。

6.“朕”在秦以前本是一般的自称,如屈原《离骚》“朕皇考曰伯庸”(我父亲的名字叫伯庸);秦始皇以后就成为只能用于皇帝的专用代词了,如《史记·秦始皇本纪》“朕为始皇帝,后世以计数,二世、三世至于万世,传之无穷”(我是始皇帝)。

7.“昂”多用在《诗经》中,如《诗经·邶风·匏有苦叶》“人涉昂否,昂须我友”(别人涉水过河,而我却不,我要等待我的好友)。

8.“侬”属于吴地方言,魏晋南北朝时开始被作为第一人称代词使用。

爱称:【尔】如“尔曹”【汝】如“汝父为楚王作剑”【君】如“君不见黄之水天上来”【卿】如“卿言多务”【汝】如“吾与汝毕力平险”【女】同“汝”,如“三岁贯女”【若】如“若肯发兵助我乎?”【乃】如“家祭无忘告乃翁尊称:一、“令”:用在名词或形容词前表示对别人亲属的尊敬,有“美好”的意思。

如:令尊、令堂:对别人父母的尊称令兄、令妹:对别人兄妹的敬称令郎、令爱:对别人儿女的敬称令阃:尊称别人的妻子令亲:尊称别人的亲人二、“惠”:敬辞,用于对方对自己的行动。

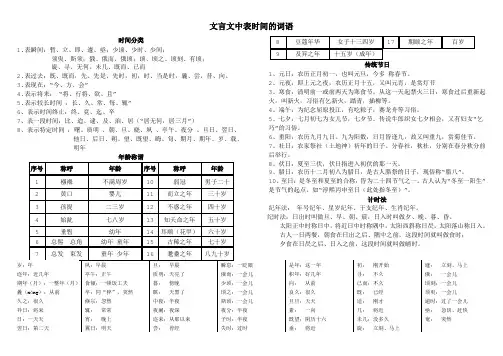

文言文中表时间的词语时间分类1.表瞬间:暂、立、即、遽、亟;少顷、少时、少间;须臾、斯须;俄、俄而、俄顷;顷、顷之、顷刻、有顷;旋、寻、无何。

未几、既而、已而2.表过去:既、既而,先、先是、先时,初,时、当是时,曩、尝,昔、向。

3.表现在:“今、方、会”4.表示将来:“将、行将、欲、且”5.表示较长时间:长、久、常、每、辄”6、表示时间终止:终、竟、迄、卒7、表一段时间:比、迨、逮、及、洎、居(“居无何,居三月”)8、表示特定时间:曙、质明、朝、旦、晓、夙、亭午、夜分、旦日、翌日、他日、后日、朔、望、既望、晦、旬、期月、期年、岁、载、明年年龄称谓序号称呼年龄序号称呼年龄1 襁褓不满周岁10 弱冠男子二十2 黄口婴儿11 而立之年三十岁3 孩提二三岁12 不惑之年四十岁4 始龀七八岁13 知天命之年五十岁5 垂髫幼年14 耳顺(花甲)六十岁6 总髻总角幼年童年15 古稀之年七十岁7 总发束发童年少年16 耄耋之年八九十岁8 豆蔻年华女子十三四岁17 期颐之年百岁9 及笄之年十五岁(成年)传统节日1、元日:农历正月初一,也叫元旦,今多称春节。

2、元夜:即上元之夜,农历正月十五,又叫元宵,是赏灯节3、寒食:清明前一或前两天为寒食节。

从这一天起禁火三日:寒食过后重新起火,叫新火,习俗有乞新火,踏青,插柳等。

4、端午:为纪念屈原投江,有吃粽子,赛龙舟等习俗。

5、七夕:七月初七为女儿节,七夕节。

传说牛郎织女七夕相会,又有妇女“乞巧”的习俗。

6、重阳:农历九月九日。

九为阳数,日月皆逢九,故又叫重九,赏菊佳节。

7、社日:农家祭社(土地神)祈年的日子。

分春社,秋社,分别在春分秋分前后举行。

8、伏日:夏至三伏,伏日指进入初伏的那一天。

9、腊日:农历十二月初八为腊日,是古人腊祭的日子,现俗称“腊八”。

10、至日:是冬至和夏至的合称,皆为二十四节气之一。

古人认为“冬至一阳生”是节气的起点。

如“淳熙丙申至日(此处指冬至)”。

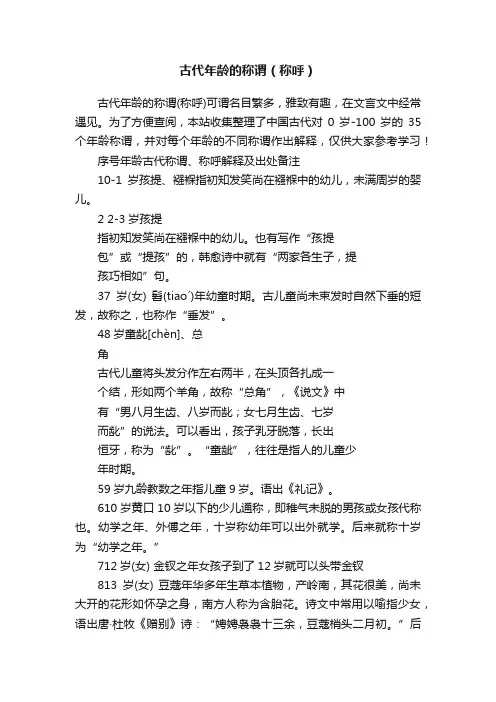

古代年龄的称谓(称呼)古代年龄的称谓(称呼)可谓名目繁多,雅致有趣,在文言文中经常遇见。

为了方便查阅,本站收集整理了中国古代对0岁-100岁的35个年龄称谓,并对每个年龄的不同称谓作出解释,仅供大家参考学习!序号年龄古代称谓、称呼解释及出处备注10-1岁孩提、襁褓指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,未满周岁的婴儿。

2 2-3岁孩提指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。

也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。

37岁(女) 髫(tiaoˊ)年幼童时期。

古儿童尚未束发时自然下垂的短发,故称之,也称作“垂发”。

48岁童龀[chèn]、总角古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。

可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。

“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。

59岁九龄教数之年指儿童9岁。

语出《礼记》。

610岁黄口10岁以下的少儿通称,即稚气未脱的男孩或女孩代称也。

幼学之年、外傅之年,十岁称幼年可以出外就学。

后来就称十岁为“幼学之年。

”712岁(女) 金钗之年女孩子到了12岁就可以头带金钗813岁(女) 豆蔻年华多年生草本植物,产岭南,其花很美,尚未大开的花形如怀孕之身,南方人称为含胎花。

诗文中常用以喻指少女,语出唐·杜牧《赠别》诗:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

”后来人们常称女子十三、四岁为“豆蔻年华”。

也用于比喻处女。

913-15岁(男) 舞勺之年根据《礼记》的记载:勺,一种管乐器,古未成童者习之,舞勺指未成童者学习勺舞。

舞勺之年也用作童年的代称。

1014岁(女) “二七”之年取二七一十四之意,如南朝陈后主《车飞伯劳歌》:“年时二七犹未笄,转顾流眄鬟鬓低。

”1115岁(女) 及笄或笄年“笄”[jī],即女子束发用的簪子。

古时女子十五岁盘发插笄,表示已到出嫁年龄,故称。

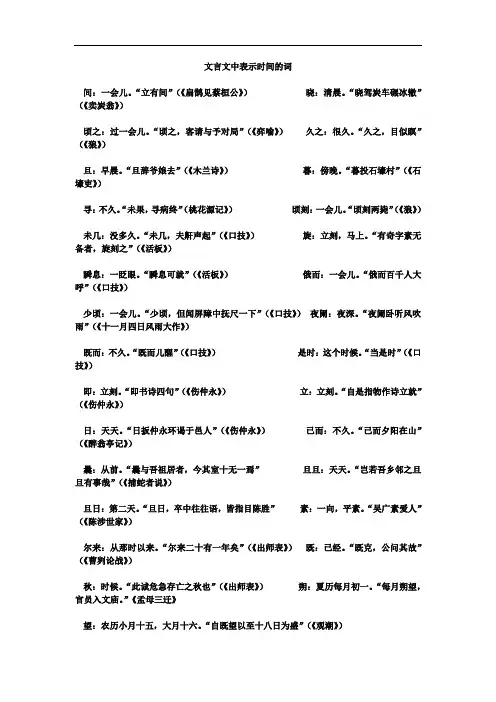

文言文中表示时间的词间:一会儿。

“立有间”(《扁鹊见蔡桓公》)晓:清晨。

“晓驾炭车碾冰辙”(《卖炭翁》)顷之:过一会儿。

“顷之,客请与予对局”(《弈喻》)久之:很久。

“久之,目似瞑”(《狼》)旦:早晨。

“旦辞爷娘去”(《木兰诗》)暮:傍晚。

“暮投石壕村”(《石壕吏》)寻:不久。

“未果,寻病终”(桃花源记》)顷刻:一会儿。

“顷刻两毙”(《狼》)未几:没多久。

“未几,夫鼾声起”(《口技》)旋:立刻,马上。

“有奇字素无备者,旋刻之”(《活板》)瞬息:一眨眼。

“瞬息可就”(《活板》)俄而:一会儿。

“俄而百千人大呼”(《口技》)少顷:一会儿。

“少顷,但闻屏障中抚尺一下”(《口技》)夜阑:夜深。

“夜阑卧听风吹雨”(《十一月四日风雨大作》)既而:不久。

“既而儿醒”(《口技》)是时:这个时候。

“当是时”(《口技》)即:立刻。

“即书诗四句”(《伤仲永》)立:立刻。

“自是指物作诗立就”(《伤仲永》)日:天天。

“日扳仲永环谒于邑人”(《伤仲永》)已而:不久。

“已而夕阳在山”(《醉翁亭记》)曩:从前。

“曩与吾祖居者,今其室十无一焉”旦旦:天天。

“岂若吾乡邻之旦旦有事哉”(《捕蛇者说》)旦日:第二天。

“旦日,卒中往往语,皆指目陈胜”素:一向,平素。

“吴广素爱人”(《陈涉世家》)尔来:从那时以来。

“尔来二十有一年矣”(《出师表》)既:已经。

“既克,公问其故”(《曹刿论战》)秋:时候。

“此诚危急存亡之秋也”(《出师表》)朔:夏历每月初一。

“每月朔望,官员入文庙。

”《孟母三迁》望:农历小月十五,大月十六。

“自既望以至十八日为盛”(《观潮》)古汉语中表示年龄的词1.襁褓:婴儿的被子,也指背负婴儿的布带和布兜,后用以表示一个人的婴儿时期。

王充《论衡·初禀》:“昌在襁褓之中。

”(昌,指周文王姬昌。

)2.弱息:弱,《古汉语常用字字典》释之为“年少”;息,释之为“子女”。

《触龙说赵太后》中也说:“老臣贱息舒祺,最少,不孝。

”“年少”的“子女”,犹言“小儿”“小女”。

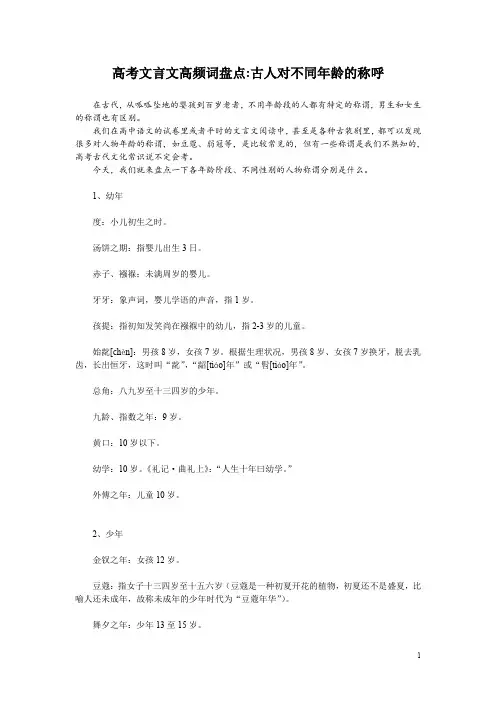

高考文言文高频词盘点:古人对不同年龄的称呼在古代,从呱呱坠地的婴孩到百岁老者,不用年龄段的人都有特定的称谓,男生和女生的称谓也有区别。

我们在高中语文的试卷里或者平时的文言文阅读中,甚至是各种古装剧里,都可以发现很多对人物年龄的称谓,如豆蔻、弱冠等,是比较常见的,但有一些称谓是我们不熟知的,高考古代文化常识说不定会考。

今天,我们就来盘点一下各年龄阶段、不同性别的人物称谓分别是什么。

1、幼年度:小儿初生之时。

汤饼之期:指婴儿出生3日。

赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。

牙牙:象声词,婴儿学语的声音,指1岁。

孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,指2-3岁的儿童。

始龀[chèn]:男孩8岁,女孩7岁。

根据生理状况,男孩8岁、女孩7岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆[tiáo]年”或“髫[tiáo]年”。

总角:八九岁至十三四岁的少年。

九龄、指数之年:9岁。

黄口:10岁以下。

幼学:10岁。

《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼学。

”外傅之年:儿童10岁。

2、少年金钗之年:女孩12岁。

豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

舞夕之年:少年13至15岁。

及笄[ jī]:指女子15岁。

志学之年:孔子曰,“吾十有五而志于学。

”3、青年成童:15或15稍上的年岁。

舞象之年:少年15至20岁。

二八:为16岁。

破瓜、碧玉年华:女子16岁。

加冠:指男子20岁。

古时男子20岁行加冠礼,表示已成年。

弱冠:古人20岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。

桃李年华:女子20岁。

花信年华:女子24岁。

而立(而立之年):30岁,因为《论语》有言,“三十而立,四十而不惑。

”始室:30岁。

《礼记·内则》:“三十而有室,始理男事”。

克壮:正当壮年,古代30岁为壮。

4、中年不惑(不惑之年):40岁为“不惑之年”。

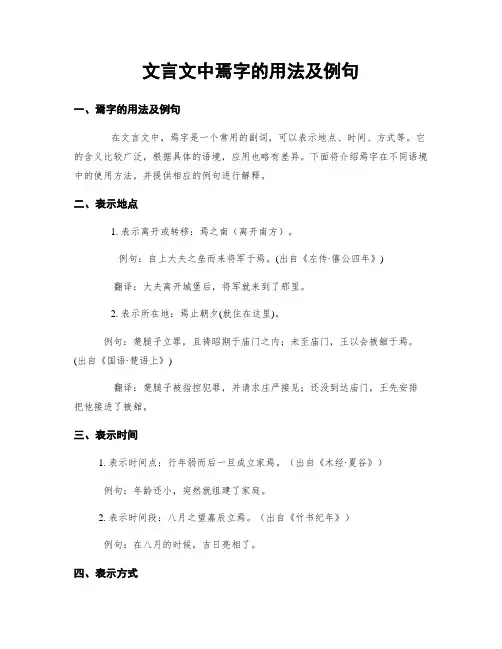

文言文中焉字的用法及例句一、焉字的用法及例句在文言文中,焉字是一个常用的副词,可以表示地点、时间、方式等。

它的含义比较广泛,根据具体的语境,应用也略有差异。

下面将介绍焉字在不同语境中的使用方法,并提供相应的例句进行解释。

二、表示地点1. 表示离开或转移:焉之南(离开南方)。

例句:自上大夫之垒而来将军于焉。

(出自《左传·僖公四年》)翻译:大夫离开城堡后,将军就来到了那里。

2. 表示所在地:焉止朝夕(就住在这里)。

例句:楚膇子立罪,且祷昭期于庙门之内;未至庙门,王以会掖舘于焉。

(出自《国语·楚语上》)翻译:楚膇子被指控犯罪,并请求庄严接见;还没到达庙门,王先安排把他接进了掖舘。

三、表示时间1. 表示时间点:行年弱而后一旦成立家焉。

(出自《木经·夏谷》)例句:年龄还小,突然就组建了家庭。

2. 表示时间段:八月之望嘉辰立焉。

(出自《竹书纪年》)例句:在八月的时候,吉日亮相了。

四、表示方式1. 表示手段或方法:非不禁而不能也。

焉用刑政乎?(出自《管子·中山下》)例句:并非不加以限制就做不到,为何非得采取刑法治理?2. 表示原因或依据:故生乎其位焉。

(出自《庄子·天运》)例句:所以能够生存在它应有的位置。

五、其他用法及注意事项1. 焉可以与“自”连用,表示起始点或来源。

例句:尔曰:“人谁无过?”曰:“自断豕者。

”(出自《论语·公冶长》)翻译:孔子问:“哪个人没有犯过错?”答说:“我始终坚持修身齐家治国平天下。

”2. 焉字可以用于疑问句中,代替什么来表达询问的对象。

例句:其何道哉?焉能终也。

(出自《庄子·外物》)翻译:它怎么可能持久呢?3. 在一些固定的词组中,焉具有特殊的用法。

例句:彼竹素服,入则执戟,出则芑畔约焉。

(出自《左传·文公二年》)翻译:他穿着简朴的竹衣服,进去就拿起战戟,离开就与平民在田畔碰面。

需要注意的是,在使用文言文时,焉字应根据语境进行灵活运用。

150个文言文实词大全(一)为便于广大文言阅读者,学习者能够有系统的进行学习,特将常用150个实词的一词多义进行系统的整理,每个词的义项基本上以《辞海》的解释为依据,尽量以本义、引申义的顺序排列。

目录1、爱2、安3、伯4、被5、倍6、本7、鄙8、兵9、病 10、察11、长 12、朝 13、池 14、曾 15、乘 16、城 17、诚 18、除 19、传 20、辞21、从 22、达 23、殆 24、迨 25、当 26、道 27、得 28、度 29、短 30、多31、发 32、方 33、非 34、复 35、负 36、盖 37、鼓 38、故 39、顾 40、固41、归 42、国 43、过 44、何 45、恨 46、后 47、胡 48、患 49、或 50、疾51、及 52、即 53、既 54、假 55、间 56、见 57、解 58、进 59、尽 60、就61、举 62、绝 63、堪 64、克 65、类 66、怜 67、临 68、弥 69、名 70、末71、莫 72、乃 73、内 74、判 75、期 76、奇 77、迁 78、请 79、穷 80、求81、去 82、劝 83、却 84、如 85、若 86、善 87、稍 88、少 89、涉 90、胜91、识 92、使 93、是 94、适 95、书 96、孰 97、属 98、数 99、遂 100、率101、说 102、私 103、素 104、汤 105、涕 106、通 107、徒 108、图 109、退 110、亡111、王 112、望 113、恶 114、微 115、闻 116、相 117、谢 118、悉 119、信 120、兴121、行 122、幸 123、修 124、徐 125、许 126、阳 127、要 128、宜 129、遗 130、贻131、易 132、阴 133、引 134、右 135、逾 136、狱 137、再 138、造 139、知 140、置141、致 142、质 143、治 144、诸 145、贼 146、族 147、卒 148、走 149、左 150、坐1、爱(1)名词。

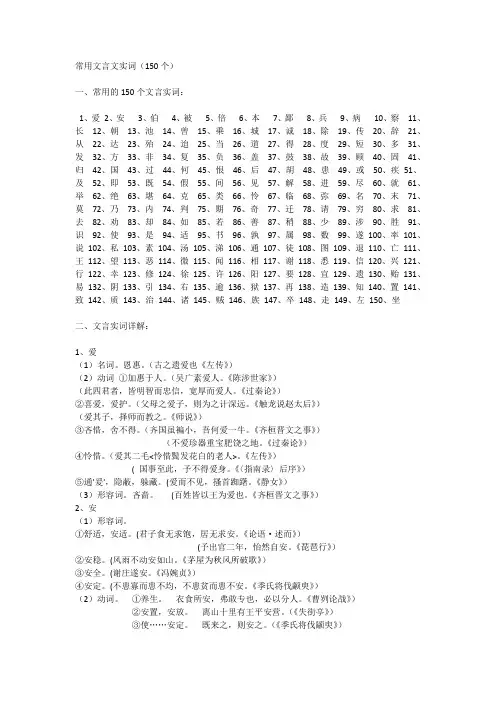

常用文言文实词(150个)一、常用的150个文言实词:1、爱2、安3、伯4、被5、倍6、本7、鄙8、兵9、病10、察11、长12、朝13、池14、曾15、乘16、城17、诚18、除19、传20、辞21、从22、达23、殆24、迨25、当26、道27、得28、度29、短30、多31、发32、方33、非34、复35、负36、盖37、鼓38、故39、顾40、固41、归42、国43、过44、何45、恨46、后47、胡48、患49、或50、疾51、及52、即53、既54、假55、间56、见57、解58、进59、尽60、就61、举62、绝63、堪64、克65、类66、怜67、临68、弥69、名70、末71、莫72、乃73、内74、判75、期76、奇77、迁78、请79、穷80、求81、去82、劝83、却84、如85、若86、善87、稍88、少89、涉90、胜91、识92、使93、是94、适95、书96、孰97、属98、数99、遂100、率101、说102、私103、素104、汤105、涕106、通107、徒108、图109、退110、亡111、王112、望113、恶114、微115、闻116、相117、谢118、悉119、信120、兴121、行122、幸123、修124、徐125、许126、阳127、要128、宜129、遗130、贻131、易132、阴133、引134、右135、逾136、狱137、再138、造139、知140、置141、致142、质143、治144、诸145、贼146、族147、卒148、走149、左150、坐二、文言实词详解:1、爱(1)名词。

恩惠。

(古之遗爱也《左传》)(2)动词①加惠于人。

(吴广素爱人。

《陈涉世家》)(此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人。

《过秦论》)②喜爱,爱护。

(父母之爱子,则为之计深远。

《触龙说赵太后》)(爱其子,择师而教之。

《师说》)③吝惜,舍不得。

(齐国虽褊小,吾何爱一牛。

文言文中表示时间的词间:一会儿。

“立有间”(《扁鹊见蔡桓公》)灰羽》丿顷之:过一会儿。

“顷之,客请与予对局”(《弈喻》)旦:早晨。

“旦辞爷娘去”(《木兰诗》)吏》)寻:不久。

“未果,寻病终”(桃花源记》)未几:没多久。

“未几,夫鼾声起"(《口技》)者,旋刻之”(《活板》)瞬息:一眨眼。

“瞬息可就"(《活板》)(《口技》)少顷:一会儿。

“少顷,但闻屏障中抚尺一下”(《^一月四日风雨大作》)既而:不久。

“既而儿醒”(《口技》)技》)即:立刻。

“即书诗四句”(《伤仲永》)(《伤仲永》)日:天天。

“日扳仲永环谒于邑人”(《伤仲永》)翁亭记》)曩:从前。

“曩与吾祖居者,今其室十无一焉” 有事哉”(《捕蛇者说》)旦日:第二天。

“旦日,卒中往往语,皆指目陈胜”(《陈涉世家》)尔来:从那时以来。

“尔来二十有一年矣”(《出师表》)刿论战》)秋:时候。

“此诚危急存亡之秋也”(《出师表》)员入文庙。

”《孟母三迁》望:农历小月十五,大月十六。

“自既望以至十八日为盛”晓:清晨。

“晓驾炭车碾冰辙”(《卖久之:很久。

“久之,目似瞑”(《狼》)暮:傍晚。

“暮投石壕村”(《石壕顷刻:一会儿。

“顷刻两毙”(《狼》)旋:立刻,马上。

“有奇字素无备俄而:一会儿。

“俄而百千人大呼”(《口技》)夜阑:夜深。

“夜阑卧听风吹雨”是时:这个时候。

“当是时”(《口立:立刻。

“自是指物作诗立就” 已而:不久。

“已而夕阳在山”(《醉旦旦:天天。

“岂若吾乡邻之旦旦素:一向,平素。

“吴广素爱人” 既:已经。

“既克,公问其故”(《曹朔:夏历每月初一。

(《观潮》)古汉语中表示年龄的词1. 襁褓:婴儿的被子, 也指背负婴儿的布带和布兜, 后用以表示一个人的婴儿时期。

王充《论 衡•初禀》:“昌在襁褓之中。

”(昌,指周文王姬昌。

)2. 弱息:弱, 《古汉语常用字字典》释之为“年少” ;息,释之为“子女” 。

《触龙说赵太后》 中也说:“老臣贱息舒祺,最少,不孝。

文言文中常见词语归类及文化常识总结Revised on November 25, 2020文言文常见词语归类及古代文化常识总结一、表人物个性的词语:耿(直),仁厚,仁矜[矜:庄重],耿介,刚毅,周密,宽厚,正直,骨鲠[鲠:gěng,直爽,正直],鲠切,聪(明),慧,敏,木讷[讷:语言迟钝,不善于讲话],佞[能说会道or巧言谄媚],不佞[没有才智],诈,阿谀(奉承),谄[巴结,奉承]谗,谲[jué,玩弄手段,欺诈]。

二、表人物品行的词语:行,德,操,节,清(廉),淫(靡),贪(浊)。

三、与科举考试有关的词语:四、与学校有关的词语:庠序[地方学校],太学[最高学府],国子监[明清时的最高学府],太傅[太子的老师],司业、祭酒[国子监的掌管人员],博士、教授、直进、助教[教学人员]。

五、表敬重、赞扬的词语:多[称赞],敬,重,尊,恭,嘉,称,赞,誉,与[赞许],许,叹[赞叹,赞许]。

六、表社会状态的词语:治[治理得好],乱[无秩序,不太平],兴,盛,衰。

七、与粮食有关的词语:粟[谷子,去皮后为小米,可泛指粮食],菽[豆类总称],黍[碾成米叫黏黄米],禾,稼穑[jiàsè,泛指农业生产或庄稼],谷,稻,耕耘,稔[rěn,庄家成熟,泛指食物酝酿成熟],熟[庄家有收成],稷[谷类],刈[yì,割],籴[dí,买入粮食],粜[tiào,卖出粮食],廪[bǐn,粮仓/官方供给粮食],禀[通“廪”,粮仓],荒[荒年,年成不好],歉[年岁收成,收成不好],丰,饶,赡[富足,充足],足,给。

八、与俸禄的词语:俸,禄,秩[官吏的俸禄],饷,榖[gǔ,俸禄,做官领俸禄]。

九、与穿戴有关的词语:纨绔,布衣,履,绶,冠,冕,中,弱冠,免冠,带。

十、表房舍的词语:宇[屋檐],舍,馆,宅,第,邸,屋,庑[wǔ,厢房]。

十一、表说话的词语:曰,云,谓,诏[告诉,告诫,教诲],诰[告诉,皇帝给臣子命令,告诫,劝勉],告,敕[chì,告诫,嘱咐,皇帝命令或诏书],白,陈,对,语,谕、喻[告诉,使人知道],晓,辩,问,谢,折[驳斥,指责],诘[责问,追问],诉,咨[商议,咨询]。

《促织》文言文知识整理(一)通假字(1)手裁举通“才”(2)昂其直通“值”,价格(3)两股间脓血流离通“淋漓”(4)而高其直通“值”(5)虫跃去尺有咫通“又”(6)翼日进宰通“翌”次于当天、当年(7)牛羊蹄躈各千计通“噭”口/另一说是“肛门”(8)而翁归通“尔”,你(二)词类活用名词活用作状语(1)岁征民间每年(2)得佳者笼养之用笼子(3)早出暮归在早上、在晚上(4)取儿藁葬用草席(裹)(5)日与子弟角每天(6)力叮不释用力(7)民日贴妇卖儿每天名词活用作动词(1)试使斗而才有才能(2)旬余,杖至百用杖打(3)大喜,笼归用笼子装(4)上于盆而养之装、放置(5)儿涕而去流着泪(6)自名“蟹壳青”命名(7)细疏其能陈述(8)故天子一跬步走半步一步(9)裘马扬扬穿着皮衣骑着马(10)独是成氏子以蠹贫以促织富受穷变富(12)仙及鸡犬成仙使动用法(1)昂其直使…高,抬高(2)辄倾数家之产使…倾尽/竭尽(3)而高其直使…高,抬高意动用法(1)成然之认为…是对的(2)成以其小,劣之认为…劣/差(3)益奇之认为…奇特词类活用(其它)薄产累尽形作动,赔尽近抚之形作动,靠近蟹白栗黄形作名,白肉黄粉成述其异形作名,奇特的本领啼告母动词作状语同义复词(同义连用)(1)里胥猾黠狡猾(2)死何裨益益处(3)填塞门户充满门口(4)唇吻翕辟嘴唇(5)急逐趁之追赶(6)虫跃掷径出跳跃(7)不复聊赖依赖、寄托(8)自增惭怍惭愧(9)急解令休止/更无休止停止(10)僵卧长愁向后倒下,躺(11)百计营谋不得脱谋求一词多义责(1)因责常供要求,责令(2)令责之里正要求,责令(3)每责一头索要,索取(4)以塞官责责任,差使(5)受扑责时责罚靡(1)靡计不施无,没有(2)虫尽靡败退顾(1)成顾蟋蟀笼回头看(2)徘徊四顾看,环视(3)顾念蓄劣物终无所用只是,但是发(1)窃发盆打开(2)探石发穴掏(3)无毫发爽古长度单位,十毫为发,极言少售(1)久不售考试中第,考取(2)亦无售者买岁(1)岁征民间每年(2)成有子九岁年龄(3)不终岁年故此物故非西产通“固”,本来故天子一跬步所以令令以责之里正县令急解令休止使,让上有华阴令欲媚上官上级上于盆而养之放置益死何裨益好处成益愕更加掷帘内掷一纸出抛,扔虫跃掷径出腾跃异宰以卓异闻与众不同成述其异奇特本领过裘马过世家超过未必不过此已忘用过强乃强起扶杖勉强少年固强之迫使中又劣弱不中于款符合,适应中绘殿阁当中然然睹促织然而俨然类画形容词词尾成然之认为…是对的课中出现的表示时间短暂的词语(1)俄见小虫跃起不久,一会儿(2)旋见鸡伸颈摆扑随即,跟着(3)少间,帘内掷一纸出一会儿(4)斯须就毙一会儿(5)未几,成归没多久(6)无何,宰以卓异闻没多久(7)既而得尸于井不久,随后(8)食顷,帘动吃一顿饭的工夫特殊句式:(1)定语后置句村中少年好事者驯养一虫(2)被动句遂为猾胥报充里正役(3)省略句又试之(以)鸡一、重点词语1、尚:宫中尚促织之戏(崇尚,爱好。

文言文中数词的特点

文言文中的数词有一些特点,首先,文言文中的数词分为基数

词和序数词两种。

基数词表示数目的多少,如一、二、三等;而序

数词表示顺序或次序,如第一、第二、第三等。

其次,在文言文中,数词的读法有时与现代汉语有所不同,例如"二"在文言文中读作"贰","三"读作"叁",这是受到古代计数法的影响。

此外,文言文中的

数词还有一些特殊的用法,比如在表示年龄时常用"周岁"来表示,

表示倍数时常用"几倍"等。

另外,文言文中的数词在句子中的位置

也有一定的规定,一般放在名词之前修饰名词,如"三人"、"五车"等。

总的来说,文言文中的数词在读音、用法和位置上都有其特点,需要我们在阅读和理解文言文时加以注意和区分。

2023高考文言文高频实词2023高考文言文高频实词(四)三十一、跟京城有关的:禁、阙、畿、京、京畿1.禁:皇帝居住的地方。

如《史记·秦始皇本纪》:二世长居禁中。

注意:禁内(宫内);禁外(宫外);禁宫(宫殿);禁闼(宫门,借指皇宫。

闼:门);禁省(警卫森严的皇宫)。

2.阙:朝廷;皇宫前面两边的楼台,中间空缺为道路。

如《庄子·让王》:身在江海之上,心居乎魏阙之下。

如《史记·扁鹊仓公列传》:虢君闻之大惊,出见扁鹊於中阙。

3.畿:古代称靠近国都的地方。

如《诗经·商颂·玄鸟》:邦畿千里,维民所止。

(邦畿以国都为中心的广大地区。

维:语气词。

止:居住。

)4.京畿:国都及其附近的地区。

三十二、跟皇帝有关的:上、帝、朕、孤、寡人、践祚、登基、用事、御、诏、诰、(驾)幸、膳、奏、表、疏1.祚:帝位。

践祚:即位,登基。

如庾亮《让中书令表》:陛下践祚。

2.用事:执政,当权。

如《战国·赵策四》:赵太后新用事。

3.朕、孤、寡人:古代帝王自称。

4.御:对帝王所作所为及所用物的敬称。

如:御驾(皇帝驾临);御膳(皇帝的饮食);御酒(专供皇帝、宫廷饮用的酒)5.奏:臣子上呈帝王的文书。

如《汉书·赵充国传》:作奏未上,会得进兵玺书。

6.表:是封建社会臣下对皇帝有所陈述、请求、建议时用的一种文体。

如李密的《陈情表》、诸葛亮的《出师表》等。

7.疏:给皇帝的奏章。

如董其昌《节寰袁公行状》:(袁可立)荣宠甚盛,乃七疏自勉归。

8.(驾)幸:特指皇帝到某处。

三十三、表时间的词语1.岁:年。

如《苏武传》:武留匈奴凡十九岁。

2.期年:满一年。

如《邹忌讽齐王纳谏》:期年之后,虽欲言,无可进者。

3.积年:好几年,多年。

如《张衡传》:所居之官辄积年不徙。

4.曩:以往,从前。

如《捕蛇者说》:曩与吾祖居者,今其室十无一焉。

5.向:从前,往昔。

如《报任安书》:向者,仆亦常厕下大夫之列。

(仆谦辞:我。

《促织》文言文知识整理(一)通假字(1)手裁举通“才”(2)昂其直通“值”,价格(3)两股间脓血流离通“淋漓”(4)而高其直通“值”(5)虫跃去尺有咫通“又”(6)翼日进宰通“翌”次于当天、当年( 7)牛羊蹄躈各千计通“噭”口 / 另一说是“肛门”(8)而翁归通“尔”,你(二)词类活用名词活用作状语(1)岁征民间每年(2)得佳者笼养之用笼子(3)早出暮归在早上、在晚上(4)取儿藁葬用草席(裹)(5)日与子弟角每天(6)力叮不释用力(7)民日贴妇卖儿每天名词活用作动词(1)试使斗而才有才能(2)旬余,杖至百用杖打(3)大喜,笼归用笼子装(4)上于盆而养之装、放置(5)儿涕而去流着泪(6)自名“蟹壳青”命名(7)细疏其能陈述(8)故天子一跬步走半步一步(9)裘马扬扬穿着皮衣骑着马( 10)独是成氏子以蠹贫以促织富受穷变富(12)仙及鸡犬成仙使动用法(1)昂其直使⋯高,抬高(2)辄倾数家之产使⋯倾尽 / 竭尽(3)而高其直使⋯高,抬高意动用法(1)成然之认为⋯是对的(2)成以其小,劣之认为⋯劣/差(3)益奇之认为⋯奇特词类活用(其它)薄产累尽形作动,赔尽近抚之形作动,靠近蟹白栗黄形作名,白肉黄粉成述其异形作名,奇特的本领啼告母动词作状语同义复词(同义连用)(1)里胥猾黠狡猾(2)死何裨益益处(3)填塞门户充满门口(4)唇吻翕辟嘴唇(5)急逐趁之追赶(6)虫跃掷径出跳跃(7)不复聊赖依赖、寄托(8)自增惭怍惭愧(9)急解令休止 / 更无休止停止(10)僵卧长愁向后倒下,躺(11)百计营谋不得脱谋求一词多义责(1)因责常供要求,责令(2)令责之里正要求,责令(3)每责一头(4)以塞官责(5)受扑责时索要,索取责任,差使责罚靡(1)靡计不施(2)虫尽靡无,没有败退顾(1)成顾蟋蟀笼(2)徘徊四顾(3)顾念蓄劣物终无所用回头看看,环视只是,但是发(1)窃发盆(2)探石发穴( 3)无毫发爽打开掏古长度单位,十毫为发,极言少售(1)久不售(2)亦无售者考试中第,考取买岁(1)岁征民间(2)成有子九岁(3)不终岁每年年龄年故此物故非西产故天子一跬步通“固”,本来所以令令以责之里正急解令休止县令使,让上有华阴令欲媚上官上于盆而养之上级放置益死何裨益成益愕好处更加掷帘内掷一纸出虫跃掷径出抛,扔腾跃异宰以卓异闻成述其异与众不同奇特本领过裘马过世家未必不过此已忘超过用过强乃强起扶杖勉强少年固强之迫使中又劣弱不中于款符合,适应中绘殿阁当中然然睹促织然而俨然类画形容词词尾成然之认为⋯是对的课中出现的表示时间短暂的词语(1)俄见小虫跃起不久,一会儿(2)旋见鸡伸颈摆扑随即,跟着(3)少间,帘内掷一纸出一会儿(4)斯须就毙一会儿(5)未几,成归没多久(6)无何,宰以卓异闻没多久(7)既而得尸于井不久,随后(8)食顷,帘动吃一顿饭的工夫特殊句式:(1)定语后置句村中少年好事者驯养一虫(2)被动句遂为猾胥报充里正役(3)省略句又试之(以)鸡一、重点词语1、尚:宫中尚促织之戏(崇尚,爱好。

文言文中表示时间的词

间:一会儿。

“立有间”(《扁鹊见蔡桓公》)晓:清晨。

“晓驾炭车碾冰辙”(《卖炭翁》)

顷之:过一会儿。

“顷之,客请与予对局”(《弈喻》)久之:很久。

“久之,目似瞑”(《狼》)

旦:早晨。

“旦辞爷娘去”(《木兰诗》)暮:傍晚。

“暮投石壕村”(《石壕吏》)

寻:不久。

“未果,寻病终”(桃花源记》)顷刻:一会儿。

“顷刻两毙”(《狼》)

未几:没多久。

“未几,夫鼾声起”(《口技》)旋:立刻,马上。

“有奇字素无备者,旋刻之”(《活板》)

瞬息:一眨眼。

“瞬息可就”(《活板》)俄而:一会儿。

“俄而百千人大呼”(《口技》)

少顷:一会儿。

“少顷,但闻屏障中抚尺一下”(《口技》)夜阑:夜深。

“夜阑卧听风吹雨”(《十一月四日风雨大作》)

既而:不久。

“既而儿醒”(《口技》)是时:这个时候。

“当是时”(《口技》)

即:立刻。

“即书诗四句”(《伤仲永》)立:立刻。

“自是指物作诗立就”(《伤仲永》)

日:天天。

“日扳仲永环谒于邑人”(《伤仲永》)已而:不久。

“已而夕阳在山”(《醉翁亭记》)

曩:从前。

“曩与吾祖居者,今其室十无一焉”旦旦:天天。

“岂若吾乡邻之旦旦有事哉”(《捕蛇者说》)

旦日:第二天。

“旦日,卒中往往语,皆指目陈胜”素:一向,平素。

“吴广素爱人”(《陈涉世家》)

尔来:从那时以来。

“尔来二十有一年矣”(《出师表》)既:已经。

“既克,公问其故”(《曹刿论战》)

秋:时候。

“此诚危急存亡之秋也”(《出师表》)朔:夏历每月初一。

“每月朔望,官员入文庙。

”《孟母三迁》

望:农历小月十五,大月十六。

“自既望以至十八日为盛”(《观潮》)

古汉语中表示年龄的词

1.襁褓:婴儿的被子,也指背负婴儿的布带和布兜,后用以表示一个人的婴儿时期。

王充《论衡·初禀》:“昌在襁褓之中。

”(昌,指周文王姬昌。

)

2.弱息:弱,《古汉语常用字字典》释之为“年少”;息,释之为“子女”。

《触龙说赵太后》中也说:“老臣贱息舒祺,最少,不孝。

”“年少”的“子女”,犹言“小儿”“小女”。

《聊斋志异·婴宁》:“弱息反存,亦为庶产。

”

3.总角:古代未成年人把头发扎成髻,文人墨客借以代指人处幼年。

《诗经·卫风·氓》:“总角之宴,言笑晏晏。

”

4.垂髫:小孩子头发扎起来,下垂着,后成为“幼年”的代称。

《桃花源记》:“黄发垂髫,并怡然自乐。

”

5.幼学:表示10岁。

《礼记·曲礼上》孙颖达疏注:“今云十年(10岁)曰幼学。

”

6.束发:古代男孩15岁开始束发为髻,借指男孩15岁。

《大戴礼·保傅》:“束发而就大学,学六艺焉。

”

7.志学:表示男孩年满15岁。

如孙过庭《书谱》:“余志学之年,留心翰墨……”

8.及笄:指女子15岁。

笄,古代盘头发或别住帽子所用的簪子。

及笄,女子到了可以插簪子的年龄,即成年。

玄曰:“笄女之礼犹冠男也。

”《礼记·内则》:“女子……十有五而笄。

”

9.待字:指女子成年(满15岁)待嫁。

因古代女子成年许嫁才命字。

《礼记·曲礼上》:“女子许嫁,笄而字。

”

10.中丁:表示青年。

(中:16岁;丁:17岁)白居易《东南行》:“大道全生棘,中丁尽投殳。

”

11.冠、弱冠、弱岁:男子20岁行冠礼,所以这三个词都指男子20岁。

韩愈《送杨少君序》:“初冠学于乡。

”;

礼记·曲礼上》:“二十曰弱冠。

”;《崔垂林传》:“弱岁,名升于甲乙。

”

12.而立:指30岁。

《论语·为政》:“子曰:吾十有五而志学,三十而立。

”

13.不惑:指40岁。

《论语·为政》:“三十而立,四十而不惑……”陶潜《饮酒》:“行行向不惑,淹留遂捂成。

”

14.知天命:指50岁。

《论语·为政》:“……五十而知天命。

”韩军《洒向学生都是爱》:“我已届‘知天命’之年了,在教学和科研岗位上拼搏的时间已经不多了。

”

15.耳顺:指60岁。

《论语·为政》:“……六十而耳顺。

”白居易《序洛诗序》:“今寿过耳顺,幸无病苦。

”

16.花甲:亦指60岁。

古代以干支纪年,六十年一个花甲子。

常言“年逾花甲”。

17.古稀:指70岁。

古人由于生活水平不高、医疗不发达,寿命一般不长,活到70岁的很少,所以杜甫《曲江》诗云:“酒债寻常行处有,人生七十古来稀。

”

18.从心:亦指70岁。

《论语·为政》:“七十而从心所欲,不逾矩。

”《太平广记·辛夤逊》:“年逾从心,犹多著述。

”

19..耄mào 耋dié:指八九十岁。

如“耄耋老人”。

20.期颐:指百岁。

如《礼记·曲礼上》:“百岁曰期颐。

”

常见文言文特殊句式例析

初中阶段常见的文言文特殊句式有四种:判断句、省略句、被动句、倒装句。

一、判断句:对客观事物表肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句。

通常由以下几种方式构成:

1.以虚词配合一定的句式表示的判断句,如借用“者”、“也”等词构成。

(l)陈胜者,阳城人也《陈涉世家》(2)夫战,勇气也《曹刿论战》

(3)环滁皆山也《醉翁亭记》(4)城北徐公,齐国之美丽者也。

《邹忌讽齐王纳谏》

2.借助于“乃”、“是”、“为”、“则”、“悉”、“本”等词构成。

(1)当立者乃公子扶苏《陈涉世家》(2)斯是陋室《陋室铭》

(3)项燕为楚将《陈涉世家》(4)此则岳阳楼之大观也《岳阳楼记》

(5)此悉贞良死节之臣《出师表》(6)臣本布衣《出师表》

(7)此诚危急存亡之秋也《出师表》

3.“者”、“也”都省略,单以名词或名词性短语作谓语来表示判断,也是文言文中判断句的一种形式。

二、省略句:有些句子在一定的语言环境中,省略了句子的某些成分,这种句子叫省略句。

古汉语中省略句常见的有以下几种形式:

1.主语省略(1)永州之野产异蛇,[蛇]黑质而白章《捕蛇者说》

(2)[桃花源中人“见渔人,乃大惊《桃花源记》

2.谓语省略(1)一鼓作气,再[鼓]而衰,三[鼓]而竭《曹刿论战》

(2)陈涉自立为将军,[立]吴广为都尉《陈涉世家》

3.宾语省略(l)上使[扶苏]外将兵《陈涉世家》(2)便要[渔人]还家《桃花源记》

4.介词省略(l)置[于]人所罾鱼腹中《陈涉世家》(2)武陵人[以]捕鱼为业《桃花源记》

三、被动句古汉语中,主语和谓语属于被动式关系的叙述句叫被动句。

一般有这几种形式:

l.用“为……所……”、“为所”表示被动。

二虫尽为所吞《童趣》

2.用“为+动词”表示被动。

(1)吴广素爱人,士卒多为用者《陈涉世家》

(2)兔不可复得,而身为宋国笑《守株待兔》

3.用“于”表示被动。

只辱于奴隶人之手《马说》

四、倒装句现代汉语中的倒装句是为了适应修辞表达的需要,但在古代,倒装句是正常的句法,所以在文言文翻译时有时要作适当的调整。

古汉语中的倒装句通常有以下几种形式:

1.主谓倒装(1)甚矣,汝之不惠《愚公移山》

2.宾语前置

a.用助词“之”使宾语提前何陋之有《陋室铭》

b.疑问代词作宾语,放在动词或介词的前面吾谁与归《岳阳楼记》

3.定语后置常用“者”作标志,翻译时放在名词前面。

(1)盖简桃核修狭者为之《核舟记》(2)马之千里者,一食或尽粟一石《马说》

(3)遂率子孙荷担者三夫《愚公移山》

4.介宾短语后置它相当于现代汉语的状语,翻译时应放在谓语前。

(1)投以骨《狼》(2)战于长勺《曹刿论战》(3)祭以尉首《陈涉世家》

(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。

可复制、编制,期待你的好评与关注)。