方山子传 总结

- 格式:ppt

- 大小:517.50 KB

- 文档页数:20

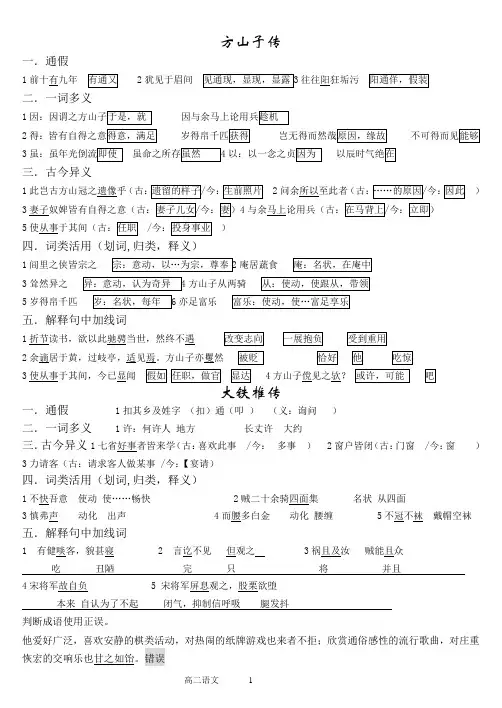

方山子传一.通假1前十有九年犹见于眉间往往阳狂垢污二.一词多义123三.古今异义1此岂古方山冠之遗像乎问余所以至此者)3妻子奴婢皆有自得之意(古:妻子儿女4与余马上论用兵(古:在马背上5使从事于其间(古:任职)四.词类活用(划词,归类,释义)1闾里之侠皆宗之庵居蔬食3耸然异之方山子从两骑5岁得帛千匹亦足富乐五.解释句中加线词1折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇2余谪居于黄,过岐亭,适见焉。

方山子亦矍然3使从事于其间,今已显闻方山子傥见之欤?一.通假1扣其乡及姓字(扣)通(叩)(义:询问)二.一词多义1许:何许人地方长丈许大约三.古今异义1七省好事者皆来学(古:喜欢此事 /今:多事) 2窗户皆闭(古:门窗 /今:窗)3力请客(古:请求客人做某事 /今:【宴请)四.词类活用(划词,归类,释义)1不快吾意使动使……畅快 2贼二十余骑四面集名状从四面3慎弗声动化出声 4而腰多白金动化腰缠 5不冠不袜戴帽空袜五.解释句中加线词1 有健啖客,貌甚寝2 言讫不见但观之 3祸且及汝贼能且众吃丑陋完只将并且4宋将军故自负 5 宋将军屏息观之,股栗欲堕本来自认为了不起闭气,抑制信呼吸腿发抖判断成语使用正误。

他爱好广泛,喜欢安静的棋类活动,对热闹的纸牌游戏也来者不拒;欣赏通俗感性的流行歌曲,对庄重恢宏的交响乐也甘之如饴。

错误张酺,以论难(辩论)当(符合)意(心意),赐车马衣裳。

酺为人质(质朴、朴实)直,守经(正道)义,数有匡正(扶正、救助)之辞。

盗徒皆饥寒佣保(雇工),何足穷(穷尽)其法乎!元和二年,东巡狩(巡察、出巡),幸东郡。

赏赐殊特,莫不沾洽(恩惠普施)。

乘舆(皇帝)缟素(穿素服)临吊。

其(一定)无起祠堂。

在汉代三公指:(大司马)(大司空)(大司徒)郭解为人短小精悍(身材矮小,精明能干),不饮酒。

少时阴贼(阴险残忍),慨(愤怒)不快意,身(亲自)所杀甚众。

及解年长,更折节(改变志向)为俭(通“检”,约束),以德报怨,厚施而薄望(希望)。

《方山子传》古文赏析【作品介绍】《方山子传》的主要内容是经过对苏轼与方山子的相遇与认识,认识了他的人生经历,经过对人生经历的描绘,表达了作者对方山子特立独行性格和人生取向的欣赏。

【原文】方山子传方山子,光、黄①间隐人也。

少时慕朱家、郭解②为人,闾里③之侠皆宗④之。

稍壮,折节念书,欲以此驰骋当世,然终不遇。

晚乃遁于光、黄间,曰岐亭。

庵居蔬食,不与世相闻;弃车马,毁冠服,徒步来往山中,人莫识也。

见其所著帽,方耸而高,曰:“此岂古方山冠⑤之遗像乎?”因谓之方山子。

余谪⑥居于黄,过岐亭,适见焉。

曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然,问余所以致此者,余告之故。

俯而不答,仰而笑。

呼余宿其家,环堵萧然,而老婆奴婢,皆有自得之意。

余既屹然异之。

独念方山子少时,使酒⑦好剑,用财如粪土。

前十有九年⑧,余在歧山,见方山子从两骑,挟二矢,游西山。

鹊起于前,使骑逐而射之,不获;方山子怒马⑨独出,一发得之。

因与余立刻论用兵及古今成败,自谓一世豪士。

今几天耳,干练之色犹见于眉间,而岂山中之人哉?然方山子世有勋阀,当得官,使从事于此间,今已显闻。

而其家在洛阳,园宅壮丽与公侯等;河北有田,岁得帛千匹,亦足富乐。

皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉?余闻光、黄间多异人,常常阳狂垢污。

不行得而见;方山子傥⑩见之欤?【说明】①光、黄:即光州和黄州。

光州和黄州毗邻,宋时同属淮南西路。

②朱家、郭解:二人都是西汉时的游侠,喜替人排难解忧。

③闾里:乡里。

④宗:尊崇,归附。

⑤方山冠:汉代祭祀宗庙时乐舞者所戴的一种帽子。

唐宋时,隐者常喜戴之。

⑥谪:贬职。

苏轼是在元丰三年(1080年)贬到黄州的。

黄:今湖北黄冈。

⑦使酒:酗酒率性。

⑧前十有九年:即嘉祐八年(1063),作者任凤翔府签判。

⑨怒马:使马怒,即纵马向前。

⑩傥:倘或。

歧山:地名,指风翔。

【译文】方山子,是光州、黄州一带的隐士。

年青时,敬慕汉代游侠朱家、郭解的为人,乡里的游侠之士都尊奉他。

方山子传知识点总结苏轼教学目标:知识与技能:识记本文文言实词、虚词意思,归纳文言知识点。

了解作者。

过程与方法:体会本文构思——“文似看山不喜平”的精巧与奇特。

情感态度与价值观:理解方山子狂放的精神实质。

教学重点:体会本文构思——“文似看山不喜平”的精巧与奇特。

教学难点:理解方山子狂放的精神实质。

教学方法:自读法、分析法、引导法。

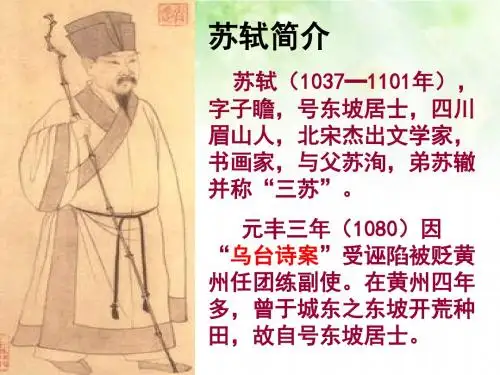

知人论世苏轼,字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰出文学家、书画家,与父苏洵、弟苏辙并称“三苏”。

苏轼二十一岁中进士,神宗时期曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。

元丰三年因“乌台诗案”受诬陷被贬黄州任团练副使,在黄州四年多曾于城东之东坡开荒种田,故自号“东坡居士”。

哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年被贬惠州、儋州。

大赦北还,途中病死在常州,葬于河南郏县,追谥文忠公。

作者选择某人作为传主,一定是对方的身上有着某些令他特别感兴趣的东西,方山子弃荣利功名而自甘淡泊贫贱的行动,对大难不死的苏轼有不少的触动,作者结合自己当时被贬黄州的处境,于文字之外,又寓有自己之情,是借他人之酒浇自己胸中之块垒。

写方山子未尝不是自悲不遇,本文可以说是作者在黄州心态的一种形象的折射。

苏东坡在黄冈有个好友陈慥,字季常,号方山子。

他们两人的爱好差不多,都喜欢游山玩水,写诗作赋,喜欢研究佛教的道理,还喜欢在一起饮酒。

他们饮酒的时候,都有一个习惯,就是喜欢请来一些美女,在一边歌舞助兴。

可是陈慥的夫人柳月娥很爱吃醋,很不满意陈慥的行为,尤其不满意的就是陈慥喝酒时找美女来斟酒夹菜,跳舞唱歌。

有时,美女们正唱着歌、跳着舞,柳氏就来了,把美女们全都赶走,后来,陈慥跟苏东坡两人在喝酒的时候,就不敢找美女来陪酒了。

一天晚上,苏东坡又到陈慥家来。

两个人一边喝着酒,一边谈佛论道。

两人讲来讲去,越讲越泄气。

陈慥说:"我们两个讲来讲去,把情绪搞坏了。

我知道有两个美女唱得非常好,今晚干脆请她们给咱们唱两首歌。

《方山子传》感悟心得人生百态,笑而多情。

“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”、“小颦微笑尽妖烧,浅注轻匀长淡净”、“微笑语还羞,愿郎同白头”,是美人一笑,倾城倾国;“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”、“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”、“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”,是英雄一笑,为家为国;“我本楚狂人,凤歌笑孔丘”、“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬篙人”、“待到山花烂漫时,她在丛中笑”,是狂人一笑,自信自傲……这里,方山子于俯仰之间,大笑不止。

方山子何许人也?方山子虽非家世显赫、家财万贯之人,但是生于官宦富贵人家,他总有做个纨绮子弟的资本。

然而,他“少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗之”、“使酒好剑,用财如粪土”,如此旷达不羁,却有快意恩仇之意蕴,豪侠游士之风范。

不难想象, 若是照此发展下去,方山子不难成为一代游侠之典范。

不过,一切难尽如人意。

他终归是“稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世”“然终不遇”。

发展至此,我们会想到杜甫、苏轼、辛弃疾等等,诸如此类的壮志难酬,却在文学方面成大气候的名流。

可惜,方山子亦非如此。

他“晚乃遁于光、黄间,日岐亭。

庵居蔬食,不与世相闻;弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人莫识也”。

那,这样或许他能成为下一个陶渊明呢?他,也不是。

这样一个方山子,曾经“与天地兮比寿,与日月兮齐光”,曾经“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡。

安得猛土兮守四方”,曾经“丈夫志四海,万里犹比邻”,曾经”指点江山,激扬文字”。

如今,面对苏轼“呜呼!此吾故人陈情季常也。

何为而在此?”的提问,为何他只能“俯而不答,仰而笑”呢?“俯而不答,仰而笑”仅仅七字而已,方山子的情感却全都注了进去。

一笑“此生谁料,心在天山,身老沧洲”,二笑“富贵非吾愿,帝乡不可期”,三笑“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”。

所有的情感都和方山子自己的人生经历、思想志向相结合。

他是幸福的吗?能够安于自己的选择并从中找到快乐。

他是无可奈何的吗?因为生不逢时,纵有千般才华却无法施展。

方山子传知识点总结方山子,清朝大臣,政治家,文学家,哲学家,教育家。

他生于一个书香门第,自小家境优渥,受到良好的教育。

方山子自幼聪颖机智,勤奋好学,深得父母和师长的喜爱和信任,很早就展露出非凡的才华和领导才能。

方山子少年时期曾游学四方,广交朋友,他深知世间人事深浅,地理资源分布和人际交往非常了得。

方山子传小说篇幅较长,但总结起来主要可以从以下几个方面来进行:一、方山子的政治才能方山子出生于一个读书人家庭,自小受到良好的教育,他从小就对政治事务和国家大事有浓厚的兴趣,对国家兴衰有深刻的认识。

方山子少年时期曾游学四方,广交朋友,他深知世间人事深浅,地理资源分布和人际交往非常了得。

方山子担任官职后,以其卓越的政治才能和善于处理复杂的政治局面而著称。

他在政治上以清廉著称,从不贪污受贿,深得人民拥护。

在处理政治事务时,方山子机智敏锐,善于观察形势,把握时机,对待政敌更是既严厉又圆滑,严明的政绩使他成为当时政坛上的一代风云人物。

二、方山子的文学成就方山子在文学方面也有非常高的造诣。

他广泛阅读古今中外文学名著,对文学有独到的见解。

方山子的文学作品多以抒发自己的感怀和对社会现实的揭露为主题,其文章不仅富有情感,还充满了理性和洞察。

在文学上,他不仅以政治家的身份发表了一系列的政论文章,还以文学家的身份创作了许多具有深刻内涵和时代特色的作品,深受人民和学者的赞赏。

三、方山子的哲学思想方山子的哲学思想也是他传世的重要一部分。

他对天人合一的思想有深刻的认识,并以此为指导,提出了许多关于人生、社会、政治和道德的深刻见解。

方山子认为,人生应该追求真、善、美,追求真理,守正尚清,与此相应,社会的发展应该追求和谐、稳定、公平、公义。

四、方山子的教育成就方山子非常重视教育事业,他认为教育是国家的根本,学校是国家的未来。

他倡导对教育的投入和对师生的关心,提出了许多教育改革的建议,对教育事业的发展起到了积极的推动作用。

他在教育上有独到的见解,提出了“不求短暂的成功,而求长期的进步”的教育理念,对当时的教育思想有一定的影响。

方山子传高考知识点总结

1. 人物分析

《方山子传》中的人物较多,主要包括方山子、柳家星、曹丰二、孙立世等。

方山子是故事的主角,他是一个有道德勇气的年轻人,也是一名具有超自然能力的道士。

柳家星是一个性格顽劣的年轻人,他和方山子之间的矛盾构成了故事的主要冲突。

曹丰二是一个蛊惑人心的阴险人物,他对柳家星进行诱导,使得柳家星误入歧途。

孙立世是一个正直善良的人,他在故事中起到了一定的推动作用。

2. 情节分析

《方山子传》以方山子与柳家星之间的恩怨为主线,强调了善恶对立的道德观念。

故事中的主要情节包括方山子与柳家星之间的初次相遇、柳家星被曹丰二蛊惑、方山子与柳家星之间的正邪对决等。

这些情节在故事中交错发展,通过各种矛盾冲突的相互作用,最终呈现出一个以善良与邪恶斗争为主题的故事。

3. 主题分析

《方山子传》的主题主要包括善恶对立、正邪斗争、道德观念和人性的探讨等。

故事通过方山子与柳家星之间的命运交错,呈现了善恶对立的不同表现形式。

同时,故事还通过方山子与柳家星的冲突,寓意了正邪斗争的结果,赞扬了善良的品质。

此外,故事还对人性进行了深入探讨,揭示了人性中的复杂和矛盾性。

总结:《方山子传》是一部古代小说,具有丰富的文化内涵和历史价值。

了解和掌握《方山子传》对于高考考生来说是非常重要的,它涉及了古代文学、道德观念和人性探讨等多个方面的知识点。

考生应该通过分析人物、情节和主题,深入理解其中的文化内涵,为高考文学类题目的答题做好充分的准备。

方山子传知识点总结【篇一:方山子传知识点总结】方山子传知识点总结苏轼教学目标:知识与技能:识记本文文言实词、虚词意思,归纳文言知识点。

了解作者。

过程与方法:体会本文构思文似看山不喜平的精巧与奇特。

情感态度与价值观:理解方山子狂放的精神实质。

教学重点:体会本文构思文似看山不喜平的精巧与奇特。

教学难点:理解方山子狂放的精神实质。

教学方法:自读法、分析法、引导法。

知人论世苏轼,字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰出文学家、书画家,与父苏洵、弟苏辙并称三苏。

苏轼二十一岁中进士,神宗时期曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。

元丰三年因乌台诗案受诬陷被贬黄州任团练副使,在黄州四年多曾于城东之东坡开荒种田,故自号东坡居士。

哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年被贬惠州、儋州。

大赦北还,途中病死在常州,葬于河南郏县,追谥文忠公。

作者选择某人作为传主,一定是对方的身上有着某些令他特别感兴趣的东西,方山子弃荣利功名而自甘淡泊贫贱的行动,对大难不死的苏轼有不少的触动,作者结合自己当时被贬黄州的处境,于文字之外,又寓有自己之情,是借他人之酒浇自己胸中之块垒。

写方山子未尝不是自悲不遇,本文可以说是作者在黄州心态的一种形象的折射。

苏东坡在黄冈有个好友陈慥,字季常,号方山子。

他们两人的爱好差不多,都喜欢游山玩水,写诗作赋,喜欢研究佛教的道理,还喜欢在一起饮酒。

他们饮酒的时候,都有一个习惯,就是喜欢请来一些美女,在一边歌舞助兴。

可是陈慥的夫人柳月娥很爱吃醋,很不满意陈慥的行为,尤其不满意的就是陈慥喝酒时找美女来斟酒夹菜,跳舞唱歌。

有时,美女们正唱着歌、跳着舞,柳氏就来了,把美女们全都赶走,后来,陈慥跟苏东坡两人在喝酒的时候,就不敢找美女来陪酒了。

一天晚上,苏东坡又到陈慥家来。

两个人一边喝着酒,一边谈佛论道。

两人讲来讲去,越讲越泄气。

陈慥说:我们两个讲来讲去,把情绪搞坏了。

翻译方山子,是光州、黄州一带的隐士。

年轻时,仰慕汉代游侠朱家、郭解的品行,乡里的游侠之士都推崇他。

(等到他)年岁稍长,就改变志趣,发奋读书,想以此来驰名当代,但是一直没有交上好运。

到了晚年隐居在光州、黄州一带名叫岐亭的地方。

住茅草屋,吃素食,不与社会各界来往。

放弃坐车骑马,毁坏书生衣帽,徒步在山里来往,没有人认识他。

人们见他戴的帽子上面方方的且又很高,就说:“这不就是古代乐师戴的方山冠遗留下来的样子吗”因此就称他为“方山子”。

我因贬官居住在黄州,有一次经过岐亭时,正巧碰见了他。

我说:“哎,这是我的老朋友陈慥陈季常呀,怎么会在这里呢?”方山子也很惊讶,问我到这里来的原因。

我把原因告诉了他,他低头不回答,继而仰天大笑,请我住到他家去。

他的家里四壁萧条,然而他的妻子儿女奴仆都显出怡然自得的样子。

我对此感到十分惊异。

回想起方山子年轻的时候,是酗酒任性,喜欢使剑,挥金如土的游侠之士。

十九年前,我在岐亭下,见到方山子带着两名骑马的随从,身藏两箭,在西山游猎。

只见前方一鹊飞起,他便叫随从追赶射鹊,未能射中。

方山子拉紧缰绳,独自跃马向前,一箭射中飞鹊。

他就在马上与我谈论起用兵之道及古今成败之事,自认为是一代豪杰。

至今又过了多少日子了,但是一股英气勃勃的神色,依然在眉宇间显现,这怎么会是一位隐居山中的人呢?方山子出身于世代功勋之家,理应有官做,假如他能置身官场,到现在已得声名显赫了。

他原本家在洛阳,园林宅舍雄伟富丽,可与公侯之家相同了。

在黄河以北还有田地,每年可得上千匹的丝帛收入,这些也足以使生活富裕安乐了。

然而他都抛开不去享用,偏偏要来到穷僻的山里,这难道不是因为他独有会心之处才会如此的吗?我听说光州、黄州一带有很多奇人异士,常常假装疯颠、衣衫破旧,但是无法见到他们;方山子或许能遇见他们吧。

通假字1阳:通“佯”,假装 2傥:通“倘”一词多意1庵居蔬食,不与世相闻/使从事于期间,今已显闻闻:交往/出名;2余既耸然异之/余闻光、黄间多异人异:对……感到奇怪/与众不同的;3使从事于期间,今已显闻/使骑逐而射之,不获使:假使/让,叫注释1、光、黄:即光州和黄州。

一惊,一笑,一异——读《方山子传》有感《方山子传》是一篇写得很别致的传记体文,是苏轼被贬黄州时偶遇十九年不见的好友陈慥后为他写的一篇传。

整篇仔细看下来,像老朋友久别重逢后的情景,充满着浓浓的人情味。

《方山子》传不像常规的传,先叙述其人的世系,然后再铺写其人的生平行状。

苏轼则别出心裁地先写了方山子的生平,从小写到大,再写到现在,还写了“方山子”名号的由来,此处是顺写。

后写作者与方山子在歧亭相遇,倒叙点出方山子姓甚名谁,与自己的关系,然后就回忆起好友十九年前与自己见面时的摸样。

最后才道出方山子的俗世身家,并且以“余闻光、黄多异人”映衬好友为人极为少见,意味深长。

文章的结构形式灵活,刻画人物也十分到位。

整篇有点闲话家常的味道,但是苏轼毕竟是苏轼,永远都不会忘了自己的抱负和对人生的思考,各种感慨和人生滋味都掺在里面,文章的主要目的——介绍我们的特立独行的方山子隐士的高尚品性,不慕名利、自甘淡泊、超然物外等等,但是我读到第二段中的几个字才真正体会到这篇文章的魅力,矍然、笑和异,一惊、一笑、一异之间让我看到了两人之间的默契和友谊。

苏轼一生虽然成就颇多,但是却是坎坷不断,到黄州这会,苏轼已然有了荣华富贵如浮云的想法,“先生年来穷到骨,问人乞米何曾得”也算得上很辛酸了,大约意识到生活大计的危机了,然后就是精神上的抑郁,“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”,凄苦郁闷的心情和高洁的品性一览无余。

政治失意,生活艰苦,心中最苦也莫过于此了。

至于苏轼豁达和积极乐观的情怀应该是在黄州之后确立的,毕竟没有过磨难何来的看得开,就是在人生中这么艰难的一段日子里,苏轼邂逅了隐居在此的方山子,这不仅仅是他乡遇故知啊,方山子不忘旧情,诚信待客,令身遭厄运的苏轼心头暖暖的。

文中这样写道,“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”,“方山子亦矍然问余所以至此者”,他们在惊讶之余也伴随着强烈的喜悦之情,完全可以想象两人激动得场景,来个大大的拥抱也不为过了。

《方山子传》文言知识点总结1、通假字前十有九年(“有”通“又” )犹见于眉间(“见”通“现”,显现)往往阳狂垢污(“阳”通“佯”,假装)遗像环堵萧然而妻子奴婢皆有自得之意折节读书使从事于其间2、古今异义[古义:老样式(都指衣冠等)。

今义:人死后留下的画像或照片。

] (古义:指墙。

今义:堵塞)(古义:妻子和女儿。

今义:妻子)(古义:改变作风。

今义:为两个不同的词)(古义:任职。

今义:指投身到事业中。

)3、一词多义:而方屋而高何为而在此俯而不答,仰而笑而奴婢妻子皆有自得之意使骑逐而得之而岂山中之人哉而其家在洛阳此岂无得而然哉不可得而见表并列,并且表修饰,着,地表转折表承接表并列表承接表转折,却3、一词多义:于以晚乃遁于光、黄间余谪居于黄犹见于眉间使从事于其间鹊起于前在从欲以此驰骋当世亦足以富乐问余所以至此者表凭借的工具-----的原因与公侯等精悍之色犹见于眉间使从事于其间,今已显闻此岂无得而然哉见其所著帽4、重点字词(等同,相似)(神色)(名声远播)(这样)(戴)余既耸然异之庵居蔬食鹊起于前岁得帛千匹见方山子从两骑5、词类活用(形容词意动用法,以……为异) (名词作状语;以庵为居,以蔬菜为食) (名词作状语,像鹊一样)(名词作状语,每一年)(从,使动用法,使……跟从)见方山子从两骑然终不遇人莫识也此吾故人陈慥季常也何为而在此鹊起于前呼余宿其家6、文言句式(省略句,“见”前省略主语“余”) (被动句,不被提拔重用)(判断句)(判断句)(宾语前置)(状语后置)(状语后置)。