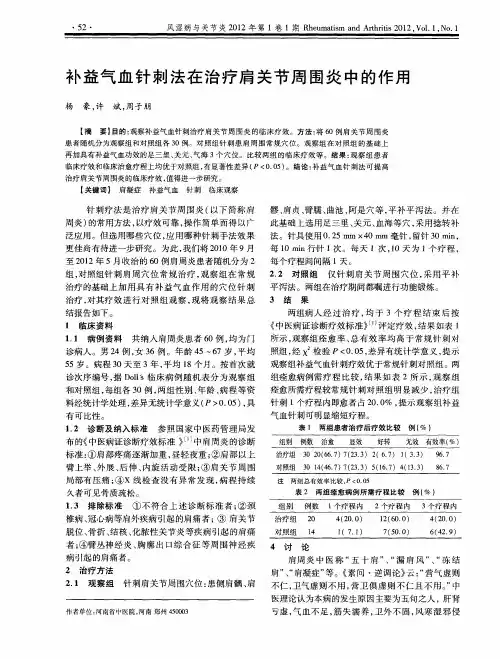

肩关节周围炎的针灸治疗

- 格式:ppt

- 大小:4.40 MB

- 文档页数:39

肩关节周围炎针灸推拿治疗概述】本病泛指肩关节周围软组织(含关节囊、滑液囊、肌肉、肌腱、腱鞘、韧带等)的无菌炎症或退行性改变而致肩部疼痛,肩关节活动日趋受限的一种慢性病变。

中医称之谓“漏肩风”。

日本称“五十肩”、“冻结肩”等。

常见于50岁左右的中老年人,女性较多于男性。

但近10年来发现本病的发病年龄有年轻化的倾向。

肩关节周围炎的确切病因尚不完全清楚,但可能与肩周围软组织退行性改变,肩部外伤或慢性劳损,肩部活动减少,局部寒冷刺激及内分泌紊乱等因素有关。

祖国医学认为本病的发生是由于长期劳损和气血不足,再加上风寒湿外邪的侵袭,血不养筋,筋脉拘急废用所致。

【临床表现】多为单侧发病,极少数患者双侧同时发病。

初期从肩部隐痛,发展到持续性疼痛。

疼痛范围广泛,剧烈者呈刀割样,常可放射至臂部,昼轻夜重,夜间常可因睡眠体位不当而痛醒不能入睡。

白天常可因劳累、牵拉、碰撞、受寒等因素而肩痛加剧。

肩关节活动受限是全方位(前屈、后伸、内收、外展、内旋、外旋及环转)的,逐渐加重。

患者常可因肩痛和活动受限失去正常梳头、穿衣、系腰带等基本生活自理能力,十分痛苦。

后期因肩关节周围软组织广泛粘连,关节僵硬、运动功能丧失,出现肩部肌肉萎缩,尤以三角肌最为明显。

在体征方面有“扛肩”现象(图123),在肩峰、喙突或肱二头肌长头等肩关节周围有明显压病。

【诊断和鉴别】1.诊断要点(1)中年以上患者,肩痛和肩关节活动功能呈缓慢性发展无其他原因者。

(2)经肩关节X光摄片排除骨关节病变即可明确诊断为本病。

2.鉴别诊断对年老体弱、进行性消瘦、精神萎顿、肩痛剧烈伴夜痛者,应高度警惕,怀疑肿瘤时,必须作进一步的肩关节和全身检查。

【治疗】1.治疗原则舒经通络,松解粘连,滑利关节。

2.常用穴位及部位肩髃、肩内陵、肩贞(此三穴亦称肩三穴).天宗、肩并、曲池、阿是穴等及肩部。

World Latest Medicne Information (Electronic Version) 2018 Vo1.18 No.47136投稿邮箱:sjzxyx88@·中医中药·火针配合圆利针治疗肩关节周围炎白生霖,白永玲,石明艳(青海省互助县中医院 针灸科,青海 海东 810500)0 引言肩周炎又称肩关节周围炎,俗称凝肩、五十肩[1]。

以肩部逐渐产生疼痛,夜间为甚,逐渐加重,肩关节活动功能受限而且日益加重,达到某种程度后逐渐缓解,直至最后完全复原为主要表现的肩关节囊及其周围韧带、肌腱和滑囊的慢性特异性炎症[2]。

本病的好发年龄在50岁左右,女性发病率略高于男性,多见于体力劳动者。

如得不到有效的治疗,有可能严重影响肩关节的功能活动。

肩关节可有广泛压痛,并向颈部及肘部放射,还可出现不同程度的三角肌的萎缩[3]。

火针配合圆利针治疗肩关节周围炎,取得良好效果,现报道如下。

1 一般资料73 例肩周炎患者均为本院门诊患者,其中男33 例,女40 例,年龄45-68岁,平均50.8岁;病程最短14 d ,最长4年。

2 治疗方法2.1 火针治疗。

嘱患者侧卧位,充分暴露患侧肩关节。

①选用以不导热火针为宜。

施术时,在患部及其周围用碘酒、酒精消毒,将针在酒精灯上烧红,左手固定患部,右手持针。

迅速刺入患部或其周围,然后立即将针拔出;②针刺的深度,视病患种类和病变深浅而定。

每次针数的多少,根据病变局部面积的大小而定,一般1-3针;③针刺间隔,1-2周针1次为宜。

《针灸大成·火针》云:“灯上烧,令通红,用方有功,若不红,不能去病”。

故火针施治时必须把针烧红,速刺速起,不能停留,深浅适度,必须细心慎重,动作敏捷、准确,避开血管、肌腱、神经干及内脏器官,以防损伤。

在接受火针治疗后如出现针孔高突、发红、瘙痒,是机体对火针的正常反应,不要搔抓。

因火针是经过高温加热后进行的,感染的可能性极小。

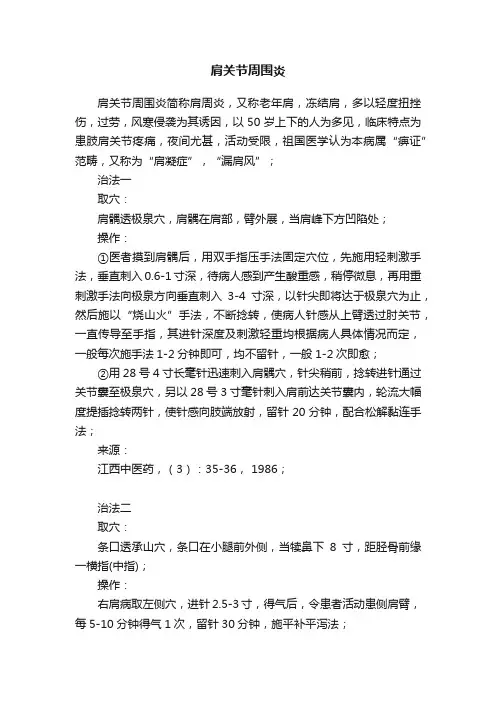

肩关节周围炎肩关节周围炎简称肩周炎,又称老年肩,冻结肩,多以轻度扭挫伤,过劳,风寒侵袭为其诱因,以50岁上下的人为多见,临床特点为患肢肩关节疼痛,夜间尤甚,活动受限,祖国医学认为本病属“痹证”范畴,又称为“肩凝症”,“漏肩风”;治法一取穴:肩髃透极泉穴,肩髃在肩部,臂外展,当肩峰下方凹陷处;操作:①医者摸到肩髃后,用双手指压手法固定穴位,先施用轻刺激手法,垂直刺入0.6-1寸深,待病人感到产生酸重感,稍停微息,再用重刺激手法向极泉方向垂直刺入3-4寸深,以针尖即将达于极泉穴为止,然后施以“烧山火”手法,不断捻转,使病人针感从上臂透过肘关节,一直传导至手指,其进针深度及刺激轻重均根据病人具体情况而定,一般每次施手法1-2分钟即可,均不留针,一般1-2次即愈;②用28号4寸长毫针迅速刺入肩髃穴,针尖稍前,捻转进针通过关节囊至极泉穴,另以28号3寸毫针刺入肩前达关节囊内,轮流大幅度提插捻转两针,使针感向肢端放射,留针20分钟,配合松解黏连手法;来源:江西中医药,(3):35-36, 1986;治法二取穴:条口透承山穴,条口在小腿前外侧,当犊鼻下8寸,距胫骨前缘一横指(中指);操作:右肩病取左侧穴,进针2.5-3寸,得气后,令患者活动患侧肩臂,每5-10分钟得气1次,留针30分钟,施平补平泻法;陕西中医,(10):46, 1986;治法三取穴:肩峰正中痛,针交叉的髀关穴,在大腿前面,当髂前上棘与髌底外侧端的连线上,屈股时,平会阴,居缝匠肌外侧凹陷处,肩峰偏后侧痛,针交叉的环跳穴,在股外侧部,侧卧屈股,当股骨大转子最凸点与骶管孔连线的外1/3与中1/3交点处,肩峰内侧痛,针股内侧交叉的对点;操作:虚寒证用烧山火法,实热用透天凉法,不虚不实用平补平泻法;来源:陕西中医,(6):40, 1982;治法四取穴:中渚,在手背第四,五指关节后的掌骨间,液门后1寸,握拳取穴;操作:①用鲜姜5片擦患部至局部发红止,快速进针,针尖向腕部斜刺0.5-1.5寸,待得气后,持续运针,用强刺激,同时令患者活动肩关节,每次10-15分钟,每日1次,6次为1个疗程;②取左侧中渚穴,施以烧山火法,热感沿手臂上行至肩,渐感患侧有烧热样感觉,即觉肩部舒适,3次后肩可上举,5次痛消,8次活动如常;来源:陕西中医,(1):33, 1985;治法五扶突穴,在颈外侧部,喉结旁,当胸锁乳突肌的前,后缘之间;操作:取扶突穴,用1寸长28号毫针,针尖向颈椎直刺5分左右,有触电感经肩至手即可出针,不留针,每日1次,10次为1个疗程,疗程间隔3-5日,治疗1-30次后,观察结果;来源:云南中医杂志,(5):33, 1985;治法六取穴:手三里,在前臂背面桡侧,当阳溪与曲池连线上,肘横纹下2寸;操作:用拇指指腹由轻到重进行揉按,一般先局部痛点,后远端反应点,每点指压揉按5-10分钟;来源:上海针灸杂志,(1):17, 1986;治法七取穴:天宗,在肩胛部,当冈下窝中央凹陷处,与第四胸椎相平;操作:先刺健侧天宗穴,提插捻转,重泻,继循经取患侧天宗行温针,重灸3壮,留针30分钟;来源:中医杂志,(6):21,1988;治法八取穴:下巨虚,在小腿前外侧,当犊鼻下9寸,距胫骨前缘一横指;用捻转泻法进针1.5寸左右,留针10-15分钟,同时让患者活动患肩,对漏肩风患者同时配合按摩,隔日1次,5次为1个疗程,最多2个疗程;来源:中国针灸,(4):10, 1986;治法九取穴:液门透中渚,在手背部,当第四,五指间,指蹼元后方赤白肉际处;操作:选28号1.5寸长的毫针,由患侧液门穴进针,沿皮下软组织透中渚穴,进针1寸许,待患者有明显酸,胀,麻,重得气感后,行大幅度提插捻转,强度以病人能耐受为度,同时让患者慢慢由小到大活动颈部,每次捻针20-60秒,留针15分钟,期间每隔5分钟运针1次,1日1次,重症1日2次;来源:中国针灸,(2):43, 1988;治法十取穴:攒竹,当眉头陷中,眶上切迹处;操作:取双侧攒竹穴,以短毫针迅速刺入皮下,针尖稍向下80°斜刺0.5寸,当出现明显酸胀感时,即缓缓捻转1-2分钟,留针20-30分钟,留针期间嘱患者做肩部,背部,前伸后屈,侧弯活动,逐渐加大幅度,若痛连腰骶部,可将针退至皮下向印堂穴透刺,或加刺后溪穴,若痛连颈部加刺对侧悬钟穴;来源:江西中医药,(3):37-38, 1985;治法十一取穴:疼痛点在肩前内侧的,取鱼际穴(当第一掌骨中点桡侧,赤白肉际处);疼痛点再见外侧,取合谷(在手背,第一,二掌骨间,当第二掌骨桡侧的中点处);痛点在见外侧偏后方的,取中渚,痛点在肩后侧的取后溪(在手掌尺侧,微握拳,当小指本节后的远侧掌横纹头赤白肉际);操作:根据疼痛部位所属经络,循经取穴,用泻法行针1-2分钟,同时令患者活动肩部,留针15分钟,每日1次,一般1-3次即可痊愈;来源:笔者用此法治疗肩周炎百余例,获速效;治法十二取穴:阳陵泉,位于小腿外侧,当腓骨小头前下方凹陷处;操作:双侧阳陵泉以快速捻转法刺入,在得气后,施以泻法,留针30分钟,每隔5分钟行针一次,同时,嘱患者活动患肢,活动范围由小至大,切勿用力过猛;来源:中国针灸,(4):36, 1982;治法十三取穴:中平穴,位于足三里穴下1寸,上巨虚穴上2寸处取穴;操作:采用3-5寸28号毫针,行直刺法,大幅度地用力提插捻转,以泻法为主,待针感具有向上,向下传导得气为宜,同时令病人活动患肢,做上举,外展,内旋等功能锻炼,对于急性期因疼痛引起的功能障碍,没有形成严重粘连,针刺后很快疼痛消失,功能正常可不留针,对后期粘连引起的功能障碍,可留针20-30分钟,5分钟行针1次,7次为1个疗程,选择穴位原则是左肩痛针右侧穴位,右肩痛针左侧穴位,双侧痛针双侧穴位;来源:中医药学报,(6):25, 1988;治法十四取穴:手三里,在前臂背面桡侧,当阳溪与曲池连线上,肘横纹下2寸;操作:取患侧手三里,注射前先揉按,寻找准确的压痛点后,常规消毒,直刺行针,待得气后缓慢推入安痛定注射剂1-2毫升,此时患者局部酸胀麻感觉加重,每日1次,3日后改为隔日1次,7次为1个疗程;来源:中西医结合杂志,(6):350, 1990;治法十五取穴:顶颞前斜线(前神聪穴至悬厘穴的连线)中1/3节段;操作:取顶颞前斜线中1/3,患单肩者针对侧,双肩者针双侧,用28-32号1.5寸的不锈钢毫针,在施术部位进针约1寸,针尖方向根据患肩痛部位,在前者向阴面,在后者向阳面,手法用抽气法运针,以患部疼痛立即消失或减轻为得气,每隔10-30分钟运针1次,留针1小时以上,隔日1次,10次为1个疗程;来源:浙江中医杂志,(3):116, 1987;治法十六取穴:手三里,在前臂背面桡侧,当阳溪与曲池连线上,肘横纹下2寸;操作:取病变对侧穴位,针刺得气后,嘱其活动肩部,继之用强刺激泻法,并加强活动,留针40分钟,其间行针5分钟;来源:中国针灸,(6):35, 1995;治法十七取穴:肺俞,于第三胸椎棘突下,督脉旁开1.5寸处取穴;操作:取患侧肺俞穴,穴区皮肤常规消毒后,用镊子夹取一枚颗粒性皮内针,沿皮下将针刺入皮内,深度以针身2/3为宜,继用一小块胶布固定针柄,3天换一次,5次为1个疗程;来源:中国针灸,(3):172, 1997;治法十八取穴:肩髃,在肩峰前下方,当肩峰与肱骨大结节之间取穴,上臂平举时,肩部出现两个凹陷,前方的凹陷就是肩髃;操作:用穴位注射疗法,所用药物是2%普鲁卡因4毫升,维生素B12(500)微克1毫升,当归,骨宁注射液各2毫升,取肩髃常规消毒,进针后使针感放射到指尖,将上述混合药物缓慢推入,,药液推入1-5分钟左右患肢感无力,并有麻胀感,疼痛即可减轻,活动较前自如,隔日1次,3次为1个疗程;来源:中国针灸,(2):18, 1991;治法十九取穴:阴陵泉,在胫骨内侧髁下缘凹陷中取穴;操作:病人取坐位,将患侧阴陵泉穴处常规消毒,以2寸毫针直刺,快速进针至1.5寸,用提插泻法,使麻胀感迅速传至足底,得气后令患者最大限度活动肩关节,同时术者不停地提插泻法1分钟,然后留针15分钟,每日1次,10次为1个疗程;来源:中国针灸,(4):30, 1993;治法二十取穴:肩周炎辨证属手太阴经病者取太渊(在腕横纹上,于桡动脉桡侧陷中取穴);属手阳明经病者取三间(在示指桡侧,第二掌指关节后,第二掌骨小头上方取穴);属手太阳经并者取后溪(在第五掌指关节尺侧后方,第五掌骨小头后缘,赤白肉际处取);属手少阳经病者取中渚(在手背第四,五掌指关节后的掌骨间,当液门后1寸);操作:采用“巨刺”法治疗,以1-1.5寸毫针刺健侧穴位,进针0.5-1寸,得气后行捻转手法,同时嘱患者上下前后活动患肢,留针15分钟,隔日1次,10次为1个疗程;来源:中国针灸,(4):30, 1993;治法二十一取穴:项中穴,在天鼎穴向外斜下1寸的位置,即胸锁乳突肌锁骨头后缘,其深部为臂丛神经;操作:患者取直立位,头仰向健侧,充分暴露穴位并常规消毒,用32号1.5寸毫针刺入穴位后,徐徐进针,至1寸左右,然后针尖朝向大椎穴方向,施以雀啄手法,寻找电击样针感,针感麻至针尖为宜,不留针;来源:中国针灸,(4):30, 1993;治法二十二取穴:陵下穴,在阳陵泉直下2寸凹陷中压痛点处取穴;操作:取患肩同侧穴位,双肩同病取双穴,穴位常规消毒后,左手示中二指紧压穴位两旁,右手拇示二指持针(30号2寸毫针),用注射式进针法快速刺入皮肤,再令中指尖按压在穴旁,与左手示中二指配合的同时,右手将针进至应刺深度,经提插捻转得气后,施单向捻转,然后将针提动,并有沉紧而重类似滞针之感,此时左手离去,在右手捻针不易动而又拔之不出,针感以患者能忍受的情况下,行左转滞针为补,右转滞针为泻,补泻交替使用,留针30分钟,间隔10分钟采用弹拔,震颤等手法,使针感向患肩传导,出针时将针体向相反方向捻转,待松动后即可出针,每日1次,10次为1个疗程;来源:中国针灸,(4):31, 1993;。

中国乡村医药·农村适宜技术·国家中医药管理局农村中医适宜技术推广专栏(135)齐刺温针肩内俞治疗肩关节周围炎技术贾卫华河北衡水市中医院肩关节周围炎简称肩周炎,又称肩凝症(冻结肩),因多发于50岁中年人,又有“五十肩”之称,是由于肩关节周围软组织病变而引起肩关节疼痛和活动功能障碍。

主要症状是逐渐加重的肩部疼痛及肩关节活动障碍。

齐刺温针肩内俞是汇集了针刺、艾灸、十二刺法等传统针灸方法的优势特色,并与经外奇穴有机结合,针对肩周炎的治疗而提炼形成的一种综合方法。

1 诊断标准1.1西医标准参照北京医科大学出版社《现代外科诊疗手册》(第二版)肩周炎诊断依据制定。

①本症多发生于40岁以上的中老年人。

②起病缓慢,常有几月至两年的病史。

③起初肩部疼痛,活动失灵,以后逐渐加重。

④肩活动渐受限制,不能摸裤袋、摸背、梳头,严重者肩关节完全丧失功能。

⑤肩部可有肌肉明显萎缩,肩周广泛压痛点,如肱二头肌长腱、喙突、肩袖、肩后小圆肌附着处等。

⑥X线检查可见肩部骨质疏松,但无骨质破坏。

1.2 中医标准1.2.1 诊断标准参照1997年原卫生部颁布的《中药新药治疗肩关节周围炎的临床研究指导原则》制定。

①多在50岁左右发病,肩部疼痛,活动不灵,逐渐加重,病程较长,疼痛可向颈、耳、前臂和手放射。

②肩关节活动渐受限制,尤以外展、外旋、后伸为甚。

③肌肉萎缩,肩部有广泛压痛,肩外展外旋障碍。

④X线摄片检查,肩关节多为阴性,有时可见骨质疏松或肩峰下钙化阴影。

1.2.2 辨证分型标准参照1997年原卫生部颁布的《中药新药治疗肩关节周围炎的临床研究指导原则》制定。

①风寒湿证:肩背痛,肩不能抬举,畏寒喜暖,得暖痛减,舌质淡,苔白,脉弦或弦细。

②气滞血瘀证:肩部刺痛,抬举受限,局部肿胀或肌肉萎缩,舌苔薄腻,或边有瘀点,脉细弦或细涩。

2 适应证适用于年龄18~75岁肩周炎患者,中医辨证为风寒湿证和气滞血瘀证者。

3 禁忌证血友病及其他有出血倾向疾病;合并有心血管、脑血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病,或恶性肿瘤及全身衰竭;合并肩部骨折未愈合;妊娠或欲妊娠的妇女禁用。

肩凝证(肩关节周围炎)中医临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为肩关节周围炎的粘连前期、粘连期患者。

一、肩凝证(肩关节周围炎)中医临床路径标准门诊流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为肩凝证(TCD编码:BNV262)西医诊断:第一诊断为肩关节周围炎(ICD-10编码:M75.011)(二)诊断依据。

1.疾病诊断中医诊断标准:参照“中华人民共和国中医药行业标准《中医病症诊断疗效标准》(ZY/T001.9-94)”西医诊断标准:参照《新编实用骨科学》第二版(陶天遵主编,军事医学科学出版社,2008年)2.疾病分期(1)粘连前期:肩周部疼痛,肩关节功能活动正常或轻度受限。

(2)粘连期:肩痛较轻,酸重不适,肩关节功能活动受限严重。

(3)恢复期:疼痛改善,肩关节功能活动改善。

3.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组肩凝证(肩关节周围炎)诊疗方案”。

肩凝证(肩关节周围炎)临床常见证候:风寒湿型瘀滞型气血虚型(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组肩凝证(肩关节周围炎)诊疗方案”。

1.诊断明确,第一诊断为肩凝证(肩关节周围炎)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准治疗时间为≤20天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合肩凝证(TCD编码为:BNV262)和肩关节周围炎(ICD-10编码为:M75.011)。

2.疾病分期属于粘连前期、粘连期者。

3.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间无需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

4.肩部骨折未愈合者,不进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)门诊检查项目1.必需的检查项目肩关节X线检查2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如血沉、MRI等。

(八)治疗方法1.针灸疗法2.辨证选择口服中药汤剂或中成药(1)风寒湿型:驱风散寒、利湿通络。