动力测试技术教学大纲

- 格式:doc

- 大小:158.00 KB

- 文档页数:4

6-汽车动力性能检测教案一、教学目标:1. 让学生了解汽车动力性能检测的基本概念和重要性。

2. 培养学生掌握汽车动力性能检测的方法和技巧。

3. 引导学生理解汽车动力性能检测结果的应用和意义。

二、教学内容:1. 汽车动力性能检测的基本概念介绍汽车动力性能检测的定义、目的和意义。

2. 汽车动力性能检测的方法讲解动力性能检测设备的使用方法和检测流程。

3. 汽车动力性能检测结果的解读解析动力性能检测报告中的各项指标和数据。

4. 汽车动力性能检测结果的应用探讨动力性能检测结果在汽车维修、改装和驾驶中的应用。

三、教学方法:1. 讲授法:讲解汽车动力性能检测的基本概念、方法和结果解读。

2. 演示法:展示动力性能检测设备和使用过程。

3. 案例分析法:分析实际案例,让学生更好地理解动力性能检测结果的应用。

四、教学准备:1. 教学PPT:制作涵盖教学内容的PPT。

2. 动力性能检测设备:准备相关设备进行实地演示。

3. 动力性能检测报告:准备一份典型的动力性能检测报告。

五、教学过程:1. 导入:简要介绍汽车动力性能检测的背景和重要性。

2. 讲解:详细讲解汽车动力性能检测的基本概念、方法和结果解读。

3. 演示:实地演示动力性能检测设备的使用过程。

4. 分析:分析一份典型的动力性能检测报告,让学生了解检测结果的应用。

5. 讨论:让学生分享自己对动力性能检测结果应用的理解和案例。

6. 总结:对本节课的内容进行总结,强调重点和难点。

7. 作业:布置一道与汽车动力性能检测相关的实践作业。

六、教学评估:1. 课堂问答:通过提问方式检查学生对汽车动力性能检测基本概念和方法的理解。

2. 报告分析:让学生分析一份动力性能检测报告,评估其解读能力和应用能力。

3. 实践作业:评估学生完成实践作业的情况,了解其对动力性能检测设备的操作能力和检测流程的掌握程度。

七、教学拓展:1. 介绍其他汽车性能检测项目,如制动性能检测、燃油消耗检测等。

2. 探讨汽车动力性能检测技术的发展趋势和未来挑战。

6-汽车动力性能检测教案一、教学目标:1. 让学生了解汽车动力性能检测的基本概念和重要性。

2. 让学生掌握汽车动力性能检测的方法和设备。

3. 让学生能够分析汽车动力性能检测结果,评估汽车的性能。

二、教学内容:1. 汽车动力性能检测的基本概念2. 汽车动力性能检测的方法3. 汽车动力性能检测设备4. 汽车动力性能检测结果的分析与评估三、教学重点与难点:1. 教学重点:汽车动力性能检测的基本概念、方法和设备。

2. 教学难点:汽车动力性能检测结果的分析与评估。

四、教学准备:1. 教学课件和教案2. 汽车动力性能检测设备的图片和视频3. 汽车动力性能检测的实际案例数据五、教学过程:1. 导入:通过展示汽车动力性能检测的图片和视频,引起学生的兴趣,介绍汽车动力性能检测的基本概念和重要性。

2. 讲解:讲解汽车动力性能检测的方法和设备,包括dyno 测试、刹车测试、加速测试等,并展示相关设备的图片和视频。

3. 实践:让学生通过实际案例数据,分析汽车动力性能检测结果,评估汽车的性能。

4. 总结:总结本节课的重点内容,强调汽车动力性能检测在汽车维修和改装中的重要性。

5. 作业:布置相关的练习题,让学生巩固所学内容。

六、教学评估:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与程度,包括提问、回答问题和讨论。

2. 作业完成情况:评估学生完成作业的质量,包括准确性、完整性和及时性。

3. 实际操作能力:评估学生在实际操作汽车动力性能检测设备时的技能和理解程度。

七、教学拓展:1. 汽车动力性能检测的最新技术和发展趋势。

2. 汽车动力性能检测设备的市场需求和前景。

3. 汽车动力性能检测与汽车节能环保的关系。

八、教学反馈:1. 学生反馈:收集学生对教学内容和教学方法的反馈,了解他们的学习需求和意见。

2. 同行评价:与其他教师交流教学经验和方法,互相借鉴和改进。

3. 教学改进:根据学生反馈和同行评价,不断改进教学方法和内容,提高教学质量。

《测试技术》课程教学大纲课程编号:08079111课程名称:测试技术英文名称:Measuring Technology课程类型:学科基础课程要求:必修学时/学分:40/2.5(讲课学时:32 实验学时:8 上机学时:0)适用专业:机械设计制造及其自动化一、课程性质、目的和任务《测试技术》是机械设计制造及其自动化专业的一门学科基础课程。

本课程从系统的观点出发,讲述机械工程中基本的测试理论、测试技术、试验方法和数据分析方法。

主要讲解:测试系统的构成及基本测试理论;试验数据的时域分析、幅值域分析、时差域分析和频域分析;传感器;典型机械参数测试方法,包括应力应变测试、力测试、位移/速度/加速度测试、转速/扭矩/功率测试和流体参数测试。

培养学生能正确地选用测试装置和传感器组建测试系统进行机械工程常见参量电测的基本知识和技能,并能使用数学工具进行数据处理。

并为进一步学习、研究和处理机械工程技术问题打下坚实基础。

二、课程与其他课程的联系测试技术讲授的主要内容是测试理论、测试试验、试验方法和数据处理方法基础,要求学生应该具备高等数学、复变函数、物理学、电子学、理论力学、单片机技术、材料力学、材料学、量子理论、机械零件、光学和光电子学等的基础知识,同时,对机械系统设计、机床设计、数控技术、车辆设计等学科具有很强的支承作用。

三、课程的教学目标1.了解测试技术的发展历程和趋势,掌握测试系统的基本构成和方法,并能够使用数学知识描述测试系统;(支撑毕业要求1.3)2.掌握机械系统测试信号的时域和频域描述方法和意义,了解信号的时差域描述和幅值域描述方法和意义,使用适当的、简捷的曲线参数来描述信号;(支撑毕业要求4.1 和3.1)3.掌握测试装置的静态特性、动态特性、评价方法和不失真测试条件,正确选用测试装置,掌握一、二阶系统动态特性和测试方法;(支撑毕业要求5.2 和5.3)4.掌握各种常用传感器的基本工作原理和结构特点,能够机械系统的特点,正确地选用传感器解决测控问题;(支撑毕业要求3.1, 4.1、5.2 和5.3)5.掌握各种常见的机械参量测量系统组成、测试方法的特点和输出数据的特点,能够正确地组配测试系统,正确地选择数学方法处理试验数据;(支撑毕业要求4.1)6.掌握试验数据的相关分析和频谱分析的基础知识,学会通过曲线特征点提取机械模型运行状态的方法;(支撑毕业要求5.2 和5.3)7.掌握信号调理的基本方法,理解模拟信号调制、滤波和解调的基本方法和意义,熟悉滤波器曲线的特征点和曲线各个段的意义。

热能与动力工程测试技术Testing Technology of Thermal and Power Engineering课程代码:04410070学分:2学时:32 (其中:课堂教学学时:32实验学时:0上机学时:0课程实践学时:0 )先修课程:大学物理、电工电子学适用专业:能源与动力工程(动力机械工程及自动化)教材:《热能与动力工程测试技术》,严兆大,机械工业出版社,第2版一、课程性质与课程目标(一)课程性质《热能与动力工程测试技术》为考试课程,是动力机械工程及自动化专业的核心课程之一。

试验在内燃机的研发、性能优化、排放控制等方面占有极其重要的地位,可以说内燃机是以试验为基础的学科。

通过课程的学习,可使学生掌握测试系统的特性、测量仪器的工作原理、常见物理量的测试方法及有关内燃机的专业参量的测量原理,可为学生以后的工作提供有力的支撑。

(二)课程目标知识目标1:掌握测试技术的发展历程及作用;2:测量系统特性及误差的分析;3:各类传感器的机构及工作原理;4:被测参量的物理含义及测量方法;5:有关内燃机的法规认知。

能力目标1:能根据测试要求合理选择测量仪器或测试系统并能组织有效试验;2:能对测量结果进行分析及真伪性判断。

(三)课程目标与专业毕业要求指标点的对应关系课程目标与专业毕业要求指标点的对应关系如下:知识目标全部对应毕业要求1;能力目标全部对应毕业要求4;能力目标全部对应毕业要求5。

二' 课程内容与教学要求(按章撰写)第一章概述(一)课程内容测试技术的重要性、发展阶段及趋势,本课程的性质、特点、研究对象与方法、目的、任务等。

学习测量的基本概念、仪器的组成与分类、测量仪器的主要性能指标。

学习现代计算机测试技术。

(二)教学要求(1)测试技术在本学科中的重要性呈现给学生;(2)了解本课程的性质、研究对象与方法;(3)掌握测量的定义、测量仪器的组成与分类、测量仪器的评价指标及含义;(4)了解非电量电测系统的工作原理,初步认识仪器的静态标定;(5)激发学生学习本课程的兴趣和信心。

测试技术的教学大纲测试技术的教学大纲在当今信息技术高速发展的时代,测试技术在软件开发和质量控制中扮演着至关重要的角色。

为了培养具备专业测试技术能力的人才,一份全面而系统的教学大纲是必不可少的。

本文将探讨测试技术教学大纲的内容和结构,以及其对学生的培养和职业发展的意义。

一、测试技术教学大纲的内容测试技术教学大纲应该涵盖广泛的知识和技能,以确保学生能够全面掌握测试的理论和实践。

以下是一些可能包含在测试技术教学大纲中的内容:1. 软件测试基础知识:介绍软件测试的基本概念、原则和方法,包括测试的目标、策略、技术和生命周期。

2. 测试过程管理:讲解测试计划、测试用例设计、测试执行、缺陷管理和测试报告等测试过程的管理和控制方法。

3. 测试工具和自动化:介绍常用的测试工具和自动化测试技术,包括测试管理工具、性能测试工具和持续集成工具等。

4. 软件质量保证:讨论软件质量保证的重要性,包括代码审查、静态分析、测试覆盖率和质量度量等方面的内容。

5. 高级测试技术:深入探讨一些高级测试技术,如黑盒测试、白盒测试、灰盒测试、冒烟测试和回归测试等。

6. 测试团队协作与沟通:培养学生的团队合作能力和沟通能力,使他们能够有效地与开发人员、产品经理和项目经理合作。

二、测试技术教学大纲的结构测试技术教学大纲应该具有合理的结构,以便学生能够有条理地学习和应用所学知识。

以下是一种可能的结构:1. 导论:介绍测试技术的重要性和学习目标,激发学生的学习兴趣。

2. 基础知识:讲解软件测试的基本概念、原则和方法,帮助学生建立起正确的测试思维方式。

3. 测试过程管理:详细介绍测试计划、测试用例设计、测试执行、缺陷管理和测试报告等测试过程的管理和控制方法。

4. 测试工具和自动化:介绍常用的测试工具和自动化测试技术,帮助学生提高测试效率和质量。

5. 软件质量保证:讨论软件质量保证的重要性和方法,培养学生的质量意识和质量控制能力。

6. 高级测试技术:深入探讨一些高级测试技术,帮助学生解决复杂的测试问题和挑战。

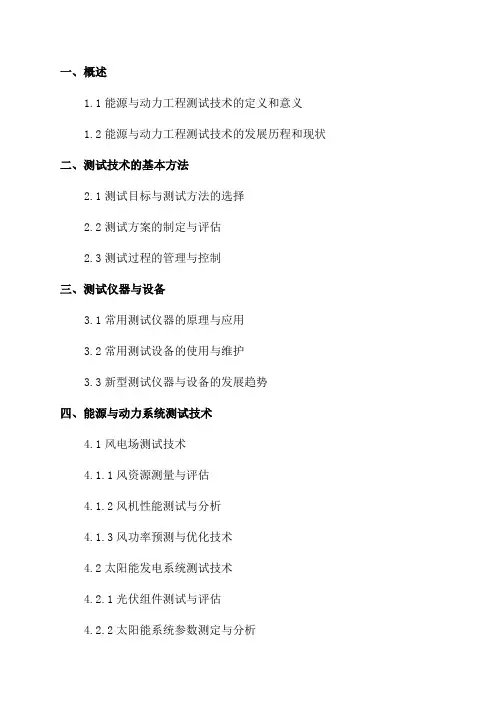

一、概述1.1能源与动力工程测试技术的定义和意义1.2能源与动力工程测试技术的发展历程和现状二、测试技术的基本方法2.1测试目标与测试方法的选择2.2测试方案的制定与评估2.3测试过程的管理与控制三、测试仪器与设备3.1常用测试仪器的原理与应用3.2常用测试设备的使用与维护3.3新型测试仪器与设备的发展趋势四、能源与动力系统测试技术4.1风电场测试技术4.1.1风资源测量与评估4.1.2风机性能测试与分析4.1.3风功率预测与优化技术4.2太阳能发电系统测试技术4.2.1光伏组件测试与评估4.2.2太阳能系统参数测定与分析4.2.3太阳能电池性能评估与监控4.3水力发电系统测试技术4.3.1水力资源测量与评估4.3.2水力发电机组性能测试与分析4.3.3水电站运行监测与诊断4.4火力发电系统测试技术4.4.1火电厂热力系统测试与分析4.4.2火电厂汽轮机性能测试与评估4.4.3火电厂污染物排放测试与控制4.5核能系统测试技术4.5.1核电站安全分析与测试4.5.2核反应堆功率及参数测定4.5.3核电站辐射环境监测与控制五、能源与动力设备测试技术5.1发动机测试技术5.1.1内燃机参数测量与分析5.1.2发动机排放与能效测试5.1.3发动机性能诊断与磨损检测5.2锅炉与蒸汽轮机测试技术5.2.1蒸汽参数测定与分析5.2.2锅炉热力性能测试与评估5.2.3蒸汽轮机性能测试与优化5.3车辆动力系统测试技术5.3.1汽车发动机性能测试与排放监测5.3.2新能源汽车动力系统测试与研究5.3.3车辆动力总成与传动系统测试六、测试结果处理与分析6.1测试数据处理与解读方法6.2测试结果的统计与可视化表示6.3测试结果的合理性分析与评价七、测试技术在能源与动力工程中的应用案例7.1风电场运维测试技术案例7.2太阳能发电系统运行测试技术案例7.3水力发电系统改造测试技术案例7.4火力发电厂性能提升测试技术案例7.5发动机燃烧过程测试技术案例八、能源与动力工程测试技术的发展趋势与挑战8.1测试技术创新与应用前景8.2测试技术的社会经济影响8.3高端测试技术的瓶颈与发展以上提纲可以根据具体课程教材和内容进行相应修订,重点突出教材中的重点知识点和实践案例。

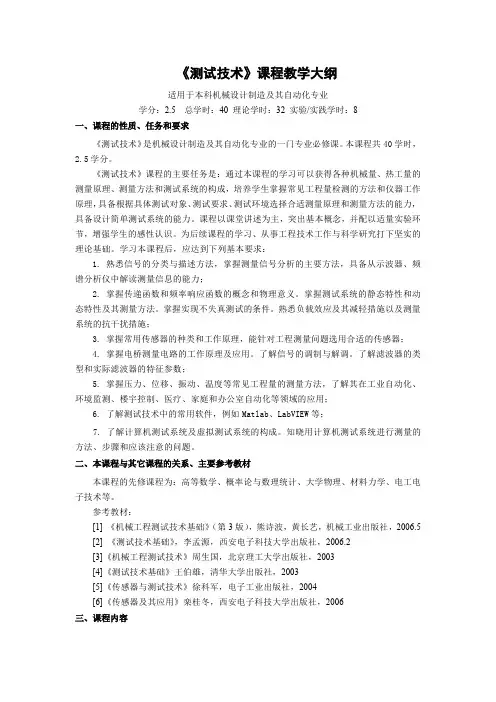

《测试技术》课程教学大纲适用于本科机械设计制造及其自动化专业学分:2.5 总学时:40 理论学时:32 实验/实践学时:8一、课程的性质、任务和要求《测试技术》是机械设计制造及其自动化专业的一门专业必修课。

本课程共40学时,2.5学分。

《测试技术》课程的主要任务是:通过本课程的学习可以获得各种机械量、热工量的测量原理、测量方法和测试系统的构成,培养学生掌握常见工程量检测的方法和仪器工作原理,具备根据具体测试对象、测试要求、测试环境选择合适测量原理和测量方法的能力,具备设计简单测试系统的能力。

课程以课堂讲述为主,突出基本概念,并配以适量实验环节,增强学生的感性认识。

为后续课程的学习、从事工程技术工作与科学研究打下坚实的理论基础。

学习本课程后,应达到下列基本要求:1. 熟悉信号的分类与描述方法,掌握测量信号分析的主要方法,具备从示波器、频谱分析仪中解读测量信息的能力;2. 掌握传递函数和频率响应函数的概念和物理意义。

掌握测试系统的静态特性和动态特性及其测量方法。

掌握实现不失真测试的条件。

熟悉负载效应及其减轻措施以及测量系统的抗干扰措施;3. 掌握常用传感器的种类和工作原理,能针对工程测量问题选用合适的传感器;4. 掌握电桥测量电路的工作原理及应用。

了解信号的调制与解调。

了解滤波器的类型和实际滤波器的特征参数;5. 掌握压力、位移、振动、温度等常见工程量的测量方法,了解其在工业自动化、环境监测、楼宇控制、医疗、家庭和办公室自动化等领域的应用;6. 了解测试技术中的常用软件,例如Matlab、LabVIEW等;7. 了解计算机测试系统及虚拟测试系统的构成。

知晓用计算机测试系统进行测量的方法、步骤和应该注意的问题。

二、本课程与其它课程的关系、主要参考教材本课程的先修课程为:高等数学、概率论与数理统计、大学物理、材料力学、电工电子技术等。

参考教材:[1] 《机械工程测试技术基础》(第3版),熊诗波,黄长艺,机械工业出版社,2006.5[2] 《测试技术基础》,李孟源,西安电子科技大学出版社,2006.2[3]《机械工程测试技术》周生国,北京理工大学出版社,2003[4]《测试技术基础》王伯雄,清华大学出版社,2003[5]《传感器与测试技术》徐科军,电子工业出版社,2004[6]《传感器及其应用》栾桂冬,西安电子科技大学出版社,2006三、课程内容(一)、绪论主要内容:测试技术的概念与研究对象;测试技术在本专业中的作用和地位;测试技术课程的主要内容及其各部分的内在联系;测试技术课程的特点及任务要求;测试技术的过去、现在和未来。

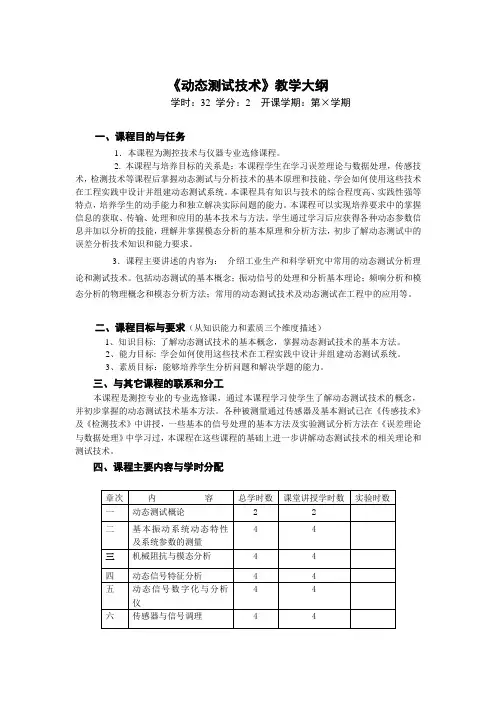

《动态测试技术》教学大纲学时:32 学分:2 开课学期:第×学期一、课程目的与任务1.本课程为测控技术与仪器专业选修课程。

2. 本课程与培养目标的关系是:本课程学生在学习误差理论与数据处理,传感技术,检测技术等课程后掌握动态测试与分析技术的基本原理和技能、学会如何使用这些技术在工程实践中设计并组建动态测试系统。

本课程具有知识与技术的综合程度高、实践性强等特点,培养学生的动手能力和独立解决实际问题的能力。

本课程可以实现培养要求中的掌握信息的获取、传输、处理和应用的基本技术与方法。

学生通过学习后应获得各种动态参数信息并加以分析的技能,理解并掌握模态分析的基本原理和分析方法,初步了解动态测试中的误差分析技术知识和能力要求。

3.课程主要讲述的内容为:介绍工业生产和科学研究中常用的动态测试分析理论和测试技术。

包括动态测试的基本概念;振动信号的处理和分析基本理论;频响分析和模态分析的物理概念和模态分析方法;常用的动态测试技术及动态测试在工程中的应用等。

二、课程目标与要求(从知识能力和素质三个维度描述)1、知识目标: 了解动态测试技术的基本概念,掌握动态测试技术的基本方法。

2、能力目标: 学会如何使用这些技术在工程实践中设计并组建动态测试系统。

3、素质目标:能够培养学生分析问题和解决学题的能力。

三、与其它课程的联系和分工本课程是测控专业的专业选修课,通过本课程学习使学生了解动态测试技术的概念,并初步掌握的动态测试技术基本方法。

各种被测量通过传感器及基本测试已在《传感技术》及《检测技术》中讲授,一些基本的信号处理的基本方法及实验测试分析方法在《误差理论与数据处理》中学习过,本课程在这些课程的基础上进一步讲解动态测试技术的相关理论和测试技术。

四、课程主要内容与学时分配五、课程教学内容和具体要求第一单元教学目标:了解动态测试的基本概念,知道动态测试系统的主要性能指标,掌握动态测试的基本理论教学要求:介绍动态测试的基本概念,指导动态测试系统的主要性能指标,讲解动态测试的基本理论,包括动态系统的特性及参数测量,模态分析的基本概念。

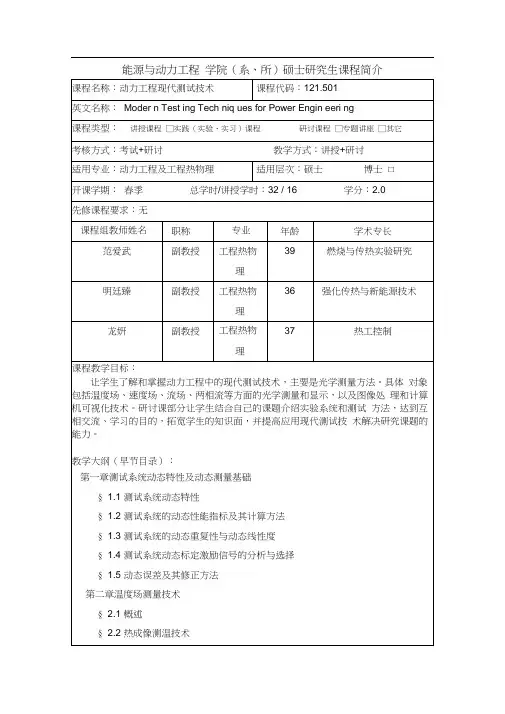

能源与动力工程学院(系、所)硕士研究生课程简介

§ 2.3§ 2.4干涉测温技术

双色法火焰辐射温度检测

第三章激光测速技术

§ 3.1激光多普勒测速原理及系统

§ 3.2激光双焦点测速技术

第四章流动显示技术

§ 4.1流动显示的基本理论

§ 4.2添加外来物的流动显示

§ 4.3流动的光学显示

§ 4.4附加热或能量的流动显示

第五章热物理性质测试技术

§ 5.1比热的测定

§ 5.2导热系数测量

§ 5.3热扩散率测定

第六章汽液两相流测试技术

§ 6.1气液两相流流型的识别

§ 6.2压力降测量

§ 6.3流量测量

§ 6.4空泡率测量

第七章颗粒和液滴特性的测量

§ 7.1颗粒和液滴的特征

§ 7.2测量粒子特性-激光散射法

§ 7.3测量粒子的激光照相法

教材:黄素逸,王献.动力工程测试技术,北京:中国电力出版社,2011

主要参考书:

1. 黄素逸.动力工程现代测试技术,武汉:华中科技大学出版社,2001

2. 黄素逸,周怀春.现代热物理测试技术,北京:清华大学出版社,2008注:每门课程都须填写此表。

本表不够可加页。

测试技术》教学大纲大纲说明课程代码:3325001总学时:48学时(讲课38学时,实验10 学时)总学分: 3 学分课程类别:学科基础课,必修适用专业:机械设计制造及其自动化专业预修要求:本课程宜在《控制工程基础》课程之后开设。

一、课程的性质、目的、任务:测试技术是进行科学研究、验证科学理论必本可少的技术。

本课程是对理论知识的深化和补充,广博的理论性和丰富的实践性是本课程的特点。

本课程是机械工程类专业必修的技术基础课之一。

本课程的教学目的是培养学生能合理地选用测试装置并初步掌握静、动态测量和常用工程试验所需的基本知识和技能,为学生进一步学习、研究和处理机械工程技术问题打下基础。

本课程的基本任务是获取有用的信息,然后将其结果提供给观察者或输入给其他信息处理装置、控制系统。

二、课程教学的基本要求:1、掌握信号的时域和频域的描述方法,建立明确的信号的频谱结构的概念;掌握频谱分析和相关分析的基本原理和方法,掌握数字信号分析中的一些基本概念。

2、掌握测试装置基本特性的评价方法和不失真测试的条件,并能正确地运用于测试装置的分析和选择。

掌握一阶、二阶线性系统特性及其测定方法。

3、了解常用传感器、常用信号调理电路和显示、记录仪器的工作原理和性能,并能够较正确地选用。

4、对动态测试工作的基本问题有一个比较完整的概念,并能初步运用于机械工程中某些参量的测量和产品的试验。

三、教学方法和教学手段的建议:1、本课程的学习中,特别要注意物理概念,建立关于动态测试工作的比较完整的概念。

2、本课程教学中应突出理论内容的物理意义和工程应用,可将机械设备的状态监测和故障诊断技术融合在课堂教学中。

在主要内容讲解结束后,可考虑安排一次测试技术最新发展趋势(如转子系统运行状态监测及故障诊断技术)的课堂讨论,讨论内容涉及测试技术的基本理论和基本方法的应用。

3、本课程具有较强的实践性。

学生必须参加必要的实验, 从而受到应有的实验能力的训练, 获得关于动态测试工作的完整概念,并初步具备处理实际测试工作的能力。

能源与动力工程测试技术《能源与动力工程测试技术》课程简介《能源与动力工程测试技术》以目前能源与动力工程领域内常用的测试技术为讲解对象,其内容涵盖误差分析、测试仪器基本理论、传感器、流速测量、压力测量、流量测量、振动噪声测量、叶片泵的能量性能试验等。

本课程侧重对常用测量仪器的原理及使用过程的了解。

通过学习本课程,学生将了解本领域内常用的电容式和电阻式传感器、流速、压力等关键参数的测量仪器与测量方法,并掌握包括试验台构成、试验要求、试验过程、数据处理系统等环节的叶片泵能量性能试验过程。

本课程面向能源与动力工程专业本科三年级学生,要求先修课程:机械原理、电工电子学、理论力学和材料力学。

《能源与动力工程测试技术》是能源与动力工程专业的一门重要技术基础课程。

测试技术是推动能源与动力工程领域技术进步的重要力量,该课程与本领域内的技术发展水平与仪器发展现状密切结合。

本课程在强调测试理论和设计能力的同时,着力提高学生分析工程问题和解决工程问题的能力,其主要任务是使学生掌握以下知识和能力:(1)掌握误差分析的基本理论与运算过程;(2)掌握电容和电阻式传感器的基本原理;(3)掌握常用的测压、测速、测流量的原理与仪器使用方法;(4)掌握叶片泵实验台的构成、实验步骤和数据处理方法。

本课程侧重测试技术的工程应用,从实际的角度出发,面向重点专业产品,讲授针对性的技术,根据技术发展调整课程内容,相应地删减关于已淘汰仪器和设备的内容。

从国家高等教育界近两年对视频公开课和慕课(MOOC)的关注不难看出,网络化教学已势不可挡。

本课程构建了独立的课程网站,将一些基本的课程信息上网,同时将实验室现有的实现条件和实验成果进行展示。

本课程根据专业特点设置探究、协作、自主和虚拟仿真四类实验项目,在课程基础之上进行教学拓延,学生完成实验可获得相应的创新学分。

在多年的建设过程中,本课程的教学得到了学生的认可,也取得了一些荣誉,如“842课程”验收优秀、校重点精品在线课程、省重点教材等,目前本课程正在建设MOOC课程。

汽车发动机原理与性能测试教学大纲一、说明1.课程的性质和内容本课程是高级技工学校汽车检测与维修专业的专业课。

主要内容包括:工程热力学基础、发动机实际循环与性能指标、发动机的换气过程、发动机的混合气形成与燃烧过程、发动机的特性;发动机机械效率,排气污染物、发动机噪声、发动机特性的测定方法,发动机功率、油耗、扭矩、转速等参数的测定方法。

2.课程的任务和要求通过本课程的学习,使学生掌握发动机的工作过程、发动机的性能指标以及测试方法等知识,熟悉发动机运转试验的基本项目;熟悉用转速表或发动机综合分析仪进行运转试验的方法,掌握发动机功率、扭矩、转速等主要动力性能指标的测试方法,掌握测功器、油耗仪等发动机动力性能测试中常用设备的使用方法等。

3.教学中应注意的问题教学过程中,在讲解基本概念和基本理论的基础上,主要研究发动机性能、发动机性能的各种影响因素和发动机性能测试。

该课程理论性强、内容抽象,理解有一定的难度,应配合实验及实例,尽可能通俗化教学。

在教学环节中应重点培养学生用抽象的理论知去分析和解决实际工程问题的能力。

教学中,任课教师应根据本校及学生具体情况进行教学,为达到本课程的教学要求,应结合试验、实例和实物的应用分析等教学方法来提高学生的基本能力。

二、课时分配表三、教学要求、内容及建议模块一基础知识教学要求1.了解气体的热力学性质及热力过程。

2.了解热力学第一、第二定律,并能运用该定律对实际气体热力过程作出科学的解释。

3.熟悉内燃机的理想循环过程。

4.掌握四行冲程发动机的实际循环过程。

5.掌握发动机动力性、经济型的评价指标,掌握发动机无负荷测功方法。

6.熟悉发动机机械损失功率与机械效率的确定方法,掌握机械效率的测定方法。

教学内容课题一工程热力学基础知识课题二发动机的性能指标教学建议1.本模块为本课程的理论基础知识,教学时多结合发动机构造的相关知识,并注意提示学生应熟练掌握该模块内容,为后续模块及课程的学习打下基础。

测试技术的教学大纲怎么写测试技术的教学大纲怎么写在现代社会中,测试技术作为一门重要的学科,被广泛应用于各个领域。

无论是在教育、医疗、科研还是企业管理中,测试技术都发挥着重要的作用。

因此,如何编写一份科学合理的测试技术教学大纲,对于培养学生的测试技术能力具有重要意义。

本文将从目标设定、内容安排、教学方法和评价方式等方面探讨测试技术教学大纲的编写。

一、目标设定测试技术教学大纲的目标设定是制定教学活动的重要依据。

在编写测试技术教学大纲时,应明确培养学生的核心能力和素养。

例如,培养学生的测试设计能力、数据分析能力、问题解决能力等。

同时,还应考虑学生的背景和实际需求,将教学目标与实际应用相结合。

二、内容安排测试技术教学大纲的内容安排应合理、有序。

首先,应根据学科知识体系和教学目标确定教学内容的层次和重点。

其次,可以根据测试技术的不同领域进行分类,如软件测试、硬件测试、网络测试等,然后再细化到具体的知识点和技能要求。

此外,还应考虑到教学资源的限制和学生的学习能力,合理分配教学时间和教学资源。

三、教学方法测试技术是一门实践性很强的学科,因此,在编写测试技术教学大纲时,应注重培养学生的实践能力。

可以采用案例教学、实验教学、项目实训等方式,让学生通过实际操作和实践项目来提高测试技术能力。

同时,还可以引入小组讨论、问题解决等教学方法,培养学生的合作能力和创新思维。

四、评价方式测试技术教学大纲的评价方式应与教学目标相一致。

可以采用考试、实验报告、项目评估等方式对学生的学习情况进行评价。

此外,还可以结合实际应用场景,引入实际项目评估,评价学生的综合能力和实践能力。

总之,测试技术教学大纲的编写需要考虑多个因素,如目标设定、内容安排、教学方法和评价方式等。

只有科学合理地编写教学大纲,才能更好地培养学生的测试技术能力,为他们未来的发展打下坚实的基础。

同时,教学大纲的编写也需要与时俱进,及时调整和更新,以适应不断变化的社会需求和技术发展。

能源与动力测试技术一、课程说明课程编号:100102Z10课程名称(中/英文):能源与动力测试技术/ The Technology of Energy and Power Test课程类别:专业核心课程学时/学分:48/3先修课程:流体力学、传热学、电子技术适用专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程教材、教学参考书:[1]刘玉长. 自动检测和过程控制(第4版). 冶金工业出版社, 2010[2]张宏建. 自动检测技术与装置(第2版). 化学工业出版社, 2010[3]张宏建, . 现代检测技术. 化学工业出版社, 2007[4]吕崇德. 热工参数测量与处理(第2版). 清华大学出版社, 2001[5]周明昌, 闫洁, 刘敬威. 检测与计量. 化学工业出版社, 2004[6]俞金寿. 过程自动化及仪表. 化学工业出版社,2003[7]Johnson C D. Process Control InstrumentationTechnology. 科学出版社, 2002二、课程设置的目的意义本课程为能源与动力工程专业和新能源科学与工程专业的专业核心课程。

课程设置的目的是使学生通过燃料特性、工程燃烧计算方法和燃烧基础理论和技术的学习,工程燃烧计算计算机上机编程实践和燃烧实验实践能力的培养,掌握燃烧过程的特点及如何实现高效、低污染、高强度燃烧的方法,将基础理论和工程实践应用紧密结合,使学生具备根据不同燃料进行燃烧方法和燃烧装置选型和设计计算的能力,对燃烧过程和燃烧设备故障进行诊断分析的初步技能,并能初步进行燃烧理论研究和新型燃烧技术与设备的开发研究,为从事与能源与动力工程、能源与环境相关的研究、设计与管理工作打下基础。

三、课程的基本要求知识:熟练掌握热工参数测量的基本原理和方法,掌握常用热工参数测量仪表的结构、原理与使用,了解测量误差分析和处理的基本方法,能够正确选择和使用热工测量仪器仪表,组建测量系统;能力:掌握能源与动力测试技术基础知识,解决生活及工程中基本问题的能力;通过测试技术理论学习,同时通过实验环节提升学生工程分析能力,从而达到运用所学知识分析解决工程实际测试问题的能力;素质:通过课程的学习建立一套能源与动力测试技术体系,提升工程应用素质。

理论教学大纲

《热能与动力机械测试技术》教学大纲

课程编号:

课程名称:热能与动力机械测试技术

Thermal energies & Power mechanisms Measurement and Experiment Technology

学时/学分:40/2.5(其中含实验4学时)

先修课程:电工与电子技术基础、汽车构造、发动机原理A

适用专业:热能与动力工程

开课学院(部)、系(教研室):汽车工程学院、车用动力系

一、课程的性质与任务

本课程是热能与动力工程专业大学本科生的主要专业课,它系统完整地阐述了热能与动力机械工程领域主要参数的测量方法、测试系统和测量仪器的工作原理、测量误差分析和数据处理等内容。

其中第一部分主要介绍了测量仪器的基础知识、误差分析理论和传感器原理等;第二部分分别叙述了热能与动力机械工程领域的主要参数,如温度、压力、转速和功率、流速和流量、液位、气体成分分析、振动和噪声等的测量方法、测试系统、所用仪表原理、测试结果分析,以及一些现代测试技术和相应的测试系统。

通过本课程的学习,达到以下教学目的:

1.掌握测量设计的基本知识,测量结果的数据处理及分析方法;

2.掌握热能与动力机械工程领域的主要参数的测量技术。

二、课程的教学内容、基本要求及学时分配

(一)教学内容

1. 概述

本部分讲述内容包括:热能与动力机械测试技术发展概况、测量的基本概念、测量仪器的组成和分类、测量仪器的主要性能指标、仪器在瞬变参数测量中的动态特性、测量仪器的动态标定和工程中的测量系统简述。

2. 误差理论及应用

本部分讲述内容包括:误差的来源与分类、系统误差和随机误差的概念及处理手段、可疑测量数据的剔除、随机误差的计算、传递误差。

3. 试验设计与数据整理

本部分讲述内容包括:正交试验设计与分析、有效数字及其计算方法、试验数据的图示法、回归分析与经验公式、计算机数据处理系统简述。

4. 传感器的基本类型及其工作原理

本部分讲述内容包括:电阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、压电式传感器、磁电式传感器、热电式传感器、光电式传感器、霍耳传感器、数字式传感器的工作原理。

5. 温度测量

本部分讲述内容包括:接触式温度计、非接触式温度计、气体式温度计和蒸气压温度计的工作原理及使用要求。

6. 压力测量

本部分讲述内容包括:常用测压仪表、气缸动态压力的测量方法、气流压力测量方法、测压仪表的标定、安装和使用。

7. 流速测量

本部分讲述内容包括:皮托管、热线流速仪及激光多普勒流速仪测速的原理及使用要求。

8. 流量测量

本部分讲述内容包括:常用流量测量仪表的工作原理,包括流速法测量、差压式流量计、转子流量计、涡轮流量计、冲量式固体粉粒流量计、光纤流量计及超声波流量计。

9. 液位测量

本部分讲述内容包括:差压式液位测量法、电容式液位测量法、电阻式液位测量法和光纤传感技术在液位测量中的应用。

10. 流速和功率测量

本部分讲述内容包括:常用转速测量方法、功率测量方法及转矩仪。

11. 气体成分分析

本部分讲述内容包括:氧含量和烟度的测量方法,色谱法、红外光谱法、化学发光法测量气体成分。

12. 振动测量

本部分讲述内容包括:振动测量的基本原理、测振系统及其分类、典型测振仪与激振器简介、内燃机振动测量、测振系统的校验、振动分析和数据处理。

13. 噪声测量

本部分讲述内容包括:噪声测量中的声学概念、噪声评定方法、噪声测量仪器、噪声测量方法与测量环境简介。

(二)基本要求

通过课堂讲授、实验锻炼和课后复习等教学环节的紧密配合,使学生初步掌握现代热能与动力机械试验研究、检验和监测等方面的基础理论,并且在热能与动力机械试验方案的设计、测量仪器的选择及正确使用、数据结果的处理分析等方面具有一定的解决问题的能力。

(三)学时分配

本课程的教学时数为40学时,其中包含实验4学时,课内学时分配如下表:

(四)课程内容的重点、难点

1. 概述部分

重点:测量的基本概念、测量仪器的组成和分类、测量仪器的主要性能指标。

2. 误差理论及应用

重点:系统误差和随机误差的概念及处理手段、可疑测量数据的剔除、随机误差的计算、传递误差。

难点:随机误差和传递误差的计算。

3. 试验设计与数据整理

重点:正交试验设计与分析、有效数字及其计算方法、回归分析与经验公式。

难点:随机误差和传递误差的计算。

4. 传感器的基本类型及其工作原理

重点:应变式传感器、热电式传感器。

5. 压力测量

重点:气缸动态压力的测量方法。

6. 流速测量

重点:热线流速仪。

7. 转速和功率测量

重点:转速测量方法、功率测量方法。

8. 气体成分分析

重点:氧含量和烟度的测量方法,色谱法、红外光谱法、化学发光法测量气体成分。

三、课程改革与特色

本门课程使用了多媒体教学,开设实验课。

通过理论与实验教学,培养学生掌握和运用汽车发动机测试的基本理论与基本技能。