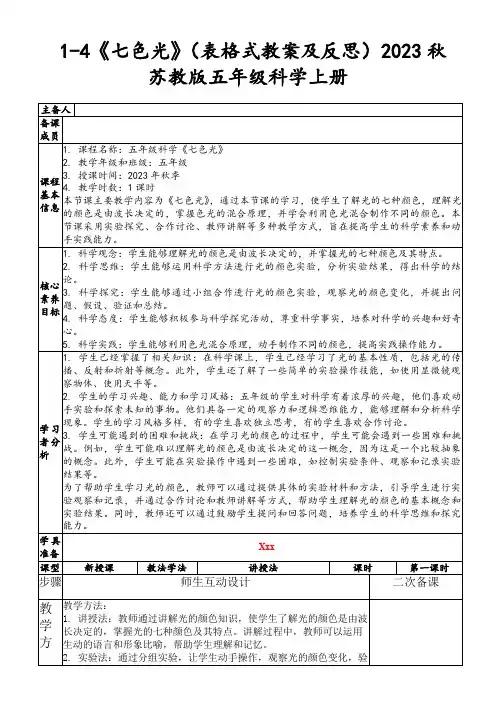

苏教版科学五上七色光word教学设计

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

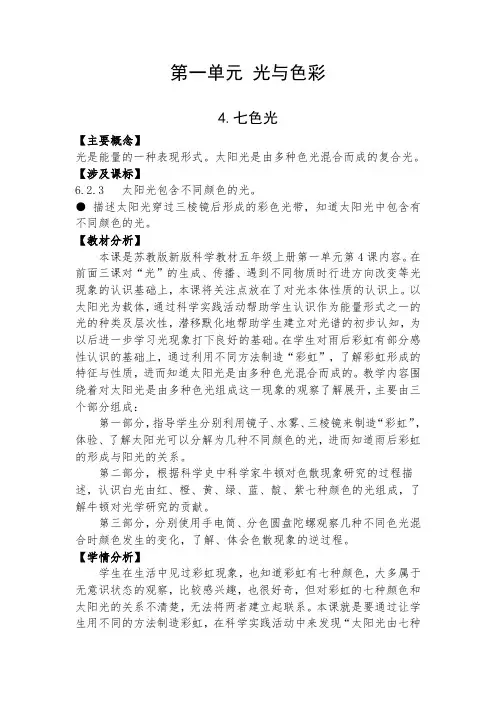

第一单元光与色彩4.七色光【主要概念】光是能量的一种表现形式。

太阳光是由多种色光混合而成的复合光。

【涉及课标】6.2.3 太阳光包含不同颜色的光。

●描述太阳光穿过三棱镜后形成的彩色光带,知道太阳光中包含有不同颜色的光。

【教材分析】本课是苏教版新版科学教材五年级上册第一单元第4课内容。

在前面三课对“光”的生成、传播、遇到不同物质时行进方向改变等光现象的认识基础上,本课将关注点放在了对光本体性质的认识上。

以太阳光为载体,通过科学实践活动帮助学生认识作为能量形式之一的光的种类及层次性,潜移默化地帮助学生建立对光谱的初步认知,为以后进一步学习光现象打下良好的基础。

在学生对雨后彩虹有部分感性认识的基础上,通过利用不同方法制造“彩虹”,了解彩虹形成的特征与性质,进而知道太阳光是由多种色光混合而成的。

教学内容围绕着对太阳光是由多种色光组成这一现象的观察了解展开,主要由三个部分组成:第一部分,指导学生分别利用镜子、水雾、三棱镜来制造“彩虹”,体验、了解太阳光可以分解为几种不同颜色的光,进而知道雨后彩虹的形成与阳光的关系。

第二部分,根据科学史中科学家牛顿对色散现象研究的过程描述,认识白光由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光组成,了解牛顿对光学研究的贡献。

第三部分,分别使用手电筒、分色圆盘陀螺观察几种不同色光混合时颜色发生的变化,了解、体会色散现象的逆过程。

【学情分析】学生在生活中见过彩虹现象,也知道彩虹有七种颜色,大多属于无意识状态的观察,比较感兴趣,也很好奇,但对彩虹的七种颜色和太阳光的关系不清楚,无法将两者建立起联系。

本课就是要通过让学生用不同的方法制造彩虹,在科学实践活动中来发现“太阳光由七种颜色混合而成”这一奥秘。

同时再通过将不同的色光混合成白光的活动从反面进一步验证之前的结论。

无论是制造彩虹实践活动还是色光的混合实验,对于学生来说都有一定的挑战,需要教师一定的指导,在实验和操作前后,要引导学生对活动进行思考,发展其思维能力。

小学科学4七色光(教案)苏教版科学五年级上册七色光(教案)一、教学目标:1. 了解光是一种能量转换形式,能够解释光在介质中传播的现象;2. 了解光的颜色是由不同波长的光组成的,能够给出七色光的基本组成;3. 掌握通过光的折射、分解、合成等现象来观察和实验。

二、教学重难点:1. 掌握光的性质和传播规律;2. 了解七色光的组成和原理。

三、教学准备:1. 演示用光源;2. 七彩的反射条;3. 白纸或白布;4. 水槽;5. 透明物体。

四、教学过程:1. 导入(通过问题引出课题)T:同学们,你们知道光是什么吗?它有什么特点呢?S1:光是一种能量。

S2:光能照亮东西。

T:非常好!光是一种能量,而且它可以照亮物体。

那么,我们来通过一个小实验,看看光是如何传播的。

2. 实验一:光的传播步骤:(1) 一个同学站在教室篮球场的一头,拿着一个手电筒照向另一头,请另一个同学告诉你看到了什么。

(2) 请同学们讨论,光是怎么从手电筒传播到另一头的?引导:通过实验我们可以看到光可以在介质中传播,它是从光源发出的,然后在介质中传播,最后到达我们的眼睛。

3. 实验二:光的分解(1) 取一个白纸或白布,用彩虹色的反射条在阳光下晃动,请同学们观察。

(2) 请同学们回答,你们看到了什么?引导:通过实验我们可以看到,阳光经过反射条的折射和分解,形成了七种不同颜色的光。

这就是我们所说的七色光。

4. 实验三:光的合成(1) 在水槽中装满水,然后放入一个白纸或白布。

(2) 请同学们分别使用红、黄、蓝的透明物体对白纸照射,请观察结果。

引导:通过实验我们可以看到,当红、黄、蓝三种光同时照射到白纸上时,白纸会显现出白光。

这是因为三种不同颜色的光合成在一起,形成了白光。

5. 总结通过上面的实验,我们了解到了光的特点和性质。

光不仅可以照亮物体,还可以在介质中传播。

同时,我们还探讨了光的分解和合成现象,通过观察不同颜色的光,我们体会到了七色光的奇妙之处。

苏教版小学科学五年级上册《七色光》教案一、教材分析:本节课是苏教版小学科学五年级上册第1单元光与色彩的第4课时,题目为《七色光》。

本课主要通过讲解彩虹现象,引导学生了解太阳光由多种颜色的光组成。

通过直观的示范和实验,学生能够理解光的分光现象和七种基本颜色。

二、教学目标:1. 知识目标:了解太阳光由七种颜色的光组成;了解彩虹现象的形成原理。

2. 能力目标:观察、描述和解释彩虹现象;运用不同的方法制造彩虹。

3. 情感目标:培养学生对自然现象的好奇心和探索精神。

三、教学重点和教学难点:重点:利用彩虹现象解释说明太阳光由多种颜色的光组成。

难点:使用不同的方法制造“彩虹”。

四、学情分析:学生已经学过光与色彩的基本知识,对颜色和光的分光现象有一定的了解。

他们对彩虹现象可能有一些经验和观察,但对其形成原理可能不太清楚。

学生喜欢直观的实验和示范,能够积极参与课堂活动。

五、教学过程:第一环节:导入新知教师:同学们,今天我们要学习的是第四课时《七色光》。

请先回忆一下,彩虹是由什么颜色组成的?学生:红橙黄绿蓝靛紫。

教师:很好!那么,太阳光是什么颜色的呢?学生:白色。

教师:实际上,太阳光是由七种颜色的光组成的。

让我们通过一个实验来看一下。

请看屏幕上的实验。

第二环节:实验演示教师:现在,我将太阳光照射到这个分光棱镜上,请大家仔细观察。

学生:(观察实验现象)教师:你们看到了什么?学生:有七种颜色的光。

教师:非常好!这七种颜色的光分别是红橙黄绿蓝靛紫。

这是因为太阳光经过分光棱镜的折射,被分成了七种不同颜色的光。

每种颜色的光都有不同的波长。

第三环节:彩虹的形成原理教师:那么,你们知道彩虹是如何形成的吗?学生:不知道。

教师:没关系,我来给你们解释一下。

首先,太阳光照射到雨滴上,然后通过折射、反射和折射再反射等过程,最终形成了彩虹。

这是一个非常神奇的自然现象!你们有没有在下雨后看到过彩虹呢?学生:有!教师:那太棒了!下次下雨后,你们可以留意一下,看看彩虹是怎么形成的。

《七色光》教学设计教材分析:《七色光》苏教版五年级科学上册第二单元第四课,本课教学内容有两个部分:第一、认识光是由七种单色光组成的;第二、做滤光实验,使学生对光有更深的认识。

学习目标:1、知道日光是由七种单色光合成的。

2、会做日光的色散与色光的合成实验。

3、能够对具体的滤光现象做出合理的解释。

学习重难点:认识日光是由七种单色光构成的。

教具准备:多媒体课件和手电筒、小镜子、三棱镜等。

教学课时:1课时教学过程:一、导入新课谈话:复习《研究透镜》的主要内容,导入新课,板书课题《七色光》。

二、展示学习目标1、知道日光是由七种单色光合成的。

2、会做日光的色散与色光的合成实验。

3、能够对具体的滤光现象做出合理的解释。

难点:认识日光是由七种单色光构成的。

三、自主学习1、你见过彩虹吗?关于彩虹,你有哪些感兴趣的问题?2、彩虹有几种颜色?七种颜色是怎么排列的?3、是谁最早发现太阳光是由七种颜色构成的?为什么牛顿的伟大发现遭到了强烈的反对?人们后来是怎样被说服的?四、合作探究1、做演示实验:用小镜子和手电筒制造彩虹。

2、用手电筒和三棱镜制造彩虹。

3、介绍背对太阳喷水制造彩虹的方法。

4、在圆盘上涂上红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色,快速旋转圆盘,你观察到什么现象?怎样解释这种现象?五、汇报交流1、汇报交流:如何做的,看到的现象和得到的实验结论分别是什么?2、小组间交流。

六、巩固练习---利用课件进行(一)填空题1.在晴朗无风的日子里,背对___,用喷雾器朝空中喷水,可以在水雾中看见__。

2. 牛顿在暗室中让阳光透过___折射到墙上,结果太阳光被分解成七种颜色。

3. 七色光是指__、__、__、__、__、__、__这七种颜色。

4. 通过红色滤光片,看到的白色衣服是___色。

5. 大部分的彩色光都来源于___。

(二)判断题1.首先提出白光是由七种颜色的光组成的是英国科学家牛顿。

()2.我们看见“蓝蓝的天上白云飘”,是因为阳光背蓝色的云彩过滤后形成的。

4 七色光(教案)苏教版科学五年级上册一、教学目标:1. 了解七种颜色光的由来和基本特性。

2. 了解通过混合三原色可以得到白光,通过混合三次色可以得到黑色。

3. 学习如何使用色轮。

二、教学过程:1. 图片展示引入老师让学生看一张展示了七种不同颜色的彩虹图片。

然后问:“你们知道为什么会出现彩虹吗?”提示学生思考。

接着老师可以讲一个简单的科普知识,介绍彩虹的成因。

通过讲解水滴和阳光的散射等现象,引导学生通过观察和思考,进一步理解光线的基本特性。

2. 七色光的由来打开幻灯片,在黑板上绘制一个红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的色带。

让学生进行观察和组织,引导学生思考:这些颜色从哪里来的?学生如果还有不懂的地方,老师可以启发他们思考彩虹中的七种颜色来自于哪里。

3. 三原色和三次色通过PPT或实物展示,让学生观察红、绿、蓝三种颜色的光亮度分别为255、0、0,0、255、0,0、0、255。

然后,组织学生讨论三种颜色的混合效果。

引导学生发现,在光的颜色中,混合红、绿、蓝三种颜色可以得到白光。

学生可以进行实验,用小学生常用的三种颜色的油彩混合试验,加深了解光色的基本知识。

接下来,让学生再亲自进行实验,混合红、蓝、黄三种颜色的油彩,观察混合的效果,并进行讨论。

引导学生发现,混合红、蓝、黄三种颜色,可以得到黑色。

4. 了解色轮颜色可以随意混合成任何颜色 - 当然,只要我们知道如何混合。

老师可以在课堂上为学生展示家里或实验室中的色轮,并讲解优秀的艺术品和装饰品应该如何搭配颜色。

5. 拓展练习老师可以针对颜色理论的基础知识,设计练习内容。

老师可以通过编写绘画作品,根据所学习到的知识,让学生深入的理解基础知识。

三、教学思考:1. 让学生在课堂上更多地参与探讨,发现和解决问题。

2. 引导学生培养对自然科学基础知识的兴趣,让他们更好地理解其实用价值。

3. 让学生学会如何在课外生活中应用所学知识,如何运用色轮,混合颜色来形成美丽的画面。

小学科学4七色光(教案)学年科学五年级上册苏教版七色光引言:在我们日常生活中,光线是不可或缺的。

我们从太阳上获得光线,也可以通过电灯获得人工光线。

光线可以分为不同的颜色,其中七种颜色的光线是非常特殊的,称为七色光。

本节课将介绍有关七色光的知识和实验,让学生更好地理解光的性质和原理。

目标:1. 了解七色光的组成和特点;2. 学会用凸透镜分解光;3. 通过实验观察、探究七色光的现象。

重点:1. 七色光的组成和特点;2. 凸透镜分解光的原理。

难点:1. 通过实验观察、探究七色光的现象。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回忆阳光的颜色,让学生感知光的重要性和多样性。

2. 引导学生思考,为什么太阳光是白色的,但我们可以看到七种不同的颜色。

二、新知讲解(15分钟)1. 通过PPT或者黑板,向学生介绍光的基本性质和七色光的组成。

解释彩虹的成因,引导学生思考为何会出现七种颜色。

2. 介绍凸透镜的原理和用途,引导学生思考如果用凸透镜可以将光分解成七种颜色吗?三、实验操作(30分钟)1. 准备实验材料:一束强光、一个凸透镜、一张白纸和一块黑色卡纸。

2. 分组进行实验:每个小组负责一组实验材料。

3. 实验步骤:a) 将凸透镜放在白纸上,调整角度,让阳光透过凸透镜落在纸上。

b) 用黑色卡纸挡住其中一部分光线,观察被挡住的光线的颜色。

c) 调整凸透镜的角度,观察不同角度的光线颜色变化。

4. 引导学生观察实验现象,探究为什么凸透镜可以将光分解成七种颜色。

5. 提醒学生注意实验安全,做好实验记录和总结。

四、讨论与总结(15分钟)1. 让学生回答实验过程中的问题:通过凸透镜观察到了哪些颜色的光?为什么会有这样的现象?2. 引导学生总结凸透镜分解光的原理:凸透镜对光的折射作用导致光线的不同颜色被分离出来。

3. 提问学生彩虹的形成和实验中观察到的七色光有什么关系?让学生思考和回答。

五、拓展延伸(10分钟)1. 制作彩虹图案:让学生用彩纸和胶水制作彩虹图案,可以加深对七色光的理解和记忆。

《七色光》教案教材分析:本课是苏教版五年级上册第二单元第四课七色光,探究日光的色散现象(包括分解阳光和混合色光)。

探究日光的色散现象,先由学生联想日常生活中看到的彩虹颜色和成因,引导学生制造彩虹光影——分解色光,再通过水棱镜的实验——混合色光,分析其中的光学原理。

课堂上可以让学生观察并思考“颜色的排列顺序、色块的大小是否会影响看到的效果”诸如此类的问题,以求观察与研究的结合。

教学目标:1、引导学生通过制作水棱镜,并利用水棱镜对光的分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的观察研究,鼓励学生积极地、有创造性地思考,并提出自己的想法和建议。

2、通过组织、指导学生制作水棱镜和牛顿盘并观察光的分解和合成现象,使学生了解有关光的初步知识和人工制造彩虹的方法。

3、通过牛顿盘对光的混合实验,使学生对七种色光混合形成白光产生新的探究问题,激发学生课余时间对科学探究的兴趣、爱好、乐趣。

过程与方法:1学会做制造彩虹的实验及七色光合成白光的实验;2能够对所观察的现象作出合理的解释。

知识与技能1知道光是有颜色的,了解阳光的色散现象;2知道太阳光是复色光,可以分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。

4.知道七种颜色的光可以合成白色,情感、态度与价值观知道彩虹的形成过程,自然界需要我们一起去探究。

教学过程设计一、导入1.谈话:同学们,你们看见过彩虹吗?(出示彩虹的图片)2.提问:关于彩虹,你们有什么问题?3.学生提出自己的问题。

教学准备透明玻璃一块、镜子两面、水棱镜套材料一套、牛顿盘套材一套、手电筒(光源)、16K白纸、水盆(装水)一个等。

教学过程一、导入1.谈话:同学们,你们看见过彩虹吗?(出示彩虹的图片)2.提问:关于彩虹,你们有什么问题?3.学生提出自己的问题。

4.将平面镜迎着电筒光放在浅水盆里,固定牢固,然后将白色卡纸斜放在镜前方,调整水盆、镜子和卡纸的位置,直到卡纸上出现彩虹。

5.将三棱镜的一个面对着电筒光,让光线射入,然后调整角度,在另一面的墙上也会出现彩虹。

【小学科学】2019最新苏教小学科学五上《24七色光》word教案(3)七色光一、教学目标:1.知道日光是由七种色光合成的。

2.会做日光的色散与色光的合成实验。

3.能做不同颜色的单色光的混合实验。

4.感受到光学世界的无穷奥妙。

二、教学重点与难点重点:认识日光是由七种单色光构成。

难点:能用自己的语言解释彩虹的形成。

三、教具准备:泡泡液、镜子、水槽、手电筒、喷水壶、水杯、温开水、三棱镜、电池、马达、色盘、空白圆片纸若干学具准备:水彩笔、胶棒四、教学过程:(一)导入新课猜谜:天上一座桥,没人走没车跑,太阳一出来,它就不见了。

课件出示彩虹。

(二)交流生活中的彩虹1.提问:彩虹漂亮吗?关于彩虹,你们有什么问题吗?学生的问题可能有:△彩虹是由哪几种颜色组成的?△彩虹是怎样形成的?△太阳一出来,彩虹为什么就消失了呢?△在什么情况下能形成彩虹呢?△彩虹一般是在什么季节出现的?2.教师小结:在这些问题中,哪一个是最有价值的.值得我们去研究的问题?看来,大家最关心的还是“彩虹是怎样形成的?”这个问题,今天我们就从我们的身边开始来探究彩虹的秘密吧!其实,在我们的生活中,经常能看到像彩虹一样的颜色,想想看,在什么情况下哪些物体能产生呢?3.学生回忆:学生讨论回答,教师课件出示:喷水池上.瀑布前.浇花的水龙头上.建筑工地上的喷水管.洒水车洒水时.太阳照射到某些玻璃上时.浮在水面的油花表面.VCD 光碟表面.飞在空中的肥皂泡……4.让学生吹泡泡5.提问:那我们生活中的这些事物是依靠“谁”才形成“彩虹”的呢?(太阳光)彩虹的形成可能与什么因素有关?6.小结:哦,原来太阳光还能借助于某些物体变颜色呢!7.提问:阳光能变出几种颜色来?(七种)板书课题:4.七色光8.提问:是哪七种?(学生可能会回答:赤.橙.黄.绿.青.蓝.紫)9.提问:是这样七种吗?耳听为虚,眼见为实,最好——让我们亲自来看一看“彩虹”。

10.讲述:要看“彩虹”,必须要有“彩虹”。

七色光-苏教2001版五年级科学上册教案本文档是针对苏教版2001年五年级科学上册第五单元《光与影》中的“七色光”知识点进行教学设计的教案。

本节课主要介绍光谱中的七种颜色,以及光的折射、反射等基本概念和现象。

一、教学目标1.了解光谱中的七种颜色以及它们的特点;2.理解光的折射、反射等基本概念和现象;3.能够通过实验观察、发现和分析光的性质和现象;4.培养学生的观察、实验和创造性思维能力。

二、教学重难点1.教学重点:了解光谱中的七种颜色以及它们的特点;2.教学难点:理解光的折射、反射等基本概念和现象。

三、教学内容与教学步骤1. 教学内容:1.光的性质2.光的反射、折射3.光的颜色和光谱中的七种颜色2. 教学步骤:(1)导入新知识1.师生对话:老师用常见物品(透明玻璃、不透明玻璃、镜子等)引出学生对光的性质的认知,并使学生尝试准确描述当它纵向穿过空气到达物体表面时,光的一些表现。

(5分钟)2.老师播放有关光谱的视频,引导学生进入下一步课堂学习。

(5分钟)(2)学习新知识1.学生领取实验物品,老师带领学生绘制水的简图,并协助学生按照图纸进行简单的实验,观察水的反射和折射现象。

(10分钟)2.师生对话:学生描述他们的实验结果,老师帮助他们总结实验结果,概括出水的反射、折射规律,形成概念。

(5分钟)3.学生阅读课本知识,介绍光的颜色和光谱。

(15分钟)4.组织学生进行实验,通过分光镜进行拆分光谱,观察光谱中的七种颜色,并尝试描述每一种颜色的特点。

(20分钟)(3)巩固新知识1.学生展示他们的实验结果,并进行讨论。

(15分钟)2.学生自主进行相关习题的练习,让学生通过练习检测自己的掌握情况。

(10分钟)(4)作业布置1.老师规定作业要求,让学生完善自己的笔记,如有模型制作则可以加分。

学生将答案传到班级群里。

(5分钟)四、教学反思本节课主要介绍了光的折射、反射等基本概念和现象,通过实验和观察让学生探究光的性质和特点。