生活垃圾卫生填埋场设计说明书

- 格式:doc

- 大小:766.00 KB

- 文档页数:29

H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y课程设计说明书(论文)课程名称:固体废物处理与资源化设计题目:垃圾填埋场工艺设计院系:市政环境工程学院班级:学号:设计者:指导教师:设计时间:哈尔滨工业大学大学课程设计任务书姓名:院(系):市政环境工程学院专业:环境工程班号:任务起至日期:2013年6月17日至2012年6月21日课程设计题目:生活垃圾卫生填埋场工艺设计已知技术参数和设计要求:1.城市自然状况:城市位置: 华东地区厂址选择自然条件:丘陵2.城市人口:目前人数(万人):105人口增长情况(‰):5.03.城市垃圾量预测目前垃圾量(kg/人.d): 1.2垃圾增长速率(‰): 3.3处理年限(年): 25工作量:1.垃圾填埋方式及处置厂厂址的选择2.填埋厂工艺流程设计3.填埋场设计计算(垃圾量,填埋区场地)4.填埋场方法设计(填埋操作方法、渗滤液及气体控制系统)工作计划安排:1.查阅和搜集资料2.进行设计计算3.设计方案比较4.绘制垃圾填埋场平面图5.绘制预处理工艺图6.完成设计说明书7.检查并提交成果同组设计者及分工:无指导教师签字___________________年月日教研室主任意见:教研室主任签字___________________年月日*注:此任务书由课程设计指导教师填写无锡市生活垃圾卫生填埋场设计前言卫生填埋是垃圾最终处理的较为有效的方法,也是垃圾处理的最终程序。

它是由传统废物堆放和填埋技术发展起来的一种城市固体废物的处置技术。

其具有适用性强、操作简单、运行费用低等优点。

无论采用何种方式、流程处理垃圾,最终都要采用填埋作为处理手段。

所以,垃圾填埋是垃圾处理流程中必不可少的最终的一个环节。

通过这次课程设计,我们应熟悉和了解垃圾填埋场工程设计的一般原则、步骤和方法。

要学会根据某地区总体规划、气候地形、人口数量的基础资料,进行垃圾填埋场的选址、场区总图布置、垃圾填埋方式、垃圾渗滤液及其产生的气体进行收集处理,对最后的场区利用进行规划。

垃圾填埋场设计说明书垃圾填埋场设计说明书1:引言1.1 目的和背景本文档旨在提供垃圾填埋场设计的详细说明,以满足环境保护和垃圾处理的需求。

1.2 术语和缩略语在本文档中,以下术语和缩略语适用:- 垃圾:指待处理或处理过程中产生的废弃物。

- 垃圾填埋场:指用于垃圾填埋和处理的特定地区。

- 固体废弃物管理:指对垃圾的收集、运输、处理和处置等过程的组织和管理。

- 监测:指对垃圾填埋场进行定期检查和评估,以确保环境和公共健康的保护。

2:规划与布局2.1 选址- 所选址应远离居民区和环境敏感区,以减少对周围环境的影响。

2.2 地形和地质条件- 详细描述所选址的地形和地质条件,包括土壤类型、地下水位和地下水流情况等。

2.3 大小和容量- 根据垃圾处理需求和预测数据,确定填埋场的总面积和容量。

2.4 垃圾分类和处理区域划分- 将填埋场划分为不同的区域,用于垃圾分类和不同处理方法的实施。

3:工程设计3.1 垃圾填埋方法- 详细描述填埋方式,包括开挖、覆盖、压实等步骤。

3.2 排水系统设计- 设计适当的排水系统,以防止雨水渗入填埋区域,并收集和处理排水。

3.3 气体收集与处理系统设计- 设计气体收集系统,以收集并处理填埋产生的有害气体。

3.4 环境保护设施设计- 包括垃圾填埋场围护墙、垃圾污水处理设备和垃圾渗沥液收集系统等。

4:监测和评估4.1 环境监测- 设计环境监测程序,对填埋场周围的土壤、地下水和空气质量进行定期检测。

4.2 填埋场运营评估- 设计填埋场运营评估程序,对填埋场的运营情况进行定期评估和审核。

5:废物处理计划5.1 废物收集与运输- 设计清理和收集垃圾以及运输到填埋场的系统和程序。

5.2 垃圾分类和处理- 设计分类和处理垃圾的系统和流程,包括可回收物、有害垃圾和可降解垃圾的处理方法。

5.3 垃圾填埋场维护- 设计填埋场维护程序,包括垃圾覆盖、压实和维护设施等方面的工作。

6:风险评估和管理6.1 灾害风险评估- 评估可能发生的自然灾害对填埋场的影响,包括地震、洪水等。

生活垃圾卫生填埋场设计

一、填埋场位置选择

1、填埋场位置选择应考虑距离生活垃圾污染源的距离,减少生活垃

圾对环境空气污染和水体污染的程度,防止对居民健康的危害。

2、填埋场位置应尽量选择在水体和河流边上,以减少对水体的污染。

3、填埋场位置可以考虑在地形陡峭的地方,例如丘陵、山谷、山丘等,以防止生活垃圾对环境的污染。

二、填埋场工程设计

1、填埋场工程设计应考虑操作环境的安全,以防止安全事故的发生。

2、填埋场工程设计应注意设计分层抗腐蚀技术,以防止生活垃圾的

腐蚀对环境的污染。

3、填埋场工程设计应考虑排水设施的设计,以防止环境对污水的污染。

4、填埋场工程设计应考虑缓冲区的设置,以防止生活垃圾对环境的

污染。

5、填埋场工程设计应考虑环境保护改造,以防止生活垃圾对环境的

影响。

三、填埋场运行管理

1、填埋场运行管理应根据当地的生活垃圾类型、数量和性质,制定

合理的运行管理办法。

2、填埋场运行管理应充分考虑各项技术指标的综合性,确保生活垃圾填埋不致于环境污染。

呼伦贝尔扎兰屯市垃圾填埋场设计说明书学校:北京工商大学学院及院系:食品学院环境系目录1.绪论1.1生活垃圾1.1.1生活垃圾定义1.1.2生活垃圾的危害1.2生活垃圾的处理与处置方法1.2.1焚烧1.2.2堆肥1.2.3卫生填埋1.3卫生填埋场概述2.工程概述2.1项目背景2.2项目设计原始资料3填埋场的选址3.1选址的考虑因素3.1.1运输距离3.1.2场址限制条件3.1.3土地面积3.1.4出入场地道路3.1.5地形、地貌及土壤条件3.1.6气候条件3.1.7地表水水文3.1.8地质和水文地质条件3.1.9地方公众3.2 选址的程序3.3地址的选定及其所需容积(未完,根据实际情况)4.填埋场的地基与防渗4.1填埋区基底工程4.2填埋场的防渗系统4.3防渗材料4.4防渗系统构造4.5场地防渗系统方案的选定5.渗滤液的产生与收集处理5.1垃圾渗滤液的概况及来源5.2垃圾渗滤液的水质特征5.3渗滤液收集系统5.3.1渗滤液收集系统的作用5.3.2收集系统的构造5.4渗滤液的计算5.4.1渗滤液的产生量的计算6.填埋气体的产生与收集6.1填埋气的组成6.2填埋气体产生量的预测6.3填埋场的气体收集系统7.终场覆盖7.1填埋场的封场系统设计7.2填埋场封场后的土地回用正文:1.绪论1.1生活垃圾概述1.1.1生活垃圾定义生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。

生活垃圾一般可分为四大类:可回收垃圾、厨房垃圾、有害垃圾和其它垃圾。

城市生活垃圾亦称城市固体废物,是由城市居民家庭、城市商业、餐饮业、旅馆业、旅游业、服务业,以及市政环卫系统、城市交通运输、文教机关团体、行政事业、工矿企业等单位所排出的固体废物。

其主要组成为:厨余物、废纸屑、废塑料、废橡胶制品、废编织物、废金属、玻璃陶瓷碎片、庭院废物、废旧家用电器、废旧家具器皿、废旧办公用品、废日杂用品、废建筑材料、给水排水污泥等。

环境工程专业生产实习工程设计生活垃圾填埋场设计说明书姓名:**麻太刚王屿姜浩指导教师:董军、迟子芳2014 年8 月目录生活垃圾填埋场设计说明书 (1)一.工程概况 (1)1.1项目背景 (1)1.1.1城市地理位置及自然条件概况 (1)1.1.2社会经济现状 (1)1.1.3城市发展基本情况 (3)1.1.4环境卫生现状 (3)1.2工程设计主要内容 (4)1.3方案设计依据和原则 (4)1.3.1采用主要规范及标准 (4)1.3.2方案设计原则 (5)1.4设计特点 (6)1.4.1总平面布置特点 (6)1.4.2污染控制技术特点 (6)1.4.3雨污分流及渗滤液处理技术 (6)1.4.4卫生填埋工艺 (7)1.4.5环境污染控制措施 (7)二.厂址选择与确定 (7)2.1 厂址选择要求 (8)2.2 厂址选择与确定 (9)三.工艺设计 (9)3.1 建设规模以及服务年限 (9)3.2 覆盖土来源 (10)3.3 填埋方案 (10)四.主体工程设计 (12)4.1 场底处理及边坡平整 (12)4.1.1 场地平整 (12)4.1.2 边坡平整 (12)4.2 防渗 (12)4.3.渗滤液收排系统 (13)4.3.1渗滤液收排系统的作用 (13)4.3.2渗滤液收排系统的结构 (14)4.3.3渗滤液收排系统的类型选择 (14)4.4 场外排水系统 (15)4.5 场外排水系统 (16)4.6 垃圾渗滤液处理 (16)五.辅助设施设计 (16)5.1 调节池 (16)5.2 截污坝 (17)5.3 垃圾拦挡坝 (17)5.4污水处理站和渗滤液处理站 (17)5.4.1 污水处理站 (17)5.4.2 渗滤液处理站 (17)5.5 垃圾填埋场气体处理 (18)5.6 覆土备料场地 (21)5.7地磅站布置 (21)5.8 道路设计 (21)六.封场技术方案 (21)七.环境污染监测 (23)八.绿化 (23)华东某地区生活垃圾卫生填埋场设计说明书一.工程概况1.1项目背景1.1.1城市地理位置及自然条件概况某市为华东地区一中小城市,全市总面积1332.54 km2,其中陆地面积占86%,水域面积占14%。

垃圾填埋场设计说明书垃圾填埋场是处理城市生活垃圾不可缺少的设施,如何设计一个高效、环保、安全的垃圾填埋场是各地政府和环保部门的关注点。

本文将从垃圾填埋场的选址、布局、设施、管理等方面,详细阐述垃圾填埋场的设计要点。

一、选址垃圾填埋场的选址应遵循以下原则:1、远离居民区:垃圾填埋场产生废气、臭味和噪音,会对周围居民的生活和健康造成影响,因此应选址远离居民区。

2、避免地质灾害区:垃圾填埋场需要占用大面积的土地,而地质灾害区往往地势起伏,地质条件较差,容易发生地质灾害,因此应避免在地质灾害区建设垃圾填埋场。

3、便捷的交通环境:垃圾填埋场需要大量的垃圾车运输,应选址在交通便捷、交通网络完善的地区,以便保证垃圾运输的畅通。

二、布局垃圾填埋场的布局应遵循以下原则:1、合理划分区域:垃圾填埋场应根据不同的功能需求划分不同的区域,如垃圾填埋区、控制区、生产区等,同时还应考虑到安全、环保和卫生等因素,为每个区域划分相应的安全距离。

2、保持通风良好:垃圾填埋场的通风非常重要,不仅可以排出产生的臭气和有害气体,还可以保证填埋材料的干燥和稳定,因此应尽可能设计通风系统,保持填埋场的通风良好。

3、规划垃圾焚烧炉:在一些大型垃圾填埋场中,还需要建设垃圾焚烧炉,以便对固体废物进行处理,提高填埋效率和环保效益。

三、设施垃圾填埋场的设施包括主要设施和辅助设施两部分。

1、主要设施(1)填埋场:填埋场是垃圾填埋场的核心设施,是将城市生活垃圾填埋至地下的设施。

填埋场设计应当符合国家和行业标准,保证填埋场的安全、环保和卫生性。

(2)雨水排放管道:垃圾填埋场会在雨季增加水量,在排水方面应设置雨水集水井,将雨水与垃圾的渗滤液分开处理,避免二者混合污染环境。

2、辅助设施(1)检测设施:检测设施是监督填埋场运行和管理的重要手段,包括压力计、气象观测站、水质监测站等。

(2)清洗设施:清洗设施包括车辆清洗设施和油污处理设施,以保证车辆进场前后的清洁和油污的处理。

目录设计说明书1、绪论1.1生活垃圾1.2生活垃圾处理与处置方法1.3卫生填埋场概述2、工程概况2.1项目背景2.2项目设计原始资料2.3项目设计要求设计计算书3、填埋场的选址3.1选址的考虑因素3.2选址的程序3.3地址的选定与所需的容积4.填埋场的地基与防渗4.1填埋区基底工程4.2填埋场的防渗系统4.3防渗材料4.4防渗系统的构造5. 渗滤液的产生及收集处理5.1垃圾渗滤液概念和来源5.2垃圾渗滤液的水质特征5.3渗滤液收集系统5.4渗滤液产生量的计算5.4.1渗滤液产生量的计算5.4.2渗滤液调节池设计6.填埋气体的产生与收集处理6.1填埋气的组成6.2填埋气体产生量的预测6.3填埋场气体的收集与导排6.3.1填埋场的导排方式及选择6.3.2填埋场气体收集系统的设计7.终场覆盖7.1填埋场封场系统设计7.2填埋场封场后的土地回用8.封场后续工作结语参考文献附图主要符号说明1、绪论1.1生活垃圾概述1.1.1生活垃圾的定义生活垃圾,是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。

生活垃圾一般可分为四大类:可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。

城市生活垃圾亦称城市固体废物,是由城市居民家庭、城市商业、餐饮业、旅馆业、旅游业、服务业,以及市政环卫系统、城市交通运输、文教机关团体、行政事业、工矿企业等单位所排出的固体废物。

其主要组成为:厨余物、废纸屑、废塑料、废橡胶制品、废编织物、废金属、玻璃陶瓷碎片、庭院废物、废旧家用电器、废旧家具器皿、废旧办公用品、废日杂用品、废建筑材料、给水排水污泥等。

1.1.1生活垃圾的危害固体废物,特别是有害固体废物,如处理、处置不当,其中的有害物质可以通过环境介质——大气、土壤、地表或地下水体进入生态系统形成污染,对人体产生危害,同时破坏生态环境,导致不可逆生态变化。

(1)对土壤环境的影响:固体废物不加利用,任意露天堆放,不但占用一定的土地,导致可利用土地资源减少,而且如填埋处理不当,不进行严密的场地工程处理和填埋后的科学管理,容易污染土壤环境。

垃圾填埋场设计说明书一、项目概述随着城市化进程的加速和居民生活水平的提高,城市生活垃圾的产生量日益增加。

为了实现对垃圾的科学处理和环境保护,本垃圾填埋场的设计旨在提供一个安全、环保、高效的垃圾处置场所。

本填埋场位于_____(具体地理位置),占地面积为_____平方米,设计使用年限为_____年,预计处理垃圾总量为_____吨。

二、选址分析1、地质条件选择地质稳定、地层渗透性低的区域,以减少垃圾渗滤液对地下水的污染风险。

避免地震断裂带、滑坡等地质灾害多发区。

2、地形地貌场地地形应有利于填埋作业和雨水排放,尽量选择地势较高、地形开阔的区域,便于填埋气体的收集和排放。

3、水文条件远离水源保护区、河流、湖泊等地表水体,确保垃圾填埋不会对周边水资源造成污染。

4、交通运输交通便利,便于垃圾运输车辆的进出,减少运输成本和对周边道路的影响。

三、填埋场总体布局1、填埋区填埋区分为若干个填埋单元,每个单元设置独立的防渗系统和渗滤液收集系统。

填埋作业采用分层压实的方式,每层垃圾厚度控制在_____米左右,压实密度达到_____千克/立方米以上。

2、渗滤液收集与处理区设置渗滤液收集管网和调节池,对渗滤液进行收集和初步处理。

处理工艺采用_____(具体处理工艺),处理后的水质达到_____(排放标准)后排放。

3、填埋气体收集与处理区安装填埋气体收集管道和火炬燃烧装置,对填埋气体进行收集和处理,防止气体无序排放造成的环境污染和安全隐患。

4、办公与生活服务区包括办公区、宿舍、食堂等设施,为工作人员提供必要的生活和工作条件。

四、防渗系统设计1、水平防渗采用高密度聚乙烯(HDPE)膜作为主要防渗材料,膜的厚度为_____毫米。

在膜下设置黏土保护层和地下水导排系统,膜上设置渗滤液导流层和保护层。

2、垂直防渗在填埋场周边设置垂直防渗帷幕,采用水泥搅拌桩、高压旋喷桩等技术,深度达到不透水层以下_____米,以阻止渗滤液的侧向渗透。

五、渗滤液收集与处理系统1、收集系统在填埋层底部铺设渗滤液收集管网,管网采用穿孔花管,管径为_____毫米,间距为_____米。

垃圾填埋场设计说明书一、项目概述随着城市化进程的加速和居民生活水平的提高,城市生活垃圾的产生量不断增加。

为了实现垃圾的无害化、减量化和资源化处理,建设一个科学合理的垃圾填埋场显得尤为重要。

本垃圾填埋场设计旨在满足城市生活垃圾处理的需求,同时最大程度减少对环境的影响。

二、选址分析(一)地理位置选址位于城市郊区,距离市区约_____公里,交通便利,便于垃圾运输。

周边居民较少,减少了对居民生活的影响。

(二)地形地貌场地地形较为平坦,有利于填埋作业和设施布置。

场地周边有一定的自然坡度,有利于雨水排放。

(三)地质条件经过地质勘察,场地地质稳定,不存在滑坡、泥石流等地质灾害隐患。

地下水位较低,减少了地下水污染的风险。

(四)水文条件附近无河流、湖泊等重要水体,且场地的土壤渗透性较低,能有效防止污水渗漏对周边水环境的影响。

(五)气象条件该地区主导风向为_____,填埋场设置在城市下风向,减少了异味对城市的影响。

三、填埋场规模与服务年限(一)垃圾产生量预测根据城市人口增长趋势、居民生活水平以及垃圾产生系数等因素,预测未来_____年内的垃圾产生量。

(二)填埋场规模根据垃圾产生量预测结果,确定填埋场的占地面积为_____平方米,总库容为_____立方米。

(三)服务年限本填埋场设计服务年限为_____年,能够满足城市在规划期内的垃圾处理需求。

四、填埋场布局与分区(一)填埋区划分将填埋场分为若干个填埋分区,按照填埋顺序依次使用,便于管理和控制填埋作业。

(二)作业道路布置设置专门的垃圾运输道路和填埋作业道路,保证车辆通行顺畅,提高作业效率。

(三)渗滤液收集与处理设施布置在填埋场底部设置渗滤液收集系统,将渗滤液收集到调节池,然后进行处理。

处理设施布置在填埋场附近,便于管道连接和运行管理。

(四)填埋气体收集与利用设施布置设置填埋气体收集系统,将气体收集后进行处理和利用。

利用设施布置在填埋场周边,减少气体输送距离。

五、填埋工艺(一)填埋作业流程垃圾运输车辆进入填埋场后,经过称重计量,在指定区域卸料。

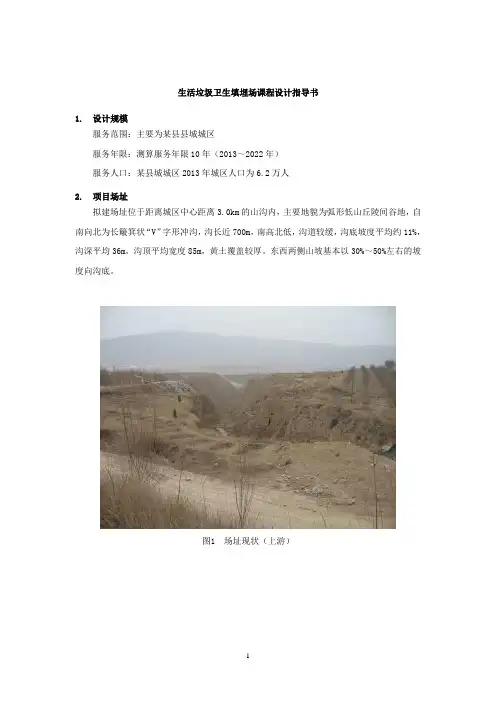

生活垃圾卫生填埋场课程设计指导书1.设计规模服务范围:主要为某县县城城区服务年限:测算服务年限10年(2013~2022年)服务人口:某县城城区2013年城区人口为6.2万人2.项目场址拟建场址位于距离城区中心距离3.0km的山沟内,主要地貌为弧形低山丘陵间谷地,自南向北为长簸箕状“V”字形冲沟,沟长近700m,南高北低,沟道较缓,沟底坡度平均约11%,沟深平均36m,沟顶平均宽度85m,黄土覆盖较厚。

东西两侧山坡基本以30%~50%左右的坡度向沟底。

图1 场址现状(上游)图2 场址现状(下游)3.处理标准填埋场库区底部和四壁衬里采取成熟、可靠的防渗处理措施,防渗构造层渗透系数小于1.0×10-9m/s,采用的防渗膜厚度不小于 1.5mm,防渗膜的性能不低于现行国家相关标准的要求,确保填埋垃圾所产生的渗沥液不污染周围地下水和地表水,实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化处理。

4.垃圾产生量计算某县2013年城区人口6.2万人,平均每天产生活垃圾77.3t,2022年城区人口将达到10.6万人,平均每天产生活垃圾122t,设计年限内平均98t/d,累计总量为35.7万t,压实后容积(容重按0.80t/m3计)45万m3。

表1 某县城(2013年-2022年)垃圾处理量预测5. 场址选择5.1填埋场最小库容计算根据《生活垃圾卫生填埋技术规范》(第6页)要求,填埋场使用年限宜10年以上;特殊情况下,不应低于8年。

覆土与垃圾压实之比为1:10。

根据表1的预测计算结果,10年的垃圾产生量(2013-2022年)为35.7万吨,填埋场服务期10年计算所需库容:(1)r V P D +=⋅=35.7(1+0.1)/0.8 =49万m 3式中:V -所需的场地体积(m 3); P -填埋垃圾总重量(t );D -压实后垃圾的密度(t ∕m 3),规范规定应大于0.6t/m 3,设计取0.8t/m 3;《生活垃圾卫生填埋场运行维护规程》(第10页)和《生活垃圾卫生填埋技术规范》(第18页)r -覆土与垃圾之比,1:10;根据计算,10年服务期所需最小库容为49万m 3。

垃圾填埋场设计说明书垃圾填埋场设计说明书设计单位:______________设计人员:______________项目负责人:______________编写时间:______________1.前言1.1 背景和目的1.2 本说明书的范围2.环境影响评价2.1 环境影响评价的目的和意义2.2 环境影响评价的方法和步骤2.3 环境影响评价报告的编写要求3.场地选址和规划3.1 场地选址原则和要求3.2 场地规划设计的考虑因素3.3 设计图纸和说明书4.工程建设4.1 工程建设的总体规划和目标4.2 垃圾填埋场的具体设计要求4.2.1 垃圾填埋场的类型和布局 4.2.2 人员设施和建筑物设计4.2.3 垃圾填埋设备和工艺选择4.2.4 外部设施和配套工程设计5.环境保护措施5.1 垃圾填埋场的环境保护目标和要求 5.2 土地利用和土地复垦设计5.3 水资源保护设计5.4 大气环境保护设计5.5 噪音和振动控制设计5.6 生态保护设计6.安全管理6.1 安全管理的原则和目标6.2 操作规程和安全措施6.3 灾害事故防治措施6.4 应急预案和应急演练7.运营和监测7.1 运营管理组织机构和人员分工 7.2 运营设备和工艺流程7.3 监测方案和监测结果分析7.4 运营报告和改进措施8.结束语附件:附件1.场地选址图纸附件2.垃圾填埋场设计图纸附件3.环境影响评价报告附件4.安全管理规程附件5.运营监测报告法律名词及注释:1.环境影响评价:对建设项目可能产生的环境影响进行评价,从而制定相应的环境保护措施。

2.土地复垦:对填埋场用地进行整治和恢复,使其重新回归农田或其他合理用途。

3.应急预案:在发生突发事件时,为保护生命安全和减少财产损失而制定的应急应对计划。

4.监测方案:对垃圾填埋场周边环境进行监测的计划和方法。

5.环境保护措施:在垃圾填埋场建设和运营过程中采取的各项措施,以减少对环境的不良影响。

生活垃圾卫生填埋场工程设计1工程概况管理区位于囫囵场区的最高处,且紧靠场外道路,占地约3000m2,包括综合楼、机修车间、变配电间、地磅、洗车台和停车场。

此外,场区总出入口分设生产车辆出入口和管理出入口,可有效实现对不同物流的平安管理2填埋场工程设计主要内容2.1库区基层构建库区现状为南北走向的沟谷,沟底长约300m。

场区地层结构较容易,岩土层力学性质较好,地基承载力可满意要求,无需举行地基处理。

库区最高标高为169m,最低标高为131m,库底设置导排主盲沟,平均坡度为10%;库底最低点位于垃圾挡坝前沿,以便收集的地下水汇合至该处后,通过重力流方式穿过垃圾挡坝导排至库外。

除主盲沟形成较大的排水坡度外,沿沟谷两侧依势构建不小于2%的排水坡度,确保地下水和渗沥液导排通畅。

铺设水平防渗层前对填埋库区场地举行清基平整,去除垂直深度10cm内的树根、瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、玻璃渣等有可能损伤人工防渗层材料的杂物。

库区边坡以适度开挖表层土为主,坡度控制在不大于1∶1.5,竖向每隔10~15m设置4m宽的锚固平台。

2.2垃圾挡坝为充分利用现状地形构建填埋库区,增强填埋库容,延伸服务年限,在山谷下游谷口处构建垃圾挡坝。

垃圾坝体采用加筋土石混合材料坝,轴线长度为199.57m,坝体最大建设高度32m,坝顶总宽度9m,路面宽度4m,两侧分设3m和2m的路肩,兼做锚固沟和排水沟。

修筑坝体的土石采用库区构建开挖的土石料,满意最大干密度为20kN/m2,压实度应不低于0.93。

垃圾坝体内、外坡坡度均为1∶1.5,靠库区侧自坝顶处以1∶3的填埋坡度堆高填埋。

外坡面采用草皮护坡。

2.3防渗系统防渗系统是生活垃圾卫生填埋场工程的核心部分,库区地质主要为粉砂岩、泥质粉砂岩、泥质砂岩,渗透系数大于自然防渗土质的要求,不环境卫生工程EnvironmentalSanitationEngineering环境卫生工程Vol.22No.5October2022第22卷第5期2022年10月•38•具备自然防渗条件,务必实行人工防渗的方式。

目录目录 (I)1概述 (1)1.1工程概况 (1)1.2 设计原则与范围 (1)1.3设计依据 (2)2基础资料 (4)2.1 城市概况 (4)2.1.1 地理位置 (4)2.1.2 B县概况及城市性质 (4)2.1.3 城市规模与城市人口 (4)2.1.4 交通、通信与公共设施 (4)2.2 自然条件 (5)2.2.1 地形地貌 (5)2.2.2 工程地质 (5)2.2.3 地层 (5)2.2.4 河流水系 (6)2.2.5 气候 (6)3垃圾量预测 (8)4场址概况 (10)4.1 填埋场类型 (10)4.2 填埋场选址条件 (10)4.2.1 场址禁设地区 (10)4.2.2 场址比选与场址确定 (11)5总图布置 (14)5.1 设计内容 (14)5.2 设计原则 (14)5.3 场区布置方案及特点 (14)5.4 竖向布置 (15)5.5 道路运输 (15)5.6 绿化工程 (16)6卫生填埋库区工程 (17)6.1 填埋库容及使用年限 (17)6.2 防渗工程 (18)6.2.1填埋场防渗方式的选择 (18)6.2.2防渗方案比选 (18)6.2.3防渗方案的确定 (21)6.2.4水平防渗材料的锚固 (23)6.3 渗沥液收集导排系统 (23)6.3.1渗沥液产生量计算 (23)6.3.2渗沥液收集系统 (24)6.4 填埋气体收集导排及利用 (25)6.4.1堆体气体收集系统 (25)6.4.2填埋气体的处理与综合利用 (26)6.5 防洪系统 (26)6.5.1 填埋场洪水计算 (26)6.5.2 排洪构筑物工程 (28)6.6 垃圾坝设计 (29)6.7 监测井 (30)6.8 填埋工艺 (30)6.8.1填埋总体工艺 (30)6.8.2垃圾填埋作业 (31)6.8.3对场底及靠近边坡作业要求 (32)6.9 填埋作业设备选择 (32)6.10 封场工程 (33)7 渗沥液处理工程 (35)7.1 处理工艺 (35)7.1.1工艺流程简图 (35)7.1.2工艺流程简述 (36)7.1.3主要单元预期处理效果一览表 (36)7.2 主要处理设备 (37)7.2.1调节池及预处理系统 (37)7.2.2一级反硝化硝化反应(A1/O1) (37)7.2.3二级反硝化(A2)反应 (39)7.2.4 MBR膜分离 (39)7.2.5 反渗透膜分离 (40)8环境保护与监测 (41)8.1 设计依据 (41)8.2 环境污染来源及污染物分析 (41)8.3 环境监测 (42)8.3.1大气监测 (42)8.3.2 地表水监测 (42)8.3.3渗漏扩散监测 (42)8.3.4噪声监测 (42)8.3.5 填埋堆体内气体产生监测 (43)8.3.6 蚊蝇监测 (43)8.3.7 环境监测设备与设施 (43)8.3.8 监测周期 (44)9工程效益分析 (45)9.1服务的有效性 (45)9.2环境与社会效益 (45)9.3 结论 (46)10附图 (47)11致谢 (48)12参考文献 (49)1 概述1.1工程概况名称:B县城市生活垃圾卫生填埋工程主管单位:B县城管综合执法办公室。

城市生活垃圾卫生填埋工程说明书

摘要

本文主要介绍城市生活垃圾卫生填埋工程。

城市生活垃圾是一类具有致病毒、致病菌、毒素等有害物质的生活垃圾,具有危害人体健康和影响环境污染的潜力。

卫生填埋是目前最安全、最经济的垃圾处理方法,通过地质工程技术,将城市生活垃圾安全填埋在低渗、封闭、防腐蚀的地下遗留体系中,分离分类、并将有害物质封闭在深层,以达到抑制有害物质渗漏和地下水污染的目的。

一、基本介绍

1、地下建设:研究并确定适宜的遗留体系结构,以保障地下环境的安全。

2、垃圾熔馁无害化处理:对城市生活垃圾进行熔馁无害化处理,减少垃圾剩余物对地下环境的危害。

3、垃圾深层填埋:将熔馁无害化后的垃圾安全填埋在低渗、封闭、防腐蚀的地下遗留体系中,分离分类、并将有害物质封闭在深层,以达到抑制有害物质渗漏和地下水污染的目的。

城区生活垃圾填埋场规划说明

城区生活垃圾填埋场规划说明

一、我市城区生活垃圾填埋处理场的基本概况我市原有的望天云生活垃圾填埋场于1997年兴建1998年10月投入使用该垃圾填埋场占地面积35万平方米总库容52.5万立方米。

随着我市经济社会的发展城区居民常住人口已超12万人日产垃圾达到317.00立方米年产垃圾达到115711立方米。

我市现有的望天云生活垃圾填埋场严重超负荷运作目前该垃圾填埋场已经填满为了解决我市生活垃圾处理困境我局根据上级领导的指示精神会同有关的相关部门进行垃圾处理场的选址勘察工作。

现初步确定廊田镇白平村红石岭为新的垃圾填埋处理场。

二、规划的生活垃圾填埋处理场的概况规划的生活垃圾填埋处理场位于乐城街道办事处与长来交界处距离市区约11公里其中9公里为混凝土路面约2公里为土路路面需要进行加宽及硬化;东面、北面及南面1公里范围内均为山地或者农田西面及西南面距离村庄约1公里。

按照现场踏勘的情况分析该规划选址交通比较便利地质状况比较理想且距周边农村较远比较适宜建垃圾填埋处理场。

拟建的垃圾填埋场将采用无害化卫生填埋处理工艺技术该项目占地192933平方米按平均填埋高

度15米计算最大库容为2893995立方米。

按照目前我市城区年产的垃圾量12万立方米计算拟建的垃圾填埋处理场理论上大约可使用24年随着人口增长和工业的发展以及不可预计的因素该垃圾填埋场的使用年限可达到15——18年。

__市城乡规划局二OO七年十一月十九日。

环境工程专业生产实习工程设计生活垃圾填埋场设计说明书姓名:**麻太刚王屿姜浩指导教师:董军、迟子芳2014 年8 月目录生活垃圾填埋场设计说明书 (1)一.工程概况 (1)1.1项目背景 (1)1.1.1城市地理位置及自然条件概况 (1)1.1.2社会经济现状 (1)1.1.3城市发展基本情况 (3)1.1.4环境卫生现状 (3)1.2工程设计主要内容 (4)1.3方案设计依据和原则 (4)1.3.1采用主要规范及标准 (4)1.3.2方案设计原则 (5)1.4设计特点 (6)1.4.1总平面布置特点 (6)1.4.2污染控制技术特点 (6)1.4.3雨污分流及渗滤液处理技术 (6)1.4.4卫生填埋工艺 (7)1.4.5环境污染控制措施 (7)二.厂址选择与确定 (7)2.1 厂址选择要求 (8)2.2 厂址选择与确定 (9)三.工艺设计 (9)3.1 建设规模以及服务年限 (9)3.2 覆盖土来源 (10)3.3 填埋方案 (10)四.主体工程设计 (12)4.1 场底处理及边坡平整 (12)4.1.1 场地平整 (12)4.1.2 边坡平整 (12)4.2 防渗 (12)4.3.渗滤液收排系统 (13)4.3.1渗滤液收排系统的作用 (13)4.3.2渗滤液收排系统的结构 (14)4.3.3渗滤液收排系统的类型选择 (14)4.4 场外排水系统 (15)4.5 场外排水系统 (16)4.6 垃圾渗滤液处理 (16)五.辅助设施设计 (16)5.1 调节池 (16)5.2 截污坝 (17)5.3 垃圾拦挡坝 (17)5.4污水处理站和渗滤液处理站 (17)5.4.1 污水处理站 (17)5.4.2 渗滤液处理站 (17)5.5 垃圾填埋场气体处理 (18)5.6 覆土备料场地 (21)5.7地磅站布置 (21)5.8 道路设计 (21)六.封场技术方案 (21)七.环境污染监测 (23)八.绿化 (23)华东某地区生活垃圾卫生填埋场设计说明书一.工程概况1.1项目背景1.1.1城市地理位置及自然条件概况某市为华东地区一中小城市,全市总面积1332.54 km2,其中陆地面积占86%,水域面积占14%。

地形开阔平坦,由西南向东北逐渐倾斜,平均海拔1000 m,呈西南高而东北低。

该市属亚热带季风气候,气候温和,全年雨量充沛,四季分明。

年平均气温14.9 ℃,年最高气温38.6 ℃,出现在7月,最低气温-8.3 ℃,出现在1月。

年平均气温差26 ℃,最大日气温差9.9 ℃。

年平均降水量978.7 mm,年最大降水量1441.9 mm,年最小降水量399.6 mm;月最大降水量526.6 mm;一日最大降水量239.7 mm。

降水量主要分布在6~9月份,占全年58.9%。

年平均蒸发量1398.4 mm,年最大蒸发量1656.8 mm,年最小蒸发量1206.2 mm。

最大冻土层11 cm,全年无霜期220天左右,年平均日照时间2600~2800 hr。

常年主导风向为东南风,随着季节的变化,主导风向亦有明显的变化,春季多东南~东风,夏季多南~东南风,秋季多东~东北风,冬季多东~北~西北风,年平均风速为1.7 m/s,年平均气压为1016 hPa,大气稳定度以中性(D)状态为主。

1.1.2社会经济现状至2000年底,建成区面积15.1km2。

全市总人口107.56万人,其中城市人口为32.31万人,占30.04%,农业人口为75.25万人,占69.96%,历年城市人口统计见表-1。

该市城市总体规划指出,2010年城市人口将达到42万人。

表-1 历年城市人口统计据统计,2000年该市国内生产总值99亿元,其中第一产业为15.1亿元,第二产业为45.8亿元,第三产业为38.1亿元,人均国内生产总值8317元。

2000年实现工业总产值180亿元,农业总产值27.12亿元,人均工农业产值指标比1996年接近翻一番,比1991年翻两番。

该市历年的GDP统计见表-2。

根据规划,该市2010年GDP将达到250亿元。

表-2 历年GDP统计1997年该市城市居民人均可支配收入达4471元,比上年增长5.2%,城市居民人均消费支出4017元,比上年增长9.0%。

全市农民人均纯收入达2578元,比上年增长14.5%。

1.1.3城市发展基本情况“九五”期间,该市市政建设取得了长足的发展。

2000年底,市区道路长度达108 km,排水管道达97 km,自来水厂3座,日供水量近15万吨。

市区新建一系列住宅小区,人均居住面积达11.5 m2。

在开展创建卫生城市活动中,改造公厕40个,新增、改造垃圾箱500余个,垃圾、粪便无害化处理率达到100%。

该市2000年底市区有绿地面积476公顷,公共绿地面积69.22公顷,道路绿化20万m2,绿地覆盖率达30%,人均公共绿地面积6.82 m2。

该市城区燃料以液化气为主,气化率达95.6%。

1.1.4环境卫生现状到2000年,该市环卫部门实际收运垃圾430 t/d,按城市非农业人口32.31万人计,人均日产垃圾1.33 kg,高于全国平均水平(原因是煤渣等无机物含量偏高)。

历年的垃圾收运量统计见表-3。

表-3 历年垃圾清运量1.2工程设计主要内容完成东北某地区生活垃圾填埋场主体部分的设计及计算,包括总平面布置,场区平整,填埋工艺,防渗工程,渗滤液收排系统,地下水导排系统,填埋气体收集、利用或处理系统,场区洪水、雨水导排工程以及其他的附属配制的设计、布置与计算分析。

1.3方案设计依据和原则1.3.1采用主要规范及标准(1)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》 2000年(2)《城市市容与环境卫生管理条例》 1992年(3)《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17)(4)《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889)(5)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》建设部200.1.7.1(6)《聚乙烯土工膜防渗工程技术规范》(SL/T231)(7)《地表水环境质量标准》(GHZBI)(8)《地表水环境质量标准》(GH/T14848)(9)《污水综合排放标准》(GB8978)(10)《建筑设计规范》(GB50011)(11)《总图制图标准》(GBJ103)(12)国家现行的其他标准和规范1.3.2方案设计原则本工程项目方案设计以当地城市总体规划作为指导,结合该地区环境保护事业的实际情况,遵循国家及地区相应的垃圾处理的技术政策,以垃圾的“无害化”、“减量化”、“资源化”为目标,使工程的各项指标均符合国家的有关法规、规范和标准。

在设计过程中采用卫生填埋技术,比且考虑到垃圾焚烧等技术在将来的运用的可能性,开发垃圾综合利用技术。

即,在场区内预留下用于建设垃圾焚烧站的用地。

本项目做到因地制宜、从当地的实际出发,努力达到工程项目的环境效益、社会效益与经济效益的统一化与最大化。

在垃圾填埋场的建设中,遵循三同时原则,采用合理的建设实施方案,充分考虑工程的可行性。

经济性和合理性。

1.4设计特点1.4.1总平面布置特点(1)总平面布置将生产和生活区按照功能进行分区,现状与规划合理结合,个处理工艺衔接流场,整体布局合理。

(2)结合填埋库区整平和运行中填埋作业道路的设置情况,设计环厂道路,使总平面布置更为合理。

本设计中将垃圾填埋场分为五个填埋区,更加利于垃圾的填埋与管理。

(3)项目辅助工程合理设计,有利于垃圾填埋场的运行。

(4)考虑远期发展的趋势,预留下垃圾焚烧设施用地和气体利用设施用地。

1.4.2污染控制技术特点(1)合理选择和确定防渗结构、防渗措施和防渗系统,设计安全合理的底部衬垫系统,将沉降尤其是不均匀沉降对整个防渗系统的破坏降到最低。

(2)选择合适的覆盖材料和可替代材料,解决日覆盖和终场覆盖材料来源。

(3)设计立体的渗滤液导排系统。

(4)对防渗材料的选择和防渗层结构进行优化设计,在保证防渗效果和安全的前提下,尽量节约资金。

1.4.3雨污分流及渗滤液处理技术(1)解决填埋场的防洪问题,建立完整的雨水排放系统。

(2)解决场区渗滤液的收集问题,并将场区渗滤液收集和防渗能力结合考虑。

(3)利用环场道路,设置雨水边沟,截留雨水,减少渗滤液的产生量。

1.4.4卫生填埋工艺(1)合理设置填埋库区作业道路,满足平稳期和高峰期卫生填埋作业顺利进行的需要。

(2)利用填埋库区分区,将整个工程分期实施,通过优化设计,保证了各区具有整体的统一性和相对的独立性,既可以在材料一次到位的情况下,分期建设、施工,避免防渗材料受到损坏,造成不必要的浪费,同时也减少了渗滤液的产生量。

(3)设计防护措施,保证垃圾填埋场在雨天可以正常工作。

(4)确定堆体的堆高,获得填埋库区的最大容积。

(5)采用填埋库区分单元作业方案,将填埋作业和覆盖方式设计联系在一起,最大限度的实现了雨污分流。

(6)根据填埋作业,设计临时封场和最终封场方案。

1.4.5环境污染控制措施(1)填埋库区内设置防渗和渗滤液收集系统、输送系统、雨水排导系统,有效实现雨污分流,减少渗滤液的产生量,避免渗滤液污染地下水、地表水及周围环境,收集起的渗滤液送至渗滤液处理站处理。

(2)在场区内设置污水调节池及渗滤液处理系统。

(3)填埋气体导排和远期利用系统。

填埋场内设有填埋气体导排系统,避免因填埋气体向周围扩散而对周围环境带来的危害。

(4)采用科学合理的填埋作业工艺,日覆盖和中期覆盖相结合,最大限度地减少渗滤液的产生量,有效的控制蚊蝇的滋生。

(5)严格按照国家有关规范设置环境监测设施,对各种环境污染因子进行及时跟踪监控。

二.厂址选择与确定根据《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2001)、《生活垃圾填埋污染控制标准》及国家纪委、建设部《城市生活垃圾卫生填埋场处理工程项目建设标准》(建标[2001] 101号)有关规定,填埋场的厂址选择应符合2下列规定:(1)填埋场厂址选择设置应符合当地城市建设总体规划要求;符合当地城市区域环境总体规划要求;符合当地城市环境卫生事业发展规划要求。

(2)填埋场对周围环境不应产生影响或对周围环境不超过国家相关现行标准的规定。

(3)填埋场应与当地的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致。

(4)选择厂址应由建设、规划、环保、设计、国土管理和地址勘察等部门有关人员参加。

(5)填埋场宜选在地下水贫乏地区,应远离水源,尽量设在地下水流向的下游地区。

(6)填埋场应具有相应的库容,使用年限宜10年以上;特殊情况下,不应低于8年。

(7)应充分利用天然地形以增大填埋容量和使用年限使之达到相关要求。

(8)交通方便,运距合理。

(9)征地费用较低,土地利用价值较低。

(10)位于夏季主导风向下风向,距人畜栖点500m以外。