中药涂药法操作流程及评分标准审批稿

- 格式:docx

- 大小:29.02 KB

- 文档页数:2

中药涂药技术(护理人员中医技术使用手册)目录一、适用范围 (2)二、评估 (2)三、告知 (2)四、物品准备 (2)五、基本操作方法 (2)六、注意事项 (3)附: (5)中药涂药技术操作流程图 (5)中药涂药技术是将中药制成水剂、酊剂、油剂、膏剂等剂型,涂抹于患处或涂抹于纱布外敷于患处,达到祛风除湿、解毒消肿、止痒镇痛的一种操作方法。

一、适用范围适用于跌打损伤、烫伤、烧伤、疖痈、静脉炎等。

二、评估1.病室环境,温度适宜。

2.主要症状、既往史、药物过敏史、是否妊娠。

3.对疼痛的耐受程度。

4.涂药部位的皮肤情况。

三、告知1.涂药后如出现痛、痒、胀等不适,应及时告知护士,勿擅自触碰或抓挠局部皮肤。

2.涂药后若敷料脱落或包扎松紧不适宜,应及时告知护士。

3.涂药后可能出现药物颜色、油渍等污染衣物的情况。

4.中药可致皮肤着色,数日后可自行消退。

四、物品准备治疗盘、中药制剂、治疗碗、弯盘、涂药板(棉签)、镊子、盐水棉球、纱布或棉纸、胶布或弹力绷带、治疗巾等,必要时备中单、屏风、大毛巾。

五、基本操作方法1.核对医嘱,评估患者,做好解释,调节病室温度。

2.备齐用物,携至床旁。

根据涂药部位,取合理体位,暴露涂药部位,必要时屏风遮挡。

3.患处铺治疗巾用生理盐水棉球清洁皮肤并观察局部皮肤情况。

4.将中药制剂均匀涂抹于患处或涂抹于纱布外敷于患处,范围超出患处1~2cm为宜。

5.各类剂型用法(1)混悬液先摇匀后再用棉签涂抹。

(2)水、酊剂类药物用镊子夹棉球蘸取药物涂擦,干湿度适宜,以不滴水为度,涂药均匀。

(3)膏状类药物用棉签或涂药板取药涂擦,涂药厚薄均匀,以2~3mm为宜。

(4)霜剂应用手掌或手指反复擦抹,使之渗入肌肤。

(5)对初起有脓头或成脓阶段的肿疡,脓头部位不宜涂药。

(6)乳痈涂药时,在敷料上剪一缺口,使乳头露出,利于乳汁的排空。

6.根据涂药的位置、药物的性质,必要时选择适当的敷料覆盖并固定。

7.涂药过程中随时询问患者有无不适。

中药涂药技术操作流程

中药涂药技术操作流程如下:

1.患者准备:患者停止抓挠皮肤,停止使用药物。

清洗待涂擦的皮肤,并用干毛巾擦拭干净。

2.涂擦中药:将待涂擦的药物混合均匀。

用棉签蘸取适量药物,以患处为中心,自内而外进行涂擦。

药物

涂抹要均匀,厚薄要得当。

3.操作后处理:观察皮肤有无红肿、瘙痒等不良反应。

必要时遮挡患处,用纱布等覆盖固定。

将药物封存

好,以便下次使用,放在阴凉处保存。

结束之后清洗双手以及患处周围多余的药物。

中药涂擦是外用中药的一种方法,主要针对皮肤损害的治疗,能够提高药物的局部浓度,增强药物效果。

患者使用中药涂擦时,应在专业中医师的指导下进行,避免盲目用药。

若自觉症状没有明显缓解,应及时前往医院就诊。

1。

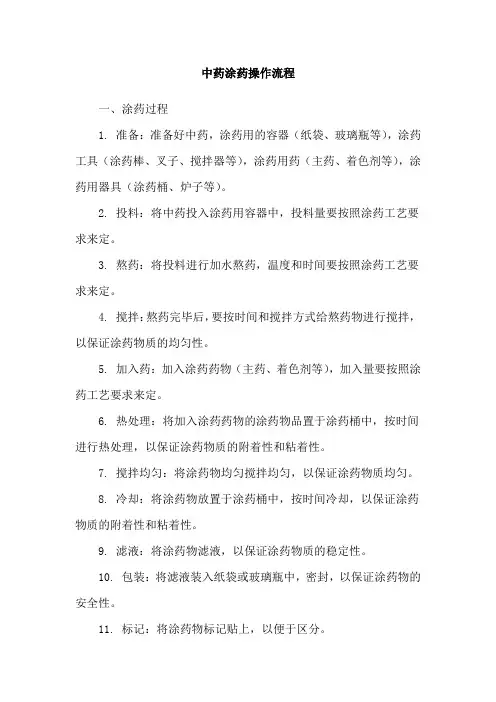

中药涂药操作流程一、涂药过程1. 准备:准备好中药,涂药用的容器(纸袋、玻璃瓶等),涂药工具(涂药棒、叉子、搅拌器等),涂药用药(主药、着色剂等),涂药用器具(涂药桶、炉子等)。

2. 投料:将中药投入涂药用容器中,投料量要按照涂药工艺要求来定。

3. 熬药:将投料进行加水熬药,温度和时间要按照涂药工艺要求来定。

4. 搅拌:熬药完毕后,要按时间和搅拌方式给熬药物进行搅拌,以保证涂药物质的均匀性。

5. 加入药:加入涂药药物(主药、着色剂等),加入量要按照涂药工艺要求来定。

6. 热处理:将加入涂药药物的涂药物品置于涂药桶中,按时间进行热处理,以保证涂药物质的附着性和粘着性。

7. 搅拌均匀:将涂药物均匀搅拌均匀,以保证涂药物质均匀。

8. 冷却:将涂药物放置于涂药桶中,按时间冷却,以保证涂药物质的附着性和粘着性。

9. 滤液:将涂药物滤液,以保证涂药物质的稳定性。

10. 包装:将滤液装入纸袋或玻璃瓶中,密封,以保证涂药物的安全性。

11. 标记:将涂药物标记贴上,以便于区分。

二、涂药过程的注意事项1. 投料要按照涂药工艺要求,不可投料过多或过少,以免影响涂药质量。

2. 熬药时要控制温度和时间,以保证涂药物质的质量。

3. 搅拌要按时间和搅拌方式给熬药物进行搅拌,以保证涂药物质的均匀性。

4. 加入药物时要按照涂药工艺要求,不可加入过多或过少,以免影响涂药质量。

5. 热处理时要按时间给涂药物进行热处理,以保证涂药物质的附着性和粘着性。

6. 搅拌均匀要将涂药物均匀搅拌均匀,以保证涂药物质均匀。

7. 冷却时要按时间给涂药物进行冷却,以保证涂药物质的附着性和粘着性。

8. 滤液时要将涂药物滤液,以保证涂药物质的稳定性。

9. 包装时要将滤液装入纸袋或玻璃瓶中,密封,以保证涂药物的安全性。

10. 标记时要将涂药物标记贴上,以便于区分。

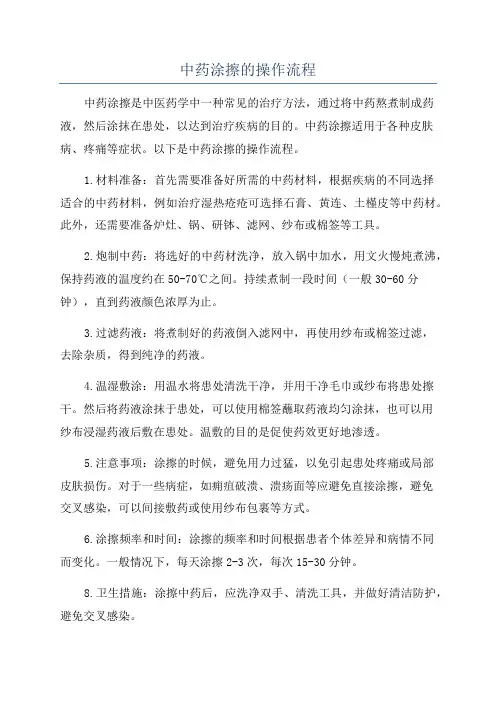

中药涂擦的操作流程

中药涂擦是中医药学中一种常见的治疗方法,通过将中药熬煮制成药液,然后涂抹在患处,以达到治疗疾病的目的。

中药涂擦适用于各种皮肤病、疼痛等症状。

以下是中药涂擦的操作流程。

1.材料准备:首先需要准备好所需的中药材料,根据疾病的不同选择

适合的中药材料,例如治疗湿热疮疮可选择石膏、黄连、土槿皮等中药材。

此外,还需要准备炉灶、锅、研钵、滤网、纱布或棉签等工具。

2.炮制中药:将选好的中药材洗净,放入锅中加水,用文火慢炖煮沸,保持药液的温度约在50-70℃之间。

持续煮制一段时间(一般30-60分钟),直到药液颜色浓厚为止。

3.过滤药液:将煮制好的药液倒入滤网中,再使用纱布或棉签过滤,

去除杂质,得到纯净的药液。

4.温湿敷涂:用温水将患处清洗干净,并用干净毛巾或纱布将患处擦干。

然后将药液涂抹于患处,可以使用棉签蘸取药液均匀涂抹,也可以用

纱布浸湿药液后敷在患处。

温敷的目的是促使药效更好地渗透。

5.注意事项:涂擦的时候,避免用力过猛,以免引起患处疼痛或局部

皮肤损伤。

对于一些病症,如痈疽破溃、溃疡面等应避免直接涂擦,避免

交叉感染,可以间接敷药或使用纱布包裹等方式。

6.涂擦频率和时间:涂擦的频率和时间根据患者个体差异和病情不同

而变化。

一般情况下,每天涂擦2-3次,每次15-30分钟。

8.卫生措施:涂擦中药后,应洗净双手、清洗工具,并做好清洁防护,避免交叉感染。

9.保持良好的生活习惯:中药涂擦作为中医治疗方式的一种,在治疗过程中还应注意休息,保持充足的睡眠,避免过度劳累,保持良好的生活习惯,有助于病情的康复。

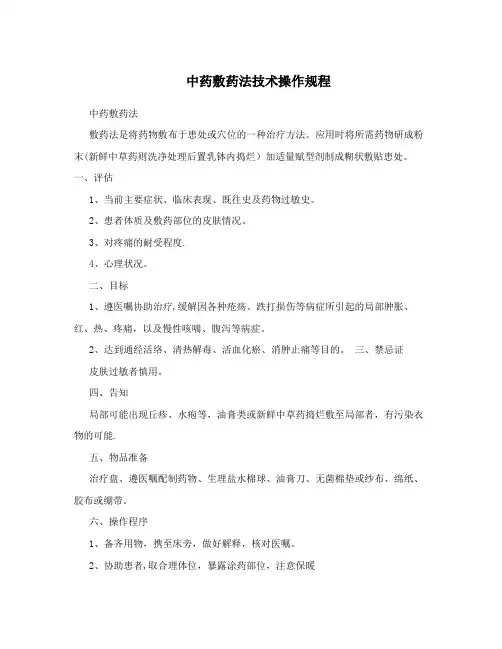

中药敷药法技术操作规程中药敷药法敷药法是将药物敷布于患处或穴位的一种治疗方法。

应用时将所需药物研成粉末(新鲜中草药则洗净处理后置乳钵内捣烂)加适量赋型剂制成糊状敷贴患处。

一、评估1、当前主要症状、临床表现、既往史及药物过敏史。

2、患者体质及敷药部位的皮肤情况。

3、对疼痛的耐受程度.4、心理状况。

二、目标1、遵医嘱协助治疗,缓解因各种疮疡、跌打损伤等病症所引起的局部肿胀、红、热、疼痛,以及慢性咳喘、腹泻等病症。

2、达到通经活络、清热解毒、活血化瘀、消肿止痛等目的。

三、禁忌证皮肤过敏者慎用。

四、告知局部可能出现丘疹、水疱等,油膏类或新鲜中草药捣烂敷至局部者,有污染衣物的可能.五、物品准备治疗盘、遵医嘱配制药物、生理盐水棉球、油膏刀、无菌棉垫或纱布、绵纸、胶布或绷带。

六、操作程序1、备齐用物,携至床旁,做好解释,核对医嘱。

2、协助患者,取合理体位,暴露涂药部位,注意保暖3、生理盐水棉球擦洗皮肤上的药迹,观察疮面情况及敷药效果.4、遵医嘱使用已配制的药物并根据敷药面积,取大小合适的棉纸或薄胶纸,用油膏刀将所需药物均匀地平摊于棉纸上,厚薄适中。

5、将摊好药物的棉纸四周反折后敷于患处,以免药物受热出而污染衣被,加盖敷料或棉垫,以胶布或绷带固定,松解适宜。

6、敷药完毕,协助患者衣着,安排舒适体位,整理床单位。

7、清理物品,做好记录并签字。

七、护理及注意事项1、敷药摊制的厚薄要均匀,固定松解适宜.2、对初起有脓头或脓阶段的肿疡,宜中间留空隙,围敷四周.3、乳痈敷药时,可在敷料上剪孔或剪一缺口,使乳头露出,以免乳汁溢出污染敷料及衣破。

4、敷药面积应大于患处且保持一定的湿度.如药物较干时,应用所需的药汁、酒、醋、水等进行湿润.5、观察局部及全身情况,敷药后,或出现红疹、瘙痒、水疱等过敏现象时,及时停止使用,并告知医师配合处理。

中药敷药法操作流程图遵医嘱使用已配制的药物并根据敷当前主要症状、临床表现、既药面积,取大小合适的棉纸或薄胶往史及药物过敏史。

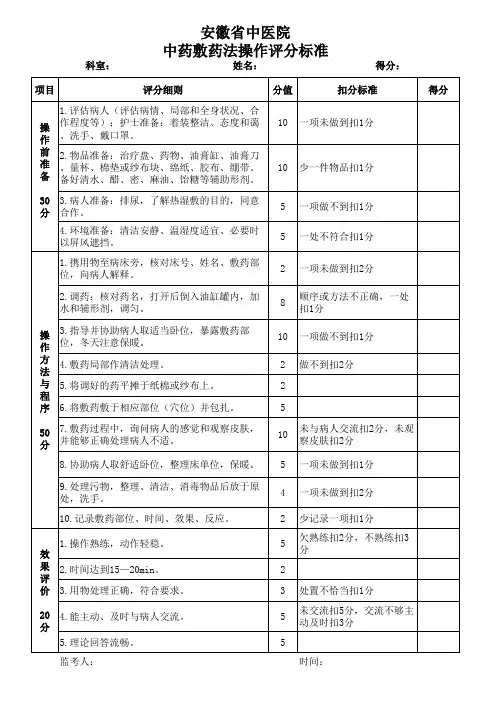

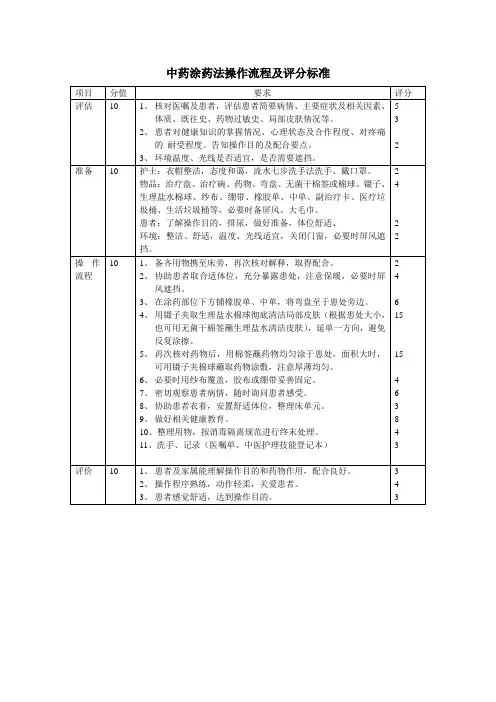

中药涂擦治疗操作评分标准

评分标准:中药涂擦治疗操作

该评分标准适用于中药涂擦治疗操作的护理人员。

操作人员应保持整洁的服装和鞋帽,并遵照医嘱要求,对患者进行正确、全面的评估。

准备工作:

在操作前,操作人员应核对床号、姓名、诊断、部位和方法。

同时,应向患者解释治疗方法和注意事项,并确保患者理解和配合。

操作人员应确保患者的舒适和保暖,并遵守无菌操作,正确使用镊子和清洗方法。

操作流程:

操作人员应根据涂药方法和部位的要求,正确涂药并确保皮肤清洁。

涂药后,应包扎松紧适宜、美观。

操作人员应熟练掌握操作技能,并能够回答相关理论问题。

评价:

评价标准包括涂药方法和部位的准确性、皮肤清洁情况、患者感受以及达到的治疗目标程度。

操作人员应按要求记录和签名,并确保操作正确、熟练、轻巧。

清理:

操作完成后,操作人员应清理用物并归还原处,洗手。

同时,应协助患者穿好衣裤,整理床单位,并合理安排体位。

操作人员应观察伤口情况,准备药物正确,并确保涂药正确、薄厚均匀且不污染衣物。

要求:

操作人员应保持仪表大方,举止端庄,态度和蔼。

操作人员应清洁揭去原来下敷料,方法正确,不增加患者痛苦。

皮肤用盐水棉球擦去原来药迹。

操作人员应洗手,戴口罩。

得分:

该评分标准总分为100分,包括服装、鞋帽整洁(5分)、准备工作(15分)、操作流程(35分)、评价(8分)、清

理(2分)、要求(5分)和技能熟练(15分)、理论提问

(10分)。

操作人员应根据表现得到相应的得分,扣分情况

也应相应记录。

中药涂擦操作流程中药涂擦是一种常见的中医外治法,通过在患处涂抹中药药膏或药水,以达到治疗疾病的目的。

中药涂擦操作简便,疗效确切,适用于外感风寒、风湿关节痛、跌打损伤等疾病。

下面将详细介绍中药涂擦的操作流程。

一、准备工作。

1. 准备好所需中药药膏或药水,确保药品的质量和纯度。

2. 准备好清洁毛巾、纱布等辅助用具。

3. 患者应保持局部皮肤清洁,清洁患处并擦干。

二、操作步骤。

1. 取适量中药药膏或药水,根据患者病情和症状选择合适的药物。

2. 将药膏或药水均匀涂抹在患处,可以使用手指或辅助用具进行涂抹。

3. 用清洁毛巾或纱布轻轻擦拭患处,使药物充分渗透。

4. 对于关节疼痛或肌肉酸痛的患者,可以进行轻柔的按摩,帮助药物更好地渗透。

三、注意事项。

1. 涂擦过程中应避免用力过大,以免造成局部皮肤损伤。

2. 患者在涂擦后应保持局部温暖,避免受凉。

3. 涂擦后应避免接触水或油脂,避免影响药物的渗透和吸收。

4. 患者在涂擦后应保持心情舒畅,避免情绪波动影响疗效。

四、疗效观察。

1. 患者在涂擦后应及时观察症状变化,如有不适或过敏应及时就医。

2. 持续观察患者病情变化,根据需要调整药物使用剂量和频次。

五、总结。

中药涂擦作为一种中医外治法,具有疗效确切、操作简便的特点。

在实际应用中,医务人员应根据患者病情和症状,选择合适的药物和操作方法,确保治疗效果。

同时,患者在接受中药涂擦治疗时,应积极配合医护人员的指导,注意日常护理,以达到更好的治疗效果。

通过以上的介绍,相信大家对中药涂擦的操作流程有了更深入的了解。

希望中药涂擦能够为更多的患者带来健康和舒适,让中医药的魅力得以展现。

中药涂擦技术操作流程评分下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!中药涂擦技术操作流程评分一、操作前准备(10 分)1. 护士准备:着装整洁,洗手,戴口罩。

中药涂药技术评分标准中药涂药技术评分标准是评价中药涂药技术水平的重要依据,其合理性和科学性对于中药涂药技术的规范化和提高具有重要意义。

中药涂药技术评分标准主要包括以下几个方面的内容:一、药材选择。

中药涂药技术评分标准首先要考虑的是药材的选择。

药材的选择应符合中药学的基本原理,根据患者的病情和体质特点,选择适宜的药材进行涂药。

药材的品质、来源、加工工艺等方面都应符合相关规定,确保药材的质量和安全性。

二、药材加工。

药材加工是中药涂药技术中至关重要的一环。

药材的加工工艺应当符合国家药典的规定,包括药材的清洗、晒干、研磨等环节,确保药材的纯净度和有效成分的保持。

三、药膏配制。

中药涂药技术评分标准还应包括药膏的配制工艺。

药膏的配制应当严格按照药方进行,掌握好药材的比例和炮制的时间,确保药膏的质量和疗效。

四、涂药手法。

涂药手法是中药涂药技术中的关键环节。

涂药时应当注意手法的轻重和方向,确保药膏均匀地涂抹在患处,避免用力过猛或不均匀造成的不良反应。

五、疗效评估。

中药涂药技术评分标准的最终目的是评估其疗效。

疗效评估应当综合考虑患者的病情、药膏的使用情况和患者的反馈意见,客观地评价中药涂药技术的效果。

在实际应用中,中药涂药技术评分标准的制定和执行需要结合临床实践和科学研究,不断完善和提高。

只有严格执行中药涂药技术评分标准,才能确保中药涂药技术的安全、有效和规范,为患者的治疗带来更多的益处。

中药涂药技术评分标准的制定和执行对于中药行业的发展具有重要意义。

只有不断提高中药涂药技术的水平,才能更好地满足人们对中医药的需求,推动中医药事业的发展。

综上所述,中药涂药技术评分标准是中药涂药技术规范化和提高的重要依据,其合理性和科学性对中药涂药技术的发展具有重要意义。

我们应当不断完善中药涂药技术评分标准,提高中药涂药技术水平,为患者的治疗带来更多的益处。

中药涂药操作流程中药涂药技术操作流程一、仪表:穿着端庄,佩戴手表。

二、核对:核对医嘱。

请老师帮忙核对医嘱:一床,XXX,女,36岁,住院号.中医诊断:白疕病(热毒蕴结证)。

治疗部位:前臂掌侧,中药白疕Ⅰ号涂药,日一次。

医嘱正确,谢谢老师。

三、评估一)了解患者的临床症状、既往史、药物过敏史、是否妊娠。

二)检查涂药部位皮肤情况,询问患者对疼痛的耐受程度。

1.敲门,携带医嘱本,核对床头卡。

一床,XXX,女,36岁,住院号.XXX您好,我是您今天的责任护士XX,请告诉我一下您的名字好吗?XXX。

我来看一下您的腕带,请问腕带在哪侧手臂?右侧。

一床,XXX,女36岁,住院号.2.我看一下您治疗部位的皮肤可以吗?您可以选择平卧位或者坐位都可以。

平卧位。

您局部皮肤无破溃。

请问您对疼痛的耐受程度怎么样?可以的,好。

四、告知:解释作用,简单的操作方法,局部感受及配合要点,取得患者配合。

XXX,让我给您解释一下中药涂药的作用及操作方法:中药涂药是将调好的药物直接涂在患处治疗外科疖肿及皮肤科等局部病变,以达到祛风除湿、解毒消肿、止痒镇痛的作用。

在涂药过程中不会有不适感,请您不要紧张,如果操作中,您觉得不适请您及时告诉我。

我给您讲的这些您都明白了吗?那您愿意配合我吗?您需要去卫生间吗?请您稍等,我去准备物品,我们一会见。

五、物品准备一)洗手,戴口罩。

二)备齐并检查用物。

1.洗手:六步洗手法(用手背按压取洗手液,每步不少于5次,时间15秒),戴口罩。

2.备齐并检查用物:处置车上层:执行单、中医护理操作记录单、手消毒液、治疗盘、棉签、弯盘、中药白疪1号、纱布、胶布或绷带、中单、橡胶单。

处置车下层:生活垃圾桶、医用垃圾桶、回收桶。

(口述)所有物品已检查完毕均在有效期、完好无破损。

六、环境与患者准备一)评估病室环境。

二)协助患者取舒适体位。

1.评估病室环境(口述)病室环境安静整洁,光线充足,温湿度适宜,必要时关闭门窗屏风遮挡。

2.为患者提供舒适的体位:您现在躺平舒适吗?如果不舒服,请告诉我,我们可以调整您的体位。

中药涂药技术是将中药制成水剂、酊剂、油剂、膏剂等剂型,涂抹于患处或涂抹于纱布外敷于患处,达到祛风除湿、解毒消肿、止痒镇痛的一种操作方法。

一、适用范围适用于跌打损伤、烫伤、烧伤、病痈、静脉炎等。

二、评估1.病室环境,温度适宜。

2.主要症状、既往史、药物过敏史、是否妊娠。

3.对疼痛的耐受程度。

4.涂药部位的皮肤情况。

三、告知1.涂药后如出现痛、痒、胀等不适,应及时告知护士,勿擅自触碰或抓挠局部皮肤。

5.涂药后若敷料脱落或包扎松紧不适宜,应及时告知护±。

6.涂药后可能出现药物颜色、油渍等污染衣物的情况。

7.中药可致皮肤着色,数日后可自行消退。

四、物品准备治疗盘、中药制剂、治疗碗、弯盘、涂药板(棉签)、镶子、盐水棉球、纱布或棉纸、胶布或弹力绷带、治疗巾等,必要时备中单、屏风、大毛巾。

五、基本操作方法1.核对医嘱,评估患者,做好解释,调节病室温度。

2.备齐用物,携至床旁。

根据涂药部位,取合理体位,暴露涂药部位,必要时屏风遮挡。

3.患处铺治疗巾用生理盐水棉球清洁皮肤并观察局部皮肤情况。

4.将中药制剂均匀涂抹于患处或涂抹于纱布外敷于患处,范围超出患处1.~2cm为宜。

5.各类剂型用法(1)混悬液先摇匀后再用棉签涂抹。

(2)水、酊剂类药物用镶子夹棉球蘸取药物涂擦,干湿度适宜,以不滴水为度,涂药均匀。

(3)膏状类药物用棉签或涂药板取药涂擦,涂药厚薄均匀,以2~3mnι为宜。

(4)霜剂应用手掌或手指反复擦抹,使之渗入肌肤。

(5)对初起有脓头或成脓阶段的肿疡,脓头部位不宜涂药。

(6)乳痈涂药时,在敷料上剪一缺口,使乳头露出,利于乳汁的排空。

6.根据涂药的位置、药物的性质,必要时选择适当的敷料覆盖并固定。

7.涂药过程中随时询问患者有无不适。

8.操作完毕,协助患者着衣,安排舒适体位。

六、注意事项1.婴幼儿颜面部、过敏体质者及妊娠患者慎用。

2.涂药前需清洁局部皮肤。

3.涂药不宜过厚以防毛孔闭塞。

4.涂药后,观察局部及全身的情况,如出现丘疹、瘙痒、水泡或局部肿胀等过敏现象,停止用药,将药物擦洗干净并报告医生,配合处理。

中药涂搽操作流程

一、准备器具

在进行中药涂搽之前,需要准备以下器具:

1. 熬药锅:用于熬制中药。

2. 搅拌棒:用于搅拌熬好的中药。

3. 药匙:用于取药和添加药物。

4. 药棉:用于涂抹中药。

5. 计时器:用于计时。

二、投料

根据处方要求,将所需中药按比例放入熬药锅中,注意不要超过锅的容量。

三、熬药

将中药用适量的水浸泡30分钟左右,然后用武火煮沸,改用文火慢慢熬煮,直至中药熬透。

四、搅拌

在熬好的中药中加入适量的淀粉或甘油,然后用搅拌棒充分搅拌,使中药均匀混合。

五、加入药液

将搅拌好的中药倒入准备好的药液中,搅拌均匀。

六、热处理

将药液倒入干净的容器中,放在热水中加热至适宜温度,然后取出容器,待药液冷却至常温。

七、涂抹

用干净的棉球或棉签蘸取药液,轻轻涂抹在患处,注意要均匀涂抹,避免过度用力。

八、记录

在操作过程中,要记录投料、熬药、搅拌、加入药液、热处理和

涂抹等各个步骤的情况,以便日后查阅和总结经验。

以上是中药涂搽的操作流程,操作时要注意安全和卫生,严格遵守处方要求和医生指导。