自制肠内营养液在食管癌术后患者早期应用的效果观察

- 格式:pdf

- 大小:136.28 KB

- 文档页数:2

分析肠内营养在食道癌患者术后早期应用效果以及护理方法目的:探讨食道癌术后早期肠内营养支持方法及护理。

方法:随机抽选90例在我院行食道癌术的患者,以入院病例号为编号,根据随机数字表将患者随机分组,每组45例,分为肠内营养组和肠外营养组。

通过精心护理,对比分析两组手术后营养指标改变、术后肛门排气排便时间、并发症等情况。

结果:肠内营养组并发症发生率13.3%(6/45),与肠外营养组15.6%(7/45)比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后肠内营养组和肠外营养组白蛋白水平和排气时间比较有统计学意义(P<0.05)。

结论:食道癌术后早期肠内营养支持具有一定安全性,正确的护理方法能够确保术后患者康复。

标签:食道癌;肠内营养;肠外营养;护理手术治疗仍为食管癌首选治疗方法,但是术后创伤以及术中产生的应激反应会影响患者消化和营养吸收。

消化阻碍增加患者术后营养不良的风险,影响术后康复情况。

选择何种营养方式满足患者术后代谢需求一直为临床面临主要问题[1]。

为探讨食管癌切除术后早期肠内营养支持方法可行性及护理,本文对护理效果进行分析,现报告如下。

1 临床资料1.1 一般资料90例食管癌患者(均于2013年10月至2014年10月入科)为研究对象,以入院病例号为编号,根据随机数字表将患者随机分两组,每组45例。

患者均经临床病理等结果确诊为食管癌(鳞状细胞癌),且符合食管癌手术指证,行择期手术治疗。

研究对象均经患者本人以及家属知情同意,且均符合伦理委员会基本要求。

观察组患者年龄45~65岁,平均(54.4±2.4)岁,男:女=20:25,术前病程5~12年,平均(8.5±2.8)年。

对照组患者年龄46~67岁,平均(55.6±2.7)岁,男:女=22:23,治疗前病程4~12年,平均(8.3±2.3)年,组间资料比较结果无显著性差异(P>0.05)。

患者均成功完成手术治疗,并且意识清醒,可主动配合完成研究。

食道癌术后早期应用肠内营养的临床疗效观察和护理效果【摘要】食道癌是常见的恶性肿瘤之一,手术治疗是常用的治疗方式之一。

手术后患者常常存在营养不良的情况,影响恢复和生存率。

本文旨在观察食道癌术后早期应用肠内营养的临床疗效和护理效果。

研究采用对照试验方法,结果显示肠内营养组患者的营养状态明显改善,护理效果得到明显提高,肠内营养安全性较高。

结论表明,肠内营养在食道癌术后的应用可以显著改善患者的营养状态,提高护理效果,是重要的护理手段之一。

这对于改善患者的生存率和生活质量具有积极意义。

【关键词】食道癌、术后、肠内营养、临床疗效、护理效果、安全性评价、护理措施、营养状态、重要性、研究背景、研究目的、结论。

1. 引言1.1 食道癌术后肠内营养的重要性食道癌是一种常见的恶性肿瘤,手术是治疗食道癌的主要方式之一。

食道癌手术后患者常常出现进食困难、消瘦、营养不良等情况。

肠内营养是指将营养物质通过胃肠道直接输入体内,以弥补患者不能正常进食造成的营养缺乏。

食道癌术后患者常因手术后胃肠功能受损而影响正常饮食,导致营养摄入不足。

而肠内营养的应用可以通过胃肠道直接输送高营养价值的液体或半流质营养物,确保患者获得足够的营养支持。

肠内营养的重要性在于可以有效改善患者的营养状态,提高机体的抵抗力和愈合能力,促进患者康复。

在食道癌术后的患者中,及时应用肠内营养是非常重要的。

通过本次研究观察肠内营养在食道癌术后的临床疗效和护理效果,旨在为临床提供更科学、更有效的护理方式,进一步提高患者的生活质量和康复率。

1.2 研究背景目前对于食道癌术后早期应用肠内营养的临床疗效和护理效果仍缺乏系统性的研究和探讨。

有必要开展相关研究,探讨肠内营养在食道癌术后的应用价值,为临床治疗提供更有力的依据。

本研究旨在观察食道癌术后早期应用肠内营养对患者的临床疗效和护理效果,评价肠内营养在食道癌术后的安全性,并总结肠内营养在食道癌术后的作用和意义,为临床护理提供可靠参考。

食管癌术后早期肠内营养的临床观察和护理目的:研究食管癌术后早期肠内营养的临床效果。

方法:将80例食管癌患者术后早期经十二指肠营养管应用荷兰纽迪希亚公司出品的肠内营养制剂(能全力)进行早期肠内营养,观察患者体质量、血清蛋白、血红蛋白、总蛋白等营养指标,并考察有无营养并发症。

结果:所有患者实施早期肠内营养后,体内营养指标术后7 d与术前差异无统计学意义,且无严重并发症。

结论:食管癌术后早期应用能全力进行肠内营养安全可行且无其他并发症,有利于患者的恢复。

标签:食管癌;肠内营养食管癌患者术后处于高代谢状态,且手术本身带来的严重创伤,导致术后营养不良,因此食管癌术后早期开始营养支持对患者恢复具有重要作用[1-2]。

近年的研究发现早期肠内营养能保护肠黏膜、促进肠蠕动,对肠源性感染的发生起到预防作用[3-5]。

本文考察本院食管癌术后早期肠内营养病例,探讨早期肠内营养有效性和可行性。

1 资料与方法1.1 一般资料选择2001年4月-2011年5月本院收治的食管癌手术患者80例,其中男45例、女35例,平均(56±8.7)岁。

患者均有进行性吞咽困难史,术前心、肺、肝、肾功能正常,手术种类为食管癌根治切除术。

1.2 制剂营养液为荷兰纽迪希亚公司出品的肠内营养制剂(能全力),主要成分:水、麦芽糖糊精、蛋白质、植物脂肪、矿物质、维生素和微量元素。

1.3 方法术后24 h待循环呼吸稳定后经十二指肠营养管用重力法滴入糖盐水500 mL,次日改用能全力500 mL,以后每天增加500 mL直到2500 mL,观察患者十二指肠营养管滴注期间有无腹胀、恶心、呕吐等症状。

并与术前及术后7 d测定患者体质量、血清蛋白、血红蛋白、总蛋白等体内营养指标。

1.4 统计学处理使用SPSS 13.0软件进行数据统计分析,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果所有患者均耐受肠内营养护理,少数患者出现轻微的不良反应,经过调整滴速、滴入量等处理后症状减轻,以腹泻最为常见,腹泻15例(18.8%),腹胀10例(12.5%),胃返流5例(6.25%),并未发生高血糖、电解质紊乱、高渗透性昏迷等与代谢相关的严重并发症。

食道癌患者术后早期肠内营养的疗效观察及护理探讨目的:探讨术后给予食道癌病人早期肠内营养的临床效果以及食道癌相应护理。

方法:对食道癌2组经肠外营养诊治,对食道癌1组经肠内营养诊治。

结果:食道癌1组的疗效比食道癌2组好,P<0.05。

结论:早期肠内营养能辅助食道癌者的身体状况的改善,减少并发症、治疗时间,应对早期肠内营养予以医疗推广。

标签:临床护理;早期肠内营养;并发症;治疗时间;食道癌据报道,早期肠内营养能辅助食道癌者的身体状况的改善。

为了探讨术后给予食道癌病人早期肠内营养的临床效果,本文抽选2011-01-05到2013-03-05我院收治食道癌者61例为早期肠内营养探讨对象,详细报告如下。

1.资料和方法1.1病人资料抽选2011-01-05到2013-03-05我院收治食道癌者61例为早期肠内营养探讨对象,男性39例,女性22例,年龄:25岁到72岁,平均:45.50±3.70岁。

选取标准:体重于术前已经下降超过20%,且属于营养不良(中重度);未见代谢性病症、较重并发症;病人在自愿的情况下参与。

随机将61例食道癌者分组:食道癌1组(31例)与食道癌2组(30例)。

对食道癌1组经肠外营养诊治,对食道癌2组经肠内营养诊治。

随后,比较食道癌1组与食道癌2组的疗效[1]。

1.2治疗方法对食道癌1组经肠外营养诊治。

食道癌2组经肠内营养诊治,将空肠造瘘管于术中放置,营养液温度应在37℃到40℃之间,输注营养液速率当根据耐受情况调控。

术后第2d,营养液量:500ml,输注速率:20mL/h。

术后第3d,营养液量:500mL到1000mL,输注速率:40 mL/h到60 mL/h。

术后第4d,营养液量:1000mL到1500mL,输注速率:80 mL/h到100 mL/h[2]。

1.3 早期肠内营养护理:1)心理护理:告知肠内营养的优点,使患者信心满怀,配合护理、治疗。

2)输注护理。

输注营养液的时候,要循序渐进,速度要先缓后快,浓度要先低后高,液量要先少后多。

早期肠内营养在食管癌患者术后应用的效果观察发表时间:2013-08-12T09:53:45.107Z 来源:《中外健康文摘》2013年第18期供稿作者:何家贤陈桂荣黄俊徐汉杰[导读] 食管癌患者由于肿瘤产生一些免疫抑制因子及手术等因素,使机体的免疫功能受损。

何家贤陈桂荣黄俊徐汉杰(广西梧州市红十字会医院心胸外科 543002)【中图分类号】R735.1 【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2013)18-0230-02 【摘要】目的探讨食管癌患者术后早期肠内营养(EN)的合理方法,提高病人的治愈率。

方法将我院收治的180例食管癌术后患者随机分为肠内营养组(EN 组)和肠外营养(PN)组各90例。

分别于术后24h开始进行EN与PN,比较两组术后腹胀、肺部感染、吻合口瘘等并发症发生率、平均住院天数、营养支持费用。

结果术后EN组并发症发生率、平均住院天数、营养支持费用较PN组显著降低(P均<0.05)。

结论食管癌患者术后早期应用EN支持,能降低并发症发生率,缩短住院时间,减少医疗费用。

【关键词】食管癌术后肠内营养肠外营养食管癌是我国常见的消化道肿瘤,患者因进行性吞咽困难,术前饮食受到一定限制及肿瘤消耗,存在不同程度营养不良和免疫功能抑制,且手术创伤大及术后禁食时间长,使患者手术后营养不良和免疫抑制更为明显,增加了术后并发症的发生率和病死率。

术后早期营养支持可提高病人的细胞免疫能力,增强机体抵抗力,有效预防吻合口瘘等并发症的发生,促进患者早日康复。

1 资料和方法1.1 一般资料 2010年12月至2012年11月我院进行食管癌根治性手术180例,其中男105例,女75例,年龄45~83岁(平均64岁)。

所有病人均经病理证实,术前心、肺、肝、肾功能基本正常,无并发代谢性疾病。

病人随机分为EN组和PN组,各90例。

两组病人在年龄、性别、疾病种类、手术方式、病理分期、术前体重、术前肝功能等均无显著性差异(P>0.05)。

食管癌根治手术早期应用肠内营养的护理观察作者:董春迎来源:《健康必读·下旬刊》2012年第02期【中图分类号】R47 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3783(2012)02-0118-01【摘要】目的总结食管癌根治手术后早期应用肠内营养的护理观察。

方法 58例患者均留置鼻肠管,术后24h开始泵入肠内营养液,量少到多,速度由慢到快,维持7~10d。

结果 58例患者中18例术后24h内恢复肛门排气,23例术后48h内肛门排气,11例在72h内恢复肛门排气。

55例治愈,2例发生吻合口瘘,1例发生腹泻。

结论食管癌根治术后早期肠内营养安全可行,可促进肠道功能恢复,并发症发生率低。

【关键词】食管癌根治术;肠内营养;护理食管癌患者因进食减少,术前常伴营养不良,水电解质紊乱,免疫功能低下,术后由于禁食,手术创伤诱导急性炎症反应等,更易引起和加重水电解质紊乱及营养不足。

导致手术后并发症增加,患者恢复慢。

Isenring等研究表明,采取营养干预治疗的门诊晚期肿瘤患者在体质维持、营养状况、生存质量方面显著优于未进行营养干预的患者。

有研究表明[1]肠外营养支持能导致胃肠黏膜萎缩.肠屏障功能受损,黏膜通透性增加,引起肠道营养物质、渗透压及pH值改变,能导致细菌毒性基因的表达.增强细菌的黏附和移位,导致局部毒性物质产生增多。

术后早期应用鼻肠管肠内营养,有助于维持肠黏膜细胞和功能的完整性,支持肠道黏膜屏障,促进肠蠕动恢复,降低并发症的发生,促进康复。

我科2009年2月至20011年2月对58例食管癌根治术患者实施早期空肠置管肠内营养,现将护理经验报告如下。

1 临床资料2009年2月至2011年2月,我科收治58例食管癌患者,男35例,女23例,年龄40~75岁,平均60岁。

58例患者均行根治性食管癌手术,术中留置鼻肠管,深度为空肠中段。

术后12 h给予消化型营养素百普力从鼻肠管注入,使用时间l~2天,后改用整蛋白纤维型肠内营养混悬液(能全力)从鼻肠管注入,使用时间3~6天。

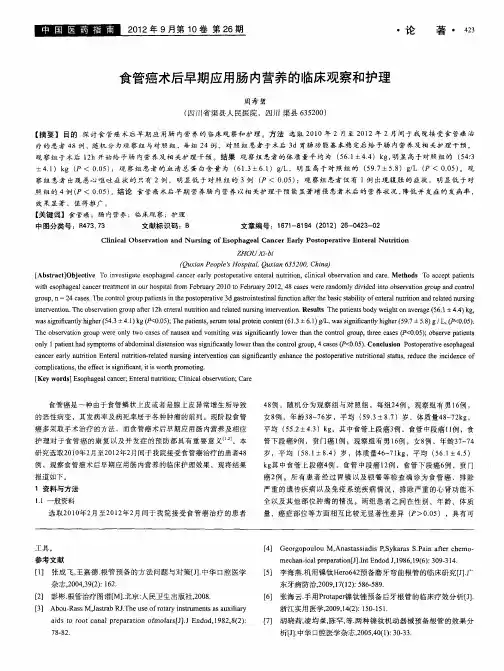

食管癌根治术后早期肠内营养的疗效观察【摘要】目的:观察食管癌术后予以早期肠内营养(EEN)和全肠外营养(PN)的疗效,及其对患者血清前白蛋白(PA),白介素-6(IL-6)和高敏C反应蛋白(hs-CRP)的影响。

方法:选择2005年1月~2012年12月在我院治疗的食管癌患者116例,均行食管癌根治术,随机将患者分为EEN组和PN组,每组各58例。

观察两组体质量 (BW) 、白蛋白(ALB)、转铁蛋白(TF)、PA,IL-6和hs-CRP、术后住院日、术后营养支持费用和并发症发生率的情况。

结果:两组术后7d的BW、TF、ALB、PA、hs-CRP和IL-6水平均较术前1d出现明显的降低(P<0.01),而PN组的hs-CRP和IL-6水平较EEN组降低更为明显(P<0.01),两组的BW和ALB水平差异无统计学意义(P>0.05)。

结论:食管癌术后予以早期肠内营养疗效确切,有利于机体的营养合成,降低机体的炎症水平。

【关键词】食管癌;早期肠内营养;全肠外营养;高敏C反应蛋白;转铁蛋白;白介素-6【中图分类号】R735.1 【文献标识码】B 【文章编号】1003-5028(2015)5-0160-021 临床资料和方法1.1临床资料选取2005年1月~2014年12月在我院手术的食管癌患者116例,均得到病理证实,行食管癌根治术。

按照随机数字法将患者分为早期肠内营养组(EEN组)和全肠外营养组(PN组),每组各58例,其中EEN组男35例,女23例,平均年龄65.42±11.65(45~85)岁,PN组男33例,女25例,平均年龄65.87±10.98(45~84)岁。

两组年龄、性别等一般资料差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法1.2.1 术后营养方法EEN组术中常规行空肠造瘘术。

营养液的组成及输注方法:EEN组术后24 h开始经营养管缓慢滴注温盐水250 ~500 mL,术后48 h起缓慢滴注肠内营养混悬液500 mL(能全力),每日递增500 mL至1 000~1 500 mL,不足液体和营养素由静脉补充。

食道癌术后早期应用肠内营养的临床观察摘要】目的:探讨食道癌术后早期应用肠内营养的临床效果。

方法:随机抽取2013年1月~2014年1月我院收治的食道癌患者18例,均于术后12h给予早期肠内营养支持,比较手术前后患者的血浆白蛋白、淋巴细胞计数及不良反应情况。

结果:术后,患者白蛋白含量与术前差异明显(P<005);2周后,淋巴细胞计数明显升高(P<005);腹胀、腹泻患者经对症治疗后改善,未出现电解质、肝肾功能及血糖异常。

结论:食道癌术后早期给予肠内营养支持,可改善患者营养状态,安全性高,且无不良反应,值得推广应用。

【关键词】食道癌;肠内营养;临床观察【中图分类号】R2【文献标号】A【文章编号】2095-7165(2015)07-0097-02由于手术的创伤比较大,食道癌术后患者机体处于高代谢及高分解状态,所以提供充足的营养支持是必要的。

随着肠内营养(EN)研究的深入,术后早期行肠内营养支持成为临床医生的广泛共识,且效果良好[1]。

为了探讨术后早期肠内营养支持的效果,本研究纳入我院收治的患者18例行比较分析,现报道如下。

1资料与方法11一般资料随机抽取2013年1月~2014年1月我院收治的食道癌患者18例,男性11例,女性7例,年龄44~65岁,平均年龄(554±23)岁,胃食管吻合术、经左胸食道癌根治性切除术12例、经上腹、右胸及左颈部三切口食管癌根治术6例,术后均给予预防性结扎胸导管。

12方法121鼻腔管放置18例患者手晨置入复尔凯鼻腔管(荷兰纽迪希亚公司生产),经胃管顶端第1孔及胃管一并经鼻腔插入胃内,术中,将鼻肠管、胃管分离,手工或器械吻合完成后,将胃管引至吻合口以下10~15cm处,并将鼻肠管引至十二指肠降部远端,避免术后出现营养液返流现象。

122营养支持术后第1d,给予补充维生素、葡萄糖、脂肪乳及电解质制剂等,术后16~24h,经鼻肠管滴入250~500ml生理盐水,如位出现腹胀等反应,术后第2天采用肠内营养泵匀速泵入500~600ml整蛋百型肠内营养混悬液(瑞士雀巢公司出产),滴入速度为50~60ml/h;如无不良反应,肠内营养支持第2天增加至1000ml,速度增至70~100ml/h,第3天用量增至1500ml,速度增至100~150ml/h;第4天用量增至1500~200ml,速度增至120~170ml/h。

临床医学论文食道癌术后早期应用肠内营养的临床疗效观察和护理效果方法:选取我院在20xx年4月~9月收治的食道癌手术治疗患者100例,按照护理时间的不同随机分为实验组50例和对照组50例,实验组患者在手术后的12小时后进行肠内营养供应,对照组的患者在手术后的72小时进行肠内营养供应护理,观察两组患者的手术后营养状况和出现的并发症。

结果:实验组患者的身体营养状况要明显的高于对照组患者(P<0.05),并且出现的并发症少。

结论:在食道癌的手术后进行早期的肠内营养护理可以增加患者的营养供应,减少患者出现手术并发症的现象,在加上相应的临床护理,患者恢复的效果好,治疗的满意度高,具有积极的临床意义,值得推广和应用。

Doi:10.3969/j.issn.1671-8801.20xx年4月~9月收治的食道癌手术治疗患者100例作为本次研究的对象,并且随机分为了实验组和对照组各50例。

患者的选入标准:患者均患有食道癌需要进行手术治疗,患者在进行手术治疗之前均进行了胃镜的检查,确诊为食道癌。

排除患者患有遗传性疾病和其他的消化道系统的疾病,患者的心肾功能良好。

患者中男性患者55例,女性患者45例,年龄在35~70岁之间,患者的年龄、性别、患病时间等不纳入本次研究的数据统计中,并且P>0.05表示差异不具有统计学意义。

1.2 护理方法。

两组患者均进行常规的手术方法治疗,在手术后进行不同时间的护理。

对照组患者在手术后的72小时进行肠内营养供应,实验组患者在手术后的12小时进行肠内营养供应护理。

具体的方法如下:在手术中留置鼻肠的营养管,通过管道向患者的体内输送肠内营养悬液。

肠内营养悬液主要由蛋白质、纤维、碳水化合物等组成,并且含有人体所需的各种维生素。

在供应营养悬液之间首先要进行温糖水的供应,第二天再进行全力的肠内营养悬液供应,剂量控制在每天500mL左右,根据患者的身体状况可以进行适当的调节,但是要注意每天的供应量不可以超过1500mL。