光合作用(一)光合作用发现历程中的经典实验

- 格式:pptx

- 大小:3.32 MB

- 文档页数:42

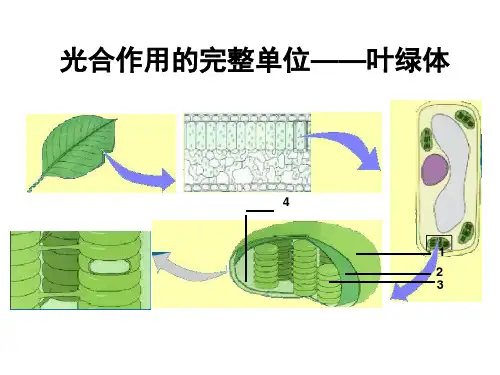

观察植物的光合作用过程光合作用是植物通过吸收阳光、水和二氧化碳,将其转化为养分和氧气的过程。

作为生命的能量源泉,光合作用在维持地球生态平衡和氧气循环中起着重要的作用。

一、光合作用的概述光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化为养分和氧气的过程。

通过一个复杂的反应链,光能被转化为化学能,以供植物的生长和发育。

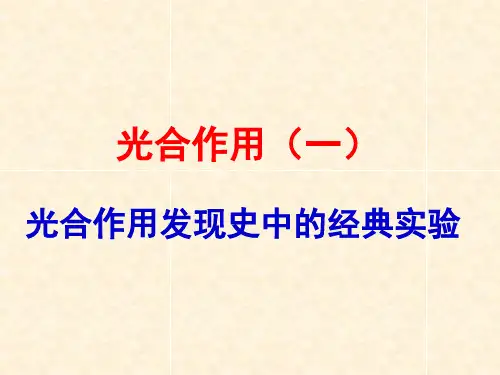

二、光合作用的反应过程1. 光合作用的第一阶段——光能捕捉在植物叶绿素中,存在着光合作用的关键分子——叶绿素。

当阳光照射到叶绿素时,叶绿素分子会吸收光能,并将其转化为电子能量,使得叶绿素激发。

2. 光合作用的第二阶段——电子传递和ATP合成激发的激发态叶绿素通过电子传递链向前传递,最终将电子和质子转移到最终受体——辅酶NADP+上,形成了高能的辅酶NADPH。

同时,光合作用的反应还使得质子被推至胞间隙,形成了质子梯度。

质子梯度通过ATP合酶酶作用,将ADP和磷酸转化为高能的三磷酸腺苷(ATP)。

3. 光合作用的第三阶段——CO2固定和糖合成在这一阶段,植物通过Calvin循环中的一系列酶催化反应,将二氧化碳通过化学反应与辅酶NADPH和ATP反应,最终形成六碳的糖分子。

这些糖分子可以进一步转化为葡萄糖等有机物,供植物进行生长和代谢所需。

三、光合作用的调节与影响因素光合作用的过程受到多种因素的调节和影响。

其中,光强度、温度和二氧化碳浓度是最主要的因素。

光强度过高或过低,温度过高或过低,以及二氧化碳浓度不足,都会对光合作用的效率产生不利影响。

四、观察植物的光合作用过程的途径1. 叶绿素释放氧气实验通过将植物叶片置于水中,利用光照的作用,观察到气泡从叶片中产生,这是由于光合作用生成的氧气被释放出来。

2. 测量光合速率实验通过测量植物在不同光照条件下的二氧化碳摄取速率或氧气释放速率,可以间接地评估植物的光合速率,进而观察到光合作用过程的变化。

3. 叶绿素荧光测量实验利用叶绿素分子的荧光特性,可以间接地测量植物叶片叶绿素的活性和光合作用的效率,从而观察植物光合作用过程的变化。

植物的光合作用实验光合作用是植物生存中至关重要的过程,它通过光能转换为化学能,使植物能够合成有机物质并释放出氧气。

为了更好地理解光合作用的机理和过程,科学家们开展了许多实验研究,其中最常见的是测定植物在光照条件下释放氧气的实验。

这个实验通常会使用一个封闭的实验管,在实验管中装入水和一片完整的植物叶片,并将它们暴露在强光下。

实验开始时,水中没有氧气,但是随着光合作用的进行,植物叶片开始释放氧气。

通过一段时间后,可以看到实验管中气泡的增多,这是因为植物通过光合作用产生的氧气逐渐积累。

如何解释这个实验现象呢?要了解这个问题,我们需要回顾一下光合作用的基本过程。

当植物叶片受到光照时,光能被叶绿素等色素吸收,这些色素吸收到的能量会转化为电子的激发态。

接下来,这些激发态的电子通过电子传递链逐级传递,最终被用于将二氧化碳还原为葡萄糖等有机物质,并释放出氧气。

这个过程中,氧气被释放出来,而二氧化碳则被植物从空气中吸收进来,形成一个光合作用的循环。

在实验中,随着光合作用的进行,植物叶片会不断吸收二氧化碳并释放氧气,因此实验管中氧气的含量会逐渐增多。

当氧气的产生速率大于实验管中氧气的溶解速率时,氧气便会于水中形成气泡。

这个实验结果验证了植物在光照条件下进行光合作用的能力,也证明了光合作用是植物释放氧气的重要来源。

这个实验不仅可以帮助我们理解光合作用的机理,还可以用于研究光合作用的影响因素。

例如,如果我们改变实验条件,如降低光照强度、改变温度或增加二氧化碳浓度,会对实验结果产生什么影响呢?通过对不同条件下的实验进行比较,我们可以更好地了解光合作用的调控机理以及环境因素对植物生长和发育的影响。

除了在实验室中进行的封闭实验外,还有一种常见的光合作用实验是测定光合速率。

这个实验通常将一片叶片放置在测光仪中,通过测量吸收和释放气体的速率来确定光合速率。

这种实验方法具有更高的精度和准确性,可以提供更多的数据用于分析和比较。

总而言之,植物的光合作用实验是研究光合作用机理和影响因素的重要手段。

光合作用的实验过程光合作用是植物和一些微生物进行的一种重要生理过程,能够将太阳能转化为化学能,并且产生氧气。

一般来说,进行光合作用的实验需要以下几个主要步骤:材料准备、实验操作、数据记录和结果分析。

首先,准备材料。

进行光合作用实验需要的主要材料有:鲜叶片(如菠菜或水生植物)、盛有水的培养皿、研磨杵、过滤纸、酒精灯或显微镜灯、试管、试剂如氯化铁和碳酸钠等。

接下来是实验操作。

首先是提取叶绿素。

将鲜叶片剪碎,加入一些水,并使用研磨杵研磨,直到叶片破碎释放出绿色液体。

然后将这个绿色液体过滤,以去除固体颗粒。

接下来,将过滤后的叶绿素溶液倒入试管中。

然后是进行实验。

将试管放入一个盛有水的培养皿中,确保试管中的溶液与外部环境隔绝。

使用酒精灯或显微镜灯照射试管,进行光照处理。

可以调整灯的距离和强度来控制光照的条件。

同时,可以添加一些试剂,如氯化铁和碳酸钠,来改变光合作用的条件。

在实验过程中,可以通过观察试管中的气泡产生情况来评估光合作用的强度和速率。

光合作用产生的氧气会以气泡的形式释放出来,因此,更多的气泡产生表示光合作用更为强烈。

可以观察气泡的数量和大小,并记录下来。

此外,可以使用光度计来测定试管中溶液的深度和光吸收程度,从而获得更准确的光合作用速率。

通过改变光照条件,比较不同条件下的吸光度值,可以得出光合作用的速率和效率。

记录数据是下一个重要的步骤。

实验过程中需要记录下光合作用的各项观察结果,包括气泡产生的数量和大小,光度计测得的吸光度值等。

此外,也可以观察试管中的叶绿素溶液的颜色变化,并记录下来。

最后是结果分析。

根据实验数据和观察结果,可以得出光合作用的速率和效率。

比较不同条件下的实验结果,可以评估光合作用对光线、温度和试剂等因素的敏感性。

此外,还可以进行定量分析,比如计算光合作用的速率常数和叶绿素的光合作用效率等。

总之,光合作用的实验过程需要进行材料准备、操作实验、记录数据和分析结果等多个步骤。

通过这些实验,我们可以更好地了解光合作用的机理和条件要求,并且为进一步的研究和应用提供参考。

光合作用的研究历程光合作用是地球上生命系统的基础环节,它能将太阳能量转化为生物化学能,支撑着生命系统的运行。

光合作用的研究历程可以追溯到19世纪,随着科学技术的不断发展,人们对光合作用的认识也在不断深化。

一、光合作用的初步探索19世纪初,人们对光合作用还知之甚少,直到1796年英国科学家英格汉姆才提出了植物吸收光能诱发氧气分离的概念,即光合作用。

1838年,瑞典科学家S. E. 塞贝克提出植物在光照下光合作用的本质是水分解,释放出氧气和氢离子,后者进一步被还原形成葡萄糖。

这是光合作用的基本反应方程式,被后来的科学家们所深入研究。

二、光合作用反应路径的探索1905年,德国生物化学家威廉・范特霍夫发现了叶绿素是存在于植物叶片中的绿色色素,具有吸收光子的功能。

这一发现为光合作用的反应路径研究提供了基础,为后续的研究打下了重要基石。

1929年,荷兰生物化学家C. B. van Niel运用化学分析的方法,提出了硫醇菌的光合作用反应路径,指出其产生氧气与碳酸盐还原,与绿色植物产生氧气与水分解的反应途径不同。

他的研究打破了人们对光合作用反应途径的传统观念,为研究生命系统的物质代谢奠定了基础。

三、光合作用机理的探究20世纪中期以来,科学技术的快速发展推动了光合作用机理的深入探究。

1951年,英国生物学家R. Hill测定了用光照射的细胞膜释放氧气时的光谱特性。

这一发现证实了塞贝克的研究成果,使得植物在光照下呼吸能与光合作用发生关联被进一步证实。

1961年,美国科学家Melvin Calvin发表了“碳的路径”实验成果,阐明了植物中一氧化碳化合物和糖类的形成过程。

这是对光合作用机理最深入且完整的解释之一,获得了1961年诺贝尔化学奖。

20世纪后期,人们利用先进的技术手段,如扫描透射电子显微镜、基因导向的重构等,对光合作用的细节机理进行了探究,为人类深入理解生命系统的能量来源提供了基础。

四、光合作用的应用研究随着对光合作用的深入探究,人们逐渐认识到光合作用是一项非常重要的技术手段。

光合作用发现历史资料整理一、传统史料---光合作用反应式的发现1.过去,人们一直以为,小小的种子之所以能够长成参天大树,古希腊哲学家亚里士多德认为,植物生长所需的物质完全依靠于土壤。

2. 1648年,一位荷兰科学家范·赫尔蒙特对此产生了怀疑,于是他设计了盆栽柳树称重实验,得出植物的重量主要不是来自土壤而是来自水的推论。

虽然他没有认识到空气中的物质参与了有机物的形成,但从此拉开了光合作用的研究史。

赫尔蒙特把90千克的土壤放在花盆中,然后种上2千克重的柳树,并经常浇水,5年过去了,柳树长到76千克重,而花盆中的土壤只少了60克。

3.早在1637年,我国明代科学家宋应星在《论气》一文中,已注意到空气和植物的关系,提出“人所食物皆为气所化,故复于气耳”。

可惜因受当时科学技术水平的限制,未能用实验来证明这一精辟的论断。

直到1727年,英国植物学家斯蒂芬·黑尔斯才提出植物生长时主要以空气为营养的观点。

而最先用实验方法证明绿色植物从空气中吸收养分的是英国著名的化学家约瑟夫·普利斯特利。

在1771年发现植物可以恢复因蜡烛燃烧而变“坏”了的空气。

4. 1779年,荷兰科学家英恩豪斯(Jan Ingenhousz)进一步证明只有植物的绿色部分在光下才能起使空气变“好”的作用,而其他所有器官即使在白天也会使空气变坏。

这些实验结果为后来人们认识植物绿色部分和光在植物光合作用中的重要性奠定了基础。

5.1872年,科学家塞尼比尔(J.Senebier)如何做实验证明光和CO2的必要性。

6.1804年,瑞士学者德·索苏尔研究了植物光合作用过程中吸收的二氧化碳与放出的氧之间的数量关系,结果发现植物制造的有机物和释放出的氧的总量,远远超过它们所吸收的二氧化碳的量。

由于实验中只使用植物、空气和水,别无他物,因此,他断定植物在进行光合作用合成有机物时不仅需要二氧化碳,水也必然是光合作用的原料。

光合作用探索历程经典实验的过程及结论光合作用,这个词一听就觉得很高大上,但其实它和我们每天的生活息息相关。

想想啊,植物就像是天然的“食物工厂”,它们通过光合作用把阳光变成能量,顺便释放出氧气,让我们这些人类得以呼吸,真是太神奇了。

今天我们就来聊聊光合作用的探索历程,尤其是那些经典实验。

保证你听了会感慨:原来科学家们也是一群“傻小子”!让我们回到19世纪,那时候科学家们对光合作用的理解还是一团雾水。

话说,有个叫做约瑟夫·普里斯特利的科学家,简直是个了不起的发明家。

这个家伙用一种叫“啤酒瓶实验”的方法,居然发现植物可以吸收二氧化碳并释放氧气。

嘿,你没听错,就是啤酒瓶!他把点燃的蜡烛放在一个玻璃瓶里,蜡烛没了,结果瓶子里的小鼠也活不久。

然后他把一棵绿叶植物放进去,过了一段时间,奇迹发生了,蜡烛又能燃烧,小鼠又活了!这时候普里斯特利简直乐开了花,他意识到,植物不仅是美丽的装饰,还真是氧气的制造者,真是“天上掉馅饼”的好事。

不过,这还没完。

再说说一个更“猛”的角色,叫做亨利·法拉第,他的实验就像电影情节一样跌宕起伏。

他用叶绿素和光合作用结合,把光能变成化学能,直接把光变成了植物的“食物”。

他的实验方式很简单,找来一些水,照射上阳光,结果水里的气泡不断冒出来。

没错,那就是氧气!这时他心里一定想:我这是在做魔法吗?这光合作用的奥秘,简直就像打开了新世界的大门,让人觉得有点儿像科幻电影。

再然后,时间到了20世纪,科学家们发现了光合作用的细节,简直是一波接一波的“惊喜”。

有位名叫马丁·卡尔文的科学家,他的实验就像是一场侦探追凶的故事。

他通过一系列复杂的实验,发现了光合作用的化学过程,弄清楚了植物是如何把二氧化碳和水变成葡萄糖的。

这个过程就像是植物的“食谱”,每一步都必须严丝合缝。

科学家们用放射性同位素追踪这些化学反应,简直就像在拍一部间谍片,让人看得入迷。

我们不得不提的是现代科技的力量,真是让人叹为观止。

高中生物光合作用知识点(精选5篇)学习有如母亲一般慈爱,它用纯洁和温柔的欢乐来哺育孩子,如果向它要求额外的报酬,也许就是罪过。

以下这5篇高中生物光合作用知识点是来自于作者的光合作用的范文范本,欢迎参考阅读。

生物光合作用知识点篇一光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。

(一)光合作用的产物1. 有机物:绿色植物在光照条件下进行光合作用,主要产生淀粉,并可进一步合成其他有机物。

2. 氧气:动植物和人的呼吸及燃料燃烧消耗的氧气,都是光合作用产生的'。

(二)光合作用的原料1. 二氧化碳:在缺少二氧化碳的情况下,植物不能制造出光合作用的产物(淀粉),说明二氧化碳是光合作用的原料。

2. 水:光合作用放出的氧来自参与光合作用的水,这说明水也是光合作用不可缺少的原料。

总结:光合作用,即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和暗反应,利用光合色素。

生物光合作用知识点篇二1、光合作用概念:绿色植物利用光提供的能量,在叶绿体中合成了淀粉等有机物,并且把光能转变成化学能,储存在有机物中,这个过程叫光合作用。

2、光合作用实质:绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物(如淀粉),并且释放出氧气的过程。

3、光合作用意义:绿色植物通过光合作用制造的有机物,不仅满足了自身生长、发育、繁殖的需要,而且为生物圈中的其他生物提供了基本的。

食物来源、氧气来源、能量来源。

4、绿色植物对有机物的利用用来构建之物体;为植物的生命活动提供能量5、呼吸作用的概念:细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要,这个过程叫呼吸作用。

6、呼吸作用意义:呼吸作用释放出来的能量,一部分是植物进行各项生命活动(如:细胞分裂、吸收无机盐、运输有机物等)不可缺少的动力,一部分转变成热散发出去。

总结:光合作用给植物提供能量,让绿色植物生存下来。

光合作用实验研究植物进行光合作用的过程光合作用是植物生长过程中至关重要的环节,通过该过程植物可以将光能转化为化学能,从而进行自身的生物合成。

在光合作用实验中,我们可以通过观察和测量一系列的参数来研究植物进行光合作用的过程。

首先,为了进行光合作用实验,我们需要准备一株健康的绿色植物,并将其放置于光照充足的环境中。

为了控制实验条件,我们可以将植物放置在光照强度、温度和二氧化碳浓度都可以调节的生长箱内。

在实验开始时,我们可以先观察植物叶片的颜色,并注意到它们是绿色的。

这是因为植物叶片中含有一种被称为叶绿素的色素,它们能够吸收光能,为植物进行光合作用提供能量。

接下来,我们可以设置一个光合作用的测量仪器,如光合速率测定仪,来测量植物在不同条件下的光合速率。

我们可以通过调整光照强度、温度和二氧化碳浓度等参数来观察它们对光合速率的影响。

实验过程中,我们会发现光合速率与光照强度呈正相关关系。

当光照强度增加时,植物叶片中的叶绿素能够吸收更多的光能,从而增加光合作用的速率。

然而,当光照强度达到一定程度时,光合速率会饱和,即无法再增加。

此外,温度也会对光合作用的过程产生影响。

低温下,光合作用反应速率较慢,而高温下,叶绿素会受到热能的破坏,从而降低光合作用的效率。

因此,适宜的温度对于光合作用的进行至关重要。

另外,二氧化碳浓度对光合作用也起着重要的影响。

二氧化碳是光合作用的底物之一,当二氧化碳浓度较高时,植物能够更多地进行光合作用,并释放出更多的氧气。

然而,在大气中,二氧化碳浓度较低,这可能会限制光合速率的提高。

通过对以上参数的观察和测量,我们可以研究植物进行光合作用的过程,了解光合作用对植物生长和发育的重要性,并进一步探索如何优化植物的光合作用效率。

总之,光合作用实验是为了研究植物进行光合作用的过程而进行的科学实验。

通过观察和测量光合速率的变化,我们可以了解光照强度、温度和二氧化碳浓度对于光合作用的影响。

这将有助于我们深入理解植物的生长和发育机制,为优化农作物产量和环境保护提供科学依据。

光合作用研究历程中的重大事件光合作用是一种生物体内发生的重要的化学反应,为有机体提供能量。

在光合作用的研究历程中,涉及了一系列重大的事件。

本文将讨论光合作用研究历程中发生的一些重大事件,以及这些事件的重要性。

二、斯宾塞库尔特律的实验1845年,美国科学家斯宾塞库尔特(Joseph Priestley and Humphry Davy)实施了一项重要的试验,试图显示氧气是由另一种气体产生的。

他们把植物放在一个封闭玻璃箱中,在箱子中放入水和一种特殊的气体,并观察水中含氧量的变化。

实验表明:当植物放入该箱中时,水中的氧含量会明显增加。

由此,斯宾塞库尔特得出结论:在植物光合作用下,特定气体可以产生氧气。

这项实验发现,植物的光合作用是一种化学过程,它将其他气体转变为氧气。

三、山野新的发现在1865年,日本科学家山野新(Shin Yano)在他的实验室内发现了一种新元素,他将这种元素命名为“山野新气”。

山野新发现这种气体在被光照射后会发生变化,氧气产生量发生变化。

这一发现证实了斯宾塞库尔特的发现,给出了更加确定的结果:光合作用能够产生氧气。

四、左拉夫的发现在1888年,德国科学家左拉夫(Johannes Bayer)在草本植物装置上进行了一项试验,他观察到当植物经过光照时,二氧化碳的浓度会显著降低,同时氧气的浓度会显著增加。

从左拉夫的实验结果可以看出,光合作用是一种利用太阳能将气体转换为有用物质的化学过程。

五、卢森堡的发现1900年,荷兰科学家卢森堡(Jan van Loon)发现了蛋白质对光合作用起重要作用的原理,也就是“卢森堡原理”。

他利用蛋白质建立了一套实验装置,对不同环境下植物光合作用反应进行了研究,从而发现光合作用依赖于蛋白质的参与,蛋白质能够促进光合作用的完成。

六、迈克尔金斯堡的实验1930年,美国科学家迈克尔金斯堡(T.M.Michael andJ.B.Kincaid)进行了一项实验,他利用光度计研究了不同频率的光照照射下,植物光合作用的变化情况,结果表明,当光照的频率不同时,植物光合作用会有所不同。