汽车运用技术专业教材(DOC 226页)

- 格式:doc

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:623

汽车运用工程学Engineering of Automobile Application课程代码:901120749学时数:48 学分数:3一、教学目的本课程是交通运输专业必修课程之一,它是在综合应用现代汽车技术和管理学方法基础上,讲授如何充分发挥汽车的动力性与经济性,以“优质,高效,低耗,安全”地运行,使其获得最佳的经济效益和社会效益。

通过对本课程的学习,使学生掌握汽车运用与管理的基本理论与方法,具备汽车经营管理等技能知识。

二、教学内容、教学目标及学时分配第一章绪论(2 学时)通过本章学习,了解汽车作为重要交通工具在交通运输和人民生活中的地位与作用。

掌握国内外汽车技术和汽车运用工程的发展进程及水平。

重点掌握汽车运用与管理工作的内容及影响汽车运用和管理因素。

1.汽车在交通运输中的应用:汽车在交通运输中的应用现状;汽车在交通运输中的应用前景。

2.汽车运用的条件:动力条件;道路条件。

3.汽车运用工程展望:前景展望;发展趋势。

4.课程的任务与要求:课程任务;课程要求。

第二章汽车的动力性(6 学时)通过本章学习,了解评价汽车动力性能指标。

掌握汽车动力平衡方程式、平衡图及影响汽车动力性能的主要因素与指标。

重点掌握汽车动力性的合理运用。

1.汽车动力性能的评价指标:加速性能;平路上最高行驶速度;最大爬坡角度。

2.汽车的驱动力和行驶阻力:汽车驱动力;行驶阻力。

3.汽车行驶驱动的附着条件:汽车行驶的附着条件;附着力与地面法向反作用力;附着率。

4.影响汽车动力性因素及动力性分析:影响汽车动力性因素;动力性分析。

5.汽车动力的合理运用:发动机动力性;汽车动力合理运用。

6.汽车的动力性试验:测试仪器设备;动力性试验方法。

第三章汽车的燃油经济性(6 学时)通过本章学习,了解汽车燃油的经济特性。

掌握汽车燃油经济性评价指标。

重点掌握影响汽车燃油经济特性的因素及节油技术。

1.汽车燃油经济性的评价指标:等速百公里燃油消耗量;每千克燃油行驶里程。

目录汽车运用技术专业课程标准汽车机械基础课程标准1汽车发动机技术及检修课程标准9汽车电器与辅助电子系统技术与检修课程标准27汽车专业英语课程标准57汽车传动系统技术及检修课程标准64汽车行驶转向与制动系统技术及检修课程标准80汽车网络系统检修课程标准90汽车保养与维护课程标准103汽车维修企业管理课程标准114汽车综合故障诊断课程标准129汽车新技术课程标准142汽车构造认知实训课程标准153汽车发动机拆装与检修实训课程标准161汽车电控实训课程标准169汽车底盘拆装与检修实训课程标准176汽车电气系统检修实训课程标准186汽车保养与维护实训课程标准197汽车综合故障诊断实训课程标准202岗前综合技能实训与考证课程标准213汽车运用技术专业课程标准汽车机械基础课程标准课程名称、代码:汽车机械基础 0712001总学时数:60适用专业:汽车运用技术一、课程概述(一)课程性质本课程是高等职业院校汽车运用技术专业的一门职业能力必修课程。

(二)课程定位通过对本课程的学习,使学生具备对汽车中各种典型机构、传动装置及通用零部件进行结构、工作原理分析,并具备基本的设计计算与分析、国家标准的使用与执行等工作能力。

培养工程意识和职业素养,具有分析、解决实际问题的能力,为后续专业课程的学习及今后的工作起到重要的支撑作用。

(三)设计思路在课程的教学设计方面,围绕“职业能力培养”这一主线,结合汽车制造与装配、维修与技术服务企业相关职业岗位群,与企业合作开展基于工作过程为导向的课程开发。

按毕业生需要完成典型工作任务的所需的汽车机械基础知识、技术应用能力、职业素质进行本课程内容的选取及重构,以此进行本课程的设计。

突出对汽车机械基础知识的理解与应用,培养学生解决工程实际问题的能力。

以服务后续课程为原则,充分考虑教学内容与《汽车发动机技术检修》等后续专业课程内容的衔接,使课程教学更具针对性与实用性。

课程教学注重“实践性、开放性”,实行在专业教室开展“理论、实践一体化”教学,在保证教学效果的同时,达到降低教学成本的目的。

《汽车运用技术》教学大纲适用专业:汽车电子技术专业总学时:40一、课程的目的与任务《汽车运用技术》是汽车专业的一门专业课,适用于汽车电子技术专业。

本课程的任务:了解工程热力学的基础知识,掌握内燃机原理、汽车理论及汽车运用知识,加强对汽车结构设计的综合理解,为最终创造性的运用相关理论,提高内燃机性能及汽车的动力性、燃油经济性、制动性、操纵稳定性及汽车的通过性和平顺性打下基础。

熟悉了解汽车运用方面的知识。

本课程的基本要求:汽车使用性能、汽车电子控制系统的使用、汽车在特殊条件下的使用、汽车运行材料及其使用、汽车公害及防治、汽车技术状况及其变化、汽车更新、汽车购置、汽车驾驶与安全行驶。

重点认识汽车的动力性、燃油经济性、制动性理论。

了解汽车的稳定性、通过性和行驶平顺性等内容二、教学内容及教学要求一、汽车使用性能1 、汽车动力性2、汽车燃油经济性3、汽车制动性4、汽车操纵稳定性5、汽车行驶平顺性6、汽车通过性本章小结重点:汽车等速百公里油耗检测难点:汽车制动性检测二、汽车电子控制系统的使用1、汽车发动机电子控制系统2、汽车电子控制自动变速器3、汽车电子控制防抱死制动系统4、电子控制防抱死制动系统重点:汽车电子控制防抱死制动系统难点:汽车电子控制防抱死制动系统三、汽车在特殊条件下的使用1、汽车走合期的使用2、汽车在低温条件下的使用3、汽车在高温条件下的使用4、汽车在高原和山区条件下的使用重点:汽车走合期的使用难点:汽车在高温条件下的使用、汽车在高原和山区条件下的使用四、汽车运行材料及其使用1、汽车燃油及其使用2、汽车润滑剂及其使用3、汽车特种液及其使用重点:汽车燃油及其使用难点:汽车燃油及其使用五、汽车公害及防治1、汽车排放公害及防治2、汽车噪声公害及防治重点:汽车排放公害及防治难点:汽车排放公害及防治六、汽车技术状况及其变化1、汽车技术状况及其变化2、汽车状况分级与评定重点:汽车技术状况及其变化难点:汽车技术状况及其变化七、汽车更新八、汽车购置九、汽车驾驶与安全行驶1、汽车基础驾驶2、汽车在一般道路上的驾驶3、汽车在高速公路上的驾驶4、汽车在复杂环境下的驾驶5、汽车安全行驶重点:汽车在一般道路上的驾驶难点:汽车安全行驶三、学时分配表四、推荐教材与参考书目赵英勋主编,《汽车运用技术》,机械工业出版社,2011年5月第一版。

《汽车运用技术》课程标准一、课程定位本课程是三年制高职汽车类各专业的基础平台课程,更是汽车检测与维修技术专业核心基础平台课程之一。

在课程设计上,结合学生的实际工作岗位,完成基于工作过程的教学内容的设计。

在教学实施过程中,以实际任务为载体,通过对任务的计划、实施、检查、评价来设计教学过程,充分体现出教师在做中教,学生在做中学,学中做的一体化教学。

本课程在培养学生专业知识、岗位技能的同时还着重于培养学生的职业素养,最终使学生具备完善的专业能力和方法能力。

二、课程建设目标明确课程在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面共同且又具专业特点的课程总体目标,包括知识教学目标、技能教学目标、素质教学目标等。

(一)总目标本课程主要学习汽车使用过程中的基本常识,包括:燃、润料的基本知识,轮胎的基本知识,各条件下的正确使用,汽车日常维护的基本内容以及汽车使用过程的系统管理等,为后续的整车维护课程学习打下良好的基础。

(二)具体目标1.素质教学目标(1)具有事业心和责任感,爱岗敬业,乐于奉献。

(2)具有互助合作精神,能正确评价自我,豁达大度,积极乐观。

(3)具有理性的就业观念和良好的职业道德。

(4)具有安全、文明生产以及环境保护意识。

(5)具有一定的人际交流能力和服务客户意识。

(6)具有积极进取及创新精神。

(7)具有适应职业的身体素质。

2.知识教学目标(1)熟悉汽车分类的原则;(2)熟悉汽车VIN代码的编制规则;(3)熟悉汽车使用说明书的主要功能;(4)了解汽车使用性能的主要评价指标;(5)熟悉汽车在特定条件下的合理使用原则;(6)熟悉汽车燃料的合理使用原则;(7)熟悉汽车润滑材料的合理使用原则;(8)熟悉汽车轮胎的合理使用原则;(9)掌握汽车的日常清洁的基本操作方法;(10)掌握汽车工作介质的检查和补充方法;(11)掌握汽车运行安全部件的检查方法;(12)掌握汽车使用基础管理和过程管理的方法。

3.能力教学目标(1)会辨别汽车类型;(2)会识别汽车VIN代码;(3)会解读汽车使用说明书;(4)会评价汽车使用性能;(5)会在特定条件下的合理使用汽车;(6)会合理使用汽车燃料;(7)会合理使用汽车润滑材料;(8)会合理使用汽车轮胎;(9)会汽车的日常清洁的基本操作;(10)会汽车工作介质的检查和补充;(11)能对汽车运行安全部件的检查;(12)会汽车管理的基本操作。

学习情景八全车线路拆装与调试任务二夏利轿车全车总线更换第一部分实训组织一.实训目的与要求1.了解汽车电气线路的内在联系,提高分析汽车电气设备线路的能力。

2.熟悉汽车全车线路的分析与拆检方法。

二安全与环保教育1、拆卸前,对车辆进行必要的保护,避免刮、划漆面。

2、拆装电器前,拔出汽车钥匙,切断汽车电源。

三实训设备及工具1、训练用夏利轿车(或其他轿车)一辆。

2、数字万用表等检查工具。

3、电工工具、检查用汽车元器件,及相应车型的电气线束,示教板、试灯、手工具等。

四实训步骤与方式第二部分实训内容全车线路检测内容及要求1.线路的检查电线束安装完毕后,先检查电线末端插接器与电气设备连接是否正确,铅蓄电池正、负极接线位置是否正确。

2.不起动发动机,用铅蓄电池做电源试验具体方法:先不装蓄电池的搭铁线,用一只功率为20W、电压与该车相同的灯泡做试灯,串联在铅蓄电池负极与车架搭铁端之间,关闭车上所有用电设备开关。

正常时,试灯应不亮,否则表明电路有故障,应予以检查排除。

当电路正常后,取下灯泡,用一只容量为30A的熔断丝,串联在铅蓄电池负极与车架搭铁端之间,不起动发动机,逐个接通车上各用电设备电源,对电气设备及线路进行调试,直到电气设备及线路无故障为止,再取下熔断丝,连接好铅蓄电池搭铁线。

3.起动发动机试验(1)打开点火开关,起动发动机后,检查燃油表、水温表、机油压力表、气压表工作是否正常;特别要注意电流表,如异常,马上关闭发动机,检查充电系统。

(2)检查其它电器设备及其线路工作是否正常,如发现故障应及时排除。

(3)如发动机不能起动,检查点火系及起动系电器设备及其线路工作情况,如有故障应予以排除,如无故障则应检查汽油发动机燃料供给系工作是否正常。

(4)注意在检测试验过程中如发现熔断丝熔断,一定要先查明故障原因并排出之后再进行试验。

经检查的电气设备都工作正常检测试验完毕。

(四)配线技术参数1.低压导线允许载流值见表低压导线允许载流值见2.12V电系主要电路导线截面积推荐值见表12V电系主要电路导线截面积推荐值3.电气线路的主色规定表电气线路的主色规定第三部分实训操作一、在汽修厂或生产性实习基地,熟悉修理工作任务,并接受本项目工作任务,填写任务基本信息确认表,(1)填写任务确认表格。

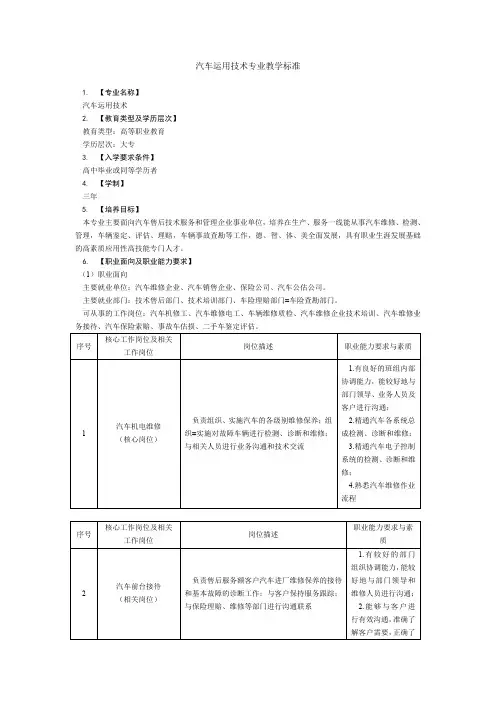

汽车运用技术专业教学标准

1. 【专业名称】

汽车运用技术

2. 【教育类型及学历层次】

教育类型:高等职业教育

学历层次:大专

3. 【入学要求条件】

高中毕业或同等学历者

4. 【学制】

三年

5. 【培养目标】

本专业主要面向汽车售后技术服务和管理企业事业单位,培养在生产、服务一线能从事汽车维修、检测、管理,车辆鉴定、评估、理赔,车辆事故查勘等工作,德、智、体、美全面发展,具有职业生涯发展基础的高素质应用性高技能专门人才。

6. 【职业面向及职业能力要求】

(1)职业面向

主要就业单位:汽车维修企业、汽车销售企业、保险公司、汽车公估公司。

主要就业部门:技术售后部门、技术培训部门、车险理赔部门=车险查勘部门。

可从事的工作岗位:汽车机修工、汽车维修电工、车辆维修质检、汽车维修企业技术培训、汽车维修业务接待、汽车保险索赔、事故车估损、二手车鉴定评估。

(2)能力结构总体要求

(3)核心岗位资格证书

7.【典型工作任务及其工作过程】

8.【培养方案框架体系】(1)体系架构与课程路线(2)课程方案

说明:①“28”表示集中整周教学按每周28学时计算;②不同院校可根据本校实际与地区行业特点适当调整教学计划安排,每学期学时数控制在350~400为宜(第六学期除外)。

9.【学习领域主要可能基本要求】。

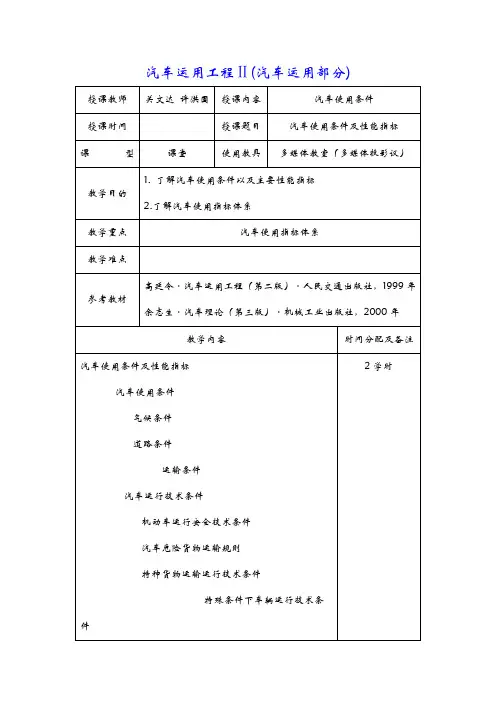

汽车运用工程Ⅱ(汽车运用部分)板书设计参见电子讲稿(ppt)课后小结本堂课介绍了汽车使用性能指标和汽车运输条件。

授课教师关文达许洪国授课内容汽车运行工况、汽车使用性能指标授课时间授课题目汽车使用条件及性能指标课型课堂使用教具多媒体教室(多媒体投影议)教学目的1. 了解汽车使用条件以及主要性能指标2.熟悉汽车运行工况调查方法教学重点汽车运行工况教学难点汽车运行工况调查方法参考教材高延令·汽车运用工程(第二版)·人民交通出版社,1999年余志生·汽车理论(第三版)·机械工业出版社,2000年教学内容时间分配及备注汽车使用条件及性能指标汽车运行工况汽车运行工况调查汽车使用性能指标容载量汽车的质量利用使用方便性操纵轻便性乘客上下方便性装卸货物方便性紧凑性乘坐舒适性最大续驶里程机动性2学时板书设计参见电子讲稿(ppt)小结本堂课介绍了汽车运行工况和汽车使用性能指标。

要求学生掌握汽车运行工况调查方法和数据处理。

授课内容汽车燃料经济性概述授课教师关文达许洪国授课时间授课题目汽车使用经济性课型课堂使用教具多媒体教室(多媒体投影议)1.熟悉汽车燃料经济性指标教学目的2.握汽车燃料消耗方程式教学重点燃料经济性计算教学难点最小燃料消耗方程高延令·汽车运用工程(第二版)·人民交通出版社,1999年参考教材余志生·汽车理论(第三版)·机械工业出版社,2000年教学内容时间分配及备注2学时汽车使用经济性汽车燃料经济性评价指标试验方法计算方法板书设计参见电子讲稿(ppt)课后小结本堂课概括地介绍了汽车燃料经济性的评价指标和计算方法。

授课教师关文达许洪国授课内容提高汽车使用燃料经济性的途径和技术授课时间授课题目汽车使用经济性课型课堂使用教具多媒体教室(多媒体投影议)教学目的熟悉提高汽车燃料经济性的措施教学重点政策途径和技术数措施教学难点参考教材高延令·汽车运用工程(第二版)·人民交通出版社,1999年余志生·汽车理论(第三版)·机械工业出版社,2000年教学内容时间分配及备注汽车使用经济性提高汽车使用燃料经济性的途径和技术政策性措施提高汽车燃料经济性的结构措施汽车驾驶技术和维护的影响2学时板书设计参见电子讲稿(ppt)课后小结本堂课介绍了提高汽车使用燃料经济性的途径和技术。

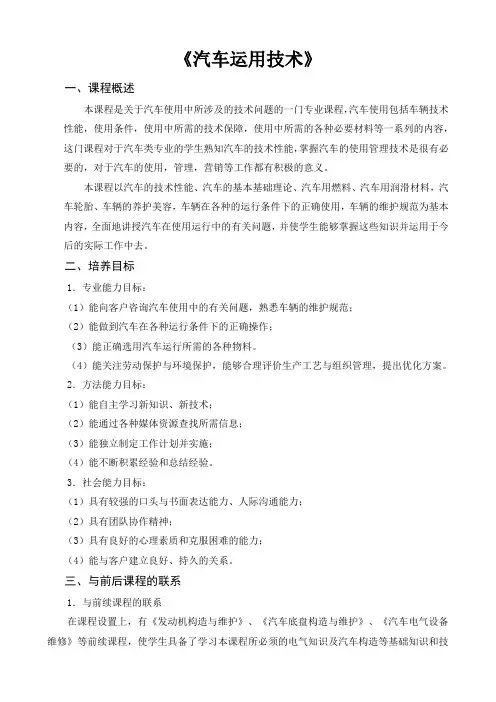

《汽车运用技术》一、课程概述本课程是关于汽车使用中所涉及的技术问题的一门专业课程,汽车使用包括车辆技术性能,使用条件,使用中所需的技术保障,使用中所需的各种必要材料等一系列的内容,这门课程对于汽车类专业的学生熟知汽车的技术性能,掌握汽车的使用管理技术是很有必要的,对于汽车的使用,管理,营销等工作都有积极的意义。

本课程以汽车的技术性能、汽车的基本基础理论、汽车用燃料、汽车用润滑材料,汽车轮胎、车辆的养护美容,车辆在各种的运行条件下的正确使用,车辆的维护规范为基本内容,全面地讲授汽车在使用运行中的有关问题,并使学生能够掌握这些知识并运用于今后的实际工作中去。

二、培养目标1.专业能力目标:(1)能向客户咨询汽车使用中的有关问题,熟悉车辆的维护规范;(2)能做到汽车在各种运行条件下的正确操作;(3)能正确选用汽车运行所需的各种物料。

(4)能关注劳动保护与环境保护,能够合理评价生产工艺与组织管理,提出优化方案。

2.方法能力目标:(1)能自主学习新知识、新技术;(2)能通过各种媒体资源查找所需信息;(3)能独立制定工作计划并实施;(4)能不断积累经验和总结经验。

3.社会能力目标:(1)具有较强的口头与书面表达能力、人际沟通能力;(2)具有团队协作精神;(3)具有良好的心理素质和克服困难的能力;(4)能与客户建立良好、持久的关系。

三、与前后课程的联系1.与前续课程的联系在课程设置上,有《发动机构造与维护》、《汽车底盘构造与维护》、《汽车电气设备维修》等前续课程,使学生具备了学习本课程所必须的电气知识及汽车构造等基础知识和技能。

2.与后继课程的关系为后续课程《车身电控系统检修》、《汽车综合故障诊断》的学习提供了专业知识和技能基础,也为《毕业综合实践》、《顶岗实习》和《毕业设计》等课程打下良好的基础,更为职业生涯发展奠定基础。

四、教学内容与学时分配根据职业岗位汽车维修工的要求,将本课程的教学内容分为6个项目,具体如下表1。

一、课题的导入一辆本田飞度乘用车无高压火,启动机运转正常发动机不着车需要检修。

引导学生首先打开发动机罩,观察此车属于哪种类型(有分电器;单缸独立点火;双缸同时点火)二、微机控制点火系介绍6.2.1有分电器微机控制点火系统主要特点:只有1个点火线圈。

组成:凸轮轴/曲轴位置传感器、空气流量计、冷却液温度传感器、节气门位置传感器、起动开关、空调开关、车速传感器。

各种传 感器二屮』』 W 』屮* 火花塞ECU点火器6.2.2无分电器电控点火系统卜特点:用电子控制装置取代了分电器,利用电子分火控制技术将点火线圈产生的高压电直接送给火花塞进行点火,点火线圈的数量比有分电器电控点火系统 多。

厂优缺点:分火性能较好,但其结构和控制电路复杂。

卜 分类:根据点火线圈的数量和高压电分配方式的不同,分为: 6.2.2.1 单缸独立点火式;- 特点:每缸一个点火线圈,即点火线圈的数量与气缸数相等。

卜由于每缸都有点火线圈,即使发动机转速很高,点火线圈也有较长的通电 时间,可提供足够高的点火能量。

1缸 2缸丨3缸| 4缸 5缸| 6缸电 点火碑号Htl 廿水jg 1)专尊E *(K3fiCU车迭駝诱 骗脚s^f1賀I l VJ 3^点±开关讯{蛊火恃S点:火系统电as本田飞度属于单缸独立点火系特例,即单缸使用了双点火线圈。

6.222双缸同时点火式;特点:点火线圈的个数等于气缸数的一半。

当两同步缸同时到达上止点时,火花塞跳火,其中一缸接近压缩行程上止点,为有效点火;另一缸接近排气行程上止点,为无效点火。

ICil -LL GM.I1LKWMT■.亠亠◎X ■▲1[»AJ NO 3U&QAIWHT^tjRIVLI.HJP1-S1EII _''□ilOlFGiyWiyiaWHT»4WHT-^3RNWHTi^LKBLKTWKFBUKAArnT th*. LmMO.1MNWHT.dBtU ICSALWHTXHLK tGPM_S2iE_J L _______ ,NO dE E R NQ « l £z±L±^ I 二 M.r 云■GPLSJI本田飞度Bl VEL1 'BLK/ WHTJB J O LRMCJ 1WMT a-&RN贾火花点火线圏组件(.含两千点火醴圉和一个输出驱动级)奥迪A4属于双缸同时点火,1、4缸为一组;2、3缸为一组。

《汽车应用技术》课程标准课程编码:课程类别:专业核心课适用专业:汽车制造与装配授课单位:汽制教研室学时:108 编写执笔人及编写日期:刘霞学分:6 审定负责人及审定日期:1、课程定位和课程设计1.1课程性质与作用课程的性质课程是汽车制造与装配专业的专业核心课程,是对汽车从选购到报废整个过程的知识综合。

课程的作用本课程主要培养学生对汽车的选购及使用等能力。

初步掌握汽车常用材料的性能,具备合理选材及应用的能力与其他课程的关系先修课程是汽车机械知识、汽车构造、汽车电器等,后续课程包括汽车车损与定损、二手车评估等课程。

1.2课程基本理念课程基本理念是以就业为导向,以学生为主体,既要考评学生掌握和运用相关知识的水平和能力,更要考查他们选车、用车、养车的能力,还要考查他们对汽车各种工程材料的机构、性能及其在汽车上的应用,又要知道各种运行材料的种类、性能、牌号及应用,为将来从事汽车行业工作奠定基础。

1.3课程设计思路本课程上半部分围绕汽车选购、汽车使用、汽车报废的主题设置三个模块主线展开,这三个模块的建构,贯彻了从先到后的课程体系设置思路,既保持了前后的系统联系,又体现了内容目标的递进层次。

对应汽车的选购、汽车消耗品的合理使用、汽车的基础管理将成为本课程的重要内容。

汽车的报废是本课程的延伸和拓展,既着眼于学生就业的需要,又考虑用车现实的需求。

下半部分内容,使学生对汽车用金属材料、非金属材料、燃料和润滑液等各种材料有一个较全面的、概括性的了解;本课程共54学时,3学分,通过本课程学习,学生能掌握汽车选购及使用的更专业性的知识,便于为以后选车、用车打下基础而且初步掌握汽车常用材料与车用油品的性能、具备合理选材及应用的能力;为学好后续专业课程及今后进一步学习打下基础。

2、课程目标经过课程学习,学生能够学会新车的选购及使用、汽车消耗品的合理使用、汽车安全使用与管理、鉴别汽车技术状况的变化等方面的基本技能。

获得常用汽车工程材料及零件加工工艺的知识,培养工艺分析的初步能力,并为学习其它有关课程及以后从事汽车制造以及汽车检测与维修等工作奠定必要的基础。

《汽车使用技术》课程标准(一)课程性质与任务1、课程性质《汽车使用技术》就是汽车检测与维修技术专业与卓越技师等专业得核心课程,就是一门综合性强,涉及面广,教学设备要求高、理论与实践紧密结合得课程,主要针对汽车修理工、汽车配件管理员、汽车企业管理技术员汽车维修企业经理等岗位开设。

2、课程任务主要任务就是通过“情景导向、任务驱动”得教学方式,培养学生在汽车技术维修, 技术管理工作岗位得统筹、计划、技术管理能力,要求学生掌握现代汽车企业技术管理工作得基本技能,通过本课程得学习,使学生理解汽车基本性能、安全性能评价、汽车得合理使用、安全使用等知识,使学生能够胜任现代汽车企业得技术管理岗位,为就业打下基础。

3、与相关课程得关系在已学《汽车底盘构造与维修》、《自动变速器原理与检修》、《汽车发动机构造与维修》、《发动机拆装实训》、《底盘构造与维修实训》、《汽车电控设备维修实训》等专业课得基础上,进行本门课程得学习,后续课程为《汽车电控设备维修实训》、《汽车二级维护》、《汽车综合性能诊断技术实训》等专业课。

(二)课程教学目标1.知识目标(1)熟练掌握汽车基本性能评价指标,达到能瞧懂汽车技术参数指标并会具体分析与评价。

(2)掌握车辆在不同环境(走合期、低温、高温与高原、山区、恶劣道路环境)下得使用特点与方法。

(3)掌握汽车消耗品得种类及使用注意事项。

(4)抓住汽车合理安全使用得方法,防止与减少车辆事故得发生。

(5)掌握汽车技术状况变化得规律,利用变化规律及时掌握汽车技术状况,并釆取措施防止汽车技术故障发生。

(6)掌握汽车一级维护与二级维护作业得主要内容,熟练操作各项维护作业项目。

(7)掌握汽车评估与报废得有关知识,了解最新得汽车报废标准。

2.能力目标(1)能自主学习新知识、新技术。

(2)能通过各种媒体资源查找所需信息。

(3 )能独立制定工作计划并进行实施。

(4)能不断积累汽车维护经验,从个案中寻找共性。

(5)能对车辆得综合性能通过各项指标进行测定与评价。

汽车运用技术专业教材(DOC 226页)目录汽车运用技术专业课程标准汽车机械基础课程标准 (1)汽车发动机技术及检修课程标准 (23)汽车电器与辅助电子系统技术与检修课程标准 (67)汽车专业英语课程标准 (144)汽车传动系统技术及检修课程标准 (170)汽车行驶转向与制动系统技术及检修课程标准 (208)汽车网络系统检修课程标准 (237)汽车保养与维护课程标准 (275)汽车维修企业管理课程标准 (307)汽车综合故障诊断课程标准 (348)汽车新技术课程标准 (388)汽车构造认知实训课程标准 (417)汽车发动机拆装与检修实训课程标准 (438)汽车电控实训课程标准 (457)汽车底盘拆装与检修实训课程标准 (474)汽车电气系统检修实训课程标准 (503)汽车保养与维护实训课程标准 (540)汽车综合故障诊断实训课程标准 (553)岗前综合技能实训与考证课程标准 (586)汽车运用技术专业课程标准汽车机械基础课程标准课程名称、代码:汽车机械基础 0712001 总学时数:60适用专业:汽车运用技术一、课程概述(一)课程性质本课程是高等职业院校汽车运用技术专业的一门职业能力必修课程。

(二)课程定位通过对本课程的学习,使学生具备对汽车中各种典型机构、传动装置及通用零部件进行结构、工作原理分析,并具备基本的设计计算与分析、国家标准的使用与执行等工作能力。

培养工程意识和职业素养,具有分析、解决实际问题的能力,为后续专业课程的学习及今后的工作起到重要的支撑作用。

(三)设计思路在课程的教学设计方面,围绕“职业能力培养”这一主线,结合汽车制造与装配、维修与技术服务企业相关职业岗位群,与企业合作开展基于工作过程为导向的课程开发。

按毕业生需要完成典型工作任务的所需的汽车机械基础知识、技术应用能力、职业素质进行本课程内容的选取及重构,以此进行本课程的设计。

突出对汽车机械基础知识的理解与应用,培养学生解决工程实际问题的能力。

以服务后续课程为原则,充分考虑教学内容与《汽车发动机技术检修》等后续专业课程内容的衔接,使课程教学更具针对性与实用性。

课程教学注重“实践性、开放性”,实行在专业教室开展“理论、实践一体化”教学,在保证教学效果的同时,达到降低教学成本的目的。

开展机械创新设计实践教学活动,将理论学习与汽车结构实际案例及应用结合起来,以拓展学生的创新思维。

通过形式多样的教学方式互相融合,培养学生的综合能力和素养。

二.课程基本目标(一)知识目标1.能够认识机械识图;1.能够独立分析零件受力;3.能够掌握常用机构和机械传动的结构及工作原理;4.能够独立分析轴系零件和液压传动等内容。

(二)职业技能目标1.绘制及识读简单机构运动简图。

2.学会分析汽车常用机构与传动装置的运动的方法。

3.掌握汽车部分零部件结构及工作原理。

(三)职业素质养成目标培养学生对汽车专业的学习兴趣和对汽车相关行业前景的向往。

(四)职业技能证书考核要求保证学生初步具备汽车高级工的素质。

三.课程教学内容与要求四.实施建议(一)教学组织建议1.课堂讲授教学与直观教学相结合为了加强学生必要的感性认识,在汽车机械基础课程的教学中,适当让学生认识机械零部件,结合课堂教学内容,教师对一些典型的汽车传动系统、结构特点、设计方法等进行讲解,加深学生对教材内容的理解,扩大学生的知识面。

2.理论教学与实践教学相结合根据汽车机械基础课程工程性强的性质,时刻把握将理论内容与实际紧密结合,不断对学生进行创新意识和工程理念的培养,将具有工程应用背景的实际例子恰当地引入课堂中,既丰富了课程内容,又加深了学生对设计理论和设计方法的理解,同时也激发了学生学习该课程的兴趣。

3.多媒体课件的应用在多媒体课件中,多应用图片、动画和一些影视等来讲解课堂的内容。

(二)教学评价建议1.期末考核评价及方式评价方式为理论闭卷考试。

2.教学过程评价根据学生上课的出勤情况,作业完成情况和动手操作情况来整体评价。

3.课程成绩形成方式其中包括期末考核、过程考核两部分。

1.期末考核:占总评成绩的70﹪。

其中理论考核成绩和技能考核成绩各占一半。

2.过程考核:占总评成绩的30%。

(三)教材的编写与选用本课程教材选用机械工业出版社出版的由霍振生主编的《汽车机械基础》,此教材是国家技能型紧缺人才培养培训工程系列教材,高职高专规划教材。

(四)课程主讲教师和教学团队要求说明课程负责人应是本专业骨干教师,同时具有中级及以上职称和高级工及以上职业资格证书,从事汽车教学行业五年以上经历。

对于教学团队的成员应具有本科及以上学历,同时具有高级工及以上职业资格证书,有一线教学和实际生产经验。

(五)课程教学环境和条件要求多媒体教室,绘图室和相应的绘图工具,拆装实训室和相应的设备、工具。

(六)教学资源的开发与利用本课程可在多媒体教室进行一体化教学,拆装实训室进行现场教学,看各种机构的运用。

编制人:杨少波编制单位:汽车工程系汽车运用技术教研室审核人:王刚教学团队负责人:王刚系部主任:孟繁营汽车机械基础课程项目载体设计项目一机械识图模块一机械识图教学目标:能够学会投影法与三视图、能够认识基本体、能够认识零件常用表达方法的基本知识、能够认识标准件与常用件的基本知识、能够认识零件图和装配图。

工作任务:1.能够独立完成识读三视图的技能练习。

工作模块;2.独立制作各种基本体。

工作任务:3.独立绘制零件图与装配图。

项目活动1:认知三视图。

项目活动2:制作基本体。

项目活动3:识读零件图与装配图。

相关知识:投影法与三视图的基础知识、基本体的基础知识、零件常用表达方法的基本知识、标准件与常用件的基本知识、零件图和装配图的基础知识。

练习:参考某公司汽车发动机设计图纸,根据图纸要求,学生分成4组,每组5到7人,每组学生进行训练。

项目二常用机构和机械传动模块一常用机构和机械传动教学目标:能够熟悉常见机构,能够独立分析机械传动。

工作任务:认知常见机构并独立分析机械传动的原理。

项目活动1:认识平面连杆机构。

项目活动2:认识齿轮机构。

项目活动3:认识轮系传动、带传动和链传动。

相关知识:熟悉平面连杆机构,齿轮机构,轮系传动、带传动和链传动。

练习:学生分成4组,每组5到7人,每组学生在汽车上查找以上各种机构并说明其作用。

项目三轴系零件模块一轴系零件教学目标:认识轴系零件。

工作任务:认识联轴器、离合器与制动器,轴与轴承。

项目活动1:计算并分析各轴的受力。

项目活动2:认知联轴器、离合器与制动器。

相关知识:联轴器、离合器与制动器的基本内容,轴与轴承的基本内容。

练习:某车主的离合器与制动器出现问题,学生分成4组,每组5到7人,每组学生认知离合器与制动器,并查找故障原因。

项目四液压传动模块一液压传动教学目标:认识液压传动。

工作任务:认识液压传动的基本概念与主要元件,能够独立分析液压基本回路及实例。

项目活动1:认识液压传动的基本概念与主要元件。

项目活动2:能够独立分析液压基本回路及实例。

相关知识:液压传动的基本概念与主要元件,液压基本回路的内容。

练习:某汽车的液压回路出现问题,学生分成4组,每组5到7人,每组学生绘制油路,并检查故障。

汽车发动机技术及检修课程标准课程名称、代码:汽车发动机技术及检修0712014、0712023总学时数:112适用专业:汽车运用技术一、课程概述(一)课程的性质本课程是汽车运用技术专业的职业能力必修课程。

(二)课程定位本课程的目标是让学生在掌握汽车发动机的总体结构与布置、汽油机工作原理、柴油机工作原理等知识基础上掌握曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、汽油电喷系统、进排气控制系统、怠速控制系统、点火控制系统、柴油供给系、柴油机电控系统等系统的认识与检修的能力,并在此基础上掌握发动机的装配调试和发动机综合故障诊断与维修的能力。

本课程要以《汽车机械基础》、《汽车认识》等课程的学习为基础,也是进一步学习《汽车综合性能检测》、《汽车综合故障诊断》、《汽车维修业务接待》等课程的基础。

(三)课程设计思路该课程是依据“汽车运用技术分析表”中的“发动机诊断”工作任务设置的。

其总体设计思路是:先让学生对汽车发动机的总体结构与布置、汽油机工作原理、柴油机工作原理等知识有一定的了解基础上,通过设计曲柄连杆机构的认识与检修、配气机构的认识与检修、冷却系的认识与检修、润滑系的认识与检修、汽油喷射式供给系的认识与检修、进排气控制系统的认识与检修、怠速控制系统的认识与检修、点火控制系统的认识与检修、柴油供给系的认识与检修、柴油机电控系统的认识与检修等项目,将以知识传授为主要特征的传统学科模式转变为以项目为中心组织课程内容,让学生在完成上述单一系统的诊断与维修的过程中学会相应系统的诊断与维修技能的同时构建相应系统的知识;并在此基础上通过发动机的装配调试和发动机综合故障诊断与维修等项目的设计,让学生掌握发动机诊断的技能并构建相应的知识。

项目设计以发动机相关系统的认识与检修为线索来进行,并最终达到掌握发动机诊断技能的目标。

在教学过程中,通过校企合作、校内实训基地建设等途径,采取工学结合、开放实训室等形式,充分开发教学资源,为学生提供充分的实践机会。

通过过程评价、知识评价和实践操作评价的形式来评定项目教学,对项目评价的重点要突出实践操作的评价,以此重点反映学生对相关项目的技能的掌握,并体现学生对相关职业能力的掌握程度。

二、课程基本目标(一)知识目标1.掌握发动机的基本构造和各组成部分的功用2.掌握发动机的常用术语和基本工作原理3.掌握曲柄连杆机构主要机件的构造及工作原理4.掌握配气机构的功用、组成、布置及驱动方式、配气相位等知识5.掌握配气机构主要机件的构造及工作原理6.认识电喷系统的构造7.掌握电喷系统的工作原理与检修方法8.认识进排气控制系统的构造9.掌握进排气控制的工作原理与检修方法10.认识怠速系统的构造11.掌握怠速控制系统的工作原理与检修方法12.认识点火控制系统的构造13.掌握点火控制系统的工作原理与检修方法14.认识柴油机供油系统的构造15.掌握柴油机供油系统的工作原理与检修方法16.认识电控柴油机的结构17.掌握冷却系的功用、组成、冷却液循环路线18.掌握冷却系主要机件构造及工作原理19.掌握润滑系的功用、组成、机油压力润滑循环路线20.掌握润滑系主要机件构造及工作原理(二)职业技能目标1.掌握曲轴轴向间隙的检查和调整、连杆检验与校正、缸体缸盖检验、活塞环选配等技能2.掌握曲柄连杆机构常见故障的诊断的技能3.掌握气门与气门座的检验与修理技能4.掌握气门间隙的调整技能5.掌握配气机构常见故障的诊断技能6.掌握燃油喷射系统主要零部件的检测技能7.掌握电喷系统的检修技能8.掌握进排气系统的检修技能9.掌握怠速控制系统的检修技能10.掌握点火控制系统的检修技能11.掌握柴油机供给系的维护与简单故障诊断的技能12.掌握冷却系主要部件的维护与检修13.掌握冷却系常见故障的诊断技能14.掌握润滑系主要部件的维护与检修15.掌握润滑系常见故障的诊断技能(三)职业素质养成目标1、具有良好的职业道德,工作态度和责任感。