现代诗歌研究 第四章 40年代新诗

- 格式:pptx

- 大小:1.57 MB

- 文档页数:51

第十九章40年代新诗第十九章40年代新诗第一节40年代新诗概况{现实主义(主潮)浪漫主义(七月诗派)现代主义(西南联大诗群)(40年代的诗歌总体特征历史大转折时期,以现实主义为诗歌主潮,浪漫主义和现代主义,向现实主义靠拢的倾向。

40年代对中国来说正处在历史大转折时期,每一个诗人个人的命运不得不与民族、阶级的命运结合在一起,只有让一己的悲欢融入群体的大悲欢中去作吟唱,才是诗人抒情事业的真正出路。

正是这些决定了这时期以现实主义为诗歌主潮,而浪漫主义和现代主义,也都显示为向现实主义靠拢的倾向。

七月诗派浪漫主义在40年代主要表现为战斗激情的抒发,可称为战斗浪漫主义。

高举战斗浪漫主义大旗的是七月诗派。

该诗歌群体以文学杂志《七月》而得名。

《七月》主编胡风自己就是诗人,因此特别重视诗,以致使《七月》特别吸引一大批有相似倾向的诗人,包括胡风自己以及艾青、田间、亦门、鲁藜、天蓝、邹荻帆、孙钿、彭燕郊、庄涌、杜谷、冀汸、侯唯动、雷蒙、又然、方然、辛克、钟瑄、山莓、鲁沙、白莎等,由此形成一个有相当规模的七月诗派。

“七月”诗人奉胡风的理论为流派的纲领依据。

胡风西南联大诗群(主知派现代主义)沉思生命、拷问自我灵魂的诗思流行了起来,而这正是追求主知派现代主义的逻辑起点。

对这一诗潮作忠实体现的是西南联大诗群。

闻一多、朱自清、卞之琳、李广田、冯至、孙毓棠以及来自英国的青年教师、诗人、诗学理论家燕卜荪等。

西南联大诗人有闻一多、朱自清、卞之琳、李广田、冯至、孙毓棠以及来自英国的青年教师、诗人、诗学理论家燕卜荪等。

代表诗人九叶诗派40年代诗坛能综合现实主义、浪漫主义与现代主义三股诗潮,怀着现实主义精神而对时代、社会与生命作抒唱,从而达到这时期新诗创作制高点且具有整合性意义的诗人是艾青,诗派是九叶诗派。

第二节艾青艾青(1910—1996)中国现代诗人。

原名蒋海澄,浙江金华人。

1933年第一次用艾青地笔名发表长诗《大堰河———我的保姆》,感情诚挚,诗风清新,轰动诗坛。

40年代现代诗歌五篇范文第一篇:40年代现代诗歌40年代现代诗歌冯至和穆旦等一、冯承植,河北涿县人,1921 入北大预科,1927 本科毕业,去哈尔滨教中学,1930 留学德国,1935 回国,1938 到昆明,进西南联大任教授。

他的早期诗集有:《昨日之歌》《北游及其他》,代表作《我是一条小河》《蛇》《迟迟》等。

鲁迅称他为“中国最为杰出的抒情诗人”。

1941 写27首,集为《十四行集》,为中国最优秀的哲理诗。

• 《十四行集》是“沉思的诗”。

诗人从日常生活及普通事物中发现哲理,加以吟诵,把现代哲理诗推向高峰。

诗人在村童农妇、飞虫小草、树木小狗等被忽视的日常事物中融入独特的生命体验,表达出达观的宇宙和人生观。

• 十四行诗歌形式早已进入中国,冯至加以改造,使其“可以在中国诗里活下去”,“建立了中国十四行的基础”(朱自清语)。

二、穆旦40年代初在昆明活跃着一群现代派诗人,穆旦(查良铮1918-1977)便是其中的佼佼者,后来成为中国新诗派最有代表性的诗人。

后因出国而辍笔。

1976 又写出最优秀的抒情诗。

他也是最好的诗歌翻译家• 中国新诗派“综合” 是这一诗派的核心观念,指的是现实、象征与玄学的综合。

• 其中“现实”既是时代社会的,也是个人的,包括人的内心世界;“玄学”是指追求思想的感性显现,象征则表现于暗示含蓄。

此一诗派惯常将意象与思想凝合,传统的主观抒情让位于戏剧性的客观化处理。

• 穆旦诗用冷酷的笔调深入心灵做严峻的自我拷问,揭露出现代人“丰富的痛苦”,显得异常深刻。

《出发》是这方面的代表。

《诗八首》从恋爱中也看出“火灾”。

他对人的生存困境的描写令人读之发颤!• 穆旦又是能够在最困苦的时刻看到了曙光的人,《赞美》通过对老农的劳作的描写欢呼:“一个民族已经起来”。

• 穆旦诗难于理解,理解了则意味无穷。

曹禺及其话剧曹禺:(1910-1996):原名万家宝,字小石,祖籍湖北潜江,生于天津。

我国著名戏剧大师,中国现代话剧的奠基人之一,戏剧教育家。

四十年代现实主义新诗评论与研究(1)【内容提要】新诗大众化诉求是抗战时期新诗理论批评的时代最强音。

“激进型”、“传统型”和“综合型”的现实主义诗论从不同侧面体现了这种要求。

“激进的现实主义”诗论主要围绕朗诵诗、街头诗、方言诗、叙事诗、新诗的民族形式、现代政治讽刺诗和“九叶派”等问题展开过论争,在许多问题上,表现出“旧错误和新偏向”。

实质上,它们都着眼于新诗大众化以及如何更好地为现实斗争与救亡图存服务。

“传统的现实主义”诗论则潜心于对新诗现实主义精神及其艺术规律的探讨。

而综合性的“体验的现实主义”诗论强调创作主体与创作客体之间相生相克。

它们共同推进了40年代现实主义诗论的发展和深化。

40年代新诗理论批评,依然是现实主义和现代主义双峰并峙,且有互渗现象。

不像30年代只是纯诗派单方面地对现实主义进行有限的开放;40年代中后期“七月诗派”诗论与“九叶诗派”诗论双向渗透、交互影响。

因此,综合是40年代新诗理论批评最重要的特征。

当然,它也出现过偏至,如40年代“激进”形态的现实主义和现代主义诗论。

这一切均表明40年代现实主义内部的丰富复杂。

正因为如此,为了梳理出它们内在的理路和外在的交锋,我把40年代的现实主义诗论划分为“激进的现实主义”诗论、“传统的现实主义”诗论和“体验的现实主义”诗论3种。

【作者】杨四平一所谓“激进的现实主义”,是指40年代那种带有强烈“左倾”机械论和庸俗社会学成分的无产阶级的现实主义。

它们是40年代新诗理论批评的主导力量,其诗歌信条可以归结为5点:1、新诗是以阶级为基础,并取决于阶级;2、新诗是宣传的武器,政治的“留声机”;3、新诗必须为大众而写,乃至为大众所写;4、新诗的语言必须简明易懂;5、诗歌批评必须以唯物主义为准绳进行阶级分析。

这一派的代表人物有年纪稍长的萧三、黄药眠等和年纪稍小的任钧、劳辛、吕剑和林林等。

他们几乎都是左联、“《新诗歌》派”或“新诗潮”社成员。

他们围绕着朗诵诗、街头诗、方言诗、叙事诗、新诗的民族形式、现代政治讽刺诗、臧克家的《泥土的歌》、何其芳的《叹息三章》和《诗三首》、李季的《王贵与李香香》和“九叶派”等问题展开了一系列的论争,都着眼于新诗大众化以及如何更好地为现实斗争和救亡图存服务,在许多问题上,表现出了种种“旧错误和新偏向”。

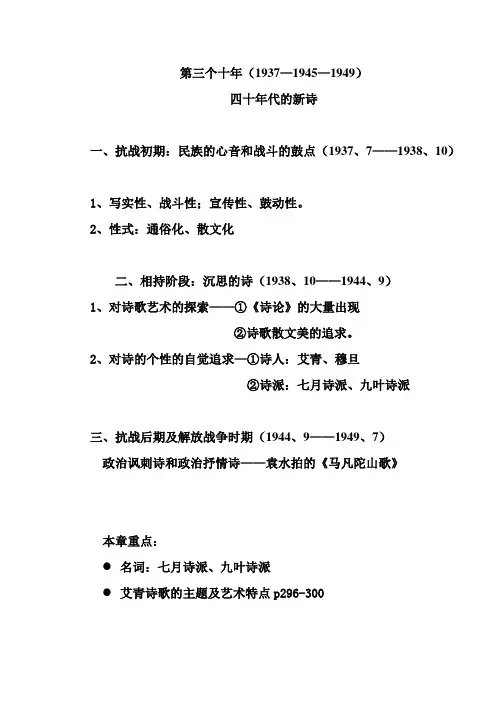

第三个十年(1937—1945—1949)四十年代的新诗一、抗战初期:民族的心音和战斗的鼓点(1937、7——1938、10)1、写实性、战斗性;宣传性、鼓动性。

2、性式:通俗化、散文化二、相持阶段:沉思的诗(1938、10——1944、9)1、对诗歌艺术的探索——①《诗论》的大量出现②诗歌散文美的追求。

2、对诗的个性的自觉追求—①诗人:艾青、穆旦②诗派:七月诗派、九叶诗派三、抗战后期及解放战争时期(1944、9——1949、7)政治讽刺诗和政治抒情诗——袁水拍的《马凡陀山歌》本章重点:●名词:七月诗派、九叶诗派●艾青诗歌的主题及艺术特点p296-300艾青——对“土地”和“太阳”的热情礼赞一、生平及创作分期诗人艾青青年像与周红兴《艾青的跋涉》A(1933——1937)诗歌创作的准备期、成名期。

代表作:《大堰河——我的保姆》B(1937——1945)抗战时期,“向太阳”时期,其中1938——1941是创作高潮。

代表作:诗集《北方》和长诗《向太阳》、《火把》等。

C(1945——1957)为新的共和国的到来而欢呼、歌唱。

代表作《艾青诗选》、《欢呼集》、《春天》、《海钾上》,并多次出访南美智利、巴西等国。

D(1958——1978)沉寂二十年;在“反右”、“文革”中受到不公正待遇,在黑龙江、新疆等国营农场生活、劳动。

E(1978——1996)复出期。

代表作《归来之歌》,深沉地吟唱着“人生之歌”。

二、艾青的历史地位忧郁的沉思1、影响深远。

开一代诗风,影响40年代后期的诗界。

2、诗歌的民族性、世界性。

3、诗歌艺术的历史“综合”。

现实主义与现代主义的艺术整合。

三、艾青的诗歌创作艾青诗歌《大堰河——我的保姆》和尘封50年的《旅行日记》手稿(1)早期创作:《大堰河一我的保姆》(1933年)——中国乡村农妇历史命运的一座雕像。

(2)长诗:《向太阳》(1938年)——对光明、未来的追求和信心。

(3)《火把》(1940年)——抗战时期青年生活道路的青春之歌。

第五章 40年代新诗教学要点:1、七月诗派2、九叶诗派3、艾青诗歌的意象与主题及理论主张第一节概述一、同声歌唱七七事变后,30年代两大派别的对峙消失,诗人们唱起了民族解放的战歌。

具强烈时代性、战斗性的写实主义诗风成不同流派诗人的创作趋向。

但多是直抒胸臆的宣言式呐喊,加入大量议论性陈词,易产生鼓动效果,却易流于空泛,形式简单粗陋。

此时期,取得成就的诗人有:30年代现实主义诗人艾青、臧克家、田间、蒲风;现代主义诗人戴望舒、卞之琳、何其芳、徐迟。

现实主义方面取得的成就:国统区以臧克家为首的“泥土”诗群,臧写了《泥土的歌》、《三代》等农村题材的朴素诗歌;根据地“新歌谣创作”进行火热,在传统歌谣中注入革命内容,宣传、普及革命思想。

例如:革命的势力大无边,红旗一展天下都红遍。

《东方红》就是陕北民间诗人用传统“白马调”编的《移民歌》中的一节。

解放区的民歌体叙事诗取得了较高成就,出现了李季的《王贵与李香香》和阮章竞的《漳河水》等著名叙事长诗。

二、七月诗派1、关于“七月派”“七月派”是在艾青的影响下,以文艺理论家兼诗人胡风为中心,以《七月》、《希望》、《诗垦地》、《诗创作》、等杂志为阵地而形成的青年诗人群,主要诗人有鲁藜、绿原、冀访、阿垅、曾卓、芦甸、孙钿、化铁、方然、牛汉等。

强烈的革命激情,鲜明的政治倾向,重体验的现实主义,是“七月派”创作的基本特征。

“七月派”的创作特色:(1)把诗作为战斗的武器,追求诗歌与时代的密切结合和与人民的融为一体,追求诗歌鲜明的毫不含糊的政治倾向性和革命功利主义的创作目的性,以及诗歌的史诗品格,是其共同的创作态度。

是30年代新月派、现代派的历史对立物。

针对徐志摩《我不知道风是在哪一个方向吹》的迷失、惆怅、悲叹,七月派诗人宣告“我知道风的方向/风打从冬天走向春天”。

(2)发掘和歌颂民族的生命强力,抒发鲜明的主观战斗激情,强调能动地影响、改造现实,反对只描摹现象、冷淡模写生活。

艺术上追随艾青,倾向于诗歌的散文化,对自由体诗的发展作出了贡献。

四十年代现实主义新诗评论与研究四十年代,是中国现代诗歌史上一个重要的转折点。

在这个时期,由于国内外环境的变化,诗歌形式和思想也发生了巨大的变化,开始形成了一些新的文学流派和新的文学思潮。

其中,现实主义新诗便是其中之一。

现实主义新诗与传统诗歌相比,有着很大的不同。

它不再追求诗歌的艺术性和形式美,而是更加注重表达诗人内心的真实感受和对社会现实的反应。

因此,现实主义新诗的特点是真实、朴素、直白。

在四十年代,现实主义新诗成为一大诗歌流派,吸引了众多诗人的关注和研究。

在当时,一些知名的诗人如艾青、席慕容、秦牧等纷纷加入到了这个流派中,并写出了许多优秀的现实主义新诗作品。

现实主义新诗的诞生和发展,得到了众多文学批评家和学者的关注和研究。

他们从不同的角度,对这个流派的内在特点、发展趋势和成就进行了深入的分析和探讨。

其中,比较具有代表性的有钱钟书的《新诗派血统》和闻一多的《现实主义新诗问题》两篇文章。

前者尝试回溯现实主义新诗的来源和发展历程,认为它是一种新的文学风格和文化表达的方式;而后者则更加深入地分析了现实主义新诗的特征和现实主义主义的范畴,认为它是一种反映现实的诗歌表现形式。

除此之外,许多学者还从文化传统、意识形态、社会实践等方面对现实主义新诗进行了深入的思考和研究。

比如周国平的《现实主义新诗思潮概述》、张心猷的《现代文化与现代诗歌》等等。

总的来说,四十年代现实主义新诗的评论和研究,对于中国现代诗歌史的演变起到了十分重要的作用。

它不仅丰富了诗歌文化的内涵,也为后来的现实主义文学和其他文学形式的发展奠定了基础。