第9课《宋代经济的发展》教案

- 格式:doc

- 大小:1.57 MB

- 文档页数:3

人教版部编历史七年级下册《第9课宋代经济的发展》教案2一. 教材分析本课《第9课宋代经济的发展》是人教版部编历史七年级下册的一课。

教材主要围绕宋代经济的发展展开,包括农业、手工业、商业和海外贸易等方面的发展。

教材通过丰富的图片和文字资料,生动地展现了宋代经济的繁荣景象,使学生能够了解到宋代经济的各个方面。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了宋代的政治、文化和社会等方面的情况。

但对于宋代经济的发展,可能还存在一定的陌生感。

因此,教师在教学过程中要注意引导学生通过资料分析,掌握宋代经济的发展特点,提高学生的历史思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解宋代农业、手工业、商业和海外贸易等方面的发展情况,认识宋代经济的繁荣特点。

2.过程与方法:通过资料分析、小组讨论等方法,培养学生的史学研究能力和合作精神。

3.情感态度与价值观:认识宋代经济的发展对当时社会的影响,培养学生对我国历史文化的自豪感。

四. 教学重难点1.重点:宋代农业、手工业、商业和海外贸易等方面的发展情况。

2.难点:宋代经济的繁荣特点及其对当时社会的影响。

五. 教学方法1.资料分析法:通过展示丰富的图片和文字资料,引导学生了解宋代经济的发展情况。

2.小组讨论法:学生进行小组讨论,培养学生的合作精神和史学研究能力。

3.案例分析法:通过具体的案例,使学生更加深入地理解宋代经济的特点。

六. 教学准备1.准备相关的历史图片和文字资料,以便在课堂上展示。

2.设计好小组讨论的问题和案例,以便在课堂上进行教学活动。

3.准备好板书设计,以便在课堂上进行教学总结。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示宋代的市井图片,引导学生进入宋代经济的发展话题,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师展示教材中的图片和文字资料,引导学生了解宋代的农业、手工业、商业和海外贸易等方面的发展情况。

3.操练(10分钟)教师学生进行小组讨论,让学生结合教材中的资料,分析宋代经济的繁荣特点。

第9课宋代经济的发展[教学目标]1.知识与技能了解宋代农业、手工业发展和商业繁荣的表现,分析宋代南方经济发展的原因;掌握经济重心南移完成的史实,思考宋代经济发展与经济重心南移之间的关系。

2.过程与方法通过提炼自然环境开发、新品种的引进和推广、技术提高与区域扩展、商业与市场等关键词,理解这些因素在宋代经济发展中的作用。

3.情感态度与价值观感知经济重心南移的历史与现实价值,体会合理开发和利用资源是人类与自然和谐相处的根本途径。

[教学重点和难点]重点:农业的发展、手工业的兴盛。

难点:商业贸易的繁荣。

[教学设计思路]1.教材分析本课主要学习三个子目的内容:农业的发展、手工业的兴盛和商业贸易的繁荣。

三部分内容之间联系密切,农业和手工业的发展推动商业繁荣局面的出现,两宋时期南方经济的全面发展直接导致了南宋时期经济重心南移的完成。

所以,本课重点要解决的问题是为什么两宋时期经济的发展和变化,最终促成了中国古代经济重心的南移。

2.学情分析(请按学生的实际情况进行补充。

)3.教学方法阅读讲解法、讲述法、图示法、讨论归纳法、课堂讨论法。

[教学准备]多媒体课件、图片、视频等。

[教学过程]唐朝长安城平面图北宋开封城平面图宋朝时,商业活动不再限制在“市”,而广布于街衢大道和宅巷之中。

朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司,相当于我们现在的海关,加以管理。

(展示市舶司图片)商贸的繁荣也促进货币交易了的[板书设计]第9课宋代经济的发展一、经济发展的表现1.农业:水稻、茶树、棉花种植技术的提高和发展区域的变化2.手工业:纺织、制瓷、造船业技术的提高和发展区域的变化3.商业:都市、海外贸易的发展和纸币的出现二、经济发展的原因1.经济因素:大量中原人口南迁,带来先进的技术、生产经验和大量的劳动力2.自然因素:南方自然条件的优越3.政治因素:北方战乱频繁,南方相对安定4.政策倾向:宋代统治者政策的推进三、经济发展的结果:南宋时期经济重心南移完成。

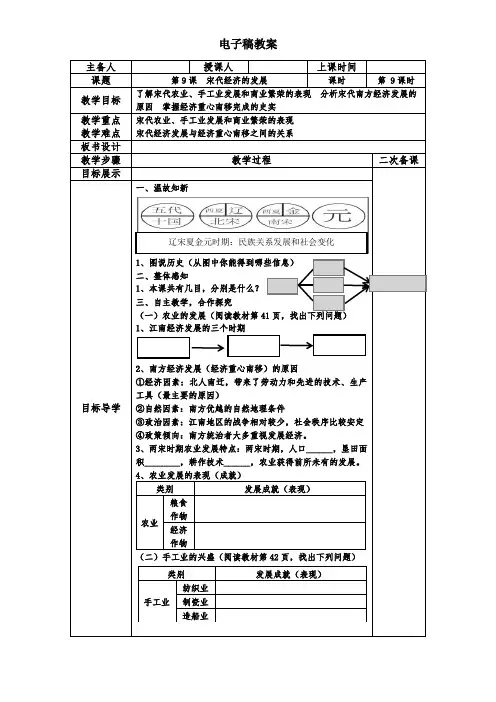

第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化第9课宋代经济的发展【教学目标】①了解宋代农业、手工业和商业繁荣的表现。

②通过南方经济的发展,感知和理解中国古代经济重心的南移。

③通过本课的学习,认识到对外贸易的发展为传播中国古代文明、促进世界文明的发展作出了贡献,增强学生的民族自豪感。

【教学重难点】重点:宋代经济繁荣的表现。

难点:中国古代经济重心南移。

【教学过程】环节一:导入新课下面让我们来观赏一副作品,该作品以长卷形式,采用散点透视构图法,生动记录了中国十二世纪北宋都城东京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

这一节课,就让我们从《清明上河图》中去了解北宋经济的发展。

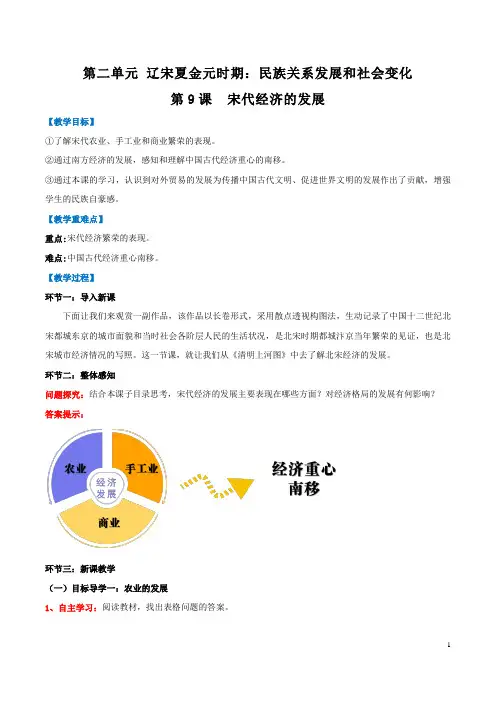

环节二:整体感知问题探究:结合本课子目录思考,宋代经济的发展主要表现在哪些方面?对经济格局的发展有何影响?答案提示:环节三:新课教学(一)目标导学一:农业的发展1、自主学习:阅读教材,找出表格问题的答案。

答案提示:占城稻;长江下游和太湖流域(“苏湖熟,天下足”);秧马、复种技术;南方普遍种植茶树、南宋后期,棉花种植向北推进。

教师指导:从东汉后期到两宋,南方的战乱较少,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术;两宋时期,人口增长,垦田面积扩大,耕作技术提高。

秧马是宋朝时长江中下游地区广泛使用的一种拔秧工具。

秧马底部采用平滑的木板制成,两端翘起。

拔秧时,人们跨坐秧马,前后滑行自如,既可减轻弯腰曲背之苦,又能提高劳动效率;复种技术是指在同一块土地上实行一年两熟制、两年三熟制等,因而成倍地提高了土地的利用率。

2、问题探究:从材料可知,宋朝从国外引进和推广了什么农作物?据材料并结合所学分析这一农作物有哪些优势?大中祥符四年(1011年)……帝以江淮、两浙稍早即水田不登(注:登,收成或丰收的意思),遣使就福建取占城稻(注:占城在今越南中部)三万斛,分给三路为种……内出种法,命转运使揭榜示民……稻比中国者,穗长而无芒,粒差(梢)小,不择地而生。

七年级历史下册

第9课《宋代经济的发展》教案

一、教学目标:

知识目标:了解宋代经济发展的状况;

技能目标:知道宋代经济发展的历史原因;

情感目标:培养学生对历史的热爱;

二、教学重难点:

教学重点:培养学生的民族自豪感;

教学难点:了解宋代经济重心南移的根本原因;

三、教学准备:多媒体课件;

四、教学过程:

一、激趣导入:

师:同学们,你们知道两宋时期经济发展状况吗?宋代经济重心南移又是怎么回事?

师:下面就让我们一起学习今天的内容:(板书)《宋代经济的发展》;

二、农业与手工业的发展:

师:课件出示两宋农业与手工业发展情况的简介,请同学们认真观看后,结合课文内容想一想:宋代经济与手工业发展的表现是什么?为什么会取得这样的发展?

生:结合课文内容积极分组讨论;

师:巡视指导;。

宋代经济的发展》教案反馈指导:学生分组合作,根据教材内容,归纳总结宋代农业、手工业、商业发展的成就,并分析总结经济发展的原因。

教师巡视,引导学生讨论,解答疑问。

3)课堂探究出示任务:任务三课堂探究】总结宋代经济集中发展的区域,分析南方经济发展的原因,理解宋代经济发展与经济重心南移之间的关系。

反馈指导:学生在小组合作的基础上,结合教材内容,总结宋代经济集中发展的区域,分析南方经济发展的原因,并理解经济重心南移的历史背景和原因。

教师引导学生探讨,解答疑问。

3.课堂总结教师总结本节课的研究内容,强调经济重心南移的历史意义,并回顾对今天经济建设的启示。

同时,鼓励学生在今后的研究中,继续深入探究中国古代经济发展的历史,不断提升历史素养。

设计意图:通过分析宋代经济发展的原因和南方经济的快速发展,引导学生了解中国经济重心逐渐南移的结果。

教师引导学生填写表格,总结宋代经济发展的特点,发现农业、手工业、商业的区域集中在中国的南方。

接着,教师出示材料,让学生结合材料总结归纳南方经济快速发展的原因。

学生根据材料简述,教师总结要点,总结出南方战乱少、北方人南迁、南方自然条件优越、南方政府重视生产等原因。

接着,教师让学生了解“经济重心”的概念,并通过图例讲解,引导学生了解中国经济重心逐渐南移的结果。

农业产量大幅提高,使太湖地区租米产量居全国之首;南方市场经济扮演着越来越重要的角色,南方地区的经济地位远远超过了北方。

宋代经济的发展在两宋时期,南方经济已经超过了北方,成为中国经济的重心。

这一变化对今天的经济建设有着重要的启示。

首先,政局的稳定是经济发展的必要条件。

其次,统治者对经济发展的重视程度是其经济发展的重要因素。

此外,要坚持可持续发展战略,合理利用自然资源。

同时,重视引进劳动力、先进工具和技术,以及对外开放和重视对外贸易也是非常重要的。

历史上经济重心南移的三个时期分别是战国到中唐、五代十国到南宋、明清时期。

通过研究历史,我们可以更好地了解中国经济发展的历程,培养正确的价值观。

第9课宋代经济的发展-人教五四学制部编版中国历史第二册教案一、学习目标1.知道宋代经济发展的基本特点;2.了解宋代城市和市场的繁荣状况;3.理解宋代农业生产力的提高和农业技术的革新。

二、学习重点1.经济形态的变化;2.农业生产力的提高;3.城市和市场的繁荣。

三、学习内容宋代(960年-1279年)是中国封建社会的后期,也是中国经济高度繁荣、技术水平高度提高的一个时期。

宋代经济的发展主要表现在以下三个方面。

1. 经济形态的变化宋代初期,由于前期战争频繁,大量人口死亡,土地荒芜。

为了恢复经济,政府采取了许多措施,例如加强中央和地方政府对经济的管理,缩小私人土地占有面积,优化生产组织方式等。

这些措施对经济的发展起到了积极的促进作用。

宋代后期,经济主要以手工、农业、商业为主。

其中农业是经济发展的基础,商业是经济的重要组成部分。

手工是一种新型工业生产方式,使得工业生产大大提高了效率。

2. 农业生产力的提高宋代农业生产力得到了快速提高。

宋代实行了许多农业改革,比如减轻农民赋税的负担,推行佃租制,实施水利工程建设等。

这些改革使得宋代农业生产大幅度提高,增加了农业收益。

此外,宋代还大力发展农业技术,比如推广田间栽种的杂粮作物,提高园艺地区的水稻产量等。

这些改进使得农民更加高效地利用土地,提高了农业产量,并且改善了人们的生活条件。

3. 城市和市场的繁荣宋代是中国城市化进程的一个重要时期,城市和市场的发展得到了迅速的推动。

宋代时期的城市主要发展在钱塘江下游和京杭大运河两侧。

在这些城市中,商业繁荣,市场昌盛。

市场的繁荣增加了商品的交换机会。

人们可以更加自由地买卖商品和服务。

四、学习方式本课程的学习方式包括课堂教学和自学。

在课堂上,老师会给出具体的例子,引导学生想象宋代的城市和市场是如何运行的。

在自学时,学生可以通过查阅相关资料,更进一步地了解宋代经济的发展。

五、学习评价通过该课程,学生可以了解宋代经济的发展,如何在不同阶段内实现经济增长。

第9课《宋代经济的发展》教学设计【教学目标】1.知识与技能①识记宋朝我国的农业、手工业、商业的发展的成就。

②掌握中国古代经济重心南移的情况。

2.过程与方法①归纳宋代农业、手工业和商业发展的表现,培养学生综合阅读材料和总结归纳的能力。

②思考和总结这一时期南方经济发展的原因,进而上升到经济中心南移的原因,以提高学生理解分析问题的能力。

③比较北宋都城东京和唐都长安在城市布局和商业活动上的不同特点,得出宋代都城商业繁荣程度超过前代的结论,培养学生运用对比方法观察历史事物的能力。

3.情感态度和价值观通过本课的学习,知道宋朝我国商业居于当时世界上的繁荣之列,交子是世界上最早的纸币认识对外贸易的发展为传播中国古代文明、促进世界文明的发展作出了贡献,增强学生的民族自豪感。

【重点难点】教学重点:农业的发展;手工业的兴旺;南方商业的繁荣。

教学难点:南方经济发展的原因。

【教法学法】应用多媒体课件,运用穿越、启发式和问题目标教学法。

【教学手段】多媒体课件【课时】1课时【教学过程】一、导入罗兹·墨菲:《亚洲史》曾说:“在许多方面,宋朝在中国都是个最令人激动的时代⋯⋯算得上一个政治清明、繁荣和创新的黄金时代。

”宋朝在外国人眼中那么高大上,宋朝的经济到底是什么样子呢?那下边我们来学习第9课宋代经济的发展。

二、新课学习老师:南宋谁被以“莫须有”的罪名处死?学生:岳飞老师:岳飞被处死之后,宋金很快议和,宋金进入了正式对峙时期。

那我们看看宋朝的一个叫士兵朱子柳的士兵,战争结束了,他该往南走还是往北走呢,你能给他什么好的建议吗?学生:向南走。

老师:兄弟们,我为什么要向南走呢?给个理由吧?学生:南方战乱少,社会相对安定;北方人南迁,带来先进技术和劳动力;自然条件优越。

老师:联想我们刚开始说的“莫须有”罪名,北方还有几个少数民族政权?学生:主要有南宋的强敌:金,所以朱子柳应该向南走。

老师:到了南方,我可以做些什么呢?帮我出出主意吧!到底是干农业、手工业还是商业比较好呢?总得先填饱肚子吧。

新人教版七下历史第9课宋代经济的发展教学设计一. 教材分析新人教版七下历史第9课《宋代经济的发展》,主要介绍了北宋时期我国农业、手工业和商业的发展情况。

本节课内容是学生对宋代社会生活认识的重要组成部分,通过学习,使学生了解宋代经济发展的特点及其对后世的影响。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对宋代的历史有一定的了解。

但学生在学习过程中,可能会对一些历史概念和现象产生困惑,如农业生产工具的改进、坊市制度的变化等。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入分析历史现象,理解历史发展的内在规律。

三. 教学目标1.知识与技能:了解北宋时期我国农业、手工业和商业的发展状况,认识宋代经济发展的特点及其对后世的影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,提高学生分析历史问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史、民族自豪感,增强学生的历史责任感和使命感。

四. 教学重难点1.教学重点:宋代农业、手工业和商业的发展状况及其特点。

2.教学难点:农业生产工具的改进、坊市制度的变化及其对后世的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等媒体资料,再现宋代经济发展的生动场景,激发学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:教师提出引导性问题,引导学生思考、探讨,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.合作学习法:学生分组讨论,分享学习心得,培养学生团队合作精神。

六. 教学准备1.教师准备:熟练掌握教材内容,了解学生学情,设计好教学环节和问题。

2.学生准备:预习教材,了解宋代经济发展的基本状况。

3.教学资源:多媒体课件、图片、视频等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示宋代经济发展的图片,如农田、手工作坊、市场等,引导学生关注宋代经济的发展。

同时,提出问题:“同学们认为,宋代经济有哪些特点?”2.呈现(10分钟)教师运用多媒体课件,呈现北宋时期农业、手工业和商业的发展状况。

重点介绍农业生产工具的改进、坊市制度的变化等。

《宋代经济的发展》教案教学目标:1知识与能力:①掌握五代、辽、宋时期农业、手工业、商业发展的具体情况。

②掌握自唐朝中晚期至五代、宋朝南方经济发展和中国古代经济重心南移的情况。

③掌握我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之时。

2、过程与方法:①通过思考和概括唐朝中晚期至宋朝南方经济发展的主要成就,培养学生综合归纳的能力。

②通过思考和总结这一时期南方经济发展的原因,提高学生理解分析问题的能力。

3、情感态度价值观:①通过本课的学习,使学生认识我国的农业、手工业生产取得较大的发展,商业和对外贸易达到空前的水平,居当时世界的领先地位。

②通过本课的学习,认识对外贸易的发展为传播中国古代文明、促进世界文明的发展作出了贡献,增强学生的民族自豪感。

教学类型:新授课教学方法:本课采用讲解法、图片法、分析归纳法、讨论法讲解课文。

教学重点:两宋商业繁荣的表现六、教学难点:南方经济发展的原因七、教学过程:【导入新课】《宋代经济的发展》让学生感受宋代经济发展的盛况。

这一时期的经济发展状况究竟如何?农业、手工业、商业都有哪些新发展?这节课我们就来学习这一时期的社会经济情况。

【讲授新课】农业的发展学生阅读课文第一框题,完成学案内容。

1、南方农业发展的原因:出示表格,学生分析从西汉到北宋我国南北方人口的变化?学生:南方人口增多,北方人口减少,北方人口向南迁徙。

结合教材得出南方农业发展的原因:①南方战乱少,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术,使南方农业发展速度加快。

②自然条件优越(气候适宜、土地肥沃、雨量充沛)2、南方农业发展的表现:猜谜语,谜底为农作物。

学生1:水稻学生2:茶叶学生3:棉花从上面的回答中我们可以看出南方农业发展的表现主要在这三种农作物上。

学生回答:(1)粮食作物:①引入越南的优良品种占城稻。

②宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位。

③长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”。

(2)经济作物:南方各地普遍种植茶树。

【人教版】七年级历史下册:第9课-宋代经济的发展教案第9课宋代经济的发展1教学分析【教学目标】知识与能力了解宋代农业、手工业发展和商业繁荣的表现,分析宋代南方经济发展的原因;掌握经济重心南移完成的史实,思考宋代经济发展与经济重心南移之间的关系过程与方法通过提炼自然环境开发、新品种的引进和推广、技术提高与区域扩展、商业与市场等关键词,理解这些因素在宋代经济发展中的作用情感态度与价值观感知经济重心南移的历史与现实价值,体会合理开发利用资源是人类与自然和谐相处的根本途径【重点难点】教学重点:两宋经济繁荣的表现,经济重心南移。

教学难点:南方经济发展的原因。

2教学过程一、导入新课提示:南方人口超过北方。

2.学生分组讨论:南方农业快速发展的原因。

提示:(1)经济因素:北方人口大批南迁,带去了先进的技术,增加了劳动人手;(2)自然因素:南方雨量充沛,更适宜农作物生长,有利于农业生产的发展;(3)政治因素:北方战乱频繁,南方相对安定;(4)政策倾向:统治者重视经济的发展,如推广农业技术。

3.抢答:南方农业发展的表现。

类别发展成就农业粮食作物1.引进和推广原产越南的占城稻2.苏州和湖州成为著名的粮仓经济作物1.棉花由两广、福建推广到长江流域2.茶树的种植和栽培得到推广4.古诗欣赏,感悟江南美景。

乡村四月范成大绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

译文:小河流淌在碧绿的山间,山坡原野草木茂盛,一片葱茏,而稻田里的水色与天光相辉映,满目亮白,细雨在微风中如烟似雾,杜鹃在声声啼叫。

乡村四月里人们是多么忙碌,才侍弄完蚕桑又开始了插田。

目标导学二:手工业的兴盛1.图片展示纺织业制瓷业造船业北宋时,南方的丝织业胜过北方。

南宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有较先进的棉纺织工具。

北宋兴起的江西景德镇,后来发展成为著名的瓷都。

南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心。

2.根据图片和课本知识,概括宋代手工业的发展概况。

第9课宋代经济的发展◇教学目标◇【知识与能力】了解宋代农业、手工业发展和商业繁荣的表现,分析宋代南方经济发展的原因;掌握经济重心的南移完成的史实,思考宋代经济发展与经济重心南移之间的关系。

【过程与方法】通过提炼自然环境的开发、新品种的引进和推广、技术提高与区域扩展、商业与市场等关键词,理解这些因素在宋代经济发展中的作用。

【情感、态度与价值观】感知经济重心南移的历史与现实价值,体会合理开发和利用资源是人类与自然和谐相处的根本途径。

◇教学重难点◇【教学重点】宋代农业发展,宋代手工业的发展,宋代商业贸易的繁荣。

【教学难点】经济重心的南移。

◇教学过程◇一、新课导入唐代诗人白居易的一首《忆江南》中有云:“江南好,风景曾旧谙。

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

能不忆江南?”描绘了江南春意盎然的大好景象。

我国的江南地区素有“鱼米之乡”的美称。

其实,在我国古代,北方的经济在相当长的一段时间内是领先南方的,直到两宋时期,经济重心的南移才逐渐完成。

下面我们就来学习一下经济重心南移这一过程吧。

二、新课讲授(一)农业的发展1.材料展示:中国古代南北方人口变化简表。

教师提问:表格反映了人口分布的什么变化?学生回答:南方人口在宋朝时期超过了北方。

2.教师讲解:宋代《耕获图》(见教材第41页),此图现存于故宫博物院,采自《宋人画册》。

《耕获图》描绘了宋代江南地区农民从耕作到收获的情景。

同学们阅读课本第41页,回答南方农业发展的原因有哪些?学生回答:从唐朝中晚期至两宋时期,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术;南方优越的自然条件;两宋时期,人口增加,垦田面积扩大,耕作技术提高。

3.材料展示:材料一材料二“苏湖熟,天下足。

”是宋代流行的谚语,说的是长江下游和太湖流域一带已经成为丰饶的粮仓。

材料三闽岭以南多木棉,土人竞植之,有至数千株者,采其花为布,号吉贝布。

——摘编自彭乘《续墨客挥犀》教师提问:结合课本第41—42页内容,归纳宋代农业发展的表现。

教学内容第9课宋代经济的发展教学目标1、通过阅读课文,理解宋代南方地区农业发展的原因;学会列举宋代南方农业发展、手工业兴盛和商业贸易繁荣的史实,从而掌握我国古代经济重心南移开始、完成时间。

2、通过阅读史料,感知经济重心南移的历史,体会合理开发和利用资源是人类与自然和谐相处的根本途径。

教学重点难点重点:南方农业发展的原因、纸币的出现、经济中心的南移难点:南方农业发展的原因、商业城市的兴起教学准备ppt教学过程第( 1 )课时教学环节教师活动预设学生活动预设设计意图留白复习旧知回顾上节课的知识学生自主回顾使学生能更好的掌握学过的知识。

情境导入现代都市生活中,刷卡消费已经成为一种时尚,但是纸币仍然在流通领域发挥着主要作用。

右图是世界上最早的纸币——交子,发行于北宋前期的四川地区。

最初的交子实际上是一种存款凭证。

古代的人们为什么要发明纸币?交子的发明和使用说明了什么?新课讲授师:讲古代的经济,主要是三大方面,即农业、手工业和商业。

这节课我们就从这三个方面共同研究探讨从五代至两宋时期南方经济的发展情况。

板书一、农业的发展学生:1、从唐朝中期,到五代、宋朝,南方战乱少,许多中原人南迁,带去了先进的技术,增加了南方的劳动力。

2、中原地区的森林长期被砍伐,遭到严重的破坏。

所以这一时期南方自然条件优越于北方。

3、统治者的扶植、重视。

宋真宗推广从越南引进的优良品种──占城稻。

小结:从同学们的回答中我们可以归纳为三点原因:(幻灯片展示)1、为躲避战祸,北民南迁,带去了先进的生产技术和劳动力。

2、自然条件优越。

3、政府重视、扶持。

教师:下面来看一下,南方农业发展的分组讨论汇报讨论结果培养学生合作探究的能力纺织业发展稻了东南沿海。

2、陶瓷业:江南地区成为我国制瓷业重心。

浙江哥窑烧制冰裂纹瓷器,给人别致的美感。

北宋兴起的景德镇后来发展成为瓷都。

3、造船业:宋朝的造船业居当时世界首位。

东南沿海的广州,泉州等地,都有发达的造船业。

第9课宋代经济的发展教学目标1.了解宋代农业、手工业发展和商业繁荣的表现,分析宋代南方经济发展的原因;掌握经济重心南移完成的史实,思考宋代经济发展与经济重心南移之间的关系。

2.通过提炼自然环境开发、新品种的引进和推广、技术提高与区域扩展、商业与市场等关键词,理解这些因素在宋代经济发展中的作用。

3.感知经济重心南移的历史与现实价值,体会合理开发和利用资源是人类与自然和谐相处的根本途径。

教学重点农业的发展;手工业的兴盛。

教学难点商业贸易的繁荣。

教学过程新课导入【教师活动】出示图片《宋代张择端〈清明上河图〉(局部)》,介绍《清明上河图》以宏伟壮阔的画面,真实地描绘了北宋宣和年间清明时节汴河及其两岸的风貌。

画面从右端开始,依次展现了东京城郊、汴河河道和热闹繁华的街道、店铺、酒楼,所绘情节有赶集、买卖,有闲逛、饮酒、闲谈,有拉纤、牵车、乘轿、骑马等,景象十分繁荣。

提问:商贸市场繁荣的前提条件有哪些?【学生活动】农业和手工业的发展。

探究新知一、农业的发展(一)原因【教师活动】“苏湖熟,天下足”是宋代流行的谚语,说的是当时江浙一带的粮食产量高。

南宋时,苏州、湖州一带已经成为农业的高产区,逐渐成为天下粮仓,南方农业发展逐渐超过北方。

出示材料,引导学生探究南方农业发展的原因。

【学生活动】分析材料,知道南方农业发展的原因包括:(1)政治因素。

北方战乱频繁,南方相对稳定。

(2)经济因素。

人口南迁,带来先进技术、经验和劳动力。

(3)自然因素。

南方自然条件优越。

(4)政策倾向。

宋代统治者非常重视经济的发展。

(二)表现【教师活动】出示宋代农业发展的相关知识表格,引导学生阅读教材,填写表格。

【学生活动】阅读教材,填写表格。

了解宋代粮食作物和经济作物发展的表现。

二、手工业的兴盛(一)纺织业【教师活动】两宋时期,南方的手工业非常繁荣,纺织业、制瓷业和造船业的成就尤为突出。

北宋时,南方的丝织业胜过北方。

四川、江浙地区的丝织生产发达。

部编版五四制中国历史第二册《第9课宋代经济的发展》教学设计1一. 教材分析本课是部编版五四制中国历史第二册第9课《宋代经济的发展》。

本课主要内容有:商业活动的扩展,海外贸易的兴起,城市繁荣的表现,以及宋代科技的发展。

通过本课的学习,使学生了解宋代经济的发展情况,认识宋代商业活动的繁荣和科技成就,培养学生分析历史问题的能力。

二. 学情分析学生在之前的学习中已经了解了宋代的历史背景,对于宋代的一些重要历史事件有一定的了解。

但对于宋代经济的发展情况,可能还存在着一些认知上的模糊之处。

因此,在教学过程中,需要引导学生从历史的角度去观察和分析问题,加深对宋代经济发展的理解。

三. 教学目标1.知识与技能:了解宋代商业活动的扩展,海外贸易的兴起,城市繁荣的表现,以及宋代科技的发展。

2.过程与方法:通过分析历史资料,培养学生分析历史问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识宋代经济的发展对于我国历史进程的重要意义,培养学生热爱祖国历史文化的情感。

四. 教学重难点1.教学重点:宋代商业活动的扩展,海外贸易的兴起,城市繁荣的表现,以及宋代科技的发展。

2.教学难点:如何引导学生从历史的角度去观察和分析问题,理解宋代经济发展的历史意义。

五. 教学方法采用问题驱动法、案例分析法、小组合作学习法等,引导学生主动参与课堂讨论,培养学生的独立思考能力和团队合作精神。

六. 教学准备1.教师准备:备好相关的历史资料,制作多媒体课件。

2.学生准备:预习本课内容,了解宋代的历史背景。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示宋代城市繁荣的图片,引导学生思考宋代经济的发展情况。

2.呈现(10分钟)教师利用多媒体课件,呈现本课的主要内容,包括商业活动的扩展,海外贸易的兴起,城市繁荣的表现,以及宋代科技的发展。

3.操练(10分钟)教师提出问题,引导学生分析宋代经济发展的原因,学生通过小组合作学习,讨论问题,分享成果。

4.巩固(5分钟)教师通过提问的方式,检查学生对宋代经济发展情况的掌握情况。

第9课宋代经济的发展

【教学目标】

1.掌握五代、辽、宋时期农业、手工业、商业发展的具体情况。

2.掌握自唐朝中晚期至五代、宋朝南方经济发展和中国古代经济重心南移的情况。

3.掌握我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之时。

4.总结南方经济发展的原因,提高学生理解分析问题的能力。

【重点难点】

教学重点:两宋商业繁荣的表现

教学难点:南方经济发展的原因,经济重心南移的完成

【教学手段】

多媒体课件教学

【教学课时】

一课时

教学过程

一、导入新课

“苏湖熟,天下足”是宋代流行的谚语,说的是当时江浙一带的粮食产量高。

在两宋时期,农业、手工业、商业等方面都取得了突出的成就。

这一时期的农业生产、商业贸易等方面有什么新发展?全国经济重心是怎样南移的?这都是我们这一节课要学习的内容。

二、新课讲授

(一)农业的发展

自东汉后期开始,江南社会经济逐步得到发展。

自宋代开始,经济的发展进一步向湘江以西的西南方向拓展,江西、福建和两广地区得到很大开发

1.分组讨论南方农业发展的原因

从唐朝中后期到两宋,南方的战乱较少,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术;两宋时期,人口增长,垦田面积扩大,耕作技术提高。

2.分组讨论南方农业发展的表现

(1)农业作物:①引入越南的优良品种占城稻。

②宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位。

③长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”。

(2)经济作物:南方各地普遍种植茶树。

南宋后期,棉花种植向北推进。

(二)手工业的发展

1.分组讨论两宋时期手工业发展的表现

两宋时期,南方的手工业非常繁荣,纺织业、制瓷业、造船业的成就尤为突出

(1)丝织业:北宋时,南方的丝织业胜过北方。

四川、江浙地区的丝织生产发达。

(2)棉纺织业:南宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种较多。

(3)制瓷业:北宋兴起的江西景德镇,后来发展成著名的瓷都。

(4)造船业:①广州、泉州、明州的造船业,在当时世界上居于领先地位。

②北宋东京郊外建有世界上最早的船坞。

③南宋沿海地区制造的海船,不仅规模宏大,设计了先进的指南针。

(三)商业贸易的繁荣

1.教师简略地介绍,南方商业繁荣的条件

(自唐朝晚期开始,南方的农业、手工业生产取得重大发展,为商业的繁荣奠定了基础;自北宋开始,南方无战乱,相对安定,为商业的发展提供了有利的社会环境;南宋时期,南宋政权重视商业特别是对外贸易的发展以增加财政收入,促进了商业的繁荣。

)

2.学生分组讨论,宋代商业发展的表现

第一组:市镇发展:(1)地位:宋代商业繁荣超过了前代。

(2)表现:两宋时期最大的城市是开封和临安,人口多达百万。

城市可以沿街开铺;出现了早市和夜市。

乡镇形成了新的商业区草市;城市与乡村之间的市镇也发展成为重要的商业贸易区。

第二组:海外贸易:(1)地位:宋朝成为当时世界上从事海外贸易的重要国家。

(2)表现:广州、泉州是闻名世界的大商港。

朝廷在主要港口设立市舶司管理海外贸易。

(3)作用:南宋的外贸所得,在财政收入中占有重要地位。

第三组:纸币出现:(1)原因:商贸的繁荣也促进了货币交易量的增长,但长期以来市场上流通的是金属货币,携带很不方便。

(2)时期、地点:北宋前期,四川地区。

(3)地位:是世界上最早的纸币。

(4)南宋货币:南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币。

(5)经济重心南移的完成:从唐朝中后期开始的经济重心南移,到南宋时最后完成。

那时中央的财政收入,主要来自南方,特别是东南地区。

想一想,商业贸易的兴盛对社会生产和人们的生活有什么好处。

三、课堂总结

通过引导学生讨论分析古代经济重心南移的过程对我们今天的经济建设的启示,培养学生分析问题、解决问题的能力,通过史实得出历史结论和归纳出历史发展的规律,坚持“史为今用”的原则,达到历史学习的最终目的。

作业布置

1.阅读史料并回答问题。

材料一:《东京梦华录》卷二记载北宋首都开封店铺林立,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见”。

材料二:《梦梁录》卷十三记载南宋首都临安“万物所聚,诸行百市”,“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”。

根据材料,说一说宋朝大都市商业繁荣的景象。

2.探讨宋朝出现纸币的原因及它的作用。

教学反思

我们学习历史不仅仅是为了这些知识,更主要的是我们可以从历史中借鉴很多经验和教训,更好为现实服务,通过这节课我们学习的古代经济发展的原因,你认为古代经济重心南移的过程对我们今天的经济建设有何启示?需要从史料中启发学生得出自己正确的认识。