梁启超给康有为送的挽联 康有为生平

- 格式:docx

- 大小:21.01 KB

- 文档页数:1

有关康有为的历史事件讲解_有关康有为的历史事件介绍康有为折服于西方戏剧美轮美奂的舞台效果,要求中国尽以泰西为师,改良戏剧。

他以传统儒家闻乐知政、审音知变的思维范式,今天店铺给大家精心挑选了有关康有为的历史事件,希望文章对大家有所启发。

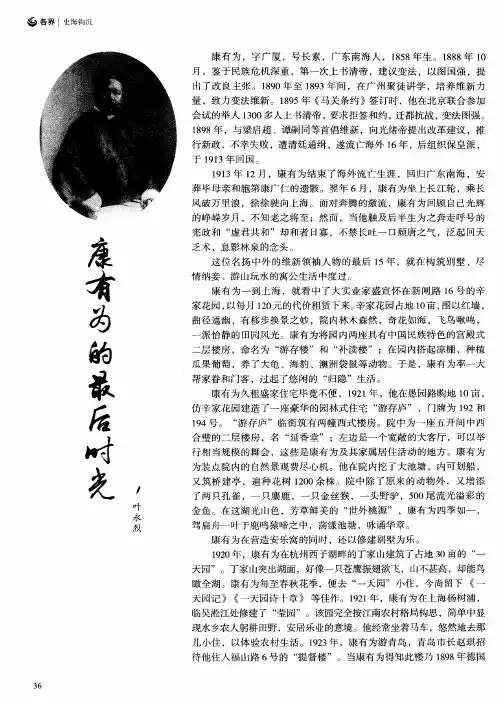

康有为康有为(1858~1927),又名祖诒、字广厦、号长素,又号明夷、更甡、西樵山人、游存叟、天游化人,晚年别署天游化人,广东省广州府南海县人,人称“康南海”,清光绪年间进士,官授工部主事,近代著名政治家、思想家、社会改革家、书法家和学者,信奉孔子儒家学说,并致力于将儒家学说改造为可以适应现代社会的国教,曾担任孔教会会长。

著有《康子篇》、《新学伪经考》等,出身于士宦家庭,乃广东望族,世代为儒,以理学传家。

康有为,近代政治家、社会改革家。

1895年,上万言书,史称《公车上书》;创办《中外纪闻》报;组织强学会。

1898年,组织保国会。

1913年主编《不忍》杂志。

著有《新学伪经考》。

康有为的戊戌变法1898年6月16日,光绪帝在颐和园勤政殿召见康有为,任命他为总理衙门章京,准其专折奏事,筹备变法事宜,史称戊戌变法。

后因慈禧太后的干预,维新运动失败,其具体细节尚有较大争议。

戊戌变法之初,在康有为的幕后主持下,光绪皇帝推动了一系列的改革,后人称为戊戌变法。

后因慈禧太后的干预,维新运动失败。

后经学者考证,光绪皇帝收到的每笔奏折,全文或摘要皆须送慈禧审阅,在清宫档案中均有详细纪录,因此慈禧对变法内容完全知情。

若慈禧不支持变法,戊戌变法不会维持一百天时间。

只是因为改革中光绪皇帝身边的维新派官员,鲁莽地提出一些不切实际的激进政策,才导致慈禧发动政变。

根据雷家圣《力挽狂澜:戊戌政变新探》一书指出:戊戌变法期间,日本前首相伊藤博文至中国访问。

当时英国传教士李提摩太向变法派领袖康有为建议,要求清朝方面聘请伊藤为顾问,甚至付以事权。

于是,变法派官员在伊藤抵华后,纷纷上书请求重用伊藤,引起保守派官员的警惕。

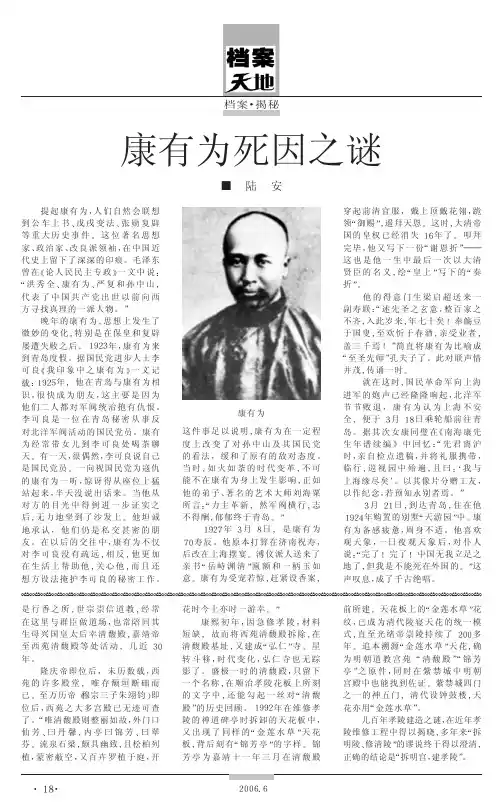

未终席而腹痛,翌日身死异乡。

七十寿辰与死亡之谜

1927年3月8日(阴历二月初五)是康有为七十寿辰,原打算在济南祝寿,后来改变计划在上海设宴。

得意门生梁启超送来一副寿联:

述先圣之玄意,整百家之不齐,入此岁来,年七十矣!

奉觞豆于国叟,至欢忻于春酒,亲受业者,盖三千焉!

简直将康有为比喻成“至圣先师”孔夫子。

前一日,徐良由天津抵达上海,带来末代皇帝溥仪题赠的御笔“岳峙渊清”四字匾额和玉如意一柄,贺康有为七十寿辰。

康有为向溥仪谢恩,起草《谢恩摺》计一千多字,由书记用小楷清缮,石印千份,分赠祝寿贺客。

康有为七十寿辰,正当北伐军浩浩荡荡、闻风披靡之时。

上海康有为及北京梁启超两家,均十分慌张。

康有为想把全家转移到安全处去,躲避北伐军的锋芒。

3月18日(阴历二月十五)离开上海去青岛,据康同璧的记载说:“先君离沪时,亲自检点遗稿,并将礼服携带,临年,巡视园中殆遍,且曰:我与上海缘尽矣。

以其像片分赠工友,以作纪念,若预知永别者焉。

”

据说在3月19日,康有为去一位广东同乡家中做客。

回家饮了一杯柠檬红茶,腹痛如绞,请了两位医生诊断,一位日本医生断为食物中毒。

延二十多小时;于

1927年3月21日(阴历二月十八)清晨5时断气。

据说死时七窍溢血,尸体不僵。

浅谈康有为其人其事康有为(1858-1927),名兆蘭,字夢梅,書名公羊子。

廣東南海人。

清朝末年知名思想家、政治家、教育家、文化人物。

他提倡“中學為體,西學為用”,主张“中学育人,西学救国”,被誉为近代先驱之一。

康有为的人生是一段斗争与探索之旅。

早年的康有为乘早出头之势,曾拜讀過李鸿章的《策勋楼文集》。

他曾在以自己的姑父康梁京為首的“春潮”報館中擔任編輯,為推翻滿清血腥統治進行革命宣傳。

但此后,他对清代自由派反动,开始走向维新道路。

康有为的维新思想具有深刻的历史渊源与深远的时代意义。

他认为中华文明应该“走出自己的路”,不应只为西方所用。

他主张要将中华文明传统与现代文明相结合,提出了“新民主主义”的思想,主张平等、自由、人权,呼吁进行改良,推动国家向现代化迈进。

康有为的思想成果在《新学伪经考》、《大同书》、《民族论》等著作中展现得淋漓尽致。

尤其在《大同书》中,他提出了“大同世界”的理念,即各国各民族之间、各个社会之间应该“相互高陈”,以达到“天下大同”的境界。

尽管这一理想有些虚无缥缈,但它反映了康有为对于人类文明发展趋势的深刻思考和追求。

康有为也是中国现代化的早期推动者之一。

他倡导实用主义,主张加强国家机器,鼓励工商业发展。

他提出要进行法制改革,建立宪政,发挥普通选举的作用,实现平民参政。

他还推动了教育改革,主张中西文化相通,建立新式学校,培育新人,为实现中华民族的复兴做出了巨大贡献。

可惜的是,康有为的维新思想最终受挫。

他曾多次参与光复会、同和会等反清救国组织,但失败了。

最终,他在被清政府通缉后,流亡海外,曾三度经过日本,並於中國以外的東西智楼开了中式小饭店,留下了一些与日本学者的交往经历。

他的思想遗产却在中国继续发扬光大,影响了很多后来者,成为中国现代化进程中的重要推动力。

康有为是中国近代史上一个伟大的人物,他的思想属于中国近代思想的探险家。

他的贡献是在中国历史上具有开创性意义的,他在政治、文化、教育、社会等方面都有重大贡献,改变着中国近代化的面貌,对于中国现代化进程起到了不可忽视的推动作用。

国学大师梁启超的简介梁启超是我国历史上著名的思想改革和维新学者,他为了进行思想改革和文化改革做了很多的努力,创办报刊就是他为了进行思想改革了而做的举措之一。

下面是店铺搜集整理的国学大师梁启超的简介,希望对你有帮助。

国学大师梁启超的简介梁启超,字卓如,号任公,清朝光绪年间的举人,戊戌变法的领导者之一,近代维新派的代表人物,中国近代著名的政治家、思想家、史学家、教育家、文学家。

公元1873年,梁启超在广东新会的茶坑讯出生,自幼接受的是传统教育,后乡试中举,但赴京会试却不中,回乡的途中路过上海,看到《瀛环志略》与上海机器局所翻译的一些西书而大开眼界,后结识了康有为,并投到他的门下。

之后梁启超跟随康有为走上了改良维新的道路,与康有为一同倡导变法维新,但戊戌变法损害到了以慈禧太后等的利益而遭到了反对与抵制,后慈禧太后等人发动了戊戌政变,光绪帝被囚禁,谭嗣同、康广仁等六人被杀,而康有为、梁启超逃出国,这场历时一百零三天的变法宣告失败。

戊戌变法失败之后,梁启超逃到了日本,在海外仍赞成并推动君主立宪,直到辛亥革命之后,他才举家回到了中国。

回国后的梁启超曾一度加入袁世凯政府,但因反对袁世凯称帝以及张勋复辟,并对他们进行了言辞抨击,后加入了段祺瑞政府,他支持新文化运动与五四运动。

公元1929年,梁启超在北京协和医院去世,享年五十六岁。

国学大师梁启超的生平1897年,任长沙时务学堂总教习,在湖南宣传变法思想。

他在学堂中极力宣扬变法救亡的思想,还不时发表斥责专制、赞誉民权的言论,引起了旧势力的攻击。

光绪二十四年三月,协助康有为组织保国会。

四月二十三日(6月11日),光绪帝发布“明定国是”诏书,开始了“百日维新”。

五月十五日(7月3日),光绪帝召见梁启超,赏给六品衔,命他办理译书局事务。

梁参与了康有为策动袁世凯推翻慈禧太后的密谋,但被袁出卖。

光绪帝被慈禧太后幽禁。

八月初六日(9月21日),慈禧太后宣布再出“训政”,随即捕杀维新志士,变法失败。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢后世对康有为的评价康有为与梁启超导语:康有为,清末“戊戌变法”主要领导人,原名祖诒,字广厦,号长素。

咸丰八年,生于广东南海西樵山银塘乡一个官僚地主家庭,人称康南海,是晚康有为,清末“戊戌变法”主要领导人,原名祖诒,字广厦,号长素。

咸丰八年,生于广东南海西樵山银塘乡一个官僚地主家庭,人称康南海,是晚清时期重要的政治家、思想家、教育家,资产阶级改良主义的代表人物。

出生于封建官僚地主家庭的康有为,从小受儒家传统教育长大。

康有为五岁能诵唐诗数百首,六岁时跟从简凤仪读《大学》、《中庸》、《论语》和朱熹所注《孝经》。

在父亲去世后,跟随祖父生活。

康有为的祖父康赞修,官至连州训导,是传统的封建官僚。

因此很长一段时间,康有为接受的是严格的封建正统教育,攻读经史。

光绪五年,康阅读《海国图志》、《瀛环志略》等书,“购地球图,渐收西学之书,为讲西学之基矣”,康有为开始接触西方文化。

逐渐的接触西方文化,康有为开始意识到资本主义制度,比中国的封建制度先进。

而腐朽的中国,想要战胜西方,想要增强国力,唯有改革一途。

光绪十四年,借机第一次上书光绪帝请求变法,受阻未上达。

光绪二十一年,在《马关条约》签订之后,康有为愈发认识到改革的迫切性。

于是他联合1300多名举人上万言书,史称“公车上书”。

光绪二十四年,主导变法,一百零三天后,变法失败,逃亡日本。

民国六年,与张勋发动复辟,拥立溥仪登基。

后失败,民国十六年,病死于青岛。

对于康有为此人,后世皆褒贬不一。

赞扬他的人,称他为改革家。

他力图以变法,图谋国之强盛,是值得人们称赞之事。

说他“广厦长素究为谁?南海先生康有为。

治学公羊张三世,上书清帝凡七回。

论性生活常识分享。

祭往挽联中的现代名人挽联是我从未涉猎过的题材,读此书之前,也从未想到,小小的挽联竟然可以如此高度精炼的概括一个人的一生。

挽联文化或者不是一种广义的文化,但是本书囊括四十位近代名人的挽联,读毕仿佛看了一本浓缩的纪传体民国史。

这些挽联用词精炼简洁,并且最大特点是用典极多,如无注释,恐怕得脑子里全是书的老夫子才能看得懂,故不得不佩服民国时期的学风鼎盛。

这里挑一些精彩的挽联:曾国藩:誉之则为圣相,谳(yan4,审判定罪)之则为元凶。

——章太炎可以看出,当时对曾国藩的评价是毁誉参半的。

不像如今,半圣之誉名满天下。

曾国藩与左宗棠交恶时曾有一联互讽,颇为有趣:季子敢言高,仕未在朝,隐未在山,与吾意见偏相左。

藩臣多误国,进不能攻,退不能守,问他经济有何曾。

上联嵌左宗棠的姓与他的字季高,下联嵌曾国藩。

曾国藩弟弟曾国璜挽其兄:无忝所生,病如考,殁如妣,厥德有常,更如王父,孝友式家庭,千里奔临空自泣;以古为鉴,文似欧,诗似杜,鞠躬尽瘁,殆似武乡,功名在天壤,九原可作耐人思。

上联见手足之情,下联将其比作欧阳修、杜甫、诸葛亮。

左宗棠:左宗棠15岁有一联自勉,十分狂傲:身无半亩,心忧天下;读书万卷,神交古人。

死后,李鸿章挽,叙两人交往,也赞其功:周旋三十年,和而不同,矜而不伐,惟先生知我;棍耀九重诏,文以治内,武以治外,为天下惜公。

俞樾:俞樾俞平伯是清代著名经学学者,学问渊博。

同治状元、宣统师傅的陆润庠挽:五十年宦海抽身,小隐吴中,合洛社香山,一代耆英推老辈;四百卷遗书寿世,闻名海外,数儒林文苑,千秋史册此佳人。

李鸿章:即便是历史课本里似乎也曾评价李鸿章为卖国贼,然当时便有有识之士承认,李鸿章是晚清政府中为数不多的较有见识的大员之一。

梁启超挽联:太息斯人去,萧条徐泗空,莽莽长淮,起陆龙蛇安在耶;回首山河非,只有夕阳好,哀哀浩劫,归辽神鹤竟何之。

下联哀叹国家屡遭浩劫,李鸿章的作为,实乃被浩荡历史推动的。

盛宣怀:盛宣怀是实业开山之祖,中国近代化的前驱。

康有为过70大寿收到的对联一、“国之将亡必有,老而不死是为。

”这对联可真够犀利啊。

就好像一把尖锐的剑,直接刺向康有为。

想当年康有为也是变法图强的风云人物,可后来却做出些让人诟病的事儿。

就像一颗流星,开始璀璨,后来却迷失了方向。

这对联的作者肯定是对康有为后期的作为极为不满。

比如说他参与张勋复辟,这就像是本来是个勇士,却突然倒戈去帮了反派,让人大跌眼镜。

这对联一出来,在场的人估计都倒吸一口凉气,这不是明晃晃地在寿星生日的时候打人脸嘛。

二、“维新原是假,复辟岂能真。

”这对联简直像一盆冷水,浇灭了很多人对康有为的敬重。

你说康有为啊,他倡导维新的时候,大家都觉得他是希望之星,如同黑暗中的一盏明灯。

结果呢?他跑去搞复辟,这不是自相矛盾嘛。

这就好比一个厨师,本来要做一道创新的好菜,结果最后却把菜做成了黑暗料理。

那些来祝寿的宾客看到这对联,肯定在心里犯嘀咕,这康有为到底是个怎样的人呢?这对联可把康有为的伪装都给撕开了。

三、“昔日维新志士,今朝复辟狂人。

”这对联就像一个鲜明的对比图,把康有为的前后形象刻画得清清楚楚。

你看啊,以前的他,那可是很多人心中的英雄,就像梁山好汉一样,要闯出一番新天地。

可后来呢?变成了复辟的狂人,就像一只迷途的羊羔,走向了错误的方向。

在寿宴上,肯定有人小声议论,这康有为怎么就变了呢?这对联真的是让康有为的形象一落千丈啊。

四、“倡导变法图新,却入复辟旧尘。

”这对联说得可真在理。

康有为本来是推动变法的先锋,就像冲锋在前的战士。

可谁能想到,他后来陷入了复辟的泥沼。

这就好比一个探险家,本来要去寻找新的大陆,结果却回到了最古老的、被摒弃的地方。

那些来祝寿的人看到这对联,有的可能会摇摇头,心想这康有为的人生真是充满了戏剧性的转变啊。

五、“想当年变法,叹今日复旧。

”这对联带着一种惋惜的情绪。

就像你种了一棵很有希望的树苗,满心期待它长成参天大树,结果它却慢慢枯萎了。

康有为变法的时候,大家都充满了期待,那时候他是希望的象征啊。

晚清四大挽联摘要:一、晚清四大挽联的背景介绍二、晚清四大挽联的具体内容1.康有为的挽联2.严复的挽联3.梁启超的挽联4.张之洞的挽联三、挽联的艺术特点和价值四、挽联在现代的应用和传承正文:晚清四大挽联是指在清朝末年,四位名士康有为、严复、梁启超、张之洞分别为其亲友创作的挽联。

这四幅挽联不仅在文学上有很高的价值,还具有很强的艺术特点,成为晚清时期挽联的代表作品。

一、晚清四大挽联的背景介绍晚清时期,国家内忧外患,社会风气日趋堕落,传统文化逐渐式微。

在这样的背景下,四位名士分别为其亲友创作了寓意深刻、富有时代特色的挽联,成为晚清时期挽联艺术的瑰宝。

二、晚清四大挽联的具体内容1.康有为的挽联康有为的挽联是为悼念其好友梁启超的母亲创作的。

上联:“国破家亡泪满巾”,下联:“风悲雨泣思梁母”。

这幅挽联表达了作者对国家和个人命运的悲痛感慨,以及对逝者的深切哀思。

2.严复的挽联严复的挽联是为悼念其恩师曾国藩创作的。

上联:“文章憎命达”,下联:“魑魅巧相吸”。

这幅挽联通过对逝者生平的回顾,表达了对逝者才华的赞誉和对时代命运的惋惜。

3.梁启超的挽联梁启超的挽联是为悼念其好友谭嗣同创作的。

上联:“六合同风,千里共良辰”,下联:“五湖四海,同悲共挽”。

这幅挽联表达了作者对逝者英勇事迹的赞美,以及对时代变革的期许。

4.张之洞的挽联张之洞的挽联是为悼念其好友李鸿章创作的。

上联:“独挽东南半壁”,下联:“谁怜西北孤忠”。

这幅挽联通过对逝者事迹的回顾,表达了对逝者忠诚精神的敬佩和对国家命运的担忧。

三、挽联的艺术特点和价值晚清四大挽联在艺术上都具有鲜明的特点。

首先,结构紧凑,对仗工整,体现了挽联的形式美;其次,内容丰富,寓意深刻,反映了作者对时代和个人命运的思考;最后,语言优美,抒发真挚的情感,具有很高的文学价值。

四、挽联在现代的应用和传承尽管时代变迁,挽联这一传统文化形式仍在现代社会得以应用和传承。

在各类丧事活动中,挽联作为一种重要的悼念方式,传递着对逝者的哀思和对生者的慰藉。

康有为:隐秘的1905年作者:行遐来源:《莫愁·时代人物》2018年第12期“维新百日,出亡十六年,三周大地,游遍四洲,经三十一国,行六十万里。

”被迫逃赴海外,康有为周游列国,寻找悬壶济世之方,这让他的人生多出几分隐秘。

十一死里得一生1898年9月21日,慈禧太后发动宫廷政变,重新垂帘听政。

光绪帝被囚,维新变法失败。

慈禧太后命令荣禄领军缉拿康有为、梁启超,但此时康府早已人去楼空。

在此之前,宫内早已有风声流出,9月17日,军机章京林旭传光绪帝口谕,令康有为离京:“汝可迅速外出,不可延迟。

汝一片忠爱热肠……将来更效驱使,共建大业。

”康有为一头栽倒伏地哀恸。

林旭令康家家眷收拾行囊,入夜后即离开。

慈禧太后担心维新势力东山再起,停运京津铁路,封锁京师各条出入要道,密电诏告各路府衙,逮捕维新领袖。

康有为所幸得到了英国传教士李提摩太的帮助,躲过了重重追捕。

数年之后,康有为回忆起这段经历时,慨叹乃是“十一死里得一生”。

他在文章中写道:“吾先到上海办报,则上海掩捕立死。

皇上无明诏、密诏之敦促,迟迟出京必死。

荣禄早发一日,无论在京在途必死。

无黄仲韬之告,出天津必死。

从仲韬之言,出烟台亦必死。

搭招商局之少晏船,英人欲救无从必死。

是日无重庆之轮开或稍迟数时行,追及必死。

飞鹰快船不因煤乏还,必死。

莱青道非因有事往胶州,则在烟台,必死。

上海道不托英人搜,则英领事不知,无从救必死。

英人不救亦必死。

”十一死里得一生的康有为,经历了他辗转海外十六年的飘零。

不媚欧美政治制度每每驻足异国,康有为总是格外关注这个国家的文化和政治体制,在他旅欧期间所写的十一国游记中,处处透露着反思。

1904年,康有为再次来到英国伦敦。

此时他的足迹已经遍及了法国、意大利、日本等国,甚至带着女儿康同璧踏上了北极圈。

“仰观诸天阅劫余,壮观山海荡目眦”,在游历世界的途中,康有为将自己视为神农氏,寄托希望尝遍百草,找到治疗中华政治痼疾的良方。

在泰晤士河畔的英国议院门口,望着承载着数百年英国君主立宪制的政治建筑,康有为心中格外激动。

梁启超给康有为送的挽联康有为生平简介祝宗祈死,老眼久枯,翻幸生也有涯,卒免睹全国陆沉鱼烂之惨;西狩获麟,微言遽绝,正恐天之将丧,不仅动吾党山颓木坏之悲;康有为生平简介康有为于1927年3月31日逝世,梁启超于4月27日与同门诸子曾在北京畿辅先哲祠举行公祭,此为梁氏于此时献的挽联。

上联祝宗祈死,祝宗,犹宗祝,主祭祀祈祷的人。

祈死,祈求速死。

表示世事悲愤绝望的心情。

陆沉,比喻国土沉沦,非由于洪水而由于祸乱。

鱼烂,鱼烂自内发,比喻由内乱而覆亡。

上联说康有晚年悲愤世事,体衰眼枯,非常痛苦;但现在去世了,免睹全国遭受祸乱灾害的惨象。

下联西狩获麟,语出《春秋哀公十四年》:西狩获麟。

孔子曰:吾道穷矣。

’杜预注:麟者仁兽,圣王之嘉瑞也。

世无明王出而遇获;仲尼伤周道之不兴,感嘉瑞之无应,故因鲁春秋而修中兴之教,绝笔于获麟’之一句。

所感而作,固所以为终也。

传说孔子作春秋,至此而止。

微言,谓精微之言。

汉刘歆《移书让太常博士》:及夫子没而微言绝,七十子卒而又大义乖。

天之将丧,语出《论语子罕》:天之将丧斯文也,后死者不得与於斯文也,意为:天若是要消灭这种文化,那我也不会掌握这些文化了。

山颓木坏,典出《礼檀弓上》:孔子蚤作,负手曳杖,消摇於门,歌曰:泰山其颓乎!梁木其坏乎!哲人其萎乎!’......盖寝疾七日而没。

后来因以山颓木坏喻有重要影响人物的死亡。

下联将康有为比作孔子,表现了学生对老师推崇之极的认识;同时也表现了对先师之死悲痛之极的感情。

康梁政治关系至张勋复辟时已经完全破裂,可是师生之谊始终未断。

梁氏之寿联与挽联应作师生佳话看。

梁启超妙手改联_450字

作文初中作文高中作文小学作文作文网

梁启超是康有为的大弟子,才华过人。

康有为50岁生日那天,梁启超联络一批维新人士为康有为祝寿。

康有为住所大厅里挂满了京城各界人士赠送的寿联。

其中有一副这样写道:“国家将亡必有,老而不死是为。

”

上下联的最后一个字各是“有”和“为”,恰是康有为的名字。

这显然是反对维新变法的顽固派,将亡国的罪名强加在康有为的身上,故意引用《四书》中的句子侮辱他。

维新人士见了,都勃然大怒,伸手就要撕去,梁启超急忙拦阻。

在寿联下面,梁启超挥挥笔添上了4个字,使寿联成为:“国家将亡必有忠烈,老而不死是为人瑞。

”众人读后称赞不已。

四位大师的挽联1925年,清华国学院聘有四位导师:梁启超、王国维、陈寅恪和赵元任。

这四位大师,学术造诣博大精深,而且还工于对联。

他们撰写的四副挽联,更是耐人寻味。

1927年,康有为在青岛驾鹤西行,梁启超率众在北京举行公祭,并写挽联道:祝宗祈死,老眼久枯,反幸生也有涯,卒免睹全国陆沉鱼烂之残;西狩获麟,微言遽绝,正恐天之将丧,不仅动吾党山颓本坏之悲。

上联写时局之坏,国将不国,谓其死倒是幸事,不会看到神州的悲剧;下联颂康之功绩,称其逝世是中国文化的巨大损失。

1922年,与王国维交情甚厚的清末著名诗人和大学者沈曾植去世,王国维所写挽联声情并茂,悲哀之意溢于言表:是大诗人,是大学人,更是大哲人,四昭炯心光,岂谓微言绝今日;为家孝子,为国纯臣,为世界先觉,一哀感知己,要为天下哭先生。

此联既表现了王国维对好友的深刻理解,也体现了王国维对时局的担忧和兔死狐悲之情。

果然,不出数年,51岁的王国维在颐和园昆明湖投水自尽。

王国维的死,引起了陈寅恪的无限悲伤,他写下了这样的挽联:十七年家国久魂消,犹余剩水残山,留于累臣供一死;五千卷牙签新手触,待检玄文奇字,谬承遗命倍伤神。

此联一出,时人纷纷赞之,被誉为挽联中之最佳作。

在撰写对联方面,赵元任也常有惊人之笔。

他为好友刘半农撰写的挽联:十载唱双黄,无词今后难成曲;数人若一个,叫我如何不想他。

上联中的“双黄”是指刘半农在新文学运动初期,为引起争论,在《新青年》上与钱玄同一起上演的“双黄”:钱把旧文人攻击新文学的意见集中起来发表,然后由刘半农逐一进行批驳,从而引起了反响。

而下联中“叫我如何不想他”,则是巧妙地把刘半农最为人们熟悉的诗句嵌入其中,将怀念老友之情与对老友才气的称赞融为一体,浑然天成。

2013中考历史延伸阅读:康有为与梁启超之间的恩恩怨怨转自翘楚 - 翔宇沙龙康、梁关系的演变是耐人寻味的。

应该说,康、梁二人都曾是近代中国历史上向西方寻找真理的先进人物,都曾为使中国由封建制度转向资本主义制度做出过自己的贡献。

然而,在历史的转折与大变革面前,一个固步自封,僵化保守,拒绝接受新事物和新变化;一个善于吸收,因时而变,努力挣脱传统事物与文化的束缚,师生的分歧乃至最后分裂是理所当然的。

康有为(1858~1927) 梁启超(1873~1929)康有为是梁启超治学和从政的导师,二人均是中国近代史上的著名人物,他们之间的恩恩怨怨,与近代历史的发展进程息息相关。

一唱一和康有为出生在世代学习理学的封建官僚地主家庭,自幼聪明,但对科举考试兴趣不大,多次参考,均名落孙山,对此他却并不十分在意。

1879年,22岁的康有为在游历过为英国殖民者霸占了近40年的香港之后,对于西方文明有了些感官上的认识,觉得英国人“治国有法度”,不像古代所谓的“夷狄”那样没有文化。

于是,他开始钻研西方的科学知识,逐渐成长为当时学术、思想界的先行者之一。

根据清朝的有关规定,一般老百姓是不能直接给皇帝上书的。

康有为不管这些,1888年,身为老百姓的康有为,首次向皇帝上书,分析当时国内和国际的形势,提出了改革法律、沟通民情、提防小人的改革方案。

光绪皇帝虽然并没有看到这封上书,但康有为却赢得了普通老百姓的广泛关注,人们开始注意起他来。

1890年春,在同学陈千秋的引荐下,年仅18岁的梁启超前来拜访已33岁的康有为。

此时的梁启超刚在广东乡试中考取第八名举人,可以说是少年有为;而康有为虽然年龄较大,但因科举考试不顺,此时不过是一名监生而已,在“学历”上比梁启超低一格。

按照当时的科举习惯,梁启超中举在先,应是康有为的“前辈”,所以梁启超心中自然有些沾沾自喜。

二人见面之后,聊了好几个时辰,梁启超后来追忆这段往事时说,康有为以“大海潮音,作狮子吼”(佛教用来形容佛祖说法时的词语),当头棒喝之后,使他一时不知所措,以前所学的不过是应付科举考试的敲门砖而已,根本不是什么学问。

梁启超一副记事楹联创千秋佳话梁启超一副记事楹联创千秋佳话2016-06-22 15:52:16 作者:来源:浏览次数:709 网友评论 0 条梁启超以广博的学识和多方面的修养,使自己的书法艺术进入了“气定神闲,温文尔雅”的境界。

他以碑帖相融的创作方法,取唐代楷法和汉隶笔意融入魏碑,别开新路,自成一家,形成了劲健俊雅、方正飘逸的独特风格。

1924年4月,亚洲第一位诺贝尔文学奖获得者——印度大诗人泰戈尔应北京大学的邀请来华讲学,由诗人徐志摩和林徽因陪同畅游了杭州西湖、北京名刹法源寺等地名胜。

为了纪念此事,梁启超在北海公园内的松坡图书馆集词撰联书赠徐志摩:“临流可奈清癯,第四桥边,呼棹过环碧;此意平生飞动,海棠花下,吹笛到天明。

”记述了泰戈尔与徐志摩泛舟西湖、月下吟诗的佳话,更把徐志摩的性情勾画得活龙活现。

徐志摩是梁启超晚年最得意的弟子,知徒当然莫如师。

梁启超一副记事楹联创千秋佳话此联用八尺宣纸写成,书作北魏体,笺用朱丝画格,谨严古朴,尤见剪裁宋代六位词人的佳句之妙。

全联浑然天成,不仅对仗工稳,而且慷慨长歌,更饶意境,一气呵成。

可谓新意迭出、生气流动,别有一番情趣。

在梁启超的书法作品中,堪称上上精品。

在《饮冰室诗话附录》里,梁启超曾这样写道:“我所集最得意的是赠徐志摩一联,此联极能看出志摩的性格,还带着记他的故事,他曾陪泰戈尔游西湖,别有会心,又尝在海棠花下做诗做个通霄。

”观赏梁启超的这副手迹,可以感到一股清气扑面而来。

对于书法,梁启超极力推崇北魏书体,他的观点一贯是“与其学唐碑,不如学六朝碑”。

其书主要得笔于静穆的《张黑女墓志》,并兼参欧体楷书,又将汉隶笔意自然地融入魏碑。

因此,他的笔画形体都是一律地突出方正峻厚,线条的起始转折也是力求方笔。

这副对联刚柔相济、骨力内涵,使人感觉到有一种雄强劲健的力量,这正是梁氏晚年以唐楷融入魏碑取得自然结合、艺术风格从成熟到升华的体现。

这副对联后来由陆小曼转赠给古建筑园林艺术专家陈从周,作家俞平伯见到此联后击赏不已,为之题写了一首七绝:“金针飞渡初无迹,寄与情遥绝妙辞。

------------------------------精选公文范文-----------------------------梁启超给康有为送的挽联康有为生平简介

各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!

祝宗祈死,老眼久枯,翻幸生也有涯,卒免睹全国陆沉鱼烂之惨;西狩获麟,微言遽绝,正恐天之将丧,不仅动吾党山颓木坏之悲;康有为生平简介康有为于1927年3月31日逝世,梁启超于4月27日与同门诸子曾在北京畿辅先哲祠举行公祭,此为梁氏于此时献的挽联。

上联祝宗祈死,祝宗,犹宗祝,主祭祀祈祷的人。

祈死,祈求速死。

表示世事悲愤绝望的心情。

陆沉,比喻国土沉沦,非由于洪水而由于祸乱。

鱼烂,鱼烂自内发,比喻由内乱而覆亡。

上联说康有晚年悲愤世事,体衰眼枯,非常痛苦;但现在去世了,免睹全国遭受祸乱灾害的惨象。

下联西狩获麟,语出《春秋哀公十四年》:西狩获麟。

孔子曰:吾道穷矣。

’杜预注:麟者仁兽,圣王之嘉瑞也。

世无明王出而遇获;仲尼伤周道之不兴,感嘉瑞之无应,故因鲁春秋而修中兴之教,绝笔于获麟’之一句。

所感而作,固所以为终也。

传说孔子作春秋,至此而止。

微言,谓精微之言。

汉刘歆《移书让太常博士》:及夫子没而微言绝,七十子卒而又大义乖。

天之将丧,语出《论语子罕》:天之将丧斯文也,后死者不得与於斯文也,意为:天若是要消灭这种文化,那我也不会掌握这些文化了。

山颓木坏,典出《礼檀弓上》:孔子蚤作,负手曳杖,消摇於门,歌曰:泰山其颓乎!梁----------------精选公文范文----------------1------------------------------精选公文范文-----------------------------木其坏乎!哲人其萎乎!’......盖寝疾七日而没。

后来因以山颓木坏喻有重要影响人物的死亡。

下联将康有为比作孔子,表现了学生对老师推崇之极的认识;同时也表现了对先师之死悲痛之极的感情。

康梁政治关系至张勋复辟时已经完全破裂,可是师生之谊始终未断。

梁氏之寿联与挽联应作师生佳话看。

各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!----------------精选公文范文----------------2

1/ 1。