安徽医科大学临床寄生虫检验病例分析

- 格式:doc

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:29

寄生虫检验及临床应用实例寄生虫检验是通过对人体或动物体内的组织、体液或排泄物等样本进行实验室检测,以确定是否存在寄生虫感染。

寄生虫感染在全球范围内都是一种常见的传染病,能够引起多种疾病,因此寄生虫检验具有重要的临床意义。

现在我将举几个例子来说明寄生虫检验及其在临床中的应用。

1. 肠道寄生虫感染检验肠道寄生虫感染是最常见的寄生虫感染类型之一,常常出现腹痛、腹泻、呕吐等症状。

进行粪便检查可以发现肠道寄生虫卵或虫体,从而确定感染的寄生虫种类。

例如,常见的疟原虫(Plasmodium)感染可以通过血液检测(血涂片或分子生物学方法)来确诊,而蛔虫感染则可以通过观察粪便样本中的蛔虫卵来诊断。

2. 血液寄生虫感染检验一些寄生虫感染会通过血液传播,例如疟疾、丝虫病、黑热病等。

血液检验可以通过观察血涂片中的寄生虫体或分析血清中的抗体来确定感染情况。

例如,黑热病可通过血片镜检或分子生物学方法(例如PCR)检测感染,并可通过血清抗体检测进行补充诊断。

3. 包虫病检验包虫病是一种由于摄入含包虫幼虫的食物或饮水而感染的寄生虫病。

包虫病最常见的病征是囊肿形成,最常见的感染部位是肝脏和肺部。

包虫病的确诊通常需要进行影像学检查,如超声、CT或MRI。

此外,血清学检查可以检测出包虫病特异性抗体,辅助确诊。

寄生虫检验的临床应用还有很多,例如对于病毒和纤毛虫感染的检测、对于寄生虫耐药性的评估等。

该领域还在不断发展,新的检验方法如PCR、ELISA等的应用不断增加,能够更快速、敏感和特异地检测出寄生虫感染,促进疾病的早期诊断和治疗。

因此,寄生虫检验在临床中发挥着重要的作用,能够帮助医生准确确定寄生虫感染的种类和程度,指导治疗方案的制定,并且有助于研究寄生虫流行病学和传播途径,为控制和预防寄生虫感染提供科学依据。

总之,寄生虫检验的应用在促进人们健康和防控疾病方面具有重要意义。

寄生虫感染病例分析寄生虫感染是一种常见但受到较少关注的传染病。

寄生虫通过寄生在人体或动物体内,获取所需的营养,同时对宿主造成危害。

本文将通过分析两个寄生虫感染病例,探讨其病因、症状、治疗及预防措施。

案例一:疟疾感染病例病因:疟疾主要由感染了疟原虫的按蚊传播。

人体感染疟原虫后,寄生虫会在红细胞内繁殖,导致病毒繁衍,从而引起寄生虫感染。

症状:患者初期会出现发热、寒颤、头疼等症状,随着病情发展可能出现贫血、肝脾肿大等症状。

严重的病例可能导致死亡。

治疗:疟疾的治疗主要使用抗疟药物,如奎宁、氯喹等。

在早期诊断和早期治疗非常重要。

预防:预防措施主要包括避免蚊虫叮咬,使用蚊帐、驱蚊剂等。

此外,疫苗的研发也是预防疟疾的重要方向。

案例二:包虫病感染病例病因:包虫病是由绦虫包囊寄生在人体内引起的疾病,感染途径主要通过食入被寄生绦虫的犬或牛肉导致。

症状:患者可能会出现腹痛、恶心、呕吐等消化系统症状,严重的病例还会出现黄疸、肝脾肿大等症状。

包虫病可以侵犯多个器官,症状也有所不同。

治疗:包虫病的治疗主要通过手术切除包虫囊和抗寄生虫药物治疗绦虫感染。

预防:预防包虫病的关键是避免食用未熟食物,特别是犬或牛肉。

另外,对于牧民等高感染风险人群,定期进行兽医检查也是预防包虫病的重要措施。

综上所述,寄生虫感染病例的病因、症状、治疗及预防措施各有差异,但都需要及时诊断和治疗。

通过加强公众教育,提高人们对寄生虫感染的认识,我们可以减少寄生虫感染疾病的发生。

另外,科学研究和创新治疗方法的开发也是减少寄生虫感染的重要方向,希望未来能为患者提供更好的治疗手段,减少寄生虫感染带来的危害。

寄生虫检验报告一、引言寄生虫是一类依附于宿主生物体上,从而获得养分而损害宿主的生物。

它们存在于自然界的各个环境中,对人类和动物的健康构成一定威胁。

为了及时发现和治疗寄生虫感染,我们进行了一项关于寄生虫检验的研究。

本报告旨在总结研究结果,并提供相关建议。

二、研究方法1. 样本收集我们从不同地区的XX医院收集了200个患者的粪便样本。

这些患者来自各个年龄段和不同背景,旨在全面了解寄生虫感染的情况。

2. 寄生虫检测我们使用了常见的寄生虫检测方法,包括显微镜检查和分子生物学技术。

首先,我们对样本进行显微镜检查,直接观察是否存在寄生虫卵或虫体。

对于未能通过显微镜检查明确寄生虫感染的样本,我们进一步应用分子生物学技术,如PCR等,以提高检测的准确性。

3. 数据分析我们统计了每个样本中寄生虫感染的情况,并进行了相关数据分析。

通过分析不同地区、年龄段和背景的寄生虫感染率,我们得出了一些重要结论。

三、研究结果1. 寄生虫感染情况经过检测,我们发现其中80个样本(40%)存在寄生虫感染。

常见的寄生虫包括蛔虫、钩虫和蛲虫等。

蛔虫感染率最高,占总感染样本的60%。

2. 地区差异我们对不同地区的样本进行了比较,发现南方地区的寄生虫感染率高于北方地区。

这可能与南方地区气候温暖、环境湿润有关。

在南方地区,蛔虫感染是最常见的情况。

3. 年龄差异我们将样本按照年龄段进行了分类,发现儿童和老年人的寄生虫感染率较高。

这可能与儿童和老年人的卫生习惯、免疫力较弱有关。

4. 背景差异我们还将样本按照患者的背景进行了比较,发现农村地区的寄生虫感染率显著高于城市地区。

这可能与农村地区的卫生条件、饮食习惯等因素有关。

四、建议鉴于我们的研究结果,我们提出以下建议以预防和治疗寄生虫感染:1.加强卫生宣传:通过宣传教育,提高公众对于寄生虫感染的认识和防范意识,特别是儿童和老年人。

2.改善卫生条件:农村地区应加强基础设施建设,改善卫生条件,减少寄生虫传播的可能性。

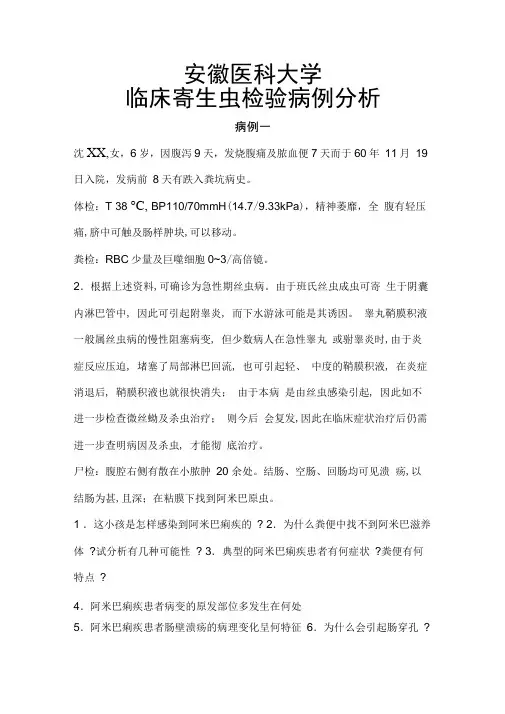

安徽医科大学临床寄生虫检验病例分析病例一沈XX,女,6岁,因腹泻9天,发烧腹痛及脓血便7天而于60年11月19 日入院,发病前8天有跌入粪坑病史。

体检:T 38 °C, BP110/70mmH(14.7/9.33kPa),精神萎靡,全腹有轻压痛,脐中可触及肠样肿块,可以移动。

粪检:RBC少量及巨噬细胞0~3/高倍镜。

2.根据上述资料,可确诊为急性期丝虫病。

由于班氏丝虫成虫可寄生于阴囊内淋巴管中, 因此可引起附睾炎, 而下水游泳可能是其诱因。

睾丸鞘膜积液一般属丝虫病的慢性阻塞病变, 但少数病人在急性睾丸或驸睾炎时,由于炎症反应压迫, 堵塞了局部淋巴回流, 也可引起轻、中度的鞘膜积液, 在炎症消退后, 鞘膜积液也就很快消失;由于本病是由丝虫感染引起, 因此如不进一步检查微丝蚴及杀虫治疗;则今后会复发,因此在临床症状治疗后仍需进一步查明病因及杀虫, 才能彻底治疗。

尸检:腹腔右侧有散在小脓肿20 余处。

结肠、空肠、回肠均可见溃疡,以结肠为甚,且深;在粘膜下找到阿米巴原虫。

1 .这小孩是怎样感染到阿米巴痢疾的? 2.为什么粪便中找不到阿米巴滋养体?试分析有几种可能性? 3.典型的阿米巴痢疾患者有何症状?粪便有何特点?4.阿米巴痢疾患者病变的原发部位多发生在何处5.阿米巴痢疾患者肠壁溃疡的病理变化呈何特征6.为什么会引起肠穿孔?[ 分析]1.根据病史,病孩沈某于8 天前曾跌入粪坑,口腔和消化道可能被痢疾阿米巴包囊污染,从而获得感染。

2. 该患者粪检未找到阿米巴滋养体有如下几种可能:①阿米巴病变已向纵深发展;有的已形成炎性肿块,尸解虽见溃疡,但因病程较短,大多为散在小脓肿,可见溃疡面不大,因而跌入肠腔的大滋样体数量不多,很有可能漏检;②标本送检时的不当处理如尿液污染,未予保温等所造成的后果;③技术上的漏检。

3. 阿米巴痢疾的典型症状应有腹痛、腹泻或拉痢,便次增加,常伴以带粘液的脓血便,具恶臭,呈果酱色,有里急后重症状,全身可伴有中度发热。

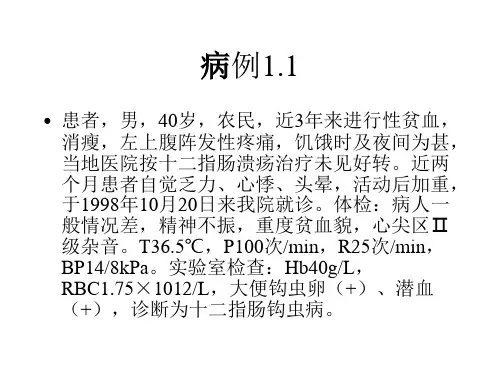

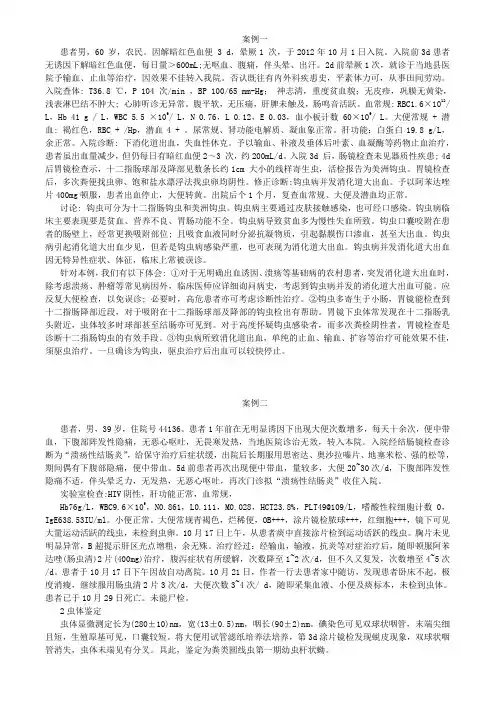

案例一患者男,60 岁,农民。

因解暗红色血便 3 d,晕厥1 次,于2012年10月1日入院。

入院前3d患者无诱因下解暗红色血便,每日量>600mL;无呕血、腹痛,伴头晕、出汗。

2d前晕厥1次,就诊于当地县医院予输血、止血等治疗,因效果不佳转入我院。

否认既往有内外科疾患史,平素体力可,从事田间劳动。

入院查体: T36.8 ℃,P 104 次/min ,BP 100/65 mm-Hg;神志清,重度贫血貌;无皮疹,巩膜无黄染,浅表淋巴结不肿大; 心肺听诊无异常。

腹平软,无压痛,肝脾未触及,肠鸣音活跃。

血常规: RBC1.6×1012/ L,Hb 41 g / L,WBC 5.5 ×109/ L,N 0.76,L 0.12,E 0.03,血小板计数 60×109/ L。

大便常规 + 潜血: 褐红色,RBC + /Hp,潜血4 + 。

尿常规、肾功能电解质、凝血象正常。

肝功能:白蛋白19.8 g/L,余正常。

入院诊断: 下消化道出血,失血性休克。

予以输血、补液及垂体后叶素、血凝酶等药物止血治疗,患者虽出血量减少,但仍每日有暗红血便2~3 次,约200mL/d。

入院3d 后,肠镜检查未见器质性疾患; 4d 后胃镜检查示,十二指肠球部及降部见数条长约1cm 大小的线样寄生虫,活检报告为美洲钩虫。

胃镜检查后,多次粪便找虫卵、饱和盐水漂浮法找虫卵均阴性。

修正诊断:钩虫病并发消化道大出血。

予以阿苯达唑片400mg顿服,患者出血停止,大便转黄。

出院后个1个月,复查血常规、大便及潜血均正常。

讨论: 钩虫可分为十二指肠钩虫和美洲钩虫。

钩虫病主要通过皮肤接触感染,也可经口感染。

钩虫病临床主要表现要是贫血、营养不良、胃肠功能不全。

钩虫病导致贫血多为慢性失血所致。

钩虫口囊咬附在患者的肠壁上,经常更换吸附部位; 且吸食血液同时分泌抗凝物质,引起黏膜伤口渗血,甚至大出血。

钩虫病引起消化道大出血少见,但若是钩虫病感染严重,也可表现为消化道大出血。

(11月21日讨论案例一~四;11月26日讨论案例五~七。

请分发各讨论组。

)以下各病例的问题:1、病人可能患何种疾病?2、如选择最佳的诊断方法?3、试述诊断标准和依据。

4、试述本病一般的病变过程和所致疾病。

5、本病如何预防和治疗?案例一患者3:患者男性,45岁,广东珠江人,渔民。

因“上腹胀痛,食欲下降,厌油腻6个月,黄疸15天”入院。

曾在当地医院检查,按病毒性肝炎给予治疗,但疗效不佳。

有经常生食生鱼肉片的历史。

体格检查:体温37.4o C,脉搏72次/分。

一般情况可,皮肤、巩膜黄染。

心肺检查(-),腹软,肝肋下1cm,剑突下3.5cm,有轻微压痛,脾未角及。

实验室检查:烘便检查未发现虫卵和阿米巴包囊。

白细胞7.2×109/L,嗜酸性粒细胞0.15。

总胆红素118μml/L.B超检查:肝脏轻度肿大,肝内粗密欠均,肝内小胆管有轻度扩张。

案例二患者男,72岁,原籍江苏,20年前来北京至今。

以发热3周,伴乏力,大汗,2009年5月入我院感染科。

入院前后监测血常规示白细胞总数5.67×109/L,逐渐增至10.83×109/L,其中嗜酸性粒细胞由20.6%增至72%(计数为7.54×109 /L),中性粒细胞和淋巴细胞比例正常或偏低。

B超显示脾大,右肝钙化,胆囊和各级胆管未见异常。

进一步查支原体、衣原体、病毒9项等均阴性,多次血培养均阴性。

肝功异常,谷丙转氨酶258U/L,转肽酶154U/L,胆红素水平正常。

行骨髓穿刺显示骨髓增生明显活跃,M∶E=3.26∶1,粒系增生明显活跃,嗜酸性细胞38.5%,以成熟为主,分叶核嗜酸性细胞易见空泡,核分叶以2~3叶为主。

嗜中性粒细胞的晚幼、杆状阶段比例减低,部分中、晚幼粒细胞可见胞浆颗粒增多,考虑嗜酸性粒细胞增多症,可除外嗜酸性粒细胞性白血病。

请我科会诊,追问流行病学史,患者回忆发病前1月曾生食泥鳅7~8条。

案例三患者男,42 岁,籍贯河北。

一、实验目的1. 掌握常见医学寄生虫的形态学特征。

2. 学会使用显微镜观察寄生虫的形态结构。

3. 了解寄生虫与人类健康的关系,提高对寄生虫病的防治意识。

二、实验时间2023年11月15日三、实验地点医学寄生虫实验室四、实验材料1. 显微镜及附件2. 各类寄生虫标本:蛔虫卵、钩虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、肝吸虫卵、肺吸虫卵、日本血吸虫卵、绦虫卵等3. 标本封片4. 实验指导书五、实验方法1. 观察各类寄生虫标本的形态结构,包括卵、幼虫、成虫等各个阶段。

2. 比较不同寄生虫的形态特征,如卵的形状、大小、颜色等。

3. 学习使用显微镜观察寄生虫标本,注意观察细节,如卵壳、卵内结构等。

六、实验结果1. 蛔虫卵:长椭圆形,两端钝圆,卵壳厚,卵内含有受精卵细胞。

2. 钩虫卵:椭圆形,两端钝圆,卵壳薄,卵内含有幼虫细胞。

3. 鞭虫卵:椭圆形,两端钝圆,卵壳厚,卵内含有幼虫细胞。

4. 蛲虫卵:长椭圆形,两端钝圆,卵壳厚,卵内含有幼虫细胞。

5. 肝吸虫卵:椭圆形,两端钝圆,卵壳厚,卵内含有幼虫细胞。

6. 肺吸虫卵:椭圆形,两端钝圆,卵壳厚,卵内含有幼虫细胞。

7. 日本血吸虫卵:椭圆形,两端钝圆,卵壳厚,卵内含有幼虫细胞。

8. 绦虫卵:长椭圆形,两端钝圆,卵壳厚,卵内含有幼虫细胞。

七、实验讨论1. 通过本次实验,我们学习了常见医学寄生虫的形态学特征,为今后诊断和治疗寄生虫病奠定了基础。

2. 在观察过程中,我们发现不同寄生虫的卵具有不同的形态特征,这有助于我们区分不同种类的寄生虫。

3. 针对寄生虫病的防治,我们需要加强健康教育,提高公众的卫生意识,避免寄生虫的传播。

八、实验总结1. 本次实验使我们掌握了常见医学寄生虫的形态学特征,为今后诊断和治疗寄生虫病提供了依据。

2. 通过实验,我们学会了使用显微镜观察寄生虫标本,提高了我们的实验技能。

3. 我们认识到寄生虫病对人类健康的危害,提高了对寄生虫病的防治意识。

九、实验建议1. 在实验过程中,要注意显微镜的使用方法,避免损坏仪器。

最新大专寄生虫实验报告

实验目的:

本实验旨在研究和识别大专生中的寄生虫种类,了解其生命周期及对宿主的影响,以便更好地进行预防和治疗。

实验材料:

1. 采集的大专生粪便样本

2. 显微镜

3. 载玻片和盖玻片

4. 生物染色剂

5. 寄生虫鉴定手册

6. 个人防护装备(手套、口罩等)

实验方法:

1. 样本准备:从参与研究的大专生中收集粪便样本,并确保样本的新鲜度。

2. 显微镜检查:将样本涂抹在载玻片上,使用显微镜进行初步观察,记录下可见的寄生虫卵或成虫形态。

3. 染色处理:使用生物染色剂对样本进行染色,以便更清晰地观察寄生虫的结构。

4. 寄生虫鉴定:根据显微镜下的观察结果,结合寄生虫鉴定手册,对寄生虫种类进行鉴定。

5. 数据记录:详细记录每种寄生虫的出现频率、形态特征及生命周期信息。

6. 分析讨论:分析寄生虫在大专生中的分布情况,探讨可能的传播途径和预防措施。

实验结果:

在本次实验中,共鉴定出X种寄生虫,其中Y种为最常见的类型。

Z种寄生虫具有较高的感染率,对宿主的健康状况构成较大威胁。

通过对比分析,发现寄生虫感染与个人卫生习惯、生活环境等因素有关。

结论:

本实验报告总结了大专生中寄生虫的种类、分布及影响,为进一步的寄生虫病防治提供了科学依据。

建议加强大专生的健康教育,提高个人卫生意识,改善生活环境,以降低寄生虫感染率。

同时,建议定期进行寄生虫检查,以便及时发现和治疗寄生虫感染。

安徽医科大学临床寄生虫检验病例分析病例一沈××,女,6岁,因腹泻9天,发烧腹痛及脓血便7天而于60年11月19日入院,发病前8天有跌入粪坑病史。

体检:T 38℃,BP110/70mmHg(14.7/9.33kPa),精神萎靡,全腹有轻压痛,脐中可触及肠样肿块,可以移动。

粪检:RBC少量及巨噬细胞0~3/高倍镜。

2.根据上述资料,可确诊为急性期丝虫病。

由于班氏丝虫成虫可寄生于阴囊内淋巴管中,因此可引起附睾炎,而下水游泳可能是其诱因。

睾丸鞘膜积液一般属丝虫病的慢性阻塞病变,但少数病人在急性睾丸或驸睾炎时,由于炎症反应压迫,堵塞了局部淋巴回流,也可引起轻、中度的鞘膜积液,在炎症消退后,鞘膜积液也就很快消失;由于本病是由丝虫感染引起,因此如不进一步检查微丝蚴及杀虫治疗;则今后会复发,因此在临床症状治疗后仍需进一步查明病因及杀虫,才能彻底治疗。

尸检:腹腔右侧有散在小脓肿20余处。

结肠、空肠、回肠均可见溃疡,以结肠为甚,且深;在粘膜下找到阿米巴原虫。

1.这小孩是怎样感染到阿米巴痢疾的?2.为什么粪便中找不到阿米巴滋养体?试分析有几种可能性?3.典型的阿米巴痢疾患者有何症状?粪便有何特点?4.阿米巴痢疾患者病变的原发部位多发生在何处?5.阿米巴痢疾患者肠壁溃疡的病理变化呈何特征?6.为什么会引起肠穿孔?[分析]1.根据病史,病孩沈某于8天前曾跌入粪坑,口腔和消化道可能被痢疾阿米巴包囊污染,从而获得感染。

2.该患者粪检未找到阿米巴滋养体有如下几种可能:①阿米巴病变已向纵深发展;有的已形成炎性肿块,尸解虽见溃疡,但因病程较短,大多为散在小脓肿,可见溃疡面不大,因而跌入肠腔的大滋样体数量不多,很有可能漏检;②标本送检时的不当处理如尿液污染,未予保温等所造成的后果;③技术上的漏检。

3.阿米巴痢疾的典型症状应有腹痛、腹泻或拉痢,便次增加,常伴以带粘液的脓血便,具恶臭,呈果酱色,有里急后重症状,全身可伴有中度发热。

4.阿米巴痢疾的原发部位以回盲部为多,其次为乙状结肠部位。

5.痢疾阿米巴滋养体以触杀机制溶解组织,坏死组织脱落形成溃疡,常在结肠粘膜见到散在多发的溃疡口,又称虫咬样溃疡。

侵入组织的滋养体向纵深发展可突破粘膜肌层,在粘膜下层向周围扩展形成口小底大的典型阿米巴溃疡。

重症患者,粘膜下层的病灶可相互融合而遭致大片粘膜脱落,形成大面积溃疡,甚或穿孔。

6.侵入组织的阿米巴大滋养体在粘膜下层大量增殖,侵及肌层和浆膜层而致穿孔。

儿童肠壁较薄也是该病例易以穿孔的原因之一。

病例二如格也,女,22岁,回族,西藏自治区卫校教师,已婚。

发热、黄疽、肝区疼痛伴肿块,由西藏自治区医院急症转入上海瑞金医院传染科。

患者几年前常有痢疾史。

近年来伴发热咳嗽,X线胸透见右肋夹角模糊,当地医院诊断为肺结核治疗半年余,症状未见改善。

近两月来,经常发热、乏力、消瘦、黄疸进行性加重,右上腹出现压痛,经查诊有较大的占位性病变,遂诊断为肝癌,转上海诊治。

患者长期居住西藏拉萨地区,平素喜食生的牛羊肉类。

两年前曾去中印边界亲戚家作客,当地有喝生水的习惯。

体检:神萎消瘦,皮肤黄染,体温38.7℃,脉搏90/分;右上腹有明显压痛,肝肋下2指可触及;腹部B超见肝区中部有一3cm×4cm ×2.5cm的囊肿性灶,可见液平,诊断为肝脓肿。

粪检查见阿米巴包囊。

经两个疗程的抗阿米巴治疗,病情日见好转,症状逐渐消退,肝脓腔消失,黄疸消退,食欲增加,痊愈后返回西藏:1.根据上述简史初步拟诊为何种寄生虫感染?2.患者为何会误诊为肺结核?3.哪些理由支持阿米巴性肝脓肿的诊断?依据?4.对此病例的首选药物为何?除此以外,还应用些什么药物?[分析]阿米巴肝脓肿2.阿米巴肝脓肿多发生在肝右叶,一般情况下呈亚急性发展而伴有弛张热等全身症状,与活动性肺结核十分相似;位于浅表的较大型脓肿,其炎性浸润常可累及横膈乃至上行引起肺底部的炎症反应,在未发现肝区病牡以前是很容易与结核病或结核性胸膜炎相混的。

3.本例支持阿米巴肝脓肿诊断的依据有:①有接触史(饮生水);②有下痢史(结肠原发病灶);③肝区进行性炎症;④肝区占位性囊肿病灶,并见液平;⑤对甲硝咪唑治疗反应良好。

4.首选药物应是“甲硝咪唑”(商品名为灭滴灵)。

该药药效迅速,副作用低,但到达结肠腔内的浓度偏低。

鉴于患者曾有痢疾史,应于肝脓肿基本康复后再用一个疗程的喹碘方类药,以杀灭肠腔内可能存在的共栖型滋养体,铲除原发病灶,达到根治目的。

病例三张阿凤,女,38岁,浙江宁波人,农民,已婚。

主诉白带增多、腰酸、阴部搔痒伴有腥臭味。

患者自农村来沪作保姆已有2年,自觉劳累后腰酸,白带自动流出,色微白有时伴淡黄色带有泡沫样粘液,阴部经常搔痒,时闻腥臭味。

月经尚属正常,但经量较大,经妇科检查,外阴部有红肿,子宫颈周围糜烂Ⅱ度。

阴道涂片检查,混悬片查见大量阴道毛滴虫;染色片查见革兰氏阳性球菌和阴性杆菌、红细胞+、白细胞(脓细胞)++、上皮细胞+。

遵医嘱经口服灭滴灵合并拴剂一个疗程后,症状获得好转,逐渐消失,但年终回乡探亲返回后不久,症状又复出现,再次用药后得以痊愈。

1.根据上述简单病史和检查,诊断何种疾病?2.分析造成该病的可能传染因素。

3.上述哪些症状和体征属该种寄生虫感染的特点?4.病人应如何处理?试写出几点防治原则。

5.病人后来为何有症状再显?[分析]1.滴虫性阴道炎。

患者系浙江山区农村人,当地环境卫生及个人卫生条件均差,容易获得滴虫传染,工作劳累后促使阴道炎症加重,其丈夫更可能是传染源,促成反复迁延。

细菌性和滴虫性阴道炎均可引起白带增多,有气味,局部瘙痒,而两者常同时存在。

但两者单纯感染引起的白带性状不同:滴虫性者呈泡沫状;细菌性阴道炎的白带则较粘稠,略带黄色。

4.①应用药物治疗,甲硝咪唑(灭滴灵),口服与坐药并用;②配偶同时药物治疗;③加强个人卫生,和浴、厕具用品的隔离;④改坐厕为蹲厕。

5.患者回乡探亲后,可从其配偶重新获得感染,即通常所谓的“乒乓感染”。

病例四患者,女,28岁,在宁夏某县林区工作,1983年8月上旬自感头痛、发热,服APC、安乃近无效,20余天后出现乏力、全身不适、畏寒发热,体温38.5~40.5℃,纳差。

在县医院门诊检查:血沉100mm/h (正常值3~20mm/h),Hb35g/L(正常值110~150g/L),血压120/80mmHg,在左上腹可触及一“包块”,拟诊“伤寒”而入院。

入院后用链霉素、氯霉素治疗无效,输血600ml。

住院后体检:体温39℃,脉搏105次/分,贫血貌,巩膜无黄染,牙龈有少量出血,两侧腋窝及腹股沟淋巴结肿大为黄豆至蚕豆大小,无压痛,肝肋下2cm,脾肋下12cm,肺(一),心(一),Hb 45g/L,RBC l80×1010/L(t 常值350~550×1010/L);WBC 1.6×109/L(正常值、4~10×1010/L),血小板4.6×1010/L(正常值10~30×1010/L),A/G=25g /L:45g/L,髂骨穿刺和淋巴结穿刺都检出某寄生虫,诊断为某种寄生虫病。

经用葡萄糖酸锑钠600rug/天治疗,症状好转,体温降至正常,但半月后复发,改用肌注戊脘脒150mg/日治疗15天后痊愈出院1.本病例诊断为什么病?诊断依据是什么?2.本病易与哪些寄生虫病相混淆?如何鉴别?3.患者接受治疗过程中病情出现反复,可能是什么原因?4.患者痊愈出院后还会不会再次感染或患该病?为什么?[分析]1.本病诊断为利什曼病,诊断依据:①宁夏为利什曼病散发区,患者在林区工作,此类地区存在传染源(储蓄宿主)和媒介白蛉;②有发热、肝脾肿大、淋巴结肿大、贫血,牙龈出血、清蛋白与球蛋白比例倒置等症状和体征;③髂骨穿刺和淋巴结穿刺检查到同一种寄生虫;④用葡萄糖酸锑钠和戊脘脒治疗效果好。

2.本病的发热、肝脾及淋巴结肿大、贫血等病症易与疟疾、弓形虫病、血吸虫病等寄生虫病相混淆,主要鉴别方法是:①病原接触史;②病原学检查(主要鉴别依据);⑧诊断性治疗,利什曼病、疟疾、弓形虫病、血吸虫病各有不同的特效药;④流行区不同,可与血吸虫病区别。

3.利什曼病用葡萄糖酸锑钠效果好,但有少数病人容易出现药物抗性(抗锑),使病情出现反复,这时改用戊胱脒等都可获得较好疗效。

4.利什曼病痊愈后,宿主机体抗感染免疫保护性作用能维持很长时间,可获终生免疫,一般不会再次感染。

病例五患者,男,23岁,海南省东方县农民。

1981年10月上旬每天发冷、发热,伴头痛、全身酸痛,当地乡卫生院拟诊“感冒”,给予服速效伤风胶囊、银翘解毒片、肌注青霉素等三天,无效,收治入院。

入院后体验;体温39.5℃,贫血貌,RBC 210×1010/L(正常值400~550×1010/L),脾肋下3cm,血涂片镜检查到红细胞内有恶性疟原虫环状体及配子体,厨氯喹+伯喹治疗,症状很快消失,病人自我感觉良好,治疗三天后病人要求出院。

11月下旬,患者又出现前述症状,并有恶心、呕吐、剧烈头痛,连续6天后,因昏厥、神智不清、抽搐而送乡医院抢救。

入院检查:体温40℃,贫血貌,瞳孔对光反射迟钝,颈强直;RBC l50×1010/L,WBC 3.6×109/L,血涂片查见红细胞内有某种寄生虫。

经抗寄生虫治疗及连续抢救两天无效,于送县医院途中死亡。

1.诊断为什么病?2.患者11月下旬发病是否与其10月上旬的疾病有关联?为什么? 3.患者每天发冷发热是什么原因引起的?4.患者死亡原因是什么?从中应吸取什么教训?[分析]1.诊断为恶性疟疾、脑型疟疾。

2.患者10月上旬的症状、体征符合疟疾临床表现,加之血涂片中查到恶性疟原虫,且用氯喹+伯喹治疗后症状很快消失,说明诊断为恶性疟是正确的。

但患者只治疗3天即要求出院,11月下旬又出现前述类似症状,并有中枢神经系统症状,这些症状的出现很可能是由于上月治疗后没有把红细胞内疟原虫彻底清除,残留的少数疟原虫又出现大量增(再燃)而引起脑型疟。

3.恶性疟原虫红内期发育周期时间为36~48小时;疟疾发作周期时间应与之相同。

但如果患者连续几天被其媒介按蚊叮咬感染或虫株差异、机体免疫力和几次发作周期后,都有可能出现每天发冷、发热、出汗的疟疾发作症状。

4.患者死亡的原因是脑型疟疾。

恶性疟发作周期间隔时间短,引起脑型疟疾的机率高,患者10月上旬入院前就有头痛症状,应警惕脑型疟疾,但患者只治疗3天,症状消失即要求出院,没有进行彻底治疗,最终因脑型疟疾而死亡,教训是深刻的。

对恶性疟患者,不仅应进行彻底治疗,出院后亦应告诉患者警惕再燃的可能性,出现类似症状应立即就医。

病例六患者,男,19岁,广东三水县农民。

主诉双眼视力下降3周,剧烈头痛伴咳嗽、胸痛5天,于1989年7月21日到某市医院初诊。