第7课俄国和日本的改革

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:5

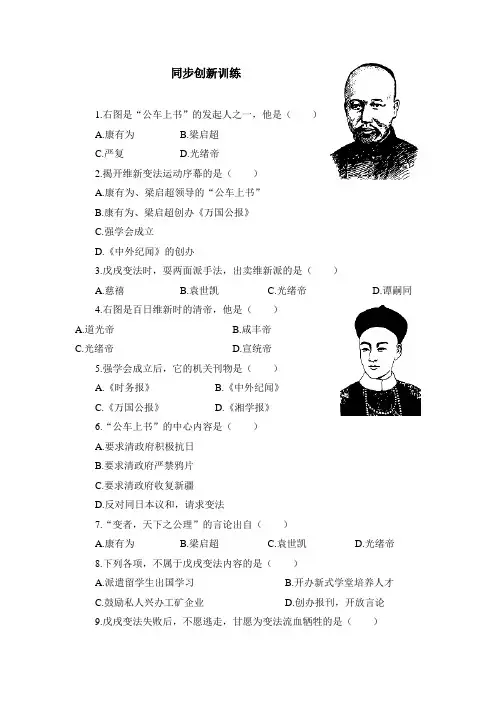

同步创新训练1.右图是“公车上书”的发起人之一,他是()A.康有为B.梁启超C.严复D.光绪帝2.揭开维新变法运动序幕的是()A.康有为、梁启超领导的“公车上书”B.康有为、梁启超创办《万国公报》C.强学会成立D.《中外纪闻》的创办3.戊戌变法时,耍两面派手法,出卖维新派的是()A.慈禧B.袁世凯C.光绪帝D.谭嗣同4.右图是百日维新时的清帝,他是()A.道光帝B.咸丰帝C.光绪帝D.宣统帝5.强学会成立后,它的机关刊物是()A.《时务报》B.《中外纪闻》C.《万国公报》D.《湘学报》6.“公车上书”的中心内容是()A.要求清政府积极抗日B.要求清政府严禁鸦片C.要求清政府收复新疆D.反对同日本议和,请求变法7.“变者,天下之公理”的言论出自()A.康有为B.梁启超C.袁世凯D.光绪帝8.下列各项,不属于戊戌变法内容的是()A.派遣留学生出国学习B.开办新式学堂培养人才C.鼓励私人兴办工矿企业D.创办报刊,开放言论9.戊戌变法失败后,不愿逃走,甘愿为变法流血牺牲的是()A.康有为B.梁启超C.谭嗣同D.袁世凯10.百日维新期间,谭嗣同自述:“京居既久,始知所愿者皆虚一无可冀(期望)。

慨念横目,徒具深悲。

平时所学,至此竟茫无可倚。

”这段话表明谭嗣同()A.放弃了变法维新救国救民的抱负B.脱离群众,找不到变法的出路C.悲观失望,准备向顽固派妥协D.对维新派不满,开始转向革命11.资产阶级维新派政治团体形成的标志是()A.“公车上书”B.强学会成立C.康有为奉诏全面筹划变法事宜D.《中外纪闻》的出版12.光绪帝积极支持维新派并实施变法的主要原因是()①变法有利于资本主义发展②光绪帝不甘做亡国之君③变法可巩固以他为首的“帝党”的势力④根据慈禧太后实行“新政”的旨意A.①②B.②③C.③④D.①④13.慈禧太后等发动“戊戌政变”的根本原因是()A.变法触动了封建顽固派的利益B.光绪帝借“变法”向慈禧太后夺权C.变法不利于清王朝统治的巩固D.变法改变了祖宗的例律14.依据右方框中给出的材料,编写成历史小戏剧,在班级演出。

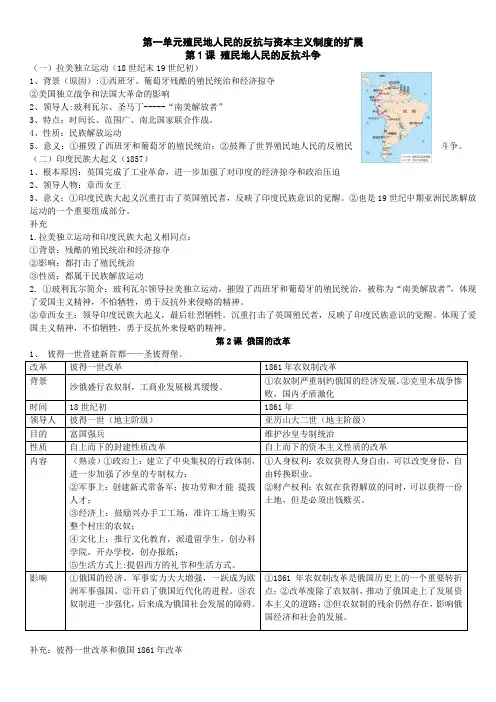

第一单元殖民地人民的反抗与资本主义制度的扩展第1课殖民地人民的反抗斗争(一)拉美独立运动(18世纪末19世纪初)1、背景(原因):①西班牙、葡萄牙残酷的殖民统治和经济掠夺②美国独立战争和法国大革命的影响2、领导人:玻利瓦尔、圣马丁-----“南美解放者”3、特点:时间长、范围广、南北国家联合作战。

4、性质:民族解放运动5、意义:①摧毁了西班牙和葡萄牙的殖民统治;②鼓舞了世界殖民地人民的反殖民斗争。

(二)印度民族大起义(1857)1、根本原因:英国完成了工业革命,进一步加强了对印度的经济掠夺和政治压迫2、领导人物:章西女王3、意义:①印度民族大起义沉重打击了英国殖民者,反映了印度民族意识的觉醒。

②也是19世纪中期亚洲民族解放运动的一个重要组成部分。

补充1.拉美独立运动和印度民族大起义相同点:①背景:残酷的殖民统治和经济掠夺②影响:都打击了殖民统治③性质:都属于民族解放运动2.①玻利瓦尔简介:玻利瓦尔领导拉美独立运动,摧毁了西班牙和葡萄牙的殖民统治,被称为“南美解放者”,体现了爱国主义精神,不怕牺牲,勇于反抗外来侵略的精神。

②章西女王:领导印度民族大起义,最后壮烈牺牲。

沉重打击了英国殖民者,反映了印度民族意识的觉醒。

体现了爱国主义精神,不怕牺牲,勇于反抗外来侵略的精神。

第2课俄国的改革1、彼得一世营建新首都——圣彼得堡。

改革彼得一世改革1861年农奴制改革背景沙俄盛行农奴制,工商业发展极其缓慢。

①农奴制严重制约俄国的经济发展。

②克里木战争惨败,国内矛盾激化时间18世纪初1861年领导人彼得一世(地主阶级)亚历山大二世(地主阶级)目的富国强兵维护沙皇专制统治性质自上而下的封建性质改革自上而下的资本主义性质的改革内容(熟读)①政治上:建立了中央集权的行政体制,进一步加强了沙皇的专制权力;②军事上:创建新式常备军;按功劳和才能提拔人才;③经济上:鼓励兴办手工工场,准许工场主购买整个村庄的农奴;④文化上:推行文化教育,派遣留学生,创办科学院,开办学校,创办报纸;⑤生活方式上:提倡西方的礼节和生活方式。

部编版八年级上册语文第7课《列夫·托尔斯泰》课文原文及教案导读:本文部编版八年级上册语文第7课《列夫·托尔斯泰》课文原文及教案,来源互联网,仅供读者阅读参考.课文他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界。

长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。

宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。

一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。

不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。

像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那天父般的犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

人们无不试图用自己的想像除去他那盖着面孔的头发,修剪疯长的胡须,以他年轻时刮去胡须的肖像作为参照,希望用魔法变出一张光洁的脸。

——这是引向内心世界的路标。

这样一来,我们不免开始畏缩起来。

因为,无可否认的是,这个出身于名门望族的男子长相粗劣,生就一张田野村夫的脸孔。

天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人搭建的皮帐篷来好不了多少。

小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手,而不是由古希腊的能工巧匠建造起来的。

架在小窗上方的横梁——小眼睛上方的额头,倒像是用刀胡乱劈成的树柴。

皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙,在四方脸中间,我们见到的是一只宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人拳头打塌了的样子。

在乱蓬蓬的头发后面,怎么也遮不住那对难看的招风耳。

凹陷的脸颊中间生着两片厚厚的嘴唇。

留给人的总印象是失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙。

这副劳动者的忧郁面孔上笼罩着消沉的阴影.滞留着愚钝和压抑:在他脸上找不到一点奋发向上的灵气,找不到精神光彩,找不到陀斯妥耶夫斯基眉宇之间那种像大理石穹顶一样缓缓隆起的非凡器宇。

他的面容没有一点光彩可言。

谁不承认这一点谁就没有讲真话。

无疑,这张脸平淡无奇,障碍重重,没法弥补,不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢;这张脸蒙昧阴沉,郁郁寡欢,丑陋可憎。

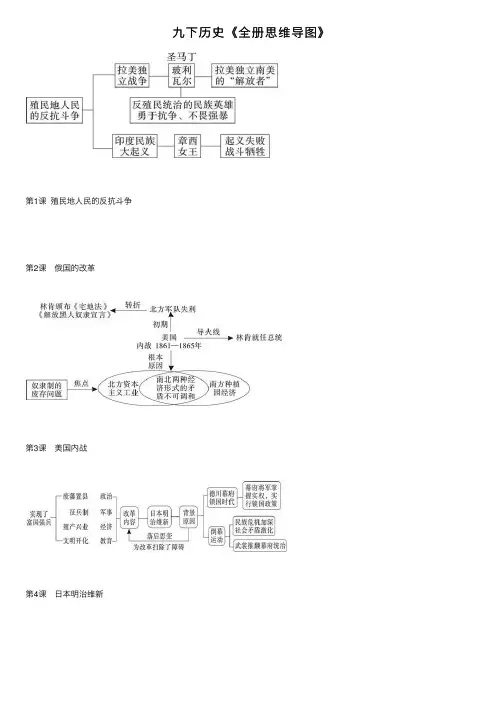

九下历史《全册思维导图》

第1课殖民地⼈民的反抗⽃争

第2课 俄国的改⾰

第3课 美国内战

第4课 ⽇本明治维新

第5课 第⼆次⼯业⾰命

第6课 ⼯业化国家的社会变化

第7课 近代科学与⽂化

第8课 第⼀次世界⼤战

第9课 列宁与⼗⽉⾰命

第10课 《凡尔赛条约》和《九国公约》

第11课 苏联的社会主义建设

第12课 亚⾮拉民族民主运动的⾼涨

第13课 罗斯福新政

第14课 法西斯国家的侵略扩张

第15课 第⼆次世界⼤战

第16课 冷战

第17课 战后资本主义的新变化

第18课 社会主义的发展与挫折

第19课 亚⾮拉国家的新发展

第20课 联合国与世界贸易组织

第21课 冷战后的世界格局

第22课 不断发展的现代社会。

部编版:九下历史《全册思维导图》第1课殖民地人民的反抗斗争

第2课俄国的改革

第3课美国内战第4课日本明治维新

第5课第二次工业革命

第6课工业化国家的社会变化第7课近代科学与文化

第8课第一次世界大战第9课列宁与十月革命

第10课《凡尔赛条约》和《九国公约》第11课苏联的社会主义建设

第12课亚非拉民族民主运动的高涨第13课罗斯福新政

第14课法西斯国家的侵略扩张

第15课第二次世界大战第16课冷战

第17课战后资本主义的新变化第18课社会主义的发展与挫折

第19课亚非拉国家的新发展第20课联合国与世界贸易组织

第21课冷战后的世界格局。

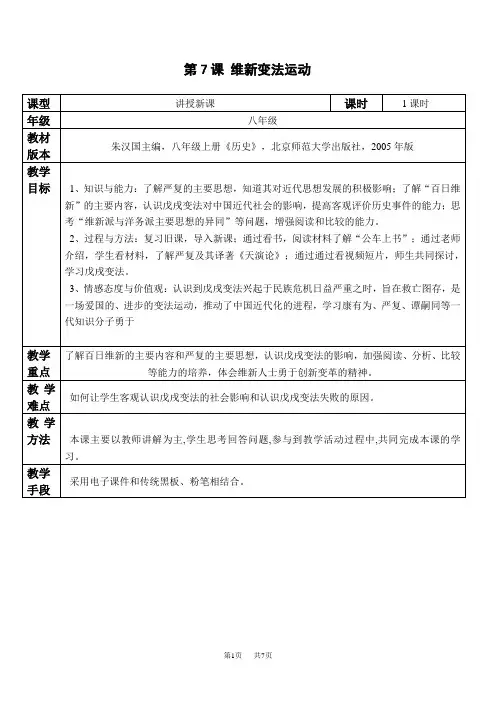

第7课维新变法运动一、学习目标1、通过本课学习,使学生了解公车上书、百日维新、戊戌政变和戊戌六君子等历史基础知识。

2、结合课文、奏折、照片等各种历史资料培养学生的历史想象能力和分析能力。

3、通过本课学习,使学生能解释维新变法人士的进步立场,激发其热爱祖国、振兴中华的高尚情操和历史责任感。

二、学习重点、难点1、公车上书和维新变法运动的展开是本课的重点。

本课的另一个重点是“百日维新”.它是这次大规模政治运动的高潮。

维新派的政治主张在变法法令的内容中有集中体现。

尽管这些改革措施带有不少局限性,但维新派希望通过变法改变中国积贫积弱的局面,是符合当时历史潮流的。

2、难点本课的难点是戊戌变法的历史意义,只有在逐项分析变法法令的基础上才能理解变法的资产阶级改革性质和其爱国、进步的历史意义。

变法在社会上所起的思想启蒙作用,对后来的资产阶级革命也产生了深刻的影响。

三、学法指导1、指导学生观察课文插图,收集历史证据,探索公车上书所产生的社会影响。

提示一些观察问题的角度和搜集整理史料的方法,培养学生研究历史的兴趣和能力。

2、指导学生运用对比方法,了解社会各界对变法的不同反应,从而理解变法的失败。

中学生由于学习能力的限制,容易停留在现象上比较、低层次上比较,或在枝节上比较,难以切入事物本质。

因此教师应事先指明比较的目的和方向(“理解变法的失败”)、比较的对象(“社会各界的反应”)等等。

解决为什么比较和在哪方面比较的问题,找出历史现象的异同,促进新思想观点的产生。

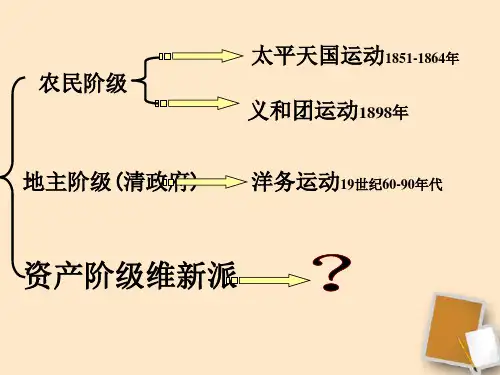

三、教学过程1.导入新课教师:中国近代史是一部中国人民不屈不挠反抗外来侵略的历史,也是先进的中国人不断探索救国道路的历史。

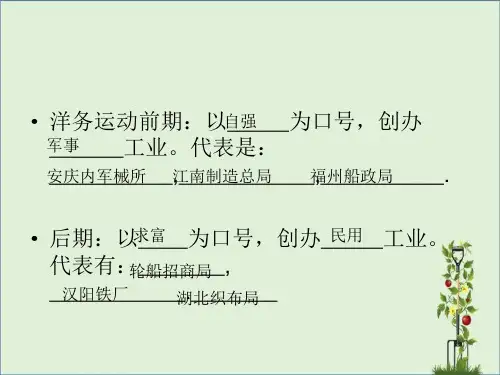

洋务运动是地主阶级为维护封建统治而进行的一场自救运动,在甲午中日战争中,北洋舰队全军覆没,洋务运动也随之破产,帝国主义对中国的侵略加剧,民族危机严重。

此时中国的民族资产阶级为挽救民族危亡,曾做过哪些努力?其结果如何?创设情境:假如我们生活在那个年代,我们都是热爱祖国、关心中国前途命运的知识分子、爱国青年,你如何拯救中华民族于水深火热之中?学生:回答的可能有多种,有的认为必须进行改革;有的认为要发展科学技术,走资本主义道路;有的认为必须进行革命等等。