中学物理实验教案-实验二:尖端放电演示

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:1

尖端放电演示仪

实验现象

当在相互绝缘两块金属导体板之间加上高压静电后,发现圆球与尖端相比,尖端会发生

剧烈火化,发生尖端放电现象,而圆球不会发生。

物理原理

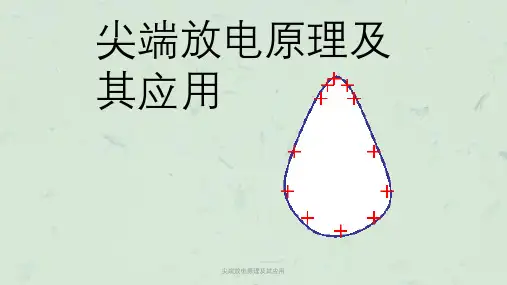

静电平衡时,由于尖端曲率最大,电荷密度与导体表面曲率有关,曲率越大,电荷面

密度越大,在导体表面附近的电场强度与其临近的导体表面电荷面密度成正比。

因此导体

表面曲率越大地方场强越大,若电场强到一定程度就会击穿空气,就会发生尖端放电。

导体上电荷就不能再累积,导体电势就不会再升高了,导体向空气中剧烈放电就不会发生。

仪器功能

1、通过图中所示的尖端放电演示仪可以验证电荷密度与导体表面曲率有关。

2、演示雷电的发生;演示避雷针工作。

黑龙江科技学院物理演示实验室

2007.03.05。

中学物理实验研究

实验报告

实验项目:尖端放电实验

院系:物理科学与技术系

专业:物理学2班

姓名:杨么杯

学号:201317030228

日期:2016年6月20日

指导教师:倪明

尖端放电实验

一、实验内容

尖端放电实验

二、实验器材

静电感应起电器

三、实验目标

①了解空气电离现象产生的条件

②知道尖端放电是电晕放电的一种形式

③理解尖端放电的原理及其相关应用

四、实验重点

尖端放电的原理及应用

五、实验难点

理解尖端放电的原理

六、实验原理

导体尖端的电荷特别密集,尖端附近的电场特别强,就会发

生尖端放电强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称

为尖端放电,它属于一种电晕放电。

在强电场作用下,物体表面曲率大的地方(如尖锐、细小物的

顶端),等电位面密,电场强度剧增,致使它附近的空气被电离而

产生气体放电,此现象称电晕放电。

尖端放电为电晕放电的一种,专指尖端附近空气电离而产生气体放电的现象。

七、实验过程

静电感应起电机装置,如下图(让两个金属小球不要接触;摇动静电感应起电机的手柄使风扇转动起来;从而让两个小球之间产生电的作用。

八、实验总结

对起电机目测时要注意以下几点

l、两电刷应互成90度夹角;各与横梁成45度。

2、集电杆的电梳的尖针不能触及起电圆盘。

3、电刷与金属箔片的接触要可靠。

4、两传动皮带的其中一根在传动轮间交叉安装,以使两起电圆盘工作时反向旋转。

5、操作起电机时,动作要缓和,由慢到快,但速度不能太快,以防起电机发生共振而损坏机件。

高中物理简单实验演示教案

实验目的:通过实验演示,加深学生对电路中电流、电压和电阻的理解,掌握基本电路的搭建方法。

实验材料:电池(1.5V)、导线、灯泡(含灯座)、电流表、开关

实验过程:

1. 将电池连接电流表,再通过导线连接到灯座上的灯泡。

2. 打开开关,观察灯泡的亮度。

3. 用手触摸导线,感受电流的存在。

4. 更换灯泡或增加电池数量,观察灯泡的亮度变化。

5. 拔掉导线中的一个,观察灯泡是否仍亮。

实验注意事项:

1. 在实验中务必注意安全,避免短路和触电风险。

2. 实验完成后,应将实验器材归位,保持实验环境整洁。

实验教学目标:

1. 通过实验让学生感受电流流动的方式和亮度与电压的关系。

2. 培养学生观察实验现象、提出问题和进行实验探究的能力。

3. 引导学生掌握基本电路的搭建方法。

实验评价方法:

1. 学生对实验现象和原理是否理解清楚。

2. 学生在实验中是否积极参与,表现出团队精神。

3. 学生是否安全操作实验器材,有责任心和团队合作精神。

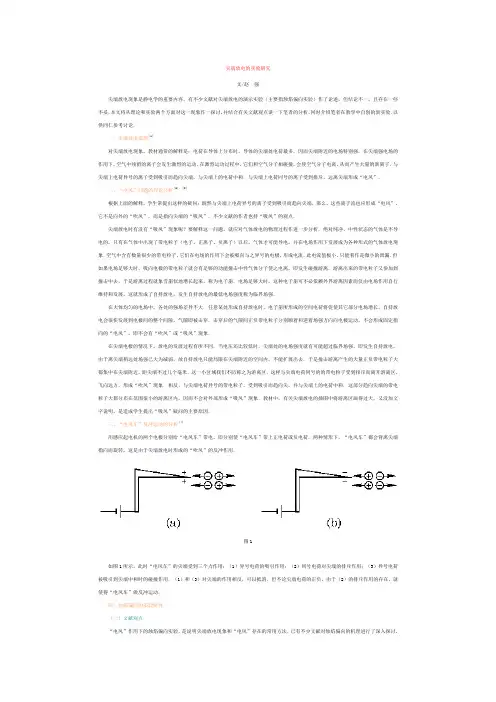

尖端放电的实验研究文/赵强尖端放电现象是静电学的重要内容,有不少文献对尖端放电的演示实验(主要指烛焰偏向实验)作了论述,但结论不一,且存在一些不妥.本文将从理论和实验两个方面对这一现象作一探讨,并结合有关文献观点谈一下笔者的分析,同时介绍笔者在教学中自创的新实验.以供同仁参考讨论.一、尖端放电原理[1]对尖端放电现象,教材通常的解释是:电荷在导体上分布时,导体的尖端处电荷最多,因而尖端附近的电场特别强.在尖端强电场的作用下,空气中残留的离子会发生激烈的运动.在激烈运动过程中,它们和空气分子相碰撞,会使空气分子电离,从而产生大量的新离子.与尖端上电荷异号的离子受到吸引而趋向尖端,与尖端上的电荷中和.与尖端上电荷同号的离子受到排斥,远离尖端形成“电风”.二、“电风”问题的理论分析[2]、[3]根据上面的解释,学生常提出这样的疑问:既然与尖端上电荷异号的离子受到吸引而趋向尖端,那么,这些离子流也应形成“电风”,它不是向外的“吹风”,而是指向尖端的“吸风”.不少文献的作者也持“吸风”的观点.尖端放电时有没有“吸风”现象呢?要解释这一问题,就应对气体放电的物理过程作进一步分析.绝对纯净、中性状态的气体是不导电的,只有在气体中出现了带电粒子(电子、正离子、负离子)以后,气体才可能导电,并在电场作用下发展成为各种形式的气体放电现象.空气中含有数量很少的带电粒子,它们在电场的作用下会被吸向与之异号的电极,形成电流.此电流值极小,只能看作是微小的泄漏.但如果电场足够大时,吸向电极的带电粒子就会有足够的动能撞击中性气体分子使之电离,即发生碰撞游离.游离出来的带电粒子又参加到撞击中去,于是游离过程就象雪崩似地增长起来,称为电子崩.电场足够大时,这种电子崩可不必依赖外界游离因素而仅由电场作用自行维持和发展,这就形成了自持放电,发生自持放电的最低电场强度称为临界场强.在大体均匀的电场中,各处的强场差异不大.任意某处形成自持放电时,电子崩所形成的空间电荷将促使其它部分电场增长,自持放电会很快发展到电极间的整个间隙,气隙即被击穿.击穿后的气隙间正负带电粒子分别顺着和逆着场强方向向电极运动,不会形成固定指向的“电风”,即不会有“吹风”或“吸风”现象.在尖端电极的情况下,放电的发展过程有所不同.当电压还比较低时,尖端处的电场强度就有可能超过临界场强,即发生自持放电,由于离尖端稍远处场强已大为减弱,故自持放电只能局限在尖端附近的空间内,不能扩展出去.于是撞击游离产生的大量正负带电粒子大都集中在尖端附近,距尖端不过几个毫米,这一小区域我们不防称之为游离区.这样与尖端电荷同号的的带电粒子受到排斥而离开游离区,飞向远方,形成“吹风”现象.相反,与尖端电荷异号的带电粒子,受到吸引而趋向尖,并与尖端上的电荷中和.这部分趋向尖端的带电粒子大都分布在范围很小的游离区内,因而不会对外部形成“吸风”现象.教材中,有关尖端放电的插图中将游离区画得过大,又没加文字说明,是造成学生提出“吸风”疑问的主要原因.三、“电风车”反冲运动的分析[4]用感应起电机的两个电极分别给“电风车”带电,即分别使“电风车”带上正电荷或负电荷.两种情形下,“电风车”都会背离尖端指向而旋转,这是由于尖端放电时形成的“吹风”的反冲作用.图1如图1所示,此时“电风车”的尖端受到三个力作用:(1)异号电荷的吸引作用;(2)同号电荷对尖端的排斥作用;(3)异号电荷被吸引到尖端中和时的碰撞作用.(1)和(3)对尖端的作用相反,可以抵消.但不论尖端电荷的正负,由于(2)的排斥作用的存在,就使得“电风车”做反冲运动.四、烛焰偏向的实验研究(一)文献观点“电风”作用下的烛焰偏向实验,是说明尖端放电现象和“电风”存在的常用方法.已有不少文献对烛焰偏向的机理进行了深入探讨,其中对尖端带正电荷时“吹开”烛焰的问题,都得出了相同的结论(这里不再探讨),但对尖端带负电荷时的烛焰偏向及解释说法不一.有人认为[4]、[5]:尖端放电时,空气被电离产生正离子和电子(虽然也有负离子,但和电子相比数量极少).由于正离子的质量和体积远大于电子的质量和体积,所以当正离子流、电子流对烛焰产生碰撞时,起主要作用的是正离子流.故尖端带负电荷时,形成所谓的“吸风”而使烛焰偏向尖端,他们似乎从实验中也得到证实.从前文对气体放电的物理过程分析可知,“吸风”现象是不存在的,对持“吸风”观点的人,纠其原因主要是他们对尖端放电时的“游离区”没作深入研究.尖端带负电荷时,烛焰偏向如何?实验中出现的“吸焰”现象是不是“电风”所为?又作何解释呢?下面就这些问题作一实验探讨.(二)实验及结果[6]为较全面地了解尖端带负电荷时烛焰偏向问题,实验时可在烛焰附近选取四个有代表性的点:A、B、C、D,如图2所示.图2 图3实验时,依次把尖端放入这四个点后,再用感应起电机(由转动快慢调节电压)或晶体管高压电源给导体带负电,得到如下实验结果.结果1将尖端置于A点,即离烛焰根部较近时,烛焰偏向如图3所示.可看到:电压较低时,尖端处的烛焰被“吸引”,烛焰顶端稍有偏离,如图3(a)所示;电压较高时(近20kV或更高),尖端上方且离尖端较近的烛焰被“吸引”,其余部分的烛焰是被“吹开”的,如图3(b)所示.结果2将尖端置于B点,即离烛焰根部较远时,烛焰偏向如图4所示,提高电压烛焰偏向更大一些.可见,这时的烛焰是被“电风”吹开的.结果3将尖端置于C点,即离烛焰上部较近时,随着电压由低到高,烛焰先是被尖端“吸引”一下后,再被“电风”吹成如图5所示的情况.图4 图5结果4将尖端置于D点,即离烛焰上部较远时,“电风”一致表现为把烛焰吹向远方.(三)实验结果分析由实验结果可知:尖端带负电荷时,烛焰总体表现为被“吹开”,但有时也被“吸引”.这是为什么呢?首先,我们应明确,烛焰明火部分正离子的密度比负离子大;形成尖端放电时有临界场强;放电“游离区”仅限于尖端附近几毫米的区域,且“电风”在“游离区”外.结果1的解释电压较低时,可分两种情形:(1)尖端末达到临界场强,又离烛焰明火接近.此时,表现为近尖端明火中的正离子和尖端负电荷相“吸引”;离开尖端稍远处,由于场强已很小,对烛焰上部的“吸引”作用已不明显.(2)尖端刚达到临界场强,相对讲放电较弱,形成的“电风”不强”.此时,近尖端处的明火小部分处于“游离区”,表现为近尖端处的正离子(含明火处的正离子和空气电离出的正离子)和尖端电荷相“吸引”.尖端稍远处,即烛焰上部受较弱“电风”作用,稍有倾斜.可见,电压较低时的“吸引”观点主要是由于近尖端处异号电荷间的作用,并非“电风”作为,更不能说成是“吸风”现象.持“吸风”观点的人实验中看到的应是电压较低时的情况.电压较高时,由于尖端离烛焰较近,烛焰小部分处于“游离区”,即处于“无风”区.此时,也表现为近尖端处正离子和尖端负电荷的“吸引”.烛焰下部稍远处,一方面受“电风”作用;另一方面,烛焰燃烧时带动热气流上升,使得近尖端下部空气电离的正离子因随热流上升而密度较小(与近尖端上部比),就表现出近尖端上部的烛焰被带负电的尖端“吸引”.对于烛焰上部,已超出“游离区”,是“吹风”所为.结果2和结果4的分析此时,烛焰处于“游离区”外,“电风”的作用,即大量电子流的碰撞使烛焰偏离.结果3的分析电压较低时,表现为“吸引”(参考结果1的解释).电压升高时,由于“电风”强烈,使得下部的烛焰偏离尖端较远,再加上热气流的上升作用,表现出烛焰上段先被“吸引”一下后,最终被“电风”吹开(明火C点处为数较少的正离子与尖端负电荷的“吸引”作用被掩盖).一旦离开尖端,C处烛焰便不会再被“吸”.五、尖端放电的创新实验对尖端放电现象,常以“电风车”的反冲运动或烛焰偏向实验来说明.在教学中,笔者又设计出三种演示方法,学生反映效果很好.方法一教师用感应起电机先演示火花放电,并提示学生在感应起电机转动较慢时,仍可产生点火花.再在感应起电机的一放电球上用线绑一缝衣针,调整电柄使针尖对着另一放电球,并使针尖和放电球间的距离与演示火花放电时两放电球间的距离差不多相等.此时,即使快速转动感应起电机,也无火花产生.方法二将两枚缝衣针固定在绝缘支架上(如用热针在蜡烛上穿洞固定);调整高度,使针尖对准两个验电器的金属球;针尖与金属球之间的距离约1—2cm,并使两验电器远离;用导线将感应起电机的两电极分别和两针相连(放电柄远离);转动感应起电机,可观察到:两验电器的指针立即张开;将两验电器的金属球相接触,发现指针张角变小甚至闭合.方法三在一验电器的金属球上放一长缝衣针(如用烧溶的蜡烛液粘上);把另一验电器的金属球对准针尖并相距1—2cm;用导线将感应起电极的一电极与针相连;转动感应起电机,可观察到:两验电器的指针张开,可验证它们带的是异号电荷.方法一中,两种放电现象处于同一环境中(都用感应起电机),放电现象的差异对比明显,能给学生以鲜明生动的感性认识,有助于学生理解两种放电现象.方法二和方法三两实验,即具有方法一的优点,又能将看不到的“电风”的面目——带电粒子由验电器显示出来,并能检验形成“电风”的带电粒子的正负,使这一微观机制宏观化.课堂上,结合教学内容,让学生对上述现象进行分析、解释,更有助于学生深入理解尖端放电的本质,积累科学探索的方法,学生在思考解答中,使新旧知识融为一体,前者得以巩固,后者得以深化.参考文献1 赵凯华.电磁学.北京:高等教育出版社,19862 周泽存.高压电技术.水力电力出版社,19883 邹来智等.尖端放电为什么不“吸风”.物理通报,1998(3)4 杨志荣.关于“电风”的形成原因分析.物理通报,1998(1)5 秦学宽.奇异的物理现象“电风”.物理教学,1987(1)6 杨国亮.再论“电风”与烛焰的偏向问题.物理通报,1998(11)。

尖端放电实验报告标题:尖端放电实验报告一、实验目的:通过尖端放电实验,观察、测量和分析尖端放电现象,并探讨尖端放电的原理。

二、实验器材与材料:1. 尖端放电设备(包括高压电源、尖端电极等)2. 放电介质(例如空气、氮气等)3. 放电间隙测量仪器(例如电压表、钳型电流表等)4. 实验台板、导线等三、实验步骤:1. 搭建尖端放电实验装置:将尖端电极与高压电源相连接,保持一定的放电间隙,并将实验台板上的导线与电源相连。

2. 开启高压电源,以一定的电压施加在尖端电极上。

3. 分别使用空气、氮气等作为放电介质,记录并观察放电现象。

4. 使用放电间隙测量仪器,测量尖端放电的电压、电流等参数。

5. 尝试调节电压、放电介质等条件,观察对尖端放电现象的影响。

6. 测量和记录各种条件下的放电参数,并根据数据分析尖端放电的原理和规律。

四、实验结果与分析:1. 观察到尖端放电的现象,可以看到细长的电弧或火花从尖端电极处产生。

2. 通过测量尖端放电的电压和电流,分析其特性曲线,得到放电起始电压和放电电流等数据。

3. 实验结果表明,放电介质对尖端放电现象有一定的影响,氮气等非常规介质下比空气中的放电更加明显。

4. 调节电压、放电介质等条件可以改变尖端放电的性质和行为,进一步认识尖端放电的原理和规律。

五、实验结论:通过尖端放电实验,我们观察到了尖端放电的现象,并测量了其电压、电流等参数。

根据实验结果和数据分析,我们可以得出以下结论:1. 尖端放电是在高电场强度下,电极尖端周围的离子化气体发生电离而产生的现象。

2. 放电介质的种类和性质对尖端放电有一定的影响,非常规介质下尖端放电更加明显。

3. 放电前后的电压、电流等参数可以反映尖端放电的特性,通过调节电压、放电介质等条件可以改变尖端放电的性质和行为。

4. 尖端放电实验对于研究高电场下气体电离现象、气体放电等具有重要的实验意义和科学价值。

六、改进意见:1. 可尝试使用其他放电介质(如氩气、氦气等)进行尖端放电实验,探究不同介质下的尖端放电效应。

尖端放电与电风轮

实验器材:

尖端放电与电风轮演示仪、高压直流电源。

提出问题:

当电压很高时在电极的尖端会产生我们俗称的“电风”,伟大的物理学家富兰克林曾利用电风的作用设计了富兰克林轮。

电风是怎样形成的呢?

猜想与假设:

尖端处排出电荷能把小轮推转吗?

实验过程:

1、将高压直流电源的一个电极接在针尖的支架上,打开电源,观察蜡烛火焰有什么变化。

2、把高压直流电源的一个电极接到电风车下端的金属支架上。

打开电源,观察电风车的运动情况。

3、将电压输出调大,观察蜡烛火焰的情况以及电风轮的转速。

4、实验完毕要及时关闭电源,必须用接地线分别接触两个电极、针尖支架、电风轮进行放电。

探究问题:

1、为什么针尖接上高压直流电源的一个极时会把蜡烛的火焰吹歪?这是电学中的什么

现象?

2、可以利用电风把蜡烛吹灭吗?需要怎样的条件?

3、为什么电风车接上高压直流电源的一个极后就会开始旋转?

4、比较接上正极和负极时电风车是否一样旋转?为什么?

5、如果增大直流电源的电压,电风车的运动情况会有怎样的变化?。

中学物理实验报告

实验一:尖端放电演示

指导老师:倪明

学号:

班级:物理学2班

姓名:

日期:2016.6.21

一、实验内容

使用尖端放电演示仪观察尖端放电的现象

二、实验器材

尖端放电演示仪

三、实验目的

观察尖端放电产生的现象,加深了解尖端放电的知识

四、实验重点

尖端放电的现象

五、实验难点

尖端放电的原理解释

六、实验过程

实验步骤

1.取出尖端放电演示仪,检查仪器;

2.调整仪器上两个尖端圆球相距约一厘米;

3.摇动手柄,逐渐加快后保持匀速,注意观察两圆球间的现象。

实验现象:

当摇动手柄,逐渐加快后保持匀速一段时间后,就在两圆球间看到电火花的现象,同时,听见噼里啪啦的脆响。

利用电火花计时器、螺丝刀来演示尖端放电原理山东省邹城市第一中学物理组陈霞电火花计时器可以输出几千伏的脉冲高压,利用它产生的高压放电来演示尖端放电的现象、避雷针的原理,轻便安全,效果明显。

可作为教具、学生分组实验、益智玩具使用。

传统的实验器材是采用用高压感应圈放电或感应起电机作为高压电源,不仅笨重、而且电压太高有触电危险,每次演示后都需要利用导线放电。

下面是原来器材的照片及说明书。

“说明书:1.将静电高压电源正、负极分别接在避雷针演示仪的上下金属板上,把带支架的金属球放在金属板两极之间。

接通电压,金属球与上极板间形成火花放电,可听到劈啪声音,并看到火花。

若看不到火花,可将电源电压逐渐加大。

演示完毕后,关闭电源。

2.用带绝缘柄的电工钳将带支架的顶端呈圆锥状(尖端)的金属物体也放在金属板两极之间,此时金属球和尖端的高度一致。

接通静电高压电源,金属球火花放电现象停止了,但可听到丝丝的电晕放电声,看到尖端与上极板之间形成连续的一条放电火花细线。

若看不到放电火花细线,将电源电压提高。

演示完毕后关闭电源。

3.由于电源电压较高,关闭电源后,不能完全充分放电,故每一步演示后都应取下电源任一极与另一极接头相碰触人工进行放电,以确保仪器设备和操作者的安全。

”我将电源改为电火花计时器,尽管电压达到几千伏,但因为是脉冲高压,相当于高电压、微电流,对人体是安全的。

本实验采用了一面敷有导电纸的装饰材料作为极板,轻便且易于获取,价格便宜,其另一面为绝缘材料,增强了安全性能。

实验时只需要两个等高的螺丝刀,螺丝刀可以用双面胶固定在下极板上。

首先在两极板间直立放置十字花螺丝刀,接通电源,会发现它与上极板间发生火花放电。

然后断开电源,在放置上平口螺丝刀,会发现放电路径改为了平口螺丝刀的两个尖端,而原来放电的十字花螺丝刀与极板间不再发生放电现象。

原因是尖端更容易放电。

这也正说明了避雷针的原理。

由于本实验的现象直观,制作简便,安全便携,在在2010 年第九届全国中学物理教师教学大赛自制教具评比活动中荣获一等奖。

尖端放电实验探究作者:顾洪旭蒋浩然来源:《中学物理·高中》2013年第03期在尖端放电时,放在附近的点燃的蜡烛火焰好像被风吹动一样朝背离尖端的方向偏斜.教科书认为这是由于在尖端附近强电场的作用下,空气中残留的离子会发生激烈的运动,在激烈的运动过程中它们和空气分子相碰撞,会使空气电离,从而产生大量的离子.结果,尖端附近的空气中产生许多可以自由运动的电荷,与尖端上的电荷异号的电荷被吸引到尖端并与尖端上的电荷中和;与尖端同号的离子被推离尖端附近,形成电风.蜡烛火焰的偏斜就是受到这种离子流形成的“电风”吹动的结果.然而在进行该实验时出现了该种理论无法解释的现象:当尖端导体接在静电起电机的正极时,蜡烛火焰被“电风”吹开;当尖端导体接在静电起电机的负极时,蜡烛火焰在距离不同时呈现不同的结果,距离较远时火焰无变化,距离较近时蜡烛火焰被吸引.本文将就这一现象提出新的解释理论.1 电晕放电电晕放电是生活中常见的一种气体放电形式.通常情况下在模拟实验时通常采用非对称的电极形式,比如常见的针-板、球-板、针-针等形式来获得稳定的电晕放电信号.在实际生活中,还存在一些尖端放电形式,而本实验中尖端放电吹蜡烛就是这种电晕放电,有些文献也称它为单电极电晕放电,这是介于电晕放电和介质阻挡放电两者之间的一种特殊形式,其原理可以用电晕放电来解释,可看作是将其中的一个电极移至无穷远处而保留一个电极的一种特殊形式.在尖端导体上加以直流电压,由于空间电场分布不均匀,气体的电离和发光只发生在尖端的一小薄层内,这一薄层称为电晕层;电晕层以外的空间,由于电场弱,不足以引起电离和发光,它是不发光的暗区,称为电晕层外区.按照放电体的极性不同电晕放电可分为负电晕和正电晕.对于正电晕:在电晕层外区,不发生激发、电离作用,是不发光的暗区;在电晕层中,碰撞电离所产生的电子很快飞向电极方向,而正离子则背离电极飞向外侧.在电晕层外区由于电场弱,正离子能量亦小,因而从远处向电极方向运动的电子数量少,电晕层外区正电荷浓度远大于负电荷浓度,可以看作电晕层外区全部被正离子所占据.电晕层外区只是起着传导正离子空间电荷的作用,它不是等离子区.对于负电晕:由于电子雪崩的存在,电晕放电导致电晕电极附近空气电离产生电子和离子电流,该电流起初主要是电子的移动产生的,后来由于产生大量正负离子而进一步增大,同正电晕一样,负电晕外层也可以近似看作全部被负电荷所占据,这一区域起着传导负电荷的作用,如图1为负电晕电风形成图示.2 尖端放电实验现象采用中学物理中演示电风实验的装置:经典起电机、蜡烛、尖端导体(长约8 cm、直径约2 cm)、导线进行实验,经过多次实验得出如图所示的几种现象.A.未将尖端导体接起电机极棒时蜡烛火焰状态B.尖端导体接起电机正极接线柱C.尖端导体接起电机负极接线柱3 现象解释实验中图2是蜡烛正常发光时的火焰参考图片.对于B组实验:图3、图4、图5是当尖端导体接在起电机正极且蜡烛火焰距离尖端导体距离由近及远时出现的不同现象.将蜡烛放在距离尖端较近时出现如图3所示现象,这是因为距离较近时相当于将蜡烛火焰放在了电晕区,而电晕区空气被电离成正离子和电子,正离子向背离尖端方向快速运动,电子向靠近尖端方向快速运动,然而我们知道电子的质量远小于正离子的质量,所以蜡烛火焰将主要受到正离子的影响从而被吹开;将蜡烛火焰放在距离尖端较远的距离时出现如图3、图4所示的现象,是因为距离较远时相当于把蜡烛火焰放在了电晕外区,而正电晕外区主要是传导正离子的区域,而正离子质量较大且向背离尖端运动,所以蜡烛火焰被正离子流吹开,只是因为距离远近不同正离子的速度不同所以出现蜡烛火焰被吹开程度的不同;将蜡烛火焰放在距尖端更远的距离处,由于此处已远离了电晕放电区,所以出现如图6所示的现象.对C组实验:图7、图8是当将尖端导体接在起电机负极且蜡烛火焰距离尖端导体距离由近及远时出现的不同现象.将蜡烛火焰放在距离尖端较近时出现如图7所示现象,这是因为当将尖端导体接在起电机负极时会发生负电晕放电,而距离较近如图7,蜡烛火焰处在了电晕层内,在电晕层内正离子向尖端方向快速运动,而电子向背离尖端方向快速运动,如前所述正离子质量远大于电子质量,所以蜡烛火焰主要受到正离子的影响而被吸引向尖端方向;将蜡烛火焰放在距离尖端较远处时出现如图8所示现象,是由于此时蜡烛火焰已处于电晕外层,而负电晕外层是电子的传导通道,然而电子质量很小,对蜡烛火焰影响较小,所以出现如图8所示现象.4 结论通过分析尖端导体正、负电晕的产生机制及不同特征,我们解释了尖端放电实验中出现的吸引与吹离现象:当尖端导体接在起电机正极上时,在尖端附近产生正电晕,应用正电晕正负离子运动及分布特点,我们解释了蜡烛火焰被吹开的现象;当尖端导体接在起电机负极上时,在尖端附近产生负电晕,应用负电晕正负离子的运动及分布特点,我们解释了蜡烛火焰被吸引的现象.。

尖端放电实验探究作者:顾洪旭蒋浩然来源:《中学物理·高中》2013年第03期在尖端放电时,放在附近的点燃的蜡烛火焰好像被风吹动一样朝背离尖端的方向偏斜.教科书认为这是由于在尖端附近强电场的作用下,空气中残留的离子会发生激烈的运动,在激烈的运动过程中它们和空气分子相碰撞,会使空气电离,从而产生大量的离子.结果,尖端附近的空气中产生许多可以自由运动的电荷,与尖端上的电荷异号的电荷被吸引到尖端并与尖端上的电荷中和;与尖端同号的离子被推离尖端附近,形成电风.蜡烛火焰的偏斜就是受到这种离子流形成的“电风”吹动的结果.然而在进行该实验时出现了该种理论无法解释的现象:当尖端导体接在静电起电机的正极时,蜡烛火焰被“电风”吹开;当尖端导体接在静电起电机的负极时,蜡烛火焰在距离不同时呈现不同的结果,距离较远时火焰无变化,距离较近时蜡烛火焰被吸引.本文将就这一现象提出新的解释理论.1 电晕放电电晕放电是生活中常见的一种气体放电形式.通常情况下在模拟实验时通常采用非对称的电极形式,比如常见的针-板、球-板、针-针等形式来获得稳定的电晕放电信号.在实际生活中,还存在一些尖端放电形式,而本实验中尖端放电吹蜡烛就是这种电晕放电,有些文献也称它为单电极电晕放电,这是介于电晕放电和介质阻挡放电两者之间的一种特殊形式,其原理可以用电晕放电来解释,可看作是将其中的一个电极移至无穷远处而保留一个电极的一种特殊形式.在尖端导体上加以直流电压,由于空间电场分布不均匀,气体的电离和发光只发生在尖端的一小薄层内,这一薄层称为电晕层;电晕层以外的空间,由于电场弱,不足以引起电离和发光,它是不发光的暗区,称为电晕层外区.按照放电体的极性不同电晕放电可分为负电晕和正电晕.对于正电晕:在电晕层外区,不发生激发、电离作用,是不发光的暗区;在电晕层中,碰撞电离所产生的电子很快飞向电极方向,而正离子则背离电极飞向外侧.在电晕层外区由于电场弱,正离子能量亦小,因而从远处向电极方向运动的电子数量少,电晕层外区正电荷浓度远大于负电荷浓度,可以看作电晕层外区全部被正离子所占据.电晕层外区只是起着传导正离子空间电荷的作用,它不是等离子区.对于负电晕:由于电子雪崩的存在,电晕放电导致电晕电极附近空气电离产生电子和离子电流,该电流起初主要是电子的移动产生的,后来由于产生大量正负离子而进一步增大,同正电晕一样,负电晕外层也可以近似看作全部被负电荷所占据,这一区域起着传导负电荷的作用,如图1为负电晕电风形成图示.2 尖端放电实验现象采用中学物理中演示电风实验的装置:经典起电机、蜡烛、尖端导体(长约8 cm、直径约2 cm)、导线进行实验,经过多次实验得出如图所示的几种现象.A.未将尖端导体接起电机极棒时蜡烛火焰状态B.尖端导体接起电机正极接线柱C.尖端导体接起电机负极接线柱3 现象解释实验中图2是蜡烛正常发光时的火焰参考图片.对于B组实验:图3、图4、图5是当尖端导体接在起电机正极且蜡烛火焰距离尖端导体距离由近及远时出现的不同现象.将蜡烛放在距离尖端较近时出现如图3所示现象,这是因为距离较近时相当于将蜡烛火焰放在了电晕区,而电晕区空气被电离成正离子和电子,正离子向背离尖端方向快速运动,电子向靠近尖端方向快速运动,然而我们知道电子的质量远小于正离子的质量,所以蜡烛火焰将主要受到正离子的影响从而被吹开;将蜡烛火焰放在距离尖端较远的距离时出现如图3、图4所示的现象,是因为距离较远时相当于把蜡烛火焰放在了电晕外区,而正电晕外区主要是传导正离子的区域,而正离子质量较大且向背离尖端运动,所以蜡烛火焰被正离子流吹开,只是因为距离远近不同正离子的速度不同所以出现蜡烛火焰被吹开程度的不同;将蜡烛火焰放在距尖端更远的距离处,由于此处已远离了电晕放电区,所以出现如图6所示的现象.对C组实验:图7、图8是当将尖端导体接在起电机负极且蜡烛火焰距离尖端导体距离由近及远时出现的不同现象.将蜡烛火焰放在距离尖端较近时出现如图7所示现象,这是因为当将尖端导体接在起电机负极时会发生负电晕放电,而距离较近如图7,蜡烛火焰处在了电晕层内,在电晕层内正离子向尖端方向快速运动,而电子向背离尖端方向快速运动,如前所述正离子质量远大于电子质量,所以蜡烛火焰主要受到正离子的影响而被吸引向尖端方向;将蜡烛火焰放在距离尖端较远处时出现如图8所示现象,是由于此时蜡烛火焰已处于电晕外层,而负电晕外层是电子的传导通道,然而电子质量很小,对蜡烛火焰影响较小,所以出现如图8所示现象.4 结论通过分析尖端导体正、负电晕的产生机制及不同特征,我们解释了尖端放电实验中出现的吸引与吹离现象:当尖端导体接在起电机正极上时,在尖端附近产生正电晕,应用正电晕正负离子运动及分布特点,我们解释了蜡烛火焰被吹开的现象;当尖端导体接在起电机负极上时,在尖端附近产生负电晕,应用负电晕正负离子的运动及分布特点,我们解释了蜡烛火焰被吸引的现象.。

尖端放电实验报告引言尖端放电实验是一项用来研究电场的重要实验,通过调整电场的强度和形状,可以观察到电场的放电现象,从而深入了解电场的性质和特性。

本实验旨在通过观察尖端放电现象,探究电场的放电规律,并对实验结果进行分析和讨论。

实验目的1. 观察尖端放电现象并记录实验结果。

2. 分析实验结果,探究不同参数对尖端放电的影响。

3. 理解电场的原理和特性,掌握电场的放电规律。

实验装置和原理实验装置由高压源、尖端放电电极和记录仪等部分组成。

高压源用于产生高电压,尖端放电电极用于产生电场,记录仪用于记录实验结果。

尖端放电电极是一个尖端金属导体,可以通过高压源加到高电位,并与地连接。

当电场的强度超过一定阈值时,电场周围的空气会发生放电现象,即尖端放电。

实验步骤1. 搭建实验装置,确保各个部分的连接稳固可靠。

2. 开启高压源,调节电压大小,观察尖端放电现象,并记录实验结果。

3. 重复步骤2多次,改变电压大小或尖端放电电极的形状,观察结果。

4. 对实验结果进行整理和分析,形成实验报告。

实验结果和分析经过多次实验观察,我们得到了大量的实验数据,并对其进行整理和分析。

以下是实验结果的主要观察和分析:1. 尖端放电电极形状对放电现象的影响:我们通过将尖端放电电极改变为不同的形状,如锥形、圆形、华盖形等,观察到不同形状的放电现象有所差异。

锥形电极可以形成较长的电弧,放电现象较为明显;圆形电极放电现象较弱;华盖形电极放电现象最为明显,形成较长的电弧且持续时间较长。

这表明电极的形状对电场的放电性质有一定影响。

2. 电压大小对放电现象的影响:在一定范围内,电压大小对放电现象有明显的影响。

当电压较小时,放电现象较弱,电弧较短且不稳定;当电压逐渐增大时,放电现象逐渐增强,电弧变得更长且较为稳定。

然而,当电压超过一定阈值时,放电现象会急剧增强,电弧变得更长且持续时间较长。

3. 放电的声光效应:在实验过程中,我们观察到了电场放电过程中产生的声音和光线现象。

高中物理实验静电演示教案

实验目的:通过此实验,学生将能够观察和了解静电现象,以及探讨静电的产生和作用。

实验材料:

- 塑料棒或橡皮棒

- 羊毛布

- 金属小球

- 丝线

- 塑料板

实验步骤:

1. 将塑料棒或橡皮棒摩擦羊毛布,使其获得负电荷。

2. 将金属小球挂在丝线上,使其静止悬挂。

3. 将塑料板靠近带有负电荷的棒子,观察小球的运动情况。

4. 将塑料板和棒子靠近带有相同电荷的小球,观察小球的运动情况。

5. 将带有正电荷的塑料棒或橡皮棒接近金属小球,观察小球的运动情况。

实验注意事项:

1. 在实验过程中要小心操作,避免受伤和损坏实验器材。

2. 实验结束后要做好实验器材的清洁和归还工作。

3. 学生要遵守实验室规定,听从教师的指导,保持实验室的秩序和安全。

实验结果分析:

根据实验的观察和结果,学生可以得出以下结论:

1. 塑料棒或橡皮棒摩擦羊毛布时会获得负电荷。

2. 带有负电荷的物体会相互排斥,导致金属小球的运动。

3. 带有相同电荷的物体会相互排斥,导致金属小球的运动。

4. 带有正电荷的物体会吸引带有负电荷的金属小球。

通过这个实验,学生将能够直观地观察和理解静电现象的产生和作用,从而加深对静电的认识。

高中物理电容放电原理教案教学目标:1. 理解电容放电的基本原理;2. 掌握电容放电的公式和计算方法;3. 了解电容放电过程中的电压、电荷、电流的变化规律。

教学重点:1. 电容放电的基本原理;2. 电容放电的公式和计算方法。

教学难点:1. 掌握电容放电过程中的电压、电荷、电流的变化规律。

教学准备:1. 实验仪器:电容器、电压表、电流表;2. 教学PPT。

教学步骤:Step 1: 引入通过提问引入电容放电的概念,引导学生思考电容器放电的过程。

Step 2: 实验演示1. 展示实验仪器,并进行实验演示:将电容器接入电路,记录电压和电流的变化过程。

2. 解释实验现象,引导学生分析电容放电的过程。

Step 3: 知识讲解1. 讲解电容放电的基本原理,介绍放电过程中的电压、电荷、电流的变化规律。

2. 推导电容放电的公式,讲解如何计算电容器放电的时间常数和电流变化规律。

Step 4: 示例分析通过实例分析,引导学生掌握电容放电的计算方法和技巧。

Step 5: 案例训练让学生进行案例训练,巩固和加深对电容放电原理的理解。

Step 6: 总结回顾总结电容放电的基本原理和计算方法,回顾本节课的重点内容。

教学延伸:1. 结合现实生活中的电路应用,探讨电容放电在实际中的应用;2. 进一步深入讨论电容放电的特点和影响因素。

课后作业:1. 完成与电容放电相关的练习题;2. 思考电容放电在电路中的作用和应用。

教学反思:通过本节课的教学,学生应该能够理解电容放电的基本原理,掌握相关的公式和计算方法,能够应用所学知识解决相关问题。

在教学中要注重引导学生思考和实践,培养学生的动手能力和创新能力。

尖端放电的实验研究文/赵强尖端放电现象是静电学的重要内容,有不少文献对尖端放电的演示实验(主要指烛焰偏向实验)作了论述,但结论不一,且存在一些不妥.本文将从理论和实验两个方面对这一现象作一探讨,并结合有关文献观点谈一下笔者的分析,同时介绍笔者在教学中自创的新实验.以供同仁参考讨论.一、尖端放电原理[1]对尖端放电现象,教材通常的解释是:电荷在导体上分布时,导体的尖端处电荷最多,因而尖端附近的电场特别强.在尖端强电场的作用下,空气中残留的离子会发生激烈的运动.在激烈运动过程中,它们和空气分子相碰撞,会使空气分子电离,从而产生大量的新离子.与尖端上电荷异号的离子受到吸引而趋向尖端,与尖端上的电荷中和.与尖端上电荷同号的离子受到排斥,远离尖端形成“电风”.二、“电风”问题的理论分析[2]、[3]根据上面的解释,学生常提出这样的疑问:既然与尖端上电荷异号的离子受到吸引而趋向尖端,那么,这些离子流也应形成“电风”,它不是向外的“吹风”,而是指向尖端的“吸风”.不少文献的作者也持“吸风”的观点.尖端放电时有没有“吸风”现象呢?要解释这一问题,就应对气体放电的物理过程作进一步分析.绝对纯净、中性状态的气体是不导电的,只有在气体中出现了带电粒子(电子、正离子、负离子)以后,气体才可能导电,并在电场作用下发展成为各种形式的气体放电现象.空气中含有数量很少的带电粒子,它们在电场的作用下会被吸向与之异号的电极,形成电流.此电流值极小,只能看作是微小的泄漏.但如果电场足够大时,吸向电极的带电粒子就会有足够的动能撞击中性气体分子使之电离,即发生碰撞游离.游离出来的带电粒子又参加到撞击中去,于是游离过程就象雪崩似地增长起来,称为电子崩.电场足够大时,这种电子崩可不必依赖外界游离因素而仅由电场作用自行维持和发展,这就形成了自持放电,发生自持放电的最低电场强度称为临界场强.在大体均匀的电场中,各处的强场差异不大.任意某处形成自持放电时,电子崩所形成的空间电荷将促使其它部分电场增长,自持放电会很快发展到电极间的整个间隙,气隙即被击穿.击穿后的气隙间正负带电粒子分别顺着和逆着场强方向向电极运动,不会形成固定指向的“电风”,即不会有“吹风”或“吸风”现象.在尖端电极的情况下,放电的发展过程有所不同.当电压还比较低时,尖端处的电场强度就有可能超过临界场强,即发生自持放电,由于离尖端稍远处场强已大为减弱,故自持放电只能局限在尖端附近的空间内,不能扩展出去.于是撞击游离产生的大量正负带电粒子大都集中在尖端附近,距尖端不过几个毫米,这一小区域我们不防称之为游离区.这样与尖端电荷同号的的带电粒子受到排斥而离开游离区,飞向远方,形成“吹风”现象.相反,与尖端电荷异号的带电粒子,受到吸引而趋向尖,并与尖端上的电荷中和.这部分趋向尖端的带电粒子大都分布在范围很小的游离区内,因而不会对外部形成“吸风”现象.教材中,有关尖端放电的插图中将游离区画得过大,又没加文字说明,是造成学生提出“吸风”疑问的主要原因.三、“电风车”反冲运动的分析[4]用感应起电机的两个电极分别给“电风车”带电,即分别使“电风车”带上正电荷或负电荷.两种情形下,“电风车”都会背离尖端指向而旋转,这是由于尖端放电时形成的“吹风”的反冲作用.图1如图1所示,此时“电风车”的尖端受到三个力作用:(1)异号电荷的吸引作用;(2)同号电荷对尖端的排斥作用;(3)异号电荷被吸引到尖端中和时的碰撞作用.(1)和(3)对尖端的作用相反,可以抵消.但不论尖端电荷的正负,由于(2)的排斥作用的存在,就使得“电风车”做反冲运动.四、烛焰偏向的实验研究(一)文献观点“电风”作用下的烛焰偏向实验,是说明尖端放电现象和“电风”存在的常用方法.已有不少文献对烛焰偏向的机理进行了深入探讨,其中对尖端带正电荷时“吹开”烛焰的问题,都得出了相同的结论(这里不再探讨),但对尖端带负电荷时的烛焰偏向及解释说法不一.有人认为[4]、[5]:尖端放电时,空气被电离产生正离子和电子(虽然也有负离子,但和电子相比数量极少).由于正离子的质量和体积远大于电子的质量和体积,所以当正离子流、电子流对烛焰产生碰撞时,起主要作用的是正离子流.故尖端带负电荷时,形成所谓的“吸风”而使烛焰偏向尖端,他们似乎从实验中也得到证实.从前文对气体放电的物理过程分析可知,“吸风”现象是不存在的,对持“吸风”观点的人,纠其原因主要是他们对尖端放电时的“游离区”没作深入研究.尖端带负电荷时,烛焰偏向如何?实验中出现的“吸焰”现象是不是“电风”所为?又作何解释呢?下面就这些问题作一实验探讨.(二)实验及结果[6]为较全面地了解尖端带负电荷时烛焰偏向问题,实验时可在烛焰附近选取四个有代表性的点:A、B、C、D,如图2所示.图2 图3实验时,依次把尖端放入这四个点后,再用感应起电机(由转动快慢调节电压)或晶体管高压电源给导体带负电,得到如下实验结果.结果1将尖端置于A点,即离烛焰根部较近时,烛焰偏向如图3所示.可看到:电压较低时,尖端处的烛焰被“吸引”,烛焰顶端稍有偏离,如图3(a)所示;电压较高时(近20kV或更高),尖端上方且离尖端较近的烛焰被“吸引”,其余部分的烛焰是被“吹开”的,如图3(b)所示.结果2将尖端置于B点,即离烛焰根部较远时,烛焰偏向如图4所示,提高电压烛焰偏向更大一些.可见,这时的烛焰是被“电风”吹开的.结果3将尖端置于C点,即离烛焰上部较近时,随着电压由低到高,烛焰先是被尖端“吸引”一下后,再被“电风”吹成如图5所示的情况.图4 图5结果4将尖端置于D点,即离烛焰上部较远时,“电风”一致表现为把烛焰吹向远方.(三)实验结果分析由实验结果可知:尖端带负电荷时,烛焰总体表现为被“吹开”,但有时也被“吸引”.这是为什么呢?首先,我们应明确,烛焰明火部分正离子的密度比负离子大;形成尖端放电时有临界场强;放电“游离区”仅限于尖端附近几毫米的区域,且“电风”在“游离区”外.结果1的解释电压较低时,可分两种情形:(1)尖端末达到临界场强,又离烛焰明火接近.此时,表现为近尖端明火中的正离子和尖端负电荷相“吸引”;离开尖端稍远处,由于场强已很小,对烛焰上部的“吸引”作用已不明显.(2)尖端刚达到临界场强,相对讲放电较弱,形成的“电风”不强”.此时,近尖端处的明火小部分处于“游离区”,表现为近尖端处的正离子(含明火处的正离子和空气电离出的正离子)和尖端电荷相“吸引”.尖端稍远处,即烛焰上部受较弱“电风”作用,稍有倾斜.可见,电压较低时的“吸引”观点主要是由于近尖端处异号电荷间的作用,并非“电风”作为,更不能说成是“吸风”现象.持“吸风”观点的人实验中看到的应是电压较低时的情况.电压较高时,由于尖端离烛焰较近,烛焰小部分处于“游离区”,即处于“无风”区.此时,也表现为近尖端处正离子和尖端负电荷的“吸引”.烛焰下部稍远处,一方面受“电风”作用;另一方面,烛焰燃烧时带动热气流上升,使得近尖端下部空气电离的正离子因随热流上升而密度较小(与近尖端上部比),就表现出近尖端上部的烛焰被带负电的尖端“吸引”.对于烛焰上部,已超出“游离区”,是“吹风”所为.结果2和结果4的分析此时,烛焰处于“游离区”外,“电风”的作用,即大量电子流的碰撞使烛焰偏离.结果3的分析电压较低时,表现为“吸引”(参考结果1的解释).电压升高时,由于“电风”强烈,使得下部的烛焰偏离尖端较远,再加上热气流的上升作用,表现出烛焰上段先被“吸引”一下后,最终被“电风”吹开(明火C点处为数较少的正离子与尖端负电荷的“吸引”作用被掩盖).一旦离开尖端,C处烛焰便不会再被“吸”.五、尖端放电的创新实验对尖端放电现象,常以“电风车”的反冲运动或烛焰偏向实验来说明.在教学中,笔者又设计出三种演示方法,学生反映效果很好.方法一教师用感应起电机先演示火花放电,并提示学生在感应起电机转动较慢时,仍可产生点火花.再在感应起电机的一放电球上用线绑一缝衣针,调整电柄使针尖对着另一放电球,并使针尖和放电球间的距离与演示火花放电时两放电球间的距离差不多相等.此时,即使快速转动感应起电机,也无火花产生.方法二将两枚缝衣针固定在绝缘支架上(如用热针在蜡烛上穿洞固定);调整高度,使针尖对准两个验电器的金属球;针尖与金属球之间的距离约1—2cm,并使两验电器远离;用导线将感应起电机的两电极分别和两针相连(放电柄远离);转动感应起电机,可观察到:两验电器的指针立即张开;将两验电器的金属球相接触,发现指针张角变小甚至闭合.方法三在一验电器的金属球上放一长缝衣针(如用烧溶的蜡烛液粘上);把另一验电器的金属球对准针尖并相距1—2cm;用导线将感应起电极的一电极与针相连;转动感应起电机,可观察到:两验电器的指针张开,可验证它们带的是异号电荷.方法一中,两种放电现象处于同一环境中(都用感应起电机),放电现象的差异对比明显,能给学生以鲜明生动的感性认识,有助于学生理解两种放电现象.方法二和方法三两实验,即具有方法一的优点,又能将看不到的“电风”的面目——带电粒子由验电器显示出来,并能检验形成“电风”的带电粒子的正负,使这一微观机制宏观化.课堂上,结合教学内容,让学生对上述现象进行分析、解释,更有助于学生深入理解尖端放电的本质,积累科学探索的方法,学生在思考解答中,使新旧知识融为一体,前者得以巩固,后者得以深化.参考文献1 赵凯华.电磁学.北京:高等教育出版社,19862 周泽存.高压电技术.水力电力出版社,19883 邹来智等.尖端放电为什么不“吸风”.物理通报,1998(3)4 杨志荣.关于“电风”的形成原因分析.物理通报,1998(1)5 秦学宽.奇异的物理现象“电风”.物理教学,1987(1)6 杨国亮.再论“电风”与烛焰的偏向问题.物理通报,1998(11)。

电风轮演示尖端放电

【实验目的】

本实验演示尖端放电现象.

【实验原理】

将静电高压电源输出端的一极接在针形导体上,开启高压电源,使针形导体带电。

由于导体尖端处电荷密度最大,所以附近场强最强。

在强电场的作用下,使尖端附近的空气中残存的离子发生加速运动,这些被加速的离子与空气分子相碰撞时,使空气分子电离,从而产生大量新的离子。

与尖端上电荷异号的离子受到吸引而趋向尖端,最后与尖端上电荷中和:与尖端上电荷同号的离子受到排斥而飞向远方形成“电风",电子在轮子尖端聚集并相互排斥形成了电子风而旋转起来,

【实验操作与现象】

1.将静电高压电源输出端接到支持电风轮的金属杆上,将接地线接触地面;

2.开启高压电源,调节高压输出电压V(15~30KV),同时观察电风轮的运动;

3.演示完毕,首先调低高压输出,关闭高压电源,用与接地线连接的软导线接触电风轮使它完全放电,断开高压输出端连线。

实验二:尖端放电演示实验教案

姓名:王振雨班级:2013物理2 学号:201317030220

一、实验目的:

观察尖端放电产生的现象,加深了解尖端放电的知识。

二、实验仪器:

高压电源、蜡烛、电风吹焰仪

三、实验原理:

在静电平衡时,导体所带的电荷仅分布在导体的表面,且导体表面上的电荷分布于导体的表面形状有关;导体表面越尖锐的地方,聚集的电荷量越大,该处附近的电场强度也越强,在高压电场的作用下,尖端附近的空气中残存的少量离子做加速运动,那些被加速的离子与空气分子碰撞时,使空气分子电离,从而产生大量新的离子,与针尖上极性相反的离子被吸引到针尖上,与针尖上的电荷发生中和,极性相同的离子受到排斥而飞向远方,形成了“电风”。

这就是导体的尖端放电现象。

也就是这“电风”,把尖端附近的蜡烛火焰吹向了远离尖端的一边。

而我们所听到的“吱吱”声,是由于高压电源产生的,说明我们需要在足够高的电压下才能完成实验,我们所感受到的静电现象,也就是“电风”里的离子运动形成的。

当电压越来越高时,电风也会越来越大,到一定程度下就可以把烛焰吹灭。

四、实验演示:

其实我们尖端放电试验的仪器很简单,实验也很容易,他们由高压电源,电风吹焰仪,以及最重要的蜡烛组成,现在,我们将高压电源的输出端(正极)连接到实验用的针形导体上,并让电源的接地线接触地面;点燃蜡烛,是不是看到烛焰和平常的异同。

接下来我们接通电源,打开高压电源开关,将针形导体尖端靠近点燃的火焰底部。

大家猜想下会有什么现象发生呢?首先,我们听到了“吱吱”的响声,还看到了烛焰向远离尖端的一方偏斜,其实,当我们走近尖端的位置,还能感到有静电的存在,并向自己迎面扑来。

当我们慢慢加大电压,看到烛焰倾斜程度越来越明显,甚至火就要熄灭了,这就是导体的尖端放电现象。

1。