_黑川纪章城市设计的思想与手法_译后感

- 格式:pdf

- 大小:463.04 KB

- 文档页数:3

从黑川纪章的建筑体会他的文学性思想作者:张强来源:《今日财富》2017年第28期黑川纪章,日本建筑设计大师,在他40年的设计活动中曾多次荣获各种国际授奖、荣誉,同时黑川还是日本艺术院设定的全日本3名院士建筑家之一。

黑川纪章重视日本民族文化与西方现代文化的结合,认为建筑的地方性多种多样,不同的地方性相互渗透,他期望自己的设计能以不同的表情来适应不同的人,叙述不同的故事。

黑川先生在他的作品中所追求的,是一种表现日本文化本质的内在的美,是日本传统文学艺术理念的视觉体现。

黑川纪章,举世闻名的建筑大师,他致力于形成日本江户时代与现代之间的延续性,把自己民族的古老的美学和精神价值体现在现代建筑中。

无论古代和现代的西方建筑都很明确,形式明确地表现功能。

内外、私用和公共空间都是截然分开的。

这在日本却恰好相反,不定性就像一层薄雾似的到处可见。

黑川先生说:“你甚至可以说对日本人来说美就是不定性。

但是,自明治维新以来近百年的时间里,它的价值仍在下降。

现在,如果你回答问题时说:‘这对我来说是个模糊不清的问题’,那就是说你不够聪明。

如今事事都很清楚,每件事就是照搬西方。

这就是我要给不定性恢复名誉的想法。

”当然,黑川先生在建筑中对佛教思想的体现不是从宗教观,而是从美的意识、空间感觉以至于生活方式等方面来进行考虑的。

他认为同西欧各个时代所具有的明确形态上的样式相比,日本文化与其说是眼睛看得见的形态上的样式,还不如说是由眼睛看不到的美的意识和空间感觉构成的。

黑川先生爱用大胆新颖的造型,喜欢把自己设想的概念,直截了当的用建筑形态加以表现,甚至有的时候让人感觉变化莫测、目不暇接。

人们在他的作品中很难找到对传统的东西在形式上的模仿,他所追求的是一种表现日本文化本质的内在的美,这是一种眼睛看不见的无形的美,而正是这种独到的见解使他的作品更具有强烈的个性。

日本红十字会总部、福冈银行本店、国立民族学博物馆、石川厚生年金会馆……还有许多建在不同国家的建筑物,黑川先生设计的这些建筑物,显然无一不是基于现实的目的加以设计,在考虑了所有现实条件的基础上建造起来的。

去年深秋,在苏州市举行的“99江苏、安徽两省建筑师会议”上,东南大学建筑系主任仲德昆先生宣布:将聘日本著名建筑师黑川纪章先生为名誉教授;年底,黑川先生来宁接受颁证,并做学术讲座。

12月27日下午,东南大学礼堂坐满了千余同仁及年青的大学生。

2时半,黑川纪章先生一行进入会堂。

中等偏矮的老先生仍披着长发,额上已露出缕缕青丝。

毕竟已65岁了,先生腰杆有点儿弯,也许是建筑师长期弓腰伏案所至吧!大会开始前,我请先生在介绍他的专著《黑川纪章》(中国建筑工业出版社出版)的扉页上签名,先生欣然命笔。

然后,黑川先生在接受聘书后致谢词中。

谈到他首次来南京,对东南大学及建筑系给予高度评价;对授于他名誉教授的称号表示谢意。

随后,黑川先生以低沉、肃穆的表情讲到60多年前,侵华日军在南京犯下的滔天暴行表示深深的疚愧。

接着,黑川先生用了两个多小时做了精彩的演讲:“从机器原理时代到生命原理时代”,阐述他的“共生”思想。

次日上午,黑川先生抵江苏省建筑设计研究院会议厅,专门就他的建筑作品及学术思想进行座谈。

我再次与黑川先生接触,并与同仁一起向先生提出各类问题。

对话进行了两个多小时。

通过这两次接触,我感到黑川先生是一个朴实的人,一个尊重传统又有着远大理想的人,一个埋头苦干的人,一个治学严谨的人,又是一个追求真理的人。

这些美好的印象又是通过以下几个方面综合形成的,并激发了笔者的思绪。

现录下如后。

1.黑川纪章先后求学期间的不囿于狭隘的专业知识,充分的吮吸了广泛的知识,不断充实自己,为走向社会打下牢靠的知识基础。

黑川先生毕业于20世纪50年代后期,又攻读研究生。

1961年自己独立开设黑川纪章建筑与都市设计事务所。

由于先生密切关心社会发展,切中学术跃动的脉络,在丹下健三先生的影响下,与同仁菊竹清训、川添登及后来的大高正人、木真文彦一起,推出了“新陈代谢论”——将生物学的进化论和再生过程引入建筑设计与城市设计之中。

年青的黑川纪章诸同仁便向机器时代提出了挑战。

黑川纪章的思想和作品中文摘要:黑川纪章重视日本民族文化与西方现代文化的结合,认为建筑的地方性多种多样,不同的地方性相互渗透成为现代建筑不可缺少的内容。

提出了不少创作思想,包括灰空间、利修灰、缘侧、新陈代谢、共生思想等,对建筑界产生了很多影响。

黑川在设计思想上开创、并坚持倡导“共生”理论,强调城市·建筑与人、城市·建筑与自然、城市·建筑与发展、传统与现代、文化与经济、人与自然的共生共存思想,为世界建筑界、城市规划界提供了作为建筑家和规划师的典范。

关键词:黑川纪章日本建筑思想建筑界规划界个人简历:黑川纪章,日本建筑师。

1934年出生于名古屋市,1957年毕业于京都大学建筑学专业,后就读于京都大学,以研究生身份在丹下健三研究室工作,1959年获硕士学位,1960年参加“新陈代谢”组织,作为中心成员活动,1962年成立黑川纪章城市建筑设计研究所,1964年获东京大学博士学位。

他曾多次获奖并获得多项国际荣誉。

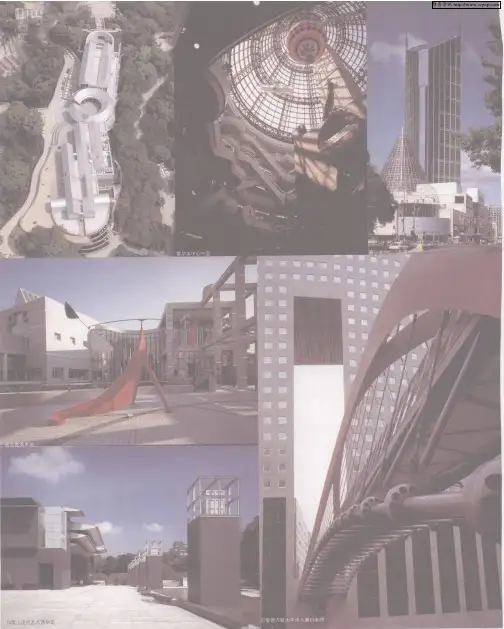

黑川纪章的代表作品有:东京规划;螺旋体城市方案(1961)、中银舱体楼(1972)、福冈银行本店(1975)、琦玉县立近代美术馆(1982)、东京瓦科尔曲町大楼(1983)等。

创作源泉:黑川纪章思想创作源泉:首先是日本文化与美学的传统,二是现代文明与日本近现代化和西方也几天的信息社会的影响,三是生命哲学的影响设计思想:对于“灰空间”的定义,黑川纪章讲到:“灰色是由黑和白混合而成的,混合的结果既非黑亦非白,而变成一种新的特别的中间色”。

近代初期,日本茶道的创始人和茶屋的首次建造者千利休(1521——1591),用一种叫做“利休灰”的色彩来阐明他的茶道思想。

“利休灰”是由红、黄、蓝、绿、白等诸色混合成的一种色彩,这些颜色是由各种基本颜色混合后产生的一种色谱范围极广的混合色,它可以是红灰、黄灰、绿灰等色。

对于中庭形势他解释道:“灰空间,不能是一个四周完全封闭的中庭,它必须是开敞的,再次自然可被隐退,建筑与自然相互渗透”。

日本建筑师。

1934年4月生于名古屋市,毕业于京都大学建筑学专业,后就读于东京大学,以研究生身份在丹下健三研究室工作,1959年获硕士学位,1960年参加“新陈代谢”组织,作为中心成员活动。

1962年成立黑川纪章建筑城市设计研究所,1964年获东京大学博士学位。

他曾多次获奖并获得多项国际荣誉。

黑川纪章重视日本民族文化与西方现代文化的结合,认为建筑的地方性多种多样,不同的地方性相互渗透,成为现代建筑不可缺少的内容。

他提出了“灰空间”的建筑概念,这一方面指色彩,另一方面指介乎于室内外的过渡空间。

对于前者他提倡使用日本茶道创始人千利休阐述的“利休灰”思想,以红、蓝、黄、绿、白混合出不同倾向的灰色装饰建筑;对于后者他大量采用庭院、过廊等过渡空间,并放在重要位置上。

黑川纪章的代表作品有:东京规划;螺旋体城市方案(1961)、中银舱体楼(1972)、福冈银行本店(1975)、琦玉县立近代美术馆(1982)、东京瓦科尔曲町大楼(1983)等。

黑川纪章在海外也参加了许多设计工作,如1990年北京由中日两国政府共同投资兴建的中日青年交流中心(21世纪饭店),其主要建筑有豪华世纪饭店、世纪剧院、国际会议厅、教育研修楼、银橄榄体育世界、中国青年婚谊宫、音像演播制作中心、电化教室等,也是黑川纪章提出的总体建筑设计方案,由中日两国建筑师共同设计的。

黑川设计作品年表■1977年国立民族学博物馆■1979—1984年阿•萨利尔新城区(利比亚)■1983年国立文乐剧场■1985年尼姆新市中心规划(法国)■1987年名古屋市立美术馆■1988年广岛市现代美术馆■1988年柏林日德中心(德国)■1990年中日青年交流中心(中国北京)■1990年拜埃尔农药研究所(德国)■1991年墨尔本市中心(澳大利亚)■1992年奈良市摄影美术馆■1993年马来西亚新首都(KL线性首都)规划(马来西亚)■1994年和歌山县立近代美术馆•博物馆■1994年爱媛县综合科学博物馆■1995年共和国广场(新加坡)■1998年吉隆坡新国际机场(马来西亚)■1998年深圳市新市中心规划(中国)■1999年梵高美术馆新馆(阿姆斯特丹)■2000年大阪府立国际会议场黑川纪章的建筑作品欣赏索尼公司塔现代艺术博物馆广岛市现代美术馆黑川纪章的室内小品黑川纪章的规划设计作品同安德鲁、贝聿铭、S.O.M、K.P.F……一样,黑川纪章也不是第一次踏上中国这个世界上现存的最大工地了。

黑川雅之设计理念设计要有暧昧的地带所谓的“设计的修辞法”听起来很拗口,不过,黑川雅之说,事实上就是方式论,即设计的表现方式。

黑川雅之总共论述了设计的17种表现方式,有一些很成心思,例如,他说,设计应该让人有期待,有希望,譬如说,医院走廊的止境,应该是明快的——光可以透进来,若是是漆黑一片,病人们就会想:完了,没有希望了。

黑川雅之还说,日本建筑一般没有“墙”,只有“柱”,这和西方建筑完全被“墙”包围不同。

“柱子”周围是有“气场”的,既可以起到墙的作用,又可以自由进出,强调自然与人类的融合。

不过,最令人印象深刻的是他的“暧昧”一说。

他展示了一幅美女图,他告知厦大建筑系那些的建筑师,此后在设计住宅时,请大家想起这幅画——你很难说得清楚它的美是从哪里开始,从哪里结束的。

他说,无论你要设计几房几厅的住宅,或是小区,首先你要把它想像成人体,在房和厅之间,在小区中住宅、办公室和购物区之间,应该要有暧昧的地带。

不过,黑川雅之说,并非是说设计师要“暧昧”地设计,相反的,设计时要十分清醒,万万不要把进程和结果弄混了。

“暧昧”引发许多人意犹未尽,黑川雅之不断地被问及:什么是“暧昧”?能不能讲得更清楚些?黑川雅之想了一会儿,无奈地说,你这个本身就很暧昧,越谈也就越暧昧。

他决定换一种方式来阐明自己观点,他说,好多人问我:要如何做设计?黑川雅之说,这是典型的目光向外看的表现,事实上,设计师目光要向内看,多看看自己,往里挖掘自己——第一眼看到自己是日本人,但再挖下去,东方人的一路点会被挖掘出来,再挖下去,你会发现人类一路点,最终,你会发现:生命体都是一致的。

换而言之,设计是不断挖掘、不断寻觅自己能感动的点,去发现什么东西能让自己感动,在某种程度上,“发现比设计更重要”。

他说,好作品的判断标准就是美或不美,令人感动的东西就是美的。

黑川雅之产品设计理论1 时间的意义设计深深地感动、鼓励着人们,同时安抚疲惫的身心。

20世纪强调的是人本主义,一体化的意识形态和国际范围内的灵敏观察,随之产生的是离开历史的孤立的抽象空间和时间,可是时间和地址的概念仍然不该忽略。

英文回答:In the book " Ideas and techniques of city design in Kurokawa " , the idea and practice of urban design in Kurokawa was systematically presented. As an outstanding urban designer, the Kurokawa Chronicle presents a series of thought—provoking ideas and approaches. Of particular note is his quest for city integrity and diversity. In urban design, Kurokawa highlights the holistic nature of cities as an organic system with interrelated and interactiveponents. Urban design must not focus solely on individual buildings or spaces, but must be holistic in its development and planning. It also emphasizes the diversity of cities and advocates respect for and preservation of diverse cultural, historical and natural landscapes in urban design to make cities richer and more dynamic. These ideas are important inspirations for urban planning and construction and help to guide us towards better urban development and the achievement of the goals of urban beauty, habitability and sustainable development.在《黑川纪章城市设计的思想和手法》一书中,对黑川纪章的城市设计思想和实践进行了系统介绍。

浅论黑川纪章“共生”建筑思想在建筑设计中的体现作者:张致远来源:《世界家苑》2020年第03期摘要:黑川纪章的建筑思想由早期的“新陈代谢”思想深化为“共生”思想后,实现了许多具有现代地方风格的建筑设计,不仅将现代文化与日本传统文化结合,还开创了“灰空间”等新的空间设计逻辑,对东亚地区的建筑发展具有很高的借鉴意义。

关键词:黑川纪章;“共生”思想;灰空间;建筑思想1 黑川纪章的“共生”建筑思想黑川纪章于1960年加入“新陈代谢”组织,强调建筑需要具有“新陈代谢”的能力。

20世纪70年代后,他的建筑思想深化为“共生”思想,取源于日本的文化、哲学和美学传统,同时他也广泛宣传“共生”建筑与规划的设计理念。

他将一切建筑元素都看作是互相影响的词汇或符号,能够组合产生意义和氛围,所以将日本文化和西方现代文化相结合是需要文化共生的。

“共生”包括历史的共生、部分与整体的共生、内部空间与外部空间的共生、人与自然和技术的共生、确定性与不确定性的共生……在他看来,“共生”也是建筑设计与城市规划的发展方向。

2 “共生”建筑思想对应的设计案例及影响2.1 传统与现代的共生——现代地方风格的发展黑川纪章在设计中有意识地把传统和现代技术结合在一起,使之产生多重性含义,包括对传统形式的借鉴、传统材料的选择、传统标志的提炼等等,最终将各类够表达本土感情的细部融入建筑本身。

再深入一步说,不同的人带着不同的文化,有了对于建筑的不同感受,还能达成了因人而异的氛围“共生”。

以广岛现代美术馆为例,黑川纪章将日本传统的货仓作为建筑的形式依据,将传统的墙的质感与屋顶的形式以现代建筑的手法进行重构;并且,建筑立面以灰色调为基础,糅合古今不同的石材、瓷砖、铝材等多种材料。

这样做有两种作用,首先,货仓的形式暗示了美术馆的储藏功能,达成这种现代建筑对于本土文化的隐喻;其次,利用材质的组合使用,达到传统与现代的共生。

时至今日,许多建筑设计师都在通过借鉴地方风格、传统风格、民俗风格來改造现代主义带来的刻板、单一的建筑面貌。

城 市 与 水 ———由黑川纪章方案想到的收稿日期:2002206214作者简介:魏珊珊(19682),女,1993年毕业于东南大学工民建专业,硕士,工程师,中国建筑西南设计院深圳院,广东深圳 518172魏珊珊摘 要:黑川纪章的规划设计方案突出了城市与水的理念。

指出中国在现代化城市建设进程中,缺乏对水资源和历史资源的重视。

黑川方案还强调了水的开发和利用,还城市生态美,达到返朴归真的目的。

关键词:城市与水,环境,发展,保护中图分类号:T U991111文献标识码:A 郑州市曾征集东区城市设计方案,此次征集活动吸引了包括法国、日本、新加坡及中国等六家国际知名的规划设计单位,最终选定的是日本黑川纪章事务所的方案。

其规划中最为突出和引人争议的部分是占地面积约700公顷的人工湖。

根据此地区关于龙的传说以及湖的形态,将人工湖命名为“龙湖”。

据报道,黑川先生的“龙湖”设想绝非凭空而来,而是在规划前已经做了大量的调查,设计中的龙湖地带,在卫星图上显示出来的就是大片水面,这些是早已存在的大量鱼塘。

并且这一地带地下水位很高,下挖1m 即能见到水。

现已流经郑州城区的金水河、熊耳河的水也都将流入龙湖。

此外在设计中还考虑了进行中的南水北调工程,与黄委会的水利专家探讨了引入黄河水源的可行性。

龙湖形成后,不仅仅成为城市景观,亦将成为城市东区的蓄水池,非常有益于城市的防洪防汛、农业灌溉和城市生活用水。

黑川纪章先生是一位东方文化底蕴很深的人,是一位注重哲学业思考的人,他本人也曾到中国很多城市和地区做过设计。

他的设计有着对中国文化的一种诠释,有着他对郑州未来的城市走向、环境规划和经济发展的一定考虑。

一个有山或有水的城市才是有灵性的,也才是有魅力的。

中原腹地的城市———郑州缺乏的就是这两样东西。

或许“黑川的湖”会给郑州注入一股活力吧。

当然,水资源问题依然是人们所关注的焦点。

事实上,纵观城市发展的历史,城市的繁荣源于水,同时城市的发展也受制于水,中国历代的城市建设都非常重视水资源的开发和利用。

日本建筑师黑川纪章10月12日因心脏衰竭去世,享年73岁。

看到这则消息,心中冒出一丝悲凉,又一位建筑大师去世了。

说实话,我对黑川的感情相比其他日本建筑师要多一些。

为什么?因为我很钦佩他的为人;而且,我本科毕设做的是城市设计,资料收集的时后看了大量黑川的书籍,研读他的新陈代谢理论对城市建筑的应用。

说到黑川的为人,我不得不提我大三的时候听到的一件事情。

据说六七十年代的时候,世界建筑师大会有一次在日本东京举行,当时,黑川只是一个不知名的毛头小伙子,在日本这样一个按照辈分严格划分社会地位的国家,想出头十分困难,但是他为了让世界建筑师都知道他,做了一个非常疯狂的举动:他把自己的简历和建筑主张装订成册,守在会场外,那些建筑大师一开完会走出会场,他就冲上去把宣传册塞在建筑师手里。

这在现在看来,和街上派发优惠卷的推销员没什么不同,但是我们还可以感受到一个热爱建筑的年轻人要想得到社会的承认是多么的不容易。

黑川的理论总结起来不过一句话:“从新陈代谢理论到后来的共生思想。

”总体上是站在后现代的角度,从哲学、社会等层面论述现代建筑的种种弊端,进而升发出自己的建筑主张。

即新陈代谢、变化、生长、过渡空间和一种超越二元论的二项对立的共生。

说明现代建筑对工业技术上的过分强调,使建筑失去了精神性和内涵,由大面积的国际式导致了人们在文脉环境上的集体缺失,在精神上的空虚缺乏,建筑缺乏生命力和民众的认同感。

由此,黑川纪章提出我们应该反对世界的均质化,反对国际化地忽视世界各地的文化的差异,开始新陈代谢运动。

因为,现代建筑运动强调的“机器”和新陈代谢所谓的“生命”的基本差别在于机器排除了一切不相关的模糊性,完全按功能和理性的原则来构造,而生命则包含了诸如废物、不确定性和活动余地等要素。

它是一种流动的结构,永远创造着一种动态的平衡。

这就像现在世界上强调的多元文化主导反对霸权主义和强权政治一样。

但是,黑川强调的新建筑风格不同于种族主义和地方主义,而是着眼于普遍性和地域性的共生。

《城市设计》读书笔记5篇第一篇:《城市设计》读书笔记城市设计的空间分析方法和调研技艺一、空间—形体分析1.视觉秩序分析2.图形—背景分析(图底关系)λ开放空间→空间的连续性λ城市主导空间形态为垂直方向而非水平λ(与现代建筑概念不同)外部空间:图像化的,具有与周边环境实体一气呵成的整体特质λ积极的外部空间——建筑“合理的密集”λ空间构成了公共、半公共和私有领域共存和过渡的序列二、场所—文脉分析1.场所结构理论λ首先强调:以人为核心的人际结合和聚落生态学的必要性λ城市形态来源于生活本身结构λ“TEAM 10”人与环境的公式:“人+自然+人对自然的观念”,并建立起住宅—街道—地区—城市的纵向场所层次结构,以替代原有雅典宪章的横向功能结构λ“空中街道“的多层城市,史密森夫妇—GOLDEN LANEλ城市需要一些固定的,周期变化不明显的,能起统一作用的点。

依靠这些点人们才能对短暂的东西进行评判并使之统一,反映循环变化。

地域标志和象征的建筑或空间“可改变美学“λ“簇集城市“(CLUSTER CITY,史密森夫妇):理想形态分为主干和枝丫两部分,各枝丫必须经由簇集才有整体结构的完整性λ场所结构分析理论贡献:ν挑战“美导致善“的传统观念ν强调城市设计的文化多元论ν强调“过去-现在-未来“的时间连续“为社会服务“,尊重人的精神沉淀和深层结构相对稳定的前提下,解决时空梯度问题ν案例:英国纽卡斯尔郊区的贝克居住区设计意大利“类似型城市“方案西柏林文化广场设计2.城市活力分析(雅各布《美国大城市的生与死》—“城市病“)λ雅各布—城市最基本的原则“城市对错综交织使用多样化的需要,而这些使用之间始终在经济和社会方面相互支持,以一种相当稳固的方式相互补充λ除交通功能外,街道还有三项基本变量:安全、交往和同化孩子。

λ城市更新—恢复街道和街区“多样性“的活力,设计需要满足:ν混合不同的土地使用性质,考虑不同时间、不同使用要求的共用ν大部分街道要短,街道拐弯抹角的机会要多ν街区中混有不同年代、不同条件的建筑,老房子应占相当比例ν人流往返频繁,密度和拥挤是两个不同概念3.认知意象分析(凯文·林奇城市意象)λ意象,用以表述人和环境相互作用的一种组织,一种经由体验而认识的外部现实的心智内化。

黑川雅之自然思想的设计理论众多神教单一神教自然的法则神的规范神居于自己的内心神居于自身以外审美意识哲学细微的群体整体的存在情爱(神所创造的概念)多样性纯粹性1.气场——实体实体=决不能设计物体。

重要的在于事物所构成的气场=设计空间。

事物以及人的品性,以及美,所有这些散发出来的能量构成的气场。

所有的事物和人散发气场。

所有具有质量的物质同事具有引力,就像这种引力一样,某种看不见的力量在事物的周围孕生。

在空无一物的房间中,人类会感到不安。

但如果房间里多了一块岩石,仅此而已,人就会感到安心。

在旷野中如果发现一棵树木,旅行者想必会寄宿于此。

这正是由于岩石和树木会散发出来的气场所谓设计并非是对事物本身进行勾画。

而是要对事物散发的气场进行深入的探索。

性感的女性是因为这个人身上散发出某种妖艳的气场。

而品格高尚的人之所以让人产生敬重之情,是因为他身上散发出某种特殊的气场。

事物并非归结为区本身。

2.间隙——衬底并非是在衬底上描绘图画。

图画=事物被描述孕生出来的产物=图画与实物之间显现出无比丰饶的空间。

图画=事物所散发出来的能量,就像行星间的引力,在事物与事物之间营造出质感细腻的空间。

就像在纸面或地面上描绘图画,我们追求的并非是在“衬底”上“描绘”出所谓的图形。

所谓描绘,其实就是演绎出一种空虚。

并激发出这种虚空,在图画的周围营造出丰富的空间。

而间隙就是在这种激发的引领下诞生出来的丰富空间。

而建筑,即通过结构,墙壁等材料进行组合、拼接而孕生出来的既虚空又丰饶的空间。

看似空无一物的空间,其中始终存在具有多样性意味的价值。

通过激发这种看不见的价值和意义,使之凸显于世间,这种活动就是设计。

而这样的存在即为间隙。

在空虚中至始至终充溢着看不见的能量。

3.负——正以被动的心态去发挥能量。

在爱与被爱之间突出被爱的力量。

与其将自己推介给时间,不如去找寻自己被需要的欲望。

处理事物尽量不要推出去,而是要拉回来。

如果表达一个信息,就要尽量巧妙地让对方提出要求。

[建筑师] 已故建筑大师---黑川纪章评论:大师何为“大”——纪念建筑师黑川纪章柯布西耶为现代建筑带来了根本性革命,其《走向新建筑》似一把利剑,直刺传统建筑咽喉;而赖特则更注重建筑与环境的结合,将其浓缩为“有机建筑”的思想,同样产生了深远影响……,他们逐渐成为现代人所敬仰的建筑大师,因为他们为现代建筑的发展注入了活力,并做出了巨大贡献,他们有资格享受人们的赞誉,日本建筑师黑川纪章先生同样应该如此。

“绽放”的思想——从“新陈代谢”到“共生”“新陈代谢”是一个生物学专有名词,指的是生物体时刻不停地与它周围环境进行着物质交换和能量转换,借以完成自身更新适应体内外变化的过程,即一个生命自我更新得以永续的过程。

而黑川纪章之所以在1960年的东京国际会议上提出“新陈代谢”的思想,则源于他对西方强势文化的抗议。

自从蒸汽机以及稍后的汽车和飞机发明以来,现代化就成为西方人的骄傲和其他地方人们的梦想。

现代化则就意味着西方化、机械化和国际化,意味着强势文化对弱势文化、传统文化的强大冲击。

于是,这种影响从欧洲开始,迅速遍及世界的每个角落。

这种迅速的国际化,对于没有悠久传统文化的美国影响甚小,而对于有着悠久文化的中国、日本、韩国等国家则形成了巨大的冲击。

黑川纪章强调:“一切生命中均存在未知的领域,而每种文化中都有超越我们理性认识的神圣领域”。

正是在这一思想的影响下,他提出了“新陈代谢”概念,即建筑应该像生命体一样能够进行不断的自我更新,而不是强调采用统一的“国际”模式。

设计建筑在考虑国际强势文化影响的同时,更应该尊重地域的文化、多样的文化。

而后,经过近30年的实践,黑川先生又不断将其思想进行完善,先后经历了共时、变生的阶段,最终发展成为成熟的“共生”思想。

“共生”哲学的核心内容是:异质文化的共生、人与技术的共生、内部与外部的共生、部分与整体的共生、历史与未来的共生、理性与感性的共生、宗教与科学的共生、人与自然的共生。

而“共生”思想也成为今天建筑设计界的一个重要依据,成为黑川纪章先生对现代建筑界最大的贡献。