《木兰诗》讲义

- 格式:docx

- 大小:19.49 KB

- 文档页数:6

一、说教材《木兰诗》是七年级下册第二单元的一篇古诗,学生在初一年级上册已接触过古诗词,对古诗词的格式、语感和朗读方法有一定的认识。

《木兰诗》是我国南北朝时期北方的一诈长篇叙事民歌,记述了木兰女扮男装,代父从军,征战沙场,凯旋回朝,建功受封,辞官还家的故事,充满传奇色彩。

本诗为民歌,结构分明,语言朴素,感情浓郁,适于吟诵,有利于培养学生对古诗文的语感。

二、说教学目标为了能培养学生的语文能力和人文素养,我们要引导学生对古诗文形成一定的兴趣和培养学生的爱国情操。

据此,本文的教学目标为:1、知识与技能掌握本文的生字词,并理解有古今意义的字词。

理解课文,并在此基础上熟背课文。

品味文中修辞手法的妙用。

2、过程与方法通过理解课文、熟读课文到背诵课文,再到赏析课文,达到提高学生的语文能力和人文素养。

3、情感与价值观了解劳动人民的艰辛,感受美好生活的来之不易。

学习花木兰的深明大义和爱国精神。

三、教学重点和难点:1、重点掌握生字词,透彻的理解课文。

了解劳动人民的艰辛,学习花木兰深明大义和爱国精神。

2、难点了解本诗的一些句式,并理解掌握互文,排比等修辞手法,并提醒学生在翻译时要注意体现。

四、说教法学法1教法①诵读法:古诗教学应着重体现朗读,注意语气、语调、节拍,力求声情并茂,体现诗歌的声韵美,在反复的诵读中,深入体会诗中蕴含的思想感情,理解主人公的美好情操。

②复述法:教师提示学生复述时要掌握诗中叙事的各个环节,而且要注意抓重点,做到详略得当,引导学生清晰、流畅、有条理地表达。

③鉴赏法:在教师的引导下,集中鉴赏本文繁简相宜、形象丰满的写作特色。

④讨论探究法:培养学生利用各种渠道解决问题的能力。

⑤竞赛法:针对学生争强好胜的心理,开展竞赛法,容易激发学生的学习兴趣。

2、学法这篇文章是诗歌,语言生动,句式,教学大纲要求此文要背诵,而且还要求学习它的艺术特点,并运用到写作中,于是我在上此课时要求学生用以下方法学习。

七年级木兰诗重点知识点《木兰诗》是中国古代诗歌中的经典之作,由于其内容具有思想性和艺术性,因此备受关注。

在七年级的学习中,学生需要掌握《木兰诗》中的重要知识点,包括诗歌背景、诗歌结构、诗歌语言、诗歌思想等。

本文将全面阐述七年级木兰诗的重点知识点。

一、诗歌背景《木兰诗》是中国古代诗歌中的经典之作。

该诗源于《宋史·卷二八九》的李贺传中,“西戎夷歌,其词曰:木兰之女,不尚玉碎;无人之境,不见机杼。

”该诗在唐朝时期已广为流传,至宋代之后,又多有发扬光大之作。

该诗的主题主要是以女性的力量,来表达愿为国家勇战的信念。

二、诗歌结构《木兰诗》是一篇长篇叙事诗,在结构上分为四个部分:木兰的父亲招兵、木兰代替父亲从军、木兰获得胜利回家、木兰换上女装再出军营。

该诗的叙事语言生动、具有感染力,可以引起读者的共鸣。

三、诗歌语言《木兰诗》的语言朴实、质朴自然,充满了军人的豪气壮志和女性的柔情脆性。

该诗中的部分词汇也极具特色,如“雁门关”“月旦春秋”“垂杨柳”等,这些词汇在古代具有特别的含义。

四、诗歌思想《木兰诗》是一篇强调女性力量的诗歌,反映了中国古代女性自主、勇敢、坚强的品质。

通过木兰代父从军的故事,作者向读者展示了女子极致人格的追求,以及对家国的责任与担当。

五、诗歌价值《木兰诗》是中国古代文学中的经典之作,具有广泛的文化价值和艺术价值。

通过该诗,可以了解中国古代女性在传统文化中所具有的地位、思想、品质、情感等方面。

同时,木兰诗也是中国文化在世界上的重要代表之一,得到了世界各地人民的喜爱和认可。

六、诗歌学习与思考在学习《木兰诗》时,需要从背景、结构、语言、思想、价值等多个方面进行深入分析,尤其需要理解它所表达的女性力量和家国情怀。

在教学中,老师可以设置相关的问题,引导学生多角度地对其进行思考,并通过课堂互动、小组讨论等方式促进学生思考和探究。

7年级木兰诗重点知识点就是这些,希望本文的介绍能够帮助到大家更好地了解和掌握《木兰诗》这一经典作品。

《木兰诗》知识点

主旨:这首诗描述了木兰替父从军的故事,刻画了木兰这一生动形象:勤劳、善良、淳朴、谨慎(女儿性情)巾帼英雄爱国、渴望和平机智、勇敢、刚毅、忠孝,表现的古代劳动人民乐观勇敢的爱国精神,以及对和平生活的向往。

诗句赏析:

《木兰诗》的结构可以分为四个部分:第一部分写木兰决定替父从军,并做好准备,踏上征途;第二部分概括写木兰多年艰苦的征战生活;第三部分叙述木兰还朝辞官,回乡与亲人团聚;第四部分以妙趣横生的比喻,对木兰女扮男装、替父从军多年未被发现的谨慎、机敏做了讴歌和赞美。

通假字:例如,“对镜帖花黄”中的“帖”通“贴”,贴上。

古今异义词:例如,“军书十二卷”古义:表示多数,不是确指;今义:数词,十二。

“从此替爷征”古义:父亲;今义:爷爷。

“出郭相扶将”古义:外城;今义:姓氏。

“双兔傍地走”古义:跑;今义:人或鸟兽的脚交互向前移动。

词类活用:例如,“策勋十二转”中的“策”是名词用作动词,记录。

“愿为市鞍马”中的“愿”是名词用作为动词,买。

1.作者资料。

郭茂倩(1041—1099),(朝代)郓州须城(今山东东平)人(《宋史》卷二九七《郭劝传》),其先祖为太原曲阳人,高祖郭宁,因官始居郓州。

为莱州通判郭劝之孙,太常博士郭源明之子。

神宗元丰七年(1084)时为河南府法曹参军(《苏魏公集》卷五九《郭君墓志铭》)。

编有《乐府诗集》百卷传世,以解题考据精博,为学术界所重视。

《乐府诗集》辑录汉魏到唐、五代的乐府歌辞,兼及先秦至唐末的歌谣,内容十分丰富,反映了广阔的社会生活。

全书共一百卷,分十二类,是现存收集乐府歌辞中最完备的一部。

2.背景探寻。

南北朝时战争频繁,民不聊生,征兵现象屡见不鲜,人们根据所见所闻,创作了一个女子女扮男装替父从军的感人故事。

这个故事后来经过加工,成为乐府民歌,于是便有了今日人们所传诵的《木兰诗》。

这首诗以浓挚的感情和铺叙、渲染的表现手法,集中描绘了木兰代父从军和解甲还乡的经历。

3.知识链接乐府乐府,原是汉代朝廷的音乐官署,它的主要任务是采集各地民间诗歌和乐曲。

乐府作为一种诗体,最初指乐府这一机构所采制的诗歌,后将魏晋至唐可以入乐的诗歌,以及仿乐府古题的作品统称乐府。

宋以后的词、散曲、剧曲,因配乐,有时也称乐府。

《乐府诗集》中,有十分著名的两篇作品,即《》与《》,这两篇作品后被合称为“乐府双璧”。

1.北宋3.木兰诗孔雀东南飞1.《木兰诗》叙述有详有略,试分析为什么要这样处理。

诗歌详细描绘的往往都是其所要着力突出的。

这首诗想要突出的是木兰孝敬父母、勇于担当的品格,所以对残酷的战争一笔带过,而对能够反映木兰优秀品格的内容则详细描述。

另外,这样安排还隐含了作者渴求和平的美好愿望。

同时,将木兰在战场上的厮杀和建立的功勋一笔带过,而把“木兰是女郎”作为重点加以细致描述,着力写木兰的深明大义和对父母的牵挂,写她入闺房、巧梳妆,写她娉娉袅袅光彩照人的风姿神韵。

这样安排不仅突出了木兰的英雄气概,还突出了她的女儿情怀,使其形象更加饱满。

2.“雄兔脚扑朔……安能辨我是雄雌”这四句该如何理解?这是一个生动的比喻。

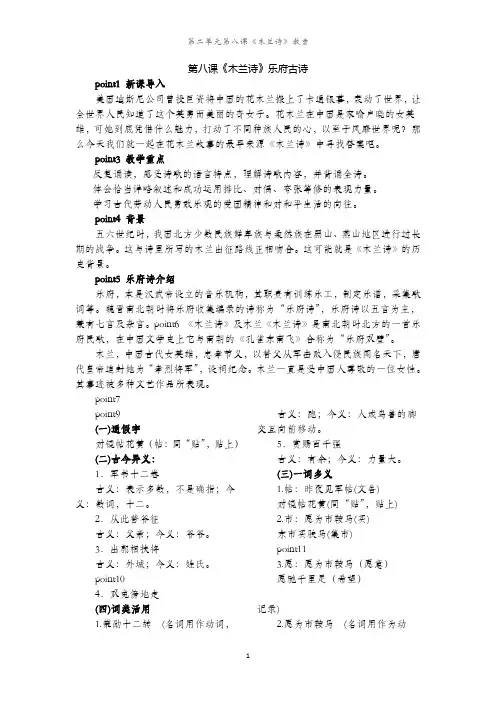

第八课《木兰诗》乐府古诗point1 新课导入美国迪斯尼公司曾投巨资将中国的花木兰搬上了卡通银幕,轰动了世界,让全世界人民知道了这个英勇而美丽的奇女子。

花木兰在中国是家喻户晓的女英雄,可她到底凭借什么魅力,打动了不同种族人民的心,以至于风靡世界呢?那么今天我们就一起在花木兰故事的最早来源《木兰诗》中寻找答案吧。

point3 教学重点反复诵读,感受诗歌的语言特点,理解诗歌内容,并背诵全诗。

体会恰当详略叙述和成功运用排比、对偶、夸张等修的表现力量。

学习古代劳动人民勇敢乐观的爱国精神和对和平生活的向往。

point4 背景五六世纪时,我国北方少数民族鲜卑族与柔然族在黑山、燕山地区进行过长期的战争。

这与诗里所写的木兰出征路线正相吻合。

这可能就是《木兰诗》的历史背景。

point5 乐府诗介绍乐府,本是汉武帝设立的音乐机构,其职责有训练乐工,制定乐谱,采集歌词等。

魏晋南北朝时将乐府收集编录的诗称为“乐府诗”,乐府诗以五言为主,兼有七言及杂言。

point6 《木兰诗》及木兰《木兰诗》是南北朝时北方的一首乐府民歌,在中国文学史上它与南朝的《孔雀东南飞》合称为“乐府双璧”。

木兰,中国古代女英雄,忠孝节义,以替父从军击败入侵民族闻名天下,唐代皇帝追封她为“孝烈将军”,设祠纪念。

木兰一直是受中国人尊敬的一位女性。

其事迹被多种文艺作品所表现。

point7point9(一)通假字对镜帖花黄(帖:同“贴”,贴上)(二)古今异义:1.军书十二卷古义:表示多数,不是确指;今义:数词,十二。

2.从此替爷征古义:父亲;今义:爷爷。

3.出郭相扶将古义:外城;今义:姓氏。

point104.双兔傍地走古义:跑;今义:人或鸟兽的脚交互向前移动。

5.赏赐百千强古义:有余;今义:力量大。

(三)一词多义1.帖:昨夜见军帖(文告)对镜帖花黄(同“贴”,贴上)2.市:愿为市鞍马(买)东市买骏马(集市)point113.愿:愿为市鞍马(愿意)愿驰千里足(希望)(四)词类活用1.策勋十二转(名词用作动词,记录)2.愿为市鞍马(名词用作为动词,买)(五)文言句式省略句愿为市鞍马point12 倒装句问女何所思点拨:宾语前置句,应为“问女所思何”。

七年级语文下木兰诗知识点木兰诗是中国古代文学名篇之一,由于其表现出女性的坚强和勇敢,成为了中国的“女侠”文化的象征。

在七年级语文中,学生会学习到木兰诗这一经典之作,下面是木兰诗的一些知识点。

一、作者及写作时代《木兰诗》是唐代诗人于谦所作,作于唐朝贞观十七年(公元620年),距离现在已有1400多年的历史。

由于唐代的社会环境、风俗习惯、家庭教育等方面与现在有较大的差异,因此在阅读《木兰诗》时,需要通过背景知识去理解、体会其内涵。

二、诗歌结构及节奏《木兰诗》的诗歌结构十分规整,全诗共有二十行,每一行五个字,共一百个字。

全诗分前后两部分,前十行为木兰出征前的思想感受,后十行为木兰归来后得到的荣誉回报。

此外,全诗的节奏感强烈,有许多韵律、声韵交替、用字押韵等技巧。

三、文学意境《木兰诗》表现出了中国文化中“忠孝节义”、“男儿身”等传统美德,也展示了中华民族的女性形象。

在诗歌中,中国文化中的家庭伦理传统被体现地淋漓尽致,木兰的孝行、恩爱之情、律己奉公的精神,彰显了中国传统文化中女性坚韧、聪敏、机智、细腻、性格勇敢的特质。

同时,全诗富有诗意的文学意境,用典、比喻、象征等多种修辞手法,给人一种强烈的艺术感受。

四、历史价值《木兰诗》作为中国古代文学的名篇之一,具有深远的历史价值。

它是中华民族先进文化的珍贵遗产,为后代留下了一份珍贵的文化遗产。

在现今社会,它依然是中小学课堂中必须学习的板块之一,因此,认真、深入地了解和理解《木兰诗》,对学生的文化素养和批判性思维的形成都有一定的促进作用。

五、现代价值虽然《木兰诗》的家庭观念、社会角色等方面与现今有较大的差异,但是它所体现的人格修养、人生意义、人性呈现等都是具有普遍性的,同样适用于现代社会。

在读懂《木兰诗》的基础上,加以思考其对当代社会的借鉴意义,可以让学生树立远大志向和高尚情操,也可以影响学生从根本上提升自己的素质。

六、结语《木兰诗》作为中国文化的珍品之一,具有深远的历史和文化价值。

:织机的梭子。

惟:只。

〕〔译文〕唧唧声又是唧唧声,木兰当门把布织。

听不见织机上的梭子响,只听到木兰女在叹息。

问女何所思,问女何所忆。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

〔何所思:“ 所思者何”,意思是“想的是什么”。

忆:思念〕〔亦:也。

所思(忆):所思念的(所字结构)。

军帖(tiě):军中的文告。

可汗(kè hán):古代某些少数民族君主的称号。

大:大规模。

点兵:征兵。

军书:指征兵的名册。

十二卷:指多册(十二为虚数)。

爷:与下文“阿爷”,均指父亲。

〕阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

〔长兄:大哥。

愿为(wèi):即“愿为(之)”,意思是“愿意为此(指替父出征)”。

市:名词用为动词,“买”。

鞍马:马鞍子和战马。

从此:从今(以后)。

征:出征、征战。

〕〔译文〕问女儿思什么,问女儿想什么。

女儿我没思什么,女儿我没想什么。

军中文告昨夜已见,可汗正在大规模征兵。

征兵名册实在很多。

册册都有爹爹的名。

爹爹没有大儿子,木兰没有大哥哥,女儿我愿为出征买鞍备马,从今后替爹去从军。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

〔东市:往东边集市。

(“东市”,名词做状语,以下“西市”、“南市”、“北市”用法同。

)骏(jùn)马:良马。

鞯:马鞍下的垫子。

辔(pèi)头:驾驭牲口用的嚼子和缰绳。

〕旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

〔旦:早晨。

辞:辞别。

暮:傍晚。

宿:住。

唤:呼唤。

但:只(副词,表范围)。

鸣溅溅:响声溅溅。

溅溅(jiānjiān):象声词,流水声。

〕旦辞黄河去,暮至黑ft头,不闻爷娘唤女声,但闻燕ft胡骑鸣啾啾。

〔黑ft:与下文“燕ft”,均为北方的ft 名。

胡骑(jì):胡人的战马。

胡:古时对我国北方少数民族的称呼。

骑:此指战马。

鸣:叫。

啾啾(jiū jiū):”象声词,战马嘶叫声。

课文木兰诗讲解1.背景介绍关于《木兰诗》产生的年代,有多种说法。

从诗中的地名看,诗的时代背景,当与北魏和柔然的战争有关。

而游牧民族强悍尚武的社会风气则是它产生的社会基础。

2.诗的结构是按时间进展的先后顺序安排的。

3.分析第一部分,写木兰决定替父从军。

(1)文章一开始写的是什么?为什么这样安排?文章一开始写的是木兰的忧愁情态:“唧唧复唧唧”,而不是直接写木兰从军的原因。

这样写有两个好处,①引起读者悬念——木兰为何优?为何愁?②能使文章简洁。

如果从起因开始写,将相当复杂。

(2)从第一段春,木兰的身份是什么?“当户织”一句可以看出木兰是一个辛勤劳动的女子,而不是侯门小姐,这为下文替父出征奠定了基础。

(3)木兰到底为何如此忧虑呢?(让学生自读第二段找答案,然后请同学用自己的话讲述。

)原来此时国家有战事发生,召木兰的父亲入伍,可是父亲年纪大了,家里又没有成年的男子可代父亲入伍。

那木兰可以替父从军,又愁什么呢?古代歧视女子,女子没有地位,要求她们“大门不出,二门不迈”,不准抛头露面,法律不允许女子入伍。

是否毫无办法?聪慧的木兰想出了什么主意?女扮男装。

女扮男装,冒着很大的风险,一是怕别人识破,更主要的是上战场面对的将是死亡,但木兰一片孝心,为了自己的父亲,死有何惧?大家对比自己想想,你是怎样对待父亲的呢?与木兰一比,是否有所感悟?(4)思考一下这两段叙述木兰替父从军的前前后后,人物在这段时期心理活动起伏很大,同学们试着把握一下。

忧虑(唧唧复唧唧)——反复思考——下定决心(愿为市鞍马,从此替爷征)(5)第三段,写木兰紧张地做准备工作,迅速从家出发和奔赴战场途中的见闻感想。

先就“愿为市鞍马”做文章,用排比的句子,东西南北市都写到了,为什么要啰嗦地写呢?为什么不写在一个地方买齐?这样写有以下几个作用①写家人对木兰从军的重视,要采买上好的用品。

②战事紧迫,时间紧张,渲染出一种紧锣密鼓的气氛。

③这是乐府诗常用的一种写作手法。

七年级语文木兰诗知识点《木兰诗》是中国古代的一首传世长诗,作者是唐代女诗人于谦。

它以木兰代父从军保家为主题,描写了一个女子披荆斩棘、舍弃美好生活、化身男儿的感人故事。

这篇文章将从诗文构成、创作背景、材料表现、意境描写等方面,为大家详细解析《木兰诗》的知识点。

一、诗文构成《木兰诗》全篇共九十行,分别包括开篇四行、中间五次各十二行的行旅描写,以及最后的“问君能有几多愁”一句。

在格律方面,它的格式为五言古诗,每句四平韵,意象明确,表现深刻,极富感染力。

二、创作背景据传《木兰诗》的创作年代为唐贞观年间,时值突厥边境战事频繁,唐太宗派兵开辟了“安西四镇”剿灭突厥,需要极多的人力和物力,而在当时,男子征战相当频繁,因此有很多女子代父从军。

据此,作者以木兰的故事为灵感,写下这篇脍炙人口的传世名篇。

三、材料表现在材料上,它主要描写了木兰从家中出发,经过九路千山之后,到达玉门关的经过,并于最后告别战友返回故乡的情景。

通过诗人的笔触,我们可以感受到木兰的坚毅、勇敢和忧愁,而每一个环节的描写都极为细腻,为后人留下了极为深刻、作品精彩的形象描绘。

四、意境描写《木兰诗》的意境表现是其最为重要的部分,它通过写实的手法,展现出了女性的坚毅和执著,表现了人性最本真的一面。

从“弯弓射鸟天下无”到“黄埃散漫风萧索”,从“十年强半霜”到“断肠人在天涯”,每句话都富有内涵和情感,悲怆而壮美,给予读者以极为深刻的震撼。

总的来说,《木兰诗》是中国古代诗歌中的翘楚,具有极高的艺术价值,同时也是中华文化中珍贵的精神财富。

通过对《木兰诗》的深入解析,我们能够更好地领会其精髓,认识到其中蕴含的历史、文化和情感的内涵。

相信,对于有志于学习中华文化的学生们而言,掌握《木兰诗》的知识点,将会对未来的学习和生活带来极大的帮助与启示。

七年级下册第9课木兰诗《乐府诗集》学习目标1、初步了解南朝民歌的特点和修辞特点。

2、学会诵读和背诵这首古诗。

3、感受木兰代父从军、保家卫国的爱国主义精神。

(重点)4、培养主动探究的精神,享受探究问题的乐趣。

(难点)文题解读《木兰诗》又叫《木兰辞》,选自南朝宋郭茂倩编的《乐府诗集》,这是南北朝时北方的一首民歌,是北朝民歌的代表作,是我国古代一首著名的叙事诗,它和《孔雀东南飞》被誉为“乐府双璧”。

写作背景《木兰诗》产生的时代,当在西魏。

那时正是南北朝时期南北对峙,战争是北朝社会一个最突出的现象,整个北朝的历史几乎与战争相终始,在初期“五胡十六国”的130多年中,战争尤为频繁。

五六世纪间,我国北方少数民族鲜卑族与柔然族在黑山、燕山地区进行过长期的战争。

这与诗里所写的木兰出征路线正相吻合。

这可能就是《木兰诗》的历史背景。

课文主题《木兰诗》描述了我国古代女英雄木兰代父从军的故事,歌颂了女英雄木兰勤劳朴实、刚强勇敢的性格和不爱功名、不慕富贵的高尚品德。

重点词句通假字:A.对镜帖花黄:帖,通“贴”,粘贴、贴上。

B.出门看火伴:火,通“伙”,伙伴。

C.著我旧时裳:著,通“着”,穿。

古今异义:A.愿为市鞍马:市:古义:买;今义:集市。

B.但闻黄河流水鸣溅溅:但:古义:只,只是;今义:表转折,但是。

C.双兔傍地走:走:古义;跑;今义:步行。

D.木兰不用尚书郎:不用:古义:不愿做;今义:没有必要。

E.卷卷有爷名:爷:古义:指父亲;今义:指爷爷。

一词多义:①帖:A.昨夜见军帖:文告、文书。

B. 对镜帖花黄:帖,通“贴”,粘贴、贴上。

②市:A.愿为市鞍马:动词,买。

B.东市买骏马:名词,集市。

③将:A.出郭相扶将:扶持。

B.将军百战死:将领。

互文的翻译:A.将军百战死,壮士十年归译文:将军和壮士们身经百战,出生入死,多年以后,有的战死了,有的回来了。

B.雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离。

译文:雄兔、雌兔都脚步跳跃、双眼迷离。

成语:“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离。

第八课《木兰诗》乐府古诗point1 新课导入美国迪斯尼公司曾投巨资将中国的花木兰搬上了卡通银幕,轰动了世界,让全世界人民知道了这个英勇而美丽的奇女子。

花木兰在中国是家喻户晓的女英雄,可她到底凭借什么魅力,打动了不同种族人民的心,以至于风靡世界呢?那么今天我们就一起在花木兰故事的最早来源《木兰诗》中寻找答案吧。

point3 教学重点反复诵读,感受诗歌的语言特点,理解诗歌内容,并背诵全诗。

体会恰当详略叙述和成功运用排比、对偶、夸张等修的表现力量。

学习古代劳动人民勇敢乐观的爱国精神和对和平生活的向往。

point4 背景五六世纪时,我国北方少数民族鲜卑族与柔然族在黑山、燕山地区进行过长期的战争。

这与诗里所写的木兰出征路线正相吻合。

这可能就是《木兰诗》的历史背景。

point5 乐府诗介绍乐府,本是汉武帝设立的音乐机构,其职责有训练乐工,制定乐谱,采集歌词等。

魏晋南北朝时将乐府收集编录的诗称为“乐府诗” ,乐府诗以五言为主,兼有七言及杂言。

point6 《木兰诗》及木兰《木兰诗》是南北朝时北方的一首乐府民歌,在中国文学史上它与南朝的《孔雀东南飞》合称为“乐府双璧” 。

木兰,中国古代女英雄,忠孝节义,以替父从军击败入侵民族闻名天下,唐代皇帝追封她为“孝烈将军”,设祠纪念。

木兰一直是受中国人尊敬的一位女性。

其事迹被多种文艺作品所表现。

point7point9(一)通假字对镜帖花黄(帖:同“贴”,贴上)(二)古今异义:1.军书十二卷古义:表示多数,不是确指;今古义:跑;今义:人或鸟兽的脚义:数词,十二。

2.从此替爷征古义:父亲;今义:爷爷。

3.出郭相扶将古义:外城;今义:姓氏。

point104.双兔傍地走(四)词类活用1.策勋十二转(名词用作动词,交互向前移动。

5.赏赐百千强古义:有余;今义:力量大。

(三)一词多义1.帖:昨夜见军帖(文告)对镜帖花黄(同“贴”,贴上)2.市:愿为市鞍马(买)东市买骏马(集市)point113.愿:愿为市鞍马(愿记录)2.愿为市鞍马(名词用作为动词,买)(五)文言句式省略句愿为市鞍马point12 倒装句问女何所思点拨:宾语前置句,应为“问女所思何”。

(六)成语积累1.磨刀霍霍:本形容磨刀声响亮。

后常用来形容准备动手杀人或发动战争。

例句:该国当局已经磨刀霍霍,很多居民担心他们可能采取报复行动。

2.扑朔迷离:形容事物错综复杂,难于辨别。

例句:这一切似乎相当合理,又饱含希望,然而,今年的变化却更加扑朔迷离。

point13(七)名句积累1.东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

2.万里赴戎机,关山度若飞。

3.朔气传金柝,寒光照铁衣。

4.将军百战死,壮士十年归。

5.雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?point14请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。

体会作者感情,感受文章自然的风格。

《木兰诗》课文朗读。

point15 木兰诗原文:①唧唧①复②唧唧,木兰当③户④织。

不闻⑤机杼声⑥,唯⑦闻女叹息。

叹息声响了又响,木兰对着门织布。

听不到织布机发出的声音,只听见这个女子的叹息声译文:①唧唧:叹息声。

②复:又。

③当:对着。

④户:门。

⑤闻:听。

⑥机杼声:织布机发出的声音。

杼,织布的梭(suō)子。

⑦唯:只。

注释:point16 原文:②问女何所思①,问女何所忆②。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖③,可汗④大点兵⑤,军书⑥十二⑦卷,卷卷有爷⑧名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市⑨鞍马,从此替爷征。

问木兰在想什么,在思念什么。

木兰没有想什么,木兰也没有思念什么。

昨夜看见军中的文告,(知道)可汗大规模地征兵,征兵的名册很多卷,卷卷上面有父亲的名字。

父亲没有大儿子,木兰没有兄长,(木兰)愿意为(此)去买鞍马,从此替代父亲去出征。

译文:point17①何所思:想什么。

②忆:思念。

③军帖:军中的文告。

④可汗:我国古代西北地区民族对最高统治者的称呼。

⑤点兵:征兵⑥军书:军中的文书,这里指征兵的名册。

⑦十二:表示多数,不是确指。

下文的“十二年” ,用法与此相同。

⑧爷:和下文的“阿爷”一样,都指父亲。

⑨市:买。

注释:point18 原文:③东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦①辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但②闻黄河流水鸣溅溅③。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑④鸣啾啾⑤。

木兰跑遍东西南北的集市去购买骏马、鞍鞯、辔头和长鞭。

早晨辞别父母离开家,晚上宿营在黄河边,听不见父母呼唤女儿的声音,只能听到黄河哗啦啦的流水声。

早晨辞别黄河上路,晚上到达黑山头,听不见父母呼唤女儿的声音,只能听到燕山胡人的战马啾啾的叫声。

译文:point19①旦:早晨。

②但:只。

③溅溅:水流声。

④胡骑:胡人的战马。

胡,古代对西北部民族的称呼。

⑤啾啾:马叫的声音。

注释:point20原文:④万里赴戎机①,关山度②若③飞。

朔④气传金柝⑤,寒光照铁衣⑥。

将军百战死,壮士十年归。

远行万里,投身战事,像飞一样地越过一道道关塞山岭。

北方的寒气传送着打更的声音,清冷的月光映照着战士们的铠甲。

将士们身经百战,有的战死沙场有的多年后重返故乡。

译文:point21①戎机:战事。

②度:越过。

③若:好像。

④朔:北方。

⑤金柝:古时军中白天用来烧饭、夜里用来打更的器具。

⑥铁衣:铠甲,古代军人穿的护身服装。

注释:point22 原文:⑤归来见天子,天子坐明堂。

策勋①十二转②,赏赐百千强③。

可汗问所欲④,木兰不用⑤尚书郎⑥,愿⑦驰千里足,送儿还故乡。

胜利归来朝见天子,天子坐在殿堂上(论功行赏)。

(木兰被)记最大的功,赏赐很多的财物。

天子问(木兰)想要什么,木兰不愿意做官;希望驰骋千里马,返回故乡。

译文:①策勋:记功。

②转:勋位每升一级叫一转。

③强:有余。

④欲:想要。

⑤不用:不愿做。

⑥尚书郎:尚书省的官。

⑦愿:希望。

注释:point23 原文:⑥爷娘闻女来,出郭①相扶将②;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍③向猪羊。

开我东阁门,坐我西阁床。

脱我战时袍,著④我旧时裳。

当窗理云鬓⑤,对镜帖花黄⑥。

出门看火伴⑦,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

point24父母听说女儿回来了,互相搀扶着到外城(迎接木兰);姐姐听说妹妹回来了,对着门梳妆打扮了起来;弟弟听说姐姐回来了,忙着霍霍地磨刀准备杀猪宰羊。

(木兰回到家里)打开东阁楼的门,坐一坐西阁楼的床,脱去打仗时穿的战袍,穿上以前女孩子的美丽衣裳。

对着窗户,对着镜子,整理像云那样的鬓发,贴上花黄。

出门去见同伍的士兵,同伍的士兵都很吃惊:同行这么多年,竟不知道木兰是姑娘。

译文:point25 ①郭:外城。

②扶将:扶持。

③霍霍:磨刀的声音。

④著:穿。

⑤云鬓:像云那样的鬓发,形容好看的头发。

⑥帖花黄:帖,同“贴” 。

花黄,古代妇女的一种面部装饰物。

⑦火伴:同伍的士兵。

注释:point26 原文:⑦雄兔脚扑朔①,雌兔眼迷离②;双兔傍③地走④,安⑤能辨我是雄雌? 提着兔子的耳朵悬在半空时,雄兔两只前脚时时动弹,雌兔两只眼睛时常眯着;雄雌两兔贴近地面跑,怎能辨别哪只是雄兔,哪只是雌兔呢?译文:①扑朔:动弹。

②迷离:眯着眼。

③傍:靠近、临近。

④走:跑。

⑤安:怎么。

注释:point271.请概括本诗的主要内容。

【答案】(1)代父从军,踏上征途。

(2)奔赴前线,十年征战。

(3)还朝辞官,亲人团聚.(4)比喻赞美,讴歌英雄。

point282.你觉得花木兰的可敬可爱之处在哪?【答案】(1)既有女孩的勤劳善良,美丽可爱。

(2)又有男儿的勇敢善战,豪迈气概。

point291.文章开头有什么作用?【答案】故事以一个富有生活气息的特写镜头设置悬念,引起读者的阅读兴趣,同时引出下文的问答。

point302.“东市买⋯⋯北市买长鞭。

”这句话运用了什么修辞?有什么作用?【答案】这四句运用了排比、互文的修辞手法,将木兰连赴东西南北四市匆忙购置战马鞍具等的情景具体生动地描绘了出来。

不但表现了木兰准备出征时的紧张急切、井然有序,也渲染出战事的紧急。

point313.分析“旦辞爷娘去⋯⋯”“旦辞黄河去⋯⋯”这两句话的表达效果。

【答案】这两组句子表现出木兰行军的神速,军情的紧急,心情的迫切,渲染了紧张的战争氛围。

以“不闻”开头的两个句子,间隔反复,紧相呼应,揭示出木兰乍离家乡,思念亲人,离乡愈远,思亲愈切的心情;“不闻”和“但闻” 形成对比,将征程之紧和思乡之切淋漓尽致地表现了出来。

point324.写木兰思乡,对其英雄形象有没有影响?为什么?【答案】没有影响。

因为从军之急和思乡之深,看似矛盾,实际上这样的描述使得木兰的形象有血有肉,令人信服,且更能表现木兰舍家卫国的高尚品格。

point335.“朔气传金柝,寒光照铁衣”这两句话运用了什么描写?有什么作用?【答案】这两句自然环境描写,运用了对偶的修辞手法,描绘木兰在边塞军营的艰苦生活,烘托出木兰的勇敢坚强。

point346“. 将军百战死,壮士十年归”,这两句话运用什么修辞?有什么表达效果?【答案】这两句运用了互文的修辞手法,概括了战争的频繁持久、战斗的激烈残酷。

point357“. 策勋十二转,赏赐百千强”这两句话运用了什么修辞方法?有什么作用?【答案】本题运用侧面描写作用分析法。

侧面描写。

写木兰功劳之大,天子赏赐之多,从侧面写出了木兰英勇善战,立下了赫赫战功。

point368.“爷娘闻女来⋯⋯向猪羊”这段文字有什么作用?【答案】这几句诗运用排比的修辞手法,通过父母姐弟各自符合年龄、身份特征的举止,长幼有序地描写了家人迎接木兰的情景。

一家人忙忙碌碌,洋溢着一片喜庆气氛。

point379.木兰归家,一系列的动作描写有什么作用?【答案】一连串的动词表现了木兰回家后舒畅的心情,同时写出了她柔情的一面,对女儿妆的喜爱,对美的追求。

point38 阅读方法解密动词连用表达效果分析法。

动词连用的表达效果主要有:①具体细致地描绘事物的复杂情态;②准确生动地描写动作的全过程;③刻画人物的行为特征,表现特定情境;④表现人物的性格特征,反映人物的内在心理和情感;⑤表示强调。

point39 重难点小结这两先写木兰还朝辞官。

木兰朝见天子,然后写木兰功劳之大,天子赏赐之多,再说到木兰辞官不就,愿意回到自己的故乡。

“木兰不用尚书郎”而愿“还故乡” ,固然是她对家园生活的眷念,但也自有秘密在,即她是女儿身。

天子不知底里,木兰不便明言,颇有戏剧意味。

point40 第五段,写木兰还乡与亲人团聚。

先以父母姊弟各自符合身份、性别、年龄的举动,描写家中的欢乐气氛,展现浓郁的亲情;再以木兰一连串的行动,写她对故居的亲切感受和对女儿妆的喜爱,一副天然的女儿情态,表现她归来后情不自禁的喜悦;最后作为故事的结局和全诗的高潮,是恢复女儿装束的木兰与伙伴相见的喜剧场面。