关于民间文学(俗语、歇后语、谚语)的调研

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:3

民风民俗调研报告民风民俗调研报告一、背景民风民俗是一个民族或地区特有的文化现象,是人们生活的重要组成部分。

对于了解一个地区的风土人情、习俗传统,调研民风民俗是非常重要的。

二、调研目的1. 了解当地的文化传承情况:通过调研,可以了解到当地人对传统文化的传承情况,以及相关的习俗风情。

2. 挖掘地域特色:通过调研,可以发现地域特色,挖掘当地的文化独特性,推动地方文化的发展和保护。

3. 促进文化交流:通过调研,可以与当地居民进行深入交流,了解他们的生活状态、价值观念等,促进跨文化交流和友谊。

三、调研方法1. 问卷调查:编制有关民风民俗的问卷,发放给当地居民进行填写,了解他们对当地民俗的了解和态度。

2. 实地观察:参观当地的庙宇、古迹等地方,观察当地居民的日常生活和习俗举止。

3. 访谈调查:与当地居民进行面对面的访谈,了解他们对本地民俗的看法和传承情况。

四、调研内容1. 传统节日:包括当地的传统节日的重要内容、庆祝方式、传统食品等。

2. 社交习俗:包括婚嫁习俗、葬礼习俗、宴请习俗等。

3. 手工艺品:包括当地的传统手工艺品制作技艺、传承情况、市场需求等。

4. 传统乐器:包括当地的传统乐器有哪些、演奏方式、传承情况等。

5. 口头传统:包括当地的传统歌谣、故事传说、谚语等口头传统的传承情况。

五、调研结果通过以上调研方法和内容,可以获得以下结果:1. 发现当地的文化独特性:通过实地观察和访谈调查,可以发现当地的文化独特性和特色,挖掘和保护这些特色将有助于地方文化的发展。

2. 了解民众对传统文化的态度:通过问卷调查和访谈调查,可以了解到当地居民对传统文化的了解程度和态度,为制定相关文化政策提供参考。

3. 促进文化交流和传承:通过调研,可以促进与当地居民的沟通和交流,推动传统文化的传承和发展。

六、结论与建议通过民风民俗的调研,可以深入了解到一个地区的文化特色和独特性,为推动地方文化的保护和发展提供了重要的参考和依据。

民俗文化调查报告民俗文化调查报告12篇在经济发展迅速的今天,需要使用报告的情况越来越多,要注意报告在写作时具有一定的格式。

我们应当如何写报告呢?以下是小编整理的民俗文化调查报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

民俗文化调查报告1一、调查报告的原因:寒假期间,我随家人过了一个祥和快乐的春节,在过春节时,发现了一些风俗习惯,在中国人的过年习俗中,有着十分重要的地位。

过年的习俗又是怎样来的呢?我带着疑问走访了村里的知名老人。

二、调查报告的内容:通过走访调查了解到:春节,代表了新的一年的开始;春节,意味着新春的到来,是美好的`象征。

周而复始的过着春节,可为什么要过春节呢?相传,古时候有个吃人的怪物叫“年”。

“年”每隔365天就会出来吃人。

有一个聪明的小孩想了一个办法:他让人们在门前贴上红对联,挂上红灯笼,并放鞭炮。

“年”被吓跑回湖里。

从此,人们每年都贴对联,挂灯笼,放鞭炮。

“年”从此再也不敢出来了。

所以人们第二天都会穿上新衣服,走家串巷去拜年,见到了人都会说“过年好”。

这个习俗也就被传了下来。

直到今天,人们仍会说“过年好”。

春节,人们都会在一起吃团圆饭,无论多远,也都会想方设法赶回家。

腊月二十九,人们就开始忙着贴对联、“福”字、挂门钱。

把“福”倒过来贴,有“福到了”的意思。

大年三十,女人们就忙着包饺子,男人们就去“上坟” 。

“上坟”意味着想让死去的亲人也感受到新年的气息,同时也表达了晚辈对已故亲人的怀念与孝敬。

年三十晚上吃饺子成为中华民族不可缺少的习俗。

一是饺子形如元宝,人们在春节吃饺子去“招财进宝”之意;二是饺子有馅,便于人们把各种吉祥的东西包到馅里,以寄托人们对新的一年里的祈望。

在包饺子时,人们常常将金如意、糖块、花生、枣、栗子等包进馅里。

吃到金如意、吃到糖的人,来年日子更甜美;吃到花生的人将健康长寿;吃到枣和栗子的人,将早生贵子。

春节,长辈会给晚辈们一些压岁钱,意味着给晚辈们添岁,也寄托着长辈对晚辈的爱与期望;初一的饺子初二的面,初三还得串亲戚。

民俗谚语探析--以传布在察哈尔地区的谚语为例的开题报告一、选题背景民间谚语,是一种贴近生活、通俗易懂的口头表达方式,流传于千家万户,是人们生活语言的重要组成部分。

它们是民族智慧的结晶,蕴含着深刻的哲理、历史、文化和社会价值。

本文将以传布在察哈尔地区的谚语为例,从语言形式、文化内涵、社会价值等方面对其进行探析,以帮助读者更全面认识和理解民俗谚语。

二、研究目的和意义1. 了解民俗谚语的概念和特点,掌握其表达方式和句式特征。

2. 分析察哈尔地区常见的几种谚语,揭示其文化内涵和社会价值,有助于加深对当地民间文化的了解。

3. 通过对民俗谚语的研究,加深对汉语语言的理解和认识,进一步推动汉语研究领域的发展。

三、研究方法1. 文献资料法:通过查阅相关书籍、期刊、报纸等资料,了解民俗谚语的定义、起源和文化背景等。

2. 实地调查法:以察哈尔地区的几种常见谚语为例,通过实地走访、采访当地居民,了解其在当地人中的传承和应用情况,收集实证数据。

3. 比较分析法:将本地区的民俗谚语与其他地区的相似或对立的谚语进行比较分析,探究其差异和联系。

四、预期成果1. 形成对民俗谚语的深刻认识,了解其文化背景和社会价值。

2. 揭示察哈尔地区常见谚语的文化内涵和博大精深的内容。

3. 推动汉语语言及民俗文化研究的深入发展。

五、论文结构第一章:绪论1.1 研究背景和意义1.2 研究目的和方法1.3 论文结构第二章:民俗谚语在汉语中的地位和特点2.1 民俗谚语的定义和历史2.2 民俗谚语的语言形式和句式特征2.3 民俗谚语在汉语中的地位和作用第三章:察哈尔地区的民俗谚语及其文化内涵3.1 察哈尔地区的民俗谚语介绍3.2 察哈尔地区民俗谚语的文化内涵3.3 察哈尔地区民俗谚语的社会价值第四章:比较分析察哈尔地区民俗谚语与其他地区的谚语4.1 察哈尔地区民俗谚语与其他地区的相似谚语4.2 察哈尔地区民俗谚语与其他地区的对立谚语4.3 对比分析与启示第五章:结论5.1 研究成果回顾5.2 研究的不足与展望5.3 总结与建议参考文献。

浅析民间谚语的发展与现实意义【论文提纲】谚语作为民众智慧与经验的结晶,是民间创作并在口头上广为流传的一种短小精炼的文学样式,在我国有着悠久的历史。

本文从谚语的特色、在社会生产中的运用以及对人们学习传统文化的帮助等方面浅析民间谚语的发展与现实意义。

总体构思如下:一、从谚语的起源入手,首先通过古今学者对谚语的研究、先秦典籍中对谚语的引用和大量记载及其后世不断有学者大量采录古今谚语来说明我国谚语源远流长,在远古时代已产生;接着从谚语的发展、实用性和与其近邻(俗语、格言、成语、歇后语)的关系等方面探讨谚语的特色。

二、从谚语的种类出发,从谚语所涵纳的内容上把谚语分为生产谚和社会谚两大类。

先通过具体的例子分别说明生产谚和社会谚所包含的内容及其实用功能,接着总结出谚语具有地域性、民族性、时代性、稳定性、传播性的特点。

三、从谚语的现实意义出发,通过谚语在社会生产中的运用以及谚语对人们学习传统文化的帮助等方面进行总结和研究来反映民间谚语在传承传统文化、体现民族精神、反映对自然认识以及在现代人的生活中起着极其重要的作用,并且通过对民间谚语现实意义的探索得出民间谚语也是保留传统文化的一种特殊而实用的方法。

最后对民间谚语在现代人生活中发挥着的作用以及人们该怎么吸收谚语的精华作了简单的概述。

【内容摘要】谚语作为民众智慧与经验的结晶,是民间创作并在口头上广为流传的一种短小精炼的文学样式,在我国有着悠久的历史。

本文从谚语的产生、发展入手,从与其近邻(俗语、格言、成语、歇后语)的关系等方面探讨了其特色,并对谚语简单的归类,分析了谚语的流传性和实用性以及谚语的现实意义。

现实意义从在社会生产中的运用以及谚语对人们学习传统文化的帮助等方面进行了总结和研究,认为民间谚语在传承传统文化、体现民族精神、反映对自然认识以及在现代人的生活中起着极其重要的作用,同时,民间谚语也是保留传统文化的一种特殊而实用的方法。

【Abstract】Proverb as people wisdom and experience, is the crystallization of folk and in the oral widely circulated a short refined literature style, in our country has a long history. From this proverb, the development of its neighbours (proverbs, from the motto, idioms, interpreting xhy), this paper discussed the relationship between the characteristics of proverbs, and analyses the classification, simple and practicability of proverbs and realistic significance of proverbs. Realistic significance in social production from the application of learning and saying the traditional culture of help are summarized and the research of folk proverbs, and think in the traditional culture, the national spirit, and to reflect the nature of life in modern plays an extremely important role,at the same time, the folk proverbs and retain the traditional culture of a kind of special and practical method.【关键词】民间谚语传统文化现实意义发展【Key words】Folk proverbs Traditional culture Realistic significance development如果说民间史诗是民间文学中的鸿篇巨制,那么谚语则是民间文学中最精短的形式。

农家谚语研究报告农家谚语研究报告摘要农家谚语是中国乡村文化的重要组成部分。

本研究报告对农家谚语进行了深入研究,探讨了农家谚语的特点、功能以及在现代社会中的应用。

通过搜集、整理和分析相关的农家谚语,研究发现农家谚语具有生动形象、简明扼要、启发思考等特点。

此外,农家谚语在现代社会中仍然具有重要的应用价值,包括教育引导、传承农耕文化、提高农村居民的生活质量等方面。

本研究报告旨在提高对农家谚语的认识和理解,并为农村文化保护和传承提供参考。

1. 引言农家谚语是农村智慧和文化的结晶,反映了中国农民对农业生产和生活经验的总结和体悟。

农家谚语是独特的语言形式,具有生动形象、简明扼要、启发思考等特点。

本研究报告将对农家谚语进行深入研究,探讨其特点、功能以及在现代社会中的应用。

2. 农家谚语特点农家谚语具有生动形象的特点。

农民生活在大自然环境中,深刻体验到天气、气候、作物和家畜等的变化。

农家谚语通过形象直观的语言描述,将这些生活经验传递给后人。

农家谚语具有简明扼要的特点。

农民生活节奏快,繁重的农活使得他们需要用简单而有效的方式表达自己的观点和经验。

农家谚语通常由短小精悍的语句组成,一言以蔽之。

农家谚语具有启发思考的特点。

农民需要经验和智慧来解决农业生产中的各种问题。

农家谚语通过简短但富有哲理的句子,引发人们的思考,帮助他们更好地理解和应对现实生活中的问题。

3. 农家谚语的功能农家谚语在农村社区中起到了重要的教育引导作用。

农民通过谚语的传习和运用,将自己的经验和智慧传递给后代,帮助他们更好地理解和应对农业生产中的各种问题。

农家谚语有助于传承农耕文化。

农耕文化是中国传统文化的重要组成部分,包括农事技术、生活方式、价值观念等。

农家谚语蕴含了丰富的农耕文化内涵,通过对谚语的研究和传承,可以帮助人们更好地了解和继承中国传统农耕文化。

农家谚语对提高农村居民的生活质量具有重要作用。

农村居民生活环境相对较为艰苦,经济文化水平相对较低。

关于歇后语调查报告五年级作文600字歇后语是我国人民在生活实践中创造的一种特殊语言形式。

它一般由两个部分构成,前半截是形象的比喻,像谜面,后半截是解释、说明,像谜底,十分自然贴切。

在一定的语言环境中,通常说出前半截,“歇”去后半截,就可以领会和猜想出它的本意,所以称它为歇后语。

歇后语是熟语的一种,相对於成语、谚语而言,用字比较通俗、口语化,富有鲜明、生动、活泼的特点,有时语带相关,更添几分幽默,因此较容易引起人们的兴趣。

我们除了可以把歇後语视作一种文字游戏外,也能从歇後语看出我们的生活文化。

真应了高尔基说的那句话:书籍是人类进步的阶梯。

这次歇后语之旅让我获益良多。

歇后语就是只说出前半句,“歇”去后半句就能轻而易举地对句子的意思心领神会,这多么像字谜呀!不,这比字谜更加有趣!作者是否把二段并成了一段?歇后语总的来说分为两种,一种是谐音型的,一种是喻意型的。

谐音型和喻意型的各有各的巧妙之处。

谐音型的歇后语简单易猜,但结果总让你大吃一惊。

喻意型的歇后语让你二丈和尚——摸不着头脑。

即使你知道了后半句,也要沉思片刻才会说:“哦,原来如此!”

中国的汉字文化真是条条大路通罗马,小小的歇后语也会和考试时至关重要的作文有着千丝万缕的联系,它和作文一样有写人、记事、状物的呢。

中华的汉字就是奇妙,一点、一横、一竖、一撇、一捺,组成了千千万万的汉字。

而汉字们手拉手心连心同心戮力组成了有趣

的歇后语,优美的文章,巧妙的成语,我只能用一句话来形容:小小汉字情,缕缕中华情。

结尾抒发情感。

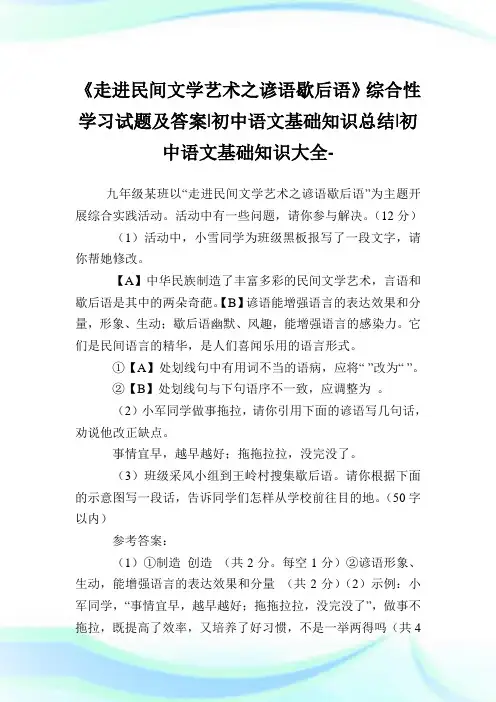

《走进民间文学艺术之谚语歇后语》综合性学习试题及答案|初中语文基础知识总结|初

中语文基础知识大全-

九年级某班以“走进民间文学艺术之谚语歇后语”为主题开展综合实践活动。

活动中有一些问题,请你参与解决。

(12分)(1)活动中,小雪同学为班级黑板报写了一段文字,请你帮她修改。

【A】中华民族制造了丰富多彩的民间文学艺术,言语和歇后语是其中的两朵奇葩。

【B】谚语能增强语言的表达效果和分量,形象、生动;歇后语幽默、风趣,能增强语言的感染力。

它们是民间语言的精华,是人们喜闻乐用的语言形式。

①【A】处划线句中有用词不当的语病,应将“ ”改为“ ”。

②【B】处划线句与下句语序不一致,应调整为。

(2)小军同学做事拖拉,请你引用下面的谚语写几句话,劝说他改正缺点。

事情宜早,越早越好;拖拖拉拉,没完没了。

(3)班级采风小组到王岭村搜集歇后语。

请你根据下面的示意图写一段话,告诉同学们怎样从学校前往目的地。

(50字以内)

参考答案:

(1)①制造创造(共2分。

每空1分)②谚语形象、生动,能增强语言的表达效果和分量(共2分)(2)示例:小军同学,“事情宜早,越早越好;拖拖拉拉,没完没了”,做事不拖拉,既提高了效率,又培养了好习惯,不是一举两得吗(共4

分。

引用1分,内容与表达3分。

意思对即可)

(3)示例一:从学校出发,一直往东到十里铺,再往东北到染坊村,然后往北不远就是王岭村。

示例二:从学校出发,一直向前到十里铺,左转到染坊村,再沿着右边的路走就能到王岭村。

(共4分。

内容2分,表达2分。

意思对即可)。

朔州方言中的歇后语研究报告一、引言(一)歇后语的界定从歇后语的定义中可以看出,歇后语的“谜面”和“谜底”之间存在着内在联系。

在特定的地区,歇后语中又蕴涵着丰富的社会文化内涵。

(二)朔州方言歇后语的研究现状长期以来,学界对方言歇后语的探讨多停留在语言修辞层面,人们对朔州方言歇后语的研究多集中在形式上或其方言性和地域性的描述上。

《山西山阴方言歇后语》(范晓林,XX)描述了朔州山阴县方言歇后语,从中可以窥见朔州方言是朔州人民群众社会生活的活化石,朔州方言歇后语一方面传承了朔州人民的文化积淀,另一方面,具有生动诙谐、表现力强的特色。

经过对前人研究的总结,发现朔州方言歇后语的研究也存在不足。

在中国百科网上的百科知识中,“中国方言”里有一篇名为《山西土话朔州歇后语》(作者:不详,来源:中华五千年)的文章,文章只是简单的列出了三十三条歇后语,并没有做更多的解释和研究。

可见,前人的研究还不够充分,文献记录非常稀缺,研究呈现出不平衡的状况,存在进一步阐发的空间。

本文调查出朔州方言歇后语共546条,笔者试图通过对朔州方言歇后语类型的解析与把握,来探讨朔州方言歇后语所反映出的当地文化内涵。

通过研究筛选,最终选出本文这些朔州方言中具有代表性的歇后语。

二、朔州方言的歇后语类型(一)喻意类喻意歇后语,它的前部分是一个比喻,后部分是对前部分的解释。

有的歇后语解释部分的意义是它字面上的意义,例如:(1)松鼠吃茭子(高粱)顺杆杆儿爬(2)搬仓挨正瞎睡一样样儿呢灰啧背有的歇后语解释部分的意义是它的转义。

例如:(3)进朔州城绕光武绕了个大圈子(4)近视眼哈拌汤瞅圪蛋例(3)中“进城”指农村人到城市里,“光武”指朔州的一个地方,“绕了个大圈子”本指进城可以走近道,不用经过光武,因为光武距离朔州市还很远,再绕了光武就走远了,反而适得其反,现比喻人们说话说不到正题上,绕来绕去说不到话题的主旨上。

例(4)中“哈”是朔州方言,是“喝”的意思,“拌汤”是朔州的一种面食,用水滴在些许白面粉里,把面粉搅拌成许多指头大的小面团,然后配着其他菜煮熟,就是“拌汤”,小面团在朔州叫“小面圪蛋蛋”,“瞅”本指“看”,在这是指近视眼的人看不清东西,得眯着眼睛看,“瞅圪蛋”现用来形容小孩子相貌丑陋。

第1篇一、引言民间文学,作为一种独特的文化现象,承载着中华民族悠久的历史和丰富的文化内涵。

它以口头传承为主,融合了民间信仰、道德观念、生活习俗等多种元素,是中华民族智慧的结晶。

为了更好地传承和发扬民间文学,我们组织了一次实践活动,旨在深入了解民间文学的魅力,提升自身文化素养。

以下是对本次实践活动的总结报告。

二、实践背景随着现代社会的发展,民间文学逐渐被边缘化,年轻一代对民间文学的了解和传承意识较弱。

为了唤起人们对民间文学的重视,我们决定开展这次实践活动,通过实地考察、访谈、创作等方式,让参与者亲身感受民间文学的独特魅力。

三、实践内容1. 实地考察我们选择了具有代表性的民间文学传承地——四川的羌族地区进行实地考察。

在羌族地区,我们参观了羌族博物馆,了解了羌族的历史文化;参观了古老的碉楼,感受到了羌族人民的智慧和勇敢;我们还参观了羌族村寨,了解了羌族人民的生活习俗。

2. 访谈传承人在羌族地区,我们有幸采访了多位民间文学传承人。

他们讲述了羌族民间故事、史诗、谚语等,让我们对民间文学有了更深入的了解。

在访谈过程中,我们感受到了传承人对于民间文学的热爱和坚守,也体会到了民间文学在传承过程中的艰辛。

3. 创作民间文学作品为了更好地传承民间文学,我们组织了创作小组,以民间故事、民间歌谣为素材,创作了新的民间文学作品。

这些作品既有传统元素,又融入了现代审美,旨在让民间文学焕发新的生命力。

四、实践成果1. 提升文化素养通过本次实践活动,我们深刻认识到民间文学在传承中华民族优秀传统文化中的重要作用。

在实践过程中,我们不仅学习了民间文学的知识,还提高了自身的文化素养。

2. 增强传承意识在实地考察和访谈过程中,我们了解到民间文学传承人的艰辛,更加坚定了我们传承民间文学的决心。

我们纷纷表示,要将所学所得运用到实际生活中,为民间文学的传承贡献自己的力量。

3. 创作出新的民间文学作品在创作过程中,我们充分发挥了想象力和创造力,创作出了具有羌族特色的民间文学作品。

关于民间文学(俗语、歇后语、谚语)的调研

民间文学的种类有很多,这里我要说的就是民间文学里的俗语、歇后语以及谚语。

俗语是汉语语汇里为群众所创造,并在群众口语中流传,具有口语性和通俗性的语言单位,是通俗并广泛流行的定型的语句,简练而形象化,大多数是劳动人民创造出来的。

反映人民生活经验和愿望。

俗语,也称常言,俗话,这三者应该是同义词。

俗语来源很广,既来自人民群众的口头创作,也和诗文名句、格言警语、历史典故等有关连。

如:冰冻三尺非一日之寒、不听老人言吃亏在眼前、不养儿不知父母恩等等,这些俗语言简意赅,引人深思。

中国是古老而又神奇的国度,一句话两三言,道出人生真谛。

地在人种,事在人为,我们应该努力为我们的美好生活而奋斗而非怨天尤人!

再来就是歇后语,歇后语是我国人民在生活实践中创造的特殊语言形式。

一般由两个部分构成,前半截是形象的比喻,像谜面,后半截是解释、说明,像谜底,十分自然贴切。

在一定的语言环境中,通常说出前半截,“歇”去后半截,就可以领会和猜想出她的本意,所以就称为歇后语。

歇后语可以分成两种类型:一种是逻辑推理式的,说明部分是从前面比喻部分推理的结果。

比如:猪八戒照镜子——里外不是人水仙不开花——装蒜

哑巴吃黄连——有苦说不出

还有一种是谐音的歇后语,它是在前面一种类型的基础上加入了谐

音的要素。

例如:

外甥打灯笼——照旧(舅)

孔夫子搬家——净是输(书)

粪坑关刀——文(闻)也不能,武(捂)也不能

百日不下雨——久情(晴)

这些歇后语有的诙谐幽默,有的道理深刻,不失为教育,克己之良药谚语是群众口头流传的习用的固定语句,用简单通俗的话来反映深刻的道理。

恰当地运用谚语可使语言活泼风趣,增强文章的表现力。

谚语不仅是我们中华民族的结晶,同时在外国也受到广泛应用。

谚语反映的内容涉及到社会生活的各个方面。

根据内容大致可分为三类:1、认识自然和总结生产经验的谚语:如“长虫过道。

大雨要到”,“东北有三宝:人参、貂皮、乌拉草”。

2、认识社会和总结社会活动经验的谚语:如“人敬富的,狗咬破的”、“放虎归山,必有后患”。

3、总结一般生活经验的谚语:如“寒从脚起,病从口入”、“早晨起的早,八十不觉老”。

以上就是我对俗语,歇后语以及谚语的认识,另附一些经典俗语等

201103010506 邓明涛

1读万卷书,行万里路2投我以桃,报之以李。

3学而不厌,诲人不倦。

4黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

5横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

6满招损,谦受益。

7 良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。

8世上无难事,只怕有心人。

9聪明在于勤奋,天才在于积累。

10 知己知彼,百战百胜。

11万事具备,

只欠东风。

12言必行,行必果。

13 吃一堑,长一智。

14海内存知己,天涯若比邻。

15耳听为虚,眼见为实。

16路遥知马力,日久见人心。

17人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

18熟读唐诗三百首,不会写来也会吟。

19大意失荆州,骄兵必败。

20有理走遍天下,无理寸步难行。

21海阔从鱼跃,天高任鸟飞。

22砌墙的砖头-后来居上23关公战李逵-大刀阔斧24狗咬吕洞宾-不识好人心25外甥打灯笼-照旧(舅)26孔夫子搬家-尽是输(书)。