北魏孝文帝改革(2)

- 格式:ppt

- 大小:5.01 MB

- 文档页数:67

第2课北魏孝文帝的改革措施知识点一卓有成效的新制1.前期改革的特点:在冯太后主持下进行,改革的重点是建立各种新的制度。

2.措施(1)制定官吏俸禄制,整顿吏治①措施:484年,孝文帝下诏实行俸禄制。

俸禄由国家统一筹集,按级别高低发给官吏,不准官吏自筹。

②影响:吏治有所好转,成为北魏王朝走向兴盛的重要原因。

(2)推行均田制①前提:政府控制着大量的无主荒地。

②内容:485年,冯太后和孝文帝颁布均田令,按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。

③作用:一定程度上使无地农民得到了土地,提高了生产积极性,推动了北方地区社会经济的恢复和发展。

(3)三长制①内容:一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调。

②作用:使农民负担大为减轻,成为国家的编户齐民,增加了政府的收入。

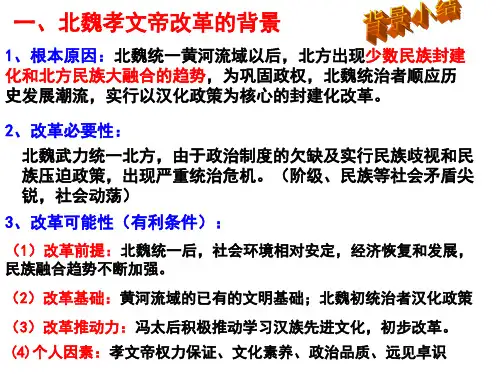

知识点二设巧计迁都洛阳1.原因(1)政治上:为加强对中原地区的统治,都城平城已不适应社会发展的需要,且保守势力强大,改革遇到阻力。

(2)经济上:平城经济落后,粮食供给困难。

(3)军事上:与北边柔然相毗邻,不安全。

(4)地理位置:平城位置偏北,不利于统治。

(5)文化:洛阳为中原的政治经济文化中心。

2.经过:孝文帝以“南伐”为名,巧设计谋迫使贵族大臣接受了迁都的决定。

知识点三移风易俗1.目的:进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式,促进鲜卑族积极接受汉族文化。

2.内容(1)易服装:鲜卑贵族一律改穿汉装。

(2)讲汉话:官员上朝时必须讲汉话。

(3)改汉姓定门第等级:将鲜卑人原有姓氏改为汉姓,按门第高低来选拔人才,任命官吏。

(4)通婚姻:提倡鲜卑人与汉人通婚,以加强民族联系,巩固统治。

(5)改籍贯:已迁到洛阳的鲜卑人,一律以洛阳为原籍。

3.影响:促进了鲜卑人对汉族文化的认同,争取到汉族地主对北魏朝廷的支持,有力地推动了政权向汉族王朝统治模式转化。

【概念阐释】1.均田制:由北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。

第2课北魏孝文帝改革的措施【学习目标】1、改革的主要内容包括俸禄制、均田制、三长制和租调制;迁都洛阳以及社会生活习俗方面的改革;2、通过“卓有成效”的政治体制改革的学习,使学生理解政治改革与经济改革之间的内在联系及改革的作用;3、通过“雷厉风行移风易俗”的学习,使学生理解少数民族统治者的改革对民族融合的推动作用及民族融合的实质。

【重点与难点】重点:孝文帝改革中创建新制和移风易俗。

难点:理解迁都洛阳在整个改革中的地位。

【学习方法】通过小组讨论、合作探究、材料分析形式探究制度创新对改革和社会进步的保障作用,结合今天的改革探究文化认同对巩固和深化改革的影响;【知识导学】A级一、卓有成效的新制1.整顿吏治(1)背景:吏治黑暗,贪污成风。

(2)内容:484年,实行俸禄制,俸禄由国家统一筹集,按___________发给官吏。

(3)作用:吏治有所好转。

2.推行均田制(1)背景:___________控制着大量的无主荒地。

(2)内容:按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。

(3)作用:使无地农民获得了荒地,提高了生产积极性,推动了北方地区___________的恢复和发展。

3.设立三长制(1)目的:为配合均田制的推行,强化对地方的控制。

(2)职责:检查___________,征收租赋,征发徭役和兵役,推行均田制。

(3)作用:使国家从_____到基层的行政体制得以完善,取代了豪强地主把持的___________制,保证了国家对人民有效的控制。

4.推行新的租调制(1)内容:一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的___________。

(2)作用:改变了原先___________征收上的混乱现象,使农民的负担大为减轻,国家的租调收入大为增加。

二、设巧计迁都洛阳1.原因(1)政治:都城___________不适应社会发展需要,且保守势力强大。

(2)经济:平城经济落后,粮食供给困难。

(3)军事:与___________相邻,时受骚扰。

北方经济的逐渐恢复一、选择题1.北魏孝文帝改革后,我国北方流行“宁可少好,不可多恶”“顷不比亩善”的谚语。

这说明( )A.北方农民好逸恶劳,不愿意耕种较多的土地B.均田制下平均分配土地扼杀了农民耕种土地的积极性C.北方农民注意精耕细作和耕作的功效D.北方贫瘠的土地比肥沃的土地多解析:本题考查学生的识记分析能力。

北魏孝文帝改革后,北方社会经济有了明显的进步,农业生产工具不断革新,使北方农民注意精耕细作和耕作的功效,题干中的谚语即是这一反映.答案:C2.如下图,在北魏孝文帝改革前后,长城沿线的各族生产方式的变化,不能反映( )A.均田制的影响 B.民族融合C.少数民族封建化D.吏治清明解析:吏治清明与否与生产方式的变化无关。

答案:D3.北魏孝文帝是我国历史上著名的政治改革家。

其改革的措施中,直接推动了农业生产的恢复和发展,又促进了鲜卑族封建化的措施是()A.迁都洛阳B.整顿吏治C.仿照汉族的典章制度和生活方式D.颁布均田令解析:在题目给定的四个选项中,与农业生产直接相关的只有D项。

均田制实行后,北方各族人民被固定在土地上,成为定居耕作的小农,加快了少数民族的封建化进程。

答案:D4.史料里说北魏洛阳贸易不绝,“百国千城,莫不欢附,商胡贩客,日奔塞下”。

它最能说明的问题是()A.洛阳成为全国政治中心B.洛阳商业兴盛,市场繁荣C.迁都洛阳是正确的D.洛阳成为一个国际性的商业城市解析:根据材料信息“百国"“胡”“贩客”,可以看出当时洛阳商业繁荣,已成为国际性的商业城市。

A项材料体现不出来,B 项不全面,C项太笼统,故选D项.答案:D5.《魏书·食货志》载:“魏初至于太和,钱货无所周流,高祖(元宏)始诏天下用钱焉。

"下列对此理解分析最确切的是()A.孝文帝改革后鲜卑族开始进入封建社会B.北魏政府重视商业的发展C.孝文帝改革使一度萎缩的商业得以恢复D.南北对峙阻碍了商业发展解析:本题考查解读史料信息的能力。

北魏孝文帝改革特点

北魏孝文帝改革第一阶段改革的特点是创建新制,主要措施有俸禄制、均田制、三长制、租调制。

第二阶段改革是汉化政策,主要措施是迁都洛阳和移风易俗。

北魏孝文帝改革的具体措施:

1、在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

2、官员及家属必须穿汉族服饰。

3、将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族姓拓跋改为姓元。

4、鼓励鲜卑族贵族与汉族贵族联姻。

5、采用汉族的官员制度,律令。

6、学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老,养老的风气。

北魏孝文帝改革的影响:

1、北方社会经济有了明显发展:

农业生产工具得到改进,兴修水利、开垦荒地,粮食产量增多,畜牧业得到发展。

手工业生产日益活跃,商业活动也日趋活跃。

2、政权封建化加速:

迁都洛阳以后,鲜卑统治者接受了汉族先进文化制度,大大加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生活乃至整个中国历史产生了深远的影响。

3、促进了民族的交流和融合:

北魏孝文帝改革不仅缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,更促进了民族的大融合,为结束长期分裂局面、重新走向国家统一,奠定了基础。

从而促进了民族大融合。

北魏孝文帝的改革措施第一阶段:创建新制度(主要由冯太后主持)政治方面采取俸禄制和三长制(设邻长、里长和党长),经济方面实行均田制和租调制。

地方上设立三长制。

为配合均田制的推行,强化中央对地方的控制,朝廷采用了大臣李冲的建议,规定:五家立一邻长,五邻立一里长,五里设一党长。

推行新的租调制,规定:一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调,使农民负担大大减轻,国家收入增加。

第二阶段:汉化1.迁都洛阳(____年)2.改变风俗习惯:易汉服、讲汉话、改汉姓、通汉婚、定门第、改籍贯3.学习汉族典章制度:尊儒崇经,兴办学校。

恢复汉族礼乐制度。

采纳汉族封建统治制度。

1、政治及经济方面班禄制北魏初年,官俸制度沿用「掠夺制」,官员俸禄乃从战争中掠夺他人财物,後来国家渐渐安定,官员间贫富差距渐大,贪污成风。

故此孝文帝仿效汉人的班禄制,官员每季定时发薪。

三长制北魏初年,户籍制度沿用「宗主督护制」,平民百姓大多因为生计依附世家大族(宗主),成为宗主的私产,中央政府不但难以收税,平民百姓更多受宗主威迫。

孝文帝制定「三长制」,以五家一邻,五邻一里,五里一党,各设一长,即「邻长」、「里长」和「党长」。

有助重新整理户口,方便收税。

均田制均田制」配合「三长制」而行,计口授田,平均土地和牲畜,使平民百姓安居乐业。

同时,推行「均田制」,亦可视为北魏政权由游牧业跃进为农业的过程。

2、习惯与文化以下这些措施,是为了改变胡人习惯以作的:改服装首先改变衣著,命令人民改穿汉服,不得再穿胡服。

《魏书‧高祖纪下》云:「太和十八年……革衣服之制。

」改籍贯迁居洛阳的鲜卑人,籍贯不得再称「代人」,须改称「河南洛阳人」,且死葬洛阳,不得回到北方落地归根,又「太和十九年……诏迁都之民,死葬河南,不得还北。

於是代人南迁者,悉为河南洛阳人。

」这样一来便可绝代人故土之恋;反之,若不如此,鲜卑终无法成为中原士族。

禁胡语孝文帝实施汉化中最重要的政策,即将语言改变,规定不再说鲜卑复合语,而须改说单音节的汉语,《魏书‧咸阳王禧传》记载孝文帝言:「今欲断诸北语,一从正音。