《克、千克、吨的认识》

- 格式:ppt

- 大小:5.10 MB

- 文档页数:49

《克千克吨的认识》教学设计教学设计:一、教学目标:1.知识目标:了解克、千克、吨的重量单位,掌握它们之间的换算关系。

2.技能目标:能够正确使用克、千克、吨进行重量计量和转换。

3.情感目标:培养学生对于重量单位的兴趣和好奇心,激发学生对于科学知识的热爱。

二、教学重点:1.重量单位的概念及其换算关系。

2.克、千克、吨在生活中的实际运用。

三、教学难点:1.吨是比较大的重量单位,需要学生理解和掌握。

2.灵活运用克、千克、吨进行计量和换算。

四、教学准备:1.教学课件或黑板、粉笔。

2.一些日常生活中常见的物品,如书籍、水瓶、小蜡烛等。

3.学生练习册或工作纸。

五、教学过程:Step 1 导入(10分钟)1.引导学生观察周围的物品,并问学生如何描述物品的重量。

2.提问:a.你们平时如何描述物体的重量?b.有哪些常见的重量单位?Step 2 概念讲解(15分钟)1.介绍克、千克、吨的定义、符号和换算关系:a.克(g)是重量单位中的一种,常用于描述小物体的重量,1千克等于1000克;b. 千克(kg)是重量单位中的一种,常用于描述一般物体的重量,1吨等于1000千克;c.吨(t)是重量单位中的一种,常用于描述比较大的物体或货物的重量。

2.利用实物,比如书籍、水瓶等,进行示范和对比,帮助学生更好地理解不同重量单位之间的关系。

Step 3 计量实践(25分钟)1.给学生一些物品,让他们用克、千克、吨来描述物品的重量。

2.设计一些实践活动:a.估算教室中各种物品的重量,并用克、千克、吨进行描述;b.要求学生使用千克、吨进行购物清单的制作和计算,体验日常生活中使用重量单位的实际应用。

3.学生自主完成实践活动,教师巡视指导,提供必要的帮助和解答疑惑。

Step 4 归纳总结(10分钟)1.引导学生将计量实践中的经验进行总结,归纳克、千克、吨的换算关系。

2.教师进行概念解释和概括,帮助学生理解和记忆。

Step 5 拓展应用(20分钟)1.利用练习册或工作纸,进行克、千克、吨的换算练习。

小学-数学-打印版

小学-数学-打印版 克、千克、吨的认识

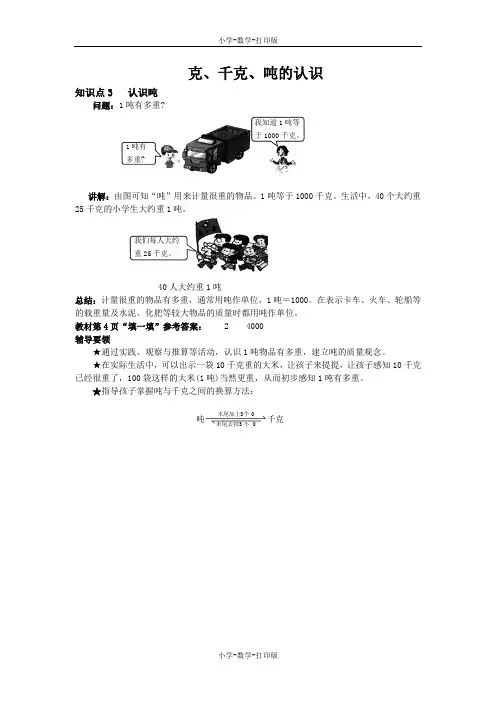

知识点3 认识吨

问题:1吨有多重?

讲解:由图可知“吨”用来计量很重的物品。

1吨等于1000千克。

生活中,40个大约重25千克的小学生大约重1吨。

40人大约重1吨

总结:计量很重的物品有多重,通常用吨作单位,1吨=1000。

在表示卡车、火车、轮船等的载重量及水泥、化肥等较大物品的质量时都用吨作单位。

教材第4页“填一填”参考答案: 2 4000

辅导要领

★通过实践、观察与推算等活动,认识1吨物品有多重,建立吨的质量观念。

★在实际生活中,可以出示一袋10千克重的大米,让孩子来提提,让孩子感知10千克已经很重了,100袋这样的大米(1吨)当然更重,从而初步感知1吨有多重。

★指导孩子掌握吨与千克之间的换算方法:

1吨有

多重?

我知道1吨等

于1000千克。

我们每人大约 重25千克。

吨千克末尾加上3 0末尾去掉3 0个 个。

《克、千克、吨的认识》教学反思《克、千克、吨的认识》教学反思1质量单位的学习,学生第一次接触,也是学生日常生活中经常要与之打交道的。

我注重调动学生的学习积极性,让学生课前收集有关动物质量单位的信息,每人准备一枚2分硬币,一粒花生豆,几粒黄豆等比较轻的物品。

课上,我首先让学生阅读课本信息窗中的信息:世界上最小的鸟是蜂鸟,孵出来时还不到1克呢!学生都露出惊讶的表情下来。

学生在建立1克的概念时,让学生掂一掂一枚2分硬币的质量,充分感受1克的质量,并让学生列举了生活中哪些物品的质量大约是1克,加深对克的印象。

在建立1千克的概念时,我把教学内容分层细化,让学生亲手掂一掂100克、500克、两个500克(1000克)的具体物品。

通过掂一掂、比一比、称一称、说一说的一系列活动,让学生充分感受100克、500克、两个500克(1000克)的实际质量。

1千克=1000克。

接下来,让学生介绍自己收集的有关动物质量单位的信息:大象重3――7吨,河马重3――5吨,犀牛重1000――3600千克,棕熊重量超过680千克大量有关动物质量单位信息的呈现,把学生的学习兴趣调动起来,学生迫不及待地想学习本节课的新授知识。

孩子接受知识必须是一个过程,由易到难,由少到多,由感性到理性的过程,这个过程是必须经历的过程,而不能由老师来代替。

在教学《千克、克、吨》这一单元时,学生结合具体情况很快就感受并认识千克、克、吨这几个质量单位,了解到1千克、1克、1吨的实际质量,还掌握了千克、克和吨之间的关系,并能进行简单的换算。

但当要求学生做填质量单位的题时,真是错得让你笑掉牙,如“一艘轮船重500(千克)”、“一只鸡重4000(千克)”、“一包方便面重100(千克)”、“一头牛重500(吨)”等。

为什么会这样?明明不是掌握得很好了吗?我思前想后,是不是我在教学上出了问题,还是哪个地方做得不足?最后,我明白了,原因是学生平时少参与社会活动,缺少亲身体验的机会,对日常生活中的物品没有一个完整的概念。

青岛版三年级上册数学第一单元《克、千克、吨的认识》说课稿一、教学目标通过学习本单元,学生将能够:1.认识克、千克、吨的含义和概念,理解它们之间的换算关系;2.知道物品的质量可以用克、千克、吨来表示;3.能够熟练进行克、千克、吨之间的换算,掌握较为灵活地应用。

二、教学重点难点1.教学重点:克、千克、吨的概念、换算与应用;2.教学难点:千克、吨的换算和比较。

三、教学内容和方法(一)教学内容1.克、千克、吨的含义和概念;2.克、千克、吨的换算;3.物品的质量表示。

(二)教学方法1.活动导入:出示一些生活中常见的物品,让学生估计它们的重量和计算其质量;2.感性认识:通过实物或图片等形式呈现不同单位物体的大小、重量,引导学生认识和区分不同单位;3.系统概念:通过教师讲解,绘制示意图,导入克、千克、吨的换算关系,让学生建立起认识的框架;4.灵活应用:通过练习、分析物品的质量及其单位等情景题,让学生学会如何处理问题。

四、教学过程(一)教学环节1.导入环节:出示一些生活中常见的物品,让学生估计它们的重量和计算其质量。

通过这样的过程,引导学生认识物品的质量和重量的概念。

2.感性认识:呈现不同单位物品的大小、重量,引导学生逐步认识和区分不同单位的含义和概念。

3.系统概念:导入克、千克、吨的换算关系,让学生学会如何建立认识框架。

通过讲解说明和绘制示意图的方式,让学生掌握不同单位之间换算的规律和方法。

4.灵活应用:通过分析问题、举例,让学生学会如何处理问题。

学生通过分组或小组合作的方式完成练习和应用,展示自己的思考和方法。

(二)教学评价1.对学生的评价:学生是否能够掌握克、千克、吨的换算关系,是否能够灵活应用知识。

2.对教师的评价:教师是否能够生动有趣地传递知识,是否能够兼顾学生的感性认识和系统理解。

五、实施方案1.根据学生的各方面情况,选择恰当的教学手段和方法;2.通过形象、活泼、生动的教学方式,建立起学生对克、千克、吨的认识框架和换算关系;3.通过练习和应用,巩固学生对克、千克、吨的应用能力和思维训练;4.对学生的学习情况进行总结分析,及时进行调整和改进。

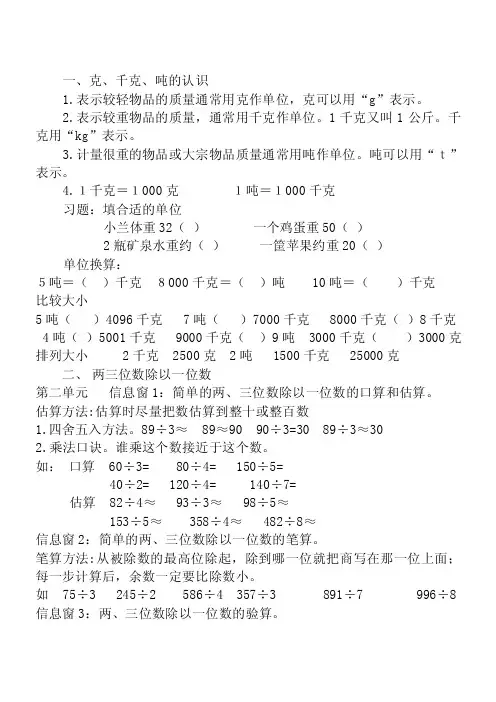

一、克、千克、吨的认识1.表示较轻物品的质量通常用克作单位,克可以用“g”表示。

2.表示较重物品的质量,通常用千克作单位。

1千克又叫1公斤。

千克用“kg”表示。

3.计量很重的物品或大宗物品质量通常用吨作单位。

吨可以用“t”表示。

4.1千克=1000克1吨=1000千克习题:填合适的单位小兰体重32()一个鸡蛋重50()2瓶矿泉水重约()一筐苹果约重20()单位换算:5吨=()千克8000千克=()吨10吨=()千克比较大小5吨()4096千克 7吨()7000千克 8000千克()8千克 4吨()5001千克 9000千克()9吨 3000千克()3000克排列大小 2千克 2500克 2吨 1500千克 25000克二、两三位数除以一位数第二单元信息窗1:简单的两、三位数除以一位数的口算和估算。

估算方法:估算时尽量把数估算到整十或整百数1.四舍五入方法。

89÷3≈ 89≈90 90÷3=30 89÷3≈302.乘法口诀。

谁乘这个数接近于这个数。

如:口算 60÷3= 80÷4= 150÷5=40÷2= 120÷4= 140÷7=估算 82÷4≈ 93÷3≈ 98÷5≈153÷5≈ 358÷4≈ 482÷8≈信息窗2:简单的两、三位数除以一位数的笔算。

笔算方法:从被除数的最高位除起,除到哪一位就把商写在那一位上面;每一步计算后,余数一定要比除数小。

如 75÷3 245÷2 586÷4 357÷3 891÷7 996÷8 信息窗3:两、三位数除以一位数的验算。

验算方法:1.没有余数除法的验算方法:被除数=商×除数2.有余数除法的验算方法:被除数=商×除数+余数第四单元信息窗1:三位数除以一位数,商是两位数的除法1.笔算方法:从被除数的最高位除起,最高位不够除的,要看被除数的前两位。

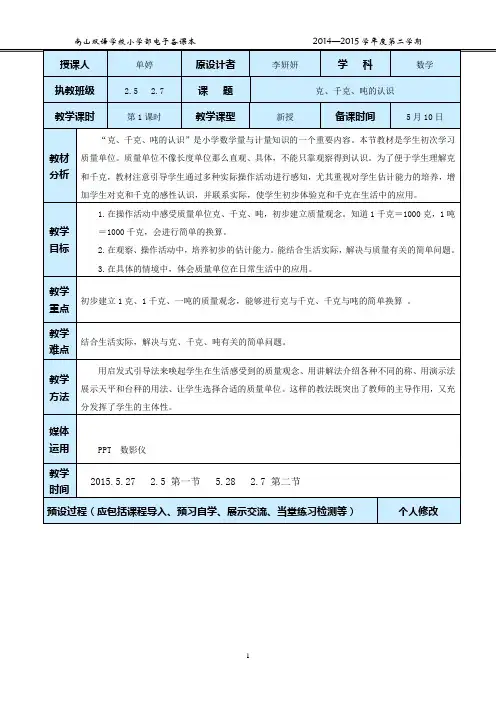

一、动物趣闻-----------克、千克、吨的认识一、教学目标1、在操作活动中感受质量克、千克、吨,初步建立质量观念。

知道1千克=1000克,1吨=1000千克,会进行简单的换算,根据具体的情况选择合适的衡器称物体的质量。

2、在观察、操作活动中,培养初步的估计能力。

能结合生活实际,解决与质量有关的简单问题。

3、在具体的情境中,让学生体会质量单位在日常生活中的应用。

二、教学内容及教材地位(一)、教学内容1、本单元教学的主要内容是:克、千克、吨的认识,克、千克、吨的关系及克、千克、吨的简单应用。

2、教学重点:克、千克、吨的认识和对常见物品质量的估计。

3、教学难点:初步建立质量观念。

(二)、教材地位:本单元是“数与代数”中“常见的量”的重要内容之一。

这是刚刚开始学习有关质量知识,它是今后解决有关质量问题的基础。

质量的知识比较抽象,特别是克与吨这两个质量单位,学生在生活中接触的较少,缺少必要的生活经验。

因此,教学中要组织好观察、动手操作等教学活动,让学生在具体的情境中积累丰富的感性经验,初步建立质量观念。

三、单元教学突破重难点的方法措施:1、充分利用教材提供的素材,创设有趣的问题情境。

2、重视估计、验证、调查,让学生在充分感知的基础上,形成对克、千克、吨的初步认识。

3、教学要结合学生的生活实际,提高学生的应用能力。

四、本单元建议课时数:3课时。

教学内容:克、千克的认识,教科书第2----4页。

教学目标:1、认识质量单位克、千克。

2、通过掂一掂、估一估,称一称等活动,感受1克和1千克有多重。

会称整克、整千克物品的质量。

3、培养初步的自主探索求知意识,提高估算能力和动手操作能力。

教学重点:克、千克、吨的认识和对常见物品质量的估计。

教学难点:初步建立质量观念。

教具准备:天平及各种秤。

教学过程:。