完全燃烧、不完全燃烧,燃烧引起的爆炸现象共25页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.14 MB

- 文档页数:25

【暑假零起点】2022-2023学年九年化学上册预学精品课程第四章 认识化学变化第18课 完全燃烧、爆炸和安全常识【学习目标】1.了解完全燃烧与不完全燃烧的条件和产物,认识物质完全燃烧的重要意义。

2.了解一些防火和防爆的安全知识和灭火方法。

3.学会一些火灾自救和逃生的方法。

【重点】能用化学知识解释爆炸现象和原因【难点】探究方案的设计与实施一、完全燃烧和不完全燃烧(1)完全燃烧:氧气充足、燃烧较快、放热多、产物为二氧化碳和水、不污染环境。

(2)不完全燃烧:氧气不充足、燃烧较慢、放热少、产生一氧化碳、碳氢化合物等有毒气体和微小的炭黑颗粒等物质污染环境① 碳完全燃烧的符号表达式 C +O 2点燃→ CO 2碳不完全燃烧的符号表达式C +O 2点燃→ CO② 可燃物完全燃烧的条件:氧气充足③ 使可燃物完全燃烧的方法:增大氧气的浓度或增大可燃物与氧气的接触面积(3)一氧化碳的性质① 物理性质:通常情况下,一氧化碳是一种无色无味的气体,难溶于水,密度比空气略小 ② 化学性质i 可燃性: 燃烧的符号表达式 CO +O 2点燃→ CO 2现象:a.产生蓝色火焰 b.放出热量 C.产生能使澄清石灰水变浑浊的无色气体ii 毒性: 一氧化碳易跟血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白丧失了输氧的功能,人体就因缺氧而死亡二、爆炸1. 定义:急速的燃烧发生在有限的空间内,短时间内聚集大量的热,使气体的体积迅速膨胀,就会引起爆炸。

可燃性气体或粉尘跟氧气(或空气)混合,由于可燃物与氧气接触的表面积很大,遇到明火就有发生爆炸的危险。

因此,加油站、面粉厂、煤矿矿井等处要严禁烟火。

爆炸极限:导致爆炸的空气中可燃性气体的体积分数范围。

由于可燃性气体与空气混合达到爆炸极限时将发生爆炸,因此,可燃性气体性质实验之前,务必检验气体纯度(常用的方法是:收集一试管该气体,用拇指堵住试管口。

将试管移近酒精灯火焰,放开拇指,观察气体燃烧情况。

如果气体安静燃烧或仅听到很小的声音,说明该气体是纯净的;如果听到尖锐的爆鸣声,说明发生了爆炸,此气体不纯)。

第六章 燃烧与燃料第一节 燃烧与灭火一.燃烧的条件(重点)1.燃烧:是可燃物跟氧气发生的剧烈的发光、发热的氧化反应。

(1)燃烧的现象:发光、发热,反应剧烈。

(2)燃烧的反应类型:氧化反应,不一定是化合反应。

(3)燃烧的反应物:常见的燃烧都是可燃物跟氧气发生反应,但是,不是所有的燃烧都一定有氧气参加。

例如,镁就能在二氧化碳中燃烧:2Mg+CO 2点燃C+2MgO ;钠能在氯气中燃烧:2Na +Cl 2点燃2NaCl(4)燃烧的反应条件:点燃 (5)燃烧的分类及燃烧的产物注意:① “完全燃烧”和“不完全燃烧”又叫“充分燃烧”和“不充分燃烧” ② 要掌握含C 、H 、O 等元素的燃料完全燃烧的化学方程式: 2.燃烧的条件:①物质具有可燃性 ②可燃物要与氧气接触;③可燃物的温度达到其自身的着火点(即可燃物燃烧所需要的最低温度) 燃烧必须要同时满足三个条件,才能发生燃烧的现象。

二.灭火的原理:①.移走可燃物可燃物 ②.隔绝氧气③.使温度降到着火点以下1.灭火原理实质就是破坏物质燃烧的条件,三者破坏其一即可灭火。

2.几种常见的灭火方法:(1) 移走可燃物可燃物:森林火灾开辟隔离带,管道煤气着火先关掉阀门,釜底抽薪等; (2)隔绝氧气:酒精灯用等冒盖灭,油锅着火用用锅盖盖灭,向着火的木柴上覆盖沙子,少量酒精燃烧用湿抹布盖灭等;(3)使温度降到着火点以下:用水等大量的冷却剂灭火,用嘴将灯吹熄,(4)用灭火器灭火:①泡沫灭火器:可用于扑灭木材、棉布等燃烧而引起的一般火灾,不能用于扑灭电器火灾;②干粉灭火器:除了用来扑灭一般火灾外,还用于扑灭电器、油、气等燃烧引起的火灾;③液态二氧化碳灭火器:用于扑灭图书档案、贵重设备、精密仪器的火灾。

3.二氧化碳与灭火(1)原理:二氧化碳不能燃烧也不能支持燃烧,且密度比空气大。

(2)灭火器主要是用二氧化碳灭火,二氧化碳不能扑灭所有的火灾:如镁带燃烧就不能用二氧化碳扑灭。

4火灾处置、自救 (1)火警电话:119(2)电器、管道煤气、天然气着火,首先要关闭电源或气阀。

完全燃烧与不完全燃烧爆炸教学目标:1.认识完全燃烧的重要性;认识使燃料完全燃烧的重要性。

2.知道爆炸发生的原因,了解防范爆炸的措施;3.通过实验,培养学生的操作能力、观察能力、分析问题与解决问题的能力。

增强学生对生活和自然现象的好奇心和探究欲,提高学习兴趣。

通过比较蜡烛在不同条件下的燃烧现象,得出完全燃烧与不完全燃烧的区别。

进行探究促进燃烧的方法以及认识到不完全燃烧的危害。

教学重点:1. 完全燃烧与不完全燃烧2、促进燃烧的方法。

教学难点:正确认识爆炸与人类的利和弊教学过程:一、复习回顾师上一节课我们学习了燃烧和灭火的知识,我们来复习回顾下,燃烧的一般条件是哪些?这三个条件是缺一不可的。

火,如果使用不当也会给人类带来巨大的损失和灾难。

那我们怎样灭火呢?生复习回顾二、新知识授入师可燃物与氧气接触才能燃烧,氧气充足或不充足,可燃物燃烧的现象会有什么不同呢?生活中大家有过这样的经历,篝火时,把柴火架起来烧,生煤炉时要用扇子扇,家里、学校等使用的炉子、锅炉要使用鼓风机鼓风,你知道其中的的道理吗?这些燃烧与氧气的浓度有什么关系吗?那今天这一节课我们来继续学习完全燃烧和不完全燃烧爆炸请带着这一问题完成下列实验(仔细观察火焰、黑焰情况)1、完成蜡烛的燃烧实验,并总结现象实验现象A、在空气中点燃蜡烛发出黄白色火焰,黑烟较少B、用一空烧杯罩在火焰的上方火焰渐小,黑烟增多C、将燃烧的蜡烛伸入盛有氧气的集气瓶中发出明亮的白光,无黑烟师提问:为什么蜡烛在不同条件下燃烧,现象会不一样呢?生分析:原来蜡烛在氧气瓶中燃烧是蜡烛与氧气充分接触的条件下发生的完全燃烧,而用空烧杯罩在火焰的上方,产生黑烟是由于蜡烛在氧气不充分的条件下发生的不完全燃烧。

师完全燃烧与不完全燃烧主要是由氧气的量不同,引起燃烧的程度不同完全燃烧时碳元素转化成气态二氧化碳,氢元素转化成液态水。

一般情况下燃料的不完全燃烧,碳元素和氢元素没有完全转化成二氧化碳和水,而是部分转化成CO等有毒气体和炭黑等小颗粒。

燃烧类型及其特点 The manuscript was revised on the evening of 2021第一章燃烧类型及其特点燃烧可从着火方式、持续燃烧形式、燃烧物形态、燃烧现象等不同角度做不同的分类。

掌握燃烧类型的有关常识,对于了解物质燃烧机理、火灾危险性的评定,有着重要的意义。

一、燃烧发生瞬间的特点分类按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,燃烧可分为着火和爆炸。

(一)着火可燃物在与空气共存的条件下,当达到某一温度时,与引火源接触即能引起燃烧,并在引火源离开后仍能持续燃烧,这种持续燃烧的现象叫着火。

着火就是燃烧的开始,并且以出现火焰为特征。

着火是日常生活中常见的燃烧现象。

可燃物的着火方式一般分为下列几类:1.点燃(或称强迫着火)点燃是指从外部能源,诸如电热线圈、电火花、炽热质点、点火火焰等得到能量,使混气的局部范围受到强烈的加热而着火。

这时就会在靠近引火源处引发火焰,然后依靠燃烧波传播到整个可燃混合物中,这种着火方式也习惯上称为引燃。

2. 自燃可燃物质在没有外部火花、火焰等引火源的作用下,因受热成自身发热并蓄热所产生的自然燃烧,称为自燃。

即物质在无外界引火掠条件下,由于其本身内部所发生的生物、物理或化学变化而产生热量并积蓄,使温度不断上升,自然燃烧起来的现象。

自燃点是指可燃物发生自燃的最低温度。

( 1 )化学自燃。

例如火柴受摩擦而着火等;炸药受撞击而爆炸;金属钠在空气中自燃;煤因堆积过高而自燃等。

这类着火现象通常不需要外界加热,而是在常温下依据自身的化学反应发生的,因此习惯上称为化学自燃。

(2) 热自燃。

如果将可燃物和氧化剂的混合物预先均匀地加热,随着温度的升高,当混合物加热到某一温度时便会自动着火(这时着火发生在混合物的整个容积中),这种着火方式习惯上称为热自燃。

(二)爆炸爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气在瞬间发生剧烈膨胀等现象。

燃烧类型燃烧现象按其发生瞬间的特点,可分为闪燃、着火、自燃、爆燃等类型,每一种类型的燃烧有各自的特点。

1.闪燃闪燃是液体可燃物的特征之一。

各种液体的表面都有一定量的蒸气存在,蒸气的浓度取决于该液体的温度。

可燃液体表面或容器内的蒸气与空气混合而形成混合可燃气体,遇火源即发生燃烧。

当火焰或炽热物体接近易燃和可燃液体时,其液面上的蒸气与空气的混合物会发生一闪即灭的燃烧,这种燃烧现象叫做闪燃。

闪燃是短暂的闪火,不是持续的燃烧,这是因为液体在该温度下蒸发速度不快,液体表面上聚积的蒸气一瞬间燃尽,而新的蒸气还未来得及补充,故闪燃一下就熄灭了。

尽管如此,闪燃仍是引起火灾事故的危险因素之一。

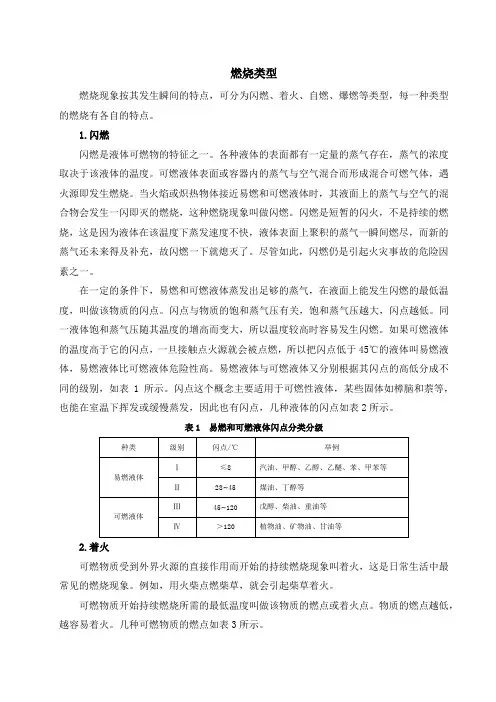

在一定的条件下,易燃和可燃液体蒸发出足够的蒸气,在液面上能发生闪燃的最低温度,叫做该物质的闪点。

闪点与物质的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越大,闪点越低。

同一液体饱和蒸气压随其温度的增高而变大,所以温度较高时容易发生闪燃。

如果可燃液体的温度高于它的闪点,一旦接触点火源就会被点燃,所以把闪点低于45℃的液体叫易燃液体,易燃液体比可燃液体危险性高。

易燃液体与可燃液体又分别根据其闪点的高低分成不同的级别,如表1所示。

闪点这个概念主要适用于可燃性液体,某些固体如樟脑和萘等,也能在室温下挥发或缓慢蒸发,因此也有闪点,几种液体的闪点如表2所示。

表1 易燃和可燃液体闪点分类分级2.着火可燃物质受到外界火源的直接作用而开始的持续燃烧现象叫着火,这是日常生活中最常见的燃烧现象。

例如,用火柴点燃柴草,就会引起柴草着火。

可燃物质开始持续燃烧所需的最低温度叫做该物质的燃点或着火点。

物质的燃点越低,越容易着火。

几种可燃物质的燃点如表3所示。

表2 几种液体的闪点表3 几种可燃物质体的燃点3.自燃可燃物质虽没有受到外界点火源的直接作用,但当受热达到一定温度,或由于物质内部的物理(辐射、吸附等),化学(分解、化合等)或生物(细菌、腐败作用等)反应过程所提供的热量聚积起来使其达到一定的温度,从而发生自行燃烧的现象叫自燃。

目录燃烧与爆炸理论及分析 (2)1。

引言 (2)2. 可燃物的种类及热特性 (2)2。

1 可燃物的种类 (2)2。

2可燃物的热特性 (3)3。

燃烧理论 (6)3。

1 燃烧的条件 (6)3.2 着火形式 (7)3。

3 着火理论 (7)3.4灭火分析 (14)4。

爆炸理论 (19)4。

1 爆炸种类及影响 (19)4.2 化学爆炸的条件 (23)14.3 防控技术 (24)5. 结论 (25)燃烧与爆炸理论及分析摘要:本文主要叙述了当前主要的燃烧及爆炸理论.首先介绍了燃烧条件、着火形式以及具体的燃烧理论,然后对四种燃烧理论分别进行了灭火分析。

然后阐述了爆炸的种类、爆炸条件过程及防控技术. 最后对本文的内容作了总结,并且通过分析提出自己的观点。

关键词:燃烧理论;爆炸理论;防控技术。

1. 引言火灾是一种特殊形式的燃烧现象。

爆炸(化学)是一种快速的燃烧,为了科学合理地预防控制火灾及爆炸(化学),应当对燃烧的基本理论有一定的了解.燃烧是可燃物与氧化剂之间发生的剧烈的化学反应,要使它们发生化学反应需要提供一定的外加能量,反应的结果则会放出大量的热能.燃烧前后的物质与能量变化可以要据物质与能量守恒定律确定.2。

可燃物的种类及热特性2.1 可燃物的种类可燃物是多种多样的。

按照形态,可分为气态、液态和固态可燃物,氢气(H)、一氧化碳22(CO)等为常见的可燃气体,汽油、酒精等为常见的可燃液体,煤、高分子聚合物等为常见的可燃固体.可燃物之所以能够燃烧是因为它包含有一定的可燃元素.主要是碳(C)、氢(H)、硫(S)、磷(P)等。

碳是大多数可燃物的主要可燃成分,它的多少基本上决定了可燃物发热量的大小。

碳的发热量为 3.35×107J/kg,氢的发热量为 1。

42×108J/kg,是碳的 4 倍多.了解可燃元素及由其构成的各类可燃化合物的燃烧特性可定量计算燃烧过程中的物质转换和能量转换。

有些元素发生燃烧后可以生成完全燃烧产物,也可生成不完全燃烧产物,不完全燃烧产物还可进一步燃烧生成完全燃烧产物。

第二章燃烧的过程和分类第一节不同状态物质的燃烧方式一、气体燃烧根据燃烧前可燃气体与空气(氧)混合状况不同,其燃烧方式分为两大类:(一)扩散燃烧是指可燃气体从喷口(管道或容器泄漏口)喷出,在喷口处与空气中的氧边扩散混合、边燃烧的现象,称为扩散燃烧(也称为稳定燃烧)。

(二)预混燃烧是指可燃气体与空气(氧)在燃烧前混合,并形成一定浓度的可燃混合气体,被火源点燃所引起的燃烧,称为预混燃烧。

这类燃烧往往是爆炸式的燃烧,也称为动力燃烧,即通常所说的气体爆炸。

二、液体燃烧易燃可燃液体在燃烧过程中,并不是液体本身在燃烧,而是液体受热时蒸发出来的气体(蒸气)被分解、氧化达到燃点而燃烧,称为蒸发燃烧。

三、固体燃烧固体燃烧一般可分为以下四种:(一)蒸发燃烧是指熔点较低的可燃固体,受热后熔融,然后像易可燃液体一样蒸发成蒸气而燃烧,称为蒸发燃烧。

(二)分解燃烧是指分子结构复杂的可燃固体,在受热后分解出其组成成份与加热温度相应的热分解产物,这些分解产物再氧化燃烧,称为分解燃烧。

(三)表面燃烧是指某些固体可燃物的蒸气压非常小或者难子发生热分解,不能发生蒸发燃烧或分角燃烧,当空气(氧气)包围物质的表层时,呈炽热状态发生无焰燃烧,称为表面燃烧。

(四)阴燃是指某些固体可燃物在空气(氧)不足,加热温度较低或可燃物含水分较多等条件下发生的只冒烟、无火焰的缓慢燃烧现象,称为阴燃。

第二节燃烧产物一、燃烧产物的概念即由燃烧或热解作用而产生的全部物质,称为燃烧产物。

也就是说,可燃物燃烧时生成的气体、固体和蒸气等物质均称为燃烧产物。

二、完全燃烧产物和不完全燃烧产物可燃物质在燃烧过程中,如果生成的产物不能再燃烧,为完全燃烧,其产物为完全燃烧产物。

可燃物质在燃烧过程中,如果生成的产物还能继续燃烧,则称为不完全燃烧,其产物为不完全燃烧产物。

三、不同物质的燃烧产物燃烧产物的数量、成分随物质的化学组成以及温度、空气、(氧)的供给等燃烧状况不同而有所不同。

一、名词解释1.着火感应期:混气由开始发生反应到燃烧出现的一段时间。

2.碘值:是指100克油脂与碘完全反应时需要碘的克数。

3.强迫着火:当一个冷的反应混合物被一个热源迅速地局部加热时,在热源附近就会引发火焰,并且这个火焰就会传播到附近的冷的混合物中去。

这种引发火焰传播的过程即定义为强迫着火或引燃。

4.电极熄火距离:不能引燃混气的电极间的最大距离称为电极熄火距离。

5.最小火花引燃能:能在给定的可燃混气中引起着火的最小火花能量。

6.灭火滞后:当体系着火后,要使其灭火,必须使其处于比着火更不利的条件下才能实现的现象。

7.链引发:借助于光照、加热等方法使反应物分子断裂产生自由基的过程。

8.生成热:在一个大气压和指定温度下,由稳定单质生成一摩尔某物质的恒压反应热。

9.爆轰:主要依靠冲击波(激波)的高压使未燃气受到近似绝热压缩的作用而升温着火,从而使燃烧波在未燃区中传播的现象。

10.火焰前沿:火焰在预混气中传播时,区分已燃区和未燃区的一层薄薄的化学反应发光区。

11.爆炸上限:遇火源发生爆炸的可燃混气中可燃气最大浓度。

12.消焰径:火焰不能在预混气中传播的管道的最大直径。

13.自燃:可燃物在没有外部火花、火焰等火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的自然燃烧二、填空题1、链反应理论认为灭火的关键是(使自由基的增长速度小于自由基的销毁速度)。

2、爆轰波碰到器壁时,压力会(增大)3、Φ<0时,链锁反应速度(趋于定值)4、爆轰区燃烧后气体的压力和密度(增大)。

5、湍流扩散火焰的高度随着燃料气流的速度增大而(不变)6、电火花引燃可燃混气时,活化能越大,最小引燃能(越大)7、系统环境温度越高,其着火感应期(越短),混气的反应活化能越高,着火感应期(越长)。

8、可燃物的着火方式一般分为(自燃)和(点(引)燃)两种。

9、热自燃理论认为着火是(放热)和(散热)相互作用的结果。

10、散热速度与温度的关系是(线形)关系,放热速度与温度的关系是(指数)关系。

燃烧与爆炸考点燃烧与化学爆炸的关系:一、共同点:都需具备可燃物、氧化剂和火源这三种基本因素。

二、区分:主要区分在于氧化反应速度不同。

三、联系:两者可随条件而转化。

同一物质在一种条件下可以燃烧,在另一种条件下可以爆炸。

例如,煤块只能缓慢地燃烧,假如将它磨成煤粉,再与空气混合后就可能爆炸,有些是先爆炸后着火,例如油罐、电石库或乙炔发生器爆炸之后,接着往往是一场大火;在某些状况下会是先火灾而后爆炸。

易燃易爆危急性物质的种类:1、爆炸品;2、压缩气体和液化气体;3、易燃液体;4、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品;5、氧化剂和有机过氧化物;6、毒害品和感染性物品;7、放射性物品;8、腐蚀品(酸、碱等);9、杂类。

1. 火灾的分类及其预防、限制、灭火措施?答:火灾的分类:依据物质燃烧的特征分:A类火灾:指固体物质火灾B类火灾:液体火灾和可熔化的固体物质火灾。

C类火灾:指气体火灾D类火灾:指金属火灾E类火灾:电器火灾预防措施:平安第一,预防为主。

把有起火危急性的物质以及具有点火能量的着火源,有效地、恰当地进行管理。

把重点首先放在发,火的预防上。

居安思危、应急预案,消防、训练培训,消防器材(含水源)、灭火措施等限制措施:1、防止可燃物的积累2、使建筑物、设备成为非燃烧或难燃烧体3、设置防火墙、防火门、防油堤、防液堤等4、留出空地:比如隔火通道、消防通道5、将危急物设施埋在地下:如汽油罐、液化气罐等灭火措施:(1)对气体火灾:一面马上关闭管道的阀门,一面对四周的可燃物喷射冷却水,使其冷却并使气体逸散开,防止火灾扩大,初期火焰小时,可用干粉灭火器(2)油品火灾:灭火可采纳喷撒干粉、喷射二氧化碳或泡沫灭火剂,用沙土填压等。

(3)固体可燃物火灾:最好采纳喷射大量水的方法进行灭火(4)电器(气)火灾:在通电状况下,要采纳干粉、二氧化碳或氯溴甲烷等灭火剂进行灭火;断电状况用水或泡沫灭火剂进行灭火(5)金属火灾:要采纳干燥的砂子和蛭石等进行灭火;在金属火焰上喷水,则有可能发生爆炸的危急(6)空气中含氧量过甚时导致的火灾:隔绝空气,切断氧气源(7)森林火灾:专业性强,另述;同建筑物火灾10.着火源的种类?举例说明。

工业炉爆炸事故分类及原因分析摘要作为一种重要的热工设备,工业炉被广泛应用在物料的焙烧、干燥、熔化、熔炼、加热和热处理等各种生产过程中。

近年来,随着燃烧技术的发展和大型工业炉的采用,有关工业炉的安全方面的问题也越来越引起广泛关注,分析工业炉爆炸事故现象及原因对有效预防事故的发生十分必要。

工业炉的爆炸事故按爆炸起因分为入炉燃料燃烧引起的爆炸事故、熔剂蒸汽爆炸事故、可燃性可控气氛爆炸事故、蒸汽爆炸事故以及粉煤爆炸事故,其中入炉燃料燃烧引起的爆炸事故是最多的。

关键词事故;爆炸;水蒸气1 燃烧爆炸向已处于危险状态的未燃物及因不完全燃烧产生的可燃性生成物上点火时,便会产生燃烧爆炸现象,燃烧爆炸一般发生在点火时、燃烧中、再点火时。

对燃气和燃油工业炉所发生的爆炸事故的分析结果表明,燃气工业炉在点火时引起的爆炸约占总数的2/3,其中有半数是由于停炉时燃气泄漏造成的,其余一半是由于操作人员为了省事在关闭主燃烧器的阀门时没有同时关闭主管的安全切断阀而引起的。

燃料爆炸事故中,气体燃料要占一大半以上。

特别需要指出的是,用不完善的点火烧嘴去点燃主烧嘴时,也容易引起爆炸。

燃烧过程中的爆炸约占爆炸事故的一半,其中一半是在烧嘴出现熄火时产生;其次是由于在空气不足的情况下燃烧产生的CO、H2等气体又和空气混合成为有爆炸危险的混合物,点火时引起的爆炸;其余的爆炸起因就是再次点火,其原因是再次点火前,没用新鲜的空气对炉内吹扫一段时间,将可能存在的可燃气体清除。

因此炉子非正常灭火后,应先关闭燃气阀门,用新鲜空气吹扫后再点火。

否则再点火时容易引起爆炸。

燃油或油气共用的工业炉在点火时引起的爆炸约占1/4。

其中大部分是因为几次点火未点着,而没有用空气吹扫,再点火时引起了爆炸。

也有许多运行中的燃气或油气共用的工业炉,由于没有火焰检测装置,火焰脱火后没有发现而引起爆炸。

燃气工业炉内燃烧引起的燃气爆炸事故,其原因和比例大致为:违反燃烧安全操作程序占60%;燃气压力过高或炉内负压过大,发生燃烧器脱火占15%~20%;燃气经不严密的切断装置漏入,使可燃混合物聚集在炉膛及烟道占10%~15%;由于不完全燃烧,在炉膛和烟道中发生爆炸占5%~10%。