高考历史之古代的经济政策的演变

- 格式:pdf

- 大小:179.65 KB

- 文档页数:7

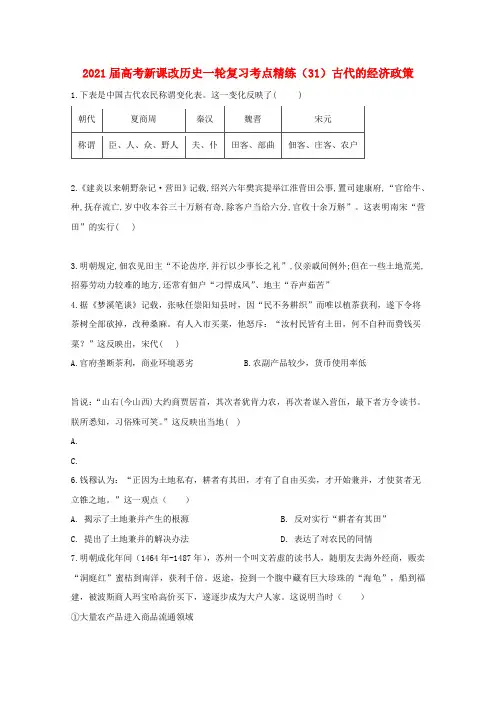

2021届高考新课改历史一轮复习考点精练(31)古代的经济政策1.下表是中国古代农民称谓变化表。

这一变化反映了( )2.《建炎以来朝野杂记·营田》记载,绍兴六年樊宾提举江淮营田公事,置司建康府,“官给牛、种,抚存流亡,岁中收本谷三十万斛有奇,除客户当给六分,官收十余万斛”。

这表明南宋“营田”的实行( )3.明朝规定,佃农见田主“不论齿序,并行以少事长之礼”,仅亲戚间例外;但在一些土地荒芜,招募劳动力较难的地方,还常有佃户“刁悍成风”、地主“吞声茹苦”4.据《梦溪笔谈》记载,张咏任崇阳知县时,因“民不务耕织”而唯以植茶获利,遂下令将茶树全部砍掉,改种桑麻。

有人入市买菜,他怒斥:“汝村民皆有土田,何不自种而费钱买菜?”这反映出,宋代( )A.官府垄断茶利,商业环境恶劣B.农副产品较少,货币使用率低旨说:“山右(今山西)大约商贾居首,其次者犹肯力农,再次者谋入营伍,最下者方令读书。

朕所悉知,习俗殊可笑。

”这反映出当地( )A.C.6.钱穆认为:“正因为土地私有,耕者有其田,才有了自由买卖,才开始兼并,才使贫者无立锥之地。

”这一观点()A. 揭示了土地兼并产生的根源B. 反对实行“耕者有其田”C. 提出了土地兼并的解决办法D. 表达了对农民的同情7.明朝成化年间(1464年-1487年),苏州一个叫文若虚的读书人,随朋友去海外经商,贩卖“洞庭红”蜜桔到南洋,获利千倍。

返途,捡到一个腹中藏有巨大珍珠的“海龟”,船到福建,被波斯商人玛宝哈高价买下,遂逐步成为大户人家。

这说明当时()①大量农产品进入商品流通领域②学而优则仕及贱商的观念有所改变③政府已经放弃闭关锁国的政策④海上丝绸之路仍然发挥着一定作用。

A. ①②B. ②③C. ②④D. ①④8.中国古代一方面政府实行重农抑商政策,另一方面商业仍然在蓬勃发展。

对上述悖论的解释合理的是( )A.重农是战国以后历朝的一贯政策,抑商并非贯穿始终B.“盐铁官营”等政策成为了商业发展的最大动因C.农业、手工业的发展与商品经济繁荣无关D.古代明清商业发展因其闭锁状态被西欧打破而卷入资本主义世界市场9.1672年,福建新任总督范承谟发现,迁海十余年后,大量迁民仍旧“无业可安,无生可求”,请求朝廷适当放开捕鱼等限制,以其课税“或接济兵饷,或借给迁民”。

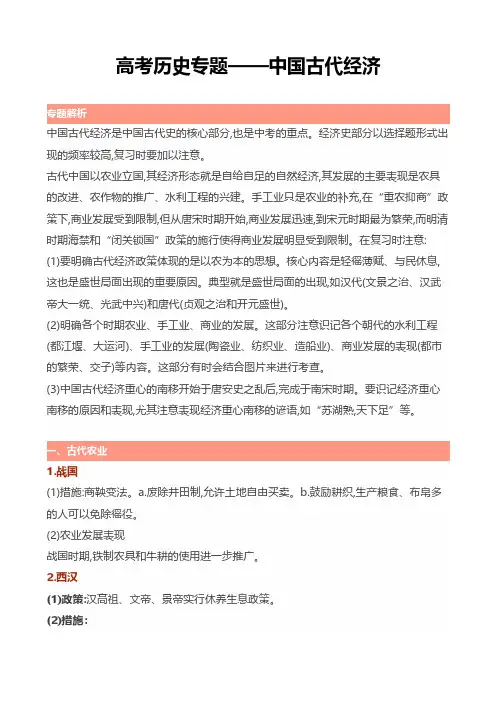

高考历史专题——中国古代经济中国古代经济是中国古代史的核心部分,也是中考的重点。

经济史部分以选择题形式出现的频率较高,复习时要加以注意。

古代中国以农业立国,其经济形态就是自给自足的自然经济,其发展的主要表现是农具的改进、农作物的推广、水利工程的兴建。

手工业只是农业的补充,在“重农抑商”政策下,商业发展受到限制,但从唐宋时期开始,商业发展迅速,到宋元时期最为繁荣,而明清时期海禁和“闭关锁国”政策的施行使得商业发展明显受到限制。

在复习时注意: (1)要明确古代经济政策体现的是以农为本的思想。

核心内容是轻徭薄赋、与民休息,这也是盛世局面出现的重要原因。

典型就是盛世局面的出现,如汉代(文景之治、汉武帝大一统、光武中兴)和唐代(贞观之治和开元盛世)。

(2)明确各个时期农业、手工业、商业的发展。

这部分注意识记各个朝代的水利工程(都江堰、大运河)、手工业的发展(陶瓷业、纺织业、造船业)、商业发展的表现(都市的繁荣、交子)等内容。

这部分有时会结合图片来进行考查。

(3)中国古代经济重心的南移开始于唐安史之乱后,完成于南宋时期。

要识记经济重心南移的原因和表现,尤其注意表现经济重心南移的谚语,如“苏湖熟,天下足”等。

1.战国(1)措施:商鞅变法。

a.废除井田制,允许土地自由买卖。

b.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可以免除徭役。

(2)农业发展表现战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广。

2.西汉(1)政策:汉高祖、文帝、景帝实行休养生息政策。

(2)措施:A.汉高祖:a.让士兵还乡务农,释放因战乱、饥荒而成为奴婢的人,使其成为平民。

b.鼓励人民致力农业生产。

c.采取“轻徭薄赋”的政策,减轻农民的赋税,减免徭役及兵役。

B.汉文帝、汉景帝:a.重视农业生产,提倡以农为本,关心农桑。

b.进一步减轻赋税徭役:田赋降到了三十税一。

(3)农业发展表现:西汉时,通过丝绸之路,核桃、葡萄、石榴、苜蓿等植物传入中原。

3.东汉时措施:光武帝多次下令释放奴婢,减轻农民的负担。

我国古代土地制度和经济政策演变一、背景介绍我国古代土地制度和经济政策演变是我国古代经济史的重要组成部分,也是我国历史上经济发展的重要方面。

土地制度和经济政策的演变不仅影响了农业生产、社会经济结构,还深刻影响了我国古代社会的政治、文化和民生。

本文将从土地制度和经济政策的演变角度,探讨我国古代经济发展的历史变迁,并分析其对我国古代社会的影响。

二、土地制度的演变1. 原始社会的土地制度在我国古代,原始社会的土地制度主要依赖于部落公有制,土地资源属于整个部落共有,土地的使用和分配由部落首领或长老来决定。

土地的使用权是集体所有的,个体并无所有权,主要依靠集体耕作和分配方式来维持部落内的土地利用和生产。

2. 封建社会的土地制度随着封建社会的出现,土地制度发生了重大的变革。

封建社会土地制度的主要特征是土地私有制的确立,土地所有权被个体或家族所拥有,土地的使用和分配逐渐进入了封建领主的手中。

此时土地成为生产资料的私有财产,对土地的使用权和支配权也逐渐被封建领主所控制。

3. 中世纪的土地制度在我国古代的中世纪时期,土地制度随着社会经济的发展出现了新的变化。

各地领主开始通过土地的流转、租赁和买卖来扩大自己的土地所有权,农民成为地主的佃户,土地的所有权和使用权逐渐分离,土地所有制开始呈现多样化和复杂化的趋势。

4. 与现代化近代以来,我国进行了一系列的和现代化建设。

从土地私有制到土地社会主义公有制的转变,到土地承包经营责任制的实行,再到现代化的城乡统筹发展,土地制度在我国古代经历了一系列重大变革,对我国古代经济政策的演变产生了深远的影响。

三、经济政策的演变1. 农业政策与经济发展我国古代的农业政策对经济发展产生了深远的影响。

古代我国政府在不同历史时期采取了不同的农业政策,如土地赋税制、均田制、科举制度等,这些政策的变迁在一定程度上影响了农业生产力的提高和农民的生活水平。

2. 贸易政策与海外贸易古代我国贸易政策的变迁也是我国古代经济政策演变的重要方面。

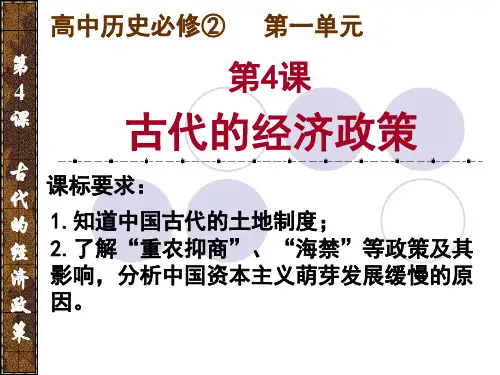

中国古代的经济政策【学习目标】掌握中国古代经济政策的内容。

【知识概述】中国古代经济政策的内容:一、重农抑商政策。

1、重农抑商政策实行的原因:(1)根本原因:封建自给自足自然经济发展的必然产物。

(2)直接目的:确保赋役征派和地租的征收。

(3)根本目的:巩固封建统治的需要。

2、含义:是我国古代最基本的经济政策,含义是指重视农业,以农为本,限制工商业的发展,即保证经济政策向有利于农业发展的方向倾斜。

3、表现:战国时期,秦商鞅变法首倡重农抑商;西汉时期,汉高祖对商人征收重税,汉武帝时,实行均输平准、盐铁官营、算缗、告缗等政策,全面控制工商业的发展;明清时期,对工商业征收重税等。

实质:维护封建经济基础,巩固地主阶级政权。

4、影响:积极性:封建社会初期,该政策促进了农业发展和社会经济增长,有助于社会稳定、巩固新兴地主阶级政权。

消极性:封建社会后期,该政策导致地主阶级土地兼并严重,阶级矛盾激烈;严重阻碍了商品经济的发展和资本主义萌芽的成长,违背了经济发展的客观规律,导致中国社会发展滞后。

二、海禁政策和闭关锁国政策1、海禁政策和闭关锁国政策的原因:(1)是封建自然经济的产物,它使封建统治者自我满足,味于世界大势,盲目排外。

(2)封建统治者维护封建统治的需要。

明初实行海禁主要是因为统治者担心流亡海上的敌对势力勾结倭寇,危及明朝的统治;清初实行海禁主要是为了对付东南沿海人民的抗清斗争,特别是要割断东南沿海人民同台湾郑氏政权的联系,后来实行闭关锁国政策的主要原因是担心沿海人民同外国人交往会危及自己的统治;也受统治者盲目自大观念的影响。

从根本上看,明清时期实行闭关锁国的根本目的是为了维护封建统治,其根本原因是由自然经济决定的。

2、含义:海禁政策是指禁止中国人与外国人在沿海的往来(强调对内);闭关锁国政策是指严格限制对外贸易(强调对外)。

3、表现:(1)明朝:实行海禁;对外贸易只能在官方主持下进行。

(2)清朝:海禁、迁界;闭关锁国,只留极少口岸对外通商,由政府特许的商行统一对外贸易。

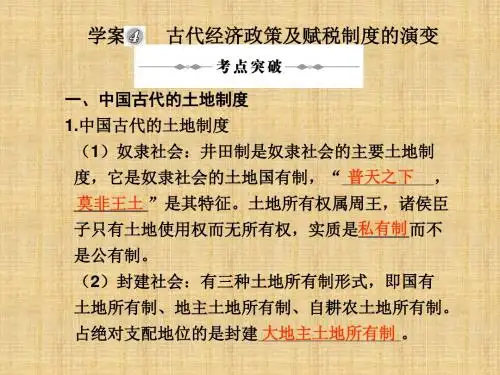

第4课古代的经济政策【课程标准】了解中国古代的土地制度;了解“重农抑商”“海禁”等政策及其影响。

一、土地制度(一)原始社会:土地公有制(氏族公社所有)(二)奴隶社会(商周时期):井田制1.发展过程:开始实行(商)——盛行(西周)——瓦解(春秋)——废除(战国)。

2.内容:(1)土地国有;国王层层分封;受封者世代享有,不得转让买卖。

(2)受封者要向国王缴纳贡赋。

(3)庶民和奴隶在贵族的封地上集体耕种受到剥削和奴役。

3.性质:以国有为名的贵族土地所有制。

4.瓦解原因:(1)春秋时期,铁农具和牛耕的使用,生产力的发展(根本原因);(2)春秋时期各国税制改革(直接原因)(齐:“相地而衰征”鲁:“初税亩”)5.表现:大量“公田”被抛荒;部分“私田”逐渐成为使用者的私有土地。

(三)封建社会:以封建土地私有制为主(多种形式的土地私有制)。

1.土地私有制(1)确立:战国时期商鞅变法(改帝王之制,除井田,民得买卖)(2)形式:君主私有土地、地主私有土地、自耕农私有土地(3)存在问题:土地兼并①产生的根本原因:封建土地私有制,土地自由买卖②影响:严重影响国家的赋税收入;引起社会动荡不安(地方豪强势力壮大,影响到中央集权的加强;也会导致阶级矛盾激化,引发农民起义);租佃关系日益普遍化。

③抑制土地兼并的措施:北魏至唐朝前期,实行均田制;明朝制定“鱼鳞图册”,按人丁和田亩数量征税。

】2.土地国有制(1)王田制(王莽时期)把全国的土地更名为“王田”,归国家所有,禁止自由买卖。

从形式上看与井田制相似,但本质上属于地主土地所有制。

目的在于托古改制,限制土地兼并,缓和阶级矛盾。

结果由于脱离社会实际,并招致豪强地主阶级的反对而失败(2)屯田制(曹魏时期)国家用强制手段要求士兵或农民垦种荒地、生产军粮或征收田租的土地制度。

屯田制对解决军粮供应、安置流民和恢复发展农业生产起了一定的积极作用。

曹魏、金朝、元朝、明初、清初都实行过屯田制度。

第四课古代中国的经济政策一、重农抑商政策(一)含义:中国历代王朝采用的基本经济政策,主张重视农业,限制和打击工商业的经济思想和政策。

以农为“本”,商业被称作为“末”业。

(二)演变商周时期:国家采取鼓励政策,支持商业发展。

后来社会上出现日益严重的商业与农业争夺劳动力,影响农业生产和危及政权统治等问题,出现重农抑商思想。

1、战国时期:商鞅变法首倡“重农抑商”政策:生产粮食和布帛多的,可免除本人劳役和赋税,以农业为“本业”,以商业为“末业”。

因弃本求末,或游手好闲而贫穷者,全家罚为官奴。

商鞅还招募无地农民到秦国开荒。

为鼓励小农经济,还规定凡一户有两个儿子,到成人年龄必须分家,独立谋生,否则要出双倍赋税。

这些政策有利于增殖人口、征发徭役和户口税,发展封建经济。

措施:重农抑商、奖励耕战作用:增强秦国的国力,维护和巩固了秦国的封建制度,为秦统一中国奠定基础。

2、西汉:汉武帝大规模推行“重农抑商”政策西汉初经过长期战乱,民生凋敝,而商人却囤积牟利。

实行休养生息,轻徭薄赋,发展农业生产,汉高祖“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”,并严禁商人购置土地;汉朝政府规定商人的地位低于一般的编户齐民,凡从事商业者需向政府登记,并缴纳市租,其专门的户籍称为市籍,商人应入市籍,一入市籍则不得为官。

措施:货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理、向工商业者加重征税作用:这些政策有效地避免了因商人非法牟利对恢复经济造成阻碍。

一定程度上抑制了富商大贾的势力,促进西汉国力的强盛。

3、中唐以来,重农抑商的政策有了某种松动。

唐太宗轻徭薄赋,发展生产,同时朝廷对海外贸易的鼓励,使商人地位得以提高,但是商人实际上没有取得自由民的平等地位。

4、宋代:商人遭歧视开始转变(重农抑商政策出现松动)宋朝手工业的发展促使商业繁荣,统治者改变了西汉以来的抑商政策,商人社会地位得到提高,富商地位显赫,官吏兼营商业者很多,促使了商业的繁荣。

唐代安史之乱后,吐蕃、契丹、女真、蒙古等少数民族相继崛起,隔断了宋朝与国外的陆路联系,东南海路成了宋朝对外贸易的唯一通道,海路贸易更加兴盛,促进造船工艺和航海技术的进步;宋代是我国经济重心南移的完成的时期。

第24讲古代的经济政策1.土地制度(1)商周的井田制①夏、商、西周时期,一切土地属于国家,是奴隶社会的土地国有制。

②受封者世代享用,但不得,并向国王交纳贡赋。

(2)春秋战国时期封建土地私有制的确立①井田制的瓦解:由于生产力的发展,出现大量,土地转让关系进一步发展。

②税制改革:公元前594年,鲁国首先规定:不论公田、私田,都要,实际上承认了土地私有的合法性。

③法律确认:秦国的商鞅变法,废除井田制,以法律形式确立了。

(3)土地兼并问题①出现原因:在封建土地私有制下,地主依靠政治经济特权,大量兼并农民的土地,造成了社会的两极分化。

②抑制兼并:北魏到唐朝前期,政府实行。

明朝政府按照人丁和田亩的多寡收取赋税。

【构图解史】中国古代封建社会的土地兼并问题2.重农抑商政策(1)原因:商周及之后出现了商业与农业争夺、影响农业生产甚至危及政权统治等问题。

(2)目的:封建统治者以此保护农业生产和小农经济,以确保赋役征派和地租征收,巩固封建统治。

(3)表现①战国:商鞅变法时首倡“”,提出农本商末。

②西汉:实行货币官铸、、官营贩运、物价管理,以及向工商业者加重征税等经济政策。

【教材补遗】“盐铁官营”政策“盐铁官营”政策是中国封建社会政府为打击富商大贾、增加财政收入而实行的对盐和铁的垄断经营政策。

始于春秋战国时期,汉武帝时加强,此后历朝历代都不同程度地加强了盐铁专卖制度。

③明清时期:明太祖强调“厚本抑末”;清雍正帝强调“”。

(4)影响:破坏了工商业的正当经营,以致影响到的发展。

【史论拓展】古代中国重农抑商政策的表现(1)统治者反复强调农业为本、工商业为末,形成轻视商人的主流价值取向。

(2)在土地问题上,采取抑制兼并的政策,防止农民大量破产,稳固农业生产基础。

(3)强化户籍管理,限制人口流动。

(4)多方面限制商人和商业活动,通过国家立法、征收重税、国家垄断经营等方式打击商人。

3.“海禁”与“闭关锁国”政策原因表现影响明朝“海禁”明太祖担心流亡海上的敌对势力勾结,危及统治人民不得擅自出海与外国,对外贸易只能在官方主持下进行(1)妨碍了海外市场的开拓,阻碍了的滋长清代“闭关锁国”对付东南沿海的抗清斗争厉行,禁止官民私自出海(2)使中国与世界隔绝,中国逐渐落后于世界潮流【易错提醒】“海禁”与“闭关锁国”的区别(1)“海禁”是指明清时期严厉禁止私人出海贸易,海外贸易必须在官方的主持下进行,即所谓“朝贡贸易”。

第4课古代的经济政策一、土地制度的演变1.概况(1)原始社会:土地属于氏族公社所有。

(2)夏、商、西周时期:井田制,土地国有。

(3)春秋时期:井田制遭到破坏。

公元前594年,鲁国进行税制改革,实际上承认了土地私有的合法性。

(4)战国时期:秦国的商鞅变法废除了井田制,以法律形式确立了封建土地私有制,这一制度在中国历史上延续了两千多年。

2.抑制土地兼并(1)原因:在封建土地私有制下,地主大量兼并农民土地,造成社会两极分化。

(2)措施:北魏到唐朝前期,政府实行均田制,限制土地买卖;明朝政府丈量全国土地,按人丁和田亩多寡收税。

二、“重农抑商”1.含义:国家鼓励男耕女织的农业生产,限制工商业的发展。

2.原因:社会上出现商业与农业争夺劳动力、影响农业生产甚至危及政权统治等问题。

3.目的:保护农业生产和小农经济,确保赋税征派和地租征收,巩固封建统治。

4.提出:战国时期,商鞅在秦国变法时首倡。

5.发展(1)西汉时期:汉武帝推行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理以及向工商业者加重征税等经济政策。

(2)明清时期:封建政府依然固守“重农抑商”政策,继续实行专卖制度,对民营商业加征商税。

三、“海禁”与“闭关锁国”1.明朝海禁(1)原因:明太祖担心流亡海外的敌对势力勾结倭寇,危及统治。

(2)表现:人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

2.清朝闭关锁国(1)原因:对付东南沿海的抗清斗争。

(2)表现:政府厉行海禁,禁止官民私自出海。

(3)危害:①妨碍了海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的滋长。

②使中国与世界隔绝,逐渐落后于世界潮流。

[轻巧识记]1.中国古代的土地兼并问题2.古代经济政策[易错提醒]“海禁”政策与“闭关锁国”政策“海禁”政策是指明清时期严厉禁止私人出海贸易,海外贸易必须在官方的主持下进行,主要是防内;“闭关锁国”政策是指明清时期严格限制外商来华贸易,如清朝规定一切对外贸易均在广州“十三行”进行,主要是防外。

高考历史之古代的经济政策的演变

一、土地制度的演变

原始社会:土地公有制(氏族公社所有)

奴隶社会(夏商西周):井田制——奴隶社会的土地国有制

封建社会(秦汉——明清):封建社会的土地私有制

封建社会自身无法解决的问题:土地兼并(根本原因:封建土地私有制)

二、重农抑商

1、首倡“重农抑商”政策的是:战国时期秦国商鞅变法。

2、目的:维护自然经济,确保赋役征派和地租征收,维护政治稳定,巩固封建统治。

3、积极作用:保护了农业生产和小农经济,促进农业经济发展;封建社会初期巩固新兴地主政权。

消极后果:强化自然经济,阻碍工商业发展,阻碍资本主义萌芽的发展。

三、“海禁”与闭关锁国

闭关锁国的含义:严格限制同外国的往来,而非完全禁绝。

清朝在广州设立十三行统一管理对外贸易

闭关锁国的影响:妨碍海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍资本主义萌芽的滋长;使中国与世隔绝,没能及时学习西方先进的科

学知识和生产技术以发展生产力,使中国逐渐落后于世界潮流.但在某种程度上保护了国家的安全。

一、土地制度的演变

1、原始社会:土地公有制(生产力水平低下的结果)

特点:土地属于氏族公社所有、集体耕作、平均分配劳动产品。

如何认识原始社会的土地制度?

原始社会,由于生产力水平的极端低下,农业尚处于刀耕火种和石器锄耕时期,人类过着原始共产主义的生活,土地属于氏族公社所有,公社成员集体耕种,平均分配劳动产品。

我国半坡氏族和河姆渡氏族公社遗址分别是这一时期黄河和长江流域的典型代表。

四五千年前,随着生产力的发展,我国一些地区相继进入了父系氏族公社,原始社会逐步被以家庭为单位的生产和生活所取代,私有制、贫富和贵贱分化、阶级和国家随之产生。

我国大汶口文化中晚期和传说中的炎帝、黄帝、

2、奴隶社会:土地国有制(商周井田制)

(1)井田制的基本特点:

①一切土地属于国王所有。

国王把直接控制之外的土地,分封给

诸侯,诸侯又将土地分赐给卿大夫。

受田者只有使用权,没有所有权,只能世代享用,不能转让与买卖,并要向国王承担义务。

②诸侯、卿大夫强迫奴隶和庶民集体耕种,并支配所有的劳动产品;③西周时期,耕地阡陌纵横,形同井字,称为井田(参看甲骨文的“田”字)。

如何理解井田制下土地所有制性质?

这种土地的国有不是一般意义上的土地公有制,它是国王代表整个奴隶主阶级占有全国所有土地,然后分配给大小奴隶主使用,占人口绝大多数的奴隶和庶民则完全被排除在外。

实质上是一种土地私有制。

(2)井田制的瓦解:

1)过程:铁器和牛耕的出现和推广(生产力发展)──私田的增加──井田制的日趋瓦解──鲁国等各诸侯国改革税制──封建土地所有制的剥削方式的形成。

2)瓦解的原因:

①根本原因是生产力的发展──铁犁牛耕的出现,大量的荒地得到开垦,私田大量增加,私田不向国君缴纳赋税。

②由于战争频繁,井田上的劳动力减少,井田制日益瓦解。

③以鲁国为代表的各诸侯国为增加收入,进行税制改革,无论公田、私田,一律按亩纳税,促使了土地由国有向私有的转化。

新的封建土地所有制形成了。

3)瓦解表现:

①春秋:前594年鲁国“初税亩”(内容、实质);

②战国:秦国的商鞅变法较为彻底等。

4)三大变化:①所有制关系:国有——→私有;②阶级关系:奴隶主——→地主,奴隶——→佃农;③分配方式:交纳贡赋——→交纳地租。

3、封建社会:封建土地所有制

(1)封建土地所有制的形成:在春秋时期生产关系变革的基础上,战国时期,在新兴的封建地主阶级的推动下,各诸侯国先后进行了变法活动,封建制度最终在各国确立。

其中秦国的商鞅变法较为彻底,规定“为田开阡陌封疆”,废除井田制,以法律形式确立封建土地所有制。

(2)封建土地所有制特点:①大大小小的封建地主占有全国大部分土地,并利用政治经济特权,大量兼并农民土地。

②广大农民只有很少土地,或完全没有土地,受到封建国家和地主的残酷剥削和压迫。

③封建政府和皇帝还直接掌握一部分土地。

(3)主要形式:

①地主土地所有制(主体或基础):春秋战国到建国初

地主经营,来源广泛,土地兼并是最主要的来源和扩大途径。

②农民土地所有制(重要补充):自耕农土地私有制,自耕农经营,规模小,男耕女织,自给自足。

③君主土地私有制:由宫廷有关部门掌管,收入归君主私人开支。

④土地国有制:屯田制和均田制,这是封建国家在不同时期管理和使用政府控制的土地的形式。

曹操为解决军粮供应的困难和安置流民推行屯田制。

屯田分民屯和军屯两种,屯田区的土地所有权属于封建国家。

屯田制是曹魏政权以军事强制形式将农民束缚在土地上进行地租剥削的一种土地制度。

屯田农民按军事编制固定在土地上,按土地的实际收获量向官府分成交纳田租。

军屯以军营为单位进行生产。

屯田制的推行对安置流民和恢复发展农业生产起了一定的积极作用。

除曹魏外,许多封建王朝也进行了不同形式的屯田。

均田制开始实行于北魏时期,隋唐时期进一步发展。

政府除了将百姓原有的田地算作政府的“授田”外,还将荒地和部分官田授给无地或少地的农民。

百姓每年向国家缴纳一定数量的租税,还要服徭役和兵役,隋唐时,规定可以纳绢代役。

均田制的实行在一定程度上使

农民拥有少量土地,调动了农民生产积极性;纳绢代役保证了农民的劳动时间;使荒地得到开垦,促进了经济的恢复和发展。

随着土地兼并的日益严重和土地买卖的频繁,加之安史之乱,均田制逐渐瓦解。

之后,封建土地私有制进一步发展。

(4)问题:土地兼并

①兼并的原因:A.根源:封建土地所有制的发展、土地买卖制度的存在(土地的买卖就成为了土地兼并的主要方式);B.封建经济的发展等。

②措施:北魏至明朝

③结果:不能真正阻止

(5)变化规律:土地趋向私有化

(6)两个特点:土地私人所有;土地可以买卖或转让

中国古代土地制度是怎样演变的?

原始社会,由于生产力水平的极端低下,人类过着原始共产主义的生活,土地属于氏族公社所有,公社成员集体耕种,平均分配。

随着生产力的发展,原始社会解体。

奴隶社会实行土地的国有制──井田制,国王代表整个奴隶主阶级占有全国所有土地,然后分配给大小奴隶主使用。

春秋时期,随着铁犁牛耕的出现。

在井田之外出现大量私田。

由于战争频繁,井田上的劳动力减少,井田制日益瓦解。

以鲁国为代表的各诸侯国为增加收入,进行税制改革,无论公田、私田,一律按亩纳税,促使了土地由国有向私有的转化。

新的封建土地所有制形成了。

战国时期,以商鞅变法为代表的各诸侯国通过变法活动,以法律形式确立封建土地所有制。

唐后期起,封建地主土地私有制进一步发展。

明朝中后期起,土地高度集中,农民纷纷丧失土地,封建土地所有制已成为农业发展的桎梏。