八年级地理上册 第四节 中国的民族

- 格式:ppt

- 大小:1011.50 KB

- 文档页数:67

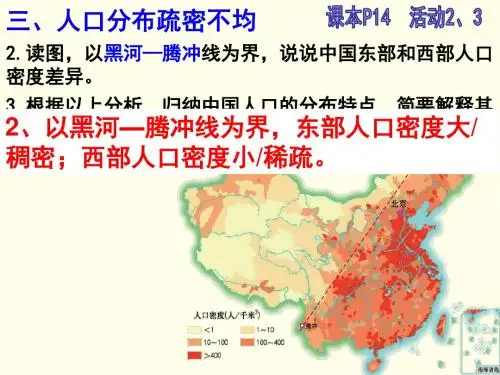

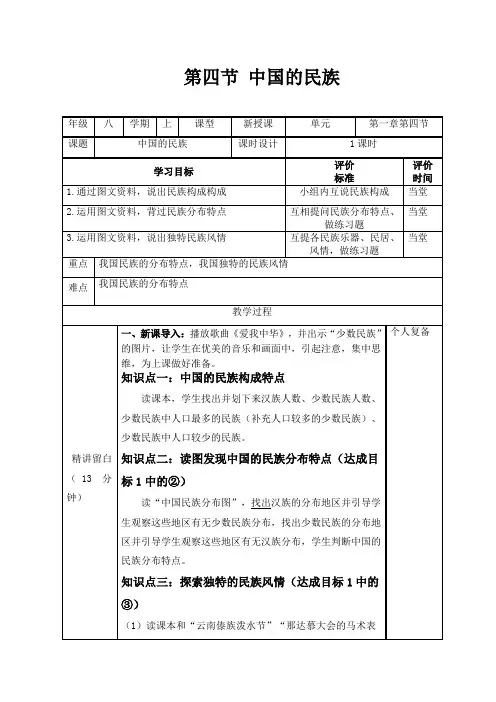

“中国的民族”教学设计一、对课程标准的理解1、2011版课程标准要求:运用民族分布图,说出我国少数民族的分布特征。

2、对“标准”的理解:课标要求学生“运用民族分布图,说出我国少数民族的分布特征。

”我国是一个有56个民族的多民族大家庭,不可能让学生在图上落实每一个民族的分布情况,主要查找汉族,和那些人口在100万以上的民族的分布,明确少数民族主要分布于“西北、西南、东北”地区,汉族主要在东部、中部地区。

我国的民族分布呈现“大散居,小聚居,交错杂居”的特点。

二、对教材的理解《中国的民族》位于湘教版八年级地理上册第一章的最后一节(第四节)。

本节内容是在学生学习了我国的疆域与行政区划,认识了我国的人口增长、人口分布与人口政策之后安排的。

《中国的疆域》使学生认识了我国的地理位置,我国的陆上与隔海相望的邻国,我国辽阔的领土、领海。

《中国的行政区划》使学生了解了我国的三级行政区划,熟悉了我国的34个省级行政区的名称、轮廓、分布、简称、省级行政中心的名称与分布。

为学生后来所有中国地理的学习打下地图基础。

我国不仅是一个领土大国,也是人口大国,更是民族成分复杂的国家。

各民族的语言,文化,经济水平,宗教信仰、风土人情均有很大差异。

国家的稳定团结,繁荣发展,离不开各族人民的拳拳爱国心与努力奋斗。

本节教材共分为三部分。

第一部分“56个民族”介绍了我国是一个团结统一的多民族大家庭。

汉族人数最多,其余55个民族因人数少被称为少数民族。

少数民族中人数最多的是壮族,最少的是珞巴族。

各民族一律平等。

配了一组少数民族的图片要求连线。

第二部分“中国的民族分布”,通过一幅民族分布图,设计了读图填表活动,重点培养学生在地图上获取地理信息的能力,归纳总结的能力。

体现学生学习的自主性。

学生通过独立思考,总结出我国的民族分布特点。

第三部分“独特的民族风情”,详细介绍了蒙古族的那达慕大会,傣族的泼水节,中华民族的赛龙舟三个传统节日。

本节教材的开放性较大,课本上关于民族的图片,节日只是一些例证,教师可以选加其他内容,我在这节课中增加了民歌欣赏。

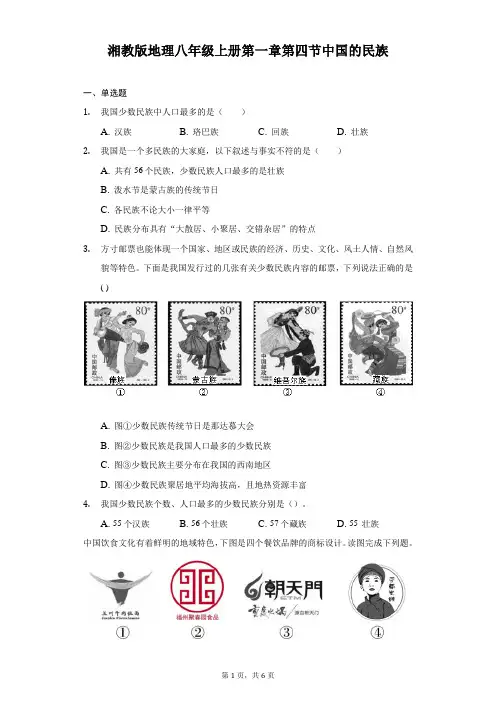

湘教版地理八年级上册第一章第四节中国的民族一、单选题1.我国少数民族中人口最多的是()A. 汉族B. 珞巴族C. 回族D. 壮族2.我国是一个多民族的大家庭,以下叙述与事实不符的是()A. 共有56个民族,少数民族人口最多的是壮族B. 泼水节是蒙古族的传统节日C. 各民族不论大小一律平等D. 民族分布具有“大散居、小聚居、交错杂居”的特点3.方寸邮票也能体现一个国家、地区或民族的经济、历史、文化、风土人情、自然风貌等特色。

下面是我国发行过的几张有关少数民族内容的邮票,下列说法正确的是( )A. 图①少数民族传统节日是那达慕大会B. 图②少数民族是我国人口最多的少数民族C. 图③少数民族主要分布在我国的西南地区D. 图④少数民族聚居地平均海拔高,且地热资源丰富4.我国少数民族个数、人口最多的少数民族分别是()。

A. 55个汉族B. 56个壮族C. 57个藏族D. 55 壮族中国饮食文化有着鲜明的地域特色,下图是四个餐饮品牌的商标设计。

读图完成下列题。

5.图中餐饮品牌各具特色,其所属省区搭配正确的是()A. ①——甘B. ②——琼C. ③——川D. ④——贵6.图中④是蒙自云南过桥米线商标。

米线又称“米粉”,一百多年前,汉族居民将这种小吃带到哈尼族、彝族聚居的蒙自地区,逐渐加工演化成独特的地方美食。

这反映出我国()A. 北方地区以稻米为主食的历史源远流长B. 地方美食也是自然旅游资源的组成部分C. 少数民族和汉族交错杂居中的文化融合D. 保护古老技艺以便获取最大的经济效益7.关于民族地区分布,正确的是A. 各民族地区分布具有“小杂居、大聚居”的特点B. 汉族分布遍及全国C. 少数民族主要分布在东北、东南和西北。

D. 民族区域自治地区是单一少数民族集中分布地区,没有汉族人口居住8.关于我国民族的说法,不正确的是()A. 各民族不论大小,一律平等B. 壮族是我国人口最多的少数民族C. 少数民族主要分布在东部和中部地区D. 民族分布“大散居、小聚居、交错杂居”9.下列民族中信仰伊斯兰教的是()A. 藏族、回族B. 维吾尔族、回族C. 哈萨克族、壮族D. 蒙古族、满族10.到西藏自治区旅游,可能会赶上当地少数民族的传统节日是()A. 泼水节B. 那达慕节C. 丰收节D. 雪顿节11.我国不同民族有不同的民族风情,观察图中几组少数民族的活动,回答问题。

湘教版地理八年级上册《第四节中国的民族》教学设计2一. 教材分析湘教版地理八年级上册《第四节中国的民族》一节,主要介绍了中国民族的分布、特点及其影响。

教材通过生动的图片、地图和文字,使学生了解中国各民族的分布特点、传统文化、风俗习惯等,培养学生对民族团结的认识和热爱祖国的情感。

本节内容较为复杂,需要学生掌握的知识点较多,如民族分布、少数民族特点、民族政策等。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的地理知识,对我国的基本国情有一定的了解。

但针对民族这一主题,可能还存在一些认知上的误区。

因此,在教学过程中,教师需要针对学生的实际情况进行引导,让学生正确认识和理解我国的民族政策及民族关系。

此外,学生可能对少数民族的风俗习惯、传统文化等方面较为感兴趣,教师可以以此为切入点,激发学生的学习兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解中国民族的分布特点、少数民族的特点及民族政策,培养学生对民族团结的认识。

2.过程与方法:通过地图、图片和文字等资料,培养学生获取和解读信息的能力,提高学生地理观察和分析问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、维护民族团结的情感,增强学生的国家认同感。

四. 教学重难点1.教学重点:中国民族的分布特点、少数民族的特点及民族政策。

2.教学难点:民族分布示意图的阅读和分析,少数民族的风俗习惯、传统文化的理解。

五. 教学方法1.情境教学法:通过地图、图片和文字等资料,创设情境,使学生在真实的情境中感受和理解民族知识。

2.案例分析法:选取典型的民族案例,让学生分析讨论,培养学生的分析问题和解决问题的能力。

3.互动式教学法:教师与学生、学生与学生之间的互动,提高学生的参与度和积极性。

4.小组合作学习:分组进行讨论和探究,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

六. 教学准备1.准备民族分布示意图、少数民族的风俗习惯和传统文化的图片、视频等资料。

2.准备相关的学习任务单、讨论题等。

3.准备多媒体教学设备,如投影仪、电脑等。

湘教版地理八年级上册《第四节中国的民族》说课稿3一. 教材分析湘教版地理八年级上册《第四节中国的民族》这一节主要介绍了我国民族的分布特点、民族政策和民族区域自治等内容。

通过本节的学习,使学生了解我国的民族状况,认识到我国是一个团结统一的多民族国家,增强民族团结的意识。

教材通过生动的地图、图片和文字,展现了我国民族的多样性和独特性,让学生在掌握知识的同时,培养对民族文化的尊重和热爱。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对我国的基本国情有了初步的了解。

但是,对于民族地区的分布、民族政策和民族区域自治等内容,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要结合学生的实际,循序渐进地引导他们掌握相关知识。

此外,学生对于民族文化的了解和尊重还有待提高,因此在教学过程中,要注重激发学生的学习兴趣,培养他们的文化意识。

三. 说教学目标1.知识与技能:掌握我国民族的分布特点,了解民族政策和民族区域自治制度。

2.过程与方法:通过地图、图片和文字等资料,学会分析归纳我国民族的分布特点。

3.情感态度价值观:培养学生的民族团结意识,尊重和热爱民族文化。

四. 说教学重难点1.教学重点:我国民族的分布特点、民族政策和民族区域自治制度。

2.教学难点:民族地区的分布、民族政策的理解和民族区域自治制度的内涵。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法和小组合作法等,引导学生主动探究、积极思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、地图、图片和文字等资料,生动形象地展示教学内容。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示我国各民族的风俗习惯图片,引导学生关注我国的民族文化,激发学生的学习兴趣。

2.讲授新课:(1)介绍我国民族的分布特点,让学生了解大散居、小聚居和交错杂居的特点。

(2)讲解民族政策,使学生认识到我国实行的民族政策是民族区域自治制度。

(3)通过案例分析,让学生了解民族区域自治制度的具体内容和实践意义。

湘教版地理八年级上册 1.4《中国的民族》教学设计一. 教材分析湘教版地理八年级上册1.4《中国的民族》一课,主要介绍我国的民族分布、民族政策及各民族的风俗习惯。

本节课内容丰富,旨在让学生了解我国的民族多样性,增强民族团结意识。

教材通过文字、图片、地图等多种形式,生动展示了我国各民族的特色,为教学提供了丰富的资源。

二. 学情分析八年级的学生已具备一定的基础知识,对我国的基本国情有一定的了解。

但在民族知识方面,部分学生可能还存在一定的盲区。

因此,在教学过程中,教师需要针对学生的实际情况,采取有针对性的教学方法,激发学生的学习兴趣,提高他们的地理素养。

三. 教学目标1.知识与技能:了解我国的民族分布特点,掌握我国的民族政策及各民族的风俗习惯。

2.过程与方法:通过地图、图片等资源,培养学生获取和解读地理信息的能力。

3.情感态度与价值观:增强民族团结意识,培养学生尊重和欣赏各民族文化的态度。

四. 教学重难点1.教学重点:我国的民族分布特点、民族政策及各民族的风俗习惯。

2.教学难点:理解民族团结的重要性,培养学生尊重和欣赏各民族文化的态度。

五. 教学方法1.情境教学法:通过地图、图片、视频等资源,创设生动的学习情境,激发学生的学习兴趣。

2.互动教学法:采用小组讨论、学生展示等形式,引导学生主动参与课堂,提高学生的地理素养。

3.案例分析法:选取具有代表性的民族案例,让学生深入了解各民族的风俗习惯,增强民族团结意识。

六. 教学准备1.教材:湘教版地理八年级上册。

2.课件:制作多媒体课件,包括地图、图片、视频等资源。

3.学习素材:收集相关的民族案例、风俗习惯资料。

4.教学设备:投影仪、计算机、音响等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示我国的民族分布地图,引导学生关注我国的民族多样性。

提问:“你们知道我国有多少个民族吗?这些民族分布有什么特点?”2.呈现(10分钟)呈现教材中的民族政策内容,引导学生了解我国的民族政策。

第四节中国的民族1.经过教材P16 活动和教材文字的阅读,让学生知道我国是一个由56 个民族构成的多民族国家,并认识当前汉族和少量民族人口所占的比率,以及我国人口最多和最少的少量民族。

知识与技术2.阅读教材P17 图 1- 14“中公民族散布”,剖析归纳出我公民族散布的特色和主要少量民族散布的地域。

教课目的过程与方法感情态度与价值观要点难点3.经过教材 P18~19 活动和教材文字的阅读,认识我国主要少量民族的民族风情。

1.学会阅读“中公民族散布图”,能说出我公民族散布的特色及主要少量民族的散布地域。

2.经过采集资料和检查,谈谈我国主要少量民族的民族风情和民族习惯。

1.使学生认识到我国是一个一致的多民族国家,各民族为祖国的一致和发展都做出了巨大的贡献。

2.提高对我公民族政策的认识,建立各民族一律同等、相互尊敬、团结友善,共同保护祖国一致的看法。

1.让学生经过读“中公民族散布图”,总结出我公民族散布的特色和少量民族散布的特色。

2.认识我国的民族政策。

让学生经过读“中公民族散布图”,总结出我公民族散布的特色和少量民族散布的特色。

建议教课中采纳自主学习、角色饰演、小组研究和展现、教师点拨等多教课建议种形式,创建宽松和睦的讲堂教课气氛,调换学生学习的踊跃性,培育学生自主学习、合作学习和研究学习的能力。

课题中国的民族知识点教课过程设计企图一、导入新课教师播放歌曲《珠穆朗玛》“你高耸在人心中中,你矗立在蓝天下,你用爱的阳光抚养格国桑花。

你把美的月光洒满喜马拉雅,我多想利用多媒体展现有关民族文化形的弹起奇特的弦子,向你倾吐着不老的情话,式,能够调换学生的学习兴趣,民我爱你珠穆朗玛。

心中的珠穆朗玛我多有益于讲堂教课的顺利进行。

族想挑起热忱的锅庄,为你献一条洁白的哈达,献给你,珠穆朗玛,圣洁的珠穆朗玛”。

多媒体展现以下图片。

(续表 )课题中国的民族知识点教课过程设计企图同学们依据歌词内容及图片和自己的生活经验判断这是什么民族?学生:藏族。

湘教版地理八年级上册《第四节中国的民族》教学设计1一. 教材分析湘教版地理八年级上册《第四节中国的民族》这一节内容,主要介绍了我国民族的分布特点、民族政策、各民族的风俗习惯等。

教材通过大量的图片和实例,使学生能够更加直观地了解我国民族的多样性,增强学生的民族自豪感,培养学生尊重和保护民族文化的意识。

二. 学情分析学生在进入八年级之前,已经对我国的基本国情有了初步的了解,对一些民族有一定的认识。

但他们对民族分布的特点、民族政策以及各民族的风俗习惯等方面的了解还不够深入。

因此,在教学过程中,教师需要结合学生的实际情况,逐步引导学生深入理解教材内容。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解我国民族的分布特点,掌握我国的民族政策,了解各民族的风俗习惯。

2.过程与方法:通过查阅资料、讨论交流等方式,培养学生获取和处理信息的能力、动手实践能力以及团队协作能力。

3.情感态度与价值观:培养学生尊重和保护民族文化的意识,增强学生的民族自豪感。

四. 教学重难点1.教学重点:我国民族的分布特点、民族政策、各民族的风俗习惯。

2.教学难点:理解我国民族的分布特点,以及各民族的风俗习惯背后的文化内涵。

五. 教学方法1.情境教学法:通过展示图片、播放视频等,创设情境,引导学生直观地感受我国民族的多样性。

2.案例教学法:以具体民族为例,详细介绍其风俗习惯,使学生能够更好地理解和掌握相关知识。

3.讨论教学法:学生分组讨论,引导学生主动参与课堂,提高学生的课堂参与度。

4.启发式教学法:教师通过提问、引导学生思考,激发学生的学习兴趣,提高学生的思维能力。

六. 教学准备1.教学素材:准备与本节课相关的图片、视频、案例等素材。

2.教学设备:投影仪、电脑、黑板等。

3.学生活动材料:分组讨论所需资料、笔记纸等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片和视频,展示我国民族的多样性,引导学生直观地感受民族文化的魅力,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师通过讲解,呈现我国民族的分布特点、民族政策以及各民族的风俗习惯。