八年级语文上册第14课我的母亲学案1无答案新版苏教版

- 格式:doc

- 大小:75.00 KB

- 文档页数:3

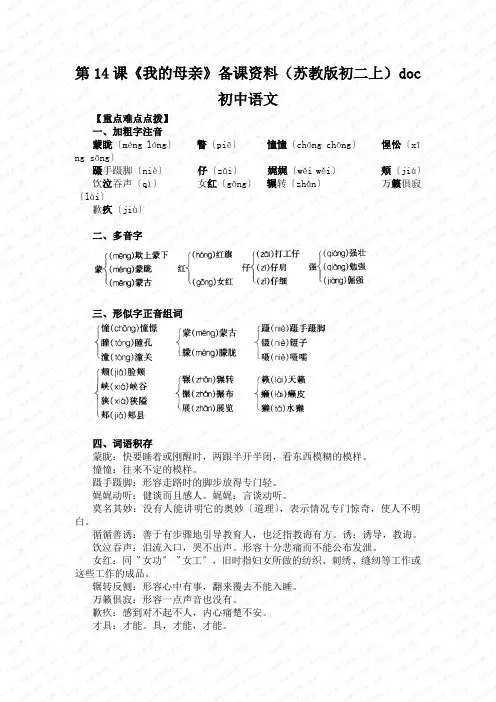

第14课《我的母亲》备课资料(苏教版初二上)doc初中语文【重点难点点拨】一、加粗字注音蒙眬〔méng lóng〕瞥〔piē〕憧憧〔chōng chōng〕惺忪〔xīng sōng〕蹑手蹑脚〔niè〕仔〔zǎi〕娓娓〔wěi wěi〕颊〔jiá〕饮泣吞声〔qì〕女红〔gōng〕辗转〔zhǎn〕万籁俱寂〔lài〕歉疚〔jiù〕二、多音字三、形似字正音组词四、词语积存蒙眬:快要睡着或刚醒时,两跟半开半闭,看东西模糊的模样。

憧憧:往来不定的模样。

蹑手蹑脚:形容走路时的脚步放得专门轻。

娓娓动听:健谈而且感人。

娓娓:言谈动听。

莫名其妙:没有人能讲明它的奥妙〔道理〕,表示情况专门惊奇,使人不明白。

循循善诱:善于有步骤地引导教育人,也泛指教诲有方。

诱:诱导,教诲。

饮泣吞声:泪流入口,哭不出声。

形容十分悲痛而不能公布发泄。

女红:同〝女功〞〝女工〞,旧时指妇女所做的纺织、刺绣、缝纫等工作或这些工作的成品。

辗转反侧:形容心中有事,翻来覆去不能入睡。

万籁俱寂:形容一点声音也没有。

歉疚:感到对不起不人,内心痛楚不安。

才具:才能。

具,才能,才能。

五、相关文学常识1.作者简介邹韬奋〔1895~1944〕,新闻记者、政治家和出版家。

名恩润,祖籍江西余江,生于福建永安。

1921年毕业于上海圣约翰大学。

自1926年起在上海主编«生活»周刊,毕生从事新闻出版工作。

1931年〝九·一八〞事变后,反对国民党政府的不抗击政策。

1932年创办生活书店。

1933年初参加中国民权保证大同盟。

同年7月被迫流亡海外,周游欧美,并去苏联参观。

1935年8月回国,参加抗日救国运动。

先后在上海、香港主编«大众生活»周刊、«生活日报»«生活星期刊»并担任上海文化界救国会和全国各界救亡联合会的领导工作。

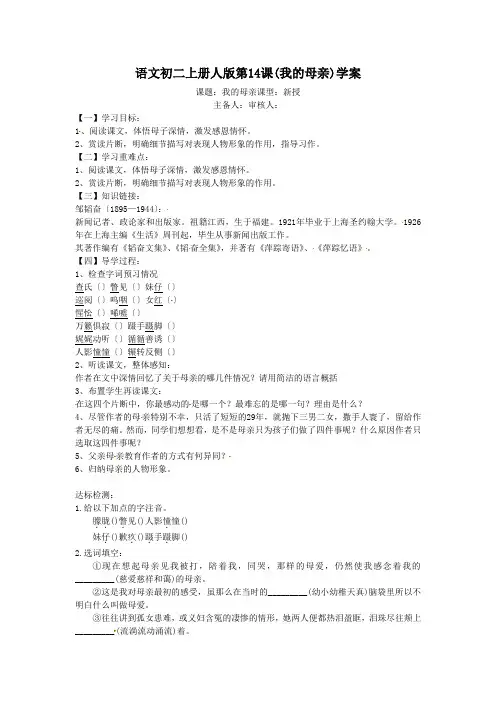

语文初二上册人版第14课(我的母亲)学案课题:我的母亲课型:新授主备人:审核人:【一】学习目标:1、阅读课文,体悟母子深情,激发感恩情怀。

2、赏读片断,明确细节描写对表现人物形象的作用,指导习作。

【二】学习重难点:1、阅读课文,体悟母子深情,激发感恩情怀。

2、赏读片断,明确细节描写对表现人物形象的作用。

【三】知识链接:邹韬奋〔1895—1944〕:新闻记者、政论家和出版家。

祖籍江西,生于福建。

1921年毕业于上海圣约翰大学。

1926年在上海主编《生活》周刊起,毕生从事新闻出版工作。

其著作编有《韬奋文集》、《韬奋全集》,并著有《萍踪寄语》、《萍踪忆语》。

【四】导学过程:1、检查字词预习情况查氏〔〕瞥见〔〕妹仔〔〕巡阅〔〕呜咽〔〕女红〔〕惺忪〔〕唏嘘〔〕万籁俱寂〔〕蹑手蹑脚〔〕娓娓动听〔〕循循善诱〔〕人影憧憧〔〕辗转反侧〔〕2、听读课文,整体感知:作者在文中深情回忆了关于母亲的哪几件情况?请用简洁的语言概括3、布置学生再读课文:在这四个片断中,你最感动的是哪一个?最难忘的是哪一句?理由是什么?4、尽管作者的母亲特别不幸,只活了短短的29年,就抛下三男二女,撒手人寰了,留给作者无尽的痛。

然而,同学们想想看,是不是母亲只为孩子们做了四件事呢?什么原因作者只选取这四件事呢?5、父亲母亲教育作者的方式有何异同?6、归纳母亲的人物形象。

达标检测:1.给以下加点的字注音。

朦胧..()瞥.见()人影憧.憧()妹仔.()歉疚.()蹑.手蹑.脚()2.选词填空:①现在想起母亲见我被打,陪着我,同哭,那样的母爱,仍然使我感念着我的_________(慈爱慈祥和蔼)的母亲。

②这是我对母亲最初的感受,虽那么在当时的_________(幼小幼稚天真)脑袋里所以不明白什么叫做母爱。

③往往讲到孤女患难,或义妇含冤的凄惨的情形,她两人便都热泪盈眶,泪珠尽往颊上_________(流淌流动涌流)着。

3.以下句子中有语病的一项为哪一项()A.没有谁不承认地球是绕着太阳转的。

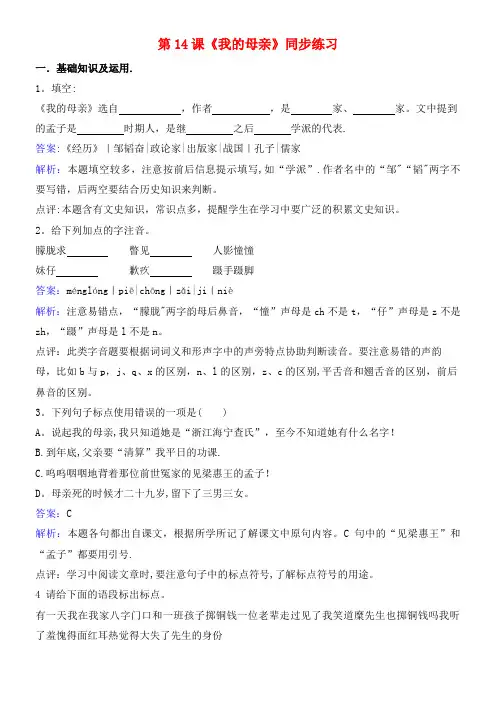

第14课《我的母亲》同步练习一.基础知识及运用.1。

填空:《我的母亲》选自,作者,是家、家。

文中提到的孟子是时期人,是继之后学派的代表.答案:《经历》|邹韬奋|政论家|出版家|战国|孔子|儒家解析:本题填空较多,注意按前后信息提示填写,如“学派”.作者名中的“邹"“韬"两字不要写错,后两空要结合历史知识来判断。

点评:本题含有文史知识,常识点多,提醒学生在学习中要广泛的积累文史知识。

2。

给下列加点的字注音。

朦胧求瞥见人影憧憧妹仔歉疚蹑手蹑脚答案:ménglóng|piē|chōng|zǎi|ji|niè解析:注意易错点,“朦胧"两字韵母后鼻音,“憧”声母是ch不是t,“仔”声母是z不是zh,“蹑”声母是l不是n。

点评:此类字音题要根据词词义和形声字中的声旁特点协助判断读音。

要注意易错的声韵母,比如b与p,j、q、x的区别,n、l的区别,z、c的区别,平舌音和翘舌音的区别,前后鼻音的区别。

3。

下列句子标点使用错误的一项是( )A。

说起我的母亲,我只知道她是“浙江海宁查氏”,至今不知道她有什么名字!B.到年底,父亲要“清算”我平日的功课.C.呜呜咽咽地背着那位前世冤家的见梁惠王的孟子!D。

母亲死的时候才二十九岁,留下了三男三女。

答案:C解析:本题各句都出自课文,根据所学所记了解课文中原句内容。

C句中的“见梁惠王”和“孟子”都要用引号.点评:学习中阅读文章时,要注意句子中的标点符号,了解标点符号的用途。

4 请给下面的语段标出标点。

有一天我在我家八字门口和一班孩子掷铜钱一位老辈走过见了我笑道糜先生也掷铜钱吗我听了羞愧得面红耳热觉得大失了先生的身份答案:有一天,……一班孩子“掷铜钱”,……走过,见了我,笑道:“……铜钱吗?"……耳热,……大失了“先生”的身份!解析:了解句子的内容,分析句子的层次,根据句子的意义关系和表达的情感来判断标点符号。

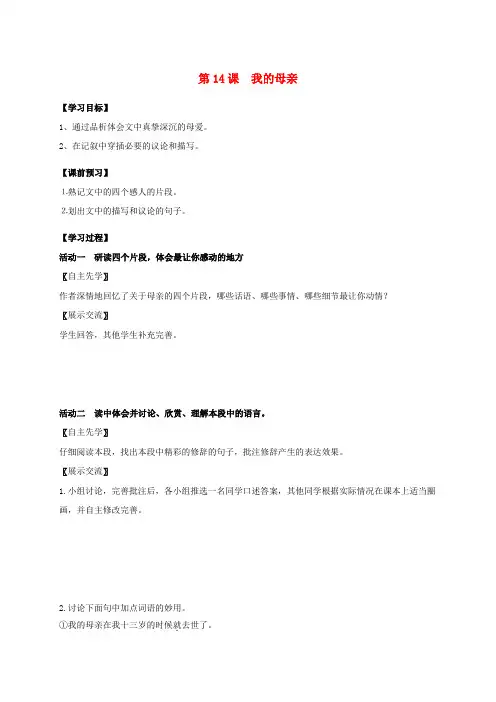

第14课我的母亲【学习目标】1、通过品析体会文中真挚深沉的母爱。

2、在记叙中穿插必要的议论和描写。

【课前预习】⒈熟记文中的四个感人的片段。

⒉划出文中的描写和议论的句子。

【学习过程】活动一研读四个片段,体会最让你感动的地方〖自主先学〗作者深情地回忆了关于母亲的四个片段,哪些话语、哪些事情、哪些细节最让你动情?〖展示交流〗学生回答,其他学生补充完善。

活动二读中体会并讨论、欣赏、理解本段中的语言。

〖自主先学〗仔细阅读本段,找出本段中精彩的修辞的句子,批注修辞产生的表达效果。

〖展示交流〗1.小组讨论,完善批注后,各小组推选一名同学口述答案,其他同学根据实际情况在课本上适当圈画,并自主修改完善。

2.讨论下面句中加点词语的妙用。

①我的母亲在我十三岁的时候就.去世了。

②母亲死的时候才.二十九岁,留下了三男三女。

③当时一肚子里充满着这些心事,都不敢.对母亲说出一句。

活动三:探究提升。

重点讨论、展示。

1.从内容和写法等方面比较朱自清《背影》与邹韬奋《我的母亲》的异同点。

2.家庭是组成社会的一个细胞。

读了课文后,你认为邹韬奋成长的家庭环境哪些方面是好的,哪些方面是不可取的?【检测反馈】阅读语段,回答问题。

当我八岁的时候,二弟六岁,还有一个妹妹三岁。

三个人的衣服鞋袜,没有一件不是母亲自己做的。

她还时常收一些外面的女红来做,所以很忙。

记得有一个夏天的深夜,我忽然从睡梦中醒了过来,因为我的床背就紧接着母亲的床背,所以从帐里望得见母亲独自一人在灯下做鞋底,我心里又想起母亲的劳苦,辗转反侧睡不着,很想起来陪陪母亲。

但是小孩子深夜不好好的睡,是要受到大人的责备的,就说是要起来陪陪母亲,一定也要被申斥几句,万不会被准许的(这至少是当时我的心理),于是想出一个借口来试试看,便叫声母亲,说太热睡不着,要起来坐一会儿。

出乎我意料,母亲居然许我起来坐在她的身边。

我眼巴巴地望着她额上的汗珠往下流,手上一针不停地做着布鞋──做给我穿的。

这时万籁俱寂,只听到滴答的钟声和可以微闻得到的母亲的呼吸。

苏教版八年级语文上册第14课《我的母亲》教案内容预览:十四《我的母亲》【教学目标】1.知识与能力:了解作者,揣摩语言,通过富有表现力的语句来体会母爱,理解用截取法来表现人物的方法。

2.过程与方法:通过合作式、研究式学习,整体感知课文,揣摩语言,体会母爱。

学会运用细节描写刻画人物性格的方法。

3.情感、态度与价值观:感受母爱的至高无上,产生对妇女被旧社会压抑和埋没命运的深切同情,从而更加热爱新中国、热爱新生活。

【教学重点】目标2、3【教学难点】目标1【教学安排】二课时【课前准备】1.查找资料,了解作者。

2.自读课文,扫除文字障碍。

请思考:本文回忆了母亲的哪几件事?表现了她怎样的性格?【教学过程】第一课时一、导入1、作者简介邹韬奋,新闻记者、政治家和出版家。

名恩润,祖籍江西余江,生于福建永安。

1921年毕业于上海圣约翰大学。

自1926年在上海主编《生活》周刊起,毕生从事新闻出版工作。

1932年创办生活书店。

1936年与沈钧儒、李公朴等七人被国民党政府逮捕。

先后在上海、汉口、重庆主编《抗战》、《本民抗战》等刊物,积极宣传团结抗战,反对妥协投降。

著作编有《韬奋全集》《韬奋文集》等。

邹韬奋也是一位散文家。

著有《萍踪寄语》《萍踪忆语》等散文作品。

2、导语有人说过:“父母对子女的爱,尤其是母爱,是人类最高尚纯洁的、美好的感情。

”同样是至爱亲情,朱自清的《背影》是写父爱,而课文是写母爱。

我们来看看作者如何写一位普通而伟大的母亲的吧。

3、积累成语蹑手蹑脚一饱眼福娓娓动听热泪盈眶循循善诱饮泣吞声辗转反侧万籁俱寂二、阅读课文,整体感知三、理清文章思路学生讨论、交流、明确:全文可分为三个部分。

第一部分(1-2),交代母亲的姓氏和早逝。

第二部分(3-6),回忆关于母亲的四个片段,表现母亲的慈爱、善良、能干和奉献精神。

第三部分(7-8),以无限痛惜的心情交代母亲去世时还年轻,概括母亲的良好品质。

四、探究作者深情地回忆了关于母亲的四个片段,哪些话语、哪些事情、哪些细节最让你动情?你还记得自己的母亲给你留下的深刻印象吗?学生概括关于母亲的四个片段,教师评价。

《我的母亲》教案一、学习目标1、学会截取人物表现中的最典型的经历写人物的方法,理解文章记叙中穿插抒情议论的作用;(知识与技能)2、品味细腻、真挚、深沉的语言。

(过程与方法)3、通过对文章的学习,感受真挚、深沉的母爱;(情感态度与价值观)二、学习重点、难点重点:1、截取人物表现中最典型的经历来表现人物2、学习记叙文刻画人物的方法难点:1、.品味文章的语言,指出其作用2、理解文章记叙中穿插抒情议论的作用三、学习方法以“三维互动,五步导学”的方法引导学生自主学习、合作探究。

四、学习时数:2课时五、教学过程:第一课时(一)课前三分钟:课代表主持:学生课外搜集关与母亲或者母爱的诗歌、故事、谚语、歌曲等,课上交流汇报(二)导入新课,板书课题刚才听大家说了那么多关与母亲或母爱的诗词、故事、歌曲,老师也想起一个故事,说是有一个小孩子马上就要降临到人间了,临行前,他跟上帝说:“上帝啊,我这么无助和弱小,离开了您的照顾,到了人间可怎么办哪!”上帝说:“不用担心,我的孩子。

我已经为你选好了一位天使,她会代替我全心全意地照顾你。

”小孩子听了很高兴:“请问天使的名字叫什么?我怎么才能找到她呢?”上帝笑了:“你不用找她,等你一出生她就已经陪在你的身边啦。

”同学们猜猜这天使的名字叫什么呢?(母亲)是的。

所以西方有句谚语:上帝无法分身各处,所以创造了母亲。

“母亲”是一个有温度的字眼,母爱是一个永恒的话题。

今天,我们就跟随我国早期的新闻记者、散文家邹韬奋先生一起走近他的母亲,一同感受他们母子间的骨肉亲情。

(板书课题:十四我的母亲)(PPT展示)邹韬奋,新闻记者、政治家和出版家祖籍某某余江,生于某某永安1921年毕业于某某圣约翰大学自1926年在某某主编《生活》周刊起,毕生从事新闻出版工作1932年创办生活书店1936年与沈钧儒、李公朴等七人被国民党政府逮捕先后在某某、汉口、某某主编《抗战》、《全民抗战》等刊物,积极宣传团结抗战,反对妥协投降,著有《韬奋全集》、《韬奋文集》等他也是一位散文家著有《萍踪寄语》、《萍踪忆语》等散文作品他的散文文笔质朴、情文并茂他的政论针砭时弊,简短有力,具有广泛的社会影响(三)学习目标展示,学生齐读学习目标1.感知文章内容,理清脉络,感悟作者的思想感情;2.截取人物中最典型的经历来表现人物;3.感知母亲形象。

14.我的母亲学习目标1.具体分析文中“母亲”这一人物形象。

2.感受语言的清新自然和笔法的细腻,体会文章巧妙的构思。

3.感悟伟大的母爱,体会人间无所不在的至亲至爱。

●重点:理解和学习运用具体事例表现人物品格特点的写法。

预习导学2.给加点字注音。

查.氏(zhā ) 万籁.俱寂(lài ) 歉疚.(jiù )唏嘘..(xī )(xū ) 蹑.手蹑脚(niè ) 瞥.见(piē )人影憧.憧(chōng ) 睡眼惺忪..(xīng )(sōng )3.根据括号内的释义,在横线上填写相应的成语。

(1)她两人便热泪盈眶(因激动而使眼泪充满了眼眶)。

(2)她讲得娓娓动听(健谈而且感人)。

(3)如果母亲生在现在,有机会把自己造成一个教员,必可成为一个循循善诱(善于讲话,使人喜欢听)的良师。

拓展:词义辨析。

[暴发—爆发]都有突然猛烈地发生之意,但“暴发”使用范围更窄,多用于洪水,有时指以不正当的手段发财。

“爆发”使用面更广,可用于形容战争、火山、革命、大笑等。

[暴露—揭露]“暴露”指隐蔽的事物、缺陷、矛盾和问题等显露出来;“揭露”是使隐蔽的事物显露出来。

意思有明显区别。

4.通读课文,在横线上填入恰当的词语。

合作探究问题一:细读文章,感知内容。

文中母亲两次“哭”有什么不同?请根据提示填空。

第一次“哭”:原因:被小说中孤女患难、义妇含冤的凄惨情形所打动。

情状:热泪盈眶,泪珠尽往颊上涌流着的挥泪痛哭;哭得尽情尽兴。

给“我”的感受:因年幼不懂,立在旁边瞧着,莫名其妙。

体现的品质:有才能,情感丰富,富有同情心。

第二次“哭”:原因:“我”背书背不出挨打而心疼地哭。

情状:唏唏嘘嘘地泪如泉涌地哭着;饮泣吞声地哭。

给“我”的感受:感念母亲的慈爱。

体现的品质:矛盾的心理和慈爱的品质。

问题二:品味语句,把握形象。

在作者眼里,“我的母亲”是怎样一个人?请用“在‘我’的眼里,母亲是一个……的人”的句式说一句话。

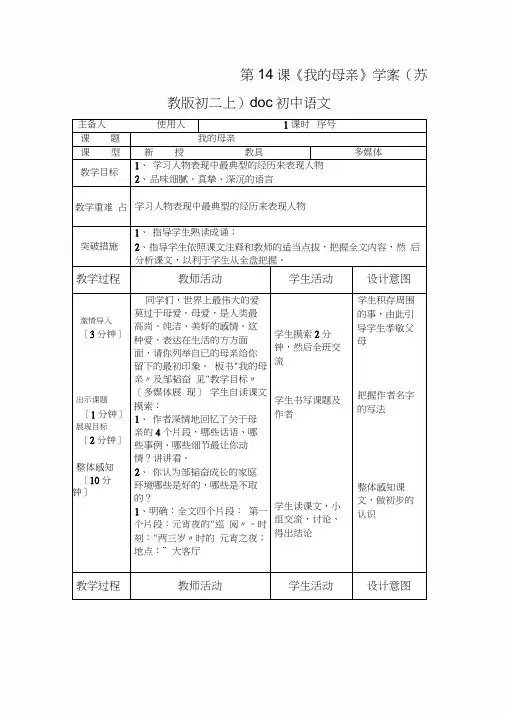

第14课《我的母亲》学案(苏教版初二上)doc初中语文主备人使用人1课时序号课题我的母亲课型新授教具多媒体教学目标1、学习人物表现中最典型的经历来表现人物2、品味细腻、真挚、深沉的语言教学重难占学习人物表现中最典型的经历来表现人物突破措施1、指导学生熟读成诵;2、指导学生依照课文注释和教师的适当点拔,把握全文内容,然后分析课文,以利于学生从全盘把握。

教学过程教师活动学生活动设计意图激情导入〔3分钟〕出示课题〔1分钟〕展现目标〔2分钟〕整体感知〔10分钟〕同学们,世界上最伟大的爱莫过于母爱。

母爱,是人类最高尚、纯洁、美好的感情。

这种爱,表达在生活的方方面面,请你列举自已的母亲给你留下的最初印象。

板书"我的母亲〃及邹韬奋见"教学目标〃〔多媒体展现〕学生自读课文摸索:1、作者深情地回忆了关于母亲的4个片段,哪些话语、哪些事例、哪些细节最让你动情?讲讲看。

2、你认为邹韬奋成长的家庭环境哪些是好的,哪些是不取的?1、明确:全文四个片段:第一个片段:元宵夜的"巡阅〃。

时刻:"两三岁〃时的元宵之夜;地点:”大客厅学生摸索2分钟,然后全班交流学生书写课题及作者学生读课文,小组交流,讨论,得出结论学生积存周围的事,由此引导学生孝敬父母把握作者名字的写法整体感知课文,做初步的认识教学过程教师活动学生活动设计意图探究点拨〔20分钟〕里〃;人和事:母亲把”我'’从卧房背到大客厅,”走来走去'‘地”巡阅”观灯。

文章比较具体地描写了元宵节的灯光和大人小小孩的欢乐景象,从而突出了母亲”负"着我下次来走去观灯,让”我'’能够”一饱眼福〃的用心和爱意。

第二个片段:涌流的泪珠。

作者”现在想来"”感受到母亲的情感的丰富","假如母亲生在现在,有机会把自已造成一个教员,必可成为一个循循善诱的良师",显露出对封建社会埋没妇女才能的感叹,具有深刻的揭露意义。

苏教版八年级语文上册第4课《我的母亲》教案一、教学目标1.知识与技能1.1能够正确地朗读课文,理解课文内容。

1.2学习作者通过具体事例表现母亲性格特点和表达情感的方法。

1.3能够运用课文中的好词佳句,进行仿写练习。

2.过程与方法2.1学会通过观察、分析、讨论,深入理解课文内容。

2.2学会运用联想和想象,感受作者对母亲的深厚感情。

3.情感态度与价值观3.1培养学生对母亲的尊敬和热爱之情。

3.2学会珍惜与家人相处的时光,懂得感恩。

二、教学重点与难点1.教学重点1.1理解课文内容,感受作者对母亲的情感。

1.2学习作者通过具体事例表现母亲性格特点和表达情感的方法。

2.教学难点2.1理解作者对母亲的深厚感情,体会课文中的情感内涵。

三、教学过程第一课时1.导入新课1.1联系生活实际,让学生谈谈自己对母亲的印象和感情。

1.2引导学生思考:课文中的母亲与自己的母亲有哪些相似之处?2.朗读课文2.1让学生自读课文,注意语气、节奏、情感的表达。

2.2教师辅导,指导学生正确朗读课文。

3.分析课文3.1分析课文结构,概括课文主要内容。

3.2分析作者对母亲的情感表达,体会课文中的情感内涵。

4.学习生字词4.1学习课文中的生字词,理解词义。

4.2运用生字词进行仿写练习。

5.课堂小结5.2布置课后作业:结合课文,写一篇关于自己母亲的文章。

第二课时1.复习导入1.1回顾上节课的学习内容,引导学生进一步理解课文。

1.2让学生分享自己写的关于母亲的文章。

2.研讨课文2.1分析课文中的具体事例,感受作者对母亲的深厚感情。

2.2讨论作者通过具体事例表现母亲性格特点和表达情感的方法。

3.课堂练习3.1根据课文,进行仿写练习,用具体事例表现母亲的性格特点。

3.2学生展示仿写作品,互相评价,共同提高。

4.拓展延伸4.1让学生谈谈自己在家中如何孝敬父母,分享自己的孝敬故事。

5.课堂小结5.2布置课后作业:结合本节课的学习,写一篇关于孝敬父母的心得体会。

十四课我的母亲(课型:新授课)【理论支持】新课程强调,教学是教与学的交往、互动,师生双方相互交流、相互沟通、相互启发、相互补充,在这个过程中教师与学生分享彼此的思考、经验和知识;交流彼此的情感、体验与观念,丰富教学内容,求得新的发现,从而达到共识、共享、共进,实现教学相长和共同发展。

师生互教互学,彼此将形成一个真正的“学习共同体”。

在这个共同体当中,“学生的教师和教师的学生不复存在,代之而起的是新的术语:教师式学生和学生式教师。

教师不再仅仅去教,而且也通过对话被教,学生在被教的同时,也同时在教。

他们共同对整个成长负责。

”对教学而言,交往意味着人人参与,意味着合作性意义建构,它不仅是一种认识活动过程,更是一种人与人之间平等的精神交流。

《我的母亲》的教案设计对学生而言,意味着主体性的凸显、个性的表现、创造性的解放、解开镣铐后的舞蹈。

对教师而意味着上课不仅是传授知识,而是一起分享理解,促进学习;上课不是单向的付出,而是生命活动、专业成长和自我实现的过程、交往还意味着教师角色定位的转换:教师由教学中的主角转向“平等中的首席”,由传统的知识传授者转向现代的学生发展的促进者。

【教学目标】一、三维目标:1.品味文章朴实饱含深情的语言。

2.体味并准确理解文章所表达的无私的母爱。

3.引导学生运用自主、合作、探究的方式,激发自主意识和探究精神。

二、具体目标:1.掌握文中的生字新词,理解关键词句所表达的特殊感情;2.领会本文语言细腻、真挚、深沉的特点;3.通过品味本文语言,提高学生的语言表达能力;4.感受高尚无私的母爱,培养自己美好的情操;5.学习本文选取典型材料展现人物性格的写作方法;6.学习在记叙中穿插必要的议论的写作手法。

在具体目标中,1、2、3、4是针对所有学生确定的,5是对中等生的要求,6是对优秀生提出的目标。

【教学重难点】1.学习本文选取典型材料展现人物性格的写作方法;2.学习在记叙中穿插必要的议论的写作手法;3.感受高尚无私的母爱,培养美好的情操。

母亲的“戒指”黄健①母亲一辈子都没戴过首饰。

六十大寿那天,我给她买了一枚金戒指。

当我把戒指给母亲戴上的时候才发现,在母亲的手指上,依然还戴着那枚磨得发亮的顶针。

在岁月的打磨下,母亲的手越来越粗糙,唯有手指上那枚顶针依旧锃亮。

②看着这枚泛着光泽的顶针,我又想起了一些往事。

从我记事起,母亲的手上就一直戴着这枚顶针,那是姥姥送给母亲的陪嫁品。

那枚顶针是黄铜做的,环圈有两枚戒指那么宽,里圈刻有细小的梅花图案,外圈布满密密匝匝的小窝点。

③顶针是用来做针线活的必备工具。

在村里,母亲是做针线活的好手,我小时候穿的衣服和鞋子,大多是母亲亲手做的。

每当农闲的时候,母亲会把家里破得不能再穿的旧衣服整理出来,小心地拆成一块块布片,再找一块苇席或者门板,把浆洗过的布块一层层地糊上,等晒干后揭下来,就成了做“千层底”的原材料。

④紧接着,母亲翻出一大沓各式各样的鞋样。

按照大大小小的鞋样,将大块的布料剪成同样大小的几块,几层摞起来,再用崭新的白棉布上下盖面、嵌边,最后用纳鞋线密密地缝上,一双结实的鞋垫就做好了。

⑤母亲白天要下地干活,就只能晚上做鞋。

在昏黄的灯光下,母亲戴着顶针,引着长长的纳鞋线端坐灯下的身影,成了我童年时代最熟悉的画面。

纳鞋底的时候,母亲先用缝衣针在鞋底找准位置用力扎进去,再用顶针把缝衣针用力顶过鞋底,实在顶不动了,就用钳子往外拔。

为了结实,每穿过一针,母亲都要用手把纳鞋线拽住狠狠勒紧。

一双鞋底纳下来,母亲的手指上全是道道伤痕。

⑥在异乡读书的几年,我经常会收到母亲寄来的衣物,或是厚厚的棉衣,或是几双布鞋。

看着那细密均匀的针脚,我总会想起母亲那双粗糙的手和那枚顶针。

⑦后来我在城市里安了家,母亲每年还要为我们做几双鞋。

我曾劝母亲不要再这么辛苦了,母亲却总是说:“趁着眼睛还勉强能使,再抢给你们做几双鞋,说不定哪天就做不动了。

”⑧“你快来帮帮忙,把妈的顶针取下来。

”妻子的喊话,打断了我的思绪。

妻子试图将顶针从母亲的手上摘下来,但因为长年累月的辛劳,手指关节已经变形,费了九牛二虎之力也没能摘下来。

十四、我的母亲(1)【学习目标】1.学习本文截取人物表现中最典型的经受来写人物的方法。

2.把握一般而宏大的母亲形象。

3.让同学感受亲情,激起心灵的共鸣,然后引导他们关怀家庭,关怀父母。

【课前预习】1.给加点的字注音和依据拼音写汉字。

憧憬..()蹑.()手蹑脚娓.()娓动听唏.()唏嘘.()嘘女gōng()万lài()俱寂歉疚.() xīng()忪2.作者回忆了与母亲生活的哪几个生活片断?请依据课文内容给3-6段加上小标题。

【课堂助学】一、简介作者,导入课文。

二、阅读课文,整体感知,理清文章思路。

三、通过四个片段,分析文中母亲这个人物形象。

四、朗读全文。

感悟母爱。

【课后作业】阅读短文,完成文后练习:我到十岁的时候,读的是“孟子见梁惠王”。

到年底的时候,父亲要“清算..”我平日的功课,在夜里亲自听我背书,很严峻,桌上放着一根两指阔的竹板。

我背向着他立着背书,背不出的时候,他提一个字,就叫我回转身来把手掌展放在桌上,他拿起这根竹板很重地打下来。

我吃了这一下苦头,痛是血肉的身体所无法避开的感觉,当然失声地哭了,但是还要忍住哭,回过身去再背。

不幸又有一处中断,背不下去,经他再提一字,再打一下。

呜哽咽咽地背着那位前世冤家的“见梁惠王”的“孟子”!我自己哽咽着背,同时听得见坐在旁边缝纫着的母亲也唏唏嘘嘘地泪如泉涌地哭着。

我心里知道她见我被打,她也觉得好像刺心的苦痛,对我表着十二分的怜悯,但她却时时从哽咽着的、断断续续的声音里牵强说着“打得好”!她的饮泣吞声,为的是爱她的儿子;牵强硬着头皮说声“打得好”,为的是期望她的儿子上进。

如今想起母亲见我被打,陪着我一同哭,那样的母爱,仍旧使我感念着我的慈祥的母亲。

背完了半本“梁惠王”,右手掌打得发肿有半寸高,偷向灯光中一照,通亮,好像满肚子装着已成熟的丝的蚕身一样。

母亲含着泪抱我上床,轻轻把被窝盖上,向我额上吻了几吻。

1.用一句话概括上述段落的内容。

2.结合上下文,谈谈你对文中加点词“清算“的理解。

十四 我的母亲名师导航内容感知著名记者、散文家邹韬奋用朴实无华的语言,给我们讲述了一位感人至深的普通而又伟大的母亲的事迹。

由于母亲在作者十三岁时就去世了,在作者童年的记忆中,母亲的形象只留下了几个闪光的片断。

于是作者便撷取了日常生活中关于母亲的四个普通的小片断,“元宵节的巡阅”“涌流的泪珠”“丰富的内心世界”“劳碌的身影”,把母亲那种可爱的性格和能干的才具表现出来,感人至深,催人泪下。

咬文嚼字1.字音蹑手蹑脚(ni è) 暼(pi ē) 人影憧憧(ch ōng ) 惺忪(x īng s ōng ) 妹仔(z ǎi )颊(ji á) 唏嘘(x ī x ū)娓娓动听(w ěi ) 女红(g ōng ) 查氏(zh ā)辗转反侧(zh ǎn ) 万籁俱寂(l ài )2.多音字3.形近字⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧赚钱赚嫌疑嫌谦虚谦道歉歉 ⎪⎩⎪⎨⎧慑服慑摄影摄蹑足蹑 ⎪⎩⎪⎨⎧信赖赖懒惰懒天籁籁 ⎩⎨⎧惧惮惮憧憧憧 ⎩⎨⎧腥臭腥惺忪惺句段剖析一、疑难妙句1.我现在想来,大概在我睡在房里的时候,母亲看见许多孩子玩灯热闹,便想起了我,也许蹑手蹑脚到我床前看了好几次,见我醒了,便负着我出去一饱眼福。

品评:通过对自己的心理描写来猜度母亲在我睡眼惺忪中抱我出来的原因:大概是母亲希望自己的孩子和其他的孩子一样享受到元宵节的乐趣,又不愿惊醒自己的孩子,爱子之殷切之细心令人感动。

2.我自己呜咽着背,同时听得见坐在旁边缝纫着的母亲也唏唏嘘嘘地泪如泉涌地哭着。

我心里知道她见我被打,她也觉得好像刺心的痛苦,对我表着十二分的同情,但她却时时从呜咽着的、断断续续的声音里勉强说着“打得好”。

品评:母亲既疼爱儿子,又希望儿子上进,内心是矛盾痛苦的,话语既是违心的,又是出于对儿子的期待,这进一步表现了母亲对子女的爱。

一面期待着以严训使儿子成才,一面又为儿子受的皮肉挞罚泪如泉涌,感到刺心的痛苦。

母亲的这种矛盾心态在作者笔下表现得淋漓尽致。

2019-2020学年八年级语文上册第14课《我的母亲》(第1课时)导学案(新版)苏教版【学习目标】⒈通过熟读课文,整体感知课文内容,理清课文结构。

⒉截取人物表现中最为典型的经历写人物。

【课前预习】⒈作者的介绍。

邹韬奋,新闻记者、政治家和出版家。

名恩润,祖籍江西余江,生于福建永安。

1921年毕业于上海圣约翰大学。

自1926年在上海主编《生活》周刊起,毕生从事新闻出版工作。

1932年创办生活书店。

1936年与沈钧儒、李公朴等七人被国民党政府逮捕。

先后在上海、汉口、重庆主编《抗战》、《本民抗战》等刊物,积极宣传团结抗战,反对妥协投降。

著作编有《韬奋全集》《韬奋文集》等。

⒉回忆写母亲的名句诗句等。

⒊查字典,解决生字。

【学习过程】活动一初读课文,扫清字词障碍。

自由朗读课文,同时画出生字词,借助工具书,明确生字词的读音。

各小组推选一名同学到讲台投影展示字词内容,并指出最容易读错和写错的字词,全班同学更正完善自己的答案。

给加横线的字注音。

海宁查氏()人影憧憧()瞥见()唏嘘()娓娓动听 ( ) 蹑手蹑脚()歉疚()辗转反侧()活动二再读课文,整体把握文章的结构和内容。

〖自主先学〗①理清文章思路②作者选取母亲生前的几个闪光片断来塑造母亲的形象?请同学们试着用简洁的语言概括。

〖展示交流〗小组内部相互交流形成统一答案后,小组推荐代表展示。

不同小组可分配不同任务。

活动三合作探究1-2段,理顺其写作思路与方法。

⒈.读了这些片段,你看到了怎样的母亲(请试着用如下的方式填空)读了我看到了一位_______ ____的母亲。

2.你从中体会到了“我”对母亲有着怎样的感情?小组内部相互交流形成统一答案后,小组推荐代表展示。

不同小组可分配不同任务,其中展示第3题的组员要在板书的基础上讲解。

【检测反馈】1.给下列加点字注音查氏()歉疚()唏嘘()娓娓()人影憧憧()呜咽()瞥见()蹑手蹑脚()2.根据释义写出文中相应的词语。

(1)健谈而且感人。

十四、我的母亲(1)

【学习目标】

1. 学习本文截取人物表现中最典型的经历来写人物的方法。

2. 把握普通而伟大的母亲形象。

3. 让学生感受亲情,激起心灵的共鸣,然后引导他们关心家庭,关心父母。

【课前预习】

1.给加点的字注音和根据拼音写汉字。

憧.憬( ) 蹑.( )手蹑脚 娓.( )娓动听 唏.( )唏嘘.

( )嘘 女g ōng ( ) 万l ài ( )俱寂 歉疚.

( ) x īng ( )忪 2.作者回忆了与母亲生活的哪几个生活片断?请根据课文内容给3-6段加上小标题。

【课堂助学】

一、简介作者,导入课文。

二、阅读课文,整体感知,理清文章思路。

三、通过四个片段,分析文中母亲这个人物形象。

四、朗读全文。

感悟母爱。

【课后作业】

阅读短文,完成文后练习:

我到十岁的时候,读的是“孟子见梁惠王”。

到年底的时候,父亲要“清算..

”我平日的功课,在夜里亲自听我背书,很严厉,桌上放着一根两指阔的竹板。

我背向着他立着背书,背不出的时候,他提一个字,就叫我回转身来把手掌展放在桌上,他拿起这根竹板很重地打下来。

我吃了这一下苦头,痛是血肉的身体所无法避免的感觉,当然失声地哭了,但是还要忍住哭,回过身去再背。

不幸又有一处中断,背不下去,经他再提一字,再打一下。

呜呜咽咽地背着那位前世冤家的“见梁惠王”的“孟子”!我自己呜咽着背,同时听得见坐在旁边缝纫着的母亲也唏唏嘘嘘地泪如泉涌地哭着。

我心里知道她见我被打,她也觉得好像刺心的痛苦,对我表着十二分的同情,但她却时时从呜咽着的、断断续续的声音里勉强说着“打得好”!她的饮泣吞声,为的是爱她的儿子;勉强硬着头皮说声“打得好”,为的是希望她的儿子上进。

如今想起母亲见我被打,陪着我一同哭,那样的母爱,仍然使我感念着我的慈爱的母亲。

背完了半本“梁惠王”,右手掌打得发肿有半寸高,偷向灯光中一照,通亮,好像满肚子装着已成熟的丝的蚕身一样。

母亲含着泪抱我上床,轻轻把被窝盖上,向我额上吻了几吻。

1.用一句话概括上述段落的内容。

2.结合上下文,谈谈你对文中加点词“清算“的理解。

次数 家长 签字 教师评价

3.“右手掌打得发肿有半寸高,偷向灯光中一照,通亮,好像满肚子装着已成熟的丝的蚕身一样。

”这句运用了 的修辞手法,写出了

4.背完了半本“梁惠王”,“母亲含着泪抱我上床,轻轻把被窝盖上,向我额上吻了几吻”,这里采用了什么描写方法?有什么作用? 【美文赏读】

会飞的蒲公英

童年的我,在初夏,常常和妈妈去小木屋后面的山坡。

山坡上盛开着一丝丝火红的杜鹃、鹅黄的迎春、淡紫的牵牛……我快活地拍着小手,蹦蹦跳跳采摘这些五颜六色的花儿,可妈妈却总是轻轻地挽着我走到山坡的另一侧,那里开满着一朵朵白色的小花。

花儿怪逗人的:圆圆的脑袋,白白的茸毛,风一吹,就轻盈地飞了起来,飞呀飞,飞得老高老高的,我费了好大的劲,才抓住一朵飞在空中的小白花。

妈妈说:“这是蒲公英,它从不满足于呆在偏僻的角落,最喜欢到外面的世界去闯荡。

” 妈妈的话,在我幼小的心灵里留下了很深的印象。

晚上,我常常梦见自己变成了一朵白色的蒲公英,在广阔的世界上空飘荡。

不久,我上小学了,妈妈缝了个花书包给我,书包上绣着几朵白色的蒲公英,花旁还歪歪斜斜地绣着几个字——会飞的蒲公英。

每天,我就像一朵快乐的蒲公英,在小木屋到学校的山路上飞来飞去。

一个有风的黄昏,我从学校跑回家,高兴地拉着妈妈来到开满蒲公英的山坡。

我把老师刚刚教的儿歌《蒲公英的种子》唱给妈妈听,我一边唱一边在蒲公英丛中跳来跳去,一朵朵白色的小花在我的歌声中轻轻飘上了天空。

妈妈的神情有些激动,目光亮亮的,深情地追随着那一朵朵飘飞远去的小白花。

从妈妈的目光里我仿佛看到了晚上常常做的那个梦:一朵白色的蒲公英,在轻风的吹送下,飞呀飞,飞过一间间古旧的小木屋,飞过一片片茂密的山林,飞进金色的阳光中……

带着这个白色的梦,我考上了中学。

那个绣着蒲公英的花书包旧了破了,有几个深夜,妈妈把花书包放在桌子上,望了好久好久。

后来,妈妈又守着小油灯,为我做了一件蓝色连衣裙,裙上绣着一朵白色的蒲公英。

每天,我穿着蓝色的连衣裙,在学校和山村的大马路上飞来飞去。

几年之后,一张从遥远的地方飞来的大学录取通知书,使我那关于蒲公英的梦更真切了。

临别前的一个黄昏,风很大,妈妈和我不知不觉来到了小木屋后的山坡,山坡上一朵朵蒲公英飞得比以往更高了。

我惊讶地睁大了双眼,妈妈站在离我不远的地方,眼睛里含着泪花。

暮色渐浓,我和妈妈默默地往回走,快到小木屋时,妈妈拉了拉我的手,轻轻地说:“孩子,你算是一朵会飞的蒲公英了,但你还要飞得更高一些。

”

从此,我牢牢记住了妈妈的话,开始尽情地在大学的林阴小道上飞来飞去。

一年后,我把从林阴小道上飞进报纸和杂志的诗寄给了山里的妈妈,并写了一段话:“妈妈,从你身边飞出的那朵娇嫩的蒲公英,不仅学会了飞,而且还懂得怎样才能飞得更高了。

” 教师 评价 家长 签字

很快,妈妈回信了,信里夹了一幅水彩画:一片蓝色的天空下,有一座开满了白色蒲公英的小山坡。

画上题有一行字:山里的孩子。

从这幅画里,我读出了妈妈心中的那片诚挚的向往——

蓝天下,一群群孩子,明亮的双眸,痴痴地凝望着山坡上一朵朵白色的蒲公英,口里欢快地唱着:我是一颗蒲公英的种子……

这不正是每一个山里母亲期待的吗?。