教科版五年级下册科学第二单元知识点教学内容

- 格式:docx

- 大小:14.19 KB

- 文档页数:5

教科版五年级科学下册第二单元《2.4空气的热胀冷缩》教学设计一. 教材分析《空气的热胀冷缩》这一节内容,主要让学生通过实验和观察,了解空气在受热和受冷时的变化,从而理解空气的热胀冷缩现象。

教材中提供了丰富的实验材料和设备,以及详细的实验步骤,便于学生进行观察和操作。

通过这一节课的学习,学生可以培养观察能力、动手能力,以及分析问题的能力。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的实验操作能力和观察能力,对于生活中的热胀冷缩现象也有了一定的认识。

但学生在实验设计和问题分析上可能还存在一定的困难,需要教师的引导和帮助。

三. 教学目标1.让学生了解空气的热胀冷缩现象。

2.培养学生观察、思考、分析问题的能力。

3.培养学生动手操作实验的能力。

四. 教学重难点1.空气的热胀冷缩现象的观察和理解。

2.实验设计和问题分析。

五. 教学方法1.实验法:通过实验让学生直观地观察空气的热胀冷缩现象。

2.引导法:教师引导学生进行实验设计和问题分析。

3.讨论法:学生分组讨论,分享实验结果和感受。

六. 教学准备1.实验材料和设备:气球、玻璃管、水槽、热水、冷水等。

2.教学课件:空气的热胀冷缩现象的图片、视频等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过一个生活中的热胀冷缩现象,如冬天水管爆裂,引发学生对空气热胀冷缩现象的兴趣。

2.呈现(5分钟)教师展示空气的热胀冷缩现象的图片和视频,让学生对这一现象有一个直观的认识。

3.操练(10分钟)学生分组进行实验,观察空气的热胀冷缩现象。

教师巡回指导,解答学生的问题。

4.巩固(5分钟)学生汇报实验结果,教师点评并总结空气的热胀冷缩现象。

5.拓展(5分钟)教师提出一些问题,引导学生进行思考和讨论,如:为什么空气会热胀冷缩?空气的热胀冷缩对我们的生活有什么影响?6.小结(3分钟)教师引导学生总结本节课的学习内容,巩固知识。

7.家庭作业(2分钟)教师布置作业,让学生课后思考和巩固所学知识。

8.板书(贯穿整个教学过程)教师在黑板上板书本节课的主要内容,便于学生理解和记忆。

第二单元船的研究1.船的历史【教材简析】本课是五年级下册《船的研究》单元的第一课。

主要内容包括梳理船的认识、船的发展史、测试独木舟及总结交流。

第一部分需要教师引导学生梳理对船的已知和想知道的,其中的班级记录表“关于船的认识”需要教师根据学生的交流、汇报填写完成。

作为单元起始课,本课将在了解学生关于船的前认知之后,引导学生在比较船的不同中,认识船只在体积、材料、构造、动力等方面的科学技术演化特点,借助船发展史的认识,感受到船演化与科技发展的内在关系,这既是单元发展暗线,也是后续活动的铺垫。

本课的重点是通过测试独木舟环节中“独木舟负载物体”、“船的形状与阻力关系”的体验活动,发现独木舟存在的不稳定、载重量少等不足,为学生后几课学习生发问题、激发兴趣。

【学情分析】五年级学生对船是熟悉的,生活中见过各类船只,有些学生还有乘船出行的经历。

但是学生对船的发展历程是缺乏了解的,需要教师提供丰富的资料,帮助学生认识船的演化特征与趋势。

此外,学生对船的研究几乎是空白的,测试独木舟环节给学生提供了初步感知船的载重、稳定和水阻特性的探究实践,帮助学生建立对船的初步认识,激发学生改进独木舟的探究欲望。

【教学目标】[科学观念]通过阅读资料,知道不同时期、不同类型船的不同特点和发展趋势,认识到造船的技术发展推动着人类社会的发展和文明进程。

[科学思维]用比较的方法,能认识不同时期船的外形、结构、动力等特征。

[探究实践]通过测试独木舟,记录独木舟载重量、稳定性和水的阻力等特征,认识到船的外形、结构和稳定性、阻力之间的关系。

[态度责任]在回顾船的发展历程中,感悟船的发明和技术革新对人类社会发展带来的深远影响和变化。

【教学重难点】[重点]认识船的发展史。

[难点]认识船的外形和结构对稳定性、阻力的影响。

【教学准备】[教师]1.教学课件;2.提前了解各类船只在发展历程中的特点及演变趋势。

[学生]1.每组独木舟模型、船型模型(相同大小形状)、黄瓜、细线、垫圈、刻刀、水槽;2.观察记录单。

五年级下册的科学包括4个单元共12个章节,具体的科学知识点整理如下:第一单元:动力与能量1.动力的概念:力是物体运动或改变形状的原因;功是力对物体做的功;机能是将物体移动或改变物体形状的动力。

2.力的作用方式:直接作用力、间接作用力、弹力、摩擦力、重力。

3.动力的传递:力的传递通过物体的接触或力的传递介质实现。

4.动力的转化:机械能的转化(动能和势能)、电能的转化(电能与动能、电能与热能)。

5.能量的守恒:能量可以转化,但是总能量守恒。

第二单元:物质的四态变化1.物质的四态:固态、液态、气态、等离子态。

2.物质的凝固:物质由液态变为固态的过程,可以通过降温或增加压力实现。

3.物质的沸腾:物质由液态变为气态的过程,可以通过升温或减少压力实现。

4.物质的蒸发:物质由液态变为气态的过程,可以通过加热或增加表面积实现。

5.物质的熔化:物质由固态变为液态的过程,可以通过升温或减少压力实现。

6.物质的溶解:溶质在溶剂中均匀分散,形成溶液。

第三单元:暖和和生命1.温度和测温:温度是物体热量的度量,可以通过温度计测量。

2.温度的传递:热量可以通过导热、对流和辐射的方式传递。

3.温度与物体热胀冷缩:物体在加热时热胀,退热时冷缩。

4.生命体的特点:生物的结构、组成和功能。

5.生物和环境的关系:生物与其他生物和非生物的相互依存关系。

第四单元:保护环境1.环境污染和生态平衡:环境污染对生态平衡的破坏,保护环境的重要性。

3.垃圾的分类和处理:垃圾的分类和回收利用。

4.节约资源和循环利用:节约能源、水资源、食物等的重要性和可行性。

《船的研究》单元复习【教材简析】船是日常生产生活中常见而重要的交通运输工具。

本单元的学习主要分两大块内容:1至5课,从材料、构造、动力、载重量、稳定性等方面对船进行了研究;6至7课,是对所学知识的应用,设计、制作和改进一艘船。

整个单元以船的材料、结构、动力等发展演变过程中的重要节点为内容,引导学生在认识、设计、制作船的实践活动中,初步感知浮力,体验生产生活需求对科学技术发展的推动作用;以船的演化史为线索,引导学生认识船只经历了“浮的材料—沉的材料”“自然动力—机械动力”等发展历程;结合这些发展演化过程中的节点展开设计与制作船的动手实践活动,让学生深入体验人类为了提升船只的载重量、稳定性、动力性能,对造船材料、内外部构造、动力装置等进行的不断改进和发明。

【学情分析】经过了一个单元的科学实践,学生通过对船只的研究,已经认识到不同的船只在材料、构造、动力、载重量、稳定性等方面都有所不同。

同时,学生通过设计制作一艘小船,经历设计、制作、评测与完善等过程,运用科学、数学、技术和工程等学习方式,发展动手能力,积累解决问题的方法和经验,认识到造船是一项复杂的工程项目。

如何梳理这些复杂的科学概念,并能将它们加以实际应用,还需要通过单元整理回顾进一步巩固。

【教学目标】[科学观念]通过单元内容学习的回顾,进一步巩固认识船只在体积、材料、构造等方面对稳定性、载重量等性能的影响;意识到船的发展与社会发展需求有着密切的联系。

[科学思维]运用分析、概括等方法,对所学内容进行梳理与提升,理解工程设计的一般流程,认识到造船是一项复杂的工程项目。

[探究实践]通过对单元内容学习回顾,能进行知识的梳理与提炼,并通过案例分析的方式来检验和增强学习效果。

[态度责任]在回顾学习内容的活动中,养成善于交流、乐于表达的科学习惯。

能够将所学的知识应用于生活,解决实际生活问题的意识。

【教学重难点】[重点]通过复习本单元的科学词汇,整体梳理、回顾本单元学习内容。

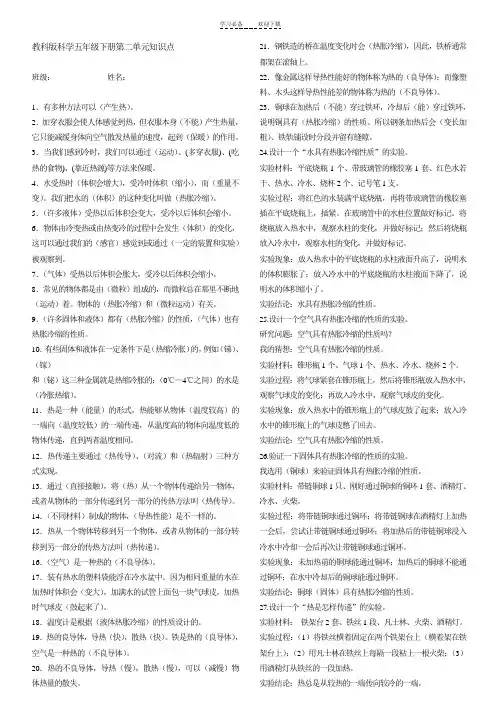

教科版科学五年级下册第二单元知识点班级:姓名:1.有多种方法可以(产生热)。

2.加穿衣服会使人体感觉到热,但衣服本身(不能)产生热量,它只能减缓身体向空气散发热量的速度,起到(保暖)的作用。

3.当我们感到冷时,我们可以通过(运动)、(多穿衣服)、(吃热的食物)、(靠近热源)等方法来保暖。

4.水受热时(体积会增大),受冷时体积(缩小),而(重量不变)。

我们把水的(体积)的这种变化叫做(热胀冷缩)。

5.(许多液体)受热以后体积会变大,受冷以后体积会缩小。

6.物体由冷变热或由热变冷的过程中会发生(体积)的变化,这可以通过我们的(感官)感觉到或通过(一定的装置和实验)被观察到。

7.(气体)受热以后体积会胀大,受冷以后体积会缩小。

8.常见的物体都是由(微粒)组成的,而微粒总在那里不断地(运动)着。

物体的(热胀冷缩)和(微粒运动)有关。

9.(许多固体和液体)都有(热胀冷缩)的性质,(气体)也有热胀冷缩的性质。

10.有些固体和液体在一定条件下是(热缩冷胀)的,例如(锑)、(镓)和(铋)这三种金属就是热缩冷胀的;(0℃—4℃之间)的水是(冷胀热缩)。

11.热是一种(能量)的形式,热能够从物体(温度较高)的一端向(温度较低)的一端传递,从温度高的物体向温度低的物体传递,直到两者温度相同。

12.热传递主要通过(热传导)、(对流)和(热辐射)三种方式实现。

13.通过(直接接触),将(热)从一个物体传递给另一物体,或者从物体的一部分传递到另一部分的传热方法叫(热传导)。

14.(不同材料)制成的物体,(导热性能)是不一样的。

15.热从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分的传热方法叫(热传递)。

16.(空气)是一种热的(不良导体)。

17.装有热水的塑料袋能浮在冷水盆中。

因为相同重量的水在加热时体积会(变大),加满水的试管上面包一块气球皮,加热时气球皮(鼓起来了)。

18.温度计是根据(液体热胀冷缩)的性质设计的。

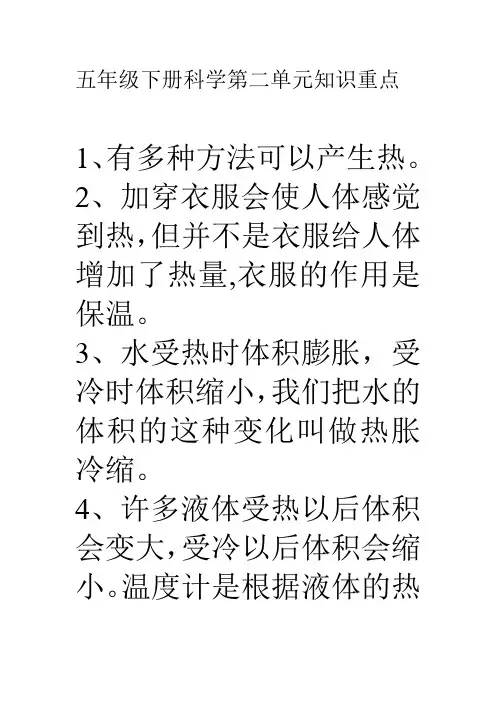

五年级下册科学第二单元知识重点

1、有多种方法可以产生热。

2、加穿衣服会使人体感觉到热,但并不是衣服给人体增加了热量,衣服的作用是保温。

3、水受热时体积膨胀,受冷时体积缩小,我们把水的体积的这种变化叫做热胀冷缩。

4、许多液体受热以后体积会变大,受冷以后体积会缩小。

温度计是根据液体的热

胀冷缩原理制成的。

5、气体受热以后体积会胀大,受冷以后体积会缩小。

6、常见的物体都是由微粒组成的,而微粒总在那里不断地运动着。

物体的热胀冷缩和微粒运动有关。

7、许多固体和液体都有热胀冷缩的性质,气体也有热胀冷缩的性质。

气体的热胀冷缩更加明显。

8、有些固体和液体在一定条件下是热缩冷胀的,例如(锑)和(铋)这两种金属

和(4℃以下的水)就是热缩冷胀的。

9、通过直接接触,将热从一个物体传递给另一物体,或者从物体的一部分传递到另一部分的传热方法叫热传导。

10、热是一种能量的形式,热能够从物体温度较高的一端向温度较低的一端传递,从温度高的物体向温度低的物体传递,直到两者温度相同。

11、热传递主要通过热传

导、对流和热辐射三种方式来实现。

12、不同材料制成的物体,导热性能是不一样的。

13、像金属这样导热性能好的物体称为热的良导体;而像塑料、木头这样导热性能差的物体称为热的不良导体。

14、热的不良导体,可以减慢物体热量的散失。

15、空气是一种热的不良导体。

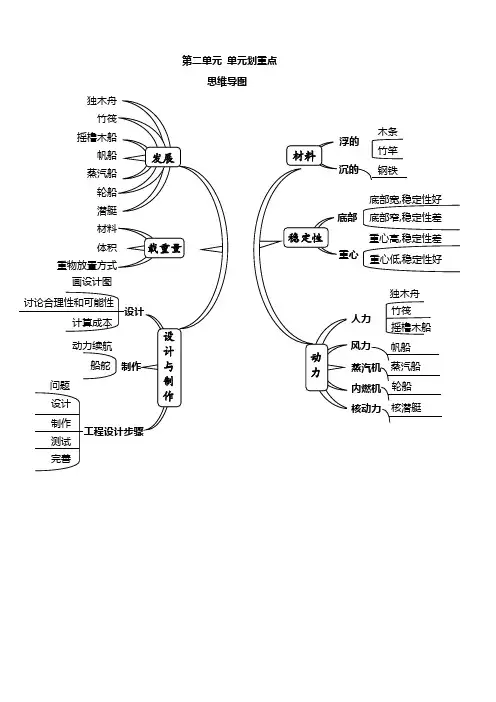

第二单元单元划重点思维导图独木舟竹筏摇橹木船帆船蒸汽船轮船潜艇材料体积重物放置方式设计工程设计步骤材料浮的沉的人力风力蒸汽机独木舟竹筏摇橹木船蒸汽船轮船核潜艇木条竹竿钢铁底部宽,稳定性好重心高,稳定性差重心低,稳定性好底部窄,稳定性差发展载重量稳定性底部重心制作设计与制作画设计图计算成本讨论合理性和可能性动力续航船舵问题设计制作测试完善内燃机核动力帆船动力知识要点一、造船技术的发展1、不同时期、不同类型的船具有不同的特点和发展趋势。

2、造船的技术发展推动着人类社会的发展和文明进程。

3、生产生活需要推动了造船技术的进步。

4、科学技术在改变着船的动力系统,推动船的发展。

5、最早的船靠人力行驶,随着船的体积越来越大,人们逐步探索出让船行驶的新方法——风帆、发动机(如蒸汽机、燃气涡轮、柴油引擎、核子动力机组)等动力。

二、船的载重量和稳定性1、浮的材料可以制作船,改变材料的结构可以改变船的载重理和稳定性。

2、船在水中受到浮力作用,船在水面上漂浮时,受到浮力大小等于自身重力的大小。

3、相同质量的橡皮泥、相同大小的铝箔,做成船的体积越大,受到浮力越大,越容易浮在水船型1 船型2 船型3 示意图最大载重量20个垫圈15个垫圈12个垫圈稳定性十分重要船的重心越低,底部越宽,船的稳定性越好。

5、渡船和双体帆船的底部较宽,稳定性好。

6、船舱中合理放置重物有利于增加船的载重量。

7、船的载重量与船只体积大小有关,相同重量和相同大小的材料,制作的船的体积越大,船的载重量就越大。

8、相同重量和相同大小的材料,做成船型的体积越大,受到的浮力越大,越容易浮在水面上。

9、潜艇是能够在水下航行的船,种类很多,大小不同,形状各异。

许多潜艇被设计成鱼类的身体形状,可以有效减少水的阻力。

潜艇靠调节自身的重力和浮力的大小来下潜和上浮。

常规的潜艇一般用柴油做动力。

核潜艇的动力来自核能,它可以帮助潜艇在水下长时间地航行。

三、设计和制作小船1、轮船的制作需要考虑船的大小、船的形状、船体材料、载重量、稳固性、动力系统等因素。

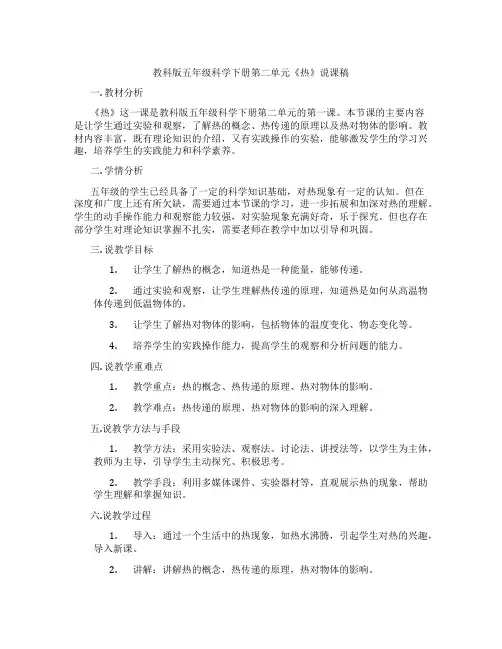

教科版五年级科学下册第二单元《热》说课稿一. 教材分析《热》这一课是教科版五年级科学下册第二单元的第一课。

本节课的主要内容是让学生通过实验和观察,了解热的概念、热传递的原理以及热对物体的影响。

教材内容丰富,既有理论知识的介绍,又有实践操作的实验,能够激发学生的学习兴趣,培养学生的实践能力和科学素养。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的科学知识基础,对热现象有一定的认知。

但在深度和广度上还有所欠缺,需要通过本节课的学习,进一步拓展和加深对热的理解。

学生的动手操作能力和观察能力较强,对实验现象充满好奇,乐于探究。

但也存在部分学生对理论知识掌握不扎实,需要老师在教学中加以引导和巩固。

三. 说教学目标1.让学生了解热的概念,知道热是一种能量,能够传递。

2.通过实验和观察,让学生理解热传递的原理,知道热是如何从高温物体传递到低温物体的。

3.让学生了解热对物体的影响,包括物体的温度变化、物态变化等。

4.培养学生的实践操作能力,提高学生的观察和分析问题的能力。

四. 说教学重难点1.教学重点:热的概念、热传递的原理、热对物体的影响。

2.教学难点:热传递的原理、热对物体的影响的深入理解。

五.说教学方法与手段1.教学方法:采用实验法、观察法、讨论法、讲授法等,以学生为主体,教师为主导,引导学生主动探究、积极思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、实验器材等,直观展示热的现象,帮助学生理解和掌握知识。

六.说教学过程1.导入:通过一个生活中的热现象,如热水沸腾,引起学生对热的兴趣,导入新课。

2.讲解:讲解热的概念,热传递的原理,热对物体的影响。

3.实验:安排学生进行实验,观察热的现象,验证热传递的原理。

4.讨论:引导学生分组讨论,分析实验现象,总结热传递的原理。

5.巩固:通过练习题,检查学生对知识的掌握情况。

6.拓展:介绍热在其他领域的应用,如热能转换、热力学等,激发学生的学习兴趣。

七.说板书设计板书设计要清晰、简洁,能够突出本节课的重点内容。

教科版小学五年级下册科学第二单元教学设计第1课《热起来了》教学设计教学导航【学情分析】:关于热,学生已在四年级对其有所认识,知道了可以通过多种方法是身体热起来。

对于“衣服能否自己产生热”这个话题,很多学生有一定的生活经历,但大多是一些无意观察。

活动开始就让学生预测衣服能否自己产生热,应引导学生提取原有的经验,明确活动探究的方向,调动学生的思维、集中学生的注意力。

在取证的过程中,涉及观察现象等多项任务,但五年级的学生由于年龄小,对物质的认知和分辩能力稍差,所以对本课的教学老师要多加引导。

【教学目标】科学概念:1、有多种方法可以产生热。

2、加穿衣服会使人感觉到热,但并不是衣服给人体增加了热量。

过程与方法:1、自主设计实验探究衣服是否能为身体增加热量。

2、观察、记录、分析实验现象并由此形成合乎逻辑的实验结论。

情感、态度、价值观:1、对热现象产生探究的兴趣。

2、尊重客观事实。

【教学重点】自主设计实验探究衣服是否能为身体增加热量。

【教学难点】设计、验证“衣服能不能自己产生热”的活动【教学准备】温度计、毛巾、实验记录单等【课时安排】1课时教学过程一、谈话导入,直接揭题。

(一)进入新课谈话:这几天的天气比起冬天怎么样?(根据具体情况与学生互动)(板书——热起来了)二、制造认知矛盾,激发探究欲望。

(二)怎样给身体增加热量谈话:当我们觉得很冷时,我们经常用什么办法使我们的身体热起来?学生回答具体热起来的方法,教师追问热起来的原因。

PPT:议一议我们觉得很冷时,有什么有办法使我们的身体热起来?(配图创设问题情境)谈话:老师根据刚才同学们所说到的热起来的方法和原因,进行了梳理。

大致有如下内容:(PPT课件分别呈现热起来的方法、热起来的原因。

)谈话:接下来我们来玩一个连线游戏,将热起来的方法与热起来的原因对应起来。

(设计意图:不仅帮助学生概括热源类型,更重要的是引导学生产生认知矛盾——“衣服能否产生热量?”)PPT:连线:请将热起来的方法与热起来的原因对应起来。

新教科版五年级科学下册2-2《用浮的材料造船》优秀教学设计一. 教材分析《用浮的材料造船》这一节内容是五年级科学下册第二单元的第二个知识点。

本节课的主要内容是让学生通过动手实践,探究不同材料的浮力,并利用这些材料造船。

通过这一节课的学习,让学生了解浮力在生活中的应用,培养学生的动手能力和创新能力。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的观察能力和动手能力,对于浮力有一定的了解。

但在实际操作中,可能对一些细节问题还不够了解,需要通过实践活动来进一步掌握。

此外,学生的创新能力有待提高,通过本节课的学习,可以培养学生的创新意识和团队合作精神。

三. 教学目标1.让学生了解不同材料的浮力,掌握浮力与物体排开液体体积的关系。

2.培养学生动手实践能力,提高学生的创新能力。

3.培养学生团队合作精神,提高学生的观察和分析问题的能力。

四. 教学重难点1.重点:让学生通过实践活动,掌握不同材料的浮力。

2.难点:让学生能够利用浮力原理,自己设计并制作出能浮在水面的船只。

五. 教学方法采用“问题驱动”的教学方法,引导学生通过观察、实践、分析、总结等环节,自主探究不同材料的浮力,并利用浮力原理制作船只。

同时,运用小组合作学习的方式,培养学生的团队合作精神。

六. 教学准备1.准备不同材质的物体,如木块、塑料瓶、石头等。

2.准备足够的水源,如水盆或水池。

3.准备造船所需的材料,如泡沫板、竹签、胶水等。

4.准备计时器、测量工具等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过提问方式引导学生回顾浮力的概念,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)展示不同材质的物体,让学生观察并思考:这些物体放入水中,会发生什么现象?3.操练(10分钟)分组进行实验,让学生将不同材质的物体放入水中,观察其浮力现象。

每组选出一个代表进行实验,并记录实验结果。

4.巩固(10分钟)让学生根据实验结果,总结不同材质的浮力大小。

引导学生发现浮力与物体排开液体体积的关系。

教科版科学五年级下册第二单元教学设计船的研究1.船的历史2.用浮的材料造船3.用沉的材料造船4.增加船的载重量5.给船装上动力6.设计我们的小船7.制作与测试我们的小船1.船的历史【教材简析】本课是五年级下册《船的研究》单元的第一课。

本单元共七课,前五课围绕船的材料、结构、动力等内容,引导学生在比较船的不同中,认识船只在体积、材料、构造、动力等方面的科学技术演化特点。

最后两课让学生选择材料,设计和制作一艘符合一定性能标准的小船。

作为单元的起始课,本课聚焦部分明确了研究对象是“船”,开门见山地抛出问题“关于船,你知道什么?还想研究什么?”,充分调动学生的好奇心和探究欲。

探索部分由三个活动组成。

第一个活动是交流关于船的知识,并将“我们已经知道的”和“我们还想研究的”内容记录在班级记录表上;第二个活动通过观察不同时期的典型的船,思考“船的哪些方面发展了”,教材还进一步选取摇橹木船和轮船两类典型船,从体积、船体材料、动力等方面比较不同;第三个活动研究独木舟如何稳定地负载物体,还通过对比实验验证了尖形船首有利于减小船在水中受到的阻力。

研讨部分,“从船的发展历史中,你发现了哪些变化?”这个问题引发学生体会到技术变革在船的演化上的作用,激发学生的学习兴趣;“怎样让独木舟保持稳定而不侧翻?”“怎样减小船在行驶中的阻力?”,这两个问题能让学生认识到船的外型、结构和性能之间存在关联,为学生后续制作小船,开启研究船的历程进行了铺垫。

这三个问题可以作为核心问题穿插在探索活动中,也可以在课堂最后用于梳理和总结提升。

【学情分析】对于船这种交通工具,五年级学生非常熟悉,他们能说出许多种船的名称,知道一些常见船的用途。

然而,他们缺乏对船的历史的深入了解,不清楚船在发展过程中哪些方面发生了改变,对船在行驶中如何保持稳定、减少阻力的方法认识模糊。

【教学目标】科学概念目标1.不同时期、不同类型的船具有不同的特点和发展趋势。

2.造船的技术发展推动着人类社会的发展和文明进程。

教科版五年级下册科学第二单元知识点一、如何产生热1.有多种方法可以产生热。

2.虽然衣服本身不能产生热量,但加穿衣服可以减缓身体向空气散发热量的速度,起到保暖的作用。

3.当我们感到冷时,可以通过运动、多穿衣服、吃热的食物、靠近热源等方法来保暖。

二、冷水加热1.水在变热的过程中,如果重量发生了变化,它的沉浮也可能发生变化。

2.水在变热的过程中,如果体积大小发生了变化,它的沉浮也有可能发生变化。

3.装有热水的塑料袋能浮在冷水盆中。

因为相同重量的水在加热时体积会变大,加满水的试管上面包一块气球皮,加热时气球皮会鼓起来。

三、液体的热胀冷缩1.水受热时体积会增大,受冷时体积缩小,而重量不变。

我们把水的体积的这种变化叫做热胀冷缩。

2.许多液体受热以后体积会变大,受冷以后体积会缩小。

3.物体由冷变热或由热变冷的过程中会发生体积的变化,这可以通过我们的感官感觉到或通过一定的装置和实验被观察到。

4.要明显地观察到水由冷变热时体积的变化,可以利用一个烧瓶装满水,上面橡皮塞上插一空心玻璃管,水变热时水位上升,水变冷时水位下降,这种水体积的变化叫做热胀冷缩。

但水在4摄氏度时正好相反,是热缩冷胀。

其它的液体也具有热胀冷缩的性质,所以装液体的瓶子都不会装满。

5.温度计是根据液体热胀冷缩的性质设计的。

实验:“水具有热胀冷缩性质”实验材料:平底烧瓶1个、带玻璃管的橡胶塞1套、红色水若干、热水、冷水、烧杯2个、记号笔1支。

实验过程:将红色的水装满平底烧瓶,再将带玻璃管的橡胶塞插在平底烧瓶上,插紧。

在玻璃管中的水柱位置做好标记。

将烧瓶放入热水中,观察水柱的变化,并做好标记;然后将烧瓶放入冷水中,观察水柱的变化,并做好标记。

实验现象:放入热水中的平底烧瓶的水柱液面升高了,说明水的体积膨胀了;放入冷水中的平底烧瓶的水柱液面下降了,说明水的体积缩小了。

实验结论:水具有热胀冷缩的性质。

四、空气的热胀冷缩1.气体受热以后体积会胀大,受冷以后体积会缩小。

新教科版小学科学五年级下册第二单元第3课《用沉的材料造船》优质说课稿今天我要说课的内容是新教科版小学科学五年级下册第二单元第3课《用沉的材料造船》。

第二单元的主题是“船的研究”。

船是人类的伟大发明。

自从有了船,人们可以借助它在水面上自由、方便地行驶,还可以把很多货物运送到远方。

本章教学,将围绕船的材料、结构、动力等内容,引导学生在比较船的不同中,认识船只在体积、材料、构造、动力等方面的科学技术演化特点;让学生选择材料,设计和制作一艘符合一定性能标准的小船。

第3课主要让学生通过用橡皮泥和铝箔造船,学生在实践中体验不断改进船的形状来承载一定重量;通过操作、阅读资料等形式来改进船的稳定性。

本课承担着实现单元教学目标的任务。

为了更好地教学,下面我将从教材分析、教学目标、教学重难点、学情分析、教学准备、教学方法、教学过程等方面进行说课。

一、教材分析本节教材首页背景呈现了用钢铁轮船的图片。

通过观察,学生能快速聚焦到本节的探究主题上去。

教材安排了四部分内容。

第一部分是“聚焦”。

本部分以沉的材料造船为话题,提出1个问题,引起学生思考,直接激起学生进行探究问题的兴趣。

第二部分是“探索”。

主要由两个活动组成,体验“问题——设计——制作——测试——完善”技术与工程的典型的学习过程。

活动1是“用橡皮泥和铝箔做船”,认识到沉的材料可以造船,摸索让沉的材料浮起来的方法;活动2是“测试用橡皮泥和铝箔制作的船能否装载一定量的金属垫圈”。

在这个过程中,学生将经历反复修改、制作的过程,从而让自己所制作的船具有一定的载重量和稳定性。

第三部分是“研讨”部分,共提出2个问题供学生研究讨论。

第四部分是“资料”,通过图片展示,感受渡船和双体帆船的稳定性与它们底部宽阔的构造有关,帮助学生理解船只的稳定性问题。

这四个环节紧紧相扣,成为一个密切关联的整体。

二、说教学目标1.科学知识:(1)沉的材料可以造船。

(2)相同质量的橡皮泥、相同大小的铝箔,做成船的体积越大,受到的浮力越大,越容易浮在水面上。

教科版五年级科学下册第二单元热知识点及教材习题解析(简答题)1.水在变热的过程中,如果_重量发生了变化,它的沉浮也可能发生变化;水在变热的过程中,如果_体积大小发生了变化,它的沉浮也可能发生变化。

2.水受热时体积膨胀,受冷时体积缩小,我们把水的体积的这种变化叫做_热胀冷缩3.物体的热胀冷缩和微粒运动有关:当物体吸热升温以后,微粒加快了运动,微粒之间的距离增加,物体就_膨胀了;当物体受冷后,微粒的运动减慢,微粒之间的距离缩小,物体就收缩了。

4.大多数的金属会热胀冷缩,可是有两种金属就与众不同,它们是热缩冷胀。

这两种金属就是_锑_和_鉍。

5.热总是从较_热的一端传向较冷的一端。

6.通过直接接触,将热从一个物体传递给另一个物体,或者从物体的一部分传递到另一部分的传热方法叫做_热传导。

7.不同的物体传导热量的快慢是不一样的。

8.钢、铁做的炒锅很容易热起来。

所以食物一会儿就熟了。

我们把这一类物体称为热的良导体。

木头、塑料导热很慢.所以铁锅的木把儿或塑料柄不会很热,它不会烫伤我们的手。

像木头、塑料等,我们把它们叫做热的不良导体。

教材问答题P28:1.要使一-杯冷水变成热水.我们有哪些方法?水在变热的过程中会发生什么变化?我们怎么解释其中的原因呢?答:要使一杯冷水变成热水可以分别用酒精灯、火炉加热。

水在变热的过程中体积会增大。

是因为物体热胀冷缩的原因。

2.用能密封的小塑料袋装一些冷水,然后把它浸没在热水盆里。

塑料袋里的水会热起来吗?还发现了什么现象?答:塑料袋里的水会热起来,还发现水袋慢慢上浮起来。

P34:与水相比,空气的热胀冷缩有什么特别的地方?答:与水相比,空气的热胀冷缩更加明显。

P37:用一段30厘米左右长的钢条做--个桥的模型,然后给“桥" (钢条)加热,观察会发生什么情况,钢条会伸长吗?答:钢条受热会延长,而钢条頂端的大头针会倾斜而倒下。

P38:1.我们用铜球、钢条做了这些实验,可以肯定地说“金属受热时会膨胀”吗?答:不能,因为有的金属不是热胀冷缩,而是热缩冷胀,如锑和铋。

2023教科版五年级下册科学全册知识点整理第二单元船的研究2.1.船的历史1.船的历史舟筏时代:用桨来驱动的窄而长的无篷小船。

用橹来操纵方向和驱动前进的木结构的船。

帆船时代:船体上有桅杆,船帆悬挂在贯穿船头和船尾的长帆析上,利用风力前进。

蒸汽机船时代:用蒸汽机作为前进动力的船,两大特征便是冒着滚滚黑烟的烟囱和巨大的明轮推进器。

柴油机船时代:轮船:现代轮船大都由钢铁制成,使用涡轮发动机,以螺旋桨驱动船前进。

潜艇:能潜入水下进行作战和活动的舰艇。

2.船是人类的伟大发明,是生活中常见的运输工具。

自从有了船,人们可以借助它在水面上自由方便地行驶,还可以把很多货物运送到远方。

人类的活动范围大大扩大,人类的物资运输和交流也大大增加。

船与我们的生活紧密相连。

3.船的发展史:(1)船的种类繁多,有独木舟、木筏、摇橹木船、帆船、明轮船、气垫船、远洋货轮、现代客船航空母舰等。

(明轮是船的一种推进工具,它比篙、桨、橹等推进工具前进一步,比螺旋桨效率低)(2)人类使用船舶作为运输工具从远古的独木舟发展到现代的运输船舶,大体经历了四个时代:舟筏时代、帆船时代、蒸汽机船时代和柴油机船时代。

4.船的比较。

5.从船的发展历史中,我们可以发现,船的体职、材料、动力、结构、速度等都在不断改进与变化。

6.独木舟装载量小和稳定性差。

独木舟的稳定性与其结构有关。

装载一个物体的时候,需要放在合适的位置,使独木舟受力均匀,不易侧翻。

为了保持独木舟稳定而不侧翻,可以将物体固定在独木舟的重心位置。

7.让独木舟保持稳定而不侧翻的方法(1)船体两侧厚薄要均匀。

(2)船的边缘高度要一致。

(3)装载物体时要保持平衡。

8.船在水中行驶时,会受到水对它的阻力作用。

不同形状的独木舟在行驶中受到的阻力不同。

尖形船首可以减少船在行驶中受到的阻力。

2.2.用浮的材料造船1.古人发现浮的材料可以造船。

最早的独木舟就是人们利用可以漂浮的树干造出来的。

但是,独木舟在水中不够稳定,装载的货物也有限。

五年级下册第二单元热

一、热起来了

1.有多种方法可以(产生热)。

2.加穿衣服会使人体感觉到热,但衣服本身(不能)产生热量,它只能减缓身体向空气散发热量的速度,起到(保暖)的作用。

3.当我们感到冷时,我们可以通过(运动)、(多穿衣服)、(吃热的食物)、(靠近热源)等方法来保暖。

二、给冷水加热

1、水在变热的过程中,如果(重量)发生了变化,它的(沉浮)也可能发生变化。

2、水在变热的过程中,如果(体积大小)发生了变化,它的(沉浮)也有可能发生变化。

3、装有热水的塑料袋能浮在冷水盆中。

因为相同重量的水在加热时体积会(变大),加满水的试管上面包一块气球皮,加热时气球皮(鼓起来了)。

三、液体的热胀冷缩

1、水受热时(体积会增大),受冷时体积(缩小),而(重量不变)。

我们把水的(体积)的这种变化叫做(热胀冷缩)。

2、(许多液体)受热以后体积会变大,受冷以后体积会缩小。

3、物体由冷变热或由热变冷的过程中会发生(体积)的变化,这可以通过我们的(感官)感觉到或通过(一定的装置和实验)被观察到。

4、要明显地观察到水由冷变热时体积的变化,利用一个烧瓶装满水,上面橡皮

塞上插一空心玻璃管,水变热时水位上升水变冷时水位下降,这种水体积的变化叫做(热胀冷缩)。

但水在4摄氏度时正好相反,是(热缩冷胀)。

其它的液体也具有热胀冷缩的性质,所以装液体的瓶子都不会装满。

5、温度计是根据(液体热胀冷缩)的性质设计的。

实验:“水具有热胀冷缩性质”

实验材料:平底烧瓶1个、带玻璃管的橡胶塞1套、红色水若干、热水、冷水、

烧杯2个、记号笔1支。

实验过程:将红色的水装满平底烧瓶,再将带玻璃管的橡胶塞插在平底烧瓶上,

插紧。

在玻璃管中的水柱位置做好标记。

将烧瓶放入热水中,观察水柱的变化,并做好标记;然后将烧瓶放入冷水中,观察水柱的变化,并做好标记。

实验现象:放入热水中的平底烧瓶的水柱液面升高了,说明水的体积膨胀了;放入冷水中的平底烧瓶的水柱液面下降了,说明水的体积缩小了。

实验结论:水具有热胀冷缩的性质。

四、空气的热胀冷缩

1、(气体)受热以后体积会胀大,受冷以后体积会缩小。

2、常见的物体都是由(微粒)组成的,而微粒总在那里不断地(运动)着。

物体的(热胀冷缩)和(微粒运动)有关。

3、(许多固体和液体)都有(热胀冷缩)的性质,(气体)也有热胀冷缩的

性质。

实验:设计一个空气具有热胀冷缩的性质的实验。

研究问题:空气具有热胀冷缩的性质吗?

我的猜想:空气具有热胀冷缩的性质。

实验材料:锥形瓶1个、气球1个、热水、冷水、烧杯2个。

实验过程:将气球紧套在锥形瓶上,然后将锥形瓶放入热水中,观察气球皮的变化;再放入冷水中,观察气球皮的变化。

实验现象:放入热水中的锥形瓶上的气球皮鼓了起来;放入冷水中的锥形瓶上的气球皮憋了回去。

实验结论:空气具有热胀冷缩的性质。

五、金属热胀冷缩吗?

1、有些固体和液体在一定条件下是(热缩冷胀)的,例如(锑)、(镓)和(铋)这三种金属就是热缩冷胀的;(0℃—4℃之间)的水是(冷胀热缩)。

2、钢铁造的桥在温度变化时会(热胀冷缩),因此,铁桥通常都架在滚轴上。

3、铜球在加热后(不能)穿过铁环,冷却后(能)穿过铁环,说明铜具有(热胀冷缩)的性质。

所以钢条加热后会(变长加粗)、铁轨铺设时分段并留有缝隙。

实验:验证一下固体具有热胀冷缩的性质的实验。

我选用(铜球)来验证固体具有热胀冷缩的性质。

实验材料:带链铜球1只、刚好通过铜球的铜环1套、酒精灯、冷水、火柴。

实验过程:将带链铜球通过铜环;将带链铜球在酒精灯上加热一会后,尝试让

带链铜球通过铜环;将加热后的带链铜球浸入冷水中冷却一会后再次让带链铜球通过铜环。

实验现象:未加热前的铜球能通过铜环;加热后的铜球不能通过铜环;在水中冷却后的铜球能通过铜环。

实验结论:铜球(固体)具有热胀冷缩的性质。

六、热是怎样传递的

1、热是一种(能量)的形式,热能够从物体(温度较高)的一端向(温度较低)的一端传递,从温度高的物体向温度低的物体传递,直到两者温度相同。

2、热传递主要通过(热传导)、(对流)和(热辐射)三种方式实现。

3、通过(直接接触),将(热)从一个物体传递给另一物体,或者从物体的一部分传递到另一部分的传热方法叫(热传导)。

4、(不同材料)制成的物体,(导热性能)是不一样的。

5、热从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分的传热方法叫(热传递)。

实验:设计一个“热是怎样传递”的实验。

实验材料:铁架台2套、铁丝1段、凡士林、火柴、酒精灯。

实验过程:(1)将铁丝横着固定在两个铁架台上(横着架在铁架台上);(2)用凡士林在铁丝上每隔一段粘上一根火柴;(3)用酒精灯从铁丝的一段加热。

实验结论:热总是从较热的一端传向较冷的一端。

七、传热比赛

1、热的良导体,导热(快),散热(快)。

铁是热的(良导体),空气是一种热的(不良导体)。

2、热的不良导体,导热(慢),散热(慢),可以(减慢)物体热量的散失。

3、像金属这样导热性能好的物体称为热的(良导体);而像塑料、木头这样导热性能差的物体称为热的(不良导体)。

实验:设计一个传热比赛。

实验材料:大小相同的塑料勺、木勺、铁勺各一把,热水、烧杯1个、豆子3颗、凡士林。

实验过程:(1)用凡士林分别在塑料勺、木勺、铁勺的勺柄上粘上一颗豆子;(2)将三把勺子同时浸入热水中;(3)观察勺柄上豆子的变化。

实验现象:铁勺上的豆子先落下来了,其次是塑料勺,最后是木勺。

实验结论:铁的传热性能最好,其次是塑料,最后是木头。

八、设计制作一个保温杯

制作保温杯:

1、隔绝空气与水相接触,设计一个用热的不良导体制用的盖子。

2、用热的不良导体制成杯身或在杯子外制成一个杯套。

棉衣棉被作为热的不良导体,所起的作用是阻止或减缓热量的传递速度。

冷柜断电盖棉被是减缓空气中的热量向冷柜传递。