病原微生物的分类及危害教学提纲

- 格式:doc

- 大小:12.50 KB

- 文档页数:2

国内外关于病原微生物危害等级的划分1、《病原微生物实验室生物安全管理条例》第七条规定,国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程度,将病原微生物分为四类:第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或间接在人与人、动物与人、动物与动物之间传播的微生物。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

其中,第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

2、《实验室生物安全通用要求》(GB 19489-2004根据生物因子对个体和群体的危害程度将其分为4级:危害等级Ⅰ(低个体危害,低群体危害:不会导致健康工作者和动物致病的细菌、真菌、病毒和寄生虫等生物因子。

危害等级Ⅱ(中等个体危害,有限群体危害:能引起人或动物发病,但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病原体。

实验室感染不导致严重疾病,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

危害等级Ⅲ( 高个体危害,低群体危害:能引起人或动物严重疾病,或造成严重经济损失,但通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能用抗生素抗寄生虫药治疗的病原体。

危害等级Ⅳ(高个体危害,高群体危害:能引起人或动物非常严重的疾病,一般不能治愈,容易直接、间接或因偶然接触在人与人,或动物与人,或人与动物,或动物与动物之间传播的病原体。

3、农业部《兽医实验室生物安全管理规范》中的微生物危害通常分为以下4级:生物危害1级:对个体和群体危害程度低,已知的不能对健康成年人和动物致病的微生物。

生物危害2级:对个体危害程度为中度,对群体危害较低,主要通过皮肤、粘膜、消化道传播。

病原微生物的分类与风险分级精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-附件1病原微生物的分类与风险分级病原微生物的分类与风险分级病原微生物是指能够使人或者动物致病的微生物。

根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度,将病原微生物分为4类,相应风险等级为I级~IV级。

第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物患非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

相应的风险等级为IV级(个体高风险,群体高风险),即容易直接或间接或因偶然接触在人与人、动物与人、人与动物、动物与动物间传播,一般为不能治愈的病原体(如Smallpox virus)。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物患严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物问传播的微生物。

相应的风险等级为Ⅲ级(个体高风险,群体低风险),即通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能使用抗生素、抗寄生虫药治疗的病原体(如Salmonellatyphi、prion)。

?第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

相应的风险等级为Ⅱ级(个体中风险,群体有限风险),一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不构成严重危险的病原体。

实验室暴露很少引起致严重性疾病的感染,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

相应的风险等级为I级(个体低风险,群体低风险),即不会使健康工作者或动物致病的微生物(如细菌、真菌、病毒)和寄生虫等(如非致病性生物因子)。

其中第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

![[最新]国内外关于病原微生物危害等级的划分](https://uimg.taocdn.com/401c8948302b3169a45177232f60ddccda38e6b3.webp)

国内外关于病原微生物危害等级的划分一、《病原微生物实验室生物安全管理条例》(国务院令第424号)第七条国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度,将病原微生物分为四类:第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

二、《实验室生物安全通用要求》GB 19489—2004(2004-10-01实施)3 危害程度分级根据生物因子对个体和群体的危害程度将其分为4级3.1危害等级Ⅰ(低个体危害,低群体危害)不会导致健康工作者和动物致病的细菌、真菌、病毒和寄生虫等生物因子。

3.2 危害等级Ⅱ(中等个体危害,有限群体危害)能引起人或动物发病,但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病原体。

实验室感染不导致严重疾病,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

3.3 危害等级Ⅲ( 高个体危害,低群体危害)能引起人或动物严重疾病,或造成严重经济损失,但通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能用抗生素抗寄生虫药治疗的病原体。

3.4 危害等级Ⅳ(高个体危害,高群体危害)能引起人或动物非常严重的疾病,一般不能治愈,容易直接、间接或因偶然接触在人与人,或动物与人,或人与动物,或动物与动物之间传播的病原体。

三、农业部《兽医实验室生物安全管理规范》5 微生物危害分级5.1. 微生物危害通常分为以下4级生物危害1级:对个体和群体危害程度低,已知的不能对健康成年人和动物致病的微生物。

病原微生物学知识点病原微生物学是研究引起疾病的微生物的科学,涵盖了病原微生物的分类、结构、生物学特性、传播途径以及与宿主的相互作用等多个方面。

具备一定的病原微生物学知识对于诊断、预防和治疗疾病至关重要。

本文将从病原微生物的种类、感染机制和相关防控措施等方面进行论述。

一、病原微生物的种类病原微生物主要包括细菌、病毒、真菌和寄生虫等。

细菌是一类单细胞微生物,形态多样,包括球菌、杆菌、螺旋菌等。

病毒是非细胞的微生物,依赖于宿主细胞的代谢来复制自身。

真菌是一类复杂的微生物,包括酵母菌和菌丝菌等。

寄生虫是一类高度适应寄生生活方式的生物,包括原生动物、线虫和节肢动物等。

以上病原微生物种类各不相同,可引起不同类型的疾病。

二、病原微生物的感染机制病原微生物引起疾病的过程主要包括感染、侵袭、毒性和免疫反应等环节。

首先,病原微生物通过某种途径进入宿主体内,这可以是通过呼吸道、食道、消化道、皮肤或黏膜等。

然后,病原微生物侵入宿主组织或细胞,通过各自的病原机制引起宿主损伤,产生毒素或触发宿主免疫反应。

在此过程中,宿主的免疫系统与病原微生物展开抗争,形成一种平衡状态。

三、病原微生物的防控措施为了预防和控制疾病的传播,需要从源头上控制病原微生物的传播途径。

以下是一些常见的防控措施:1. 个人卫生措施:勤洗手、保持良好的卫生习惯,尤其是在处理食物、接触动物或外出后。

2. 疫苗接种:疫苗是一种预防疾病的有效手段,可以使人体产生免疫力,增强抵抗力。

3. 消毒措施:采取适当消毒方法,如使用消毒剂、高温蒸汽或紫外线杀菌,可以有效阻断病原微生物的传播。

4. 隔离措施:针对某些传染性疾病,采取隔离措施来阻止其传播。

如患者隔离、接触者隔离和医院感染控制等。

5. 环境卫生控制:保持室内外环境的清洁和通风,减少病原微生物的滋生和存活环境。

病原微生物学知识的掌握对于了解疾病的原因和传播途径、制定防控措施以及科学应对疾病具有重要意义。

通过不断深入学习和研究,我们能够更好地应对病原微生物带来的挑战,保护人类的健康。

病原微生物学知识点重点整理一、病原微生物的分类和特点:1.病原微生物的分类:病毒、细菌、真菌、寄生虫等。

2.病原微生物的特点:生物体极小、具有其中一种形态、具有遗传功能、能够繁殖、能够感染寄主。

二、病毒学:1.病毒的结构和复制:包括病毒颗粒的构成、病毒的复制策略(依赖宿主合成、利用细胞器等)。

2.病毒的传播途径:包括空气传播、飞沫传播、血液传播、消化道传播等。

3.病毒感染的机制:包括侵入宿主细胞、复制病毒基因组、合成病毒蛋白质、组装病毒颗粒等。

4.病毒与宿主的相互作用:包括病毒基因的表达与宿主免疫的关系、病毒与宿主细胞的互作等。

三、细菌学:1.细菌的形态和结构:包括球菌、杆菌、弧菌等形态的描述,细菌的细胞壁、细胞膜、质粒等结构。

2.细菌的代谢和营养:包括细菌的能量代谢(厌氧、好氧)和营养需求(有机物、无机盐等)。

3.细菌的生长和繁殖:包括细菌的生长曲线、细菌的繁殖方式(二分裂、孢子形成等)。

4.细菌感染机制:包括细菌侵入宿主组织、产生毒素、引起免疫反应等。

5.抗生素与细菌的耐药性:包括抗生素的作用机制、细菌耐药性的产生和传播等。

四、真菌学:1.真菌的分类和特点:包括真菌门的分类(子囊菌门、担子菌门等)、真菌的体型(菌丝、孢子等)。

2.真菌的生活方式和营养:包括真菌的营养方式(腐生、寄生等)、真菌的生长条件(温湿度)。

3.真菌感染机制:包括真菌侵入宿主、产生病原灶、引起宿主免疫反应等。

4.抗真菌药物和真菌耐药性:包括抗真菌药物的分类和作用机制、真菌耐药性的发展和管理。

五、寄生虫学:1.寄生虫的分类和特点:包括原生动物门、线虫门、扁虫门等的分类,寄生虫的生活史和寄生方式。

2.寄生虫的感染机制:包括寄生虫侵入宿主、寄生虫的生长、寄生虫引起病原灶等。

3.寄生虫病的流行病学:包括寄生虫病的地理分布、传播途径、宿主和环境因素。

4.抗寄生虫药物和寄生虫耐药性:包括抗寄生虫药物的分类和作用机制、寄生虫耐药性的发展和管理。

医学微生物学概述1.基本概念:微生物、正常菌群、病原微生物、条件致病菌2.微生物分类及三类微生物的特点3.医学微生物学的概念。

细菌的形态与结构1.细菌的概念、基本形态及测量单位。

2.细菌细胞壁的组成及革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌细胞壁的不同点。

内毒素的毒性成分。

(脂质A)3.细菌特殊结构与致病的关系。

青霉素杀菌的机理。

4.核糖体、质粒、芽胞及荚膜的概念。

5.革兰氏染色的方法、结果及临床意义。

细菌的生长与代谢1.细菌生长繁殖的条件(充足的营养物质、适宜的PH值、适宜的温度、必要的气体环境)。

2.细菌繁殖的方式(二分裂繁殖)、速度(繁殖一代20——30分钟、结核菌繁殖一代用时18——20小时)。

3.细菌群体生长繁殖的规律及各生长期的意义,特别是对数期。

4.细菌合成代谢产物及其意义;热原质、抗生素、抗菌素的概念细菌的遗传变异1.常见的细菌变异现象(如S-R变异,为菌落变异),特别是毒力变异(BCG)及其意义。

2.质粒和噬菌体的概念。

3.质粒的主要特性。

4.基因转移与重组的方式(转化、转导、接合、溶原性转移的概念)细菌的致病性1.基本概念:细菌的致病性,条件致病菌、细菌毒力、侵袭力、细菌毒素、内源性感染、外源性感染。

(条件致病菌致病的条件)2.构成细菌毒力的物质(①菌体表面结构:菌毛、膜磷壁酸、荚膜、M蛋白、A蛋白。

②毒素:内毒素、外毒素)及其作用。

3.内毒素与外毒素的区别,常见的细菌外毒素种类及其作用,类毒素的定义。

4.临床上常见的几种全身感染(毒血症、菌血症、败血症及脓毒血症的概念)抗菌免疫1.屏障结构和吞噬细胞种类2.吞噬细胞吞噬病原菌的结果(完全吞噬和不完全吞噬)。

消毒与抗菌1.基本概念:消毒、灭菌、无菌、无菌操作。

2.干烤法、高压蒸汽灭菌法、紫外线消毒法、过滤除菌法的要求及适用范围.细菌感染的实验实检查原则1.标本的采集、送检原则及注意事项。

2.病原菌的常用检验程序。

病原性球菌1.病原性球菌的概念,种类及染色性。

病原微生物的分类及危害

病原微生物的分类及危害

国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度,将病原微生物分为四类:第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

危害程度分级

根据生物因子对个体和群体的危害程度将其分为4级

1危害等级Ⅰ(低个体危害,低群体危害)不会导致健康工作者和动物致病的细菌、真菌、病毒和寄生虫等生物因子。

2 危害等级Ⅱ(中等个体危害,有限群体危害)能引起人或动物发病,但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病原体。

实验室感染不导致严重疾病,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

3 危害等级Ⅲ( 高个体危害,低群体危害)能引起人或动物严重疾病,或造成严重经济损失,但通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能用抗生素抗寄生虫药治疗的病原体。

4 危害等级Ⅳ(高个体危害,高群体危害)能引起人或动物非常严重的疾病,一般不能治愈,容易直接、间接或因偶然接触在人与人,或动物与人,或人与动物,或动物与动物之间传播的病原体。

1 / 1。

病原微生物的分类与风险分级(共1页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--附件1病原微生物的分类与风险分级病原微生物的分类与风险分级病原微生物是指能够使人或者动物致病的微生物。

根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度,将病原微生物分为4类,相应风险等级为I级~IV级。

第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物患非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

相应的风险等级为IV级(个体高风险,群体高风险),即容易直接或间接或因偶然接触在人与人、动物与人、人与动物、动物与动物间传播,一般为不能治愈的病原体(如Smallpox virus)。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物患严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物问传播的微生物。

相应的风险等级为Ⅲ级(个体高风险,群体低风险),即通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能使用抗生素、抗寄生虫药治疗的病原体(如Salmonellatyphi、prion)。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

相应的风险等级为Ⅱ级(个体中风险,群体有限风险),一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不构成严重危险的病原体。

实验室暴露很少引起致严重性疾病的感染,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

相应的风险等级为I级(个体低风险,群体低风险),即不会使健康工作者或动物致病的微生物(如细菌、真菌、病毒)和寄生虫等(如非致病性生物因子)。

其中第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

2。

高中生物学习中的病原微生物与防控在高中生物学习中,我们经常接触到病原微生物以及其相应的防控措施。

病原微生物是引起各种传染病的主要因素之一,了解其特征和传播途径对于疾病的预防和控制至关重要。

本文将从病原微生物的分类、传播途径、预防措施等方面进行探讨。

一、病原微生物的分类病原微生物主要包括细菌、病毒、真菌和寄生虫。

细菌是一类单细胞微生物,具有不同的形态和生理特征。

它们可以通过直接接触、飞沫传播、空气传播等途径引起感染性疾病。

病毒是一种非细胞性微生物,需要宿主细胞来进行复制。

它们通过空气飞沫、血液传播等方式引起各种病毒性感染。

真菌是一类寄生或营养性微生物,可以通过空气、土壤、食物等途径引起真菌感染病。

寄生虫通常是一种多细胞的生物体,通过生活在其他生物体内或附近来获取营养和生存条件。

二、病原微生物的传播途径病原微生物的传播途径多种多样,常见的有空气传播、飞沫传播、接触传播、食物传播和虫媒传播等。

空气传播主要指通过呼吸道飞沫或气溶胶传播病原微生物,如流感、麻疹等。

飞沫传播发生在近距离的人际接触中,如咳嗽、打喷嚏时的飞沫含有病原微生物,易导致呼吸道感染。

接触传播是指通过直接接触感染者的皮肤、黏膜等途径传播,如疱疹、霍乱等。

食物传播是指通过食物中的病原微生物引起感染,如肠道疾病等。

虫媒传播是指通过蚊虫、跳蚤等昆虫的叮咬传播病原微生物,如疟疾、登革热等。

三、病原微生物的预防措施针对不同的病原微生物,我们可以采取相应的预防措施进行防控。

首先,加强个人卫生习惯是预防病原微生物传播的重要措施。

勤洗手、正确咳嗽、多通风等有助于减少空气传播的感染风险。

其次,注意食品的安全和卫生是防止食物传播病原微生物的关键。

食品的加工、贮存、加热要符合卫生标准,避免食用生或未煮熟的食物。

此外,保持环境的清洁和卫生也是预防病原微生物传播的重要手段。

定期清洁卫生间、居住环境,减少细菌、真菌的滋生。

最后,疫苗接种可以增强机体对特定病原微生物的免疫力,阻止疾病的传播。

大家好!今天我站在这里,非常荣幸能和大家一起探讨一个与我们生活息息相关的话题——病原微生物。

病原微生物是一类能够引起人类和动植物疾病的微生物,它们的存在和活动对人类健康和生态平衡构成了巨大的威胁。

今天,我将从病原微生物的定义、种类、危害以及防治措施等方面进行阐述,希望大家能够对这一话题有更深入的了解。

一、病原微生物的定义病原微生物是指能够引起疾病的微生物,包括细菌、病毒、真菌、寄生虫等。

这些微生物具有以下特点:1. 生物学特性:病原微生物具有特定的形态、结构和生理功能,能够进行繁殖和传播。

2. 传染性:病原微生物可以通过空气、水源、食物、接触等途径传播给人类和动植物。

3. 病原性:病原微生物侵入宿主体内后,能够引起宿主产生疾病。

二、病原微生物的种类病原微生物种类繁多,以下列举几种常见的病原微生物:1. 细菌:如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、霍乱弧菌等。

2. 病毒:如流感病毒、艾滋病病毒、乙肝病毒等。

3. 真菌:如念珠菌、曲霉菌等。

4. 寄生虫:如疟原虫、血吸虫等。

三、病原微生物的危害病原微生物的危害主要体现在以下几个方面:1. 传染性疾病:病原微生物是许多传染性疾病的根源,如流感、艾滋病、乙肝、肺结核等。

2. 生态破坏:病原微生物可以破坏生态平衡,导致动植物种群减少,甚至灭绝。

3. 经济损失:病原微生物引发的疾病会导致经济损失,如农作物减产、畜牧业损失等。

4. 社会影响:病原微生物引发的疾病可能引发社会恐慌,影响社会稳定。

四、病原微生物的防治措施为了有效预防和控制病原微生物,我们需要采取以下措施:1. 加强健康教育:普及病原微生物相关知识,提高公众的自我防护意识。

2. 完善法律法规:建立健全传染病防治法律法规,规范病原微生物的研究、生产和应用。

3. 强化监测与预警:加强病原微生物监测,及时发现和控制疫情。

4. 推广疫苗接种:提高疫苗接种率,降低易感人群感染风险。

5. 加强国际合作:加强全球病原微生物防治合作,共同应对全球性传染病威胁。

《微生物的危害》教学目标:1. 了解微生物的定义和分类。

2. 掌握微生物对人类和环境的危害。

3. 培养学生的实验操作能力和观察能力。

教学重点:1. 微生物的分类和特点。

2. 微生物对人类和环境的危害。

教学难点:1. 微生物的分类和特点。

2. 实验操作和观察能力的培养。

教学准备:1. 实验室用具:显微镜、载玻片、盖玻片、染色剂等。

2. 实验材料:细菌、真菌、病毒等微生物样本。

3. 教学课件和资料。

教学过程:第一章:微生物的定义和分类一、导入1. 引导学生思考微生物的概念和特点。

2. 介绍微生物的定义和分类。

二、新课内容1. 讲解微生物的分类,包括细菌、真菌、病毒等。

2. 介绍微生物的特点和生物学特性。

三、课堂互动1. 学生分组讨论微生物的特点和分类。

2. 各小组汇报讨论结果,进行互动交流。

四、课后作业1. 要求学生绘制微生物分类示意图。

2. 写一篇关于微生物特点的小短文。

第二章:微生物对人类的健康危害一、导入1. 引导学生思考微生物对人类健康的危害。

2. 讲解微生物对人类健康的危害及实例。

二、新课内容1. 介绍微生物引起的人类疾病,如细菌性感染、病毒性感染等。

2. 讲解微生物在疾病传播中的作用。

三、课堂互动1. 学生分组讨论微生物对人类健康的危害。

2. 各小组汇报讨论结果,进行互动交流。

四、课后作业1. 要求学生列举常见的微生物引起的疾病。

2. 写一篇关于微生物对人类健康危害的小短文。

第三章:微生物对环境的危害一、导入1. 引导学生思考微生物对环境的危害。

2. 讲解微生物对环境的危害及实例。

二、新课内容1. 介绍微生物对环境的危害,如土壤污染、水体污染等。

2. 讲解微生物在环境治理中的作用。

三、课堂互动1. 学生分组讨论微生物对环境的危害。

2. 各小组汇报讨论结果,进行互动交流。

四、课后作业1. 要求学生列举常见的微生物对环境的危害。

2. 写一篇关于微生物对环境影响的小短文。

第四章:微生物实验操作一、导入1. 引导学生思考实验在研究微生物中的重要性。

高中生物学习中的微生物与疾病防治微生物作为生命世界中的重要组成部分,对于高中生物学习来说具有重要意义。

在生物学课程中,学习微生物与疾病防治的相关知识,不仅可以帮助我们了解微生物的生态作用和重要性,更能够培养我们的科学思维和健康意识。

本文将从微生物的分类、微生物与人类健康的关系以及疾病防治方面展开论述。

一、微生物的分类微生物是一类极小的生物体,包括细菌、真菌、病毒和原生动物等。

细菌是一类原核生物,形态简单,无细胞核,基本上都是单细胞生物。

真菌是一类真核生物,体内多细胞排列或形成菌丝。

病毒是由核酸和蛋白质组成的非细胞生物,无自主繁殖能力,必须寄生在细胞内才能生存和繁殖。

原生动物是一类真核生物,体型较大,大部分为单细胞生物。

二、微生物与人类健康微生物与人类健康密切相关。

一方面,微生物在人体内起着重要的生理作用。

例如,我们的肠道中存在着大量的益生菌,它们可以分解食物,促进营养吸收,还能够合成某些维生素,帮助我们维持健康的消化系统。

另一方面,某些微生物也会对人体造成伤害,引发疾病的发生。

例如,细菌感染可以引起肺炎、腹泻等疾病;病毒感染可以导致流感、麻疹等疾病。

因此,对微生物与人体之间的相互关系进行深入研究,可以帮助我们更好地预防和治疗疾病。

三、微生物与疾病防治微生物与疾病的防治是高中生物学习中的重要内容。

首先,我们需要学习有关病原微生物的基本知识,包括其形态特征、生活习性等。

通过对细菌、病毒等病原微生物的了解,可以帮助我们更好地认识不同类型疾病的发病机制和传播途径。

其次,我们需要学习防治疾病的基本原则和方法。

例如,个人卫生的重要性、合理的饮食结构以及避免与患病人接触等都是预防疾病的有效措施。

此外,疫苗接种也是一种重要的疾病预防手段,通过注射疫苗可以激活人体自身的免疫力,从而避免病原微生物的侵袭。

除了学习疾病的防治措施,还需要了解微生物在医学领域中的应用。

例如,微生物可以用于制药业生产抗生素、疫苗等药品;在基因工程领域,微生物也被用于进行基因的重组和表达。

病原微生物的分类与风险分级Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】附件1病原微生物的分类与风险分级病原微生物的分类与风险分级病原微生物是指能够使人或者动物致病的微生物。

根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度,将病原微生物分为4类,相应风险等级为I级~IV级。

第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物患非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

相应的风险等级为IV级(个体高风险,群体高风险),即容易直接或间接或因偶然接触在人与人、动物与人、人与动物、动物与动物间传播,一般为不能治愈的病原体(如Smallpox virus)。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物患严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物问传播的微生物。

相应的风险等级为Ⅲ级(个体高风险,群体低风险),即通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能使用抗生素、抗寄生虫药治疗的病原体(如Salmonellatyphi、prion)。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

相应的风险等级为Ⅱ级(个体中风险,群体有限风险),一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不构成严重危险的病原体。

实验室暴露很少引起致严重性疾病的感染,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

相应的风险等级为I级(个体低风险,群体低风险),即不会使健康工作者或动物致病的微生物(如细菌、真菌、病毒)和寄生虫等(如非致病性生物因子)。

其中第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

初中生物微生物的危害教案

教学内容:初中生物

教学目标:了解微生物的危害,学会预防微生物感染

教学重点:微生物对人类的危害

教学难点:如何预防微生物感染

教学准备:教材、图片、PPT

教学过程:

一、引入

1. 引导学生探讨生活中是哪些微生物,如细菌、病毒等。

2. 提出问题:微生物对人类有哪些危害?

二、学习微生物的危害

1. 观看图片,了解微生物的种类及其危害。

2. 讲解细菌、病毒、真菌等微生物可能对人类健康造成的危害,如感冒、流感、肠胃炎等。

三、探讨微生物感染的预防方法

1. 讲解正确的洗手方法、保持良好卫生习惯的重要性。

2. 提出问题:怎样预防微生物感染?

3. 分组讨论,提出预防微生物感染的方法,包括勤洗手、避免接触污染物等。

四、总结

1. 总结今天学习的内容:微生物的危害及预防方法。

2. 强调预防微生物感染的重要性,提倡养成良好的卫生习惯。

3. 鼓励学生在生活中主动防范微生物感染,保护自己的健康。

五、作业

1. 写一篇感想:微生物的危害对你的影响及预防方法。

2. 家庭作业:观察家庭中的卫生状况,提出改进建议。

教学反思:通过本节课的学习,学生基本了解微生物的种类及对人类的危害,学会了预防

微生物感染的方法。

希望学生能够将所学知识应用于实际生活中,并保持良好的卫生习惯,保护自己的健康。

附录一病原微生物危害等级分类附录一:病原微生物危害等级分类病原微生物是指能够引起人类和动物疾病的微生物,包括细菌、病毒、真菌、寄生虫等。

病原微生物的危害等级分类是为了对不同的病原微生物进行风险评估和管理,以保障公共卫生和动物健康。

以下是病原微生物危害等级分类的详细介绍。

一、一级病原微生物一级病原微生物是指对人类和动物有潜在危险,但一般不具有传染性或传播能力的微生物。

这类微生物通常在自然界中广泛存在,但对人类和动物的健康影响较小。

一级病原微生物的实验室操作一般是安全的,不需要特殊的生物安全措施。

二、二级病原微生物二级病原微生物是指具有一定传染性,并能够引起人类和动物疾病的微生物。

这类微生物通常具有一定的传播能力,但传播范围有限,传播途径主要是经呼吸道、消化道、皮肤等直接接触。

实验室操作二级病原微生物需要采取一定的生物安全措施,如佩戴防护服、戴口罩、手套等。

三、三级病原微生物三级病原微生物是指具有高度传染性,并能够引起严重人类和动物疾病的微生物。

这类微生物通常具有广泛的传播能力,可通过空气传播、飞沫传播、接触传播等途径进行传播。

实验室操作三级病原微生物需要采取严格的生物安全措施,如在防护性较高的实验室中操作、使用生物安全柜等。

四、四级病原微生物四级病原微生物是指具有极高传染性,并能够引起严重人类和动物疾病的微生物。

这类微生物通常具有极强的传播能力,可通过空气传播、飞沫传播、接触传播等途径进行广泛传播。

实验室操作四级病原微生物需要在高度密闭的生物安全实验室中进行,采取严格的生物安全措施,如全套防护服、生物安全柜、负压通风等。

在实验室操作病原微生物时,应根据病原微生物的危害等级进行严格的生物安全管理。

对于一级病原微生物,一般只需要采取基本的生物安全措施即可,如佩戴实验服、戴手套等。

对于二级病原微生物,需要在实验室中进行操作,并采取相应的生物安全措施,如佩戴防护服、戴口罩等。

对于三级和四级病原微生物,需要在高度密闭的生物安全实验室中进行操作,并采取严格的生物安全措施,如全套防护服、生物安全柜、负压通风等。

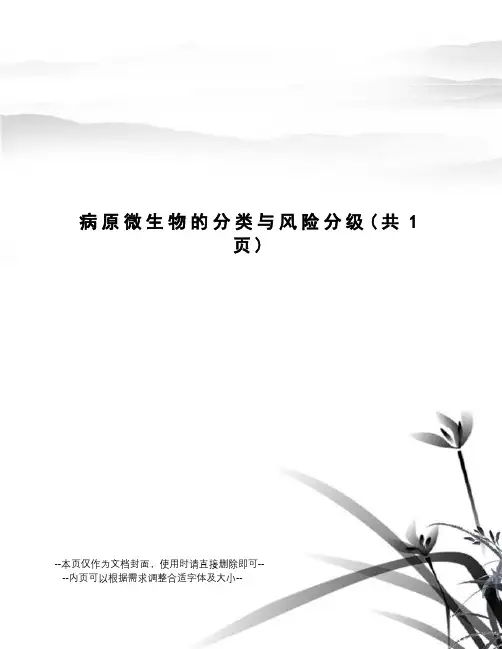

附录一病原微生物危害等级分类本规范采用《病原微生物实验室安全管理条例》的病原微生物危害等级分类方法,与《实验室生物安全通用要求》( GB19489-2008)和 WHO《实验室生物安全手册》的分类方法对应关系见表 1。

表 1:病原微生物的危害等级划分与标准《病原微生物实验室生物安《实验室生物安全通用要求》WHO《实验室生物安全手册》全管理条例》GB19489-2008(第三版 2004 )四类在通常情况下不会引Ⅰ级(低个体危害,低群体Ⅰ级(无或极低的个体和群危害)不会导致健康工作者和起人类或者动物疾病的微生体危险)不太可能引起人或动动物致病的细菌、真菌、病毒物。

物致病的微生物。

和寄生虫等生物因子。

三类能够引起人类或者动Ⅱ级(中等个体危害,有限Ⅱ级(个体危险中等,群体群体危害)能引起人或动物发危险低)病原微生物能够对人物疾病,但一般情况下对人、病,但一般情况下对健康工作或动物致病,但对实验室工作动物或者环境不构成严重危者、群体、家畜或环境不会引人员、社区、牲畜或环境不易害,传播风险有限,实验室感起严重危害的病原微生物。

实导致严重危害。

实验室暴露也染后很少引起严重疾病,并且验室感染不导致严重疾病,具许会引起严重感染,但对感染具备有效治疗和预防措施的备有效治疗和预防措施,并且有有效的预防和治疗措施,并微生物。

传播风险有限。

且疾病传播的危险有限。

二类能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

Ⅲ级(高个体危害,低群体危害)能引起人类或动物严重疾病,或造成严重经济损失,但通常不能因偶尔接触而在个体间传播,或能使用抗生素、抗寄生虫药物治疗的病原微生物。

Ⅲ级(个体危险高,群体危险低)病原微生物通常能引起人或者动物的严重疾病,但一般不会发生感染个体向其他个体的传播,并且对感染由有效的预防和治疗措施。

Ⅳ级(高个体危害,高群体一类能够引起人类或者动危害)能引起人或动物非常严重疾病,一般不能治愈,容易物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣直接或间接或偶然接触在人与人,或动物与人,或人与动布消灭的微生物。

病原微生物的分类及

危害

精品文档

病原微生物的分类及危害

国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度,将病原微生物分为四类:第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

危害程度分级

根据生物因子对个体和群体的危害程度将其分为4级

1危害等级Ⅰ(低个体危害,低群体危害)不会导致健康工作者和动物致病的细菌、真菌、病毒和寄生虫等生物因子。

2 危害等级Ⅱ(中等个体危害,有限群体危害)能引起人或动物发病,但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病原体。

实验室感染不导致严重疾病,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

3 危害等级Ⅲ( 高个体危害,低群体危害)能引起人或动物严重疾病,或造成严重经济损失,但通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能用抗生素抗寄生虫药治疗的病原体。

4 危害等级Ⅳ(高个体危害,高群体危害)能引起人或动物非常严重的疾病,一般不能治愈,容易直接、间接或因偶然接触在人与人,或动物与人,或人与动物,或动物与动物之间传播的病原体。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除。