3d打印生物陶瓷 骨科案例

- 格式:docx

- 大小:15.53 KB

- 文档页数:2

三维打印技术在骨科医学中的应用一、引言随着近年来科学技术的不断发展,三维打印技术也开始广泛应用于医疗领域。

在骨科医学中,三维打印技术不仅可以用于医学研究,还可以作为创新手段为患者带来更优质的治疗方案。

本文将重点探讨三维打印技术在骨科医学中的应用。

二、三维打印技术在骨科医学中的基本原理三维打印技术是一种分层制造技术,通常称为添加制造技术。

它通过数字化的三维模型,将物体逐层打印出来,最终实现对所需部件或产品的快速定制制造。

在骨科医学中,三维打印技术主要应用于骨组织模型制作,即将患者的骨骼CT图像数据导入到三维打印机软件中,经过处理后可以得到患者的骨骼三维模型。

三、三维打印技术在骨科医学中的应用1.手术前的预操作模型三维打印技术可以为手术提供一种预操作方案,医生可以在模型上进行手术操作演示,研究最佳的手术方案,提前解决手术中可能发生的问题,减少手术过程的风险和手术所需时间,提高手术成功率。

这种预操作模型在颅骨畸形等手术中应用广泛。

2.骨缺损修复三维打印技术可以定制化的铸造人造骨,为骨缺损修复提供了更优质的方案。

医生可以根据患者的病情和骨缺损的大小、形态、位置等数据来定制化打印出完美适合患者的人造骨,这种方法极大地缩短了治疗期,降低了治疗成本,也可以提高治疗效果。

3.骨折复位使用三维打印技术可以制作人工骨模型,模拟患者骨骼的情况,骨科医生可以在这个模型上模拟复位操作,通过试错,找到最佳解决方案,降低了患者以后受到其他影响的概率。

4.拔牙后的植入物定位在牙齿拔除后患者需要植入人工牙齿,但是植入物的位置选择对于治疗的效果有很大关系,三维打印技术可以通过数字模型优化实现患者植入物的定位,可以提高手术效果。

4.临床实例案例1:一名患者患有髋关节疾病,需要进行髋关节置换手术,但是由于病情复杂,手术难度大,传统的手术方案效果不佳,手术风险大。

医生使用三维打印技术制作了患者的详细三维模型,在模型上进行多次操作演示,研究最优手术方案,手术中可以更加顺利地完成手术操作,提高了手术的成功率。

龙源期刊网

山大二院公开国内首例“3D打印”膝关节骨缺损术

作者:

来源:《齐鲁周刊》2014年第01期

近日,山东大学第二医院骨关节外科首次公开国内首例“3D打印”膝关节骨缺损治疗术病例,由王韶进教授率领的医疗团队将3D打印技术引入到了骨关节疾病的临床治疗中,经过7个多月的恢复,目前患者已经行走自如。

传统的骨关节假体和植入物都是成批制造、固定型号的,在手术中需要对患者的骨骼进行“削削减减”来适应假体。

王韶进教授以钛合金粉为原料利用3D打印技术为患者“量身定制”了骨缺损填充金属垫块。

国内已有医院利用3D打印技术治疗脊柱疾病并取得一定成果,但是将3D打印技术用于膝关节骨缺损治疗在国内尚属首例。

fdm3d打印案例近年来,随着3D打印技术的发展和精准化、个性化医疗需求的增长,3D打印技术在医疗行业应用在广度和深度方面都得到了显著发展。

在应用的广度方面,从最初的医疗模型快速制造,逐渐发展到3D打印直接制造助听器外壳、植入物、复杂手术器械和3D打印药品。

在深度方面,由3D打印没有生命的医疗器械向打印具有生物活性的人工组织、器官的方向发展。

3D打印的医疗模型和手术导板从骨科手术到心脏手术再到肝脏手术……越来越多的手术开始借助3D打印的医疗模型。

例如2015年上海市第一人民医院普外科中心主任彭志海教授团队采用3D打印技术为一位来自贵州的患先天性自身免疫性肝硬化门静脉高压症的病人进行活体肝移植。

术前为了能精准制定手术方案,专家想到了3D打印技术。

3D 打印将患者的肝胆胰脏器和相应的病变部位以1:1的”实物”形式呈现在医生面前,通过精确评估病变范围与临近脏器组织的三维空间关系,专家团队确定切除病患307克的肝脏。

在进行肝切除时,专家将模型带入手术室在术中进行实时比对,通过调整3D打印模型并置于最佳解剖位置,为手术关键步骤提供直观的实时导航,对关键部位快速识别和定位;通过精确定位病灶、血管,实时引导重要脉管的接合,提高了手术精准性,有效降低了手术风险。

在3D打印手术导板的精准设计是手术取得成功的重要保证。

上海逸动医学科技有限公司在骨科手术导板领域运用国际上领先的SSM_Knee?技术,从多张负重位X光片数据进行膝关节三维统计学建模(Statistical Shape Modeling,SSM)及三维力线测量分析,在电脑上模拟截骨平面、人工全膝关节置换术手术置换全过程,虚拟化设计手术中实施截骨的导向导板并使用医用材料进行3D打印。

手术中医生只需要将导板贴附于关节表面然后实施定位截骨即可,准确性高于传统方法,避免了人为因素,手术操作简单,不破坏髓腔。

3D打印康复器械3D打印为矫正鞋垫、仿生手、助听器等康复器械带来的真正价值不仅仅是实现精准的定制化,更主要体现在让精准、高效的数字化制造技术代替手工制作方式,缩短生产周期。

3D打印导板辅助坏死灶刮除联合陶瓷棒植入术治疗中早期股骨头坏死效果观察郑文明,袁伶俐,张仲传,梁英杰,唐昊旭,牛国旗蚌埠医学院第二附属医院骨科蚌埠医学院数字骨科重点实验室,安徽蚌埠233002摘要:目的 观察3D打印导板辅助坏死灶刮除联合陶瓷棒植入术治疗中早期股骨头坏死的临床效果。

方法 中早期股骨头坏死患者40例(48髋),分为3D打印组20例(24髋)和对照组20例(24髋),3D打印组采用3D打印导板辅助坏死灶刮除联合陶瓷棒植入术;对照组采用传统坏死灶刮除联合陶瓷棒植入术。

比较两组围手术期指标(手术时间、术中透视次数、切口长度和手术出血量等),术前及术后3、6、12个月髋关节Harris评分,视觉模拟评分(VAS)及末次随访时股骨头存活率。

结果 3D打印组手术时间、术中透视次数及手术出血量少于对照组,手术切口长度长于对照组(P均<0.05);两组治疗后3、6、12个月髋关节Harris评分均有所提高,3D打印组术后3个月Harris评分优于对照组(P均<0.05)。

两组术后VAS低于术前,3D打印组术后3个月VAS低于对照组(P均<0.05)。

术后末次随访影像学检查显示,3D打印组1例股骨头发生轻度塌陷,髋关节活动尚可,未行髋关节置换术,股骨头存活率为95.83%;对照组3例股骨头发生不同程度塌陷,其中1例因髋关节明显活动受限行人工全髋关节置换术,股骨头存活率为87.50%;两组股骨头存活率差异无统计学意义(P>0.05)。

结论 3D打印导板辅助坏死灶刮除联合陶瓷棒植入术治疗中早期股骨头坏死可准确定位坏死灶,有效缩短手术时间,减少X线透视次数和手术出血量,更有利于早期恢复。

关键词:3D打印技术;股骨头坏死;导向模板;坏死灶刮除术;β-磷酸三钙;陶瓷棒植入术doi:10.3969/j.issn.1002-266X.2024.08.013中图分类号:R681.8 文献标志码:A 文章编号:1002-266X(2024)08-0054-05股骨头坏死是一种进行性进展的骨科难治性疾病,主要发生于20 ~ 50岁的中青年人群[1]。

数据显示,全世界每天共有18个人因为找不到合适的器官移植而导致死亡。

但这种局面有望得到改变,今后我们或许将可以通过3D打印得到合适的器官。

采访了解到,目前美国Organovo公司已经用3D打印技术培养出人体肝脏组织,用于毒理预测学和疾病建模,并计划在今年年底正式商用。

随着技术的日益成熟,3D打印将掀起医学界的产业革命。

应用市场将超百亿上海交通大学医学院附属第九人民医院的骨科诊室,一个特别的手术正在进行。

这是一个骨盆肿瘤患者,经过诊治后大半个骨盆被切除,面临残废的风险,医生正在想办法让他重新站立行走。

中国工程院院士、该院骨科主任戴尅戎教授介绍,按照以前的办法,一般是使用制好的“通用型”金属制品或经过处理的异体骨头修复骨骼巨大缺损,但匹配度差,效果并不好。

而如今,他们正在尝试用3D打印技术为患者重新“打印”一个新的骨盆。

在手术前,他们用CT扫描和磁共振技术采集完整的骨盆和肿瘤的数据,在此基础上在计算机中构建出病人骨盆的立体图像,并给出肿瘤的边界和手术切除的范围。

同时,通过3D打印设备,打印出一个完整的与病人相同的骨盆模型。

由医师先在模型上进行模拟切除,根据模型的残缺情况,设计制造出人工半骨盆假体并在模型上进行模拟安装和修正,模拟安装成功后,再使用钛合金打印出真正的骨盆假体。

手术切除肿瘤后,植入假体并与残留骨盆精确连接。

订制的骨盆表面还可加上特殊涂层或微孔结构,有利于周围组织与假体形成一体。

最后的手术很成功,病人已经能够站立行走。

据悉,从上世纪80年代后期,戴尅戎的医学团队就开始在骨科应用3D打印技术即快速原型技术,已利用3D打印技术为九院和其他医院的数百例四肢和骨盆严重病变的病人制作了不同部位和形状的个体化骨关节修复假体,并取得成功。

3D打印也称“增材制造(AdditiveManufacturing) ”,与传统的机械制造主要通过削除材料完成产品的方式不同,是一种以计算机的数据设计文件为基础,使用粉末状金属或塑料或者其他可粘合材料,通过逐层堆叠累积的方式,将材料逐层沉积或黏合以构造成三维物体的技术。

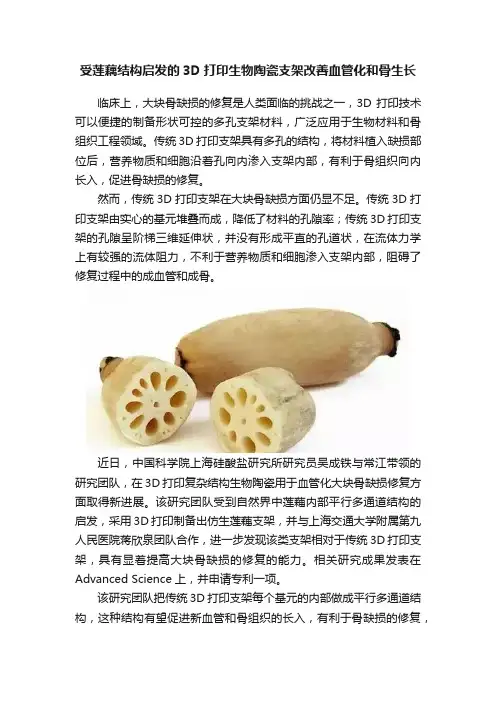

受莲藕结构启发的3D打印生物陶瓷支架改善血管化和骨生长临床上,大块骨缺损的修复是人类面临的挑战之一,3D打印技术可以便捷的制备形状可控的多孔支架材料,广泛应用于生物材料和骨组织工程领域。

传统3D打印支架具有多孔的结构,将材料植入缺损部位后,营养物质和细胞沿着孔向内渗入支架内部,有利于骨组织向内长入,促进骨缺损的修复。

然而,传统3D打印支架在大块骨缺损方面仍显不足。

传统3D打印支架由实心的基元堆叠而成,降低了材料的孔隙率;传统3D打印支架的孔隙呈阶梯三维延伸状,并没有形成平直的孔道状,在流体力学上有较强的流体阻力,不利于营养物质和细胞渗入支架内部,阻碍了修复过程中的成血管和成骨。

近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员吴成铁与常江带领的研究团队,在3D打印复杂结构生物陶瓷用于血管化大块骨缺损修复方面取得新进展。

该研究团队受到自然界中莲藕内部平行多通道结构的启发,采用3D打印制备出仿生莲藕支架,并与上海交通大学附属第九人民医院蒋欣泉团队合作,进一步发现该类支架相对于传统3D打印支架,具有显着提高大块骨缺损的修复的能力。

相关研究成果发表在Advanced Science上,并申请专利一项。

该研究团队把传统3D打印支架每个基元的内部做成平行多通道结构,这种结构有望促进新血管和骨组织的长入,有利于骨缺损的修复,并重新设计了内部共轴镶嵌的挤压式3D打印针头,通过改进的3D打印制备方法,实现一次性打印仿生莲藕支架,改进的3D打印方法能够调控仿生莲藕支架的物理和化学性质。

采用该方法不仅可以用各种生物陶瓷(Akermanite,Al2O3,ZrO2)、金属Fe和高分子海藻酸钠等多种材料制备出仿生莲藕支架,而且能制备出不同形状、孔道数目、孔道直径的仿生莲藕支架。

此外,通过调控3D支架的基元堆砌方式和孔道数目,来调控该仿生莲藕支架的孔隙率和力学强度。

该仿生莲藕支架的最高孔隙率达到80%,力学强度可达40MPa以上,能满足骨缺损修复材料的要求。

医疗器械创新技术应用案例近年来,随着科技的不断进步和医疗行业的不断发展,创新技术在医疗器械领域的应用越来越广泛。

这些创新技术为医生提供了更准确、更有效的诊断和治疗手段,同时也为病患带来了更好的治疗效果和术后康复。

本文将介绍几个医疗器械创新技术的应用案例,以展示其在医疗领域中的重要性和价值。

1. 三维打印技术在骨科手术中的应用三维打印技术是一种通过计算机辅助设计和制造物体的技术,可以将数字模型转化为实体物体。

在骨科手术中,三维打印技术可以用于制造个性化的骨植入物。

传统的骨植入物通常是标准化的,无法完全适应每个患者的个体差异。

而通过三维打印技术,医生可以根据患者的具体情况设计和制造符合其骨骼结构的植入物,提高手术的成功率和患者的术后康复情况。

2. 人工智能在医疗影像诊断中的应用人工智能是计算机科学的一个分支,通过机器学习和算法优化,可以使计算机具备类似人类的智能。

在医疗影像诊断中,人工智能可以分析大量的医学影像数据,准确识别疾病和异常。

例如,深度学习算法可以识别肺部CT扫描中的肿瘤和结节,帮助医生更早地发现肺癌。

这种人工智能辅助诊断技术可以提高病患的生存率和治疗效果,并减轻医生的工作负担。

3. 远程医疗技术在偏远地区的应用远程医疗技术利用互联网和通信技术,将医生和患者连接起来,使得患者可以在偏远地区获得医生的远程诊疗。

这对于偏远地区的居民来说是一种福音,可以避免长时间的行程和高昂的交通费用。

远程医疗技术可以通过视频通话、远程监测设备和电子病历系统等方式实现,使医生能够对患者进行远程诊断和治疗。

这种技术的应用不仅可以提高偏远地区居民的医疗水平,还可以缓解城市医院的就诊压力。

4. 医疗机器人在手术中的应用医疗机器人是一种通过计算机控制的机械设备,可以在手术中辅助医生进行操作。

它可以精确、稳定地执行手术动作,避免了因为医生手抖等原因引起的手术风险。

例如,达芬奇手术机器人可以在微创手术中代替医生完成精确的切割和缝合动作,减少手术创伤和手术时间。

科技成果转化应用案例在当今时代,科技成果的转化应用正以前所未有的速度改变着我们的生活和社会。

从医疗健康到交通运输,从环境保护到工业生产,科技成果的成功转化为各个领域带来了巨大的变革和进步。

接下来,让我们通过几个具体的案例,来深入了解科技成果转化应用的魅力。

案例一:3D 打印技术在医疗领域的应用3D 打印技术曾经被认为是一种新奇的概念,但如今已经在医疗领域大放异彩。

在骨科手术中,医生们可以通过对患者患处的扫描,利用 3D 打印技术制作出与患者骨骼结构完全匹配的植入物。

这不仅大大提高了手术的成功率,还减少了患者的痛苦和康复时间。

曾经有一位患者,由于严重的车祸导致腿部骨折,传统的治疗方法难以达到理想的效果。

医生通过 3D 打印技术为他定制了一块符合其骨骼形状和尺寸的钢板,精确地进行了手术安装。

术后,患者的恢复情况良好,很快就能够重新行走。

此外,3D 打印技术还被用于打印人工关节、牙齿等医疗部件。

通过个性化的定制,这些部件能够更好地适应患者的身体结构,提高了治疗效果和患者的生活质量。

案例二:新能源汽车的崛起随着环保意识的不断增强,新能源汽车逐渐成为汽车行业的发展趋势。

特斯拉作为新能源汽车领域的领军企业,成功地将先进的电池技术和智能驾驶系统转化为市场上备受欢迎的产品。

特斯拉的电池技术能够提供更长的续航里程,解决了消费者对于电动汽车续航能力的担忧。

同时,其智能驾驶系统让驾驶变得更加轻松和安全。

这些科技成果的转化应用,使得特斯拉在全球范围内获得了巨大的成功。

不仅是特斯拉,国内的许多汽车品牌也在积极推动新能源汽车的发展。

通过不断的技术创新和成果转化,新能源汽车的性能不断提升,价格逐渐下降,市场份额也在不断扩大。

新能源汽车的普及,不仅减少了对传统燃油的依赖,降低了尾气排放,对环境保护也起到了积极的作用。

案例三:智能手机中的指纹识别技术指纹识别技术的出现,让智能手机的安全性和便捷性得到了极大的提升。

这项技术最初是在实验室中研发出来的,经过不断的优化和改进,最终成功地应用到了智能手机上。

3D打印技术应用于足踝手术作者:暂无来源:《祝您健康》 2014年第12期秦晓东江苏省人民医院骨科主任医师来自安徽的陈阿姨今年 51岁了,由于先天性马蹄内翻足导致右脚畸形,呈“C”字形状,走路只有脚外侧一小部分着地。

年轻时的陈阿姨除了跛脚走路,下地干农活也没什么问题,也就没太在意。

9年前,她感觉走路时脚踝处开始疼痛,后来越来越疼。

只能靠止疼药维持行走,渐渐地靠药物也不能止痛了,陈阿姨只能尽量少走,甚至连家门都不敢出,严重影响了她的日常生活。

家人背着陈阿姨来到江苏省人民医院。

医生查看后告诉她需要手术治疗。

最近,医院刚刚引进了一台3D打印机,大约相当于一台全自动洗衣机大小,打印头有120℃左右的温度,将直径1毫米左右的打印材料融化成液态,然后根据指令,像吐蚕丝一般将材料一层层堆积起来,一个3D模型就可以展现在眼前。

对医生来说,这种3D打印技术就像是“医生身后的手术助手”。

眼见为实的模型可以帮助医生设计高难度手术,进行术前模拟,术中导航,在一些视野受限的手术中,能快速找到患处,将手术风险降至最低。

北京一家医院的骨科曾运用3D打印技术打印出患者的盆骨,非常有助于医生确定手术方法和指导操作。

医生决定采用3D打印技术把陈阿姨的病足打印出来,先进行一次模拟手术。

众所周知,我们人类的足部是人体最精细的部位之一,结构复杂,仅骨头就有26块。

用3D打印的方式将陈阿姨的病足打印出来,这样可以更加直观地帮助医生诊断和设计手术方案。

这也是国内第一次将 3D打印技术应用于足踝类手术。

于是,医生将陈阿姨病足的CT资料以3D打印机的格式输入,打印机就像吐蚕丝一般,经过6个小时的打印,陈阿姨的病足模型呈现在医生的眼前。

可以清晰地看到病足上,脚内侧的舟状骨发育不良,并与内踝形成了假性关节,而这个“假关节”正是导致陈阿姨行走疼痛的根源。

医生还发现陈阿姨除了这个“假关节”外还有距骨畸形、内翻伴脱位的情况。

而这些病况是普通CT检查无法直接显示的。

病例·创新3D打印技术,助力骨科医生“看清楚”、“摸得到”、“预手术”3D 创骨科先河,再铸骨科辉煌Always thinking,如何提升骨科手术的便捷度、精准度?如何帮助医生提高手术质量?如何帮助患者减轻经济压力、减少康复时间? 3D寄语 江西宜春欧阳骨科医院的袁兵副院长从事骨科临床工作已经28年了,不管是创伤、脊柱、关节还是小儿骨科手术,他总是胸有成竹、有条不紊的拿下,但这一天他却显得有些激动,特别早的来到办公室,拿出抽屉里的3D打印白色聚乳酸髋关节模型,看了又看,盯着它出神了,袁兵院长感慨道:3D打印技术帮助骨科医生实现了“看清楚”、“摸得到”、“预手术”的三大愿望。

科技引领变革,核磁共振成像技术的普及,帮助人们认清物体的内部结构;3D打印技术的出现实现2D到3D的转变,发展至今,3D打印技术的已经从概念中的“黑科技”,进入实实在在的应用领域。

2016年5月6日,北京爱康宜诚医疗器材有限公司全球首发金属3D打印人体植入物,获得国家食品药品监督管理总局(CFDA)的上市许可。

这是骨科领域发展过程中的重要里程碑,标志着中国骨科从跟跑者跨入领跑者行列,站在了世界骨科领域的前沿。

探索3D患者信息基本信息女,60岁,小儿麻痹患者,完全靠右下肢惯性带动左下肢行走主诉右髋关节疼痛伴跛行14年,长期困扰入院诊断1、右髋关节股骨头坏死2、右髋关节发育不良(DDH III型)术前 X光线影像图CT数据逆向建模作为骨科医生,袁兵院长对看得更清楚有着执着追求,“必须得看得清清楚楚,才能判断出真实的情况,否则开刀的时候,心里没底”。

爱康公司的工程师根据患者CT数据,通过“ITI(Image To Implant)”医工交互平台,在计算机中对患者CT影像数据进行三维逆向建模,模拟患者真实的骨骼形态。

模型清楚地展示出骨盆畸形的程度和移位方向,缺损的部位和大小。

1:1髋关节模型打印通体白色的聚乳酸模型,表面并不平滑,能看出材料的肌理,模型完全按照患者的CT数据,理论上说,这1:1复制了患者右髋的骨骼形状。

生物医药领域的3D打印应用案例分享3D打印技术的广泛应用已经在许多领域引起了人们的关注和兴趣。

特别是在生物医药领域,3D打印技术具有巨大的潜力,能够提供许多创新的解决方案。

本文将分享生物医药领域的三个具有代表性的3D打印应用案例,展示了该技术在医疗治疗、器官再生和药物研发等方面的巨大潜力。

第一个案例是3D打印在医疗治疗领域的应用。

近年来,3D打印技术已经被用于生产个性化的医疗器械和设备。

例如,医生可以使用3D打印技术制造适合患者特定骨折形状的骨矫正器。

通过扫描患者的骨折部位,医生可以根据患者的骨骼结构设计和定制匹配度最高的矫正器。

这项技术的优势是可以显著减少手术风险和康复时间,提高治疗效果和患者满意度。

第二个案例是3D打印在器官再生领域的应用。

随着技术的进步,科学家们正在努力开发能够打印活体组织和器官的方法。

3D打印技术可以使用生物材料和细胞构建复杂的组织结构。

例如,科学家们成功地使用3D打印技术制造了人工皮肤和人工软骨等组织。

这项技术的潜力在于能够为患有疾病或受伤的患者提供个性化的、长久的器官再生解决方案,从而提高患者的生活质量和治疗效果。

第三个案例是3D打印在药物研发领域的应用。

药物研发是一个复杂而费时的过程。

3D打印技术可以在药物研发过程中提供许多优势。

例如,科学家们可以使用3D打印技术制造药物载体,这些载体可以控制药物的释放速度和剂量。

这为药物的研发和调整提供了更多的灵活性和个性化的选择。

此外,研究人员还利用3D打印技术制造了仿生组织和器官模型,这些模型可以用于测试新药的效果和安全性,以及更好地了解药物在人体内的作用机制。

这项技术的优势在于能够加速药物研发进程,减少无效药物的开发和临床试验成本。

总结来说,3D打印技术在生物医药领域的应用具有巨大的潜力。

从个性化的医疗治疗到器官再生和药物研发,3D打印技术正在为生物医药领域创造许多创新的解决方案。

随着技术的进一步发展和成熟,相信3D打印技术将在未来为生物医药领域带来更多的突破和进步。

吉大二院骨科医院完成世界首例3D打印全肩关节置换术佚名

【期刊名称】《中国数字医学》

【年(卷),期】2016(11)3

【摘要】近日,吉大二院骨科医院院长王金成教授带领医疗组,应用3D打印技术,为50岁男性患者李某,成功实施了全肩关节置换手术。

这也是吉大二院骨科医院完成的世界首例3D打印全肩关节置换手术。

吉大二院骨科医院王金成教授带领医疗组,以患者健康一侧的肩关节为模板,根据患者生理结构实际,通过电脑模拟,

【总页数】1页(P74-74)

【关键词】全肩关节置换术;骨科医院;打印技术;世界首例;男性患者;置换手术;生理结构;电脑模拟

【正文语种】中文

【中图分类】R473.6

【相关文献】

1.长征医院完成世界首例3D打印人工寰枢椎置换术 [J], 汪玉成;王根华

2.北大人民医院完成世界首例3D打印全骶骨假体治疗骶骨恶性肿瘤术 [J], 汪铁铮;

3.吉大二院完成世界首例3D打印全肩关节置换术 [J], 薛盼;

4.长征医院完成世界首例3D打印人工寰枢椎置换术 [J], 汪玉成;王根华

5.空军军医大学唐都医院李维新副教授团队完成世界首例保留神经功能的脊柱巨大肿瘤切除暨3D打印腰骶联合置换术 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

3d打印生物陶瓷骨科案例

3D打印生物陶瓷在骨科领域的应用是一项创新技术,可以为患者提供个性化、精准的医疗解决方案。

以下是一些3D打印生物陶瓷在骨科的实际应用案例:

1.定制骨植入物:利用3D打印技术,可以根据患者的骨骼结构

和损伤情况,设计并制造个性化的骨植入物。

这些植入物可以

在手术前精确匹配患者的骨骼,提供更好的贴合性和稳定性。

2.髋关节置换:在髋关节置换手术中,通过3D打印技术制造的

陶瓷部件可以替代传统的金属或塑料部件。

生物陶瓷具有生物

相容性好、耐磨损、抗腐蚀等优点,可以减少患者对金属过敏

或其他并发症的风险。

3.颌面外科手术:在颌面外科手术中,3D打印生物陶瓷可以用

于制作颌骨植入物、面部骨切割模板等。

这有助于提高手术的

准确性和成功率,减少手术时间。

4.脊柱手术:在脊柱手术中,3D打印生物陶瓷可用于制造椎间

盘替代物、脊柱植入物等。

个性化的设计可以更好地适应患者

的脊柱结构,提高手术效果。

5.复杂骨折修复:针对复杂的骨折情况,特别是那些需要进行精

密植入物的情况,3D打印生物陶瓷可以提供高度定制化的解决

方案。

这有助于恢复骨折部位的正常结构和功能。

需要注意的是,尽管3D打印生物陶瓷在骨科应用中显示出巨大的潜力,但在实际应用中仍需要面对一些挑战,例如材料的生物相容性、

打印精度、工程性能等方面的优化。

随着技术的进步和研究的深入,这些问题有望逐渐得到解决。