2015中山大学信息与计算专业教学计划

- 格式:docx

- 大小:537.11 KB

- 文档页数:12

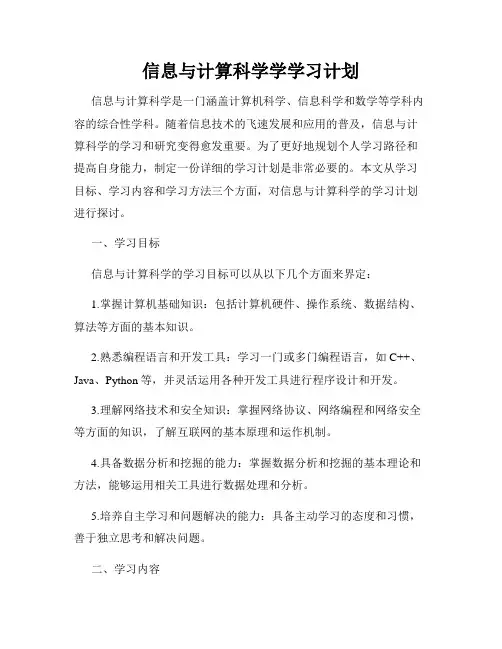

信息与计算科学学学习计划信息与计算科学是一门涵盖计算机科学、信息科学和数学等学科内容的综合性学科。

随着信息技术的飞速发展和应用的普及,信息与计算科学的学习和研究变得愈发重要。

为了更好地规划个人学习路径和提高自身能力,制定一份详细的学习计划是非常必要的。

本文从学习目标、学习内容和学习方法三个方面,对信息与计算科学的学习计划进行探讨。

一、学习目标信息与计算科学的学习目标可以从以下几个方面来界定:1.掌握计算机基础知识:包括计算机硬件、操作系统、数据结构、算法等方面的基本知识。

2.熟悉编程语言和开发工具:学习一门或多门编程语言,如C++、Java、Python等,并灵活运用各种开发工具进行程序设计和开发。

3.理解网络技术和安全知识:掌握网络协议、网络编程和网络安全等方面的知识,了解互联网的基本原理和运作机制。

4.具备数据分析和挖掘的能力:掌握数据分析和挖掘的基本理论和方法,能够运用相关工具进行数据处理和分析。

5.培养自主学习和问题解决的能力:具备主动学习的态度和习惯,善于独立思考和解决问题。

二、学习内容信息与计算科学的学习内容相当广泛,包括但不限于以下几个方面:1.计算机科学基础知识:学习计算机硬件、操作系统、数据结构、算法等基本知识,并能够灵活运用于实际问题的解决。

2.编程语言与开发工具:学习一门或多门编程语言,如C++、Java、Python等,并掌握常用的开发工具和集成开发环境。

3.数据库技术和数据管理:学习数据库的基本原理、数据库设计和SQL语言的使用,了解分布式数据库和大数据处理技术。

4.网络技术和安全:学习计算机网络的基本原理和协议,了解网络编程和网络安全的相关知识。

5.数据分析和挖掘:学习数据分析和挖掘的基本理论和方法,熟悉常用的数据处理和分析工具。

6.人工智能和机器学习:了解人工智能和机器学习的基本概念和算法,掌握相关的编程和模型训练技术。

7.项目实践和团队合作:参与一些实际项目的开发和实施,培养项目管理和团队合作的能力。

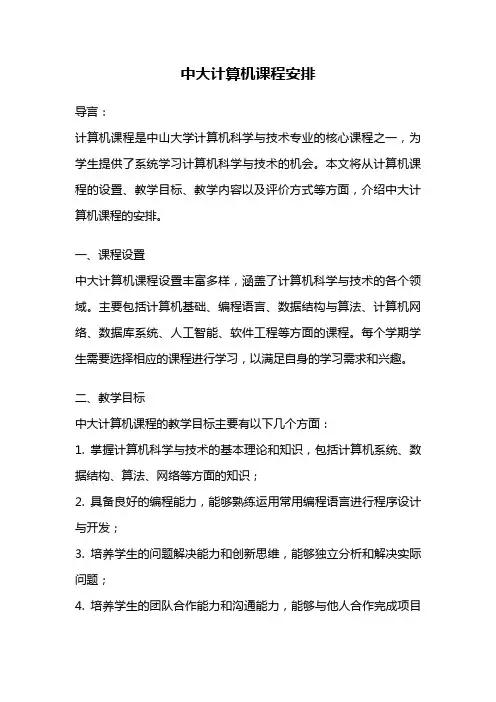

中大计算机课程安排导言:计算机课程是中山大学计算机科学与技术专业的核心课程之一,为学生提供了系统学习计算机科学与技术的机会。

本文将从计算机课程的设置、教学目标、教学内容以及评价方式等方面,介绍中大计算机课程的安排。

一、课程设置中大计算机课程设置丰富多样,涵盖了计算机科学与技术的各个领域。

主要包括计算机基础、编程语言、数据结构与算法、计算机网络、数据库系统、人工智能、软件工程等方面的课程。

每个学期学生需要选择相应的课程进行学习,以满足自身的学习需求和兴趣。

二、教学目标中大计算机课程的教学目标主要有以下几个方面:1. 掌握计算机科学与技术的基本理论和知识,包括计算机系统、数据结构、算法、网络等方面的知识;2. 具备良好的编程能力,能够熟练运用常用编程语言进行程序设计与开发;3. 培养学生的问题解决能力和创新思维,能够独立分析和解决实际问题;4. 培养学生的团队合作能力和沟通能力,能够与他人合作完成项目开发;5. 培养学生的实践能力,能够应用所学知识解决实际问题。

三、教学内容1. 计算机基础课程:包括计算机组成原理、操作系统、计算机网络等方面的课程。

通过这些课程的学习,学生将了解计算机的基本组成和工作原理,掌握计算机操作系统的基本功能和使用方法,了解计算机网络的基本概念和协议。

2. 编程语言课程:包括C语言、Java、Python等编程语言的学习。

通过这些课程的学习,学生将学会编写简单的程序和算法,培养良好的编程思维和习惯。

3. 数据结构与算法课程:包括线性表、树、图等数据结构和排序算法、查找算法等基本算法的学习。

通过这些课程的学习,学生将掌握常用数据结构和算法的原理和应用,能够解决实际问题。

4. 计算机网络课程:包括网络协议、网络安全、网络管理等方面的内容。

通过这些课程的学习,学生将了解计算机网络的基本原理和技术,掌握网络安全的基本知识和技能。

5. 数据库系统课程:包括数据库设计、SQL语言、数据库管理等方面的内容。

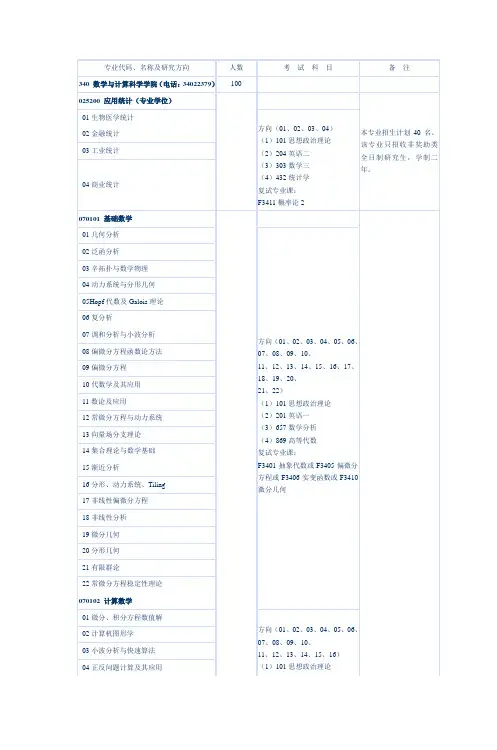

参考书目:432统计学面向21世纪课程教材高等学校经济管理学科数学基础主编范培华胡显佑《概率论与数理统计》(前四章)第三版,中国人民大学龙永红主编,高等教育出版社。

657数学分析 1. 《数学分析简明教程》,邓东皋等编,高等教育出版社,1999; 2. 《数学分析》(第二版),华东师范大学编,高等教育出版社,1999。

869高等代数 1、《几何与代数导刊》,科学出版社,2006年,另可参考:北大的《高等代数》或南开的《高等代数与解析几何》,只考高等代数内容。

F3401抽象代数 1.《代数学》(上册),莫宗坚等著,北京大学出版社,1986F3402泛函分析 1. 《泛函分析讲义》(上册),张恭庆,北京大学出版社F3404概率论与数理统计 1. 《数理统计学讲义》陈家鼎等编,高等教育出版社 2. 《概率论与数理统计》,余锦华等编,中山大学出版社,2000 3.《概率论引论》,汪仁官编,北大出版社 4.《概率论及数理统计》,王福保,同济大学出版社F3405偏微分方程 1.《数学物理方程》,谷超豪等编,高等教育出版社 2.《数学物理方程讲义》,姜礼尚等编,高等教育出版社,1986F3406实变函数 1.《实变函数》(第二版),周民强编,北京大学出版社,1995 2.《实变函数简明教程》,邓东皋等编,高等教育出版社F3407数据结构 1.《数据结构教程》(第二版),李春葆,清华大学出版社 2.《数据结构》,殷人昆等著,清华大学出版社F3409数值分析 1.《数值分析》(第四版),李庆扬等编,清华大学出版社 2.《计算方法引论》(第二版),徐萃薇,高等教育出版社F3410微分几何 1.《微分几何》,苏步青,高等教育出版社F3411概率论2《概率论与数理统计》中国人民大学龙永红主编高等教育出版社F3412数理统计 1. 《数理统计学讲义》陈家鼎等编,高等教育出版社 2. 《概率论与数理统计》,余锦华等编,中山大学出版社,2000F3413概率论 1.《概率论引论》,汪仁官编,北大出版社 2.《概率论及数理统计》,王福保,同济大学出版社。

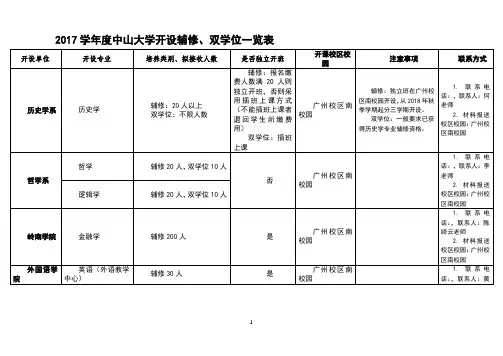

2017学年度中山大学开设辅修、双学位一览表1234备注:1.各专业的辅修、双专业、双学位教学计划请参考教务部旧版网站“教学研究”栏目下的“专业培养方案”(链接,需使用netID登录查看),如有变动,以院系公布的为准。

2.主辅修专业所修相同课程,其学分不再重复计入辅修专业学分。

5报名时间及注意事项:1.11月1日-11月8日,申请修读辅修、双学位的学生填写辅修、双学位申请表一式两份交本学院、系办公室。

申请表格下载地址:(辅修),(双学位)。

申请条件:按门类招生的专业,学生在申请修读辅修之前尚未进行专业分流的,均不能选择本门类专业下的某一专业作为辅修;第一学年所修读的必修课和专业选修课的平均学分绩点数达到及以上者,可申请修读辅修专业;第一、第二学年所修读的必修课和专业选修课的平均学分绩点数达到及以上者,可申请修读双学位。

2.学校将在12月公布2017学年辅修、双学位学生名单。

经批准修读辅修、双学位的学生原则上从2017学年春季学期(即2018年上半年)开始上课。

3.修读辅修、双学位的学生,须按规定缴费。

根据我校2017年第15次党委常委(扩大)会议精神,自2016级起,学生修读辅修、双学位课程执行调整后的学分学费标准,均为160元/学分(党办通〔2017〕215号);2016级之前的学生仍执行原收费标准,即,文科类115元/学分,理科类130元/学分,医科类115元/学分,艺术类250元/学分(中大财务〔2007〕10号)。

4.由于我校是多校区(园)办学,请同学们充分考虑跨校区(园)修读课程在交通、安全、住宿等方面的因素,慎重选择修读各校区(园)开设的辅修、双学位课程。

中山大学教务部62017年11月1日7。

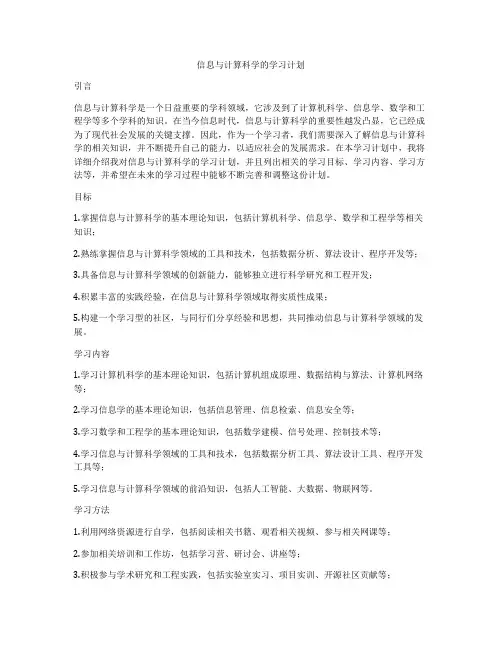

信息与计算科学的学习计划引言信息与计算科学是一个日益重要的学科领域,它涉及到了计算机科学、信息学、数学和工程学等多个学科的知识。

在当今信息时代,信息与计算科学的重要性越发凸显,它已经成为了现代社会发展的关键支撑。

因此,作为一个学习者,我们需要深入了解信息与计算科学的相关知识,并不断提升自己的能力,以适应社会的发展需求。

在本学习计划中,我将详细介绍我对信息与计算科学的学习计划,并且列出相关的学习目标、学习内容、学习方法等,并希望在未来的学习过程中能够不断完善和调整这份计划。

目标1.掌握信息与计算科学的基本理论知识,包括计算机科学、信息学、数学和工程学等相关知识;2.熟练掌握信息与计算科学领域的工具和技术,包括数据分析、算法设计、程序开发等;3.具备信息与计算科学领域的创新能力,能够独立进行科学研究和工程开发;4.积累丰富的实践经验,在信息与计算科学领域取得实质性成果;5.构建一个学习型的社区,与同行们分享经验和思想,共同推动信息与计算科学领域的发展。

学习内容1.学习计算机科学的基本理论知识,包括计算机组成原理、数据结构与算法、计算机网络等;2.学习信息学的基本理论知识,包括信息管理、信息检索、信息安全等;3.学习数学和工程学的基本理论知识,包括数学建模、信号处理、控制技术等;4.学习信息与计算科学领域的工具和技术,包括数据分析工具、算法设计工具、程序开发工具等;5.学习信息与计算科学领域的前沿知识,包括人工智能、大数据、物联网等。

学习方法1.利用网络资源进行自学,包括阅读相关书籍、观看相关视频、参与相关网课等;2.参加相关培训和工作坊,包括学习营、研讨会、讲座等;3.积极参与学术研究和工程实践,包括实验室实习、项目实训、开源社区贡献等;4.建立学习型社区,与同行们互相交流,共同学习进步;5.积极参与竞赛和评比,包括科技竞赛、创新创业大赛等。

时间安排1.每周安排至少10个小时的自学时间,包括阅读书籍、观看视频、参与网课等;2.每月参加至少一次相关培训和工作坊,包括学习营、研讨会、讲座等;3.每学期参与至少一个学术研究项目或工程实践项目,包括实验室实习、项目实训、开源社区贡献等;4.每年参与至少一个相关竞赛和评比,包括科技竞赛、创新创业大赛等。

华南师范大学南海校区(学院)2008—2009学年第二学期课程表制表:教学科研办公室2009年2月19日06级信息与计算科学(本科) 专业课程表(人数: 67 )备注:根据校历安排,本学期教学18周(2月22日—6月27日),考试2周(6月28日—7月11日)。

1华南师范大学南海校区(学院)2008—2009学年第二学期课程表制表:教学科研办公室2009年2月19日06级软件工程(本科) 专业课程表(人数: 68 )备注:根据校历安排,本学期教学18周(2月22日—6月27日),考试2周(6月28日—7月11日)。

2华南师范大学南海校区(学院)2008—2009学年第二学期课程表制表:教学科研办公室2009年2月19日06级金融学(本科)专业课程表(人数: 137 )备注:根据校历安排,本学期教学18周(2月22日—6月27日),考试2周(6月28日—7月11日)。

3华南师范大学南海校区(学院)2008—2009学年第二学期课程表制表:教学科研办公室2009年2月19日06级会计学(本科) 专业课程表(人数: 133 )备注:根据校历安排,本学期教学18周(2月22日—6月27日),考试2周(6月28日—7月11日)。

4华南师范大学南海校区(学院)2008—2009学年第二学期课程表制表:教学科研办公室2009年2月19日06级汉语言文学(本科) 专业1、2班课程表(人数:73 )备注:根据校历安排,本学期教学18周(2月22日—6月27日),考试2周(6月28日—7月11日)。

5华南师范大学南海校区(学院)2008—2009学年第二学期课程表制表:教学科研办公室2009年2月19日06级汉语言文学(本科) 专业3、4 课程表(人数: 73 )备注:根据校历安排,本学期教学18周(2月22日—6月27日),考试2周(6月28日—7月11日)。

6华南师范大学南海校区(学院)2008—2009学年第二学期课程表制表:教学科研办公室2009年2月19日06级英语(经贸翻译)(本科)专业课程表(人数: 53 ) 课室:1班实西B401A 2班实西B401B备注:根据校历安排,本学期教学18周(2月22日—6月27日),考试2周(6月28日—7月11日)。

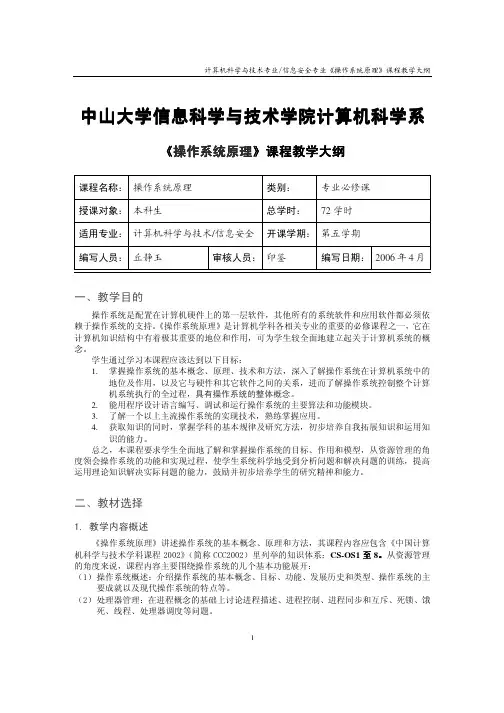

中山大学信息科学与技术学院计算机科学系 中山大学信息科学与技术学院计算机科学系课程教学大纲《操作系统原理》课程教学大纲课程名称:操作系统原理类别:专业必修课授课对象:本科生总学时:72学时适用专业:计算机科学与技术/信息安全开课学期:第五学期编写人员:丘静玉审核人员:印鉴编写日期:2006年4月一、教学目的操作系统是配置在计算机硬件上的第一层软件,其他所有的系统软件和应用软件都必须依赖于操作系统的支持。

《操作系统原理》是计算机学科各相关专业的重要的必修课程之一,它在计算机知识结构中有着极其重要的地位和作用,可为学生较全面地建立起关于计算机系统的概念。

学生通过学习本课程应该达到以下目标:1.掌握操作系统的基本概念、原理、技术和方法,深入了解操作系统在计算机系统中的地位及作用,以及它与硬件和其它软件之间的关系,进而了解操作系统控制整个计算机系统执行的全过程,具有操作系统的整体概念。

2.能用程序设计语言编写、调试和运行操作系统的主要算法和功能模块。

3.了解一个以上主流操作系统的实现技术,熟练掌握应用。

4.获取知识的同时,掌握学科的基本规律及研究方法,初步培养自我拓展知识和运用知识的能力。

总之,本课程要求学生全面地了解和掌握操作系统的目标、作用和模型,从资源管理的角度领会操作系统的功能和实现过程,使学生系统科学地受到分析问题和解决问题的训练,提高运用理论知识解决实际问题的能力,鼓励并初步培养学生的研究精神和能力。

二、教材选择1. 教学内容概述《操作系统原理》讲述操作系统的基本概念、原理和方法,其课程内容应包含《中国计算机科学与技术学科课程2002》(简称CCC2002)里列举的知识体系:CS-OS1至8。

从资源管理的角度来说,课程内容主要围绕操作系统的几个基本功能展开:(1) 操作系统概述:介绍操作系统的基本概念、目标、功能、发展历史和类型、操作系统的主要成就以及现代操作系统的特点等。

(2) 处理器管理:在进程概念的基础上讨论进程描述、进程控制、进程同步和互斥、死锁、饿死、线程、处理器调度等问题。

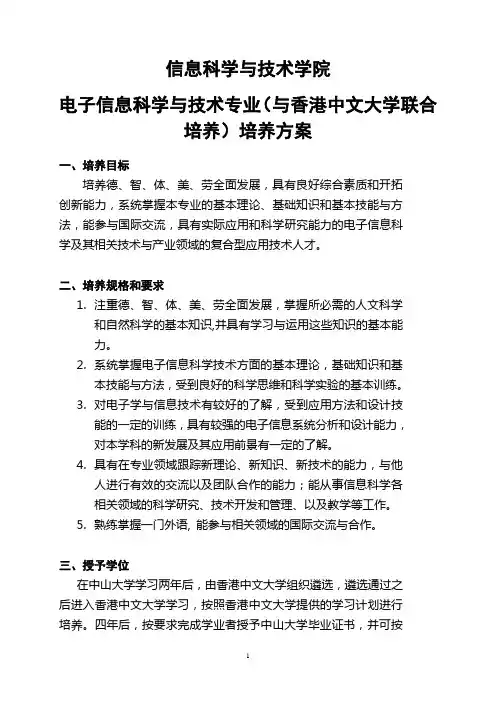

信息科学与技术学院电子信息科学与技术专业(与香港中文大学联合培养)培养方案一、培养目标培养德、智、体、美、劳全面发展,具有良好综合素质和开拓创新能力,系统掌握本专业的基本理论、基础知识和基本技能与方法,能参与国际交流,具有实际应用和科学研究能力的电子信息科学及其相关技术与产业领域的复合型应用技术人才。

二、培养规格和要求1.注重德、智、体、美、劳全面发展,掌握所必需的人文科学和自然科学的基本知识,并具有学习与运用这些知识的基本能力。

2.系统掌握电子信息科学技术方面的基本理论,基础知识和基本技能与方法,受到良好的科学思维和科学实验的基本训练。

3.对电子学与信息技术有较好的了解,受到应用方法和设计技能的一定的训练,具有较强的电子信息系统分析和设计能力,对本学科的新发展及其应用前景有一定的了解。

4.具有在专业领域跟踪新理论、新知识、新技术的能力,与他人进行有效的交流以及团队合作的能力;能从事信息科学各相关领域的科学研究、技术开发和管理、以及教学等工作。

5.熟练掌握一门外语, 能参与相关领域的国际交流与合作。

三、授予学位在中山大学学习两年后,由香港中文大学组织遴选,遴选通过之后进入香港中文大学学习,按照香港中文大学提供的学习计划进行培养。

四年后,按要求完成学业者授予中山大学毕业证书,并可按照香港中文大学有关要求获得香港中文大学相关学位。

如果没有通过遴选而转入电子信息科学与技术专业学习,则前两年获得的学分顶替电子信息科学与技术专业教学计划中相近课程的学分,如果本教学计划中没有与电子信息科学与技术专业教学计划前两年的必修课程相近课程,则需要补修电子信息科学与技术专业教学计划中的这些必修课程。

转入电子信息科学与技术专业后,从第六学期开始,后两年按照电子信息科学与技术专业的教学计划进行培养。

四、毕业总学分及课内总学时五、专业核心课程程序设计I、程序设计II、电路理论基础、数字电路与系统、模拟电子技术、信号与系统、数据结构与算法、概率论与数理统计、工程数学六、专业特色课程所有专业课程均使用全英语教学七、专业在中山大学两年学习期间课程设置及教学进程计划表(附表一)八、专业在香港中文大学学习期间相关学位的课程设置情况与学习计划参考表(附录一)附表一:电子信息科学与技术专业(与香港中文大学联合培养)课程设置及教学进程计划表(在中山大学两年学习期间)电子信息科学与技术专业(与香港中文大学联合培养)课程设置及教学进程计划表(在中山大学两年学习期间)附录一:香港中文大学相关学位的课程设置情况及学习计划参考表Electronic Engineering ProgrammeRecommended Study Pattern for Year 2 Entry(2013-2014)[ ] The course(s) inside square bracket are the new courses created for 334 curriculum and will be offered in 2014-15 (except ENGG2600 will be offered in 2013-14).SUMMARYthe requirements of University courses, students should take at least 3 courses, each from Area A, C and D.Group A ElectivesELEG 3010 INTRODUCTION TO LASERS AND PHOTONICS 3ELEG 3101*MEDICAL INSTRUMENTATION AND SENSORS 3ELEG 3204* WIRELESS TECHNOLOGY AND SYSTEMS 3ELEG 3205* MODERN DIGITAL CIRCUIT DESIGN 3ELEG 3207 INTRODUCTION TO POWER ELECTRONICS 3ELEG 3220 MODERN DIGITAL CIRCUIT DESIGN 3ELEG 3240 MEDICAL INSTRUMENTATION AND SENSORS 3ELEG 3302*FUNDAMENTALS OF PHOTONICS 3ELEG 3303* INTRODUCTION TO OPTICAL COMMUNICATIONS 3ELEG 3320 INTRODUCTION TO OPTICAL COMMUNICATIONS 3ELEG 3330 WIRELESS TRANSMISSION SYSTEMS 3ELEG 3340 ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS 3ELEG 3410 RANDOM PROCESSES AND DIGITAL SIGNAL PROCESSING 3ELEG 3502*ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS 3ELEG 3503*INTRODUCTION TO DIGITAL SIGNAL PROCESSING 3BMEG 3420 MEDICAL ROBOTICS 3CSCI 1010 HANDS-ON INTRODUCTION TO C 3CSCI 1030 HANDS-ON INTRODUCTION TO JAVA 3CSCI 1040 HANDS-ON INTRODUCTION TO PYTHON 3CSCI 1050 HANDS-ON INTRODUCTION TO MATLAB 3CSCI 2100 DATA STRUCTURES 3IERG 3310 COMPUTER NETWORKS 3SEEM 2440 ENGINEERING ECONOMICS 3DSME1030 ECONOMICS FOR BUSINESS STUDIES I 3* Courses will be offered in 2014-2015.Group B ElectivesELEG 4190 BIOMEDICAL MODELLING 3ELEG 4201* CMOS INTEGRATED CIRCUITS 2ELEG 4210 POWER MANAGEMENT ELECTRONICS 3ELEG 4203* RADIO FREQUENCY ELECTRONICS 2ELEG 4204* ADVANCED RADIO FREQUENCY CIRCUIT DESIGN 2ELEG 4205* POWER CONVERTER CIRCUITS 2ELEG 4260 CMOS INTEGRATED CIRCUITS 3ELEG 4301* PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SEMICONDUCTOR DEVICES 2ELEG 4302* MICROOPTICS 2ELEG 4303* INTEGRATED CIRCUITS FABRICATION TECHNOLOGY 2ELEG 4310 MODERN COMMUNICATION SYSTEMS 3ELEG 4320 MICROWAVE ELECTRONICS 3ELEG 4410 ADVANCED DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS 3ELEG 4430 DIGITAL IMAGE PROCESSING 3ELEG 4501*DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS 2ELEG 4502* DIGITAL IMAGE PROCESSING 2ELEG 4503* MODERN COMMUNICATION SYSTEMS 2ELEG 4510 PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SEMICONDUCTOR DEVICES 3ELEG 4520 INTEGRATED OPTICS 3ELEG 4530 INTEGRATED CIRCUITS FABRICATION TECHNOLOGY 3ELEG 4560 ELECTRONIC THIN FILM SCIENCE 3ELEG 4580 MICROOPTICS 3ELEG 5101*ADVANCED MEDICAL INSTRUMENTATION AND BIOSENSORS 3ELEG 5102* BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS 3ELEG 5103 PROSTHETICS & ARTIFICAL ORGANS 3ELEG 5104 INTRODUCTION TO BIOMIMETIC ENGINEERING 3ELEG 5110 ADVANCED MEDICAL INSTRUMENTATION AND BIOSENSORS 3ELEG 5140 BIOMEDICAL INFORMATION ENGINEERING 3ELEG 5201*ANALOG-DIGITAL ASIC DESIGN 3ELEG 5205* ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING 3ELEG 5210 CMOS ANALOG INTEGRATED CIRCUITS 3ELEG 5280 ANALOG-DIGITAL ASIC DESIGN 3ELEG 5301* PHOTONIC INTEGRATED CIRCUITS 3ELEG 5302* BIOPHOTONICS 3ELEG 5303 FLEXIBLE ELECTRONICS – PHYSICS AND TECHNOLOGY 3ELEG 5310 ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING 3ELEG 5410 PATTERN RECOGNITION 3ELEG 5420 SPEECH AND AUDIO PROCESSING 3ELEG 5431 VIDEO CODING TECHNOLOGY 3ELEG 5501* SPEECH AND AUDIO PROCESSING 3ELEG 5502* VIDEO CODING TECHNOLOGY 3ELEG 5503* PATTERN RECOGNITION 3ELEG 5521 BIOPHOTONICS 3 BMEG4103* BIOMEDICAL MODELLING 3 ENGG5201 ANALOG-DIGITAL ASIC DESIGN 3 ENGG5202 PATTERN RECOGNITION 3 ENGG5281 ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING 3* Courses will be offered in 2015-2016.Information Engineering ProgrammeRecommended Study Pattern for Year 2 Entry(2013-2014) First Yearst ndSecond Yearrd thNumber of UnitsMajor Required Courses 34Major Electives 24 (At least 18 units from CoreElectives)College General Education Courses 3 (Additionalcollege-specific requirementsmay apply)University General Education Courses 6 (covering areas A, C, D)Language Courses 3 (ELTU1111)Physical Education Course 171Additional Graduation Requirements (2nd year entrants)1.Obtain a Pass in the IT Proficiency TestExplanatory notes:[a] Students in the CUHK SYSU 2+2 program are strongly advised to apply for exemption of CSCI2100, IERG2051, ENGG2013, ENGG2040. If approved, the student needs to substitute the credit units of the exempted courses with major elective ones, i.e. the minimum number of required credit units for graduation remains the same.The exemption can be applied via CUSIS.Work Study Programme♦After the pre-final year of study, all students can participate in the work-study program on a voluntary basis.♦Each participant is required to spend 7-15 months, as a full-time employee, in a selected local company, engaged in Information Technology, Telecommunications, and Application Services.Computer ScienceProgrammeStudy Scheme for Year 2 Entry(2013-14)Students are required to complete a minimum of 59 units of Major courses as follows (Note):(i) Required Courses: 40 unitsCSCI2100, 2110, 3100, 3130, 3150, 3160, 3170,3180, 3250, 3420,4010, 4020, ENGG2040(ii) Elective Courses: 19 unitsCSCI1020, 1040, 1050, 3120, 3220, 3230, 3260, 3270, 3280, 3290,3310, 3320, 4120, 4140, 4160, 4180, 4190, 4210, 4220, 4260, 4430,5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5110, 5120, 5150,5160(or ENGG5102),5170, 5180(or ENGG5103), 5210, 5230, 5240,5250(or ENGG5106), 5280(or ENGG5104), 5310, 5320, 5330,5340,5350, 5360, 5370, 5390, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470(orENGG5105), 5510, 5520, 5530, CENG2010, 3430, 3470, 3490, 4100,4480, 5010, 5020, 5030, 5050, 5270, 5271, 5272, 5410 (orENGG5101), 5420, 5430, IERG3050#, 4180#, SEEM3420#, 3430#,3490#, any one course from (DSME3020, 4070, 4150, 4210,4250,MKTG4080)Total: 59 unitsNotes : 1. Major courses at 3000 and above level will be included in the calculation of theMajor GPAfor honours classification. Courses with “#” and E NGG3910, 3920 are to be included in theMajor GPA as well.2. Students are required to fulfil the Faculty Language Requirement, in addition toother requirements stipulated by the University. Please refer to the Faculty Language Requirement of the Faculty of Engineering for details.3. ENGG5101 is equivalent to CENG5410.4. ENGG5102 is equivalent to CSCI5160.5. ENGG5103 is equivalent to CSCI5180.6. ENGG5104 is equivalent to CSCI5280.7. ENGG5105 is equivalent to CSCI5470.8. ENGG5106 is equivalent to CSCI5250.Recommended Study PatternCourse ListCourse Code Course Title Unit CSCI1010 Hands-on Introduction to C 1 CSCI1020 Hands-on Introduction to C++ 1 CSCI1030 Hands-on Introduction to Java 1 CSCI1040 Hands-on Introduction to Python 1 CSCI1050 Hands-on Introduction to Matlab 1CSCI1110 Introduction to Computing Using C 3 CSCI1120 Introduction to Computing Using C++ 3 CSCI1130 Introduction to Computing Using Java 3 CSCI1140 Programming Laboratory 1 CSCI2100 Data Structures 3 CSCI2110 Discrete Mathematics 3 CSCI2120 Introduction to Software Engineering 2 CSCI2800 Numerical Computation 3 CSCI3100 Software Engineering 3 CSCI3120 Compiler Construction 3 CSCI3130 Formal Languages and Automata Theory 3 CSCI3150 Introduction to Operating Systems 3 CSCI3160 Design and Analysis of Algorithms 3 CSCI3170 Introduction to Database Systems 3 CSCI3180 Principles of Programming Languages 3 CSCI3190 Introduction to Discrete Mathematics and Algorithms 3 CSCI3220 Algorithms for Bioinformatics 3 CSCI3230 Fundamentals of Artificial Intelligence 3 CSCI3250 Computers and Society 2 CSCI3260 Principles of Computer Graphics 3 CSCI3270 Advanced Programming Laboratory 2 CSCI3280 Introduction to Multimedia Systems 3 CSCI3290 Computational Photography 3 CSCI3310 Mobile Computing and Applications Development 3 CSCI3320 Fundamentals of Machine Learning 3 CSCI3420 Computer System Architectures 3 CSCI4010 Final Project I 4 CSCI4020 Final Project II 4 CSCI4120 Principles of Computer Game Software 3 CSCI4140 Open-source Software Project Development 3 CSCI4160 Distributed and Parallel Computing 3 CSCI4180 Introduction to Cloud Computing 3 CSCI4190 Introduction to Social Networks 3 CSCI4210 Reverse Software Engineering 3 CSCI4220 Introduction to Game Theory in Computer Science 3 CSCI4260 Current Topics in Computing Techniques 3 CSCI4430 Data Communication and Computer Networks 3 CSCI5010 Practical Computational Geometry Algorithms 3 CSCI5020 External Data Structures 3 CSCI5030 Machine Learning Theory 3 CSCI5040 Combinatorics Computing 3 CSCI5050 Topics in Bioinformatics and Computational Biology 3 CSCI5060 Techniques in Theoretical Computer Science 3 CSCI5070 Advanced Topics in Social Computing 3 CSCI5080 Advanced System Security 3 CSCI5110 Advanced Topics in Software Engineering 3 CSCI5120 Advanced Topics in Database Systems 3 CSCI5150 Learning Theory and Computational Finance 3 CSCI5160 orTopics in Algorithms 3 ENGG5102CSCI5170 Theory of Computation Complexity 3 CSCI5180 orTechniques for Data Mining 3 ENGG5103CSCI5210 Advanced Topics in Computer Graphicsand Visualization 3 CSCI5230 Advanced Topics in Compiler Construction 3 CSCI5240 Combinatorial Search and Optimization with Constraints 3 CSCI5250 or Information Retrieval and Search Engines 3ENGG5106CSCI5280 orImage Processing and Computer Vision 3 ENGG5104CSCI5310 Topics in Biometrics 3 CSCI5320 Topics in Graph Algorithms 3 CSCI5330 Advanced Algorithms for Bioinformatics 3 CSCI5340 Advanced Topics in Distributed Software Systems 3 CSCI5350 Game Theory in Computer Science 3 CSCI5360 Grid Computing 3 CSCI5370 Quantum Computing 3 CSCI5390 Advanced Topics in GPU Programming 3 CSCI5420 Computer System Performance Evaluation 3 CSCI5430 Autonomous Agents andMultiagent Systems 3 CSCI5440 Theory of Cryptography 3 CSCI5450 Randomness and Computation 3 CSCI5460 Virtual Reality 3 Computer and Network Security 3 CSCI5470 orENGG5105CSCI5510 Big Data Analytics 3 CSCI5520 Foundations of Data Privacy 3 CSCI5530 Interactive Computer Animation and Simulation 3 ENGG2040 Probability Models and Applications 3 CENG2010 Digital Logic Design Laboratory 1 CENG3430 Rapid Prototyping of Digital Systems 3 CENG3470 Digital Circuits 3 CENG3490 VLSI Design 3 CENG4100 Smartphones: Hardware Platform & Application Development 3 CENG4480 Embedded System Development and Applications 3 CENG5010 Reconfigurable Computing 3 CENG5020 Fault-Tolerant Computing 3 CENG5030 Energy Efficient Computing 3 CENG5050 Hardware for Human Machine Interface 3 CENG5270 EDA for Physical Design of Digital Systems 3 CENG5271 EDA for Logic Design of Digital Systems 3 CENG5272 VLSI Testing 3 CENG5410 orAdvanced Computer Architecture 3 ENGG5101CENG5420 Computer Arithmetic Hardware 3 CENG5430 Architectures and Algorithms for Parallel Processing 3 IERG3050 Simulation and Statistical Analysis 3 IERG4180 Network Software Design and Programming 3 SEEM3420 File Structures and Processing 3 SEEM3430 Information Systems Analysis and Design 3 SEEM3490 Information Systems Management 3Computer EngineeringProgrammeStudy Scheme for Year 2 Entry(2013-14)Students are required to complete a minimum of 58/59 units of Major courses as follows (Notes): (i) Required Courses: 31 unitsCENG3150, 3420, 3430, 3470, CSCI3100, 3190, ELEG2860,ENGG2310, 4910#, 4920#And complete at least 9/10 units from the following courses as9/10 units directed by the Department:ELEG1110, 2110, ENGG2011, 2012, 2810(ii) Elective Courses: 18 unitsa. Select 9 units from the following courses:CENG3490, 4480, 5010, CSCI4140, 4430, ENGG5105b. And select at least 3 units from the following courses:CENG4100, 5020, 5030, 5050, 5120, 5270, 5271, 5272, 5420,5430, CSCI1030, 1040, 1050, 2800, 3120, 3170, 3220, 3250, 3260,3270, 3280, 3290, 3310, 3320, 4120, 4180, 4190, 4210, 4220, 5010,5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5150, 5230, 5240, 5310,5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5390, 5420, 5430, 5440, 5450,5460, 5510, 5520, 5530, ENGG5101, 5102, 5103, 5106,ELEG4410#, IERG4020#, 4160#, 4190#, any one course from(DSME3020, 4070, 4150, 4210, 4250, MKTG4080)Remaining units from any courses offered by the Faculty ofEngineering (Except ENGG3910 and 3920)Total: 58/59 units * Apart from the above courses, students will be directed by the Department to complete at least 9/10 units from the following Major Courses in Terms 1 and 2: ELEG1110, 2110,ENGG2011, 2012, 2810.Notes: Applicable to students with associate degrees/higher diplomas1. Major courses which are at 3000 and above level will be included in the calculationof the Major GPA for honours classification. Courses with “ # ” are to be included inthe Major GPA as well.2. Besides the Major courses mentioned in Note 1, the other BMEG, CSCI, ELEG,ENER, ENGG, IERG, MAEG and SEEM courses at 3000 and above level taken bythe students will also be included in the calculation of the Major GPA.3. Students are required to fulfil the Faculty Language Requirement, in addition toother requirementsstipulated by the University. Please refer to the Faculty LanguageRequirement of the Faculty of Engineering for details.4 ENGG5101 is equivalent to CENG54105 ENGG5102 is equivalent to CSCI51606 ENGG5103 is equivalent to CSCI51807 ENGG5105 is equivalent to CSCI54708 ENGG5106 is equivalent to CSCI5250Recommended Study PatternCourse ListCourse Code Course Title Unit CENG2010 Digital Logic Design Laboratory 1 CENG2400 Embedded System Design 3 CENG3150 Principles of System Software 3 CENG3420 Computer Organization and Design 3 CENG3430 Rapid Prototyping of Digital Systems 3 CENG3470 Digital Circuits 3 CENG3490 VLSI Design 3 CENG4100 Smartphones: Hardware Platform and Application Development 3 CENG4430 Distributed Systems and Networks 3 CENG4480 Embedded System Development and Applications 3 CENG5010 Reconfigurable Computing 3 CENG5020 Fault-tolerant Computing 3 CENG5030 Energy Efficient Computing 3 CENG5050 Hardware for Human Machine Interface 3 CENG5120 SEQ Machines and Automata Theory 3 CENG5270 EDA for Physical Design of Digital Systems 3 CENG5271 EDA for Logic Design of Digital Systems 3 CENG5272 VLSI Testing 3 Advanced Computer Architecture 3 CENG5410 orENGG5101CENG5420 Computer Arithmetic Hardware 3 CENG5430 Architectures and Algorithms for Parallel Processing 3 CSCI1030 Hands-on Introduction to Java 1 CSCI1040 Hands-on Introduction to Python 1 CSCI1050 Hands-on Introduction to Matlab 1 CSCI2800 Numerical Computation 3 CSCI3100 Software Engineering 3 CSCI3120 Compiler Construction 3 CSCI3170 Introduction to Database Systems 3 CSCI3190 Introduction to Discrete Mathematics and Algorithms 3 CSCI3220 Algorithms for Bioinformatics 3 CSCI3250 Computers and Society 2 CSCI3260 Principles of Computer Graphics 3 CSCI3270 Advanced Programming Laboratory 2 CSCI3280 Introduction to Multimedia Systems 3 CSCI3290 Computational Photography 3 CSCI3310 Mobile Computing and Applications Development 3 CSCI3320 Fundamentals of Machine Learning 3 CSCI4120 Principles of Computer Game Software 3 CSCI4140 Open-source Software Project Development 3 CSCI4180 Introduction to Cloud Computing 3 CSCI4190 Introduction to Social Networks 3 CSCI4210 Reverse Software Engineering 3 CSCI4220 Introduction to Game Theory in Computer Science 3 CSCI4430 Data Communication and Computer Networks 3 CSCI5010 Practical Computational Geometry Algorithms 3 CSCI5020 External Data Structures 3 CSCI5030 Machine Learning Theory 3 CSCI5040 Combinatorics Computing 3 CSCI5050 Topics in Bioinformatics and Computational Biology 3 CSCI5060 Techniques in Theoretical Computer Science 3 CSCI5070 Advanced Topics in Social Computing 3 CSCI5080 Advanced System Security 3 CSCI5150 Learning Theory and Computational Finance 3 CSCI5160 or Topics in Algorithms 3ENGG5102Techniques for Data Mining 3 CSCI5180 orENGG5103CSCI5230 Advanced Topics in Compiler Construction 3 CSCI5240 Combinatorial Search and Optimization with Constraints 3 Information Retrieval and Search Engines 3 CSCI5250 orENGG5106CSCI5310 Topics in Biometrics 3 CSCI5320 Topics in Graph Algorithms 3 CSCI5330 Advanced Algorithms for Bioinformatics 3 CSCI5340 Advanced Topics in Distributed Software Systems 3 CSCI5350 Game Theory in Computer Science 3 CSCI5360 Grid Computing 3 CSCI5370 Quantum Computing 3 CSCI5390 Advanced Topics in GPU Programming 3 CSCI5420 Computer System Performance Evaluation 3 CSCI5430 Autonomous Agents and Multiagent Systems 3 CSCI5440 Theory of Cryptography 3 CSCI5450 Randomness and Computation 3 CSCI5460 Virtual Reality 3 Computer and Network Security 3 CSCI5470 orENGG5105CSCI5510 Big Data Analytics 3 CSCI5520 Foundations of Data Privacy 3 CSCI5530 Interactive Computer Animation and Simulation 3 ENGG2011 Advanced Engineering Mathematics (Syllabus A) 3 ENGG2012 Advanced Engineering Mathematics (Syllabus B) 3 ENGG2310 Principles of Communication Systems 3 ENGG2810 Engineering Laboratory II 1 ENGG4910 Thesis I 4 ENGG4920 Thesis II 4 ELEG1110 Basic Circuit Theory 3 ELEG2110 Electronic Circuits 3 ELEG2860 Professional Engineering Practice 2 ELEG4410 Advanced Digital Signal Processing and Applications 3 IERG4020 Telecommunication Switching and Network Systems 3 IERG4160 Image and Video Processing 3 IERG4190 Multimedia Coding and Processing 3。

信息与计算科学专业建设规划(2011年—2015年)现状分析与专业定位信息与计算科学专业是教育部1998年颁布的新的专业目录中的一个新的数学类业。

这一专业设置不仅较好地适应了新世纪以信息技术为核心的全球经济发展格局下的数学人才培养与专业发展,而且也对数学类专业的招生带来了积极影响。

自1999年以来,全国已有近400所高等院校注册开办信息与计算科学专业,招生人数已达到惊人的规模。

从1999年的5462人迅速增长到2005年的近10万人。

信息与计算科学已成为各高校十分热门的招生专业。

然而,由于招生人数增长过快,对信息与计算科学的专业内涵、人才培养目标、教学内容、课程设置等还缺乏足够的认识,加之经验有限,有许多问题尚待解决,需要在实践中进行探索。

各高校在加强教学基础的基本前提下,培养学生娴熟的计算机技术和信息处理能力,并根据自身的办学优势和办学特点,努力办出自己的特色,在专业方向上发挥自己的特长。

目前,在方向设置上主要有工程计算、软件开发、信息处理和经济应用等类型。

综合性大学一般以软件开发和信息处理为主要方向、工科大学一般以工程计算和应用软件为主要方向,财经类大学多以经济应用和信息处理为主要方向。

一些院校开办信息与计算科学专业已比较成熟,形成了自己的特色,许多院校正在积极的探索之中。

就广东省而言,中山大学、华南理工大学、华南师范大学和广东工业大学等许多高校已先后开办该专业,它们的专业方向基本都是以应用软件和信息处理为主。

据了解,目前以经济应用为方向特色还很少。

结合我校实际和我校优势,我们在制订信息与计算科学专业规划时,明确地提出我们的专业方向是经济应用和软件开发。

为了规范信息与计算科学专业的建设,教育部数学与统计学教学指导委员会数学类专业指导分委员会已两次组织召开了“全国信息与计算科学专业教学与发展研讨会”会议,2005年5月还在南宁组织召开了“全国高校数学院系主任联席会”会议,集思广益,并对全国高等院校信息与计算科学专业的办学情况展开了大规模、多层次的调查研究活动,在这些基础上制订了《信息与计算科学专业教学规范(试行稿)》,明确了该专业的专业定位、指导思想和课程设置,同时也鼓励各高校在专业方向设置上积极创新,办出特色。

信息与计算科学专业毕业论文信息与计算科学专业毕业论文范文论文题目:信息与计算科学专业提高毕业论文质量的实践[摘要]讨论了提高信息与计算科学专业毕业论文质量的重要性,从本科生导师制、数学建模综合训练拟制课题、加强对毕业论文进行工作的过程监控以及毕业论文答辩工作等环节加强毕业论文管理工作,对提高人才培养质量具有重要意义。

[关键词]信息与计算科学专业;毕业论文;质量;毕业论文是学生在系统掌握基础知识、基本理论和基本技能的基础上,于毕业前进行的综合性、研究性和实践性的训练环节[1,2]。

信息与计算科学专业是1998年教育部颁布的本科专业新增的数学类专业[3,4],我院从2004年开始招生信息与计算科学专业学生,该专业人才的培养目标,是着眼本专业人才内涵需要,比较系统地掌握自然科学基本理论、相关的人文社会科学知识和公共工具性知识;系统地掌握数学基础、信息理论基础和计算机科学与技术基础;具备信息处理的专业知识与专业技能;具有独立分析解决数学、计算科学、计算机技术问题以及信息分析与处理的能力,具有较强的专业基本技能、初步的实际工作能力和科学研究能力;具备较好的专业素养和较强的创新精神;具有较强的思维能力、实践能力、表达能力和认知能力;具备良好的科学素养、信息素养和文化修养。

毕业论文是信息与计算科学专业教学计划的重要环节之一,是对学生知识和能力的综合考核,是学生综合运用所学的基础理论知识和基本技能,独立分析问题、解决问题的教学实践过程。

毕业论文要求联系实际,选题恰当,论点确凿,论据翔实,推理正确。

我院非常重视信息与计算科学专业学生的毕业设计,成立毕业设计指导委员会,坚持创新思想,取得了积极效果。

结合本科生导师制,提前建立师生沟通机制在信息与计算科学专业学生中全面实行导师制,将教师教书育人的要求具体化、制度化,有利于加强学生学习训练工作及学生的个性化发展,有利于提高信息与计算科学专业学生教育的整体质量。

我院从信息与计算科学专业一年级学生入学开始实行导师制,按照毕业论文指导教师的选拔要求挑选导师,每名导师负责对1~3名学生进行学习、研究及发展方面的指导,这种师生之间的联系是一种相对固定的关系。

物理科学与工程技术学院光信息科学与技术专业培养方案一、培养目标培养二十一世纪适应社会主义现代化建设需要的,德、智、体、美全面发展的具有光信息科学与技术方面知识和能力的宽基础、高素质、具有创新意识和实践能力的高级专业人才。

毕业生应具有坚实的自然科学和较好的人文社会科学基础,并熟练掌握一门外语;系统地掌握本专业领域中较宽的科学和技术基础理论;了解光信息科学技术领域的前沿和发展动态;具有创新意识和跟踪掌握该领域新理论、新知识、新技术的能力;掌握文献索引、资料查询的基本方法,熟悉国家信息产业政策及国内外有关知识产权的法律法规,具有一定的科学研究能力。

二、培养规格和要求本专业基本学制4年,授理学学士学位,培养要求如下:1、素质结构要求:学生应树立正确的世界观和人生观,具有良好的思想道德品质、健康的体魄和良好的心理素质,诚信守法;具有良好的科学和工程技术素养,掌握科学思维和研究方法。

2、能力结构要求:具有较强的获取知识的能力、表达能力、社交能力和计算机及信息技术的应用能力;具有较强的科学创新和技术实践能力,并具有综合应用所学知识解决科学和工程技术实际问题的能力3、知识结构要求:熟练掌握一门外语,并具有较丰富的信息科学、计算机和人文社会科学的基本知识等方面的知识;具备坚实的数学、物理和光信息科学等基础知识;了解本学科的前沿和发展动态、掌握本专业领域较宽的技术基础理论和专业知识,具备一定的工程学、电子学等方面的知识和一定的工业经济、工程管理与企业管理知识。

三、授予学位按要求完成学业者授予理学学士学位。

四、毕业总学分及课内总学时1时。

教学生产实习一周,毕业论文十二周。

五、专业核心课程2六、专业课设置及教学进程计划表(见附表一)附表一:光信息科学与技术专业课程设置及教学进程计划表34567注:1、带★号课程为专业选修课程中的骨干课程,学生必须选修该课程。

2、为方便学生选修,本专业的选修课按照课程性质和本专业特点分为专业选修课和跨专业选修课两部分,该划分仅属指导性质,学生可根据自己的特点、兴趣和未来发展规划选修。

信息与计算科学专业教学计划一、培养目标本专业培养具有良好的数学基础、掌握信息科学和计算科学的基本理论和方法,受到科学研究的初步训练,能运用所学的知识和计算机解决实际问题,能在科技、教育和经济部门从事研究、教学、应用开发和管理工作的高级专门人才。

二、培养规格(一)德育方面1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,逐步树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观。

2、积极参加社会实践,受到必要的军事训练,走与工农群众、生产劳动相结合的道路,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感,愿为社会主义现代化服务,为人民服务。

3、热爱科学事业,养成良好学风,理论联系实际,具有艰苦求实、善于合作和勇于创新的科学精神。

(二)智育方面1、系统地掌握本专业的基本理论、基本知识和基本技能;受到良好的科学思维训练,具有较宽厚的数学基础知识;掌握计算机的基本原理和编写程序的基本方法,具有较熟练地使用计算机的能力。

2、在自然科学、工程技术、经济分析或管理科学的某一方面掌握一定的专门知识和技能,对其领域的新发展和应用前景有所了解;受到应用研究、应用方法和技能的初步训练,具有应用数学知识解决某些实际问题或对应用数学理论进行研究的初步能力,并具有良好的从事实际应用工作的心理准备。

3、掌握一门外国语、能顺利地阅读本专业的外文书刊;熟悉文献检索和其它获得科技信息的方法。

(三)其他方面1、有健康的体魄、基本的体育能力、具备体育的基本知识和良好的卫生习惯,达到国家规定的大学生体育合格标准。

2、有良好的心理素质、健全的人格、坚强的意志、较强心理承受能力和乐观的情绪。

三、学制及学习年限:学制四年,学习年限为三至八年四、毕业最低学分:170学分,其中8学分为课外学分。

五、授予学位:理学学士六、主要课程简介1、数学分析(04099001)课程性质:专业必修课学时:242学时内容简介:包括实数连续统、函数、极限与函数连续性、微商与微分、微分中值定理及其应用、不定积分、定积分、微积分进一步应用、再论实数系、数项级数、广义积分、函数项级数、幂级数、傅里叶级数、多元函数的极限与连续性、偏导数与全微分、隐函数存在定理、极值与条件极值、含参变量的积分、重积分、曲线积分与曲面积分、各种积分间的联系与场论初步等。

数据科学与计算机学院

信息与计算科学专业2015级培养方案

一、培养目标

培养具有良好综合素质和开拓创新能力,系统掌握本专业基础理论、基础知识和基本技能与方法,具有较好的工程实践能力、较强的学习能力和一定的科学研究素质,能从事数据分析、科学计算及其相关技术与产业领域的系统设计与开发、项目管理与维护、科学研究与教学的复合型人才。

二、培养规格和要求

1.注重德、智、体、美、劳全面发展,具有人文社会科学素养,具有社

会责任感和职业道德修养;

2.具有比较扎实的数学与统计学基础,受到严格的科学思维训练,初步

掌握数学和统计科学的思想方法;

3.掌握计算机应用的主要知识与技能,熟悉现代数据分析的主要理论、

方法与技巧;能够面向现代商业、金融、企业数据分析,基于数学理论

与统计知识分析建模,运用计算机技术与计算方法解决实际问题;

4.掌握科学计算的主要理论与方法,能够初步解决科学与工程计算问题;

5.具有较强的学习能力,具有追求创新的态度和意识,具有在专业领域

跟踪新理论、新知识、新技术的能力,掌握文献检索、资料查询及运

用现代信息技术获取相关信息的基本方法;

6.具有一定的组织管理能力,表达能力与人际交往能力,并具备在团队

中与他人合作并发挥自己作用的能力;

7.掌握一门外语, 能熟练阅读本专业有关的外文资料,具有一定的国际视

野,具备初步的国际交流、合作与竞争能力。

三、授予学位与修业年限

本专业学制四年,按要求完成学业者授予理学学士学位。

四、毕业总学分及课内总学时

五、专业基础课程

数学分析、高等代数、离散数学基础、程序设计、数字电路与逻辑设计、数据结构与算法、数据结构与算法实验、计算机组成原理、计算机组成原理实验、概率与统计、解析几何

六、专业核心课程

数据库系统原理、数据库系统实验、数理统计、机器学习与数据挖掘、数值计算方法、微分方程及数值解

七、专业特色课程

操作系统原理、操作系统原理实验、计算机网络、计算机网络实验、现代统计方法与计算、大数据导论、运筹学与最优化方法、复变函数、数学建模、高级编程技术、高性能计算基础、实变函数与泛函分析、软件工程导论、数字图像处理、图论及其应用

八、专业课程设置及教学计划表(见附表1)

九、专业学分学时分布情况表(见附表2)

十、专业实践教学环节(含实验)一览表(见附表3)

十一、辅修教学进程计划表(见附表4)

附表1

附表2

信息与计算科学专业学分学时分布情况表

填写说明:

(1)公必课、专必课根据该专业设置的课程填写每学期学分学时,专选课分专业设置课程学分和建议学生修读学分两栏填写;公选课的学分、学时不需分学期列出。

(2)每学期的总学分、总学时仅包含公必课、专必课和专选课(建议修读)的学分、学时,公选课不计入;表格最后一行公必、专必、专选(建议修读)、公选的合计学分应与相应课程类别毕业学分要求相等。

(3)此表以学制四年为例,学制超过四年的,请自行添加行数。

附表3

填写说明:

(1)此表所填课程即毕业总学分中实践教学学分所含课程,其中必修23学分,选修13学分。

(2)课程类型包括以下几种:♊独立设置的实验,指不依附于理论教学、内容相对独立的实验课;♋理论+实验,指包含实验教学内容、理论和实验部分各有一定学分学时的课程;♌集中性实践,指独立设置、集中实施的实践课程,如见习、实习、社会调查、社会实践、毕业论文或设计等课程;④分散性实践,指独立设置、分散在学期内多个时段实施的实践课程;⑤理论+实践,指包含实践教学内容、理论和实践部分各有一定学分学时的的课程;⑥其他。

附表4。