法医毒理学 第六章

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:7

第一章医生与法医学重点掌握:1.法医学概念;2.司法鉴定概念;3.现代法医学主要分科。

1、法医学(forensic medicine, legal medicine)是一门医学科学,是研究并解决司法实践中涉及医学专门问题的学科。

法医学是一门自然科学而不是社会科学。

尽管各国法律制度不同,但是,为法律服务的法医学基本理论和技术在全世界都是相同的。

2、司法鉴定:在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

3、现代法医学主要分科:法医物证学(包括法医遗传学、法医人类学、法医牙科学等)、法医临床学、法医精神病学、法医毒物分析、法医病理学(法医毒理学)掌握:1.法医学的任务;2.研究对象,医生与法律的关系;3.鉴定人和证人的区别1、法医学的任务:1.为治安、刑事和民事案件提供科学证据;2.为处理医疗纠纷和非法行医提供科学证据;3.为抚恤、保险提供科学依据;4.发现传染病、职业病或食物中毒;5.为国家立法提供技术咨询;6.促进医学科学的全面发展2、法医学的研究对象:1.尸体检验;2.活体检查;3.人体检材;4.现场勘查;5.文证审查医生与法律的关系:1.提供证据(普通公民、职业特点);2.担任鉴定人;3.普通被告4.职业被告3、鉴定人和证人的区别:1.鉴定人根据需要可以指派或更换;2.鉴定人必须具备专门知识或技能;3.就案件中的某些专门性问题,通过鉴定作出判断性结论,而证人只陈述自己了解的案件事实;4与本案有利害关系时要回避,证人则不需;5.可以要求阅览案卷材料;6.几个鉴定人可以互相讨论,证人之间不能讨论。

熟悉:1. 法医鉴定书和鉴定结论;2. 终止鉴定、补充鉴定和重新鉴定;3. 法医学简史。

1、法医学鉴定书:鉴定的问题、提交的鉴定材料、鉴定的时间地点、采用的科学方法、对鉴定情况和结果进行分析论证、鉴定意见、鉴定单位和鉴定人签名。

2、终止鉴定:用途不合法或违背社会公德;材料不真实或取得方式不合法;材料不完整,损坏或拒绝补充;鉴定要求超出能力;委托人不履行义务或被鉴定人不配合;不可抗力;委托人主动终止;委托人不支付费用;协议书约定的其他情况。

《法医毒理学》教学大纲(讨论稿)(供五年制法医学专业本科用)前言法医毒理学是法医学专业的主要专业课程之一,是应用毒理学及相关学科的理论和技术,研究与法律有关的自杀、他杀和意外或灾害事故引起中毒的一门学科;药物滥用、环境污染和医源性药物中毒也是其研究内容。

通过本门课程的学习,要求学生掌握本学科的基础理论、基本知识和基本技能,熟悉常见毒物的性状、中毒原因、中毒途径、毒理作用、中毒症状、中毒量和致死量、中毒血浓度和致死血浓度、中毒病理变化、毒物化验检材采取等,紧密结合《法医毒物分析》的学习,能承担一般中毒案件的法医学鉴定工作,并能对疑难案例做出正确的初步处理;具有初步的法医毒理学科研能力。

鉴于近年来我国法医毒物种类的变化,第三版《法医毒理学》教材较第二版教材做了以下修订或补充:1.将毒品与吸毒、醇类中毒和药物中毒均分别单独列章。

2.对杀鼠剂毒鼠强、氟乙酰胺中毒增补了有关内容。

3.增加突发性、群体性化学中毒的法医学鉴定、中毒与自然疾病等致死的鉴别等内容。

4.因近年来腐蚀性毒物与金属毒物中毒已较少见,在第三版教材将上述二类毒物中毒合并成一章编写。

5.为避免与《预防医学》、《传染病学》的不必要重复,删去了二版教材中的第十章细菌性食物中毒和真菌性霉变食物中毒。

6.有毒植物、动物中毒在我国仍较多见,特别是在中草药治病中误用多见;因此,在教材中做了相应的增补。

教学大纲第一章绪论一.法医毒理学的概念及与其它毒理学分支学科的关系;法医毒理学的任务和研究方法;法医毒理学简史及发展趋势。

二.毒物和中毒的概念;毒物的分类及我国法医毒物种类的特点;毒物的毒作用;毒物的毒性及其分级;毒物的中毒量、中毒血浓度、致死量、致死血浓度;毒物在体内的转运、转化及其法医学意义;死后毒物再分布;中毒的原因和类型。

三.中毒的法医学鉴定:中毒的案情调查、现场勘查、症状分析、中毒尸体的法医病理学检查;毒物化验检材的采取、保存和送检;法医毒物分析及对分析结果的评价;突发性、群体性化学中毒的法医学鉴定;中毒与自然疾病等致死的鉴别。

法医毒理学笔记第一章绪论毒理学:是一门研究外源因素(化学、物理、生物因素)对生物系统的有害作用的应用学科。

法医毒理学:是一门主要应用毒理学及有关学科的理论和技术,研究与法律有关的自杀、他杀和意外或灾害事故引起中毒的学科。

第二节毒物:在一定条件下,较小剂量就能够对生物体产生损害作用或使生物体出现异常反应的外源化学物称为毒物。

中毒:机体由于毒物的作用,器官、组织、细胞代谢、功能和(或)形态结构遭受损害而出现的疾病状态称为中毒。

中毒原因及类:自杀中毒、他杀中毒、意外中毒、药物滥用、环境与食品污染、医源性药物中毒。

农村有机磷农药中毒常见,其次是一氧化碳。

毒物在体内的过程:吸收、分布、生物转化或代谢、排泄生物转化:毒物经过酶催化后化学结构发生改变的代谢过程出现的质的变化。

场所:肝细胞内质网终毒物:指毒物可直接与内源性把分子反应,并造成机体损害时的化学形态。

类型有亲电子剂、自由基、亲核剂及氧化还原反应物。

毒物的毒作用局部和全身作用速发和迟发作用速发性毒性效应:又称即时毒性效应,是指单次接触毒物后随即发生或出现的毒性作用。

致敏和自身免疫反应特异质反应可逆性与不可逆性毒性反应三致作用:致癌、致畸、致突变毒物联合作用独立作用:指两种或两种以上的毒物同时或先后作用于人体,由于其各自毒作用的受体、部位、靶器官等不同,且所引起的生物学效应也不相互干扰,从而表现为各毒物的各自毒效应。

相加作用:指两种毒物联合作用时的毒作用为各单项毒物毒性的总和。

协同作用:指当同时接触两种有类似毒性效应的毒物时,其毒作用超过两者分别作用之和。

增毒作用:指一种化学物本身并无某种毒性效应,但当其与另一化学物同时给予时,可使另一化学物的毒性增强。

毒物的拮抗作用:指两种毒物作用于机体时,一种毒物干扰另一种毒物的毒性,使其毒性减弱,或者是两种毒物彼此干扰使对方的毒性减弱,所产生的毒性效应低于各个毒物单独毒性效应的总和。

靶器官、靶组织:毒物直接发挥毒作用的器官或组织蓄积库:毒物浓度或含量最高的器官或组织中毒量及中毒浓度:使机体发生中毒症状的毒物最小剂量或浓度。

毒理学(第一章)第一篇:毒理学(第一章)第一章绪论毒理学(toxicology)是研究外源化学物对生物体的损害作用以及两者之间相互作用的科学。

一毒理学发展简史:毒理学的前身是毒物学,中国古代有关毒物学知识的最早记载可见于《周礼》、《山海经》、《尔雅》及《诗经》等古籍中。

在西方,瑞士药理学和毒理学家Paracelusus(1493—1541)对早期毒理学学科的发展作出了杰出的贡献。

他明确提出剂量概念,提出所有物质都是有毒的,只是依剂量不同来区别是药物还是毒物。

同时,他还陈述了一些诸如法医、职业中毒和环境毒理学等的毒理学概念。

西班牙学者Orfila(1787—1853)为近代毒理学的创始人,他通过实验系统观察了化学物与生物体间的关系,并提出了化学分析在鉴定中毒事件中的重要性,为近代法医毒理学奠定了基础。

到20世纪,萌发出现了军事毒理学。

由于分子生物学、生物化学以及放射性同位素技术、化学分析技术等的飞速发展,大大推进了外源化学物遗传毒性、致畸毒性研究方法的发展,丰富了毒理学的内涵,其研究对象则以机体微观世界和生物圈的宏观世界两方面齐头并进。

在宏观方面,开展了环境污染物对人和动物危害的流行病学和生态学调查,阐明了不少病因;在微观方面,在化学毒物损害生物体的机理上揭示了许多本质现象。

到20世纪60年代初,我国已基本形成了一支毒理学专业队伍,它以研究剂量—反应关系为中心,为制定合理的卫生标准提供了依据。

20世纪70年代以来,毒理学的研究主要以化学物的安全评价为重点,从整体的毒理学逐步发展为对各器官系统的研究;从对母代健康影响的观察进展到对子代危害的研究,建立以保障人类安全为目的的新概念,相继出现了遗传毒理学、行为毒理学等边缘分支学科。

外源化学物对人类的危害和对环境的污染已引起了人们的高度重视,现代生物技术已渗透到环境毒理学的各个领域,这促进了环境毒理学的发展。

近20年来,我国动物毒理学的研究主要涉及兽药、药物添加剂及饲料中有毒有害化学物的检测及其安全性毒理学评价和动物性食品中药物残留检测技术的研究,为制定我国兽药及饲料药物添加剂安全性毒理学评价程序、动物食品中兽药最高残留限量、饲料卫生标准及动物组织中兽药残留检测方法等有关法律法规提供了科学依据。

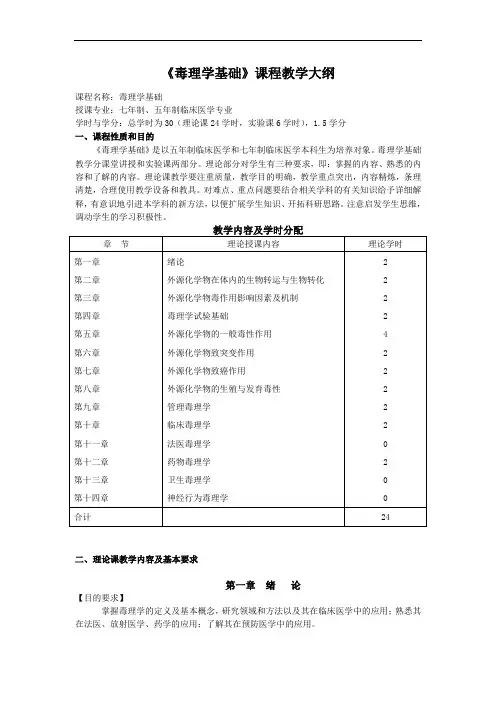

《毒理学基础》课程教学大纲课程名称:毒理学基础授课专业:七年制、五年制临床医学专业学时与学分:总学时为30(理论课24学时,实验课6学时),1.5学分一、课程性质和目的《毒理学基础》是以五年制临床医学和七年制临床医学本科生为培养对象。

毒理学基础教学分课堂讲授和实验课两部分。

理论部分对学生有三种要求,即:掌握的内容、熟悉的内容和了解的内容。

理论课教学要注重质量,教学目的明确,教学重点突出,内容精炼,条理清楚,合理使用教学设备和教具。

对难点、重点问题要结合相关学科的有关知识给予详细解释,有意识地引进本学科的新方法,以便扩展学生知识、开拓科研思路。

注意启发学生思维,调动学生的学习积极性。

二、理论课教学内容及基本要求第一章绪论【目的要求】掌握毒理学的定义及基本概念,研究领域和方法以及其在临床医学中的应用;熟悉其在法医、放射医学、药学的应用;了解其在预防医学中的应用。

【教学内容】一、掌握:毒理学定义、研究领域和研究方法;在临床医学中的应用;毒理学基本概念(毒物、毒性、毒效应)、生物学标志、选择毒性、毒性参数和安全限值二、熟悉:毒理学在法医、放射医学、药学中的应用三、了解:毒理学在预防医学中的应用、剂量-反应关系、时间-反应关系【教学方法】课堂讲授、多媒体教学【教学时数】 2学时第二章外源化学物在体内的生物转运与转运【目的要求】掌握毒物动力学的概念和主要参数,生物转化反应形式;熟悉外源化学物在体内的蓄积作用以及影响其代谢的因素【教学内容】一、掌握:影响化学物的吸收及其影响因素;毒物动力学的概念、主要参数:消除半减期、曲线下面积、表观分布容积、消除速率常数、清除率、生物利用度、吸收速率常数、峰浓度、峰时间;I相反应:微粒体混合功能氧化酶;II相反应:葡萄糖醛酸基结合反应。

二、熟悉:外源化学物的分布及其影响因素;生物转化及其反应类型(Ⅰ相反应、Ⅱ相反应);代谢灭活与代谢活化;代谢的影响因素三、了解:外源化学物的吸收、分布、排泄过程;影响排泄的因素【教学方法】课堂讲授、多媒体教学【教学时数】 2学时第三章外源化学物毒作用影响因素及机制【目的要求】重点掌握化学毒物对机体毒性作用的主要影响因素,了解外来化合物对机体的毒作用机制,为认识毒性作用本质、评价特定化学毒物的潜在危害以及毒理学试验设计奠定理论基础。

法医毒理学重点第一章绪论1.毒物:在日常接触条件下,以较小剂量进入机体后,能与生物体之间发生化学或物理化学作用,导致机体组织细胞代、功能和〔或〕形态构造损害的化学物质。

2.中毒:机体由于毒物的作用,器官、组织、细胞代、功能和/或形态构造遭受损害而出现的疾病状态。

3.我国毒物中毒特点:农药中毒最多见,其中绝大多数为有机磷农药,其次为一氧化碳,再以后依次为催眠镇静安定药、杀鼠剂、氰化物,有毒动植物,金属毒物。

美国致死毒物依次为止痛药,抗抑郁药,催眠镇静安定药,毒品,心血管药物,酒精,煤气。

4.靶器官或靶组织:毒物可以直接发挥毒作用的器官或者组织。

5.效应器官:出现毒性效应的器官。

6.独立作用:两种或两种以上毒物同时或先后作用于机体,由于其各自毒作用的受体、部位、靶器官等不同,且引起的生物学效应也不互相干扰,从而表现出各项毒物毒性的总和。

7.相加作用:两种毒物联合作用时的毒作用为各项毒物毒性的总和。

1+1=28.协调作用:当同时接触两种有类似毒性效应的毒物时,其毒作用超过两者分别作用之和。

1+1>29.增毒作用:一种化学物质本身并无某种毒性效应,但当其与另一种化学物质同时给与时,可是另一种化学物质毒性增强1+0>110.拮抗作用:两种毒物作用于机体时,一种毒物干扰另一种毒物的毒性,使其毒性减弱,或者是两种毒物彼此干扰使对方的毒性作用减弱,所产生的毒性效应应低于各个毒物单独毒性效应的总和。

11.习惯性:又称耐受性,长期使用同样的毒物,机体对该毒物的反响渐渐减弱,可以习惯或者成瘾,并能够耐受常人的中毒剂量,甚至超过致死剂量的毒物。

12.中毒量或中毒浓度:凡能使机体发生中毒病症的毒物最小剂量或者最低浓度。

13.致死量或者致死浓度:凡能使机体中毒死亡的毒物的最小剂量或最低浓度。

14.中毒的案情调查〔需扩展〕【重点】〔一〕一般情况〔二〕中毒发生经过〔三〕中毒者既往安康情况〔四〕中毒者近期思想情绪〔五〕群体性食物中毒,须注意化学性与细菌性食物中毒相鉴别〔六〕农村中毒案件〔七〕医源性药物中毒〔八〕环境污染和工业事故第二章腐蚀性毒物中毒1、硫酸中毒的毒理作用:硫酸对皮肤黏膜有较强的腐蚀性,氧化性和吸水性,可使蛋白质发生凝固性坏死。

法医毒理学第六章法医毒理学第六章名词解释:呼吸功能障碍性毒物中毒:毒物无论经何种途径或方式侵入机体而直接妨碍氧的供给,摄取,运输和利用,从而造成缺氧,导致呼吸功能障碍,甚至死亡,称为呼吸功能障碍性毒物中毒。

选择题:(红色标记为正确答题)1氰化物经何种途径侵入机体A呼吸道B消化道C皮肤D以上答题均是E以上答案均不是2氢化物的最主要的毒性靶器官是A脑B肾C心脏D肝E肺3氰化物的口服最小致死量A0.9mg/kgB0.8 mg/kg C0.7 mg/kgD0.6 mg/kgE0.5 mg/kg4CO中毒后一般多少小时难检出A6小时B7小时C8小时D9小时E9小时5CO中毒最有价值的检材A脑B血液C心脏D肾E肺论述题一试述氰化物中毒的临床症状1前驱期吸入者有眼,咽喉及呼吸道粘膜刺激症状。

口服者则口腔,咽喉有麻木和烧灼,流涎,呕吐。

尚有头昏,头痛,耳鸣,乏力及大便紧迫感等。

2呼吸困难期前驱期后出现胸闷,心悸,呼吸困难,胸部紧迫感等症状。

体检见皮肤,粘膜呈鲜红色,血压升高,心率加快,心律不齐及传导阻滞,瞳孔先缩小后扩大,并有眼球突出及恐怖面容。

神态由冷漠转入昏迷。

3痉挛期大小便失禁,大汗淋漓,体温下降,强直性惊厥4麻痹期感觉和各种反射均消失,呼吸浅而慢,最终因呼吸麻痹死亡。

二试述CO中毒大脑白质的变化1血管周围的神经纤维髓鞘脱失2广泛弥漫的神经纤维受损。

髓鞘和轴索的破坏,以脑室系统周围病变显著,可延及额叶,颞叶或枕极,加以胼胝体白质受累,在脑的冠状切面上常形成蝴蝶状的脱髓鞘分布3融合或不融合的脱髓鞘斑片。

斑片呈海绵状结构,髓鞘脱失的纤维中轴索相对保持完整,斑片中心可见泡沫细胞,伴星形胶质细胞增生。

第三节亚硝酸盐中毒一选择题1.对亚硝酸盐毒性作用机制描述正确的是( C )A 使空气中的氧含量降低,影响氧含量的供给从而导致机体缺氧。

B 作用于呼吸酶,使生物氧化过程发生障碍从而导致机体缺氧。

C 将低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,从而影响氧的携带和释放导致机体缺氧。

法医毒理学第六章

名词解释:

呼吸功能障碍性毒物中毒:毒物无论经何种途径或方式侵入机体而直接妨碍氧的供给,摄取,运输和利用,从而造成缺氧,导致呼吸功能障碍,甚至死亡,称为呼吸功能障碍性毒物中毒。

选择题:(红色标记为正确答题)

1氰化物经何种途径侵入机体

A呼吸道B消化道C皮肤D以上答题均是E以上答案均不是

2氢化物的最主要的毒性靶器官是

A脑B肾C心脏D肝E肺

3氰化物的口服最小致死量

A0.9mg/kgB0.8 mg/kg C0.7 mg/kgD0.6 mg/kgE0.5 mg/kg

4CO中毒后一般多少小时难检出

A6小时B7小时C8小时D9小时E9小时

5CO中毒最有价值的检材

A脑B血液C心脏D肾E肺

论述题

一试述氰化物中毒的临床症状

1前驱期吸入者有眼,咽喉及呼吸道粘膜刺激症状。

口服者则口腔,咽喉有麻木和烧灼,流涎,

呕吐。

尚有头昏,头痛,耳鸣,乏力及大便紧迫感等。

2呼吸困难期前驱期后出现胸闷,心悸,呼吸困难,胸部紧迫感等症状。

体检见皮肤,粘膜呈鲜红色,血压升高,心率加快,心律不齐及传导阻滞,瞳孔先缩小后扩大,并有眼球突出及恐怖面容。

神态由冷漠转入昏迷。

3痉挛期大小便失禁,大汗淋漓,体温下降,强直性惊厥

4麻痹期感觉和各种反射均消失,呼吸浅而慢,最终因呼吸麻痹死亡。

二试述CO中毒大脑白质的变化

1血管周围的神经纤维髓鞘脱失

2广泛弥漫的神经纤维受损。

髓鞘和轴索的破坏,以脑室系统周围病变显著,可延及额叶,颞叶或枕极,加以胼胝体白质受累,在脑的冠状切面上常形成蝴蝶状的脱髓鞘分布

3融合或不融合的脱髓鞘斑片。

斑片呈海绵状结构,髓鞘脱失的纤维中轴索相对保持完整,斑片中心可见泡沫细胞,伴星形胶质细胞增生。

第三节亚硝酸盐中毒

一选择题

1.对亚硝酸盐毒性作用机制描述正确的是( C )

A 使空气中的氧含量降低,影响氧含量的供给从而导致机体缺氧。

B 作用于呼吸酶,使生物氧化过程发生障碍从而导致机体缺氧。

C 将低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,从而影响氧的携带和释放导致机体缺氧。

D 与氧化型细胞色素氧化酶的辅基结合,中断电子传递,使生物氧化过程终止。

E 与血红蛋白中的二价铁结合形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白失去携氧能力导致机体缺氧。

2.以下毒物中,那一项的作用机制是影响机体对氧的摄取及运输( C )

A 氰化钾

B 硫化氢

C 亚硝酸盐

D 氯气

E 苯

二问答题

简述亚硝酸盐的毒理作用

答案:亚硝酸盐是强氧化剂,进入血液后与血红蛋白结合,其中的亚硝酸离子可将血红蛋白中的二价铁氧化成三价铁,变为高铁血红蛋白,失去携氧能力,且影响结合血红蛋白释放氧,导致组织却氧。

另外,亚硝酸盐对周围血管有麻痹作用。

1.硫化氢中毒的主要靶器官是(C)

A呼吸系统B消化系统C中枢神经系统D生殖系统E循环系统

2. 硫化氢中毒者,尸斑呈(B)

A樱桃红色B暗绿色C紫黑色D暗红色E青紫色

3. 硫化氢进入体内后,较少分布于(D)

A脑B肝C肾D胃E肠

4. 氯气中毒多见于(C)

A他杀性中毒B自杀性中毒C事故性中毒5. 氯气进入体内后,其损害主要由(A)所致A氯化氢和次氯酸B氯化氢和氯气C次氯酸和氯气D氯离子和氯化氢E氯离子和次氯酸6. 急性氯气中毒以急性(B)受损为主

A消化系统B呼吸系统C中枢神经系统D生殖系统E循环系统

7. 苯中毒主要引起(C)损害

A神经系统及循环系统B呼吸系统及生殖系统C神经系统及造血系统D生殖系统及造血系统E神经系统及呼吸系统

1.硫化氢中毒者尸体检查所见有何特征?

答:尸斑呈紫绿色或暗绿色,颜面、腹部、胸部

皮肤也呈暗绿色,这与硫化氢与血红蛋白结合为硫化血红蛋白有关,颜色酷似腐败尸绿。

眼结膜充血,喉头粘膜充血、水肿、点片状出血,肺泡内有大量渗出物及炎症细胞,也可出现间质性肺炎或出血性肺炎,脑水肿。

2.氯气中毒者尸体检查所见有何特征?

答:急性氯气中毒死亡尸体以呼吸系统病变为主。

损伤部位及程度随吸入浓度大小而异。

低浓度吸入主要引起上呼吸道粘膜损伤;高浓度吸入时则损伤深部小气道和肺泡。

3.苯中毒者尸体检查所见有何特征?

答:急性苯中毒死亡尸体以中枢神经病变为主,大脑白质广泛水肿,基底核、视丘和下视丘部位出现小血管周围间隙明显扩大,血管周围神经组织疏松和淋巴细胞浸润,胶质细胞周围出现大空泡,并有脱髓鞘现象。

肺严重淤血和出血,有明显肺水肿,灶性肺不张和气肿。

心肌间质淤血水肿。

肾小球淤血。