辛亥革命(提纲版)

- 格式:ppt

- 大小:21.32 MB

- 文档页数:14

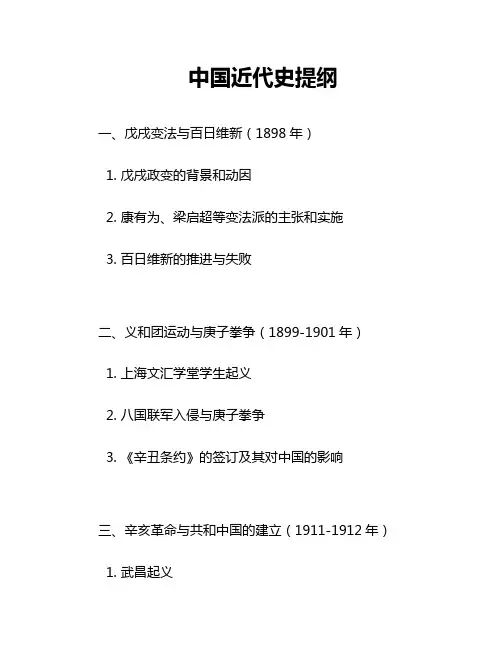

中国近代史提纲一、戊戌变法与百日维新(1898年)1. 戊戌政变的背景和动因2. 康有为、梁启超等变法派的主张和实施3. 百日维新的推进与失败二、义和团运动与庚子拳争(1899-1901年)1. 上海文汇学堂学生起义2. 八国联军入侵与庚子拳争3. 《辛丑条约》的签订及其对中国的影响三、辛亥革命与共和中国的建立(1911-1912年)1. 武昌起义2. 辛亥革命的推进与南京临时政府的成立3. 中华民国的宣告与袁世凯的接管四、北洋政府与国民党的崛起(1912-1927年)1. 袁世凯复辟与护国战争2. 出生于蒋介石的革命事业3. 北洋政府的衰弱与国民党的兴起4. 第一次国共合作与第一次国共内战五、国共内战与解放战争(1927-1949年)1. 南京政府与共产党的对立2. 长征与抗日战争的开展3. 国共内战的爆发与和平解决4. 中华人民共和国的建立六、中华人民共和国的建立与毛泽东时代(1949-1976年)1. 社会主义改造与“三反五反”运动2. 大跃进与人民公社化运动3. 文化大革命与四人帮的崛起4. 中美关系的变动与中苏交恶5. “九十条方针”与中国对外开放的实施七、改革开放与中国经济的崛起(1978年至今)1. 邓小平的改革开放政策与四个现代化的建设2. 三个代表的重要思想的确立3. 中国经济的高速增长与对外经济合作4. 中共十八大以来的经济政策调整与新时期的中国八、中国对外政策的转变与地区影响(1978年至今)1. "一国两制"与香港、澳门的回归2. 对台政策的演变与两岸关系的发展3.中国的一带一路倡议与亚洲、非洲的合作4. 中国在国际事务中的定位与地区影响九、中国的现代化建设与社会问题(1978年至今)1. 科技创新与知识产权保护2. 城镇化与农民工问题3. 社会主义核心价值观与中国社会的价值观观念变迁4. 环境污染与可持续发展十、中国近代史的反思与未来展望1. 社会主义与市场经济的结合问题2. 民主政治与现代中国的发展3. 中国的历史与国家认同的建立以上提纲是根据中国近代史的一些重要事件和主题来组织的,旨在提供一个框架和思路来进行更深入的研究和讨论。

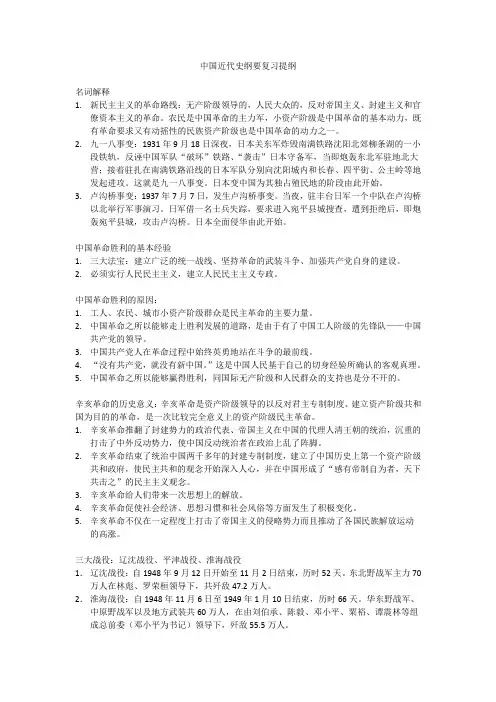

中国近代史纲要复习提纲名词解释1.新民主主义的革命路线:无产阶级领导的,人民大众的,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。

农民是中国革命的主力军,小资产阶级是中国革命的基本动力,既有革命要求又有动摇性的民族资产阶级也是中国革命的动力之一。

2.九一八事变:1931年9月18日深夜,日本关东军炸毁南满铁路沈阳北郊柳条湖的一小段铁轨,反诬中国军队“破坏”铁路、“袭击”日本守备军,当即炮轰东北军驻地北大营;接着驻扎在南满铁路沿线的日本军队分别向沈阳城内和长春、四平街、公主岭等地发起进攻。

这就是九一八事变。

日本变中国为其独占殖民地的阶段由此开始。

3.卢沟桥事变:1937年7月7日,发生卢沟桥事变。

当夜,驻丰台日军一个中队在卢沟桥以北举行军事演习。

日军借一名士兵失踪,要求进入宛平县城搜查,遭到拒绝后,即炮轰宛平县城,攻击卢沟桥。

日本全面侵华由此开始。

中国革命胜利的基本经验1.三大法宝:建立广泛的统一战线、坚持革命的武装斗争、加强共产党自身的建设。

2.必须实行人民民主主义,建立人民民主主义专政。

中国革命胜利的原因:1.工人、农民、城市小资产阶级群众是民主革命的主要力量。

2.中国革命之所以能够走上胜利发展的道路,是由于有了中国工人阶级的先锋队——中国共产党的领导。

3.中国共产党人在革命过程中始终英勇地站在斗争的最前线。

4.“没有共产党,就没有新中国。

”这是中国人民基于自己的切身经验所确认的客观真理。

5.中国革命之所以能够赢得胜利,同国际无产阶级和人民群众的支持也是分不开的。

辛亥革命的历史意义:辛亥革命是资产阶级领导的以反对君主专制制度、建立资产阶级共和国为目的的革命,是一次比较完全意义上的资产阶级民主革命。

1.辛亥革命推翻了封建势力的政治代表、帝国主义在中国的代理人清王朝的统治,沉重的打击了中外反动势力,使中国反动统治者在政治上乱了阵脚。

2.辛亥革命结束了统治中国两千多年的封建专制制度,建立了中国历史上第一个资产阶级共和政府,使民主共和的观念开始深入人心,并在中国形成了“感有帝制自为者,天下共击之”的民主主义观念。

统编人教2019版必修中外历史纲要上册第19课辛亥革命知识点总结第19课辛亥革命【内容提要】随着帝国主义列强侵略的加深,一方面是清政府实施“新政”以摆脱内外交困的局面,另一方面是孙中山等资产阶级革命派的民主革命思想和运动在全国迅速地传播和开展。

1911年10月武昌起义爆发后,各省纷纷响应。

这场革命的最终成果虽然落到了北洋军阀首领袁世凯的手中,但通过这场革命推翻了清王朝,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立了资产阶级民主共和国,颁布了《中华民国临时约法》,推动了中国近代化的进程。

【知识提纲】一、资产阶级民主革命的兴起(一)清末“新政”与“预备立宪”(1901-1911年)清末“新政”1.背景:八国联军侵华后,清政府签订丧权辱国的《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族矛盾和阶级矛盾进一步激化。

2.内容:政治上减冗衙,修刑律;经济上重工商,振农业;军事上改军制,扩新军;文化上废科举,建学堂,兴留学。

3.影响:并未使清政府摆脱内外交困的局面,反而加速了清王朝的覆灭。

客观上有利于民主思想的传播,有利于民族工业的发展,促进了中国社会近代化的进程。

“预备立宪”1.背景:1904年的日俄战争,“立宪”日本击败“专制”俄国;革命运动日益高涨;资产阶级立宪派的推动。

2.过程:1906 年9 月,清政府宣布预备立宪。

1908 年8 月,清政府颁布《钦定宪法大纲》。

1911 年5 月,清政府组织“皇族内阁”。

3.影响:加剧了清廷与各方的矛盾,使得立宪派倒向革命,加速了清朝的灭亡,从另一个方面催生了新的政治制度;对旧有政治体制进行了一些改革,在一定程度上改造了君主专制制度,直接冲击了二千多年的专制政体;引进了西方国家的近代法律理念,传播了宪政文明。

(二)资产阶级民主革命兴起(1894-1911年)民主革命思想1.代表人物:孙中山、章太炎、邹容、陈天华。

2.指导思想:三民主义(1905年)民族主义(驱除鞑虏,恢复中华):以革命暴力的方式推翻满清王朝的统治,反对民族压迫。

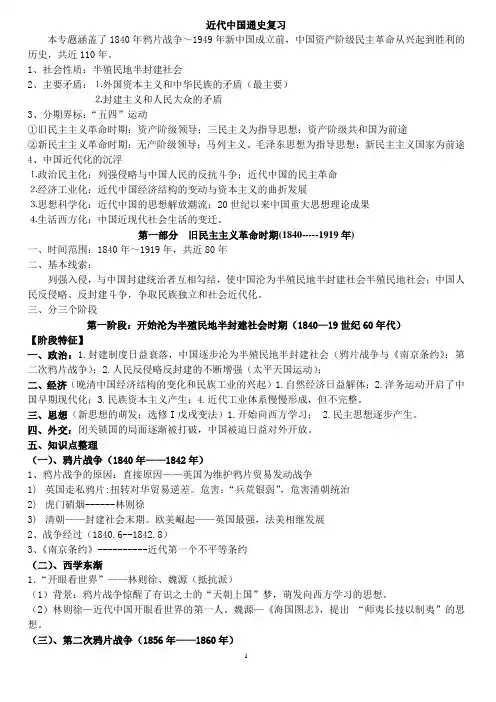

近代中国通史复习本专题涵盖了1840年鸦片战争~1949年新中国成立前,中国资产阶级民主革命从兴起到胜利的历史,共近110年。

1、社会性质:半殖民地半封建社会2、主要矛盾:⒈外国资本主义和中华民族的矛盾(最主要)⒉封建主义和人民大众的矛盾3、分期界标:“五四”运动①旧民主主义革命时期:资产阶级领导;三民主义为指导思想;资产阶级共和国为前途②新民主主义革命时期:无产阶级领导;马列主义、毛泽东思想为指导思想;新民主主义国家为前途4、中国近代化的沉浮⒈政治民主化:列强侵略与中国人民的反抗斗争;近代中国的民主革命⒉经济工业化:近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展⒊思想科学化:近代中国的思想解放潮流;20世纪以来中国重大思想理论成果⒋生活西方化:中国近现代社会生活的变迁。

第一部分旧民主主义革命时期(1840-----1919年)一、时间范围:1840年~1919年,共近80年二、基本线索:列强入侵,与中国封建统治者互相勾结,使中国沦为半殖民地半封建社会半殖民地社会;中国人民反侵略、反封建斗争,争取民族独立和社会近代化。

三、分三个阶段第一阶段:开始沦为半殖民地半封建社会时期(1840—19世纪60年代)【阶段特征】一、政治:1.封建制度日益衰落,中国逐步沦为半殖民地半封建社会(鸦片战争与《南京条约》;第二次鸦片战争);2.人民反侵略反封建的不断增强(太平天国运动);二、经济(晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起)1.自然经济日益解体;2.洋务运动开启了中国早期现代化;3.民族资本主义产生;4.近代工业体系慢慢形成,但不完整。

三、思想(新思想的萌发;选修I戊戌变法)1.开始向西方学习; 2.民主思想逐步产生。

四、外交:闭关锁国的局面逐渐被打破,中国被迫日益对外开放。

五、知识点整理(一)、鸦片战争(1840年——1842年)1、鸦片战争的原因:直接原因——英国为维护鸦片贸易发动战争1)英国走私鸦片:扭转对华贸易逆差。

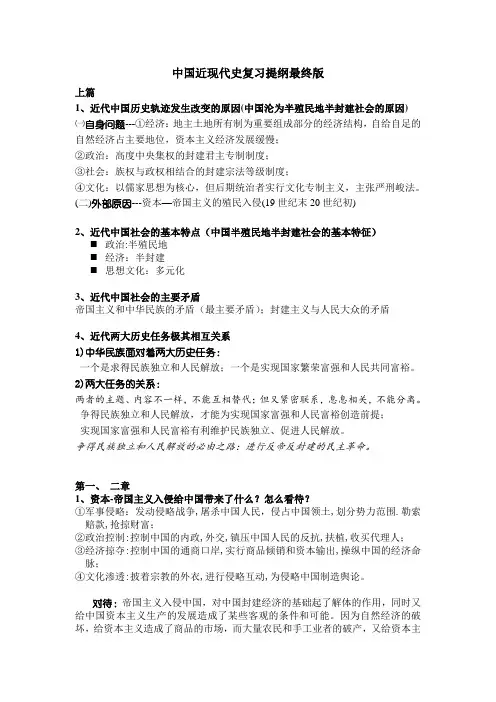

中国近现代史复习提纲最终版上篇1、近代中国历史轨迹发生改变的原因(中国沦为半殖民地半封建社会的原因)㈠自身问题---①经济:地主土地所有制为重要组成部分的经济结构,自给自足的自然经济占主要地位,资本主义经济发展缓慢;②政治:高度中央集权的封建君主专制制度;③社会:族权与政权相结合的封建宗法等级制度;④文化:以儒家思想为核心,但后期统治者实行文化专制主义,主张严刑峻法。

(二)外部原因---资本—帝国主义的殖民入侵(19世纪末20世纪初)2、近代中国社会的基本特点(中国半殖民地半封建社会的基本特征)⏹政治:半殖民地⏹经济:半封建⏹思想文化:多元化3、近代中国社会的主要矛盾帝国主义和中华民族的矛盾(最主要矛盾);封建主义与人民大众的矛盾4、近代两大历史任务极其相互关系1)中华民族面对着两大历史任务:一个是求得民族独立和人民解放;一个是实现国家繁荣富强和人民共同富裕。

2)两大任务的关系:两者的主题、内容不一样,不能互相替代;但又紧密联系,息息相关,不能分离。

争得民族独立和人民解放,才能为实现国家富强和人民富裕创造前提;实现国家富强和人民富裕有利维护民族独立、促进人民解放。

争得民族独立和人民解放的必由之路:进行反帝反封建的民主革命。

第一、二章1、资本-帝国主义入侵给中国带来了什么?怎么看待?①军事侵略:发动侵略战争,屠杀中国人民,侵占中国领土,划分势力范围.勒索赔款,抢掠财富;②政治控制:控制中国的内政,外交,镇压中国人民的反抗,扶植,收买代理人;③经济掠夺:控制中国的通商口岸,实行商品倾销和资本输出,操纵中国的经济命脉;④文化渗透:披着宗教的外衣,进行侵略互动,为侵略中国制造舆论。

对待:帝国主义入侵中国,对中国封建经济的基础起了解体的作用,同时又给中国资本主义生产的发展造成了某些客观的条件和可能。

因为自然经济的破坏,给资本主义造成了商品的市场,而大量农民和手工业者的破产,又给资本主义造成了劳动力的市场。

中国近代史纲纲复习提纲——个人整理精

华版

一、晚清时期(1840-1911)

1. 鸦片战争(1840-1842)

- 内因和外因

- 结果和影响

2. 中外交往的逐步打开(1842-1894)

- 不平等条约的签订

- 维新派的出现

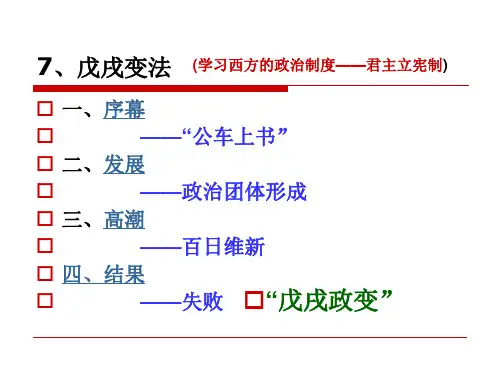

3. 戊戌变法(1898)

- 自强运动和变法思潮

- 变法运动的失败

4. 辛亥革命(1911)

- 各种反清起义

- 辛亥革命胜利的原因

二、民国时期(1912-1949)

1. 北洋政府和国共合作(1912-1927)- 袁世凯和袁世凯

- 国共合作和双十协定

2. 北伐战争(1926-1928)

- 国共联合抵抗北洋军阀

- 北伐战争的成果

3. 南京国民政府(1928-1937)

- 南京政府的建立

- 南京政府的施政措施

4. 抗日战争(1937-1945)

- 七七事变和全面抗战

- 抗战胜利的意义和影响

三、新中国的建立(1949-现在)

1. 中华人民共和国的成立(1949)- 人民解放战争和土地改革

- 中华人民共和国的成立

2. 社会主义改造和(1949-1966)- 公有制经济的建立

- 和人民公社

3. 文化大革命(1966-1976)

- 运动和造反派

- 文化大革命的结束和影响

4. 改革开放(1978年至今)

- 的改革开放政策

- 改革开放的成果和挑战

四、总结与展望

1. 近代史的主要事件和影响

- 政治、经济、社会等方面的变化- 引起这些变化的原因和推动因素

2. 近代史的启示与经验

- 总结历史教训和经验

- 展望未来的发展方向和目标。

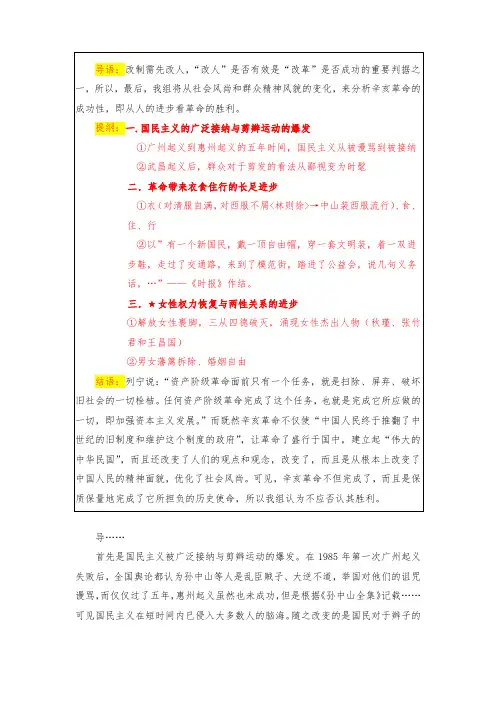

导……首先是国民主义被广泛接纳与剪辫运动的爆发。

在1985年第一次广州起义失败后,全国舆论都认为孙中山等人是乱臣贼子、大逆不道,举国对他们的诅咒谩骂,而仅仅过了五年,惠州起义虽然也未成功,但是根据《孙中山全集》记载……可见国民主义在短时间内已侵入大多数人的脑海。

随之改变的是国民对于辫子的看法,辛亥革命以前,没辫子的人被社会所鄙视,但武昌起义之后,革命党人纷纷动员群众剪辫,“不剪发不算革命,并且也不算时髦。

”的理念开始传播开来。

除此之外,辛亥革命还给群众的衣食住行带来了长足进步。

革命以前,人民眼光仅满足于臃肿的清朝服饰,对西方服饰却抱以夜郎自大的心态,林则徐当时对西方服饰的评价也是“夷服太觉不类。

”可是随着封建服饰制度的灭亡,中山装和西服开始逐渐流行起来,时人有感……,而且根据申报记载,革命党人在改革服饰的运动中投入了大量的人力财力物力;西餐和电灯风扇、现代家具之类也随之有了吸引力,而像轿子这样的封建传统代步工具则逐渐失去作用。

更重要的是,辛亥革命后,妇女也意识到了自己的权力与义务,首先是持续残害女性生理与精神的裹脚得以解放,儒家伦理常纲对妇女要求的“三从四德”也随即破灭,女性地位逐步恢复,参政参军也有了女性的身影,像秋瑾、张竹君和王昌国这样的杰出女性相继涌现,女性纷纷开始追求自由,《大公报》对此的评价是“不特自古所未见,抑亦环球所罕闻。

”封建道德特别注重男女之防(男女授受不亲),因此在辛亥革命之前男女两性之间有一层可悲的厚障壁,但辛亥革命后,男女之樊篱因之断决,男婚女嫁的权力也被掌握在了婚嫁双方手中,包办、买卖和门当户对的婚制不再盛行。

结:参考资料:《孙中山全集》《鲁迅全集》《林则徐集》《申报》《中国社会通史》《俄共(布)第七次(紧急)代表大会文献》《大公报》《新民丛报》……等。

第六单元辛亥革命与中华民国的建立第19课辛亥革命一、资产阶级民主革命的兴起1.清末新政(1)背景:《辛丑条约》签订后,清政府试图通过“新政”进行“自救”。

(2)举措:“新政”的内容与戊戌维新的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。

(3)结果:清政府不可能为中国找到真正的出路。

(4)影响:这使越来越多的人认识到:只有推翻这个政府,中国才有希望。

2.资产阶级民主革命兴起的条件第一个资产阶设革命团体。

(1)组织上①1894年11月,孙中山组织兴中会(第一个资产阶级革命团体),走上了革命道路。

②1905年8月20日,创建全国性的资产阶级革命政党中国同盟会(第一个资产阶级政党)。

(2)思想上①提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”,成为中国同盟会纲领。

②提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”。

③革命派积极宣传革命的理论和主张。

提示对三民主义的评价(1)进步性:是资产阶级民主革命的纲领,反映了资产阶级的利益和要求。

推动了资产阶级民主革命的发展,建立起中国历史上第一个资产阶级共和国。

(2)局限性:没有明确提出反帝主张,不敢放手发动群众,也没有彻底的土地革命纲领,具有很大的空想性。

(3)军事上:孙中山组织多次反清武装起义。

广州黄花岗起义引起了巨大震动。

3.预备立宪(l)背景:革命运动高涨。

(2)概况:1906年9月,清政府宣布预备立宪。

1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

1911年5月,清政府组织“皇族内阁”。

(3)影响:不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

二、武昌起义与中华民国的建立1.武昌起义(1)有利时机:四川保路运动的发生。

(2)过程:1911年10月10日晚,打响了武昌起义第一枪。

新军其他各部的士兵纷纷响应。

(3)结果①起义军控制了武汉三镇,并成立湖北军政府,推黎元洪为都督。

②湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

但没有灭亡。

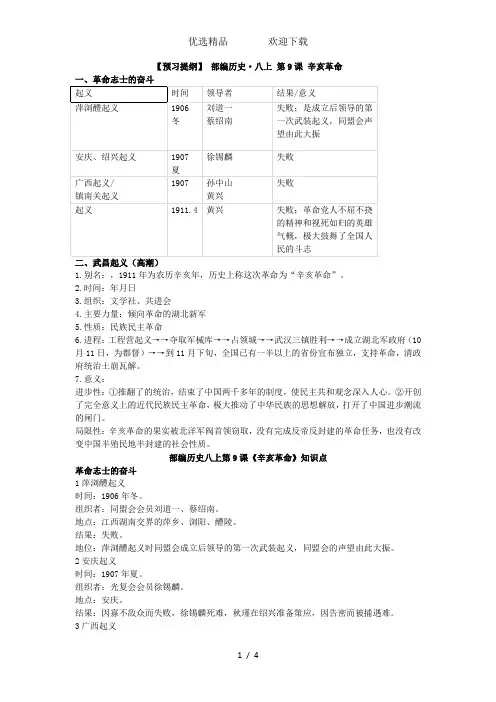

【预习提纲】部编历史·八上第9课辛亥革命一、革命志士的奋斗起义时间领导者结果/意义萍浏醴起义1906冬刘道一蔡绍南失败;是成立后领导的第一次武装起义,同盟会声望由此大振安庆、绍兴起义1907夏徐锡麟失败广西起义/ 镇南关起义1907 孙中山黄兴失败起义1911.4 黄兴失败;革命党人不屈不挠的精神和视死如归的英雄气概,极大鼓舞了全国人民的斗志二、武昌起义(高潮)1.别名:,1911年为农历辛亥年,历史上称这次革命为“辛亥革命”。

2.时间:年月日3.组织:文学社、共进会4.主要力量:倾向革命的湖北新军5.性质:民族民主革命6.进程:工程营起义→→夺取军械库→→占领城→→武汉三镇胜利→→成立湖北军政府(10月11日,为都督)→→到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命,清政府统治土崩瓦解。

7.意义:进步性:①推翻了的统治,结束了中国两千多年的制度,使民主共和观念深入人心。

②开创了完全意义上的近代民族民主革命,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

局限性:辛亥革命的果实被北洋军阀首领窃取,没有完成反帝反封建的革命任务,也没有改变中国半殖民地半封建的社会性质。

部编历史八上第9课《辛亥革命》知识点革命志士的奋斗1萍浏醴起义时间:1906年冬。

组织者:同盟会会员刘道一、蔡绍南。

地点:江西湖南交界的萍乡、浏阳、醴陵。

结果:失败。

地位:萍浏醴起义时同盟会成立后领导的第一次武装起义,同盟会的声望由此大振。

2安庆起义时间:1907年夏。

组织者:光复会会员徐锡麟。

地点:安庆。

结果:因寡不敌众而失败,徐锡麟死难,秋瑾在绍兴准备策应,因告密而被捕遇难。

3广西起义时间:1907年。

组织者:孙中山、黄兴。

地点:广西镇南关。

结果:失败。

4黄花岗起义背景:1910年,孙中山、黄兴、赵声等商讨在广州举行起义,1911年4月由于情况发生变化,临时决定举事。

领导者:黄兴。

结果:失败,很多革命党人牺牲。

辛亥革命提前预习提纲

1、思考辛亥革命前,中国社会所处的状态?

2、中国是如何一步步沦为半殖半封建社会的?

3、同盟会建立相关情况、三民主义

4、民国纪年与公元纪年之间的换算

5、辩论:辛亥革命是成功了还是失败了?

6、袁世凯能迅速篡夺革命果实的原因

主管原因:拥有强大的军事力量;大耍两面派阴谋;立宪派和旧官僚拥护;

客观:帝国主义支持;资产阶级的软弱和妥协

1.帝国主义的支持南京临时政府成立前,帝国主义就公开支持袁世凯。

他们要求清政府重新起用袁世凯,以作为其在华的统治工具。

南京临时政府成立后,帝国主义各国更采取了军事威胁、外交孤立和经济封锁等手段,对革命政权施加压力,帮助袁世凯篡夺革命果实。

2.革命党人的妥协退让当时,同盟会十分涣散,几近瓦解状态。

混入革命阵营内部的旧官僚、立宪派乘机向革命派施加压力,力主向袁世凯妥协。

与袁世凯关系密切的立宪派首领张謇曾向袁世凯发出密电,称“甲日满退,乙日拥公,东南诸方,一切通过”。

其意很明显,就是希望袁世凯“退满”后上台执政。

同盟会的异己分子汪精卫也对孙中山说,你不赞成和议,难道是舍不得总统吗?面对各方压力,孙中山被迫向袁世凯作出妥协。

3.袁世凯的权术和阴谋袁世凯是个老奸巨猾、觊觎清朝统治政权多年的政客和野心家,善于使用政治手腕。

(引导学生回忆他在戊戌变法中的表现、武昌起义后掌握清政府实权的过程,加深学生对上述结论的理解)当他得到孙中山的妥协保证后,又一次施展权术,对清政府和革命党人采取软硬兼施的手段。

请同学们先去预习,思考这些问题。

积极准备,积极发言!!。

1. 辛亥革命政治纲领:驱除鞑虏,恢复中华,建立民国平均地权2. 三民主义民族主义是三民主义的核心 作用和地位: 辛亥革命的指导思想3.宣布独立的各省在南京开会选举孙中山为中华民国临时大总统 时间:1912年元旦 总统:孙中山 地点:南京 性质:反地反封建资产阶级革命派领导的资产阶级革命 领导阶级:民族资产阶级革命派 领导阶级:资产阶级革命派 革命党的建立 1894年孙中山在美国檀香山创立兴中会(第一个资产阶级革命派政党)4.湖北最早对外开放的商埠是汉口。

2 文学社于1911年1月30日由振武学社改组成立,推蒋翊武为社长3.张之洞于1890年起在武昌文昌门外沿江相继创建“布纱丝麻”四局,成为我国近代最大纺织工业区。

4. 辛亥革命前,武汉第一个革命组织"科学补习所"的创建地是武昌。

5. 韦棣华在武昌创建第一所向社会开放的近代图书馆。

6.湖北新军是湖广总督张之洞于1896年开始筹建的一支近代化武装。

7.自立军起事英勇牺牲于武昌紫阳湖畔的革命家是唐才常。

8.1912年,根据孙中山巡视武汉的倡议,将草草掩埋的庚子烈士遗骨迁至洪山并建陵园。

9.1903年4月组织的拒俄义勇军改为学生军后,由蓝天蔚任队长。

10.1904年2月华兴会在长沙成立后,遂设华兴会鄂分部于武昌,胡瑛任分部总理。

11.1903年,湖北归国留学生和武昌学堂部分学生以花园山孙茂森花园寓所为聚会点,倡谈宣传反清革命思想,实已形成革命团体,其负责人是吴禄贞。

12.辛亥革命对政治近代化的贡献最主要的是建立了资产阶级共和政体。

13.湖北军政府成立后,颁布了具有临时宪法性质的《中华民国鄂州约法》,尽管在当时并未实施,但为《中华民国临时约法》的制定提供了蓝本。

14.中国同盟会的总部机关报名称为《民报》。

15.1912年孙中山自豪地说,这是“我国有史以来所未有之变局,吾民破天荒之壮举也”这里的“变局”和“创举”指中华民国的成立16.由湖北革命党人开办的位于武昌黄土坡的同兴酒楼是专门用于联络同道吸收会员的场所。

(封面)

2018部编版八年级历史上册《辛亥革命》

复习提纲

授课学科:

授课年级:

授课教师:

授课时间:

XX学校

第8课辛亥革命

孙中山创立同盟会

兴中会——1894年,孙中山在美国檀香山成立的第一个资产阶级革命团体。

同盟会:①1905年,孙中山在日本东京组建中国同盟会。

孙中山为总理

②性质:第一个全国性的资产阶级革命政党。

③纲领“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

④三民主义:是纲领的概括,即民族主义、民权主义、民生主义。

民族主义即“驱除鞑虏、恢复中华”;民权主义,即“创立民国”;民生主义,即“平均地权”。

武昌起义

时间:1911年10月10日,农历:辛亥年,又称“辛亥革命”

革命军:武昌新军

结果:仅一个多月的时间,全国就有十几个省宣布脱离清政府独立。

中华民国的成立

时间、地点、人物:1912年(即民国元年),南京,孙中山为临时大总统

名称:中华民国临时政府

法律文件:《中华民国临时约法》,具有资产阶级共和国宪法的性质。

主义与革命——辛亥革命百年回眸一、清末危机与新政1.危机(1)外:帝国主义加紧侵略;最典型的表现就是1904年在中国东北爆发日俄战争,其结果,中国东北由俄国独占变成俄日分治共同控制的局面。

英国控制长江流域;1898年强迫清政府签订条约租借威海卫99年,强租新界99年;趁日俄战争时侵入西藏,攻打拉萨。

法国把两广云南作为势力范围,强租广州湾99年。

德国强租胶州湾,把山东变成自己的势力范围。

日本把福建作为势力范围。

美国则提出所谓的“门户开放”政策,“你有我也有”,美国不费一枪一弹获得与列强同样的利益。

(2)内:民变风起云涌,清王朝风雨飘摇;新兴资产阶级进一步壮大,政治诉求更加强烈在20世纪早期的十多年间,全国民变起义达到1300多次,包括抗捐、抢米、抢食盐、会党农民起义、兵变、学潮反洋教、反新政、警民冲突等等。

下层老百姓以千波万澜的民变发泄了对腐败王朝的怨恨和不满,制造了海量的“群体性事件”,无论在次数上还是在广泛性上,都是前所未有的。

当时的漫画很有意思:一幅是官把民打到在地,二是官民对打,三是民把官打翻在地,反映了官民之间严重的对立情绪。

在这些民变中,有旧的力量,也有新的力量,他们各自按照自己的内在要求行动,与太平天国时期有很大的不一样。

2.清末新政及其破产《辛丑条约》签订后,为了回应民众的改革诉求,消弭革命的火种,在八国联军炮火下西遁的西太后宣布变法,实行“新政”,由一个扑杀变法维新志士的人来奢谈变法,这真是历史的嘲弄。

(1)经济改革主要为“奖励实业”。

1903年设立商部,(2)军事改革(3)文化教育改革(4)政治改革二、同盟会与三民主义1.兴中会成立与各地革命团体的涌现2.同盟会的成立3.革命的指导思想:三民主义三、旧邦新造:辛亥革命1.保路风潮2.武昌起义与各地响应3.民国建立四.革命后的山重水复1.袁世凯窃国与二次革命2.袁世凯称帝与护国战争3.扭曲的共和:动荡纷争的军阀政治五、结语:辛亥革命的意义与缺失1.伟大意义(1)政治意义(2)经济意义(3)文化意义(4)社会意义(5)国际意义2.历史局限(1)面对列强腰杆不硬(2)反封建不足(3)政党涣散(4)脱离群众(5)政体随意变化。

《中外历史纲要》(上册)简要版复习提纲晚清时期的内忧外患、辛亥革命和中华民国的建立1.列强的侵华史(1)鸦片战争(1840-1842):①爆发的必然性):政治:中国:封建君主专制;英国:资产阶级民主政体(君主立宪制);经济:中国:小农经济占主导;英国:率先完成工业革命,资本主义发展迅速;军事:中国:装备陈旧,军纪败坏;英国:船坚炮利,战斗力强;外交:中国:闭关锁国;英国:为争夺世界市场疯狂扩张。

②根本原因:完成工业革命的英国要打开中国大门,倾销商品、掠夺原料。

③直接原因(借口):中国的禁烟运动---虎门销烟④《南京条约》及其附件的内容、危害:开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸——破坏了贸易主权;割香港岛给英国——破坏了领土主权;赔款2100万银元——增加人民负担,激化社会矛盾;关税要与英国商定——破坏了关税主权;《五口通商章程》领事裁判权——破坏司法主权;《虎门条约》片面最惠国待遇,租地永居;中美《望厦条约》建教堂传教;中法《黄埔条约》自由传教。

⑤鸦片战争的影响:社会性质:中国开始沦为半殖民地半封建社会,鸦片战争是中国近代史的开端;政治:中国的主权和领土完整遭到破坏,独立发展的道路被迫中断;经济:被迫卷入资本主义世界市场,中国自然经济开始解体;思想:中国人开始睁眼看世界(林则徐《四洲志》,魏源《海国图志》“师夷长技以制夷”;徐继畲《瀛寰志略》);社会主要矛盾:中国社会主要矛盾发生变化中国人民肩负着反侵略、反封建的双重革命任务,中国进入旧民主主义革命时期。

(2)第二次鸦片战争(1856-1860年):①根本原因:进一步打开中国市场;直接原因:修约要求遭到拒绝。

②1858年《天津条约》:外国公使进驻北京;增开牛庄、淡水、汉口、南京等10处为通商口岸;外国军舰和商船可以在长江各口岸自由航行;外国人可以到内地游历、经商、传教;清政府赔偿英法两国军费各200万两白银,赔偿英商损失200万两白银。

③1860年《北京条约》:承认《天津条约》有效;增开天津为商埠;割九龙司地方一区给英国;对英法两国赔款各增至800万两白银;俄国割占乌苏里江以东40万平方公里。