第8章卡方检验综述

- 格式:ppt

- 大小:882.50 KB

- 文档页数:57

卡方检验是一种基于χ2分布的假设检验方法,其应用十分广泛,特别是在离散变量的分析中,χ2分布最早于1875年由F.Helmet提出,他计算出来自正态总体的样本方差分布服从χ2分布,1900年Karl Pearson在做拟合优度研究时也得出χ2分布,并且提出χ2统计量,将其用于假设检验。

【卡方检验的主要用途包括以下几个方面】1.检验某个连续变量的分布是否与某种理论分布相一致。

如是否符合正态分布、是否服从均匀分布、是否服从Poisson分布等2.某无序分类变量各属性出现的概率是否等于指定概率,如骰子各面出现的概率是否等于1 \6,硬币正反两面是否等于0.5等3.检验两个无序分类变量之间是否独立,有无关联,如收入与性别是否有关。

4.控制某种分类因素之后,检验两个无序分类变量各属性之间是否独立,如上述控制年龄因素之后,收入与性别是否有关,5.检验两个或多个样本率(总体率)或构成比之间是否存在差别,也称为同质性检验。

6.多个样本(总体)之间的多重比较7.不同的方法作用于同一个变量时,产生的效果是否一致(配对检验)。

如两种治疗方法作用于同一组病人,疗效是否一样在以上用途中,除了第一点是针对连续变量之外,其余都是针对无序分类变量,由此可见,卡方检验大部分是用在分类变量的检验中发挥作用。

================================================ ==【卡方检验基本思想】卡方检验是以渐进χ2分布为基础,它的零假设H0是:观察频数与期望频数没有差别。

通过构造χ2统计量,得出P值,并以此进行检验。

应该来讲,凡是通过构造χ2统计量进行检验的都属于卡方检验,卡方检验是一类检验(希腊字母χ的英文音标就近似读为“卡”),我们在描述这些不同的卡方检验的时候,通常会加上特定名称来加以区分,如Pearson卡方、McNemar配对卡方、似然比卡方等。

由于是pearson最早提出用卡方统计量做假设检验,所以我们平时说的卡方检验,很多时候就是指pearson卡方。

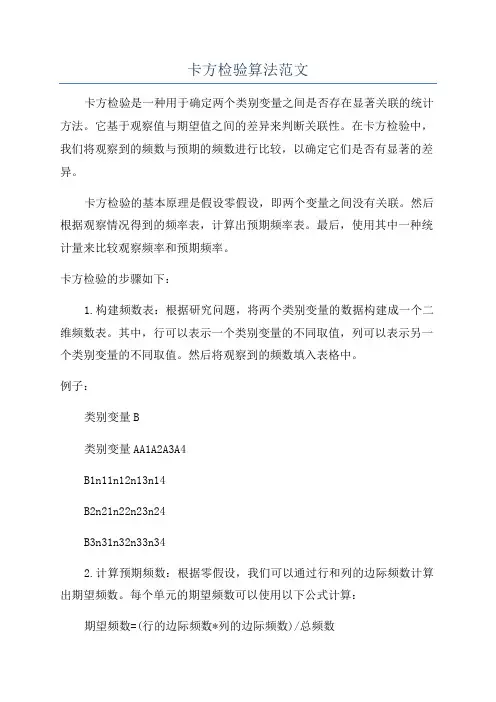

卡方检验算法范文卡方检验是一种用于确定两个类别变量之间是否存在显著关联的统计方法。

它基于观察值与期望值之间的差异来判断关联性。

在卡方检验中,我们将观察到的频数与预期的频数进行比较,以确定它们是否有显著的差异。

卡方检验的基本原理是假设零假设,即两个变量之间没有关联。

然后根据观察情况得到的频率表,计算出预期频率表。

最后,使用其中一种统计量来比较观察频率和预期频率。

卡方检验的步骤如下:1.构建频数表:根据研究问题,将两个类别变量的数据构建成一个二维频数表。

其中,行可以表示一个类别变量的不同取值,列可以表示另一个类别变量的不同取值。

然后将观察到的频数填入表格中。

例子:类别变量B类别变量AA1A2A3A4B1n11n12n13n14B2n21n22n23n24B3n31n32n33n342.计算预期频数:根据零假设,我们可以通过行和列的边际频数计算出期望频数。

每个单元的期望频数可以使用以下公式计算:期望频数=(行的边际频数*列的边际频数)/总频数例子:类别变量B类别变量AA1A2A3A4B1e11e12e13e14B2e21e22e23e24B3e31e32e33e34其中,eij表示第i行,第j列的预期频数。

3.计算卡方统计量:通过使用观察频数和预期频数,可以计算出卡方统计量,用于比较差异的程度。

卡方统计量的计算公式如下:χ²=Σ[(观察频数-预期频数)²/预期频数]其中,Σ表示对所有单元进行求和。

4.自由度和临界值:计算自由度和基于显著水平的临界值。

自由度的计算公式为:自由度=(行数-1)*(列数-1)临界值可以从卡方分布表中获取,根据给定的显著水平和自由度。

5.判断显著性:根据卡方统计量和临界值的比较,判断是否存在显著性差异。

如果卡方统计量大于临界值,则拒绝零假设,认为两个变量之间存在显著关联。

卡方检验的应用广泛,特别适用于两个分类变量之间的关联性分析。

它可以用于许多领域的研究和实践,例如医学、社会科学、市场研究等。

卡方检验概念嘿,朋友们!今天咱来聊聊卡方检验这个有意思的概念。

你知道吗,卡方检验就像是一个超级侦探,专门来探寻数据背后的秘密呢!比如说,咱有一堆数据,就像一群调皮的小精灵,它们跑来跑去,乍一看没啥规律。

但卡方检验这个厉害的侦探,就能从这些小精灵的活动轨迹中发现一些门道。

想象一下,我们有两种不同颜色的糖果,红色和蓝色。

我们想知道这两种糖果在一个大罐子里的分布是不是有啥特别的。

卡方检验就能帮我们搞清楚。

它会仔细观察红色糖果和蓝色糖果出现的频率,然后和我们预期的情况做对比。

如果实际情况和预期的相差很大,嘿,那这里面肯定有故事啦!卡方检验在很多地方都大显身手呢!比如说在医学研究里,医生们想知道一种治疗方法是不是真的有效。

他们就可以用卡方检验来对比治疗组和对照组的数据,看看有没有明显的差异。

这就好像是在比赛中,看看哪一队表现得更出色。

再比如在社会学研究中,研究人员想了解不同群体的某些特征是不是不一样。

卡方检验就能跳出来帮忙啦!它能判断这些差异是偶然的呢,还是真的有意义。

而且哦,卡方检验特别实用,就像一把万能钥匙。

它不需要那些复杂得让人头疼的条件,大多数时候都能派上用场。

但你可别小瞧它,虽然它简单好用,可它的作用却不容小觑呢!那怎么用卡方检验呢?其实也不难啦!首先得有数据,然后根据特定的公式计算出一个值,再和标准值比较一下。

如果算出来的值超过了标准值,那就说明有情况啦!哎呀,说了这么多,卡方检验不就是我们探索数据世界的好帮手嘛!它能让我们从看似杂乱无章的数据中发现有趣的信息,帮助我们做出更准确的判断和决策。

总之,卡方检验就是这么一个神奇又实用的工具,它就像隐藏在数据世界里的宝藏,等待着我们去发掘。

大家可别小瞧了它哦,说不定哪天它就能帮你解决一个大难题呢!。

第八章卡方检验与交互分析交互分析是社会调查研究中常用方法之一,用于研究两个定类变量的关系。

交互分析中用于检验两个变量是否相关的方法叫做卡方检验,也叫独立性检验。

卡方检验是建立在观测频次和期望频次之差基础上的一种检验。

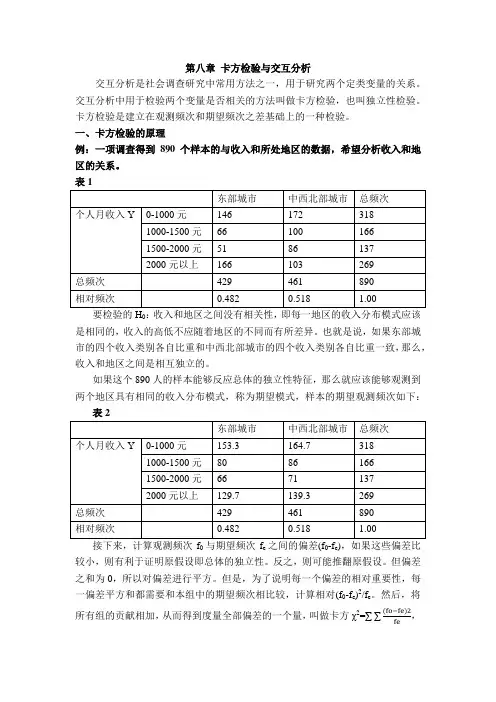

一、卡方检验的原理例:一项调查得到890个样本的与收入和所处地区的数据,希望分析收入和地区的关系。

表1要检验的H0:收入和地区之间没有相关性,即每一地区的收入分布模式应该是相同的,收入的高低不应随着地区的不同而有所差异。

也就是说,如果东部城市的四个收入类别各自比重和中西北部城市的四个收入类别各自比重一致,那么,收入和地区之间是相互独立的。

如果这个890人的样本能够反应总体的独立性特征,那么就应该能够观测到两个地区具有相同的收入分布模式,称为期望模式,样本的期望观测频次如下:表2接下来,计算观测频次f0与期望频次f e之间的偏差(f0-f e),如果这些偏差比较小,则有利于证明原假设即总体的独立性。

反之,则可能推翻原假设。

但偏差之和为0,所以对偏差进行平方。

但是,为了说明每一个偏差的相对重要性,每一偏差平方和都需要和本组中的期望频次相比较,计算相对(f0-f e)2/f e。

然后,将所有组的贡献相加,从而得到度量全部偏差的一个量,叫做卡方χ2=∑∑(fo−fe)2,fe服从自由度为(c-1)(r-1)的卡方分布。

如用c 和r 分别表示表中的列数和行数,自由度为(c-1)(r-1)。

f 0 f e(f 0-f e )(f 0-f e )2/f e计算出卡方值后,可根据已知的显著性水平和自由度查卡方分布表,找出临界值,与之作对比。

反过来,也可以计算出概值,再根据我们所希望的显著性水平做比较。

该例题中计算出χ2为31.6,查表发现对应自由度为3的那一行的所有临界值都小于χ2,因此,概值小于0.001。

由于概值如此小,检验水平可以是1%甚至更小,所以一定可以拒绝原假设。

也就是说,在总人口中,收入与地区有显著的相关性,二者并不独立。

卡方检验及其应用一、卡方检验概述:卡方检验主要应用于计数数据的分析,对于总体的分布不作任何假设,因此它属于非参数检验法中的一种。

它由统计学家皮尔逊推导。

理论证明,实际观察次数(f o )与理论次数(f e ),又称期望次数)之差的平方再除以理论次数所得的统计量,近似服从卡方分布,可表示为:)(n f f f ee 2202~)(χχ∑-= 这是卡方检验的原始公式,其中当f e 越大,近似效果越好。

显然f o 与f e 相差越大,卡方值就越大;f o 与f e 相差越小,卡方值就越小;因此它能够用来表示f o 与f e 相差的程度。

根据这个公式,可认为卡方检验的一般问题是要检验名义型变量的实际观测次数和理论次数分布之间是否存在显著差异。

一般用卡方检验方法进行统计检验时,要求样本容量不宜太小,理论次数≥5,否则需要进行校正。

如果个别单元格的理论次数小于5,处理方法有以下四种:1、单元格合并法;2、增加样本数;3、去除样本法;4、使用校正公式。

当某一期望次数小于5时,应该利用二、卡方检验的统计原理:• 卡方检验所检测的是样本观察次数﹙或百分比﹚与理论或总体次数﹙或百分比﹚的差异性。

• 理论或总体的分布状况,可用统计的期望值(理论值)来体现。

• 卡方的统计原理,是取观察值与期望值相比较。

卡方值越大,代表统计量与理论值的差异越大,一旦卡方值大于某一个临界值,即可获得显著的统计结论。

三、卡方检验的主要应用: 1、独立性检验独立性检验主要用于两个或两个以上因素多项分类的计数资料分析,也就是研究两类变量之间的关联性和依存性问题。

如果两变量无关联即相互独立,说明对于其中一个变量而言,另一变量多项分类次数上的变化是在无差范围之内;如果两变量有关联即不独立,说明二者之间有交互作用存在。

独立性检验一般采用列联表的形式记录观察数据,列联表是由两个以上的变量进行交叉分类的频数分布表,是用于提供基本调查结果的最常用形式,可以清楚地表示定类变量之间是否相互关联。

第八章χ2检验次数资料分析问男女比例是否符合1:1,。

即与1:1性别比差异是否显著性别比差异是否显著。

∑−=T T A 22)(χA —实际次数T —理论次数χ2是度量实际观察次数与理论次数偏离程度的一个统计量论次数偏离程度的一个统计量,,χ2越小越小,,表明实际观察次数与理论次数越接近论次数越接近;;χ2 =0,表示两者完全吻合者完全吻合;;χ2越大越大,,表示两者相差越大相差越大。

∑−−=T T A c 22)5.0(χ当自由度大于当自由度大于1时,时,χχ2分布与连续型随机分布与连续型随机变量χ2分布相近似,这时这时,,可不作连续性矫正,但要求各组内的理论次数不小于5。

若某组的理论次数小于5,则应把它与其相邻的一组或几组合并一组或几组合并,,直到理论次数大于5 为止。

第二节适合性检验一、目的判断实际观察的属性类别分配是否符合已知属性类别分配理论或学说的假设检验(一)提出无效假设与备择假设(二)计算χ2求理论次数求理论次数::T 白=260×3/4=195T 黑=260×1/4=65表χ2计算表c头,黑色有角牛红色无角牛72头,红色有角牛18头,共360头。

试问这两对性状是否符合孟德尔遗传规律中的遗传比例??9∶3∶3∶1的遗传比例检验步骤检验步骤::(一)提出无效假设与备择假设H :实际观察次数比符合9∶3∶3∶1的理论比例论比例。

H A :实际观察次数比不符合9∶3∶3∶1的理论比例(二)计算χ2T=360×9/16=202.5;黑无T=360×3/16=67.5;黑有;=360×1/16=22.5。

=0.5444+1.6333+1.6333+0.9(三)统计推断χ0.05(3)=7.81,因χ<χ005(3) ,P >0.05,表明实际观察次数与理论次数差异不显著,即两对性状分离现象符合孟德尔遗传规律中9∶3∶3∶1的遗传比例的遗传比例。

卡方检验的构造原理解释说明以及概述1. 引言1.1 概述卡方检验,也称为卡方拟合度检验,是一种常用的统计方法,用于判断观察数据与期望数据之间是否存在显著差异。

它是由1880年代英国统计学家皮尔逊(Karl Pearson)提出的,并成为统计学中一项重要的假设检验工具。

1.2 文章结构本文将首先介绍卡方检验的构造原理,包括该方法的背景与发展历程、假设检验基本概念以及构造原理及假设条件。

接着,文章会详细解释说明卡方检验的相关内容,包括检验统计量及其分布、P值的计算方法与判断标准,以及常见误差类型与校正方法。

然后,我们将对卡方检验在不同领域中的应用进行概述:生物医学研究、社会科学和工程技术。

最后,在结论部分总结了卡方检验的重要性和优缺点,并展望了未来在该研究领域可能出现的发展趋势。

1.3 目的本文旨在深入探讨卡方检验这一统计学方法,全面阐述其构造原理、解释说明以及应用领域概述。

希望通过本文的阐述,读者能够更好地理解和运用卡方检验,为相关领域的研究提供参考,并促进该方法在未来的发展与应用。

2. 卡方检验的构造原理2.1 背景与发展历程在统计学中,卡方检验是一种常用的假设检验方法,用于判断观察值与期望值之间的差异是否显著。

卡方检验最早由卡尔·皮尔逊(Karl Pearson)在19世纪末提出,并受到了罗纳德·费舍尔(Ronald Fisher)等人的进一步发展和推广。

2.2 假设检验基本概念在进行卡方检验时,我们需要建立一个原假设(Null Hypothesis,H0)和一个备择假设(Alternative Hypothesis,H1)。

原假设通常表示无关性、随机性或相等性的假设,而备择假设则表明存在相关性、差异或不相等性。

2.3 构造原理及假设条件卡方检验基于观察频数与期望频数之间的差异来判断数据是否遵循某种分布或相互独立。

其构造原理可以简单描述如下:步骤1:收集数据并得到数据表格。