游走在传统与现代之间

- 格式:pdf

- 大小:2.01 MB

- 文档页数:2

《我和我的父辈》心得体会范文《我和我的父辈》是一部揭示中国传统文化与现代社会冲突的电视剧。

剧中通过一个家庭的故事,展现了父辈与子辈之间的代沟以及父辈面对现代社会变革的困惑和矛盾。

看完这部剧,我有了一些自己的心得体会。

首先,这部剧让我思考了传统与现代之间的冲突。

父辈们一直活在传统文化的熏陶中,他们的价值观和思维方式都深受传统文化的影响。

然而,随着社会的快速发展和价值观的变化,父辈们担心自己的价值观被淡化甚至被抛弃。

他们追求着现代化的生活方式,但又无法抛开传统文化的束缚,这使得他们的生活陷入了困惑和迷茫之中。

这种冲突让我想到了我自己,我也在传统与现代之间游走,不知道应该如何平衡两者之间的关系。

其次,这部剧也让我反思了父辈与子辈之间的代沟。

在这个电视剧中,父辈们与子辈们之间存在很大的代沟,他们之间难以沟通和理解对方。

父辈们强调传统价值观的传承,而子辈们则更加注重个体的发展和追求。

这种代沟不仅仅是一种沟通障碍,更是一种思维模式和价值观的碰撞。

这也让我反思了自己与父母之间的关系,我们是否也存在着类似的问题,是否应该更加努力地去理解和尊重对方?最后,这部剧还让我明白了每个家庭都有自己的问题和困扰。

在剧中,每个角色都有自己的故事和矛盾,他们都在努力平衡自己的家庭和事业。

这让我明白了成长的道路上并不容易,每个人都会遇到各种各样的困难和挑战,但是只要努力去解决问题,就能找到自己的人生方向。

总的来说,电视剧《我和我的父辈》通过展现一个家庭的故事,揭示了传统文化与现代社会冲突的问题。

通过观看这部剧,我思考了传统与现代之间的冲突、父辈与子辈之间的代沟以及家庭问题的解决。

这也让我对自己的成长和未来有了一些思考和启发。

张恨水小说:在传统与现代之间的开题报告在张恨水小说中,传统与现代是一个重要的主题。

这个主题在小说的情节、人物以及背景都有所体现。

本文将在此主题的基础上,探讨张恨水小说中在传统与现代之间的关系,以及其所蕴含的文化含义。

首先,在张恨水小说中,传统与现代的冲突体现在人物角色中。

比如,《边城》中的孙少安就是一个传统的农民形象,他拥护传统的价值观,认为男女有别,婚姻必须要遵循传统的礼仪。

但是,随着现代化的不断涌入,孙少安的传统观念也逐渐被冲淡和改变。

他面临着爱情和传统的两难选择,最终在现代与传统的矛盾之间产生矛盾。

其他小说中的人物角色,如《倾城之恋》中的景老师和小莲、《楼外楼》中的苏铁山和博芳等,也在传统与现代之间游走。

其次,小说中的背景也反映了传统与现代的矛盾。

在小说《楼外楼》中,苏铁山和博芳的感情被战争所阻断。

战争带来了破坏和变革,改变了传统的生活方式和价值观念。

在《边城》中,因为交通和科技的发展,边城的生活和文化开始受到现代化的影响,传统的婚姻观念和家庭方式被打破。

传统文化和现代化的冲突使小说的背景更加复杂和丰富。

最后,在小说中,传统与现代之间的关系也传达了一种文化含义。

张恨水小说中反映出一个让传统和现代共存的文化观念。

虽然传统和现代有矛盾和冲突,但是小说中的人物通过不断的反思和求索,也逐渐发现了传统与现代相融合的可能性。

在现代城市中,张恨水小说表现了很多传统中国文化的元素,比如爱情、亲情等。

这些文化元素以不同的形式加入到小说中,使传统与现代之间的冲突产生了新的可能性和意义。

综上所述,张恨水小说中传统与现代之间的关系是切实存在的。

这种关系不仅在人物角色中得到体现,也反映在小说的背景和文化含义中。

小说中重要的一个文化观念就是传统文化与现代文化的共存与交融。

在这种观念的指导下,张恨水小说展现了一个多样化和富有活力的文化未来。

苏州昆曲作文《昆曲之魅:我与昆曲的第一次亲密接触》在苏州,要是没听过昆曲,那就像到北京没爬过长城。

我与昆曲的缘分,发生在一个有点闷热的午后。

那天我在苏州的一条小巷子里瞎晃悠,小巷子窄窄的,两旁的房子古旧古旧的,透着一股老苏州的味道。

突然,一阵咿咿呀呀的声音飘进了我的耳朵。

这声音宛如一根无形的线,一下子就把我这只好奇的“小蜜蜂”牵到了一座古旧的小园子门口。

园子不大,站在门口往里瞅,舞台正中央有几个穿着花花绿绿戏服的演员正在台上表演着。

这戏服可真讲究呀,上面绣的那些花呀鸟呀,就跟活的似的。

台上的女演员一扭一扭的,手里的扇子轻轻一扇,那小眼神一转,跟会勾人魂儿似的。

男的呢,迈着小碎步,甩着袖子,嘴里唱出的词儿虽然我听不太懂,但那调调就有一种神奇的魔力,让我不想挪步。

我找了个小板凳坐下,旁边有个老大爷。

他可有意思了,眯着眼,腿还跟着节奏一颠一颠的,手里拿着个小茶壶,嘴对着嘴猛地吸一口,然后咂咂嘴。

我呢,就学着他的样子,也把眼睛睁得大大地看起来。

有一幕是男女主角在亭子里相遇,女演员娇滴滴的,用手帕半掩着脸,男主角靠近的时候,她还害羞地往后躲了一下。

这小动作可太细腻了,我仿佛看到了古代那种害羞的小娘子。

看着看着,我就被昆曲这种艺术形式给迷住了。

它就像是从古代穿越过来的一个精灵,带着那个时代的风情万种。

这昆曲里唱的故事虽然古老,但演员们一演,就好像那些事儿就发生在我面前。

从那之后,每次提到苏州,我脑袋里第一个蹦出来的不是苏州的美食美景,而是这昆曲的婉转悠扬和那古色古香的戏园子。

这苏州昆曲呀,真的就像一颗藏在苏州城深处的珍珠,散发着迷人的光亮,等着有缘人去发现它的美呢。

《再探昆曲:当老腔遇上新观众》得了上次昆曲的“妙滋味”,我就惦记着再去品品。

可不是嘛,这一回,那可是另有一番新景象。

我走进另一个昆曲剧场,这个剧场比上次那个要大一些,还透着点洋气。

里面的观众那可真是啥人都有,有像我这样的年轻人,也有不少外国人。

一进场,我就像个侦探似的左顾右盼,想看看这新鲜的观众群体对昆曲会有啥反应。

诗歌理论 张 颖张颖,1992年出生,文学博士,现供职于西南科技大学,主要从事中国新诗研究。

在现代与传统之间游走——读林庚的《沪之雨夜》沪之雨夜林 庚来在沪上的雨夜里听街上汽车逝过檐间的雨漏乃如高山流水打着柄杭州的油伞出去吧雨水湿了一片柏油路巷中楼上有人拉南胡是一曲似不关心的幽怨孟姜女寻夫到长城《沪之雨夜》在文学史或者批评史领域,其命运正如废名《掐花》一诗,带有一点“边缘”诗人突入正统文坛的意味,却又出离其中,并不轻易向读者打开。

显而易见的事实是,作为古代文学研究者的林庚,被人所熟知并经常拿来探讨的,往往就有这首处于传统与现代转换腾挪语境之中的《沪之雨夜》。

林庚的写作资源更多来源于中国古典诗词与传统文艺,从这首诗可以看出,将一种悠远古邃的情绪(古乐加强了这种情绪)置于20世纪30年代的“沪上”,呈现的是一种介于古典与现代之间具有空间延绵感的现代诗人状态。

如形容汽车在雨夜中行驶用“逝过”一词,很容易使人联想到“逝者如斯夫”的典故,突出了汽车行驶速度之快,同时也给人以“怅川流不息,直如逝者”的悲凉感,使人仿佛能听到雨夜中流水的声音。

《沪之雨夜》空间上纵横交错,内部自成一体。

首句给出了进入诗作的时间,“沪上的雨夜”,季节不清,一个“来”字,带有极少出现在现代诗人笔下的主动性。

继而一个“听”字,折射出诗人孤傲中渴求知音的心境,亦是对下文“巷中楼上有人拉南胡”的铺垫。

檐间雨漏声,正如清冷的乐曲,“高山流水”一词出自《春秋》,指对音乐精通或知心好友,用在这里呼应了“来”和“听”所表达的唤友之意;另一方面,如只取“高山流水”的字面意思来形容屋檐滴落的雨滴,则又摒弃了“高山流水”在古典文学中约定俗成的含义。

“打着柄杭州的油伞出去吧”,明显地呈现出对话语气,“出去吧”可以给出两种解释:一是诗人对读者说,二是诗人劝自己。

如果是诗人对读者说,意义与前文是连贯的,邀请读者参与雨夜之行的“来、听”;如果是诗人劝自己,则是对“窗下读书人”走向街市(社会)的期待。

对文化姿态的隐喻性表述——千年系列雕塑创作谈作者:韩文华来源:《艺术评论》 2015年第8期中青年雕塑家·韩文华栏目策划:唐凌郅敏(特邀)雕塑家韩文华的作品常雕凿出深沉的乐章,表达出对传统的反思、对现实的关照。

当代艺术需要一种矛盾的综合体,把当下和历史、传统用一种包容或置换的方式来呈现出来,用以诠释艺术家对传统的理解。

韩文华就是这样一位雕塑家,游走在当代和传统之间,用独特的方式重拾传统文化的记忆。

韩文华在艺术表现方式日益呈现多元化的今天,架上艺术形式已经显得有些边缘化了。

我们虽不愿相信这种传统的手工艺术会在若干年后的某一时刻消失,但事实证明,它已经日渐式微,不再是当代艺术的主流。

这种现状对于从事架上艺术的人们而言是残酷的:一方面他们不愿放弃自己最为擅长的技艺,另一方面他们又想在传统面貌中拓展新的艺术的语言。

在重重矛盾的激发下,人们开始革新自己的艺术表现形式,试图通过观念的转变来提升传统的架上艺术,我自己便是这其中的一位践行者。

六年前我毕业于中央美术学院雕塑系,多年来的学院教育使我对传统架上雕塑怀有一种特殊的情感,同时,当代艺术的观念变革也不断地冲击着我的思想,就这样,一边享受着架上雕塑为我带来的快乐;一边痛苦的跋涉在摆脱自己影子的道路上。

通过对这些年自己创作经历的回望,我将这一阶段的艺术创作方式定义为“置换”。

它是一种间接的表达方式,源于西方雕塑的传统。

从古希腊一直贯穿到巴洛克时期的艺术创作,把坚硬冰冷的大理石雕刻成“带着温度的人体”,就是这种理念的呈现。

今天,通过对材质特性的研究,“置换”成为了一种造型观念的转变,雕塑的媒介已不仅仅是造型的依托,它可以成为视觉审美的主体。

近年来我的创作多以传统造像为原型,也常用“造型置换”进行新的阐释和演绎,如:“千年”系列作品选择..、石狮子、拴马桩、门墩等带有中国传统文化符号及民族元素的形态作为创作原型,从材质到造型都重新加以结构定位。

这一系列的创作构思始于《千年·..》,..是古代传说中龙生九子之一,喜负重,传说大地是由_x0001_.承载的,而_x0001_.的形象也隐喻了稳固和坚忍。

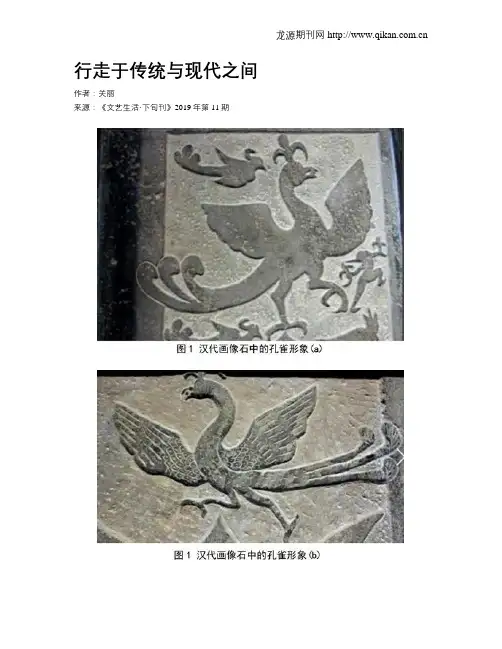

行走于传统与现代之间作者:关丽来源:《文艺生活·下旬刊》2019年第11期摘要:孔雀开屏是人们心中美丽的代言,多少文人墨客沉醉于孔雀美丽的羽毛,而孔雀的形象也因此深入人心。

殊不知,孔雀除了拥有美丽的外表,还是中国传统文化艺术中吉祥的代表,尊贵的象征。

近年来流行的孔雀羽毛艺术品则是推广孔雀文化的一种有效的途径。

人们可以借此从不同的视角重新看待孔雀、审视孔雀艺术,并进一步了解中国的传统手工艺术。

关键词:孔雀羽毛;手工艺术;传统;现代中图分类号:J527文献标识码:A文章编号:1005-5312(2019)33-0013-02一、孔雀的种类特征及其文化内涵孔雀属于鸟纲,孔雀属,在中国现存的孔雀主要是绿孔雀、蓝孔雀和它的变种。

绿孔雀又被称为爪哇孔雀、鳞羽孔雀,是目前已经知道的体型最为庞大的野生雉类,相对于蓝孔雀而言,绿孔雀更加华美,更加稀有,是传统的观赏鸟类动物,且雄性比雌性更加艳丽。

目前主要分布在云南及东南亚地区。

并在1988年被定为国家一级保护动物,2013年列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》。

蓝孔雀又被称为印度孔雀,原来生活在印度半岛,在中国大多是人工培育的品种。

产地印度的蓝孔雀有三个变种:白孔雀、杂色孔雀和黑翅孔雀。

目前为止还没有找到杂色孔雀变色的确切原因。

总体来看,绿孔雀和蓝孔雀的区别比较大,在形态和性格特征等方面都有很大的不同。

绿孔雀因为其丰富的利用价值和文化内涵,被人类大量的捕杀。

同时它生存的天然环境也由于自然环境的破坏而造成影响。

孔雀传统的生存环境迅速减少,目前仅残存在云南的一些地方。

孔雀的美丽在于它美丽的羽毛,目前市面上流行的很多孔雀羽毛做成的装饰品,也已经被越来越多的人熟悉。

其实,孔雀的羽毛除了好看之外,还有一定的文化内涵。

在艺术品的使用和摆放上也颇有讲究。

我国清代的官员用孔雀羽毛放在官帽上当装饰品,用来表达尊贵之意。

民间也有孔雀落谁家谁家兴旺的说法,孔雀的白头,寓意为夫妻恩爱、白头偕老,也象征着对爱情的忠贞。

传统与现代之间游走摘要:显赫的家庭出生、传统文化长期的耳濡目染、对古典文学的热爱、西方的现代教育、使得白先勇的小说既具有中国传统文学特色又深得西方现代文学精髓。

而战乱的频繁、时代的转变、家族的没落和自身的漂泊进一步推动了白先勇小说里这种传统与现代在主题意蕴上的融合。

从而形成了白先勇小说传统与现代并存的小说特色。

关键词:白先勇小说传统与现代成因白先勇1937年生于桂林,随后十五年跟随父母辗转于重庆、上海、武汉、南京、香港各大城市,历经抗争胜利、国民党败退台湾等。

赴台后,进台大外文系,筹办《现代文学》。

1963年入美国爱荷华大学攻读小说创作硕士学位,随后长期生活于美国。

这一段只是简短介绍白先勇生平,其背后却蕴藏了白先勇创作特色的形成的多重因素,这种特色既是作家生活经历、人生历程中多种因素影响的结果,也是白先勇在创作中对传统文学和现代文学自主地进行不断磨合的结晶。

正是如此,形成了白先勇小说传统与现代并存的艺术特征。

白先勇对传统文化的关注以及对传统文学的喜爱和继承,最开始可以说是他的出身、经历自然而然形成的结果,具体可以归结为以下几个因素:第一,出身传统的官宦家族,父亲白崇禧以“儒将”之名显著一时,可见白家对传统文化的重视,因而也可看出白先勇从小在这方面所受的熏陶。

第二,幼年长病的孤独时期,仆人的鼓儿词、说书等传统文学形式给他进行了精神安慰和文学启蒙,自此对传统文学产生了浓厚兴趣。

第三,随父来台后,家族和整个台湾环境的时代没落之感,对往昔的光荣辉煌的留恋和追忆加深了白先勇对故土对传统的缅怀,也促进了白先勇传统情怀的形成。

正是以上这些原因使传统文化对白先勇形成了深入骨髓的影响,从而使白先勇始终没有忘记对传统的关注,也一直在自己的文学创作里努力继承发扬中国传统文学的意蕴精神和艺术技巧。

但是另一方面,这里也可以说是文化背景和成长经历对白先勇的天然渗透和浸润,作家的主动和有意识并不占很大因素。

从白先勇进入台大外文系并开始创作时,传统与现代在白先勇这里就逐渐进入了一个主动地、此起彼伏的,双方不断碰撞、融合的过程。

《古韵今风》高中作文800字标题:《古韵今风》在这个日新月异的时代,我们常常在传统与现代之间游走,寻找那份属于我们的独特韵味。

而古韵今风,便是这份韵味的最好诠释。

古韵,是一种沉淀,一种历史的记忆。

它是古代文人墨客笔下的诗词歌赋,是石板路上深深的车辙印痕,是古老建筑上斑驳的痕迹。

古韵,就像一杯老酒,越品越有味道,越品越能感受到其中深厚的文化底蕴。

古韵的存在,让我们能够在快速发展的社会中找到一份宁静,一份归属感,它是我们中华民族的灵魂,是我们文化的根和魂。

今风,是一种创新,一种时代的烙印。

它是现代都市中的高楼大厦,是网络世界中的信息爆炸,是科技带来的生活便利。

今风,就像一阵清风,带着新鲜的气息,带来无尽的可能性。

今风的存在,让我们能够跟随时代的发展,不断前行,不断创新,它是我们民族的活力,是我们前进的动力。

古韵今风,是对立而又统一的两个概念。

古韵代表了我们的过去,今风则象征着我们的未来。

它们共同构成了我们这个多元化的社会,塑造了我们这个丰富多彩的世界。

我们应该尊重古韵,因为那是我们的根;我们也应该追求今风,因为那是我们的未来。

在高中阶段,我们更应该学会欣赏古韵,理解今风。

我们可以从古人的诗词中学习他们的智慧,感受他们的情感;我们也可以从现代社会中学到新的知识,体验新的事物。

这样,我们才能更好地理解和接受这个世界,才能更好地适应这个时代。

总的来说,《古韵今风》不仅是一种美的享受,也是一种人生的领悟。

它让我们明白,无论时代如何变化,我们都不能忘记自己的根,也不能停下前进的步伐。

只有将古韵和今风完美融合,我们才能真正地活出自我,活出精彩。

愿我们在欣赏古韵的同时,也能勇敢地追求今风,让我们的生活充满诗意,也充满活力。

这就是我对于《古韵今风》的理解,也是我对生活的期待。

和顺许村:游走在古老与现代之间作者:杉舜来源:《农村-农业-农民·上半月》 2015年第3期杉舜太行腹地、阳曲山下、清漳河畔,栖息着一个美丽、灵秀的小山村———山西和顺许村。

这个依山傍水的千年古村落,老屋、新居错落有致,不仅吸引了众多喜爱自然田园风光的“农家乐”游客,还吸引了国内外艺术大师的目光。

浪漫又神秘春秋时期,许村已设,流传广泛的牛郎织女传说,也正源于此地。

从海拔1200 米的牛郎峪村,到海拔1900 米的天河梁;从王母娘娘石上磨簪,留下“磨子(簪)峪”,到二郎神劈山留痕的二郎峡……至今,许村周边仍保留有许多与牛郎织女有关的传说和故事,和顺县也由此被中国民间文艺家协会命名为“中国牛郎织女文化之乡”。

美丽的传说故事赋予许村几分浪漫和神秘,而行走在许村古老的街巷中,一点点捡拾历史的遗痕,会让人更加真切地感受到许村的过往。

古朴的店铺、青砖瓦房的老院、青石板铺成的悠长古巷,还有那口30 多米深的老井和明代戏台……几千年的历史文化把许村浸染得灵秀典雅。

许村北面的后土庙前,有一棵树围7米、树身高大挺拔、郁郁葱葱的古槐,据当地老者讲此树为唐槐,足见许村历史的悠久。

而一条走西向东的明清老街,是村内保存比较完整的古建筑群,街长300米、宽6米有余,街边建筑大都保存着明代和清代的风格:高台阶、高门楼,出檐青瓦,典雅别致,特别是房屋上石雕、砖雕、木雕独具特色。

过去,许村处于夫子岭关、六炉关交通要道,是晋冀两省民间往来和贸易流集中的地方,商贾发达,老街就是当时的交易中心之一,“复成园”“三合成”等都曾是老街上赫赫有名的字号和店铺,而榆次、邢台、武安、邯郸等地的商人也长期在此落脚经商。

后来到了抗日战争时期,八路军第386 旅老二团、晋冀豫边区政府高等法院和区政府也曾长期在此驻扎。

热情又好客许村原来是一个乡,在撤乡并镇后被划入松烟镇,全村300 余户、1000 余口人,气候独特、土地肥美。

在许村,你随处可以走进农家乐小院,品尝地道的农家菜。

申论范文丨让现代与传统相辅相成【2023年多省联考(河北A卷)】题目:“给定资料4”中提到“现代让传统更亲切鲜活,传统让现代更丰富厚重”,请结合你对这句话的理解,参考给定资料,联系实际,自选角度,自拟题目,写一篇议论文。

(40分)要求:(1)立意鲜明,观点正确;(2)思路清晰,语言流畅;(3)参考“给定资料”,但不拘泥于“给定资料”;(4)不少于1000字。

让现代与传统相辅相成“现代让传统更亲切鲜活,传统让现代更丰富厚重”。

一语道破了现代与传统的辩证关系。

《庄子》说:“万世之后而一遇大圣,知其解者,是旦暮遇之也。

”传统和现代,虽然有古今之异、时空之隔,但只要找到契合点,找到解铃人,瞬间就能相遇,甚至相辅相成、交相辉映。

从这个意义上讲,当下连接未来,传统直达现代。

不管是时间的叙事,还是文化的叙事,都可以确信:现代让传统更亲切鲜活,传统让现代更丰富厚重,现代与传统相互交织、相互助益。

现代让传统更亲切鲜活。

说起现代与传统,我们常常说新事物替代旧事物,常常说“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,“芳林新叶催陈叶,流水前波让后波”。

其实,在我看来,现代不是只取代传统,还以另一种方式延续传统、活化传统。

现代的技术加持,让传统艺术活灵活现;现代的理念灌注,让传统文化重焕生机;现代的多元土壤,让传统之花更加娇艳欲滴。

借助现代的电影技术,我们在《荆轲刺秦王》里感受秦朝的宗法制,在《刺客聂隐娘》里领略唐朝的风;得益于现代互联网的共享理念,《论语》《史记》《红楼梦》等经典书香飘入数字空间;根植现代的多元价值土壤,脱口秀俘获年轻人欢心的同时,传统相声也将笑声传遍了大江南北。

事实证明,现代让传统的一脉馨香更亲切鲜活。

传统让现代更丰富厚重。

意大利哲学家克罗齐说过:“一切历史都是当代史。

”我们也可以说,一切传统都是现代。

伟大革命导师列宁说过:“忘记过去就意味着背叛。

”我们也可以说,忘记传统就意味着断送未来。

传统不全是裹脚布,不全是故纸堆,不全是封建糟粕,更有“蒹葭苍苍,白露为霜”“杨柳依依,雨雪霏霏”的诗意,更有“怒发冲冠,壮怀激烈”“楼船夜雪,铁马秋风”的豪情,更有我们从哪里来的全部答案、我们要到哪里去的半部箴言。

新体诗的名词解释

新体诗指的是中国文学史上的一种文体,也是中国现代诗歌革命的重要成果之一。

新体诗的出现可追溯到20世纪初,当时

一批年轻的文人开始尝试打破传统诗歌形式的束缚,引入新的艺术表现手法和思维方式。

新体诗主要包括以下几个方面的特点和解释:

1. 游走于传统与现代之间:新体诗继承了中国传统诗歌的韵律、节奏和表达方式,同时也吸收了西方现代派诗歌的影响。

它既保留了传统诗歌的美学特点,又注入了现代思维和审美观念。

2. 突破传统格律:新体诗突破了传统格律的限制,不再拘泥于律诗、绝句等传统的诗歌形式。

它更加注重诗句的音调、节奏和形象的表达,以及诗与音乐的结合。

3. 追求形象化的表现:新体诗强调形象化的表达,通过独特的形象、意象和细节描写,传递诗人的情感和思想。

诗歌的语言和形式更加具象化,使读者能够直观地感受到其中的意境和情感。

4. 突破现实与写意的界限:新体诗在表达方式上突破了传统诗歌的现实与写意的界限。

它可以抒发个人情感、思想和主题,也可以描写社会现实和时代变迁。

新体诗探索了诗歌更广阔的表现领域,注重与现实生活和社会相联系。

总体来说,新体诗的出现不仅为中国现代诗歌带来了新的创作方法和视野,也丰富了中国诗歌的多样性和艺术性。

游走在现代与传统之间:感受文化的碰撞与融合引言现代社会的发展和进步给人们的生活带来了诸多变化,其中之一就是现代文化与传统文化的碰撞与融合。

在这个越来越国际化、信息化的世界中,我们不仅能够体验到现代科技带来的便利和快捷,还能感受到传统文化的魅力和深厚。

作为旅行者,我们有幸能够游走在现代与传统之间,亲身感受文化的碰撞与融合,这是一种独特而珍贵的体验。

现代与传统的对比现代与传统,在表面上看起来仿佛是两个截然相反的词语。

现代象征着新颖、科技、国际化,而传统则代表着古老、历史、民族。

然而,在现实生活中,我们却常常能够看到现代与传统在某些方面的奇妙融合。

建筑与城市规划无论是现代大都市还是传统古镇,都可以看到建筑和城市规划上的碰撞和融合。

现代高楼大厦和传统宫殿庙宇交相辉映,形成了独特的城市风貌。

例如,中国的上海浦东和传统水乡苏州,都是现代与传统完美结合的代表,各自拥有独特的魅力。

音乐与艺术音乐和艺术是文化交流和碰撞的重要领域。

现代音乐中融入了传统民乐的元素,创造出全新的音乐风格。

同时,现代艺术也受到传统艺术的影响,通过吸收传统艺术的精髓,创作出独具个性的作品。

例如,中国的古筝和流行音乐的融合,以及传统中国画与现代艺术的结合,都展示了现代与传统艺术的无限可能。

食物与烹饪食物和烹饪是文化传承的重要组成部分,也是现代与传统碰撞与融合的一个重要方面。

现代社会的快餐文化与传统的烹饪技艺相结合,创造出了各种快捷而美味的现代化传统菜肴。

同时,传统的烹饪方式和食材也得到了现代科技的应用和改进,提高了美食的制作水平和口感。

现代与传统的融合带来的益处现代与传统的融合不仅仅是文化上的碰撞,更是一种创新和进步的力量。

这种融合带来了诸多益处,使我们的生活更加丰富多样。

文化价值的传承现代与传统的融合使得传统文化得到了更广泛的传承和推广。

传统文化作为一个国家和民族的瑰宝,通过与现代的融合,不仅更好地适应现代社会的需求,也得到了更广泛的认可和关注。

教具选择游走在传统与现代之间[摘要]随着cai课件、投影、幻灯片、录像等现代媒体进入课堂,直观教学手段有了更多的选择,但也平添了许多困惑,一味地追求“先进”似乎成为一种时髦。

本文就直观教学手段是“传统”还是“现代”做出比较,通过实例说明了传统教具在数学教学中不可替代的作用,同时就直观手段选择的一般方法阐述了自己的观点,强调“恰当的就是最好的”的媒体选择原则。

[关键词]教具选择传统现代随着我国经济的发展,教育教学改革不断深入,现代化教学手段逐步走向普及,以计算机网络和多媒体为核心,教具、学具、cai 课件、投影、幻灯片、录像等多种教学媒体进入课堂,大大丰富了课堂教学手段,改变了实物、模型、挂图、小黑板等传统教具一统课堂的基本格局,改变了课堂教学结构,使课堂进入一个全新的时期,但同时也给课堂教学带来了一系列的问题,其中最直接的就是直观教学媒体的传统与现代之间的选择问题。

一、教师在教学过程中应重视媒体的应用直观性原则是小学数学教学最基本的原则之一。

教学中通过引导学生对直观媒体进行看、摸、测,以帮助学生发现事物的本质特征,特别是对较抽象的教学内容,通过直观教学,使其具体化、形象化,化抽象为直观,对学生理解数学知识、教师提高教学效率都有很大的助益。

如在“正方体的认识”一节教学中,为了让学生认识正方体除具有长方体的特征外,还具有其特性,教学时通过长方体、正方体框架模型地展示,使学生认识到长方体和正方体之间的联系和区别,加深学生对“正方体是一种特殊的长方体”这一概念的理解。

二、正确认识传统教具和现代教学媒体的关系所谓传统教具是指以实物、模型、挂图、小黑板等作为直观教学手段的物品。

所谓现代教学媒体是指录音、录像、幻灯、投影、计算机、网络和cai课件等以现代声、光、电技术为代表的,相对于传统教具的直观教学媒介。

传统教具与现代教学媒体相比较,传统教具的长处在于它们经济便利(指搜集、制作和使用三个方面)、为学生所熟悉,并且可触摸、可测量,如:在进行“长方体的表面积”教学时,教师出示长方体木块让学生摸一摸、量一量,实实在在地感受一下该物体每一个面的大小、形状,数一数它共有几个这样的面……这对学生建立“长方体的表面积”的概念、形成长方体的空间意识都非常重要。