石油与天然气二次运移

- 格式:ppt

- 大小:20.45 MB

- 文档页数:91

第四章石油和天然气的运移4.4.3 物理模拟方法研究油气运移(1)初次运移物理模拟●主要模拟油气从烃源岩排出的条件、方式、相态、临界排烃饱和度、排烃数量和排烃效率等方面的情况。

●早期的初次运移模拟大多数从属于生烃模拟实验,即利用生烃模拟所获得的气相和液相产物,通过换算可以得到某一温度下各相的数量或最终排烃量和排烃效率。

●20世纪90年代,我国胜利油田地质科学研究院研制出油气生成运移物理模拟系统装置,该系统可模拟地下5~6km深处油气生成和运移情况。

●排烃饱和度模拟研究成果:许多学者认为临界排油饱和度为0.1%~10%之间(Levorsen ,1967;Dickey ,1975等)。

5%~10%1%~10% 0.1%0.35% 0.3% 0.9% 根据成熟母岩抽提的烃含量推测排烃饱和度: 0.1%~0.35%(Hunt ,1961;Philip ,1965;Tissot ,1971;Momper ,1971)。

Welte (1987)认为油要占据页岩孔隙中有效空间的25%才能排出。

李明诚,汪本善(1991)认为一般泥质生油岩临界排油饱和度在5%左右,并取决于泥岩中较大孔隙所占的比例。

●研究内容:(2)二次运移物理模拟孔隙介质中油气运移和聚集的物理模拟流动水对石油二次运移和聚集的影响利用高温高压岩心驱替装置研究油气运移不同输导层的油运移模拟:均质和非均质砂层、碳酸盐岩地层、断层、不整合●油气二次运移模拟实验内容:孔隙介质中油气运移模拟:Lenormand(1989)等利用微观模型,研究了孔隙介质中非混溶驱替过程,并利用毛细管数和黏性比值系数将毛细管力对油气运移的影响概括为三种形式。

油驱水的过程所呈现的三种形式:黏性指进毛细指进稳定驱替有缘学习更多+谓ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)优势式路径指进式路径活塞式路径3种运移模式在不同运移时刻的路径特征(侯平,2010)运移时间(min)模型:装满玻璃珠或河沙的玻璃管,强亲水模型。

第四章石油和天然气的运移4.3.6 油气运移输导体系(1)输导体系概念(2)输导体系分类及二次运移方式(3)输导体系类型1)油气输导体系 输导体系是指油气二次运移经历的运移通道及其相关围岩所组成的网络通道体系。

(1)定义:输导体系存在于一个油气运聚单元中;包含适合油气运移的输导层(储集层、断层、不整合);既强调输导层,也强调围岩,更要强调输导层之间的时空配置关系; 输导体系具有时序性、级次性、时效性特点。

输导体系的内涵:•有一定孔渗条件的岩体(储集层) •具有渗透能力的断裂或裂隙体系 •可作为流体运移通道的不整合面龚再升分类(1999):(2)输导体系分类及二次运移方式●输导体系分类:张照录分类(2000):•输导层型输导体系 •断层型输导体系 •裂隙型输导体系 •不整合型输导体系付广(2001):•简单输导体系•连通砂体型•断层型•不整合型•单一型•复合型本教材分类:根据主要输导层类型,结合运移主要通道及影响地质因素,划分为4大类输导体系和10种输导层类型。

•复合输导体系油气输导体系分类表(张卫海,2003修改)二次运移方式:是指油气在一定动力驱动下,沿某种类型输导体系运移的途径和方向。

•侧向运移——沿储集层输导体系、不整合输导体系的运移。

•垂向运移——沿断裂输导体系的运移。

•阶梯状运移——沿由断层与储集层输导层或不整合输导层所构成的复合输导体系的运移。

(3)输导体系类型:①储集层输导体系●定义:由储集层输导层构成的输导体系。

●运移方式:侧向运移。

孔渗性好储集层具有一定厚度平面上连通性好且分布广围岩封闭性好,输导盖层好输导体系与成熟烃源岩区(层系)的时空配置关系好古产状有利取决于沉积相和成岩作用●储集层输导体系输导有效性影响因素:•垂向相对高孔渗层和横向相对高孔渗带是流体势能相对较低的部位,是油气在储集层输导体系中运移的优势通道。

有缘学习更多+谓ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)东营凹陷南斜坡东段沙三段上亚段骨架砂体输导能力指数等值线与油气显示关系(据宋国奇,2012)•东营凹陷南斜坡东段沙三段上亚段发育扇三角洲、滩坝等砂体,砂体厚度大,砂体前端呈指状分别插入牛庄生烃洼陷中,连通性和孔渗性好,形成了由强输导能力决定的4个优势运移路径,分别形成八面河、王家岗、乐安油田。

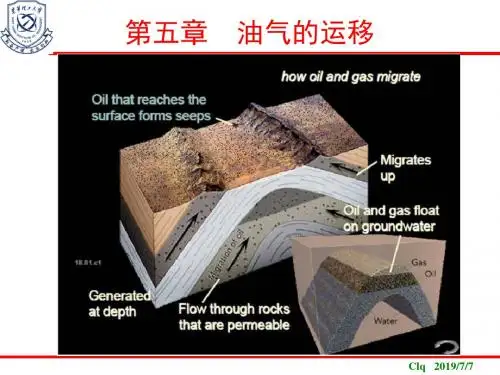

内容摘要[内容提要]石油与天然气具有明显的运移性,油气运移是是联结生、储、盖、圈、藏、散等因素的纽带,油气的地质史就是油气的运移史。

按运移发生的场所可分为初次运移和二次运移。

本章首先论述地下油气发生运移的证据,阐明了油气运移研究的意义及运移发生的基本条件。

在具体分析了油气运移过程中的受力状况之后,对油气初次运移、二次运移的相态、动力、通道、方向等要素进行综述,最后结合实例分析了流体动力与油气运移的关系。

§1 概述一.概念顾名思义,油气运移即油气在地下的流动,或在地下因自然因素所引起的位置移动。

按油气运移所发生的场所可分为初次运移和二次运移。

初次运移——油气自生油层向储集层(运载层)中的运移。

二次运移——油气进入储集层/运载层之后的一切运移,包含已运聚起来的油气因外界条件的变化引起的再次运移,有人称后者为“三次运移”。

二.地下油气运移的证据有很多事实证明石油和天然气在地下确实可以发生运移,如:1.地表渗出的油气苗(说明从地下→地表运移);2.采油时很小的井孔可以流出大量的油气(说明至少在开采时是四面八方汇集的结果);3.采出的石油中可以找到比储层时代老的孢粉(由老的生油层→储层);4.生油岩多为细粒岩石如泥岩、页岩,而目前的产油层多为粗粒的砂岩等岩性(生→储);5.油气藏中油气水按比重分异,从上到下分别为气、油、水(层内运移结果);6.纵、横向上,石油在组分和数量方面表现为许多有规律性的变化。

三.油气运移研究的意义石油与天然气是流体矿产,其不同于固体矿产的最大特点就是在地下岩石中具有运移性。

油气从生起就开始了运移,一直到最后变质乃至消失。

因此可以说,油气的地质史就是油气的运移史。

可见,油气运移是石油地质学的重要内容,是联结生、储、盖、圈等静态条件的纽带。

油气运移要研究的问题是:油气怎样从源岩中排出;什么时候排出;排出来多少;运移到什么地方;可能到哪儿聚集以及可能聚集多少等等。

显然这些问题正是油气勘探和评价中急待解决的问题。

第二节油气二次运移油气二次运移:是指油气脱离生油岩后,在孔隙度、渗透率较大的储集层中或大的断裂、不整合面中的传导过程,它包括聚集起来的油气由于外界条件的变化而引起的再次运移。

相态:油气从烃源岩经过初次运移进入渗透岩石之后,就开始了二次运移。

由于二次运移的介质环境的改变,主要为孔隙空间、渗透率都较大的渗透性多孔介质,毛细管压力变小,渗透率变大,便于孔隙流体(包括水、油、气)的活动。

因此,二次运移中油气一般以连续游离相进行运移,应视为多孔介质中的渗流作用。

一、油气二次运移的机理从物理角度讲,油气二次运移实际上是油气在含水介质中的机械渗流过程。

对于单位质量的油气质点受到以下4个力的作用:垂直向下的重力;垂直向上的浮力;水动力和油气在孔隙介质中运移所受的毛细管阻力。

油气的二次运移要看是否具备了运移的条件,首先必须具有一定的油气饱和度,只有当油气饱和度大于临界油气饱和度时,才有相对渗透率和有效渗透率。

其次,油柱必须大于临界油柱高度,具有足够的浮力和水动力来克服毛细管阻力。

在静水条件下,油体上浮的条件是浮力Fr应大于毛细管阻力差Pc;在动力条件下,油体运移的条件是浮力Fr和水动力Fo之矢量和Eo大于毛细管阻力差Pc;当两者相等时,油气产生聚集。

油气的净浮力和水动力的矢量和为油气的力场强度:Eo=ρw/ρo·Ew-(ρw-ρo)/ρo·gEg=ρw/ρg·Ew-(ρw-ρg)/ρg·gEo、Eg取决于Ew,即水的力场强度。

因此,当水由高势区向低势区流动时,油气也在其力场强度的作用下自发地从油气的高势区向低势区渗流,油气存在势差是二次运移的动力源。

1、二次运移的阻力二次运移的阻力即孔隙介质对油气的毛细管力。

毛细管力取决于储集层孔隙半径、烃和水界面张力、润湿角。

影响烃水界面张力的因素主要是烃类成分、温度等,气水界面张力一般比油水界面张力大。

据Schowalter(1979)的资料,温度升高,界面张力降低。

石油与天然气的运移石油与天然气是流体,它们具有流动的趋势,只要没有约束条件,它们就会无休止地运动下去,直至到达地表面逸散。

那么油气在地下的运动规律是什么?受哪些因素影响?运动的相态、时间、距离和方向是什么?搞清这些问题不仅具有理论意义,更重要的是对油气勘探具指导意义。

这是本章要解决的问题。

§1 与油气运移有关的几个基本概念一、初次运移和二次运移我们把油气在地下的一切运动称为油气的运移(不称运动是因为它们运动缓慢)。

为了表征油气生成后在不同的环境、不同阶段的运移特点,又分为初次运移和二次运移(图4-1)。

油气聚集生油岩生油岩输导岩二次运移输导岩初次运移(a)初次和二次运移早期(b)初次和二次运移晚期及油气藏的形成油气 图4-1油气初次运移和二次运移初次运移——油气从烃源岩向储集层的排出(或运移)。

二次运移——油气进入储集层以后的一切运移。

二次运移包括了成藏前油气在储层或输导层内的运移,也包括了油气藏破坏以后的运移。

二、油气运移的基本方式油气运移的基本方式是扩散和渗滤。

渗滤是油气以不同的物理相态在浮力或其它动力作用下,由高势区向低势区流动的一种机械运动方式,可用达西渗滤定律来描述。

用一个常见的例子来说明渗滤(手上划破一个口子)。

扩散是分子布朗运动的传递过程,是一种分子运动,流体的扩散速度与浓度梯度有关,服从费克(Fick )第一定律:J =-DgradC (4-1)式中:J——扩散速率;D——扩散系数;C——物质浓度。

上式表明,物质的扩散速度与扩散系数、浓度梯度成正比,扩散方向是从高浓度向低浓度扩散。

一般分子越小,运动能力越强,扩散系数越大,越易扩散。

所以天然气的扩散损失要比石油大的多。

人们越来越重视研究天然气的扩散作用。

三、岩石的润湿性润湿性是指流体附着在固体上的性质,是一种吸附作用。

不同流体与不同岩石会表现出不同的润湿性。

易附着在岩石上的流体称为润湿流体,反之为非润湿流体。

在多相流体共存且不相溶的流体中,润湿体又称之为润湿相,非润湿体称为非润湿相。

收稿日期:20100715;改回日期:20100811基金项目:国家自然科学基金项目/碎屑岩盆地天然气聚集主要机理类型及条件转换0(40472073)作者简介:徐波(1977-),男,1999年毕业于江汉石油学院地质系,2009年博士毕业于中国地质大学(北京)能源学院矿产普查与勘探专业,现从事油气成藏相关研究和生产工作。

文章编号:1006-6535(2011)01-0001-06油气二次运移研究现状及发展趋势徐 波,杜岳松,杨志博,贵健平,张 娟(中油冀东油田分公司,河北 唐山 063200)摘要:油气二次运移是成藏研究的薄弱领域,正确了解二次运移的研究现状对于促进油气成藏研究有着重要的意义。

在全面调研的基础上,系统总结了国内外对于油气二次运移的主要研究成果;对目前常用的流体示踪剂法、物理模拟法、数值模拟法等研究方法在我国的运用情况进行了详细介绍。

最后,指出了目前研究中存在的问题和今后的发展趋势。

关键词:油气二次运移;运移相态;运移动力;运移通道;运移时间;研究现状;发展趋势中图分类号:TE12211 文献标识码:A引 言油气的运移性是油气藏与固体矿藏的显著区别之一。

目前对于油气运移一般采用二分法,即将油气的运移划分为初次运移和二次运移。

油气二次运移是指油气/进入储集层或运载层以后的一切运移0[1]。

它包括了油气在储层内部、断裂、不整合面等输导体运移聚集的过程,也包括了已经聚集的油气由于外界条件的变化而引起的再次运移。

简而言之,二次运移包括了油气运聚成藏到散失的全过程。

同时,由于油气二次运移的复杂性,其一直是石油地质领域研究最为薄弱的环节[2],也是各国学者重要的研究领域。

笔者在进行大量相关资料调研的基础上,对目前国内外油气二次运移研究现状进行分析总结,并指出了今后油气运移研究要解决的主要问题。

1 研究内容111 运移相态与初次运移相比,油气二次运移距离更长,在运移过程中地下温度、压力、输导层矿物成分等条件的变化更为复杂,导致了油气的二次运移相态较之初次运移也更为复杂。