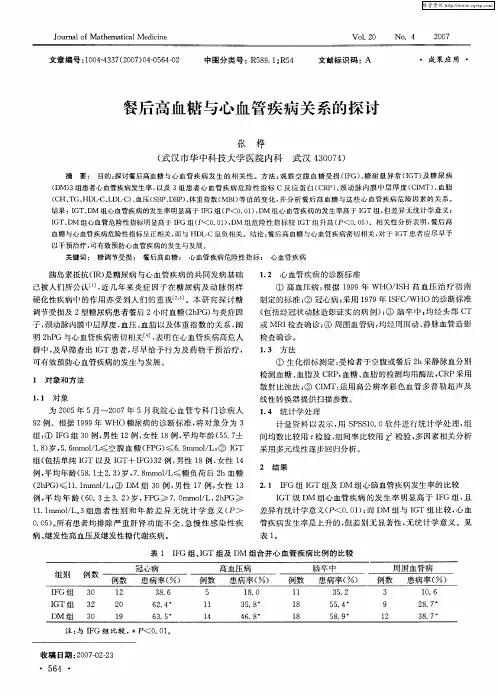

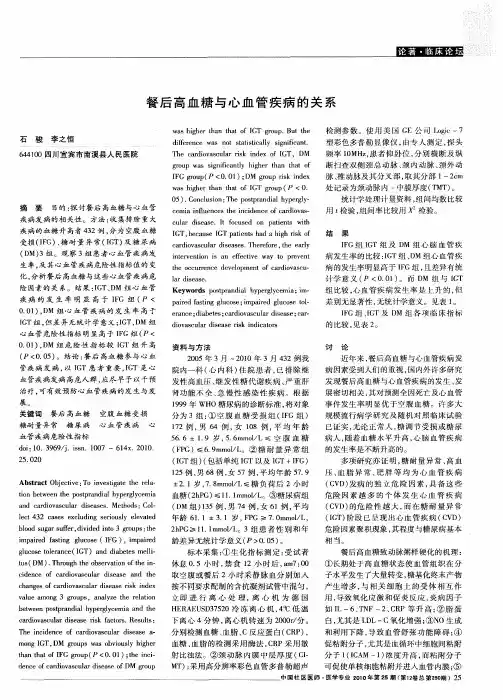

餐后高血糖和心血管危险因素

- 格式:ppt

- 大小:555.50 KB

- 文档页数:28

影响高血压患者心血管预后(de)重要因素心血管危险因素靶器官损害(TOD)伴临床疾患·高血压(1-3级)·男性 55岁;女性65岁·吸烟·糖耐量受损(2小时血糖7.8-11.0 mmol/L)和/或空腹血糖异常(6.1-6.9 mmol/L)·血脂异常TC≥5.7mmol/L(220mg/dL)或LDL-C>3.3mmol/L(130mg/dL)或HDL-C<1.0mmol/L(40mg/dL)·早发心血管病家族史·左心室肥厚心电图:Sokolow-Lyons>38mv或Cornell>2440mm·mms超声心动图LVMI:男 125, 女 120g/m2·颈动脉超声IMT 0.9mm或动脉粥样斑块·颈-股动脉脉搏波速度12m/s(选择使用)·脑血管病:脑出血缺血性脑卒中短暂性脑缺血发作·心脏疾病:心肌梗死史心绞痛冠状动脉血运重建史充血性心力衰竭·肾脏疾病:糖尿病肾病肾功能受损血肌酐:男性 133mol/L(1.5mg/dL)女性 124mol/L(1.4mg/dL)蛋白尿· 踝/臂血压指数<0.9(选择使用)·估算(de)肾小球滤过率降低(eGFR<60ml/min/1.73m2)或血清肌酐轻度升高:男性115-133 mol/L(1.3-1.5mg/dL),(一级亲属发病年龄<50岁)·腹型肥胖(腰围:男性≥90cm 女性≥85cm)或肥胖(BMI≥28kg/m2)女性107-124 mol/L(1.2-1.4mg/dL)( 300mg/24h)·外周血管疾病·视网膜病变:出血或渗出,视乳头水肿糖尿病空腹血糖:≥7.0mmol/L( 126mg/dL)餐后血糖:≥11.1mmol/L( 200mg/dL)糖化血红蛋白:(HbA1c)6.5%·微量白蛋白尿:30-300mg/24h或白蛋白/肌酐比:≥30mg/g(3.5mg/mmol)TC:总胆固醇;LDL-C:低密度脂蛋白胆固醇;HDL-C:高密度脂蛋白胆固醇;LVMI:左心室质量指数;IMT:颈动脉内膜中层厚度;BMI:体质量指数.。

《中国2型糖尿病患者餐后高血糖管理专家共识》要点中国成人糖尿病患病率高达9.7%,患者人数居全球首位。

糖尿病防治的关键在于积极预防、早期诊断及尽早规范化干预。

糖尿病管理的最终目标是防治糖尿病慢性并发症,包括微血管并发症和动脉粥样硬化性血管病(ASVD),以提高患者生活质量、延长寿命。

研究显示,我国门诊T2DM 患者血糖达标率仅32.6%;在心血管风险因素控制方面, 我国T2DM患者血糖、血压、血脂达标率分别为47.7%、28.4%和36.1%,仅56%的患者3项指标均达标。

目前,我国糖尿病患者血糖控制现状及临床合理用药情况不容乐观。

大部分中国T2DM患者伴有餐后血糖(PPG)升高。

流行病学筛查诊断的糖尿病患者中,单纯PPG升高患者的比例达50%,糖尿病前期中约70%为单纯性IGT。

PPG增高是导致HbA1c高的主要原因之一,PPG升高与糖尿病慢性并发症发生发展有相关性。

因此,控制PPG是促使HbA1c控制达标以防治糖尿病慢性并发症的重要策略。

糖尿病的管理中,控制PPG的手段与控制FPG的策略和手段有明显不同。

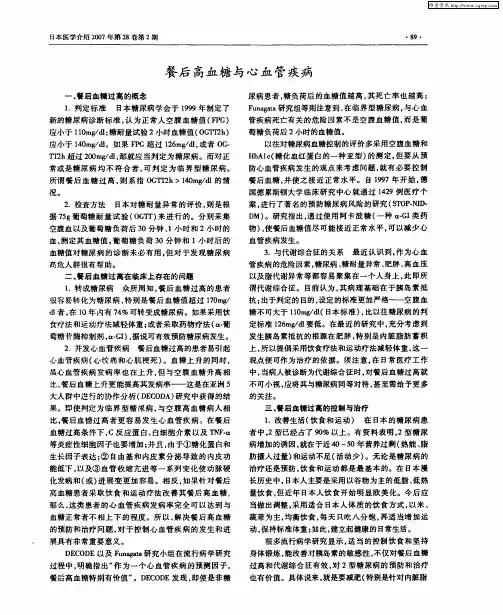

一、餐后高血糖的定义和病理生理基础餐后高血糖的定义为摄食后1~2hPG〉7.8mmol/L。

餐后高血糖的主要病理生理基础与第一时相/早相胰岛素分泌缺陷、外周组织IS下降、胰升血糖素分泌在进餐后不受抑制及餐后肝糖输出持续增高相关。

二、餐后高血糖的临床意义1. 餐后高血糖与糖尿病微血管并发症发生的风险增高相关:2. 餐后高血糖与糖尿病大血管并发症发生的风险增高相关:3. 餐后高血糖与多项心血管疾病的危险因素相关:4. 餐后高血糖对机体的其他不良影响:5. PPG与HbA1c的关系:三、餐后高血糖的检测1. 检测对象:对于以下临床状态的患者,可通过监测PPG评价疗效、低血糖风险和指导药物剂量调整。

(1)任何HbA1c不达标的T2DM患者,尤其是FPG达标,而HbA1c不达标,如FPG<6.0mmol/L,但HbA1c >7.0%;(2)低血糖风险较高的患者,如使用促泌剂或胰岛素治疗、进餐不规律或餐后剧烈运动者;(3)使用降糖药物,尤其是降低PPG的药物时。

心血管病的危险因素及它的深远影响随着社会经济的不断发展,人们的生活条件也得到了较为明显的改善,患有高血压疾病,肥胖症,冠心病以及动脉硬化等心血管疾病的人数也在不断地增加着,据相关数据表明,每年临床中由于心血管类型疾病而导致死亡的患者人数要明显高于传染性疾病以及其他类型疾病的患者。

心血管疾病的发病率正呈现出逐年上升的趋势,对其危险的因素进行研究也显得更加具有着临床的实际应用意义。

标签:心血管病;危险因素;深远影响;研究1心血管疾病的危险因素1.1高血压据相关研究认为,人体舒张压的增高并不能够表明高血压在临床中的严重程度,相反,其在高血压疾病的早期较为常见,而人体脉压的增大同心血管疾病的冠心病,脑卒中以及总死亡率却呈现出正相关的态势。

当血压具有着较大的波动性时,将会对靶器官造成较大的损害。

1.2血脂异常血脂的异常也是导致心血管疾病的一种十分重要的危险性因素。

当前研究认为,虽然我国民众血清胆固醇的水平较低,然而胆固醇的水平仍然是影响缺血性脑卒中发病几率以及急性冠心病发病几率的十分重要的危险性因素,并且,随着生活条件的好转,人们的血脂水平也会随之而不断增加,因此,在日后相当的一段时间之内,我国人民心血管疾病的患病率仍然会呈现出上升的趋势,并且女性的患病率即危险性因素的水平增加的幅度将会明显大于男性。

1.3糖尿病糖尿病是当前临床中冠心病患者独立并且最为重要的一种危险性的因素,人体内部胰岛素的抵抗将会导致一系列代谢的紊乱情况出现,将会导致心血管疾病危险性因素的聚集。

相关研究人员认为,高血糖与高血压疾病的患病率会随着人们年龄的增长而持续增加,但高血脂疾病则并无十分明显的年龄差异。

对于中老年人来说,高血糖与高血压是其产生心血管疾病的身份主要的危险性因素,因此对于中老年人来说,其疾病的预防应重点放在血糖与血压的控制方面上,降脂则更应在中年的前期以及青年时期进行。

1.4肥胖绝大多数人们都具有着一定的认知,认为肥胖与超重是导致出现心血管疾病的一种十分显著的文献性因素,一般情况下,随着体重指数水平的不断上升,心血管疾病的患病率也会随之而不断增加,肥胖是导致人们出现血脂异常,糖尿病以及高血压疾病的共同的十分重要的危险性因素,随着时间的推移,我国人群的平均水平可能会出现一定的变化,但是个体的水平将会保持在原有的百分比。

糖尿病并发心血管病的病理机制与防治策略糖尿病是一种影响全球范围内大量人群的慢性疾病,其主要特征是胰岛素分泌缺陷或胰岛素抵抗性导致的血糖升高。

然而,引起人们关注的不仅仅是高血糖本身,糖尿病还会导致一系列并发症,其中最严重和最常见的是心血管并发症。

在许多国家中,心血管并发症已成为糖尿病患者死亡和致残的主要原因之一。

本文将探讨糖尿病并发心血管病的主要机制以及防治策略。

一、糖尿病并发心血管病的主要机制1. 高血糖引起氧化应激高血糖在体内引起了氧化应激反应,使得细胞内过量存在的自由基无法被清除。

这些自由基进而造成氧化脂质、蛋白质和核酸等损伤,激活了各种蛋白激酶信号传导通路,如核转录因子-κB(NF-κB)、线粒体载体-4起炎症反应等,导致细胞的功能异常和凋亡。

2. 模拟性缺血再灌注损伤糖尿病患者在高血糖状态下心肌对缺氧(心肌梗死)与再灌注(溶栓或急性冠脉综合征治疗)的反应较为敏感。

高血糖可诱发多个信号通路的异常活化,如RISK和SAFE等抑制心肌坏死和促进心肌重构信号通路。

这将通过降低心肌抗缺血能力和加速纤维化来增加冠心病的风险。

3. 神经内分泌失调长期高血糖刺激会导致自主神经功能紊乱,包括交感神经系统过度活跃、迷走神经兴奋性下降以及中枢神经系统鸦片样类物质受体表达增加等。

这些改变不仅可以影响血压、心率调节,还可以通过直接作用于心脏组织引起结构和功能改变。

4. 血管功能受损糖尿病会引起内皮细胞的损伤和功能异常,进而导致微循环障碍、血小板聚集增加和内皮保持减少。

这些改变导致了血管内膜的损伤和动脉粥样硬化的形成,增加了心肌缺血与梗死的风险。

二、糖尿病并发心血管病的防治策略1. 控制血糖水平降低高血糖对心血管系统的不良影响是预防心血管并发症的关键。

适当控制餐后血糖和长期平均血糖(HbA1c)水平可以有效减少并发心脑血管事件的风险。

临床上可采用胰岛素或口服降糖药物等方法来提高胰岛素敏感性,调节胰岛素分泌,从而使血糖水平稳定在正常范围内。

心血管疾病风险因素检测分析及预测研究心血管疾病是指心脏、血管等相关系统受到影响而导致的疾病,是目前常见疾病之一,也是世界范围内的主要死亡原因之一。

据统计,每年死于心血管疾病的人数超过1700万,其中大多数属于可预防及可控制的。

因此,在进行心血管疾病预测的同时,必须重视风险因素的检测和分析,以制定有效的预防策略。

1. 心血管疾病的风险因素心血管疾病的发生和发展是一个复杂的过程,早期预测必须确定相关风险因素。

其中最重要的风险因素是高血压、高血脂、高血糖、肥胖和吸烟。

高血压:是指动脉血压持续增高,轻则引起头痛,重则影响心脏搏动、血管壁和器官功能,是心血管疾病的重要危险因素。

高血脂:是指血浆中低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油水平升高,这些脂质沉积在血管壁内形成动脉粥样硬化,是心血管疾病的潜在危险因素之一。

高血糖:是指空腹血糖≥7mmol/L或餐后2小时血糖≥11.1mmol/L,如果在一段时间内血糖无法得到有效控制,可以导致心血管疾病和其他重大并发症。

肥胖:是指体脂肪过多,BMI≥25kg/m2,胸围超过80cm的女性和94cm的男性,是一个独立的心血管疾病危险因素。

吸烟:吸烟是导致心血管疾病的主要危险因素之一,烟草含有多种对循环系统的有害物质,吸烟可以增加血管内膜损伤、造影介入治疗的后果,是必须要遏制的因素。

2. 心血管疾病风险因素检测心血管疾病风险因素检测是一种准确判断各种心血管疾病患病风险的方法,主要有以下几种:(1)生命体征指标:包括血压、心率、体重、身高、腰围、臀围、体脂肪以及体质指数等。

(2)生化指标:包括血清甘油三酯、胆固醇、血糖、丙氨酸转氨酶、肌酐、尿素氮、肌酸激酶等多项指标。

(3)电生理指标:包括电心图、动态心电图、根据心电图检查等。

(4)医学影像技术:包括超声心动图、CT产生的检查。

(5)其他指标:包括生活方式、饮食、吸烟、运动、酒精等信息。

3. 心血管疾病风险因素分析心血管疾病风险因素的多元分析是评估心血管疾病风险处于高危状态的工具。