人教高中地理选修2《第二章 海岸与海底地形 第一节 海岸》_4

- 格式:docx

- 大小:1.27 MB

- 文档页数:12

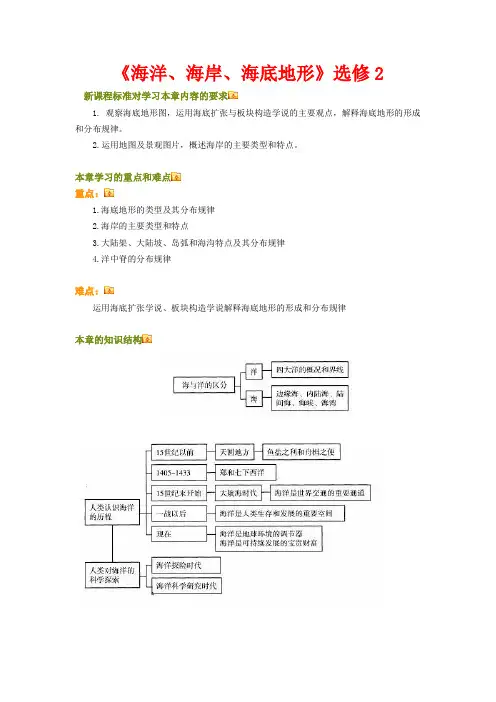

《海洋、海岸、海底地形》选修2新课程标准对学习本章内容的要求1. 观察海底地形图,运用海底扩张与板块构造学说的主要观点,解释海底地形的形成和分布规律。

2.运用地图及景观图片,概述海岸的主要类型和特点。

本章学习的重点和难点重点:1.海底地形的类型及其分布规律2.海岸的主要类型和特点3.大陆架、大陆坡、岛弧和海沟特点及其分布规律4.洋中脊的分布规律难点:运用海底扩张学说、板块构造学说解释海底地形的形成和分布规律本章的知识结构课本中的部分“思考”答案要点P4“思考”:1.主要的海如地中海、红海、波罗的海、黑海、阿拉伯海、南海、东海、黄海、渤海、加勒比海、北海等等。

海峡如英吉利海峡、马六甲海峡、霍尔木兹海峡、直不罗陀海峡、麦哲伦海峡等等。

海湾如波斯湾、墨西哥湾、几内亚湾等等。

2.红海属于陆间海,黑海属于内陆海。

红海在亚欧大陆和非洲大陆之间,黑海深入亚欧大陆内部。

3.渤海属于海湾,黄海属于边缘海。

渤海是太平洋深入到亚欧大陆内部形成的海湾,黄海是在亚欧大陆边缘,通过岛屿与大洋分开。

P8“思考”:1.海洋是人类未来资源开发和空间利用的基地,所以是人类可持续发展的关键。

21世纪,人类把海洋研究作为重点,所以称之为“海洋的世纪”。

2.海洋研究有助于了解地球的演化过程,能揭开许多地球之谜。

P10“思考”:杭州湾以北海岸线(除辽东半岛和山东半岛外)比较平直,沿岸多以平原为主;杭州湾以南海岸线多曲折,沿岸多以丘陵、山地为主。

P13“思考”:珊瑚礁海岸的营造者是珊瑚虫,属于腔肠动物;红树林海岸上生长的红树,属于植物。

从二者的生活习性上看,珊瑚生长需要附着在牢固不动的物体上,基岩可以满足此需求;红树的根需要植入泥土中生长,淤泥质海岸可以满足此需求。

P14“活动”:2.辽东半岛—基岩海岸江苏北部—砂质海岸珠江三角洲—淤泥质海岸南沙群岛—珊瑚礁海岸P16“思考”:在处于成年期的大洋海底,以洋中脊为中心,向两侧对称分布着洋盆、海沟和岛弧、大陆坡、大陆架。

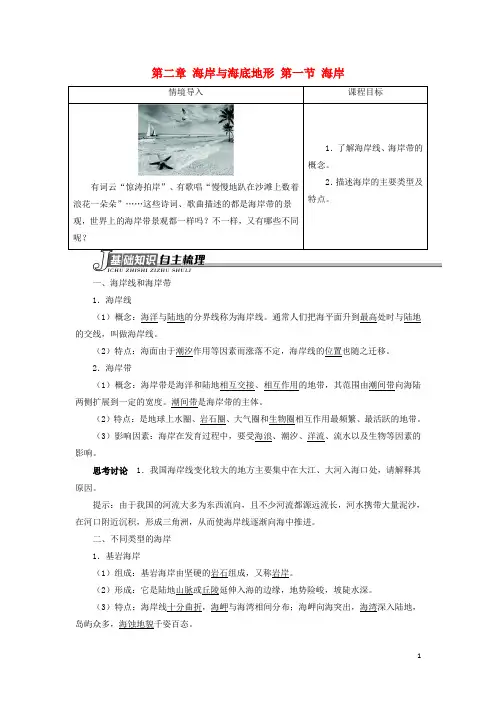

第二章 海岸与海底地形 第一节 海岸有词云“惊涛拍岸”、有歌唱“慢慢地趴在沙滩上数着浪花一朵朵”……这些诗词、歌曲描述的都是海岸带的景观,世界上的海岸带景观都一样吗?不一样,又有哪些不同一、海岸线和海岸带1.海岸线(1)概念:海洋与陆地的分界线称为海岸线。

通常人们把海平面升到最高处时与陆地的交线,叫做海岸线。

(2)特点:海面由于潮汐作用等因素而涨落不定,海岸线的位置也随之迁移。

2.海岸带(1)概念:海岸带是海洋和陆地相互交接、相互作用的地带,其范围由潮间带向海陆两侧扩展到一定的宽度。

潮间带是海岸带的主体。

(2)特点:是地球上水圈、岩石圈、大气圈和生物圈相互作用最频繁、最活跃的地带。

(3)影响因素:海岸在发育过程中,要受海浪、潮汐、洋流、流水以及生物等因素的影响。

思考讨论 1.我国海岸线变化较大的地方主要集中在大江、大河入海口处,请解释其原因。

提示:由于我国的河流大多为东西流向,且不少河流都源远流长,河水携带大量泥沙,在河口附近沉积,形成三角洲,从而使海岸线逐渐向海中推进。

二、不同类型的海岸1.基岩海岸(1)组成:基岩海岸由坚硬的岩石组成,又称岩岸。

(2)形成:它是陆地山脉或丘陵延伸入海的边缘,地势险峻,坡陡水深。

(3)特点:海岸线十分曲折,海岬与海湾相间分布;海岬向海突出,海湾深入陆地,岛屿众多,海蚀地貌千姿百态。

2.砂质海岸(1)组成:砂质海岸通常为堆积性海岸,主要由砾石和沙子组成,往往形成沙堤、沙坝、沙丘等地貌。

(2)形成:堆积物颗粒通常较粗,经海水冲刷和搬运,形成向海洋缓缓倾斜的沙滩。

(3)特点:海滩多宽阔平坦,常形成天然的优质海滨浴场。

3.淤泥质海岸(1)分布:淤泥质海岸主要分布在河口或平原地区。

(2)形成:平原河流流速较缓,只能携带颗粒较细的物质,故海岸物质的组成以淤泥为主。

(3)特点:海岸带宽度大,坡度小,海岸线平直。

大多数淤泥质海岸土质肥沃,适宜开展滩涂养殖,但是缺乏建造港口与浴场的条件。

第二章海岸与海底地形第一节海岸教学目标:一、知识与技能1、了解海岸带的定义。

了解海岸带进退的影响因素。

2、了解海岸主要类型和特点;了解生物海岸的类型和分布。

二、过程与方法:运用地图及景观图片,概述海岸主要类型和特点。

三、情感态度价值观:认识海岸的地位和作用。

教学重点难点:1、海岸主要类型和特点。

2、生物海岸的类型和分布教学用具:多媒体课件教学方法:谈话法课时安排: 1课时教学过程:(导入)我们生活在海边,海岸是我们非常熟悉的一个词,那么我们真的能指出海岸线的位置吗?学生讨论,回答,教师讲解小结:1.海岸线(1)定义:海岸线是海洋与陆地的分界线。

实际上,海面由于潮汐等因素而涨落不定,因此海岸线的位置也随之迁移。

通常人们把海平面升到最高处时与陆地的交线,叫做海岸线。

(转承)那么影响海岸线发育的因素有哪些呢?(阅读,讨论,回答)(2)影响海岸发育因素:除潮汐因素外,风暴潮、海底地震和火山爆发等引发的海啸、全球变暖等因素。

(转承)我们知道,海岸的类型有多种多样,主要有哪些呢?2.海岸的类型按海岸组成物质,可分为基岩海岸、砂质海岸、淤泥质海岸和生物海岸。

这些不同类型海岸有哪里主要特点及开发方向?(学生讨论回答,教师小结)课后练习:练习册相应内容怎样学好高中地理的方法技巧地理是高考文科的必考科目之一,但实质上地理是个半文半理的学科,学习地理的方法和思维都要与其他科目不同。

今天,小编就为大家整理了高中地理学习方法技巧,希望对大家有用。

高中地理学习方法首先是自然地理,自然地理于我而言几乎是整门课最难的部分,有很多计算,对于文科生来说绝对是个难点。

对于自然地理,首先要熟记书上的计算方法,平时要养成多看书的习惯。

不需要整天去死记硬背,只要在每天早起十分钟左右,看看书本知识。

其次是做题,做题目的关键是理解,做的题量不用太多,需要培养的是做题的感觉。

做题要仔细阅读题目,抓住每个信息点来解题。

碰到不会做的题目一定要主动找老师同学帮忙,不懂就问,不要因为害羞就错过学习的机会。

第二章海岸与海底地形第一节海岸【课程标准】运用地图及景观图片,概述海岸的主要类型和特点。

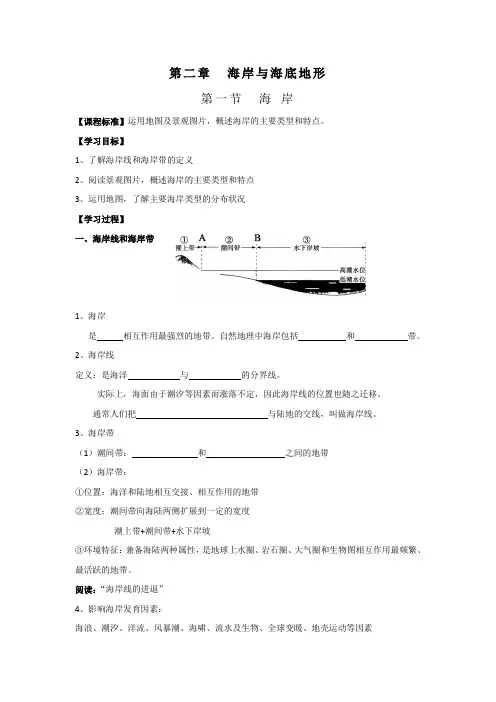

【学习目标】1、了解海岸线和海岸带的定义2、阅读景观图片,概述海岸的主要类型和特点3、运用地图,了解主要海岸类型的分布状况【学习过程】一、海岸线和海岸带1、海岸是相互作用最强烈的地带。

自然地理中海岸包括和带。

2、海岸线定义:是海洋与的分界线。

实际上,海面由于潮汐等因素而涨落不定,因此海岸线的位置也随之迁移。

通常人们把与陆地的交线,叫做海岸线。

3、海岸带(1)潮间带:和之间的地带(2)海岸带:①位置:海洋和陆地相互交接、相互作用的地带②宽度:潮间带向海陆两侧扩展到一定的宽度潮上带+潮间带+水下岸坡③环境特征:兼备海陆两种属性,是地球上水圈、岩石圈、大气圈和生物图相互作用最频繁、最活跃的地带。

阅读:“海岸线的进退”4、影响海岸发育因素:海浪、潮汐、洋流、风暴潮、海啸、流水及生物、全球变暖、地壳运动等因素(1) 是海岸线;是潮间带;______ 是水下坡岸;(2) 海岸带是相互交换和相互作用的地带;其范围由向两侧扩展到一定的宽度。

是海岸带的主体。

二、不同类型的海岸活动:课文第14页1、填表:海岸类型形态特征利用方式图A图B2.辽东半岛:海岸江苏北部:海岸珠江三角洲:海岸南沙群岛:海岸【课时评价】一、基础过关1.陆地和海洋相互作用最强烈的地区是A.大陆架B.海岸带C.大陆坡D.洋盆2.图示海岸类型为A.基岩海岸B.生物海岸C.淤泥海岸D.三角洲海岸3.目前,“阳光海滩”风靡全球,是人们进行日光浴、游泳的理想场所,这种海岸属于A.基岩海岸B.砂质海岸C.淤泥质海岸D.生物海岸4.下列海岸类型最适合开辟盐场的是A.淤泥质海岸B.砂质海岸C.珊瑚礁海岸D.基岩海岸5.下列海岸类型中多优良港址的是A.基岩海岸B.淤泥质海岸C.生物海岸D.砂质海岸6.形成淤泥质海岸的主要地质作用是A.侵蚀作用B.搬运作用C.沉积作用D.变质作用7.关于红树林海岸的说法正确的是:A.红树林海岸是一种泥沼地海岸B.主要分布在亚热带和温带地区C.具有很强的抗御风浪侵蚀、保护生物多样性作用和湿地保护等作用D.红树林具有气根,在沿海漂浮繁殖,可以在各种地区的沿海生长8.世界上典型的珊瑚礁海岸有:A.渤海沿岸、浙江沿海和美国西部海岸B.澳大利亚东北海岸、马尔代夫沿海C.江苏北部沿海、广东福建沿海D.夏威夷群岛、斯里兰卡沿海二、能力挑战9.读“黄河入海口的海岸线变迁图”,回答下列问题。

《海洋地理》第二章海岸与海底地形

第一节海岸(第1课时)

【学习目标】

1.在海岸带示意图上,能够正确指出海岸线、海岸带的位置及其范围。

2.会分析影响海岸发育的因素。

【知识梳理】

1.__________与_________的分界线称为海岸线。

通常人们把____________________________ 的交线,叫做海岸线。

2.海岸带是与相互交接、相互作用的地带,其范围由___________向海陆两侧扩展到一定宽度。

___________是海岸带的主体,是海陆相互转换的地带。

___是地球上圈、 _____圈、圈和圈相互作用最频繁、最活跃的地带。

3.海岸的发育过程受多种因素的影响,、、、以及等,不断地塑造并改变着海岸地形。

探究一:海岸线与海岸带

读课本图2.1,开展关于海岸线与海岸带的探究活动

1.图中序号①~⑥分别表示的是?

2.海岸线与海岸带是一回事儿吗?

3.海岸线的确定与什么有关?

4.海岸带的主体是什么?它与海岸线的位置关系是怎样的?

5.概括描述,海岸线、海岸带与潮间带三者之间的位置关系。

探究二:影响海岸线进退的因素

(2)水文因素:河流、海浪

(3)气候因素:如全球变暖所致的海平面上升

(4)地质作用:如地壳运动所致的地面升降

█分析黄河入海口海岸线变迁的主要因素:

物质来源:

叙述黄河入海口海岸的形成过程:

【教学反思】。

河流河口段是径流和潮流相互作用的区段,河口段水流做周期性往复运动。

河流流速与潮流流速此消彼长。

在一个潮流周期中经历涨急涨憩和落急落憩,其中落急为落潮流流速最快的时候;落憩为潮水落到最低时出现不涨不落的现象。

在这一过程中泥沙频繁地悬扬和落淤,前进和后退。

下图为“河口河流流速(指向下游)和含沙量过程曲线图”。

读图回答下列问题。

【2015届河南省八市重点高中高三上学期第二次联考】河流河口段是径流和潮流相互作用的区段,河口段水流做周期性往复运动。

在一个潮流周期中经历涨急涨憩和落急落憩,其中落急是指潮流流速由最大降低为0的阶段。

在这一过程中泥沙频繁地悬扬和落淤、前进和后退。

下图为河口流速(指向下游)和含沙量过程线示意图。

完成下列问题。

1、河口含沙量最大时刻出现在()A.涨急时刻B.涨急时刻后2小时左右C.落急时刻D.落急时刻后2小时左右2、在一个涨落全潮过程中,泥沙总的运移情况是()A.向上游移动B.向下游移动C.在原地不动D.向上游和下游皆有可能【小题1】D【小题2】B解析试题分析:【小题1】根据材料可知,河流河口段是径流和潮流相互作用的区段,即河口流速最大时,潮流的速度最小;河口流速最小时,潮流的速度最大。

落急是指潮流流速由最大减小为0的阶段,即河口流速增至最大的阶段。

读图可知,3时左右为落急时刻,而河口含沙量最大的时刻出现在图中的5时左右,由此可判断D选项正确。

【小题2】由材料可知,在径流和潮流的相互作用过程中,泥沙频繁地悬扬和落淤,前进和后退,可排除C;读图可知,当河口流速大于0的时候,由河口输往下游的泥沙要大于当河口流速小于0的时候由潮流输往上游的泥沙,故选B。

或者根据常识也应知道河流的泥沙总体运行趋势是流向河流下游的。

考点:本题考查河流、潮流流速与含沙量及泥沙的运动方向知识。

【来源】【全国百强校】福建省福州第一中学2018届高三5月高考模拟文综地理试题下图示意某河流地貌形成演化中的不同阶段,读图回答下面小题。

6.该河流地貌演化时段的先后顺序为A. abcdB. badcC. cdabD. dacb7.野外考察发现P处沉积物混杂着较多粒径粗大的砾石,导致该现象的原因最可能是A. 堆积作用强烈B. 侵蚀作用强烈C. 山洪暴发频繁D. 河流改道频繁8.与P处相比,T处沉积物A. 土壤更肥B. 粒径更小C. 地势更高D. 年代更老6.B 7.C 8.D【解析】考查河流地貌的形成过程,河流沉积物特点。

6.读图可知,b图中是在冲积扇上形成了冲沟,冲沟发育过程中,沟底下切到潜水面以下沟谷水流得到地下水不断补给,则由暂时性的流水转变为经常性的流水,冲沟就演变为河谷,a图表示受流水下蚀作用后形成的河谷,河流形成初期,侵蚀作用以向下和向源头侵蚀为主,河谷深而窄、谷壁陡峭,横剖面呈“V”型,故b图形成最早,随后才形成a图;到河流发育中期,向下侵蚀作用减弱,向两岸侵蚀作用加强,即侧蚀增强,河流变弯、河谷拓宽,凸岸堆积凹岸侵蚀,形成d图河流地貌;最后,河流发育成熟期,长期侵蚀,河谷展宽,横剖面呈“U”型,如图c,故c图河流地貌最后形成。

故选B。

7.读图可知,P处位于河床两侧地势较高处,P处沉积物混杂着较多粒径粗大的砾石,说明此时水位较高,流速较大,流水搬运物质的粒径粗大,故导致该现象的原因最可能是山洪暴发频繁,洪水期搬运的物质随流速降低,导致粒径粗大的砾石在P处沉积。

故选C。

8.读图中冲积扇地貌可知,P处位于冲积扇表层沉积层,T处位于冲积扇里部沉积层,随流水侵蚀出露在河床,根据冲积扇的形成过程可知,越是上部沉积层形成年代越新,故与P处相比,T处沉积物年代更老。

故选D。

考向1 河流地貌的形成以景观图和剖面图来掌握河流地貌的类型及成因一般而言,河流上游多位于高原、山地,以侵蚀为主,中游以搬运为主,下游以堆积为主。

因此,上游为高山峡谷,中游河道变宽,下游为冲积平原、河口三角洲、冲积岛等。

受此影响,聚落分布也不同,如下图所示:(2017·沈阳二中期中)下图为某地地质剖面示意图,读图回答1~2题。

1.根据图中信息推测,下列地层形成时间最晚的是()A.奥陶系B.下石炭统C.下二叠统D.五通组2.图中地质结构反映了该地经历了()A.水平挤压和外力侵蚀B.水平挤压和外力沉积C.水平张裂和外力沉积D.水平张裂和外力侵蚀解析:第1题,图中岩层分层分布,则为沉积岩,沉积岩中岩层越往上形成时间越晚,图示P1位于最上层,故形成时间最晚。

第2题,图中岩层出现了褶皱现象,说明经历了水平挤压过程;另外在S1g处地质构造为背斜,但形成了谷地,说明经历了外力侵蚀作用,故A正确。

答案:1.C 2.A(2017·赣州期中)读我国南方某地区地质构造示意图,回答3~4题。

3.图示地区()A.①处地质构造是良好的储水构造B.②处适合修建水库C.③处是背斜山D.岩层中可能存在化石4.如果图中①河、②河为同一条河流。

结合其堆积物等图上信息判断()A.①河段自西向东流B.②河段自东向西流C.该河从图中③山岭东侧绕过D.该河从图中③山岭西侧绕过解析:第3题,图中①河附近岩层是背斜、②河附近岩层是断层、③是向斜成山;图示岩层具有层理构造,属于沉积岩,故可能含有化石。

第4题,图中河流沉积物在①河段中位于南侧,说明河流自东向西流,在②河段中位于北侧,说明河流自西向东流;同时②河段海拔高于①河段,河流总是由高向低流,则河流从图中③山岭东侧绕过。

答案:3.D 4.C福建省2018届高三下学期文综地理试题质量检查测试(5月)有改编的成分在河流中,被水流推动的物体重量与流速的6次方成正比。

某校地理野外研究性学习小组对我国江南丘陵地区某河段进行野外实践活动考察,发现有的河段河床沉积物为鹅卵石,有的河段河床沉积物为细砂,有的河段河床沉积物为鹅卵石与细砂共存,并绘制了沿途河床的地形剖面图。

下图为所考查的河段及其沿途河床的地形剖面图。

据此完成下列各题。

7.该小组考察过程中发现河床沉积物颗粒最大的地点是A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁8.乙地附近鹅卵石与细砂共存现象显著的原因分析,正确的是A. 地势趋缓,搬运能力减弱B. 位于凸岸,沉积作用显著C. 流量变化大,流速变化大D. 降水变化大,侵蚀物质数量多7.C 8.C【解析】7.河流水量越大,携带泥沙的能力越强,颗粒大的泥沙被冲的越远。

所以某地沉积颗粒最大的时期,也就是水量最大的时期,该小组考察过程中发现河床沉积物颗粒最大的地点是丙,所以C正确。

8.从图中可以看出,乙处是曲流,发现河床垂直剖面上有鹅卵石与细沙共存现象,说明河流在此处流速慢,可能是地势起伏小,泥沙大量堆积,沉积作用显著,所以C正确。

【2017青岛模拟】艾里定律是计算河流泥沙中的底沙或推移质的一个基本公式,被水流推动的物体重量与流速的6次方成正比。

这一定律说明流速的微小变化可导致底沙推移量的很大变化。

下图示意我国江南丘陵地区某河流干支流分布图及其干流河床对应的地形剖面。

据此完成5~7题。

5.图中河流M、N、T、S 四处,被水流推动的物体重量最大的是( )A、(M)B、(N)C、(T)D、(S)6.某地质爱好者在N 地附近,发现河床垂直剖面上有鹅卵石与细沙共存现象,原因可能是A.该河段地势起伏大,河流落差大,流速急,搬运能力强B.该河段流量大,河流侵蚀能力强C.该河段降水季节变化大,导致河流流速变化大D.该河段降水少,地势起伏小,沉积作用显著7.该河流水能资源最丰富的河段是( )A.M 以上河段B. MN 之间C.NT 之间D.TS 之间【解析】第6题,对应下面的剖面图看落差并结合上图的河道形状分析。

图中T处于河流凹岸,水流速度最快,故搬运能力最强,则被水流推动物体重量最大,N为凸岸,沉积作用强;M处弯曲弧度小,搬运能力弱,故选C。

第7题,图中N位于河流凸岸,为堆积作用较明显的河岸。

依据材料可知,水流速度决定了搬运能力,有鹅卵石说明水流速度快,有细沙说明水流速度慢;两种物质共存于该地,表明该地水流速度季节变化大。

第8题,图中TS段有支流汇入而水量较大,同时从干流河床地形剖面可看出,TS段地势落差最大,故TS段水能资源最丰富。

10、读图,完成问题。

(24 分)(1)根据材料从地质构造的角度描述宁夏平原的成因。

(8 分)(2)说明图中AB 所在地区与CD 所在地区等高线弯曲的特点及原因。

(8 分)(3)分析图中从河流出山口往湖泊方向沉积物变化的一般特点及成因。

(8 分)解析:第(1)题,宁夏平原是由断层下陷和流水沉积、内外力共同作用形成的。

第(2)题,河流沿线由于受到的外力作用不同,导致地形变化不同,等高线表现的变化方向也就不同。

第(3)题,河流泥沙的沉积都是颗粒大、比重大的先沉积,颗粒小、比重小的后沉积。

答案:(1)从地质构造上来说,两侧地块相对抬升,宁夏平原断裂下陷,形成地堑构造;再经黄河带来的泥沙沉积而成。

(2)AB处等高线向河流的上游方向(高处)凸出。

原因:上游段主要受侵蚀作用影响。

CD处等高线向河流的下游方向(低处)凸出。

原因:下游段主要以河流堆积作用为主。

(3)沉积物颗粒依次变小。

原因:当流水携带大量泥沙流动时,由于流速的降低,泥沙逐渐沉积。

一般颗粒大、比重大的先沉积,颗粒小、比重小的后沉积。

11、下图是新疆和田区位略图。

和田是著名的“玉石之都”。

和田玉为变质岩,其矿体分布在海拔 4 000 米以上的昆仑山高山地区,乙处河滩玉石富集,是拾玉的重要地段,秋季又是在此拾玉的最佳季节。

读图回答题。

(22 分)(1)结合地形条件,说明甲处狭长区域没有冰川分布的原因。

(6 分)(2)说明乙处河滩玉石富集的外力作用过程。

(8 分)(3)分析秋季成为乙处最佳拾玉季节的自然原因。

(8 分)解析:(1)冰川是由终年积雪形成的,故冰川形成条件是有降水(降雪)、气温低;结合甲地等高线分布从地形入手分析该地气温高、降水少的原因。

(2)玉石为变质岩,出露地表必然经过岩体的破坏(风化、侵蚀)过程;源自4 000米以上的昆仑山的玉石,到达乙所在河滩,必然经历了河流的搬运与沉积过程。

(3)秋季成为最佳拾玉季节,说明秋季此处玉多且出露河滩;结合河流夏季汛期搬运能力强,但此时河水水位高不易发现河床中的玉石,而秋季水位下降玉石出露分析即可。

答案:(1)地势低,气温偏高;地形封闭,水汽不足。

(2)(含有玉石的)岩体经过风化(侵蚀或外力破坏),再经过河流搬运(向下游运动),到达地形平缓处(乙处),(玉石)发生沉积。

(3)夏季河流(流量大)搬运能力强,玉石沉积的时间相对集中在夏季;秋季河流水位下降,玉石出露。

20190424广州二模新疆巴里坤湖(如下图所示)位于天山东段,科学钻探发现其沉积物粒径从大到小分别有砂砾石、粉沙黏土、黏土石盐石膏。