三年级语文下册第九课课文

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:1

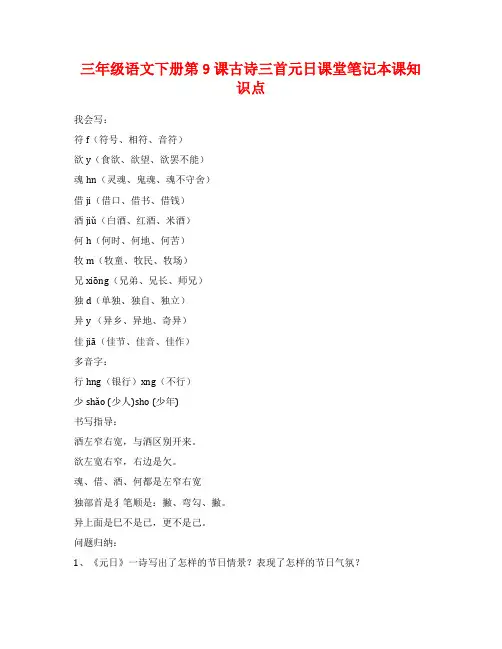

三年级语文下册第9课古诗三首元日课堂笔记本课知识点我会写:符f(符号、相符、音符)欲y(食欲、欲望、欲罢不能)魂hn(灵魂、鬼魂、魂不守舍)借ji(借口、借书、借钱)酒jiǔ(白酒、红酒、米酒)何h(何时、何地、何苦)牧m(牧童、牧民、牧场)兄xiōng(兄弟、兄长、师兄)独d(单独、独自、独立)异y (异乡、异地、奇异)佳jiā(佳节、佳音、佳作)多音字:行hng(银行)xng(不行)少shǎo (少人)sho (少年)书写指导:酒左窄右宽,与洒区别开来。

欲左宽右窄,右边是欠。

魂、借、酒、何都是左窄右宽独部首是犭笔顺是:撇、弯勾、撇。

异上面是巳不是已,更不是己。

问题归纳:1、《元日》一诗写出了怎样的节日情景?表现了怎样的节日气氛?答:这首诗写出了放爆竹、喝屠苏酒、换旧符(贴春联)的节日情景,表现了一种欢乐祥和的节日气氛。

2、《清明》一诗描绘了这个节日怎样的图画?表现了作者什么情感?答:这首诗描绘了一幅活灵活现的雨中问路图,表现了作者哀伤的情感。

3、《九月九日忆山东兄弟》这首诗写出了什么样的节日情景?你们是怎么过这个节的?答:写的是重阳节,外出的人登高望远思念家人,在远方想象家里的亲人也在这一天登高望远,插上茱萸,在想念自己。

我们这儿叫老人节,给家里的爷爷奶奶姥姥姥爷们过节,人们会逛庙会,为老人祈福。

4、我国还有哪些传统节日,这些节日是什么样的情景?答:我国的传统节日还有元宵节、端午节、中秋节、七夕节元宵节人们挂上各种灯笼,会猜灯谜,煮元宵吃;端午节人们会做镜糕、吃粽子、赛龙舟,门上插艾草、沙枣花等;中秋节一家团聚,烙月饼,看月亮课后习题答案:二、这三首诗分别写的是哪个传统节日?写出了什么样的节日情景?《元日》这首诗写的是春节。

写出了一片喜庆,人们放鞭炮、喝屠苏酒、贴新对联欢度春节的情景。

《清明》这首诗写的是清明节。

描写了清明节雨纷纷而下,人们吊唁亲人,伤心欲绝。

在外不能回家扫墓人想借酒浇愁,恰巧碰到牧童指点去杏花村的情景。

小学语文三年级下册第九课《古诗三首》导学案第九课《古诗三首》是小学语文三年级下册的一篇课文。

通过学习这篇诗歌,可以培养学生对古诗的兴趣和欣赏能力,同时也可以让学生了解古代文化和中华传统诗歌。

一、导入1. 安排准备:老师将课文的标题写在黑板上,让学生看到并猜测可能涉及的内容。

2. 引导思考:询问学生是否了解古诗,是否听说过一些古诗,让学生谈谈自己对古诗的认识和感受。

二、阅读课文1. 分段索解:将课文分成适当的段落,读一段就解一段,让学生听懂课文的基本内容。

2. 正确朗读:读课文时,重点在句子停顿和韵律上,使学生能在朗读中感受到古诗的美好。

3. 标注重点:在课文中标出重要的词句,例如“呜呼哀哉!南国之秋!”“黄河之水天上来”等,帮助学生理解诗歌的意境和意义。

4. 问题指导:针对课文的重难点,提出一些简单但有深度的问题,通过回答问题引导学生加深对课文的理解。

三、学习词语和句子1. 词语学习:学习课文中出现的生词和短语,如“呜呼”“粟红秋耘开”等,并进行解释和拓展。

2. 句子学习:学习课文中的一些比较难懂的句子,帮助学生理解句意和表达方式,并和学生一起复述这些句子。

四、背诵诗歌1. 师生合作:教师慢慢朗读课文,让学生跟读,分段背诵。

教师可采用分组竞赛的方式,激发学生的学习兴趣。

2. 温故知新:让学生通过背诵课文,理解诗歌的意境和美感,加深对古诗的认识和了解。

五、课文理解1. 集体讨论:对于课文中的一些问题,让学生交流自己的想法和理解,激发学生的思维和表达能力。

2. 组内讨论:将学生组成小组,让他们共同话题展开讨论,让学生互相倾听和交流彼此的看法。

六、课外拓展1. 课外阅读:鼓励学生阅读一些古代诗歌的选集或文学作品,增加学生对古代文化和古诗的了解。

2. 创作活动:引导学生根据自己的想法和感受,进行简单的诗歌创作。

可以从生活中的事物、美好的时刻或心情出发,进行诗歌创作。

七、课堂小结1. 总结回顾:让学生总结课程的重点和难点,复述自己对本课的理解和认识。

第三单元第九课古诗三首1.重点字词屠苏断魂借问遥指佳节爆竹茱萸登高2.词义注释①一岁:一年;②断魂:灵魂离开身体,形容悲伤到极点;③泥融:指泥土湿软;④河豚:一种肥而味美的鱼,有毒;⑤蒌蒿:多年生草本植物;3.中心思想(1)《元日》:这首诗描写了新年热闹、欢乐和万象更新的景象,抒发了诗人革新政治的抱负。

(2)《清明》:这首诗前两句写出了清明时节,行路之人在蒙蒙春雨中孤身上路的苦闷,后两句通过一问一答,把诗情推向高潮,使诗中行人的愁苦思绪一下子转化为要继续前行的振奋心态。

(3)《九月九日忆山东兄弟》:这首诗描写了诗人在重阳佳节,想起了远方的亲人登高、插茱萸的情景,而自己却独自在异乡的事,用“每逢佳节倍思亲”高度概括了自己思亲怀乡的感情。

4.文学常识(1)王安石,字介甫,号半山,谥文,封荆国公。

世人又称王荆公。

汉族,北宋抚州临川人。

中国北宋著名政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。

欧阳修称赞王安石:“翰林风月三千首,吏部文章二百年。

老去自怜心尚在,后来谁与子争先。

”,重要诗歌作品《泊船瓜洲》《书湖阴先生壁》等。

(2)杜牧,字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年人,唐代诗人。

与李商隐并称“小李杜”。

因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

重要诗歌作品《山行》《江南村》《泊秦淮》等。

(3)王维,字摩诘,汉族,河东蒲州人,祖籍山西祁县,唐朝诗人,有“诗佛”之称。

苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”开元九年(721年)中进士,任太乐丞。

王维是盛唐诗人的代表,今存诗400余首,重要诗歌作品有《相思》《山居秋暝》等。

5.课外拓展★简介重阳节:重阳节,农历九月初九,二九相重,称为“重九”。

汉中叶以后的儒家阴阳观,有六阴九阳。

九是阳数,固重九亦叫“重阳”。

民间在该日有登高的风俗,所以重阳节又称“登高节”,还有重九节、茱萸、菊花节等说法。

第十课纸的发明1.重点字词粗糙贡献轻便普及便宜传承造纸术青铜器经验吸收原料蚕茧邻近促进阿拉伯学富五车2.近反义词(1)近义词:贡献—奉献保存—保留轻便—轻巧学富五车—才高八斗(2)反义词:伟大—渺小方便—麻烦保存—抛弃学富五车—目不识丁3.中心思想课文讲述了东汉蔡伦在我国前人的经验的基础上改进造纸术,造出了轻便、便宜的纸的事,写出了造纸术的重要意义和价值,表达了对中华民族祖先的聪明才智的赞美之情。

三年级语文下册第九课寓言两则课文三年级语文下册第九课《寓言两则》分别是《亡羊补牢》和《南辕北辙》,店铺在此整理了三年级语文下册第九课《寓言两则》课文,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!三年级语文下册第九课《寓言两则》课文-原文《亡羊补牢》从前有个人,养了几只羊。

一天早上,他去放羊,发现少了一只。

原来羊圈(juàn)破了个窟窿,夜里狼从窟(kū)窿(long)钻进去,把那只羊叼(diāo)走了。

街坊劝(quàn)他说:“赶快把羊圈修一修,堵上那个窟窿吧。

”他说:“羊已经丢了,还修羊圈干什么呢?”第二天早上,他去放羊,发现羊又少了一只。

原来狼又从窟窿钻进去,把羊叼走了。

他很后悔,不该不接受街坊的劝告,心想,现在修还不晚。

他赶快堵上那个窟窿,把羊圈修得结结实实的。

从此,他的羊再也没丢过。

《南辕北辙》从前有一个人,坐着马车在大路上飞跑。

他的朋友看见了,叫住他问:“你上哪儿去呀!”他回答说:“到楚国去。

”朋友很奇怪,提醒他说:“楚国在南边,你怎么往北走呀?”他说:“没关系,我的马跑得快。

”朋友说:“马跑得越快,离楚国不是越远了吗?”他说:“没关系,我的车夫是个好把式!”朋友摇摇头,说:“那你哪一天才能到楚国呀!”他说:“没关系,不怕时间久,我带的盘缠(chan)多。

”楚国在南边,他硬要往北边走。

他的马越好,赶车的本领越大,盘缠带得越多,走得越远,就越到不了楚国。

三年级语文下册第九课《寓言两则》课文-教学设计【教学目标】1、认识5个生字,学会12个生字,理解“盘缠”“把式”等词语。

2、能用自己的语言讲述亡羊补牢和南辕北辙这两个寓言故事。

3、能懂得两则寓言所蕴涵的寓意。

【教学重难点】理解两则寓言的寓意。

【课前准备】1、教师:挂图,生字词卡片。

2、学生:收集寓言。

【课时安排】两课时。

【教学过程】第一课时一、导入新课东西丢了你会怎么办?(营造良好的环境,让学生大胆表述自己的想法。

)今天我们就来学习一则寓言《亡羊补牢》,看它要告诉我们一个什么道理。

部编版小学语文三年级下册第三单元第9课《古诗三首》教案一、教学目标1、会认“屠、苏”等7个字,会写“旧、符”等12个字。

2、有感情地朗读古诗,背诵这三首古诗,默写《清明》。

3、培养学生学习古诗的兴趣,感受作者的心情,了解祖国传统节日的风俗习惯二、教学重点理解古诗的意思,感悟古诗表达的情感。

三、教学难点在比较欣赏中了解祖国传统节日的风俗。

四、教学设计第一课时一、教学目标1.会认“屠、苏”等2个字,会写“旧、符”等2个字。

2.正确、流利、有感情的朗读课文,背诵课文。

3.理解“屠苏”“曈曈日”等一些生僻字词的意思,明白本首诗的大意。

4.了解诗句所描绘的欢天喜地、热热闹闹的节日景象,感受诗中表达的全民族欢度佳节、辞旧迎新的美好愿望。

二、教学过程(一)谈话导入同学们,你知道春节指的是农历的哪一天吗?(指名并板书:正月初一)这一天在古时候又叫做“元日”(板书:元日)“元”是开始的意思,“元日”就是一年的第一天。

2、今天我们要学的这首古诗的题目就叫作“元日”,请大家一起来读题。

(二)初读感知,学习字词。

1、初读课文,感知诗意。

(1)自由朗读这首古诗,用平时学会的学习古诗的方法学习交流,朗读的时候,要把字音读准,然后边读边边记下自己读懂了什么,标出读不懂的地方。

(2)生自由朗读,小组交流。

(3)检查交流情况。

①指名朗读,师生评价,纠正不正确的读音。

②交流对重点词语的理解。

教师评议,多媒体出示重点词语的注释。

元日:农历的大年初一。

爆竹:古人烧竹子时发出的爆裂声。

用来驱鬼避邪,后来演变成放鞭炮。

一岁除:一年已尽。

除,去。

屠苏:药酒名。

古代习俗,大年初仪全家合饮这种用屠苏草浸泡的酒,以驱邪避瘟疫,求得长寿。

曈曈:日出时光亮的样子,诗中指“天刚亮时”。

桃:桃符,古代一种风俗,农历正月初一时人们用桃木板写上神茶、郁垒两位神灵的名字,悬挂在门旁,用来压邪。

演变到现在,人们大多会用对联贴于大门上。

2、识记字形,书写生字。

旧符(1)你是怎样记住这些生字的?形声字结构:符“日+丨=旧”(2)观察字在田字格中位置及笔画,交流讨论“旧”左窄右宽,“符”上窄下宽。

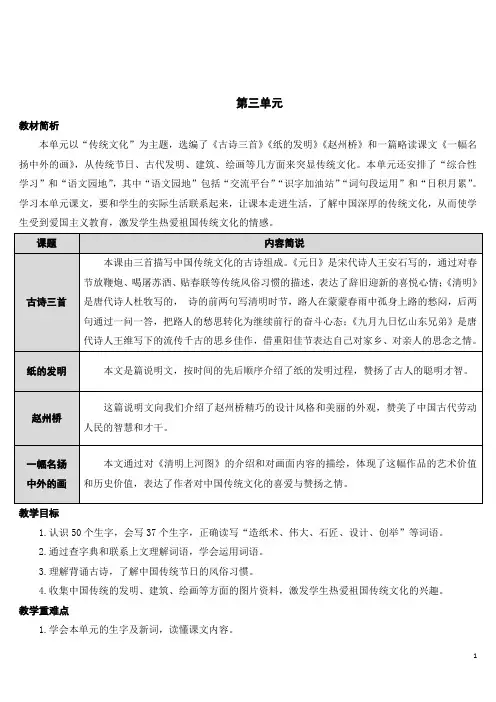

部编版语文三年级下册第9课《古诗三首》精品教案第三单元教材简析本单元以“传统文化”为主题,选编了《古诗三首》、《纸的发明》、《赵州桥》和一篇略读课文《一幅名扬中外的画》。

从传统节日、古代发明、建筑、绘画等几方面来突显传统文化。

本单元还安排了“综合性研究”和“语文园地”,其中“语文园地”包括“交流平台”、“识字加油站”、“词句段运用”和“日积月累”。

研究本单元课文,要和学生的实际生活联系起来,让课本走进生活,了解中国深厚的传统文化,从而使学生受到爱国主义教育,激发学生热爱祖国传统文化的情感。

课题内容简介本课由三首描写中国传统文化的古诗组成。

《元日》是宋代诗人XXX写的,通过对春节放鞭炮、喝屠苏酒、贴春联等传统风俗惯的描述,表达了辞旧迎新的喜悦心情;《清明》是唐代诗人XXX写的,诗的前两句写清明时节,路人在蒙蒙春雨中孤身上路的愁闷,后两句通过一问一答,把路人的愁思转化为继续前行的奋斗心态;《九月九日忆山东兄弟》是唐代诗人XXX写下的流传千古的思乡佳作,借XXX佳节表达自己对家乡、对亲人的思念之情。

纸的发明》是一篇说明文,按时间的先后顺序介绍了纸的发明过程,赞扬了古人的聪明才智。

赵州桥》是一篇说明文,向我们介绍了XXX精巧的设计风格和美丽的外观,赞美了中国古代劳动人民的智慧和才干。

一幅名扬中外的画》通过对《清明上河图》的介绍和对画面内容的描绘,体现了这幅作品的艺术价值和历史价值,表达了作者对中国传统文化的喜爱与赞扬之情。

教学目标1.认识50个生字,会写37个生字,正确读写“造纸术、伟大、石匠、设计、创举”等词语。

2.通过查字典和联系上文理解词语,学会运用词语。

3.理解背诵古诗,了解中国传统节日的风俗惯。

4.收集中国传统的发明、建筑、绘画等方面的图片资料,激发学生热爱祖国传统文化的兴趣。

教学重难点1.学会本单元的生字及新词,读懂课文内容。

2.有感情地朗读课文。

积累相关传统文化知识。

3.感受祖国传统文化的博大精深,激发热爱传统文化的情感。

第三单元教材简析本单元以“传统文化”为主题,选编了《古诗三首》《纸的发明》《赵州桥》和一篇略读课文《一幅名扬中外的画》,从传统节日、古代发明、建筑、绘画等几方面来突显传统文化。

本单元还安排了“综合性学习”和“语文园地”,其中“语文园地”包括“交流平台”“识字加油站”“词句段运用”和“日积月累”。

学习本单元课文,要和学生的实际生活联系起来,让课本走进生活,了解中国深厚的传统文化,从而使学生受到爱国主义教育,激发学生热爱祖国传统文化的情感。

教学目标1.认识50个生字,会写37个生字,正确读写“造纸术、伟大、石匠、设计、创举”等词语。

2.通过查字典和联系上文理解词语,学会运用词语。

3.理解背诵古诗,了解中国传统节日的风俗习惯。

4.收集中国传统的发明、建筑、绘画等方面的图片资料,激发学生热爱祖国传统文化的兴趣。

教学重难点1.学会本单元的生字及新词,读懂课文内容。

2.有感情地朗读课文。

积累相关传统文化知识。

3.感受祖国传统文化的博大精深,激发热爱传统文化的情感。

课时分配9.古诗三首………………………………………………………………………… 2~3课时10.纸的发明……………………………………………………………………… 2~3课时11.赵州桥………………………………………………………………………… 2~3课时12*.一幅名扬中外的画…………………………………………………………… 1~2课时综合性学习·语文园地…………………………………………………………… 3~4课时教法与学法1.学生自读自悟、借助多媒体深入了解课文内容,感受古代劳动人民的智慧。

2.收集中国传统文化的资料,增强民族自豪感。

9.古诗三首什么景象?3.齐读后两句诗,思考:这首诗描写了春节的哪些习俗?抒发了诗人怎样的感情?4.课件出示春节的图片,引导学生理解诗意。

自己的话概括诗意,进行全班交流。

___________________________四、诵读感悟。

小学语文三年级下册第九课《古诗三首》教案教学目标:1. 能够正确朗读《古诗三首》中的诗句。

2. 能够理解《古诗三首》中的诗句所表达的含义。

3. 能够运用适当的语音语调朗读诗句。

教学重点与难点:1. 掌握《古诗三首》中的诗句。

2. 理解诗句所表达的含义。

3. 运用适当的语音语调朗读诗句。

教学过程:一、导入1. 教师出示三幅图片,分别是《静夜思》、《登高》和《咏鹅》的风景图,提问学生:“你们知道这些图片是什么吗?”2. 学生回答:“这些是古诗啊!”3. 教师再问:“这是哪些古诗呢?”4. 学生回答:“应该是《静夜思》、《登高》和《咏鹅》吧。

”5. 教师对学生回答感到满意,进入正式教学环节。

二、自主探究1. 教师将三首古诗的诗句分别展示在黑板上,让学生依次读出诗句。

2. 教师与学生一起理解每一句诗句所表达的含义。

3. 教师提醒学生,要注意起伏的语调,将含义传递给听众。

4. 学生在老师的引导下,认真朗读每一句诗句,通过反复读懂每一句诗句的含义,逐渐提高阅读水平。

5. 学生分组进行朗读比赛,比赛后老师给予总结点评。

三、教师讲解1. 教师将每句诗句拆分,从语音语调方面讲解和指导。

2. 教师通过连读、停顿、调节音量等方法,带领学生真正理解每句诗句的文字与意境,进一步提高学生的阅读能力。

四、巩固练习1. 教师将课文朗读一遍,学生认真听。

2. 学生跟读诗句。

3. 教师指导学生,运用适当的语音、语调朗读。

4. 学生在老师的指导下不断练习,直到朗读准确流畅为止。

五、课堂反思1. 教师引导学生谈谈阅读《古诗三首》中的体会。

2. 学生们纷纷表示,通过老师的讲解和指导,真正理解了每句诗句的含义,同时也提高了诗词朗诵的水平。

3. 教师结合学生的反馈,总结教学过程中的优点和不足,并记录下来以便下次教学改进。

小结:通过本节课的学习,学生们不仅能够正确朗读《古诗三首》中的诗句,还能够理解诗句所表达的含义,并能够运用适当的语音语调朗读诗句。

人教版语文三年级下册第九课《七颗钻石》课文原文很久很久以前,在地球上发生过一次大旱灾:所有的河流和水井都干涸(hé)了,草木丛林也都干枯了,许多人及动物都焦渴而死。

一天夜里,一个小姑娘拿着水罐走出家门,为她生病的母亲去找水。

小姑娘哪儿也找不到水,累得倒在草地上睡着了。

当她醒来的时候,拿起罐子一看,罐子里竟(jìng)装满了清亮新鲜的水。

小姑娘喜出望外,真想喝个够,但又一想,这些水给妈妈还不够呢,就赶紧抱着水罐跑回家去她匆(cōng)匆忙忙,没有注意到脚底下有一条狗,一下子绊(bàn)倒在它身上,水罐也掉在了地下。

小狗哀哀地尖叫起来。

小姑娘赶紧去捡水罐。

她以为,水一定都洒了,但是没有,罐子端端正正地在地上放着,罐子里的水还满满的。

小姑娘把水倒在手掌里一点,小狗把它都舔净了,变得欢喜起来。

当小姑娘再拿水罐时,木头做的水罐竟变成了银的。

小姑娘把水罐带回家,交给了母亲,母亲说:“我反正就要死了,还是你自已喝吧。

”又把水罐递给小姑娘。

就在这一瞬间,水罐又从银的变成了金的。

这时,小姑娘再也忍不住,正想凑上水罐去喝的时候,突然从门外走进来一个过路人,要讨水喝。

小姑娘咽(yàn)了一口唾(tuò)沫(mo),把水罐递给了这过路人。

这时突然从水罐里跳出了七颗钻石,接着从里面涌出了一股巨大的清澈而新鲜的水流。

那七颗钻石越升越高,升到了天上,变成了七颗星星。

人教版语文三年级下册第九课《七颗钻石》课文教学解析这篇精读课文是俄国作家列夫·托尔斯泰的一篇童话。

描述了地球上发生了大旱灾,许多人和动物都焦渴而死,一个小姑娘抱着水罐出门为生病的母亲找水,爱心使水罐一次又一次地发生着神奇的变化,最后水罐里涌出了一股巨大的清澈又新鲜的水流,从水罐里跳出的七颗钻石升到了天上,变成了七颗星星。

这个短短的童话故事,寄寓着作者的道德期盼和某种社会理想:无私广博的爱能带来意想不到的奇迹,爱心能为世界创造美好的未来;爱心是永恒的,它像星星一样晶莹闪烁,普照人间。

部编版三年级语文下册第9课《古诗三首》教案XXX《古诗三首》精品教案教学目标:1.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文,默写《清明》。

2.学会本课生字,认识7个生字,会写12个生字。

3.借助注释理解诗意,知道三首诗描写的传统节日,感受节日的情景,体会诗人的情感。

教学重点:1.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文,默写《清明》。

2.学会本课生字,认识7个生字,会写12个生字。

教学难点:借助注释理解诗意,知道三首诗描写的传统节日,感受节日的情景,体会诗人的情感。

教学过程:第一课时一、导入新课1.话说传统节日。

同学们,在我们伟大祖国上下五千年的历史长河中,流传下来很多的传统节日。

你知道有哪些吗?学生自由表达。

预设:春节元宵节寒食节清明节端午节七夕中元节中秋节重阳节冬至腊八节2.走近作者。

预设:XXX:字XXX,号半山,汉族,临川人,北宋著名的思想家、政治家、文学家、改革家。

XXX:字牧之,号XXX居士,汉族,京兆万年人。

XXX 是唐代杰出的诗人、散文家。

XXX:唐朝河东蒲州人,祖籍山西祁县,唐朝著名诗人、画家,字摩诘,号摩诘居士。

3.同学们,让我们跟随着诗人一起走进中国传统节日,感受中国上下五千年的文化吧!读一读课题。

2、研究生字出示生字:屠苏魂酒牧兄倍1.领读生字,注音拼读。

2.观察每一个生字的特点,看一看谁最先记住这些字。

3.通过猜谜语、形近字、多音字等方式识记生字。

(1)猜谜语:小鬼云里翻。

——魂洒一点水就好。

——酒(2)形近字:魂、魄异、导洒、酒(3)图片识字:XXX、XXX。

三、整体感知1.听老师范读诗歌,画出身字词,读准字音、注意字形,画出不理解的字词。

2.自在朗读三首诗。

出示朗读要求:(1)读准字音,把诗句读通,读出节奏。

(2)画出难理解的字、词。

(3)找出诗中说到的传统节日风俗。

3.顺次出示诗歌,指点学生读好节拍。

预设:元日[宋]XXX爆竹声中一岁除,春风送暖入XXX。

XXX,总把新桃换旧符。

三年级语文下册第九课田忌赛马三年级语文下册第九课《田忌赛马》讲的是战国时期齐国的军事家孙膑帮助大将田忌在赛马时以智胜了齐威王的故事。

店铺在此整理了三年级语文下册第九课《田忌赛马》,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!三年级语文下册第九课《田忌赛马》他们把各自的马分成上、中、下三等。

比赛的时候,上等马对上等马,中等马对中等马,下等马对下等马。

由于齐威王每个等级都比田忌的强,三场比下来,田忌都失败了。

田忌觉得很扫兴,垂头丧气地准备离开赛马场。

这时,田忌发现,他的好朋友孙膑也在人群里。

孙膑招呼田忌过来,拍着他的肩膀,说:“从刚才的情形看,齐威王的马比你的马快不了多少呀……”孙膑还没说完,田忌瞪了他一眼,说:“想不到你也来挖苦我!”孙膑说:“我不是挖苦你,你再同他赛一次,我有办法让你取胜。

”田忌疑惑地看着孙膑:“你是说另换几匹马?”孙膑摇摇头,说:“一匹也不用换。

”田忌没有信心地说:“那还不是照样输!”孙膑胸有成竹地说:“你就照我的主意办吧。

”齐威王正在得意洋洋地夸耀自己的马,看见田忌和孙膑过来了,便讥讽田忌:“怎么,难道你还不服气?”田忌说:“当然不服气,咱们再赛一次!”齐威王轻蔑地说:“那就来吧!”一声锣响,赛马又开始了。

孙膑让田忌先用下等马对齐威王的上等马,第一场输了。

接着进行第二场比赛。

孙膑让田忌拿上等马对齐威王的中等马,胜了第二场。

齐威王有点儿心慌了。

第三场,田忌拿中等马对齐威王的下等马,又胜了一场。

这下,齐威王目瞪口呆了。

比赛结果,田忌胜两场输一场,赢了齐威王。

还是原来的马,只调换了一下出场顺序,就可以转败为胜。

三年级语文下册第九课《田忌赛马》教案教学要求:⒈从田忌两次赛马一输一赢的事情中,懂得要分清主客观情况后再行事,这佯才能扬长避短,变劣势为优势。

⒉默读课文,按故事情节的发展(第一次赛马——孙膑劝说——第二次赛马)为线索,了解段和段之间的承接关系,并给课文分段。

⒊学会9个生字,理解“扫兴”、“垂头丧气”、“挖苦”、“夸耀”、“讥讽”、“目瞪口呆”等词的意思。

三年级语文下册第九课课文

寓言两则

亡羊补牢

从前有个人,养了几只羊。

一天早上,他去放羊,发现少了一只。

原来,羊圈破了个窟窿,夜里狼从窟窿里钻进去,把那只羊叼走了。

街坊劝他说:“赶快把羊圈修一修,堵上那个窟窿吧。

”

他说:“羊已经丢了,还修羊圈干什么呢?”

第二天早上,他去放羊,发现羊又少了一只。

原来狼又从窟窿里钻进去,把羊叼走了。

他很后悔,不该不接受街坊的劝告,心想,现在修还不晚。

他赶紧堵上那个窟窿,把羊圈修的结结实实的。

从此,,他的羊再也没丢过。

南辕北辙

从前有一个人,坐着马车在大路上飞跑。

他的朋友看见了,叫住他问:“你上哪儿去呀?”

他回答说:“到楚国去。

”

朋友很奇怪,提醒说:“出国在南边,你怎么往北呀啊?”

他说:“没关系,我的马跑得快。

”

朋友说:“马跑得越快,离楚国不是越远了吗?”

他说:“没关系,我的车夫是个好把式!”

朋友摇摇头说:“那你哪一天才能到楚国呀!”

他说:“没关系,不怕时间久,我带的盘缠多。

”

楚国在南边,他硬要往北走。

他的马越好,赶车的本领越大,盘缠带的越多,走得越远,九越到不了楚国。