河北 50年代 电力 发展史

- 格式:docx

- 大小:7.10 KB

- 文档页数:2

中国电力技术发展史近百年来,中国电力技术经历了一系列的革新和突破,实现了从无到有、从小到大的跨越式发展。

本文将对中国电力技术的发展历程进行回顾和总结。

第一阶段:起步阶段(20世纪初至20世纪40年代)中国电力技术的起步可以追溯到20世纪初。

1902年,中国建立了第一座电站——洛阳电站,标志着我国电力工业的诞生。

这一时期,电力技术主要依赖于国外引进。

1913年,我国成立了第一所电机学校——上海电机学校,为电力技术的培养和研究奠定了基础。

第二阶段:自主创新阶段(20世纪50年代至20世纪80年代)新中国成立后,中国电力技术进入了自主创新的阶段。

20世纪50年代,中国电力工业纳入国家发展战略,大力发展电力技术。

在这一时期,我国电力技术取得了一系列重要突破。

1954年,北京电力学院成立,为电力技术的教育和研究提供了支持。

1955年,中国自主设计建造了第一座大型水电站——杨树沟水电站,标志着我国电力技术实现了自主创新。

20世纪60年代,我国先后建成了一批大型水电站和火力发电厂,电力技术得到了进一步的提升。

第三阶段:现代化发展阶段(20世纪90年代至今)改革开放以后,中国电力技术进入了现代化发展的阶段。

20世纪90年代,中国电力工业经历了一次大规模的改革,电力体制逐步市场化,电力技术发展进入了全新的阶段。

在这一时期,我国电力技术实现了多元化发展。

1998年,我国成功研制并运行了第一个国产的核电站——秦山核电站,标志着我国核电技术取得了重大突破。

随着科技的进步和创新能力的提升,我国电力技术实现了快速发展。

2015年,中国成为世界上最大的电力生产国,电力技术的发展水平达到了世界先进水平。

当前阶段:智能化发展阶段随着信息技术和人工智能的快速发展,中国电力技术正进入智能化发展的新阶段。

智能电网、智能电表、智能输电装备等新技术的应用,使得电力系统的运行更加高效、安全和可靠。

智能电网的建设和应用将进一步提升我国电力技术的发展水平,推动电力工业的转型升级。

1957年出生,1975年7月参加工作,东北电力学院热能动力专业本科毕业,教授级高级工程师,曾任龙源电力集团股份有限公司总经理,中国国电集团公司党组成员、副总经理。

在英国《世界风电之窗》月刊评选出的2012年世界风电行业30位最具影响力人物中,位列第三。

谢长军M合并重组,形成对外发展合力2013年1月,为了壮大在河北省的发展实力,龙源电力整合了承德和张家口两家项目公司,干部任命是我过去宣布的,也是我离任龙源总经理职务之前做的几件大事之一。

王怀国任重组后的龙源河北公司总经理,张美宁任党委书记,同时宣布的还有蒙东公司的领导任命。

2014年底,承德地区郭家湾、黄土梁项目投运,龙源河北公司装机首超百万千瓦。

2015年12月25日,张家口麒上图:2006年5月12日,龙源电力与河北建投合作,在人民大会堂与围场满族蒙古族自治县政府签订160万千瓦风电开发协议下图:项目地所在的河北承德地区,冬天零下二十多摄氏度,军大衣裹身,仍然被冻透麟山三期项目经过半年施工建设,成功并网发电。

得益于国家能源局和国家电网公司实施的促进风电消纳“双降”(降限电量、降限电比例)的措施,2016年以来,龙源河北公司效益大幅提升,2016年利润突破4亿元;2017年利润突破5亿元,并连续两年获得国电集团五星级发电企业,其中2017年目标责任制考核在龙源电力排名第一。

2017年8月,时任国电集团董事长乔保平视察了龙源承德风电场,给干部员工以极大鼓舞。

瓶颈凸显,但前景乐观目前存在的最大瓶颈是承德第二个百万千瓦风电基地送出问题。

由于送出线路涉及林地手续问题,建设进度滞后,导致项目无法并网。

目前省、市、县地方政府都很重视,电网公司和林业部门正在积极协调解决。

随着京津冀一体化战略深入推进,北京、张家口冬奥会举办以及张家口可再生能源示范区的实施,尤其是华北地区大气污染治理的需要,河北省新能源开发地位将更加重要,电力消纳前景看好。

2018年11月,张北到雄安的特高压线路核准,再次打开了张家口风电规模化发展的大门。

特变电工发展历程特变电工是中国最大的电力设备制造商之一,公司成立于1968年,总部位于河北省镇江市。

特变电工的发展历程可以追溯到上世纪50年代,在国家电力工业的发展过程中扮演着重要角色。

以下是特变电工的发展历程。

1958年,中国政府决定发展电力工业,为此开始了大规模的电力设备建设项目。

作为其中一部分,特变电工开始从苏联引进生产电力变压器的技术,并建立了国内首家电力设备制造厂。

1968年,特变电工成立。

当时的主要生产产品是电力变压器和其他电力设备。

虽然当时的生产规模较小,但这标志着特变电工进入了电力设备制造领域。

1980年代是特变电工发展的关键时期。

随着国家经济改革的推进,电力工业得到了更大的投资和发展机会。

特变电工不仅扩大了生产规模,还增加了新的产品线,包括电力变电站、输变电设备等。

1990年代,特变电工加大了对技术研发的投入,并与国内外高校和研究机构建立了合作关系。

通过技术升级和创新,特变电工提高了产品质量和竞争力,并开始向国际市场拓展。

2000年,特变电工在香港交易所成功上市,成为中国首家在海外上市的电力设备制造商。

这为特变电工的国际化战略提供了资金和平台。

自2000年以来,特变电工在国际市场上取得了快速的增长。

公司积极参与全球电力工程项目,为世界各地的电力系统提供高品质的设备和解决方案。

特变电工在印度、巴西、阿尔及利亚等国家建立了多个生产基地和销售网络。

特变电工还注重可持续发展。

公司在节能环保方面的努力得到了认可,并获得了多项荣誉,如“全球最具竞争力企业”和“中国低碳产品创新奖”。

2018年,特变电工迎来了自己成立50周年的庆典。

回顾历史,特变电工取得的成就不仅是中国电力设备制造业的里程碑,也是国家电力工业快速发展的缩影。

未来,特变电工将继续致力于技术创新和国际化发展。

公司将继续加大在智能电网、可再生能源等领域的研发投入,推动电力工业的可持续发展。

同时,特变电工还将进一步加强与国内外合作伙伴的合作,共同打造全球领先的电力设备制造企业。

中国电力发展史范文19世纪末20世纪初,中国电力行业刚刚起步,国内几乎没有电网和发电厂。

1902年,中国首个现代电厂在上海投入运营,标志着中国电力工业的起步。

在此后的几十年里,中国电力行业逐步发展,取得了一系列重要的里程碑。

20世纪20年代至30年代,电力供应开始向大规模工矿企业和城市扩大。

这个时期中国的电力工业主要依赖外国资本和技术,外资企业和外国电力工程师在中国投资建设了大量的电厂和电网设施。

这些电厂主要以水力发电和燃煤发电为主,例如河南洛阳铝业公司的发电站,辽宁抚顺水电厂等。

这些电厂为当时中国的工业和城市发展提供了稳定的电力供应。

20世纪50年代至70年代,中国电力工业经历了从小规模、低能力到大规模、高能力的转变。

中国政府采取了一系列的措施,加大电力工业的发展力度。

一方面,大力发展水力发电,充分利用中国丰富的水资源,建设了一系列大型水电站,例如长江三峡水电站、黄河水电站等。

另一方面,扩大燃煤发电规模,大量引进国外技术和设备,逐步形成了以煤炭为主的电力体系。

这些措施有效地提高了中国电力供应的能力和水平。

随着1978年中国开放的开始,中国电力行业进入了一个新的发展阶段。

政府鼓励外资进入中国电力市场,引进先进技术和设备,推动电力行业的现代化。

此后,中国电力市场逐渐开放,民营企业开始进入电力行业,推动了电力行业的多元化发展。

21世纪以来,中国电力行业进一步加速了发展的步伐。

中国在可再生能源领域取得了显著的进展,太阳能电池板和风力发电装机量大幅增加。

此外,中国加大了对核能的研发和利用,建设了一系列核电站。

这些举措使中国电力供应更加环保、可持续。

总的来说,中国电力行业经历了从起步阶段到大规模发展的历程。

从最初依赖外国资本和技术到逐步实现自主创新,中国的电力行业在不断发展壮大。

未来,中国电力行业将继续迎来更大的机遇和挑战,努力为国家和民众提供更好的电力供应。

陵县电力发展历程陵县电力发展始于上世纪50年代初。

当时,陵县的居民大多数还使用传统的煤油灯照明,电力供应非常有限。

为了改善居民的生活条件,当地政府决定进行电力发展工程。

在1953年,陵县开始建设第一个电力发电厂。

该电厂采用了燃煤发电的方式,并配备了一套简单的发电设备。

虽然发电容量不高,但它为陵县的居民提供了全天候的电力供应,成为当时的重要能源来源。

随着陵县经济的快速发展,对电力的需求不断增加。

为了满足市民和工业企业对电力的需求,陵县电力公司加大了对电力设备的投资和改造。

在上世纪70年代,陵县的电力发电厂进行了全面升级,采用了新的发电技术和设备。

这使得陵县的电力供应能力大大提升,同时也提高了发电效率。

随着经济的进一步发展,陵县的电力需求持续增加。

为了满足这一需求,陵县电力公司在上世纪90年代进行了一系列扩建工程。

一座新的发电厂建设,使用了更先进的发电设备和技术。

此外,陵县还加强了对输电线路和配电设施的改造和维护,以确保电力供应的稳定和可靠。

到了21世纪,陵县的电力发展进入了一个新的阶段。

随着新能源的兴起,陵县电力公司开始积极发展可再生能源。

太阳能发电和风能发电逐渐成为陵县电力的重要组成部分。

此外,陵县电力公司还推行智能电网建设,提高了电力的配送效率和管理水平。

通过多年的发展与投资,陵县的电力发展取得了显著成就。

如今,陵县的电力供应已经实现了全覆盖,居民和企业享受到了便捷和可靠的电力服务。

同时,陵县电力公司也致力于推动清洁能源的利用,为保护环境作出了积极贡献。

未来,陵县电力发展将继续朝着高效、可持续的方向前进。

中国电力发展历史-回复中国电力发展历史是一个众所周知的话题,这一历史的发展可以追溯到上世纪五六十年代。

那个时代,中国正处于迅速发展的国民经济时期,而电力作为现代工业的基础,被视为国家发展的关键领域之一。

自那时起,中国电力行业经历了多次重大变革和跨越式发展,成为中国现代工业化的重要支撑。

下面,我们将一步一步回答关于中国电力发展历史的问题。

第一步:中国电力行业的起步和初期发展上世纪五六十年代,中国电力行业从无到有,经历了创立和初期的发展。

为了克服城乡电力供应不足的问题,中国政府实行了一系列的电力建设和改造工作。

这期间,中国电力科学研究单位的发展也起到了重要的推动作用。

经过几年的发展,中国电力供应能力得到了显著提高,并进入了一个新的阶段。

第二步:中国电力行业的改革开放上世纪七十年代末和八十年代初,中国电力行业开始实行改革开放政策。

此时,中国政府鼓励外资进入电力行业,希望通过引入先进技术和管理经验来提升电力行业的发展水平。

这一政策吸引了大量外资,推动了中国电力行业的发展。

在此期间,中国的电力产业结构逐渐调整,形成了以国家电网公司为主导的电力供应体系。

第三步:中国电力行业的稳定发展和技术进步进入九十年代,中国电力行业取得了更大的发展和进步。

在这一时期,中国电力行业的发展重点投向了新能源和清洁能源领域,以应对环境污染和气候变化等全球性问题。

同时,中国还加大了对电力科研和创新的投入,促进了电力技术的突破和提升。

这些努力使得中国的电力装备制造能力逐渐赶超了发达国家,成为了电力设备出口大国。

第四步:中国电力行业的现代化发展进入21世纪,中国电力行业经历了一系列的重大改革和转型。

中国政府提出了建设以清洁能源为主导的现代化能源体系的发展目标,电力行业再次成为了重要的战略支撑产业。

在这一时期,中国电力行业加大了对清洁能源的开发和利用,通过大规模建设水电、风电、太阳能等新型能源项目,为国家能源供应提供了多样化的选择。

第五步:中国电力行业的国际合作和影响力提升近年来,中国电力行业逐渐与世界电力行业融为一体。

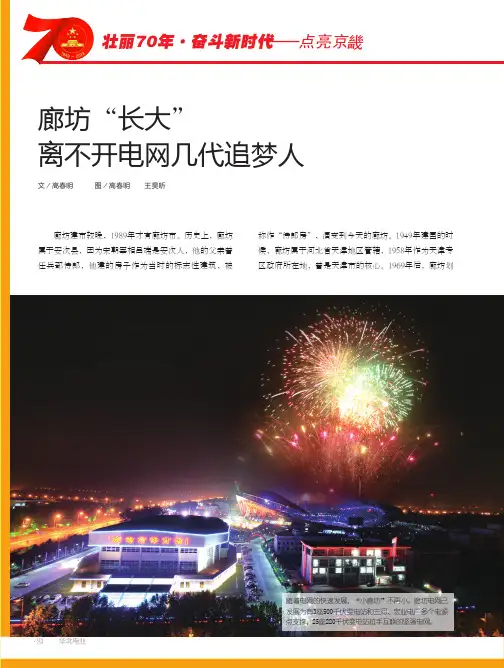

廊坊“长大”离不开电网几代追梦人文/高春明 图/高春明 王昊昕 廊坊建市较晚,1989年才有廊坊市。

历史上,廊坊属于安次县,因为宋朝宰相吕端是安次人,他的父亲曾任兵部侍郎,他建的房子作为当时的标志性建筑,被随着电网的快速发展,“小廊坊”不再小。

廊坊电网已发展为有3座500千伏变电站和三河、宏业电厂多个电源点支撑,25座220千伏变电站拉手互联的坚强电网。

称作“侍郎房”,演变到今天的廊坊。

1949年建国的时候,廊坊属于河北省天津地区管辖,1958年作为天津专区政府所在地,曾是天津市的核心。

1969年后,廊坊划归河北省。

廊坊市地理位置和历史沿革特殊,是一座新兴的小城,人们总是不自觉地称之为“小廊坊”。

电网发展小廊坊不再小廊坊的最早一盏电灯在三河亮起,距今已经有84年。

建国初期,廊坊电力线路星星点点,10年后,到1958年,安次县才有了10千伏民用电,胜芳建成了第一座35千伏变电站,有十几条10千伏线路,这便是廊坊电网的原点。

70年的今天,廊坊电网已发展为有3座500千伏变电站和三河、宏业电厂多个电源点支撑,25座220千伏变电站拉手互联的坚强电网。

1958年12月,天津市县社工业局电力处宣布成立,当时8个人,这个电力处便是如今拥有8000名干部员工的廊坊供电公司的起点。

到1989年底,全区已有110千伏变电站14座,建成首座220千伏大屯变电站,独立的廊坊区域电网初步形成。

2003年底,建成首座500千伏霸州变电站,形成了以220千伏为骨干,以110千伏为支撑,以35千伏及低压配网为输送终端的网络结构。

从2006年到2012年的六年间,220千伏变电站从8座增至16座,110千伏变电站站位于廊坊三河市的冀北电网首座1000千伏特高压变电站建设之初。

从30座增至59座,固安500千伏变电站建成投运,电源点三足鼎立,电网结构更加坚强可靠。

2007年,廊坊年售电量突破106亿千瓦时。

五年后的2012年末,售电量再翻一番,突破了200亿千瓦时。

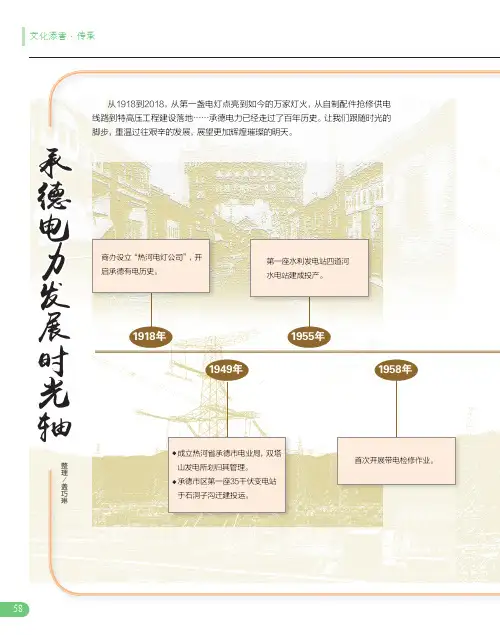

文化添香乐活承德电力发展时光轴从1918到2018,从第一盏电灯点亮到如今的万家灯火,从自制配件抢修供电线路到特高压工程建设落地……承德电力已经走过了百年历史。

让我们跟随时光的脚步,重温过往艰辛的发展,展望更加辉煌璀璨的明天。

1918年1955年1958年·传承商办设立“热河电灯公司”,开启承德有电历史。

第一座水利发电站四道河水电站建成投产。

1949年首次开展带电检修作业。

整理/盖巧琳 成立热河省承德市电业局,双塔山发电所划归其管理。

承德市区第一座35千伏变电站于石洞子沟迁建投运。

59NORTH CHINA POWER华北电业1987年2006年2013年2005年2010年2016年2018年栏目主持:王 莹 电话:(010)56581787承德地区第一座220千伏变电 站——袁庄变电站投运,第一 条220千伏输电线路袁庄—遵 化投入运行。

公司售电首次突破10亿千瓦时。

百年电力光耀承德承德地区第一座500千伏变电站——承德变电站投运。

公司售电量首次突破百亿千瓦时大关,实现售电量历史性跨越。

承隆220千伏双回线路投运,标志承德地区首个220千伏双环供电网络建成。

承德电网供电负荷首次突破100万千瓦时。

承德市农村开启“户户通电”时代。

承德市首个电气化建设工程示范村在滦平县周台子村建成。

西地变电站数字化一期工程成功运行,标志着国内第一套1对N保护装置的可靠运行,实现常规变电站向数字化站的转型。

冀北地区首家分布式光伏发电项目在承德并网发电并顺利投入使用。

承德地区第一座光伏电站——洛金洼光伏电站投运。

承德地区首个电动汽车直流快速充电站——京承高速金山岭服务区高速公路快充站建成。

公司首次使用无人机进行巡视线路。

冀北地区首次成功实施带负荷更换柱上变压器作业。

公司首次利用智能巡检机器人开展巡检工作。

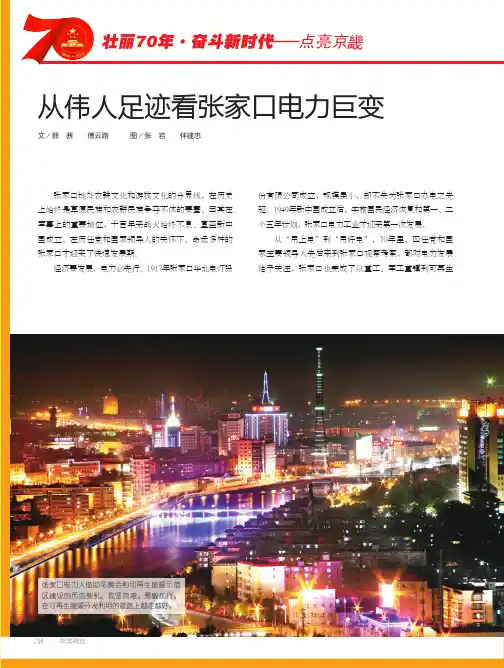

从伟人足迹看张家口电力巨变文/薛 茜 傅云路 图/张 岩 伴建忠张家口地处农耕文化和游牧文化的分界线,在历史上始终是草原民族和农耕民族争夺不休的要塞。

因其在军事上的重要地位,千百年来战火始终不息。

直至新中国成立,在历任党和国家领导人的关怀下,命运多舛的张家口才迎来了快速发展期。

经济要发展,电力必先行。

1917年张家口华北电灯股份有限公司成立,规模虽小,却不失为张家口办电之先驱。

1949年新中国成立后,实施国民经济恢复和第一、二个五年计划,张家口电力工业才迎来第一次发展。

从“用上电”到“用好电”,70年里,四任党和国家主要领导人先后来到张家口视察考察,都对电力发展给予关注,张家口也完成了从重工、军工重镇到可再生张家口电力人借助冬奥会和可再生能源示范区建设的历史契机,攻坚克难、勇毅前行,在可再生能源开发利用的道路上越走越好。

改革开放初期,张家口电力职工齐上阵靠人拉肩扛建设220千伏线路。

1977年竣工的北京珠窝电厂至侯家庙变电站的输电线路是张家口第一条220千伏输电线路。

能源示范区的蜕变。

1954年,毛泽东主席、朱德委员长到张家口视察,在官厅水库建设现场,毛主席欣然命笔,亲手写下了“庆祝官厅水库工程胜利完成”题词。

此后一年多里,电业人自力更生、艰苦奋斗,完成了我国第一座自行设计、施工、建设的自动化水电站,三台中国制造的水轮发电机为张家口经济发展提供了强大的动力,使张家口成为距首都最近的重工、军工重镇。

1978年,改革开放的春风吹遍大江南北,但张家口却因军事方面原因,错过了改革开放的最佳机遇期。

1981年9月,国家军委主席邓小平参加“华北军事大演习”,从杨成武、柴书林将军那里了解到张家口这座重要军工城市严重缺电,同时还有很多地方没有通电,便对观礼的地方同志寄予了推动“户户通电”的殷殷嘱托。

当时,张家口刚从文革的疮痍中走出,腰包刚刚鼓起来的农民兄弟也渴望用电。

正是在这一大背景下,张家口迎来了集资办电、集资送电的高峰。

电力工业发展史1 中国电力工业发展史中国的电力工业起步相对较晚,发展也不如发达国家那么迅速。

然而近年来,我国电力工业的发展大有突飞猛进的趋势。

一路走过,集智慧,看到能源发电的变化,这样一来我们就会更加发现更多的机遇。

19世纪70年代,中国电力工业开始发展,在北京、上海和广州等城市建立了少量不太发达的火力发电厂。

20世纪,–第一个百万千瓦水电站“太湖站”由英国建设完成,标志着中国发电工业进入新的历史阶段,中国电力工业得到迅速发展。

20世纪40年代初,国家启动了建设大中型水电站的大规模建设项目。

从50年代开始,国家进行了大规模的火力发电工程建设,全国火电发电总装机容量迅速提升;60年代后期起,国家进行了低压线路的改造,从而取得了成绩;70年代后期,国家发展了微机监控系统和电气化设施,进行了大规模的火力发电技术更新;80年代末,国家开始投资海上风电开发,取得了成果;90年代末,国家积极支持太阳能发电系统的发展。

随着技术发展和成本降低,现代电力技术不断发展壮大。

从山西兰花清洁能源集群到无害排放的重大项目像深圳凤凰山,再到非常低碳的北斗星,是中国对清洁发电能源的新投入,总的来说,中国的能源结构正在以有序的方式变化。

同时,扩大电力使用将有助于推动农村电网和现代农业的发展。

目前,中国的电力行业正在不断发展,越来越多的政府部门和企业也在加大资源配置,以推动能源和环境改善。

综上所述,中国电力工业发展也是一波三折的,两步走的过程,凭借着政府的大力推动和一代代电力工程技术人员的不懈努力,以及企业积极应对市场变化,经过几代人的不懈努力,中国的电力事业的发展已经取得了很大的成就,也提供了中国社会发展的重要动力。

电力自动化发展史一、引言电力自动化是指通过应用先进的信息技术和自动控制技术,对电力系统进行监测、控制和管理,以提高电力系统的可靠性、安全性和经济性。

本文将详细介绍电力自动化的发展历程,包括起源、发展阶段和未来趋势。

二、起源电力自动化的起源可以追溯到20世纪初。

当时,电力系统的运行主要依靠人工操作和手动控制,存在着诸多问题,如操作不精确、反应迟缓等。

为了解决这些问题,人们开始探索利用自动控制技术改进电力系统的运行方式。

三、发展阶段1. 第一阶段:机械化时代(20世纪20年代-40年代)在这一阶段,电力自动化主要依赖于机械化设备,如机械式继电器、机械式开关等。

这些设备能够实现基本的自动化功能,但受限于机械结构和可靠性等问题,应用范围有限。

2. 第二阶段:电子化时代(20世纪50年代-70年代)随着电子技术的发展,电力自动化进入了电子化时代。

在这一阶段,电子器件开始应用于电力系统的监测和控制中,如电子继电器、电子开关等。

这些设备具有更高的可靠性和精度,能够实现更复杂的自动化功能。

3. 第三阶段:数字化时代(20世纪80年代-至今)随着计算机技术和通信技术的迅速发展,电力自动化进入了数字化时代。

在这一阶段,数字化设备开始广泛应用于电力系统的监测、控制和管理中,如数字继电器、数字保护装置、远动终端等。

这些设备能够实现高度智能化的自动化功能,提高了电力系统的可靠性和安全性。

四、未来趋势1. 智能化:随着人工智能技术的不断发展,电力自动化将朝着智能化方向发展。

未来的电力系统将具备自学习、自适应和自优化的能力,能够更好地应对复杂的电力运行环境。

2. 网络化:随着互联网技术的广泛应用,电力自动化将朝着网络化方向发展。

未来的电力系统将通过互联网实现远程监测、控制和管理,实现电力信息的共享和交互。

3. 可持续发展:随着全球对可持续发展的重视,电力自动化将朝着能源效率和环境友好方向发展。

未来的电力系统将更加注重能源的清洁利用和节约,实现电力系统的可持续发展。

大家好!今天,我非常荣幸能在这里与大家共同探讨电力发展史。

电力,作为推动社会进步的重要能源,其发展历程见证了人类文明的辉煌。

在此,我结合自身研究,简要梳理一下电力发展史,以供大家参考。

一、电力时代的诞生电力时代的诞生,始于19世纪末。

当时,蒸汽机时代已经逐渐走向衰落,人们开始寻求新的动力来源。

1879年,托马斯·爱迪生在美国纽约成功点亮了世界上第一盏电灯,标志着电力时代的到来。

此后,电力逐渐应用于照明、工业生产等领域,为人类社会带来了巨大的变革。

二、电力系统的建立20世纪初,电力系统开始在我国逐步建立。

当时,我国电力工业以火力发电为主,发电设备大多依赖进口。

1920年,上海华洋电灯公司建成我国第一座火力发电厂,标志着我国电力工业的起步。

随后,我国电力工业在政府的推动下,逐步形成了以火力发电为主,水力发电为辅的电力系统。

三、电力技术的革新电力技术的革新,是电力发展史上的重要里程碑。

从20世纪50年代开始,我国电力工业开始大规模引进国外先进技术,如超高压输电、大型机组等。

这些技术的应用,极大地提高了电力系统的稳定性和发电效率。

进入21世纪,我国电力工业在新能源、智能电网等领域取得了重大突破,成为全球电力技术的领导者。

四、电力市场的改革电力市场的改革,是电力发展史上的又一重要阶段。

20世纪90年代,我国开始对电力市场进行改革,逐步实现了电力资源的优化配置。

2002年,我国成立了国家电力监管委员会,标志着我国电力市场改革迈出了实质性步伐。

近年来,我国电力市场改革不断深化,电力市场化交易规模不断扩大,为电力行业的发展注入了新的活力。

五、电力行业的未来发展展望未来,电力行业将面临以下发展趋势:1. 新能源的广泛应用。

随着全球能源结构的调整,新能源将在电力行业中占据越来越重要的地位。

我国政府已明确提出,到2030年,非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右。

2. 智能电网的建设。

智能电网是未来电力行业发展的关键。

电力自动化发展史一、引言电力自动化是指利用先进的电子技术和自动控制技术,对电力系统进行监控、控制和管理的过程。

本文将详细介绍电力自动化的发展历程,包括其起源、发展阶段和未来趋势。

二、起源电力自动化的起源可以追溯到20世纪初。

当时,电力系统的运行和管理主要依靠人工操作,效率低下且容易浮现错误。

随着电力系统规模的不断扩大,人工操作已经无法满足快速和准确的要求,因此迫切需要引入自动化技术。

三、发展阶段1. 第一阶段:机械自动化20世纪20年代至40年代,机械自动化技术开始应用于电力系统。

例如,自动开关、自动调压器和自动保护装置的浮现,使得电力系统的运行更加可靠和安全。

2. 第二阶段:电子自动化20世纪50年代至70年代,随着电子技术的迅速发展,电力自动化进入了电子自动化阶段。

这一阶段的代表性技术包括数字化测量和控制技术、远动技术和微机技术的应用。

这些技术的引入使得电力系统的监控和控制更加精确和高效。

3. 第三阶段:信息化自动化20世纪80年代至今,信息技术的快速发展推动了电力自动化进入了信息化自动化阶段。

这一阶段的特点是数据采集、传输和处理能力的大幅提升,以及智能化和网络化的应用。

例如,远程监控系统、自动化调度系统和智能电网的建设,使得电力系统的管理更加智能和高效。

四、未来趋势1. 智能电网未来,电力自动化将更加注重智能电网的建设。

智能电网通过将信息技术与电力系统相结合,实现电力的高效传输、分配和利用。

智能电网具有自愈能力、适应新能源接入和实现电力市场化的特点。

2. 大数据分析随着电力系统中数据的快速增长,大数据分析技术将在电力自动化中发挥重要作用。

通过对大量的电力数据进行分析和挖掘,可以提供更准确的预测和决策支持,提高电力系统的运行效率和可靠性。

3. 人工智能人工智能技术的发展将进一步推动电力自动化的进步。

通过人工智能技术,电力系统可以实现自主学习、智能决策和自动优化,提高电力系统的运行效率和可靠性。

河北承德,原名热河,这里因避暑山庄而闻名中外。

1918年,第一盏电灯点亮热河,从此拉开了承德电业史的序幕。

100年来,从自制配件抢修供电线路到特高压工程建设落地,从靠柴油机发电到光伏、风电等清洁能源绿色发展……一个世纪的沧桑变迁,雄伟的电网架构编织起纵横紫塞大地的网脉,勤劳的电网人唱响了开拓创新的光明赞歌。

从无到有 传承使命传送光明1918年,热河电灯公司点亮了承德的第一盏电灯,这座塞外山城从此进入有电时代。

但因当时时局动荡,百业不兴。

解放前期,承德电力事业1970年代的35千伏变电站。

61NORTH CHINA POWER在兵荒马乱中艰难前行。

1948年,承德彻底解放。

解放后的承德电力事业百废待兴,电力人在中国共产党的领导下,热情高涨,昼夜奋战,用吃苦耐劳的精神,自强不息的干劲,响应“恢复生产,早日发电,支援解放战争”的号召,在一无图纸、二无资料、三无配件的困难条件下,凭记忆、经验,自制配件,抢修发电机组和供电线路,历经三个月的不懈努力,于1949年7月1日恢复承德市照明用电,开启了承德电力事业自主创业、自力更生的新篇章。

随着工业的发展,电力需求日益增大。

1950年代,为适应工业发展用电需要,1957年2月15日,唐山至寿王坟110千伏输变电工程投入运行,这是承德地区首座110千伏变电站。

从此,承德地区用上了京津唐电网的上网电,改变了自给自足的落后局面。

1960年代,三线军工企业的陆续迁入,用电需求不断增加,为满足生产需要,先后建成102、203、204、711、350、4949、庆丰等八座35千伏变电站。

1970年代,伴随承德地区第三座110千伏变电站,821变电站的投运,有力地保障承德南部承德县、平泉县、宽城县军工企业生产用电需求。

1974年,国家重点工程沙通铁路的建设使得承德电网向北部和西部延伸。

当年滦平、隆化、四合永3个110千伏变电站建成投运,结束了滦平、丰宁、隆化、围场四县柴油机发电的历史,用上了上网电。

记者手记Reporter notes寻根新中国电力之源1947年,解放战争前线急需枪炮弹药,军工生产因缺乏电力而效率低下。

为提高兵器生产能力和改善党中央驻地西柏坡的办公条件,中央工委决定,利用沕沕水高落差的天然瀑布建设水力发电站。

在战争年代,设备、资金、材料极端紧缺,要在这交通闭塞的山沟里建水力发电站,难比登天。

然而由革命战士和革命知识分子组成的建设者们,决心冲破重重难关,为支援前线立功,为边区人民造福。

为寻找发电机,10多位同志跑遍河北、山西,结果不是机件残缺不全,就是功能不合适,后来得知,解放井陉煤矿时从敌人手里缴获一台发电机,正是电厂所需。

然而,从井陉矿区到沕沕水60多里,运输相当艰难,上有敌机,下有深谷,沿路多是羊肠山路,为避开敌机的骚扰轰炸,他们白天修路搭桥,夜间秘密行进。

到沕沕水的最后几里路,运输汽车抛了锚,附近村民得知,纷纷牵出自家的牛和驴,通过畜拉人推,才将设备安全送达沕沕水。

即使水电站建成,后期的线路搭设也遇到了重重阻碍,最终靠捡来的旧铜、铝电线及剪掉敌人封锁沟的铁丝网拼接,才连通起电站与党中央驻地西柏坡。

沕沕水水电站的建成,是战争年代党在解放区经济建设上的一次伟大的尝试和创举,为毛主席和党中央指挥辽沈、淮海、平津三大战役,解放全中国输送了光明。

2019年是新中国成立70周年,70年间,新中国电力事业从沕沕水水电站起步,到今天已成为全世界电网覆盖最广、城乡居民用电最多的国家。

沕沕水水电站建设者的奋斗故事,也已经融入全体电力人灵魂深处,成为电力创新发展的强大精神动力。

来信来稿:msweekly@ 新闻热线:010-********/41发行热线:010-********编辑热线:010-********《民生周刊》记者于海军Copyright©博看网 . All Rights Reserved.3。

华北电力大学五十五年历史变迁大事记本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!1882年,电力文明的火炬从电学之父“法拉第”的手中辗转来到中国。

电力之光穿越130年的沧桑照亮了古老中国的现代工业文明之路。

1949年,新生的共和国大踏步走上工业化道路,新中国的电力事业也在它的旗帜下新型上路。

新中国的电力伴随着共和国共同成长,百年前的一粒火种燎原为灿烂的星河,百年前的一点微光扩展为一片灯的海洋,光耀着历史的天空。

电力文明,何以在中国大地生根发芽、枝繁叶茂?追溯根源,电力工业快速发展强大动力的背后,是数百万中国电力人不断探索、顽强拼搏,在吸纳与创新中逐步摆脱以跟踪模仿为主,向以自主创新为特征的跨越式发展转变的一篇“索我理想之中华”的奋斗史。

新中国成立以前,我国只有少数几所综合大学和高等工科学校设有少量电机系(科),没有一所独立的电力院校。

1949年,新中国创办了第一所电力工科学校——长春电机高级职业学校,开启了我国电力专门人才的培养之路。

在新中国60余载的电力发展史上,华北电力大学,这座始建于1958年,被誉为“新中国电力人才摇篮”的能源电力类最高学府,始终与新中国的能源电力事业共发展、与时代脉搏同起伏。

历经55年的风雨洗礼,学校从建校之初仅有4个专业、400余名学生、80名专任教师的一所普通院校,发展成为现今占地1609亩,拥有27个博士点、120个硕士点、62个本科专业、各类在校生3万余人、专任教师1761人,科研经费达5亿元的全国知名重点大学。

55年的时代变迁,华北电力大学已培养了近10万名毕业生,他们中的许多人已经成为相应领域的优秀人才,成为我国电力行业的骨干力量,为国家电力工业和社会经济的发展做出了巨大贡献。

北京电力学院(1958—1970)1950年8月为适应新中国电力工业建设需要,中央燃料工业部电业管理总局经过一段时间的筹备,成立了电力职工学校。

河北 50年代电力发展史

以下是我写的关于河北50年代电力发展史,仅供参考:

1949年前,河北省发供电设备残旧,缺陷多、事故多、出力低。

发电厂用电率10.82%,线损率高达30.35%。

也就是说,当时发的电,有将近一半是被发供电企业自身消耗掉的。

1950年,河北省各发供电企业响应中央号召,整修发供电设备。

石家庄电业局所属凤山发电厂职工用手工仿制出数百个汽轮机叶片,自制“钢丝软轴”清洗锅炉结垢,使机组恢复了铭牌出力。

经过三年的努力,1952年,发电厂用电率下降到7.41%,线损率下降到9.8%,全省电力工业以优异的成绩支援了经济恢复。

“一五”计划时期,河北电力工业持续好转,建成了石家庄和邯郸两个区域性35千伏电网。

随后,河北南网持续建设发展,于1976年建成了石家庄—邢台—邯郸、石家庄—衡水110千伏联网线路,初步实现了南部地区联网,成为当时全国较大的10个电网之一。

1978年,河北南网建成了第一条220千伏线路——马头—邢台—石家庄220千伏输电线路。

这一年,全省发电装机容量达295.19万千瓦,年发电量达167.58亿

千瓦时,分别比1949年增长27.83倍、65.98倍。

但和改革开放后经济社会迅猛发展相比,这样的电能供应、网架结构仍然不够。

在改革开放的大好形势下,河北省的电源建设向大容量、高参数、新技术的大型火电机组迈进。

1983年,河北省政府决定扩建邢台发电厂,采取集资办电形式,由省政府和水电部按比例分担建设资金。

工程建设速度快、质量好,第一台机组提前108天建成投产。