(完整版)中国八大建筑流派之一(川西民居)

- 格式:ppt

- 大小:20.71 MB

- 文档页数:68

传统川西民居外观色彩的形成原因分析摘要:对于我国的传统建筑而言,其具有着十分稳定的秩序以及风格。

作为我国文化的重要组成部分,川西民居更是具有着较为浓郁的地域特色。

在本文中,将就传统川西民居外观色彩的形成原因进行一定的研究。

关键词:传统川西民居;外观色彩;形成原因;1 引言川西,即我国川西平原,处于四川盆地西部,在该区域中,民居具有着较为典型的独特样式,同现代民居相比具有着较为明显的特征。

从性质以及规模角度看来,可以将其分为农舍、庄园以及民居这几种类型。

结构方面,其一般为抬梁式木结构体系,梁柱横断面较小,墙体则为穿斗式模结构。

外观方面,具有着较大的屋檐以及斜坡式屋顶。

为了更好的对其特征做好把握,就需要从色彩以及形成原因方面做好研究。

2 川西民居色彩外貌2.1 典型川西民居色彩对于传统传世民族而言,瓦为青黑色、墙为粉白色、木结构为褐色是主要的特点类型。

组成方面,木构件则在建筑墙面进行穿插以及分割,这也是川西民居建设的主要构成色彩。

除了这部分结构之外,其也搭配有枣红色的门窗以及黑色的立柱,在风格上具有着较为清雅的特征。

同时,川西民居也具有着一定数量的飞檐斗角以及雕梁画栋,但这部分结构在应用中更多的表现为材料本身的色彩,即使在其上方具有一定的绘画,在色彩选择方面也较为清淡。

2.2 其他民居色彩根据分布区域以及建筑材料应用上存在的差异,川西民居除了传统色彩表现类型之外,也具有一定的其他色彩形式。

在部分民居中,并没有在色彩方面进行更多的雕琢,而是对材料的本色进行突出,即属于不同色相、且纯度偏中低的色调,具有着较为朴实的特征。

如木板房的褐色、麦草民居的黄色等等,且具有完全以草、石等修建的住宅,并根据材料类型的差异对不同色彩进行呈现。

3 川西民居色彩形成原因3.1 自然条件影响对川西地区来说,其属于亚热带湿润季风气候,具有着较多的雾气天气以及丰富的雨量。

在川西大部分地区,夏长冬短、冷热差异小、雾多、湿度大以及夜雨多是其主要存在的气候特点。

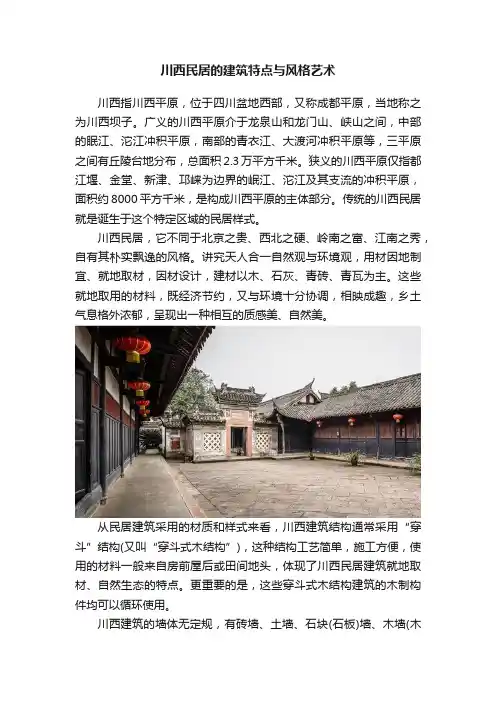

川西民居的建筑特点与风格艺术川西指川西平原,位于四川盆地西部,又称成都平原,当地称之为川西坝子。

广义的川西平原介于龙泉山和龙门山、峡山之间,中部的眠江、沱江冲积平原,南部的青衣江、大渡河冲积平原等,三平原之间有丘陵台地分布,总面积2.3万平方千米。

狭义的川西平原仅指都江堰、金堂、新津、邛崃为边界的岷江、沱江及其支流的冲积平原,面积约8000平方千米,是构成川西平原的主体部分。

传统的川西民居就是诞生于这个特定区域的民居样式。

川西民居,它不同于北京之贵、西北之硬、岭南之富、江南之秀,自有其朴实飘逸的风格。

讲究天人合一自然观与环境观,用材因地制宜、就地取材,因材设计,建材以木、石灰、青砖、青瓦为主。

这些就地取用的材料,既经济节约,又与环境十分协调,相映成趣,乡土气息格外浓郁,呈现出一种相互的质感美、自然美。

从民居建筑采用的材质和样式来看,川西建筑结构通常采用“穿斗”结构(又叫“穿斗式木结构”),这种结构工艺简单,施工方便,使用的材料一般来自房前屋后或田间地头,体现了川西民居建筑就地取材、自然生态的特点。

更重要的是,这些穿斗式木结构建筑的木制构件均可以循环使用。

川西建筑的墙体无定规,有砖墙、土墙、石块(石板)墙、木墙(木板或原木),还有四川特有的竹编夹泥墙(先用竹片编织,现敷上泥巴,既透气,又吸潮,新津观音寺著名的明代壁画就是画在这样的竹编夹泥墙上,让壁画修复专家们瞠目结舌,没想到还有这种操作),选择众多,以经济、廉价、易得的材料为主。

住宅外墙多采用利于阳光反射的白色为基色调,或者夯土原本的黄色,以解决四川地区阴雨天气多而日照不足引起的采光问题。

川西建筑的屋顶均为两面坡式,覆以小青瓦,采用的是“冷摊瓦”工艺,即在房顶仅用一厘米左右厚的小青瓦,不设木望板,不加黏合料,以“一搭三”的方法,散铺在瓦桷子上。

冷摊瓦构造简单,造价低廉,既可以遮挡阳光辐射,又可以防止雨水冲刷墙面或渗入屋内,而且透气性良好,对冬天保暖、夏天防暑以及房屋内外的气流交换不失为一种好方法。

中国建筑流派之一(四合院)北京四合院四合院是北京传统民居形式,辽代时已初成规模,经金、元,至明、清,逐渐完善,最终成为北京最有特点的居住形式。

所谓四合,“四”指东、西、南、北四面,“合”即四面房屋围在一起,形成一个“口”字形。

经过数百年的营建,北京四合院从平面布局到内部结构、细部装修都形成了京师特有的京味风格。

北京正规四合院一般依东西向的胡同而坐北朝南,基本形制是分居四面的北房(正房)、南房(倒座房)和东、西厢房,四周再围以高墙形成四合,开一个门。

大门辟于宅院东南角“巽”位。

房间总数一般是北房3正2耳5间,东、西房各3间,南屋不算大门4间,连大门洞、垂花门共17间。

如以每间11-12平方米计算,全部面积约200平方米。

四合院中间是庭院,院落宽敞,庭院中植树栽花,备缸饲养金鱼,是四合院布局的中心,也是人们穿行、采光、通风、纳凉、休息、家务劳动的场所。

四合院虽有一定的规制,但规模大小却有不等,大致可分为大四合、中四合、小四合三种:小四合院一般是北房三间,一明两暗或者两明一暗,东西厢房各两间,南房三间。

卧砖到顶,起脊瓦房。

可居一家三辈,祖辈居正房,晚辈居厢房,南房用作书房或客厅。

院内铺砖墁甬道,连接各处房门,各屋前均有台阶。

大门两扇,黑漆油饰,门上有黄铜门钹一对,两则贴有对联。

中四合院比小四合院宽敞,一般是北房5间,3正2耳,东、西厢房各3间,房前有廊以避风雨。

另以院墙隔为前院(外院)、后院(内院),院墙以月亮门相崐通。

前院进深浅显,以一二间房屋以作门房,后院为居住房,建筑讲究,层内方砖崐墁地,青石作阶。

大四合院习惯上称作”大宅门”,房屋设置可为5南5北、7南7北,甚至还有9间或者11间大正房,一般是复式四合院,即由多个四合院向纵深相连而成。

院落极多,有前院、后院、东院、西院、正院、偏院、跨院、书房院、围房院、马号、一进、二进、三进……等等。

院内均有抄手游廊连接各处,占地面积极大。

如果可供建筑的地面狭小,或者经济能力无法承受的话,四合院又可改盖为三合院,不建南房。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 文化差异与跨文化交际智慧树答案100分1【判断题】(10分)思维方式、审美趣味、道德情操、宗教信仰同属于精神文化的范畴。

A1.对2.错正确2【判断题】(10分)动画片《人猿泰山》讲述了主人公泰山的成长历程。

泰山自幼丧失双亲,由母猩猩卡娜抚养长大。

在科考队到来之前,泰山一直认为自己是猩猩的同类。

虽说泰山长期与猩猩生活在一起,但泰山却本能的具有人类的文化意识。

B1.对2.错正确3【判断题】(10分)敦煌莫高窟、秦始皇兵马俑、丝绸之路是中国文化的象征;帕特农神庙、奥林匹亚遗址是希腊文明的象征。

这些例子反映了文化可以是历史的痕迹。

S1.对2.错正确4【判断题】(10分)中国最早的哲学着作是孔子的《论语》。

B1.对2.错正确5【判断题】(10分)汉服,即中国国服、又称汉衣冠、汉装、华服、唐服,是世界上历史最悠久的民族服饰之一,是汉民族传承四千多年的传统民族服装,影响了整个汉文化圈。

例如日本的和服、韩国的韩服等都受到中国汉服的影响。

A1.对2.错正确6【判断题】(10分)“中国”一词最早见于西周初年的青铜器“何尊”铭文中的“余其宅兹中国,自之辟民”。

历史上中国又以“华夏”、“中华”、“中夏”、“中原”、“诸夏”、“诸华”、“神州”、“九州”、“海内”等代称出现。

A1.对2.错正确7【判断题】(10分)古希腊着名的哲学家苏格拉底、柏拉图和亚里士多德三人共同创立了今天的西方哲学思想。

A1.对2.错正确8【判断题】(10分)古希腊的艺术和建筑在神庙上得到最高体现。

着名的雅典卫城的圣地帕特农神庙就是为雅典娜女神建造的。

A1.对2.错正确9【判断题】(10分)亚里士多德代表着作有《理想国》和《法律篇》。

川西建筑:传统与现代的交融一、引言川西,位于中国西南部,是一个拥有丰富历史、文化和自然资源的地方。

这里的建筑文化以其独特的风格和深厚的内涵,成为了中华文化宝库中的一颗璀璨明珠。

本文将从历史、技术和文化三个角度,深入探讨川西建筑的传统与现代交融。

二、历史视角:川西建筑的演进与发展1.古代至清代(1840年):这个时期的川西建筑,以木结构为主,注重采用地方特色的建筑材料和建筑技术。

其建筑形式深受官式建筑的影响,如四合院、九宫格等,同时,一些民间建筑也展示了浓厚的地方特色,如羌族的石碉和藏族的木楞房。

2.清代至今(1840年至今):随着社会经济的发展和对外交流的增加,川西地区的建筑风格也发生了变化。

这个时期,川西建筑逐渐融入了更多的现代化元素,如钢筋混凝土结构、玻璃幕墙等,同时,也保留了传统建筑的精髓,形成了独特的现代与传统交融的建筑风格。

三、技术视角:川西建筑的现代技术与传统工艺的融合1.现代建筑技术:随着科技的发展,川西地区的建筑技术也得到了极大的提升。

现代的建筑技术如钢筋混凝土结构、玻璃幕墙、钢结构等被广泛应用于川西的现代建筑中,为建筑设计提供了更多的可能性。

2.传统工艺的传承:在现代化的同时,川西建筑也注重对传统工艺的传承和发扬。

例如,在修建过程中,传统的地方材料如石材、木材等仍被广泛使用,传统的建筑工艺如砌墙、抹灰等也得到了很好的传承。

四、文化视角:川西建筑中的传统与现代文化交融1.传统文化元素的运用:川西建筑在现代化发展的同时,也注重对传统文化元素的运用。

例如,在建筑设计中,常采用地方特色的图案、色彩和装饰物等,使建筑具有深厚的文化内涵。

2.现代文化的影响:受到全球化的影响,川西建筑也受到了现代文化的影响。

现代的建筑理念、审美观念和技术在川西建筑中得到了很好的体现,使得川西建筑既有传统韵味,又有现代气息。

五、结论川西建筑是传统与现代的完美交融,它既包含了深厚的历史文化底蕴和独特的民族特色,又展示了现代化的发展和进步。

中国六大传统建筑流派:皖派、闽派、京派、苏派、晋派、川派!千百年来,由于不同地区有着不同的气候、地形特点以及生活习惯,中华大地上留下了许多各具特色的建筑。

大体可以分为以下六大派别:皖派、闽派、京派、苏派、晋派、川派。

不同流派的建筑有着各自的故事和文化底蕴,它们如一颗颗璀璨的明珠镶嵌在中华民族的土地上。

1.皖派建筑又称徽派建筑,是古代徽州地区的典型建筑,以民居、祠堂和牌坊最为出名,被誉为徽州古建三绝。

徽派建筑的特点是:青瓦、白壁、马头墙,是六大建筑派系里最为突出的建筑风格之一。

墙面以白灰粉刷,墙头覆以青瓦两坡墙檐,马头墙,是指高出两边山墙墙面的墙垣,可以有效地防止火灾的蔓延,因此又名防火墙。

徽派民居建筑风格又有“三雕”:木雕、石雕、砖雕风格不同又一脉相承。

每一处花纹,每一笔雕刻,结构严谨,雕镂精湛。

砖雕木雕徽派民居以高深的天井为中心形成的内向合院,四周高墙围护,雨天落下的雨水从四面屋顶流入天井,俗称“四水归堂”。

2.苏派建筑苏派建筑是江浙一带的建筑风格,是南北方建筑风格的集大成者,园林式布局是其显著特征之一。

脊角高翘的屋顶,典雅韵致的门楼,曲折蜿蜒,叠石迭景,堪称园林式布局的艺术典范。

走马楼、、明瓦窗、过街楼……色调明净而素雅,充满了江南水乡古朴沉静的意味。

3.闽派建筑闽,即福建,闽派民居即流行于闽南地区的一种建筑风格。

其中“土楼”是其最为鲜明的代表,是一种聚族而居、且具有防御性能的民居建筑。

土楼已有500多年的历史,宋元时期即已出现,明清时期趋于鼎盛,延续至今。

它将源远流长的生土夯筑技术发挥到极致,建筑规模宏大,形态各异,错落有致。

常见的类型有圆楼、方楼、五凤楼、宫殿式楼等,国漫电影《大鱼海棠》就以永定客家土楼做为故事场景。

4.京派建筑京派建筑的特点,主要表现为它的端庄大气、对称分布作为明清的都城,北京保留了大量的皇家建筑,其中,故宫可谓是是宫殿建筑的巅峰之作。

皇家的威严和包揽宇宙的宽广胸襟尽显于此。

川西民居与寺院建筑结构浅说作者:周伟来源:《现代艺术》2024年第06期川西地区的建筑文化具有深厚的历史底蕴和独特的地域特色,穿斗式结构作为其重要的组成部分,承载着丰富的历史信息和文化价值。

在现代社会,如何在保护和传承川西地区建筑文化的同时,进行创新和发展,是我们面临的重要课题。

一、引言中国拥有辽阔的疆域,其地形地貌的多样性导致了丰富多变的建筑风格。

正如俗语所言,“一方水土养一方人”,自然环境与人类活动的相互作用孕育了具有独特地方特色的多样建筑形态。

特别是在西南地区,其复杂多变的地理形态和悠久的历史背景共同塑造了川西独有的建筑文化。

民居反映了大众的审美偏好和技艺水平,而寺院和祠堂则代表了文化传统和信仰的承载,体现了对美学和技艺追求的深化与提升。

尽管从外观上看,民居与寺院、祠堂的差异显著,但它们之间存在着紧密的内在联系,特别是在技艺传承和发展方面。

二、穿斗式结构的研究与分析中国古代建筑的结构差异不仅反映了地域特色,也体现了不同的文化精神。

根据《营造法式》的分类,古代建筑大致可分为“殿阁造”和“厅堂造”两种类型,分别代表了北方和南方的建筑风格。

川西建筑巧妙地融合了南北建筑的特点,形成了具有鲜明地域风格的穿斗式结构。

对于穿斗式结构的研究,始于20世纪40年代对西南民居的调查。

这种结构的命名源于民间工匠用语,与学术界基于类型学的命名方式截然不同。

穿斗式结构的核心在于其独特的支撑方式,即通过柱子而非梁来承载重量,这种方式在榫卯连接技术上展现了与传统抬梁结构显著的差异。

穿斗式木构架特点在于其紧密排列的立柱和通过多层“穿”连接各柱的方式,形成了稳固而灵活的结构。

这种结构方式不仅增强了建筑的稳定性,也为川西地区的建筑增添了独特的美学特色。

竹编夹泥墙和挑檐枋等建筑元素进一步丰富了这一地区建筑的特色。

加之清初大量移民的涌入,川西地區的建筑形态得以进一步发展,形成了具有一定规模的地域建筑体系。

三、历史战乱对川西建筑的影响然而,在历史的变迁中,蜀地多次遭受战乱,导致许多古老建筑难以追溯,尤其是明末清初期间,一些在战乱中崛起但最终未能掌握政权的人物,例如张献忠,在其流亡巴蜀地区的过程中,给社会和文化带来了毁灭性的打击。

中国传统建筑的6大派系中国传统建筑的6大派系,让我们欣赏下生态旅游 2017-02-14 10:26中国自古地大物博,建筑艺术源远流长。

千百年来,由于不同地区、人们不同的生活习惯,中华大地上留下了许多各具特色的建筑。

大体可以分为以下六大派别:皖派、闽派、京派、苏派、晋派、川派。

1、皖派建筑:青瓦白墙、砖雕门楼皖派建筑即皖南建筑是五大建筑派系里最为突出的建筑风格之一,是中囯南方民居的代表。

其中徽派是最为人熟悉的皖派的一支,是流行于安徽附近的一种古建筑风格。

青瓦、白墙是徽派建筑的突出印象。

2、苏派建筑:山环水绕、曲径通幽苏派建筑是指江浙一带建筑风格,是南北方建筑风格的集大成者,园林式布局是其显著特征之一。

粉墙黛瓦,鳞次栉比、轻巧简洁、古朴典雅,体现出清、淡、雅、素的艺术特色,堪称园林式布局的艺术典范。

中国古典园林讲究曲折蜿蜒,藏而不露,置身其中,四周流淌着的是“曲径通幽处,禅房花木深”,“万籁此俱寂,但余钟磬音”之感。

直露中有迂回,舒缓处有起伏,让人回味无穷。

3、闽派建筑:土楼防御功能闽,即福建,闽派建筑即流行于闽南地区的一种建筑风格,其中“土楼”是其最为鲜明的代表。

闽派建筑将源远流长的生土夯筑技术发挥到极致,单体建筑规模宏大,形态各异,依山傍水,错落有致;建筑风格独特,工程技术高超,文化内涵丰富。

4、京派建筑:对称分布、如意吉祥中国北方院落民居以京派建筑最为典型,而京派建筑里以四合院最为典型。

北京四合院之所以有名,还因为它虽为居住建筑,却蕴含着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。

除四合院外,宫殿建筑也是京派建筑的代表作,其中故宫是宫殿建筑的问鼎之作。

中国宫殿是中国古代帝王所居的大型建筑组群,是中国古代最重要的建筑类型。

5、晋派建筑:窑洞、晋商文化晋派只是一个泛称,不仅指山西一带还包括陕西、甘肃、宁夏及青海部分地区,只是在这些地区当中山西一带的建筑风格较为成熟。

晋派建筑大体分为两类:一类是山西的城市建筑,这是狭义上的晋派建筑;另一类是陕北及周边地区的窑洞建筑,这也是西北地区分布最广的一种建筑风格。

中国古建筑六大派别中国古建筑文化博大精深,派别的划分是按照当地居民长久以来形成的不同风格,其考虑最多的元素是本地降水、日照等气候条件,还有当地的风土人情及生活习惯。

根据风格及用途来划分,可以划分为以下六大派别:皖派、京派、苏派、晋派、闽派、川派。

有一种安居乐业,只有中国人才懂,那就是中国古建筑带给人世代的安稳。

千百年来,由于不同地区,人们不同的生活习惯,中华大地上留下了许多各具特色的建筑。

大体可以分为以下六大派别:皖派、闽派、京派苏派、晋派、川派展开剩余94%不同流派的古建筑书写着各自的故事,它们或精致,或恬静,或威严,是如今的建筑永远无法超越的。

让我们一起走进它们,以其独有的历史与文化积淀,去倾听古老文化的声音,感受大国历史的厚重。

1、皖派建筑关键词:粉墙黛瓦、木雕砖雕、四水归堂皖派建筑的尊贵,在于它优雅了千年的徽派民居,青瓦白墙,砖雕门楼,徽派建筑风格以民居、祠堂和牌坊闻名遐迩,集徽州山川风景之灵气,融风俗文化之精华。

皖派建筑是六大建筑派系里最为突出的建筑风格之一,是中囯南方民居的代表。

其中徽派是最为人熟悉的皖派的一支,2000年被列入“世界遗产名录”。

尤以民居、祠堂和牌坊最为典型,被誉为徽州古建三绝,为中外建筑界所重视和叹服。

徽派民居建筑风格又有“三雕”(木雕、石雕、砖雕),风格不同又一脉相承。

能工巧匠施尽其技,每一处花纹,每一笔雕刻,结构严谨,雕镂精湛。

徽派民居以高深的天井为中心形成的内向合院,四周高墙围护,雨天落下的雨水从四面屋顶流入天井,俗称“四水归堂”,也形象地反映了徽商“肥水不流外人田”的心态。

错落有致的马头墙又是徽派整个建筑的点睛之笔,不仅造型精美,更融合了古人的智慧,在遭遇火灾时,这样的设计可以阻断火势的蔓延,安全可靠。

汤显祖曾说过:“一生痴绝处,无梦到徽州”。

可见徽州对大戏曲家的吸引力之深。

2、苏派建筑关键词:山环水绕、曲径通幽、古朴淡雅苏派建筑的尊贵,在于它存在了数千年的苏州园林中,自春秋战国时期人们开始追求,脊角高翘的屋顶,江南风韵的门楼,曲折蜿蜒,藏而不露,饲鸟养鱼、叠石迭景,堪称园林式布局的艺术典范。

中国六大传统建筑流派:徽派、闽派、京派、苏派、晋派、川派1:徽派建筑关键词:青石白瓦高墙深院徽派民居建筑风格有“三绝”:民居、祠堂、牌坊徽派民居建筑风格有“三雕”:木雕、石雕、砖雕徽派民居的特点之一是高墙深院,一方面是防御盗贼,另一方面是饱受颠沛流离之苦的迁徙家族获得心理安全的需要。

徽派民居的另一特点是以高深的天井为中心形成的内向合院,四周高墙围护,外面几乎看不到瓦,唯以狭长的天井采光、通风与外界沟通。

这种以天井为中心,高墙封闭的基本形制是人们关心的焦点。

雨天落下的雨水从四面屋顶流入天井,俗称“四水归堂”,也形象地反映了徽商“肥水不流外田”的心态,这与晋派民居有异曲同工之妙。

徽派建筑选址非常重要。

符合天时、地利、人和皆备的条件,达到“天人合一”的境界。

村落多建在山之阳,依山傍水或引水入村,和山光水色融成一片。

住宅多面临街巷。

整个村落给人幽静、典雅、古朴的感觉。

2:闽派建筑关键词:土楼防御功能闽,即福建,闽派民居即流行于闽南地区的一种建筑风格,其中“土楼”是其最为鲜明的代表。

福建土楼,遍布全省大部分地区,尤以福建西南部的漳州、龙岩地区为众,其中位处西部的永定县和南部的南靖、平和、华安等县最为集中,是一种供聚族而居、且具有防御性能的民居建筑。

它源于古代中原生土版筑建筑工艺技术,宋元时期即已出现,明清时期趋于鼎盛,延续至今。

闽派建筑将源远流长的生土夯筑技术发挥到极致:单体建筑规模宏大、形态各异、依山傍水、错落有致、建筑风格独特、工程技术高超、文化内涵丰富一般单体建筑规模宏大,形态各异,依山傍水,错落有致,建筑风格独特,工程技术高超,文化内涵丰富。

结构上以厚实的夯土墙承重,内部为木构架,以穿斗式结构为主。

常见的类型有圆楼、方楼、五凤楼(府第式)、宫殿式楼等,楼内生产、生活、防卫设施齐全,是中国传统民居建筑的独特类型,为建筑学、人类学等学科的研究提供了宝贵的实物资料。

其中最著名的有华安的二宜楼,永定的承启楼、振成楼、奎聚楼、福裕楼,南靖的和贵楼与田螺坑土楼群,平和的绳武楼等都是福建土楼的典型代表。

十分钟带你读懂中国八大传统建筑流派,你更喜欢哪一派?中国自古地大物博,建筑艺术源远流长。

不同地域和民族其建筑艺术风格等各有差异,但其传统建筑的组群布局、空间、结构、建筑材料及装饰艺术等方面却有着共同的特点,区别于西方,享誉全球。

中国古代建筑的类型很多,主要有宫殿、坛庙、寺观、佛塔、民居和园林建筑等。

中国的建筑都是因地制宜的,下面就给大家讲讲按照地域特点划分的中国建筑8大派别吧~中国建筑流派之一:粤派建筑镬耳屋是广东岭南传统民居的代表,山墙形似锅耳,常用青砖、石柱、石板做材料,防火又通风。

外墙壁有花鸟图案,十分可爱。

西关大屋平面布局狭长,利于通风,适应岭南湿热的气候,屋顶是架空的双层瓦屋面,可以隔水防潮。

门口有矮脚吊扇门、趟栊、硬木大门三重门扇,是西关大屋的标志。

中国建筑流派之二:闽派建筑“闽”即福建。

福建地区最流行的一种建筑就是“土楼”了。

土楼是一种供聚族而居、能够抵御山林野兽、强盗的民居建筑,也是世界独一无二的大型民居形式。

这是多次民族大迁徙之后的产物,也体现了当时儒家思想下大家族共同生活的理想。

土楼的主要材料是沙质黏土、杉木、石料,建筑风格最显著的特点就是中轴线对称,顺应山川走势和风向,沿水流落成。

土楼不只有圆形,也有方形、长方形等。

中国建筑流派之三:川派建筑川派建筑流行于四川、云南、贵州等地,这些地区气候潮湿、地面蛇虫比较多,因此演化出一种特别的建筑风格——吊脚楼。

吊脚楼以木柱为支撑,架上楼板,四壁用木板或竹排搭建,再涂上灰泥。

楼上住人,通风干燥,楼下架空,饲养家禽或放置农具。

吊脚楼形式多样,有单吊式、双吊式、四合水式等,根据不同的民族风俗,吊脚楼又发展出了苗族吊脚楼、傣族竹楼等。

中国建筑流派之四:皖派建筑皖派是南方民居的代表之一,徽派建筑是皖派里头最广为人知的一支。

徽派以青瓦、白墙的印象出名。

民居、祠堂、牌坊被称为徽派“三绝”,木雕、石雕、砖雕为徽派“三雕”。

徽派建筑的特色主要体现在村落民居、祠堂庙宇、牌坊和园林等建筑实体中。