(新)八年级语文上册第三单元12唐诗五首练习新人教版(含答案)

- 格式:doc

- 大小:263.00 KB

- 文档页数:5

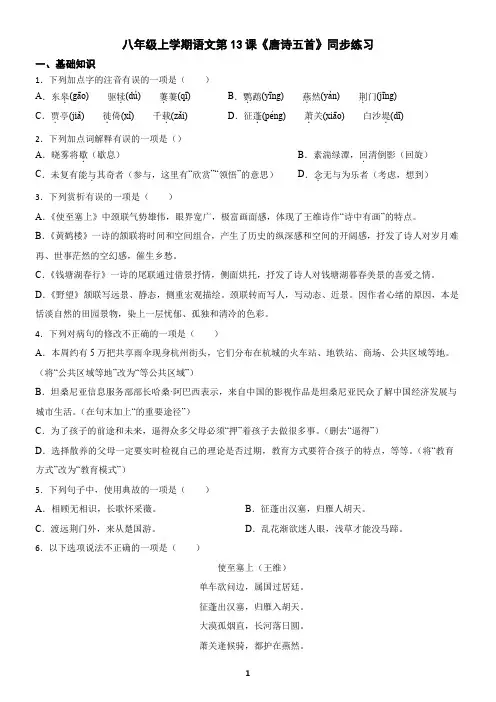

八年级上学期语文第13课《唐诗五首》同步练习一、基础知识1.下列加点字的注音有误的一项是()A.东皋.(gāo) 驱犊.(dú) 萋.萋(qī)B.鹦.鹉(yīng) 燕.然(yàn) 荆.门(jīng)C.贾.亭(jiǎ) 徙.倚(xǐ) 千载.(zǎi)D.征蓬.(péng) 萧.关(xiāo) 白沙堤.(dī)2.下列加点词解释有误的一项是()A.晓雾将歇.(歇息)B.素湍绿潭,回.清倒影(回旋)C.未复有能与.其奇者(参与,这里有“欣赏”“领悟”的意思)D.念.无与为乐者(考虑,想到)3.下列赏析有误的一项是()A.《使至塞上》中颈联气势雄伟,眼界宽广,极富画面感,体现了王维诗作“诗中有画”的特点。

B.《黄鹤楼》一诗的颔联将时间和空间组合,产生了历史的纵深感和空间的开阔感,抒发了诗人对岁月难再、世事茫然的空幻感,催生乡愁。

C.《钱塘湖春行》一诗的尾联通过借景抒情,侧面烘托,抒发了诗人对钱塘湖暮春美景的喜爱之情。

D.《野望》颔联写远景、静态,侧重宏观描绘。

颈联转而写人,写动态、近景。

因作者心绪的原因,本是恬淡自然的田园景物,染上一层忧郁、孤独和清冷的色彩。

4.下列对病句的修改不正确的一项是()A.本周约有5万把共享雨伞现身杭州街头,它们分布在杭城的火车站、地铁站、商场、公共区域等地。

(将“公共区域等地”改为“等公共区域”)B.坦桑尼亚信息服务部部长哈桑·阿巴西表示,来自中国的影视作品是坦桑尼亚民众了解中国经济发展与城市生活。

(在句末加上“的重要途径”)C.为了孩子的前途和未来,逼得众多父母必须“押”着孩子去做很多事。

(删去“逼得”)D.选择散养的父母一定要实时检视自己的理论是否过期,教育方式要符合孩子的特点,等等。

(将“教育方式”改为“教育模式”)5.下列句子中,使用典故的一项是()A.相顾无相识,长歌怀采薇。

B.征蓬出汉塞,归雁人胡天。

C.渡远荆门外,来从楚国游。

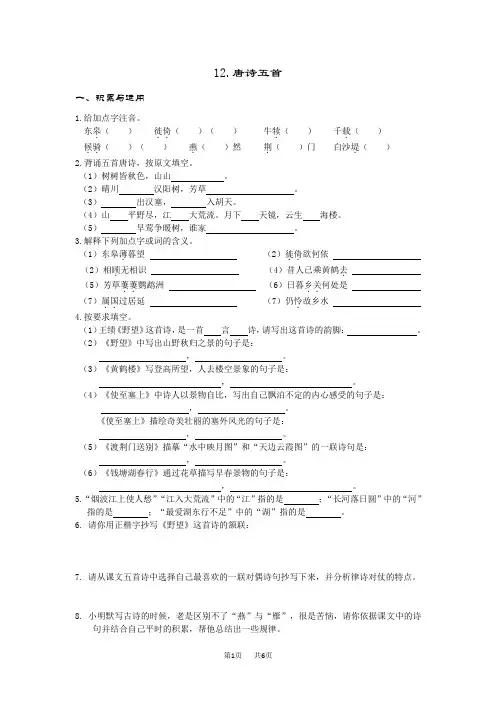

12.唐诗五首一、积累与运用1.给加点字注音。

东皋.()徙倚..()()牛犊.()千载.()候骑..()()燕.()然荆.()门白沙堤.()2.背诵五首唐诗,按原文填空。

(1)树树皆秋色,山山。

(2)晴川汉阳树,芳草。

(3)出汉塞,入胡天。

(4)山平野尽,江大荒流。

月下天镜,云生海楼。

(5)早莺争暖树,谁家。

3.解释下列加点字或词的含义。

(1)东皋薄.暮望(2)徙倚..欲何依(2)相顾.无相识(4)昔人已乘黄鹤去.(5)芳草萋萋..何处是..鹦鹉洲(6)日暮乡关(7)属国..过居延(7)仍怜.故乡水4.按要求填空。

(1)王绩《野望》这首诗,是一首言诗,请写出这首诗的韵脚:。

(2)《野望》中写出山野秋归之景的句子是:,。

(3)《黄鹤楼》写登高所望,人去楼空景象的句子是:,。

(4)《使至塞上》中诗人以景物自比,写出自己飘泊不定的内心感受的句子是:,。

《使至塞上》描绘奇美壮丽的塞外风光的句子是:,。

(5)《渡荆门送别》描摹“水中映月图”和“天边云霞图”的一联诗句是:,。

(6)《钱塘湖春行》通过花草描写早春景物的句子是:,。

5.“烟波江上使人愁”“江入大荒流”中的“江”指的是;“长河落日圆”中的“河”指的是;“最爱湖东行不足”中的“湖”指的是。

6. 请你用正楷字抄写《野望》这首诗的颔联:7. 请从课文五首诗中选择自己最喜欢的一联对偶诗句抄写下来,并分析律诗对仗的特点。

8. 小明默写古诗的时候,老是区别不了“燕”与“雁”,很是苦恼,请你依据课文中的诗句并结合自己平时的积累,帮他总结出一些规律。

9. 结合下面所给情境,回答问题小明国庆节随同学们到南方去探访一座名楼,他们一行人观赏佳景,吊古伤今,思绪绵绵。

晴日里的原野一望千里,似乎都能看见遥远的家乡。

不知不觉已是傍晚,江面上升腾起一层迷蒙的烟雾,家乡也好像被暮霭所隔,望不见了。

此景惹动乡愁,小明不禁有点想家,他望着远处叹了一口气,说:“唉!现在真可谓是‘’啊!”请你根据所给语境,写出最恰当的一联诗,并说出你的理由。

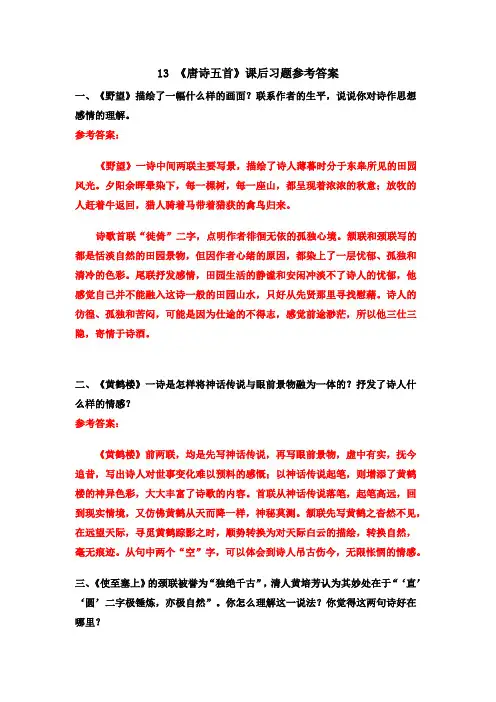

13 《唐诗五首》课后习题参考答案一、《野望》描绘了一幅什么样的画面?联系作者的生平,说说你对诗作思想感情的理解。

参考答案:《野望》一诗中间两联主要写景,描绘了诗人薄暮时分于东皋所见的田园风光。

夕阳余晖晕染下,每一棵树,每一座山,都呈现着浓浓的秋意;放牧的人赶着牛返回,猎人骑着马带着猎获的禽鸟归来。

诗歌首联“徙倚”二字,点明作者徘徊无依的孤独心境。

颔联和颈联写的都是恬淡自然的田园景物,但因作者心绪的原因,都染上了一层忧郁、孤独和清冷的色彩。

尾联抒发感情,田园生活的静谧和安闲冲淡不了诗人的忧郁,他感觉自己并不能融入这诗一般的田园山水,只好从先贤那里寻找慰藉。

诗人的彷徨、孤独和苦闷,可能是因为仕途的不得志,感觉前途渺茫,所以他三仕三隐,寄情于诗酒。

二、《黄鹤楼》一诗是怎样将神话传说与眼前景物融为一体的?抒发了诗人什么样的情感?参考答案:《黄鹤楼》前两联,均是先写神话传说,再写眼前景物,虚中有实,抚今追昔,写出诗人对世事变化难以预料的感慨;以神话传说起笔,则增添了黄鹤楼的神异色彩,大大丰富了诗歌的内容。

首联从神话传说落笔,起笔高远,回到现实情境,又仿佛黄鹤从天而降一样,神秘莫测。

颔联先写黄鹤之杳然不见,在远望天际,寻觅黄鹤踪影之时,顺势转换为对天际白云的描绘,转换自然,毫无痕迹。

从句中两个“空”字,可以体会到诗人吊古伤今,无限怅惘的情感。

三、《使至塞上》的颈联被誉为“独绝千古”,清人黄培芳认为其妙处在于“‘直’‘圆’二字极锤炼,亦极自然”。

你怎么理解这一说法?你觉得这两句诗好在哪里?参考答案:这两句诗充分体现了王维诗歌“诗中有画”的特色,非常讲究景物的画面感。

首先,它有绘画一样的构图,空间阔大,层次丰富。

其次,它有绘画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出了景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派的作品。

最后,这两句在色彩上也很鲜明,落日、大漠、黄河、烽烟,各有色彩,引人想象。

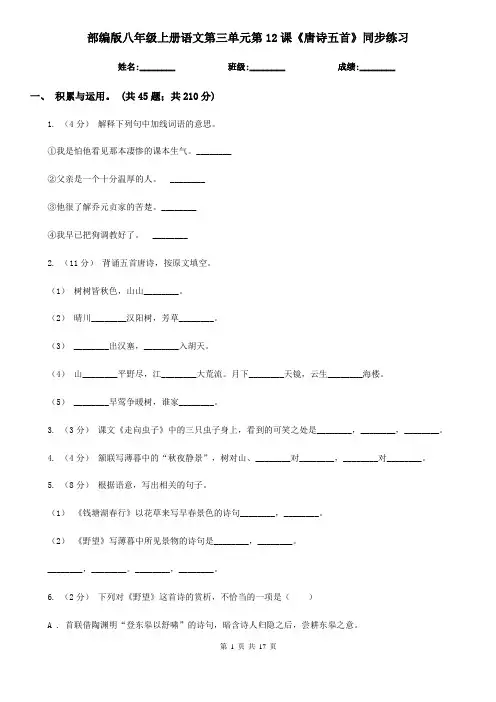

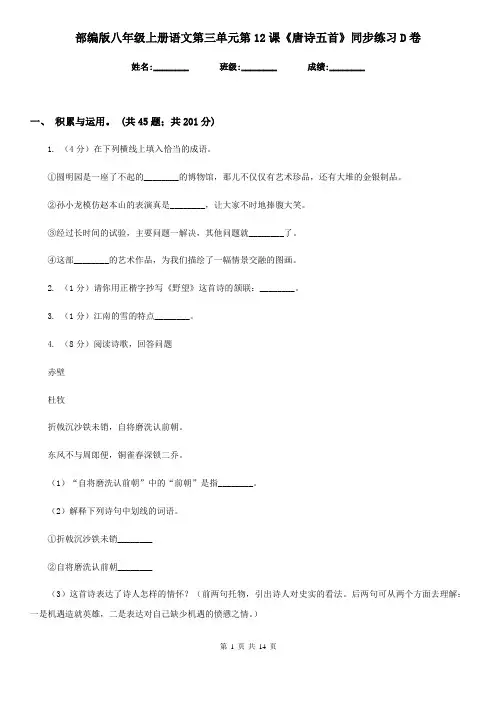

部编版八年级上册语文第三单元第12课《唐诗五首》同步练习姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、积累与运用。

(共45题;共210分)1. (4分)解释下列句中加线词语的意思。

①我是怕他看见那本凄惨的课本生气。

________②父亲是一个十分温厚的人。

________③他很了解乔元贞家的苦楚。

________④我早已把狗调教好了。

________2. (11分)背诵五首唐诗,按原文填空。

(1)树树皆秋色,山山________。

(2)晴川________汉阳树,芳草________。

(3) ________出汉塞,________入胡天。

(4)山________平野尽,江________大荒流。

月下________天镜,云生________海楼。

(5) ________早莺争暖树,谁家________。

3. (3分)课文《走向虫子》中的三只虫子身上,看到的可笑之处是________,________,________。

4. (4分)颔联写薄暮中的“秋夜静景”,树对山、________对________,________对________。

5. (8分)根据语意,写出相关的句子。

(1)《钱塘湖春行》以花草来写早春景色的诗句________,________。

(2)《野望》写薄暮中所见景物的诗句是________,________。

________,________。

________,________。

6. (2分)下列对《野望》这首诗的赏析,不恰当的一项是()A . 首联借陶渊明“登东皋以舒啸”的诗句,暗含诗人归隐之后,尝耕东皋之意。

B . 颔联和颈联运用工笔细描的表现手法,精细地描画出了农村生活的真实场景。

C . 颔联和颈联运用动静结合的表现手法,使诗歌充满画面感,突出了乡村气息。

D . 尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,孤苦无依,只好追怀古代的高士贤人。

7. (5分)《野望》这首诗的第三联描写眺望到的景象,那是怎样的景象?8. (5分)请从“景”与“情”关系的角度,赏析《野望》这首诗的颔联。

部编版八年级上册语文第三单元第12课《唐诗五首》同步练习D卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、积累与运用。

(共45题;共201分)1. (4分)在下列横线上填入恰当的成语。

①圆明园是一座了不起的________的博物馆,那儿不仅仅有艺术珍品,还有大堆的金银制品。

②孙小龙模仿赵本山的表演真是________,让大家不时地捧腹大笑。

③经过长时间的试验,主要问题一解决,其他问题就________了。

④这部________的艺术作品,为我们描绘了一幅情景交融的图画。

2. (1分)请你用正楷字抄写《野望》这首诗的颔联:________。

3. (1分)江南的雪的特点________。

4. (8分)阅读诗歌,回答问题赤壁杜牧折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(1)“自将磨洗认前朝”中的“前朝”是指________。

(2)解释下列诗句中划线的词语。

①折戟沉沙铁未销________②自将磨洗认前朝________(3)这首诗表达了诗人怎样的情怀?(前两句托物,引出诗人对史实的看法。

后两句可从两个方面去理解:一是机遇造就英雄,二是表达对自己缺少机遇的愤懑之情。

)5. (2分)读《渔父》,本诗的主旨句是“________”,其中“________”一词暗含归隐者不恋官场世俗甘为“渔父”的心理。

6. (1分)请写出《滕王阁》中“秋水共长天一色”的上句“________”。

7. (7分)从括号中选择合适的词语填在横线上。

①光荣被刘金的话深深地________(激动触动触发激发),他决心全身,心地投入到实验当中来。

②________的七月,________的海水,________的浴场,________的空气,________的气候,________的海鲜,在炎炎的夏日里,海滨风光具有无限的浪漫情趣,年年吸引着大批游客纷至沓来。

(湛蓝清新天然诱人宜人激情)8. (5分)“我曾有缘,在黄昏的江船上仰望过白帝城,顶着浓烈的秋霜登临过黄鹤楼,还在一个冬夜摸到了寒山寺。

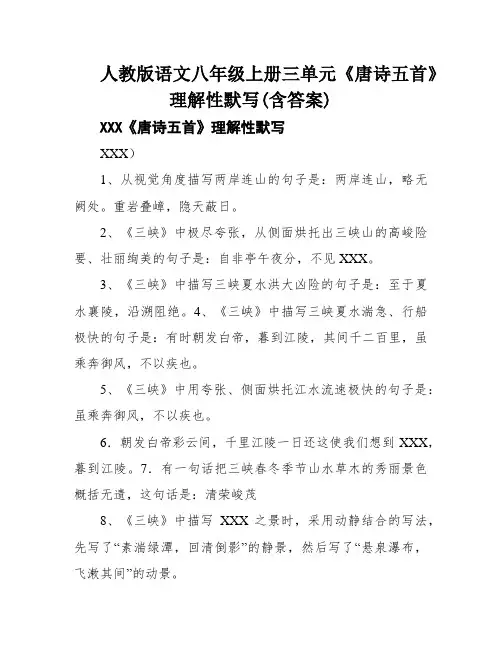

人教版语文八年级上册三单元《唐诗五首》理解性默写(含答案)XXX《唐诗五首》理解性默写XXX)1、从视觉角度描写两岸连山的句子是:两岸连山,略无阙处。

重岩叠嶂,隐天蔽日。

2、《三峡》中极尽夸张,从侧面烘托出三峡山的高峻险要、壮丽绚美的句子是:自非亭午夜分,不见XXX。

3、《三峡》中描写三峡夏水洪大凶险的句子是:至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

4、《三峡》中描写三峡夏水湍急、行船极快的句子是:有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

5、《三峡》中用夸张、侧面烘托江水流速极快的句子是:虽乘奔御风,不以疾也。

6.朝发白帝彩云间,千里江陵一日还这使我们想到XXX,暮到江陵。

7.有一句话把三峡春冬季节山水草木的秀丽景色概括无遗,这句话是:清荣峻茂8、《三峡》中描写XXX之景时,采用动静结合的写法,先写了“素湍绿潭,回清倒影”的静景,然后写了“悬泉瀑布,飞漱其间”的动景。

9.烘托三峡秋景凄凉的语句是:空谷传响,哀转久绝。

10、举世瞩目的三峡工程成功实现“蓄水315米”,高峡出平湖的壮观景象晨现在世人面前,XXX描述的昔日“渔者歌曰”的“巴东三峡巫峡长,XXX三声泪沾裳”的凄异景状一去不复返了。

答谢中书书(XXX)1、统领全文,充当本文引子的句子是:山川之美,XXX 共谈2、运用仰观俯察两种视角,写白云高山流水三重风物的对偶句是“高峰入云,清流见底”。

(表现山水相映之美)3、讲究色彩搭配,表现一年之美,呈现出一派绚烂辉煌的气象景象的对偶句是两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

4、将听觉、视觉结合,由静入动,表现一日之美,传达了生命气息的对偶句是XXX将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

5、找出文中的议论句最能施展阐发作者思想豪情的“实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。

”6、表现晨昏变化之美的句子是:XXX将歇,猿鸟乱鸣。

7、表现色彩配合之美的句子是:两岸石壁,五色交辉,青林翠竹,四时俱备。

同步检测一、基础达标1.给下列加点的字注音。

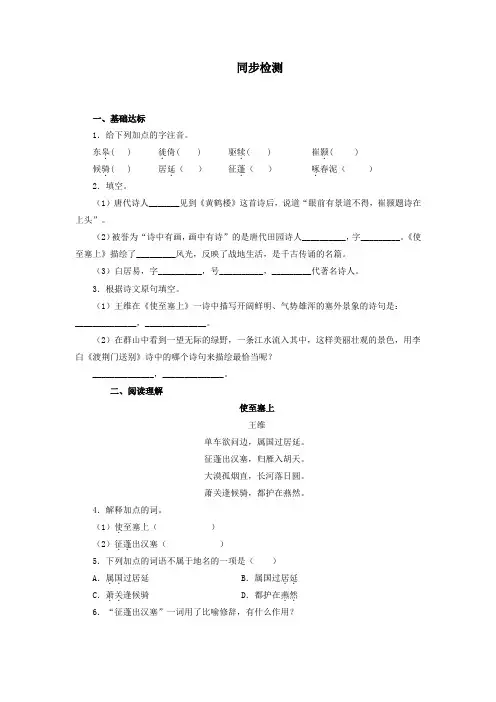

东皋.( ) 徙.倚( ) 驱犊.( ) 崔颢.( )候骑.( ) 居延.()征蓬.()啄.春泥()2.填空。

(1)唐代诗人_______见到《黄鹤楼》这首诗后,说道“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。

(2)被誉为“诗中有画,画中有诗”的是唐代田园诗人__________,字_________。

《使至塞上》描绘了_________风光,反映了战地生活,是千古传诵的名篇。

(3)白居易,字__________,号__________,_________代著名诗人。

3.根据诗文原句填空。

(1)王维在《使至塞上》一诗中描写开阔鲜明、气势雄浑的塞外景象的诗句是:______________,______________。

(2)在群山中看到一望无际的绿野,一条江水流入其中,这样美丽壮观的景色,用李白《渡荆门送别》诗中的哪个诗句来描绘最恰当呢?______________,______________。

二、阅读理解使至塞上王维单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

4.解释加点的词。

(1)使.至塞上()(2)征蓬..出汉塞()5.下列加点的词语不属于地名的一项是()A.属国....过居延 B.属国过居延C.萧关....逢候骑 D.都护在燕然6.“征蓬出汉塞”一词用了比喻修辞,有什么作用?三、语言运用7.中华民族文化源远流长,习俗丰富多彩。

请仿照例句,在传统的元宵、清明、端午、中秋、重阳、除夕等节日中选择两个进行仿写,使仿写的两个句子与例句组成排比句。

(注意节日的先后顺序)例句:春节贴对联放鞭炮,寄寓生活红火吉祥如意;________________________,___________________________;________________________,___________________________。

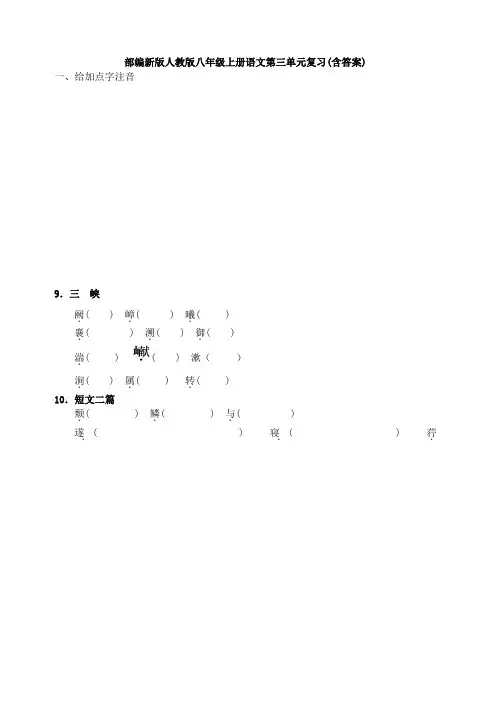

部编新版人教版八年级上册语文第三单元复习(含答案)一、给加点字注音9.三峡阙.( ) 嶂.( ) 曦.( )襄.( ) 溯.( ) 御.( )湍.( ) ( ) 漱()涧.( ) 属.( ) 转.( )10.短文二篇颓.( ) 鳞.( ) 与.( )遂.( ) 寝.( ) 荇.( )11.与朱元思书缥.碧( ) 轩邈..( ) 泠.泠( ) 嘤.嘤( ) 鸢.飞戾.天( )( ) 经纶.( ) 窥.谷忘反( ) 横柯.( ) 蔽.( )12.唐诗五首东皋.( ) 徙倚..( ) 落晖.( )驱犊.( ) 采薇.( ) 萋.萋( )鹦鹉..( ) 征蓬.( ) 萧.关( )荆.门( ) 早莺.( ) 白沙堤.( )二、重点词语解释9.三峡①重岩叠嶂.( )②自非亭午夜分....( )③不见曦.月( )④夏水襄陵..( )⑤沿溯..阻绝( ; )⑥虽乘奔.御风( )⑦不以疾..也( )⑧素湍.绿潭( )⑨绝多生怪柏()⑩飞漱.其间( )⑪清荣.峻茂( )⑫良.多趣味( )⑬属引..凄异( ; )⑭空谷传响.( )⑮哀转久绝.( )3、通假字略无阙.处( )10.短文二篇①五色交辉..( )②四时..俱备( )③晓雾将歇.( )④夕日欲颓.( )⑤沉鳞..竞跃( )⑥实是欲界..( ; ) ..之仙都⑦未复有能与.其奇者( )⑧欣然..起行( )⑨念.无与为乐者( )⑩相与..( ; )..步于中庭⑪庭下如积水空明..( )⑫水中藻.、荇.交横( )⑬盖.竹柏影也( )⑭但.少闲人..如吾两人者耳.( ;; ) 11.与朱元思书①风烟..俱净( )②天山共色..( )③从.流飘荡( )④自富阳至桐庐一百许.里( )⑤水皆缥碧..( )⑥急湍甚箭..( )⑦猛浪若奔.( )⑧皆生寒.树( )⑨负.势竞上( )⑩互相轩邈..( ; )⑪争高直指..( )⑫泉水激.石( )⑬泠泠..作响( )⑭蝉则千.转不穷( )⑮鸢飞戾.天( )⑯经纶..世务( )⑰横柯.上蔽( )⑱疏条交映..( )12.唐诗五首①东皋薄.暮望( )②徙倚..欲何依( )③长歌怀采薇..( )④白云千载空悠悠..( )⑤晴川历历...汉阳树( ; )⑥芳草萋萋..鹦鹉洲( )⑦单车欲问边..( )⑧征蓬..出汉塞( )⑨长河..落日圆( )⑩江入大荒..流( )⑪仍怜.故乡水( )⑫水面初.平云脚..低( ; )⑬几处早莺争暖树..( )三、作家作品9.郦道元(约470-527),字善长,范阳涿县(今河北涿州)人。

部编版八年级上册语文第三单元第12课《唐诗五首》同步练习B卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、积累与运用。

(共45题;共223分)1. (4分)比较下列句子中划线的词和括号中的词,你觉得原词为什么用得好些,谈谈你的看法。

①小草偷偷地从土里钻(长)出来。

“钻”表明春草________,显示了不可压抑的________;若用“长”只是一般的说明,不能表现出春草的________。

②蜜蜂嗡嗡地闹(叫)着。

“闹”字不仅有嗡嗡的响声,而且隐含了一片________的景象;“叫”只能表明喊叫,用在这里,感情色彩不浓。

2. (8分)给划线字注音。

________________________________东皋徙倚牛犊千载________________________________候骑燕然荆门白沙堤3. (3分)读课文《纪念白求恩》,“无不为之感动”中的“为”可换用的一个词是________,“之”指代的是________;“这对于一班见异思迁的人”中的“这”指代的是________。

4. (7分)阅读诗歌,完成题目。

观刈麦田家少闲月,五月人倍忙。

夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆,相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光,力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁,右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

听其相顾言,闻者为悲伤。

家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。

吏禄三百石,岁晏有余粮。

念此私自愧,尽日不能忘。

(1)下面对这首诗的理解不正确的一项()A . 这首诗是写作者观看农民收割麦子时的所见,因此作为《观刈麦》。

B . 这首诗叙写了一家农户收麦忙和一贫妇人拾麦两件事,实际上是当时社会中农民生活的真实写照。

C . 这是一首讽喻诗,表现了民间疾苦,抨击官吏的罪恶,直接为民鼓与呼。

D . 这首诗最后两句,直抒胸臆,写出了自己的感慨,本诗围绕主题也采用了对比手法。

人教统编版八年级上学期语文第13课《唐诗五首》同步练习一、基础知识积累(共11题;共54分)1.《黄鹤楼》选自《________》,崔颢(hào)(约公元704—754年),________代诗人,他才思敏捷,善于写诗,以《黄鹤楼》诗,颇令李白折服。

其作品________、________。

2.《使至塞上》作者________,字________,________诗人,画家,晚年无心仕途,专诚奉佛,故后世人称其为“________”。

3.《钱塘湖春行》本诗选自________,作者________是________代大诗人,字________,晚年又叫________。

4.《钱塘湖春行》以________为线索,描写了西湖________的明媚风光,抒发了诗人________的感情。

第________句和第________句是颔联,________联运用了________的修辞手法。

5.王维,________代诗人字________,人称“________”,其山水诗成就很高,和________ 并称为“王孟”。

本诗从体裁上看是________诗,从内容上看,文学史上称之为“________”诗。

6.李白,字________,号________,唐朝诗人。

是屈原之后最具个性特色、最伟大的________诗人。

有“________”之美誉,与杜甫并称“________”。

7.下面对王维的《使至塞上》一诗的赏析,不正确的一项是 ( )A. “单车欲问边,属国过居延”以简练的笔墨写此次出使的经历:诗人轻车简从,要到远在西北边塞的居延去慰问边境将士。

B. 颔联写自己过了居延,就像“征蓬”一样,飞出了汉家的边塞,又像北归的大雁一样飞人胡天的上空,蕴含了作者内心的激动和兴奋之情。

C. 尾联写作者经长途跋涉,在萧关遇到了骑兵,却没有遇到将官,(一问才知道),将官此时正在燕然前线。

D. 这首诗笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔,实为边塞诗之名作。

八年级语文上册《唐诗五首》知识点+同步练习1、八年级语文上册《唐诗五首》知识点+同步练习一、简介王绩(约589-644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人,唐代诗人。

隋末举孝悌廉洁科,除秘书正字。

不乐在朝,求为扬州六合丞。

因简傲纵酒被劾,弃官还故乡。

唐武德中,诏以前朝官待诏门下省。

贞观中,以疾罢归河渚间,躬耕东皋。

工诗赋,尤擅五言诗。

其诗多写饮酒与田园隐逸生活,平淡质朴,不染梁陈雕琢浮华旧习,于唐初诗坛独具面貌。

二、故事背景王绩入唐后以前朝官待诏门下省。

贞观中以足疾罢归。

此诗当作于诗人辞官隐居之时。

三、课文翻译原文:东皋:地名,在今山西万荣,弃官后隐居于此。

皋,水边高地。

薄暮:傍晚。

薄,接近。

徙倚:徘徊。

依:归依。

落晖:落日。

犊:小牛。

这里指牛群。

禽:泛指猎获的鸟兽。

采薇:采食野菜。

译文:黄昏伫立在东皋怅望,徘徊着不知归依何处。

每棵树都披上枯黄的秋色,每一座山峰都涂上余晖。

猎人骑着骏马带回猎物。

大家相对无言并不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈。

放牧的人赶着牛群回家。

四、问题归纳1.首联写了什么内容?达出诗人怎样的感情?有何作用?首联写傍晚诗人在东皋伫望山野秋景及感受。

这两句诗以平平淡淡的叙述,写在暮色之中,诗人伫立在东皋之上,举目四望,一种莫可名状的孤寂无依的愁绪涌上心头,且无法平静下来,以此观景自然会涂上一层心理上的不平静色彩,表现了孤寂无依的彷徨心情。

同时为中间四句写景提供巧妙的铺垫。

2. 赏析颔联“树树皆秋色,山山唯落晖”这句诗的精妙所在。

颔联是诗人对眼前景观的粗线条的描绘,着重于色彩的透明度,棵棵树木已染上萧瑟的枯黄的秋色,起伏的山峦唯见余晖,这是多么宁静、开阔、美丽的画面。

纵使在淡淡的暮霭之中,人们还是能够感觉到山野间秋林、余晖的光与色的强烈辉映。

3.赏析“牧人驱犊返,猎马带禽归。

”。

颈联着力刻画视野所见山野放归的生动场景,为整个静谧的画面,注进一股跳动的情致和欣然的意趣。

句中的几个动词“驱”“返”“带”“归”,用得自然而精练。

人教版2020-2021学年八年级上同步练习1第三单元第12课唐诗五首语文试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题1.下列诗句中加点字注音有误的一项是()A.东皋薄暮望,徙.(xǐ)倚欲何依。

B.牧人驱犊.(dú)返,猎马带禽归。

C.晴川历历汉阳树,芳草萋.(qī)萋鹦鹉洲。

D.萧关逢候骑.(qí),都护在燕然。

2.下列诗句书写无误的一项是()A.树树皆秋色,山山唯落辉。

B.黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

C.征蓬出汉塞,归燕入胡天。

D.最爱湖东行不足,绿杨荫里白沙堤。

3.下列诗句中加点词语解释有误的一项是()A.东皋薄暮望,徙倚..欲何依。

(徙倚:徘徊。

)B.晴川历历汉阳树,芳草萋萋..鹦鹉洲。

(萋萋:荒凉的样子。

)C.仍怜.故乡水,万里送行舟。

(怜:喜爱。

)D.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没.马蹄。

(没:盖住,埋住。

)4.下列诗句节奏划分有误的一项是()A.牧人/驱犊/返,猎马/带禽/归。

B.征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

C.乱花渐/欲迷人/眼,浅草才/能没马/蹄。

D.山随/平野/尽,江入/大荒/流。

5.下列对《野望》这首诗的赏析,不恰当的一项是()A.首联借陶渊明“登东皋以舒啸”的诗句,暗含诗人归隐之后,尝耕东皋之意。

B.颔联和颈联运用工笔细描的表现手法,精细地描画出了农村生活的真实场景。

C.额联和颈联运用动静结合的表现手法,使诗歌充满画面感,突出了乡村气息。

D.尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,孤苦无依,只好追怀古代的高士贤人。

6.对《使至塞上》一诗分析错误的一项是()A.一、二两句采用记叙的表达方式,交代了诗人的路程去向。

B.诗人用“蓬”“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样初临“汉塞”,像振翅北飞的“归雁”一样进入“胡天”,表现了诗人内心的激动和雄心。

C.五、六两句展现了大漠的辽阔与奇特壮丽的景色,把自己的孤寂情绪巧妙地融入对广阔的自然景象的描绘中。

12 唐诗五首野望黄鹤楼使至塞上1.请在下列横线上填写古诗文名句。

(1)王绩《野望》中描写秋意正浓的山野景色的诗句是:树树皆秋色,山山唯落晖。

(2)崔颢《黄鹤楼》中既描绘了在黄鹤楼所见的远景,又表达了诗人对岁月悠悠、世事茫茫的感慨的诗句是:黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

诗中直抒胸臆,抒发游子悲苦的思乡之情的诗句是:日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(3)王维《使至塞上》中以比喻表达诗人惆怅、抑郁心情的诗句是:征蓬出汉塞,归雁入胡天。

抓住典型景物,描写塞外奇特壮丽的风光,被誉为“千古壮观”的名句是:大漠孤烟直,长河落日圆。

2.给加点字注音,根据拼音写出相应的汉字。

东皋.(gāo) 薄.暮(bó) xǐ(徙)倚落huī(晖) 驱dú(犊) 采wēi(薇)崔颢.(hào) 千载.(zǎi) 燕.然(yān)征蓬.(péng)3.解释下列加点词在文中的意思。

(1)东皋薄.暮望薄:接近(2)徙倚..欲何依徙倚:徘徊(3)白云千载空悠悠..悠悠:飘飘荡荡的样子(4)晴川历历...汉阳树川:平川,原野历历:分明的样子(5)芳草萋萋..鹦鹉洲萋萋:草木茂盛的样子(6)使.至塞上使:出使(7)单车欲问.边问:慰问(8)长河..落日圆长河:指黄河4.文学常识填空。

(1)《野望》的作者王绩,字无功,唐代诗人。

贞观初,以疾罢归河渚间,躬耕东皋,故自号“东皋子”。

(2)《黄鹤楼》的作者崔颢,汴州(今河南开封)人,唐代诗人。

李白对此诗曾有“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”的感叹。

(3)《使至塞上》的作者王维,字摩诘,号摩诘居士,唐朝诗人,尤善五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。

书画特臻其妙,后人推其为南宗山水画之祖。

苏轼评价其诗画:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”(一)阅读《野望》,回答问题。

5.请赏析诗的颔联和颈联。

颔联总写秋色,是静景、远景。

颈联写“牧人”与“猎马”,是动景、近景。

这四句宛如一幅山家晚秋图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。

6.“相顾无相识,长歌怀采薇”流露出诗人怎样的思想感情?这两句表面是说自己在现实中无认识之人,只好追怀古代的隐士,和伯夷、叔齐那样的人交朋友。

实则表现了诗人孤独、抑郁的心境,抒发了惆怅、孤寂的情感。

(二)阅读《黄鹤楼》,回答问题。

7.下列对诗作的赏析有误的一项是(B)A.前四句从传说入笔,化虚为实,写由黄鹤楼而生发的联想,叙昔人、黄鹤杳然已去,抒发了一种岁月不再、古人不可见之感以及岁月悠悠、世事茫茫的无限感慨。

B.后四句虚写,描写想象中从楼上眺望汉阳城、鹦鹉洲的芳草绿树,并由此引发乡愁。

C.颈联写汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。

“历历”“萋萋”描绘出山川清晰可见、草木极其茂盛的状貌,景致之美,令人陶醉。

D.尾联中“日暮”的苍茫,“烟波”的迷蒙,与怅然的乡愁交织。

由景生情,融情于景,使人的心境复归于渺然的忧思而益发深沉,不能自已。

(解析:B项中后四句是实写。

)8.用自己的语言描绘一下“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”所展现的景象。

【详见本课“学法点津”】明丽的阳光下,从黄鹤楼遥望对岸,汉阳的原野上绿树掩映,看上去清晰在目;鹦鹉洲上芳草葱茏茂盛,生机盎然。

(三)阅读《使至塞上》,回答问题。

9.从修辞的角度说说颔联“征蓬出汉塞,归雁入胡天”表达了诗人什么样的感情。

运用比喻、对偶的修辞手法,以“蓬”“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出使“汉塞”,像北归的大雁一样进入“胡天”,生动形象地表达了自己内心的寂寞伤感(被排挤出朝廷的伤感和怨愤)。

10.颈联的“直”和“圆”两字历来为人称道,说说这两个字为什么用得好。

“直”和“圆”准确地描写了大漠烽烟直上和长河映落日的景象,而且表现了作者面对此景时的深切感受。

“直”字在荒凉孤独中透着挺拔雄伟,“圆”字于苍茫壮阔中显现柔和温暖。

(遂宁中考)登岳阳楼杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼①,乾坤②日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

【注释】①坼(chè):裂。

②乾坤:天地。

11.请赏析“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”两句。

一个“坼”字写出了湖水仿佛在延伸,大地犹如被切割开的状态;一个“浮”字写出了天地万物仿佛日日夜夜都在洞庭湖水上浮动漂游的状态。

这两句运用夸张的修辞手法,生动形象地表现了洞庭湖壮阔磅礴的气势,富有动感和力度。

12.颈联和尾联分别表达了诗人怎样的情感?这首诗体现了“诗圣”杜甫怎样的情怀?“无一字”“有孤舟”可见诗人的孤苦伶仃,“戎马”“关山”点出了写作本诗时的战乱背景。

颈联表现了诗人对自己身世孤苦、晚境凄凉的哀叹,尾联表达了诗人对国家动荡不安、战乱不休的悲伤。

这首诗体现了诗人忧国忧民的情怀。

渡荆门送别钱塘湖春行1.请在横线上填写古诗文名句。

(1)李白《渡荆门送别》中化静为动,表现雄浑开阔意境的诗句是:山随平野尽,江入大荒流。

表现了奇特大胆的想象的诗句是:月下飞天镜,云生结海楼。

借故乡之水,表达对故乡思念之情的诗句是:仍怜故乡水,万里送行舟。

(2)白居易在《钱塘湖春行》中抓住早春特点,从俯视角度描写花草美景的诗句是:乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

从动物的变化写早春景象的诗句是:几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

2.解释下列加点词在文中的意思。

(1)来从.楚国游从:往(2)仍怜.故乡水怜:喜爱(3)水面初.平云脚低初:刚刚(4)几处早莺争暖树..暖树:向阳的树3.文学常识填空。

(1)《渡荆门送别》的作者李白,字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”。

(2)《钱塘湖春行》的作者白居易,字乐天,晚年号香山居士,唐代诗人,有“诗魔”之称,著有《白氏长庆集》。

4.下列朗读节奏划分正确的一项是( A )A.牧人/驱犊/返B.日暮乡/关何处/是C.山随/平野/尽 D.最/爱湖/东行不足5.下列诗句中没有运用典故的一项是( D )A.相顾无相识,长歌怀采薇。

B.昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

C.此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

D.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

6.古诗像一朵奇葩绽放在文坛上,散发着迷人的芬芳,吸引着我们前去观赏。

伟大的浪漫主义诗人屈原曾经吟唱:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

”的确,中国古诗之路也是漫长而修远的,现在请你和我们一起漫步古诗苑,完成下面的题目。

(1)请你为这次活动拟写一段富有诗意的开场白。

【示例】中国是一个诗的国度,中华诗词是民族文化的宝典,是一朵瑰丽的文学奇葩。

今天,就让我们漫步在这个色彩缤纷的世界,在鸟语花香中,品味古人的闲情逸致;在诗情画意中,感受古人的旷达胸襟吧。

(2)请根据下面两幅图片的内容,分别配上相关诗句。

①②①诗句:小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

②诗句:大漠孤烟直,长河落日圆。

(3)“飞花令”本为古人行酒令的一种,按顺序吟诵带“花”的诗词,答不上则罚酒。

《中国诗词大会》则简化为两人依次吟诵带主题字的诗句。

假如你参加了诗词大会,主题字为“江”,请你写出带“江”字的诗句。

【示例】日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

山随平野尽,江入大荒流。

(一)阅读《渡荆门送别》,回答问题。

7.请描绘出“山随平野尽,江入大荒流”这句诗的景象。

(100字以内)【示例】诗人乘舟顺江而下,两岸连绵起伏的群山像画卷一样伴随小舟的前行而逐渐展开,最后在广阔的原野尽头消失了;浩浩荡荡的长江水,奔涌向前,望着广阔无际的原野,诗人的视野顿时变得开阔了。

8.下列对诗歌赏析有误的一项是 ( C )A.首联叙事,紧扣诗题,交代了诗人此行的目的:初次离开家乡,从蜀地乘船至楚地的荆门。

B.颔联以游动的视觉描绘了两岸的地势由山脉过渡到平原,江水向原野奔腾而去的壮阔景象。

C.颈联以动写静,用两幅美丽的画面写江上美景,依次是天边云霞图,水中映月图。

D.尾联“送”字用得妙,突出故乡水送“我”到楚地还不忍分别的情义,含蓄地抒发了诗人的思乡之情。

(解析:C.颈联依次是“水中映月图”“天边云霞图”。

)(二)阅读《钱塘湖春行》,回答问题。

9.从诗中哪些词语可以看出描写的是初春景象?“初平”“争暖树”“啄春泥”“没马蹄”。

(或“早莺”“新燕”“乱花”“浅草”) 10.请从炼字的角度赏析诗歌的颈联。

“乱”字突出了早春各种花多而密的特点;“渐”字描写出了初春各种花逐渐开放的景象;“浅”字突出了初春的小草柔嫩的特点。

这些词语生动形象地表现了早春的妩媚动人、生机勃勃,表达了诗人对早春的喜爱之情。

商山早行温庭筠晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

11.发挥联想和想象,用自己的话描述“鸡声茅店月,人迹板桥霜”这两句诗所展现的画面。

【详见本课“学法点津”】鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余晖;足迹凌乱,木板桥覆盖着早春的寒霜。

12.这首诗抒发了怎样的情感?抒发了游子在外的孤寂之情和浓浓的思乡之意。

描绘诗句所展现的画面【典型例题】发挥你的想象,描述“树树皆秋色,山山唯落晖”所展现的画面。

【参考答案】每一棵树都顶着一抹金黄的秋色,每一座山都披上落日的余晖,多么静谧恬静。

【技法点睛】描绘诗句所展现的画面,应发挥联想和想象,用生动形象的语言描述画面。

解答这类题目要注意以下几个方面:1.正确理解诗词大意,找全景物,添加修饰语,写明句意。

2.在忠于原文的基础上,联系上下文及关键词,展开合理的联想和想象。

描绘画面不是解释说明,需要添加适当的细节描写。

3.可以恰当运用比喻、拟人等修辞手法,使语言形象、生动,增添语言的描写性。