人教版-物理-八年级下册-惯性的应用

- 格式:doc

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:1

初中物理“惯性、惯性现象”的教学设计沙河市第四中学作者;张莉民一、教材分析1.教材地位惯性是运动和力的关系知识中的一个重要概念,又与实践知识紧密相联.明确惯性概念,理解惯性现象,既是学习运动和力的关系乃至整个力学的基础,又是培养学生理论联系实际的重要途径.惯性是一个抽象的科学概念,在教学中还应重视发展学生的思维能力,开发学生的智力.2.教学目的1)知道惯性现象,知道任何物体在任何状态下都有惯性.2)会解释简单的惯性现象3.重点、难点惯性是物体固有属性的理解,用惯性解释生活和生产中的有关现象.二、教学思路本课题按照“展示现象→分析思考→整理扩展→巩固应用”的模式展开教学.通过教学程序的设计,充分发挥教师的主导作用和学生的主体作用,利用惯性实验的新奇,激发学生的学习兴趣,通过惯性概念的建立和应用,发展学生抽象思维的能力,分析问题和解决问题的能力。

三、教学过程1.观察抽象建立概念概念是从具体事例、实验事实中抽象出来的,只有首先为学生提供丰富典型的感性材料,才能从中抽象出本质特征,形成概念.为此,在引出惯性概念之前,先演示惯性球、抽纸条等实验,学生看到:当突然抽去底下物体的时候,上面的物体能保持原位不动,这个结果出乎学生的意料,激起学生的探究欲望.由此得出:静止的物体有保持静止的性质.既然静止的物体有保持静止的性质,那么运动的物体又有什么性质呢?举例:离开枪口的子弹失去了推力,还能继续前进.演示:运动的小车突然停止,车上的木块继续前滑.两个事例表明:运动的物体有保持原来运动速度和运动方向的性质.小结:静止的物体有保持静止状态的性质,运动的物体有保持匀速直线运动的性质.进一步归纳得出:任何物体都有保持原来运动状态的性质,这种性质叫做惯性.接着让学生举出生活和生产中的惯性例子.初步建立起惯性的概念.2.虚拟想象强化概念虚设一个与真实情况相反的物理条件,并以此推出一系列想象性的荒谬结果,用反面的荒谬启迪人们对正面真实的认识,这就是虚拟情景.对于惯性,学生常有疑问:物体真的有惯性吗?对此,教师引导发问:“假如某一时间地球上的物体突然失去了惯性,这对我们生活的世界将有什么样的影响呢?”引起学生的想象和讨论.正在进行比赛的运动场上,所有的球离开球拍后,因没有惯性而无法前行,掉落地上.足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球,甚至跳远、跳高等运动项目都将无法进行.离开枪口的子弹,因没有惯性无法向前射出,至多掉落在开枪者自己的眼前.美国霸权主义者最先进的核弹,如果正用来打击别国,也只能落在自己的跟前爆炸而自取灭亡.地球以360米/秒的速度不停地自西向东自转,离开地面的人因没有惯性而不会随地球一起运动,当他重新落回地面时,将落在原位置的西边.假如一个中国人离开地面数小时,当他降落到地面时,或许已经站在加拿大的国土上.许多物理现象自然形成,永久存在,人们司空见惯,习以为常,对其中隐藏着的科学真理难有深刻的理解.虚拟情景以其“虚”、“谬”、“奇”的特点,与真实世界形成强烈的反差,使人虚中见实,无中见有,从反面看到真实的直观,从而加深了对客观世界真理性的认识.3.比喻联想深化概念惯性是一切物体的固有属性,在任何情况下,物体的惯性都始终存在.学生却提出这样的问题:“惯性是物体保持原来运动状态的性质,那么,当物体的运动状态改变(即做变速运动或曲线运动)时,它的惯性岂不消失了吗?”要消除这样的疑问,无论用理论的推导或实验的证明都是困难的.然而我们却可以用下面的比喻来解除疑问.每个学生都有阅读的本领,但并不是每时每刻都在阅读,即使在劳动,阅读的本领照样存在;每个人都有睡觉的习性,但并不是每时每刻都在睡觉,即使在学习,睡觉的习性仍旧存在.同样的道理,物体有惯性,即有保持原来运动状态的性质,即使它的运动状态发生变化(做变速运动或曲线运动),它的惯性也同样存在,只不过没有直接表现出来罢了.惯性是物体的固有属性,不管这个物体在做什么运动,是否受到力的作用,物体的惯性始终存在.4.对照比较辨别概念(惯性惯性定律区别)比较是物理教学中较为常用的一种思维方法,对既有联系又有区别的不同知识进行比较,可以区别它们的相同点和不同点,使知识系统化,加深理解和记忆的效果.学生容易把惯性和惯性定律混淆起来,两者的区别和联系可列表对比如下:区别:1.前者是物体的固有属性,后者是物体的运动规律2.前者在任何情况下都存在,后者只有当物体不受外力作用时才遵守联系:惯性定律是物体在不受外力作用时,物体惯性的直接表现5.实例分析应用概念从具体事例中抽象出惯性概念,这只是实现了从感性认识上升到理性认识的第一次飞跃.学习的目的在于应用,教学中应指导学生从理性认识回到实践,实现认识上的第二次飞跃.应用惯性知识解释实际问题的例子是很多的.如:1)汽车突然开动、刹车、转弯时,车内乘客的倒向如何?2)匀速向前行驶的汽车里的乘客,向外跳车时,向哪个方向跳不容易摔倒?3)在匀速向前行驶的车厢里的乘客,分别向前跳远和向后跳远,哪一次跳得更远?4)在匀速向前行驶的车厢里的乘客向外掷石子,以相等的速度分别向前和向后掷出,哪一次掷得更远?5)在匀速、加速、减速向前行驶的车厢里的乘客,竖直上跳,当他落下时,分别落在原位置的哪一侧?上述各例,从惯性知识的单一应用,到惯性与速度知识的综合应用,从简单的匀速问题到较复杂的变速问题,层层深入,步步提高.在分析讲解中,引导学生掌握解答惯性问题的思路与方法,不但加深了学生对惯性知识的透彻理解,而且大大提高了学生分析问题和解决问题的能力.三、小结1.惯性的概念,一切物体在任何情况下都有惯性。

人教版物理八年级下册知识点总结人教版物理八年级下册知识点总结一、力1、力的概念:力是物体对物体的作用。

2、力的单位是XXX,简称N。

感性认识:拿两个鸡蛋所用的力大约为1N。

3、力的作用效果:力可以改变物体的形状和运动状态。

运动状态的改变一般指速度和运动方向的改变。

4、力的三要素是大小、方向和作用点,它们都能影响力的作用效果。

5、力的示意图用一根带箭头的线段表示大小、方向和作用点。

力越大,线段越长。

6、力产生的条件是必须有两个或两个以上的物体,并且物体间必须有相互作用(可以不接触)。

7、力的性质是物体间力的作用是相互的。

两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体,反之亦然。

二、弹力1、弹性是物体受力时发生形变,不受力时又恢复到原来的形状的性质。

塑性是物体受力发生形变,形变后不能恢复原来形状的性质。

弹力是物体由于发生弹性形变而受到的力,大小与弹性形变的大小有关。

弹力产生的重要条件是发生弹性形变和两物体相互接触。

2、弹簧测力计的结构包括弹簧、挂钩、指针、刻度和外壳。

它的作用是测量力的大小。

原理是在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,它的伸长量就越长。

使用时要注意认清量程和分度值,检查指针是否指在零刻度,轻拉秤钩几次,看每次松手后指针是否回到零刻度,力要沿着弹簧的轴线方向,不能超过量程,读数时视线与刻度面垂直。

三、重力1、重力的概念是由于地球的吸引而使物体受的力叫重力。

重力的施力物体是地球。

2、重力大小叫重量,物体所受的重力跟质量成正比。

公式为G=mg,其中g为重力加速度,约为9.8m/s²。

重力是指物体受到的向下的力,大小为9.8N/kg,表示1kg物体所受重力为9.8N。

在一般情况下,可以近似取g=10N/kg。

重力的方向是竖直向下,可用重垂线和水平仪检查墙是否竖直和桌面是否水平。

重心是指重力在物体上的作用点,质地均匀且外形规则的物体的重心在其几何中心上。

例如,均匀细棒的重心在中点,球的重心在球心,方形薄木板的重心在两条对角线的交点。

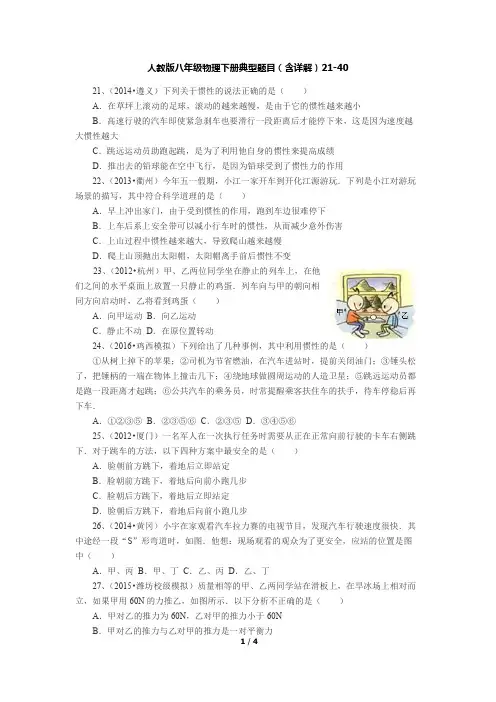

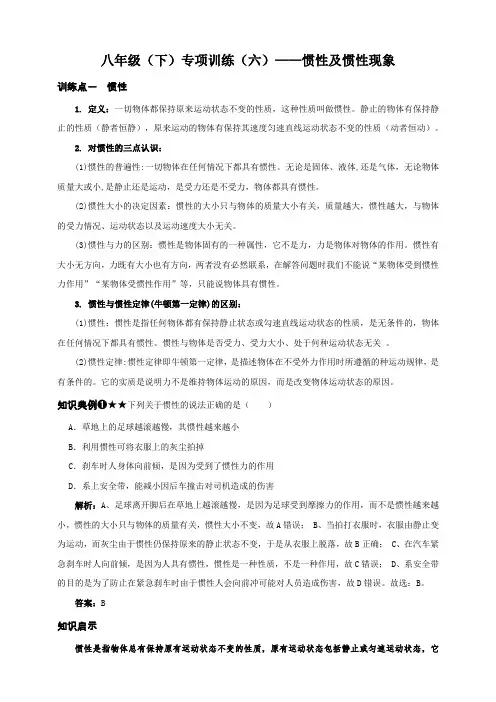

八年级(下)专项训练(六)——惯性及惯性现象训练点一惯性1.定义:一切物体都保持原来运动状态不变的性质,这种性质叫做惯性。

静止的物体有保持静止的性质(静者恒静),原来运动的物体有保持其速度匀速直线运动状态不变的性质(动者恒动)。

2. 对惯性的三点认识:(1)惯性的普遍性:一切物体在任何情况下都具有惯性。

无论是固体、液体,还是气体,无论物体质量大或小,是静止还是运动,是受力还是不受力,物体都具有惯性。

(2)惯性大小的决定因素:惯性的大小只与物体的质量大小有关,质量越大,惯性越大,与物体的受力情况、运动状态以及运动速度大小无关。

(3)惯性与力的区别:惯性是物体固有的一种属性,它不是力,力是物体对物体的作用。

惯性有大小无方向,力既有大小也有方向,两者没有必然联系,在解答问题时我们不能说“某物体受到惯性力作用”“某物体受惯性作用”等,只能说物体具有惯性。

3. 惯性与惯性定律(牛顿第一定律)的区别:(1)惯性:惯性是指任何物体都有保持静止状态或勾速直线运动状态的性质,是无条件的,物体在任何情况下都具有惯性。

惯性与物体是否受力、受力大小、处于何种运动状态无关。

(2)惯性定律:惯性定律即牛顿第一定律,是描述物体在不受外力作用时所遵循的种运动规律,是有条件的。

它的实质是说明力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。

知识典例➊★★下列关于惯性的说法正确的是()A.草地上的足球越滚越慢,其惯性越来越小B.利用惯性可将衣服上的灰尘拍掉C.刹车时人身体向前倾,是因为受到了惯性力的作用D.系上安全带,能减小因后车撞击对司机造成的伤害解析:A、足球离开脚后在草地上越滚越慢,是因为足球受到摩擦力的作用,而不是惯性越来越小,惯性的大小只与物体的质量有关,惯性大小不变,故A错误; B、当拍打衣服时,衣服由静止变为运动,而灰尘由于惯性仍保持原来的静止状态不变,于是从衣服上脱落,故B正确; C、在汽车紧急刹车时人向前倾,是因为人具有惯性,惯性是一种性质,不是一种作用,故C错误; D、系安全带的目的是为了防止在紧急刹车时由于惯性人会向前冲可能对人员造成伤害,故D错误。

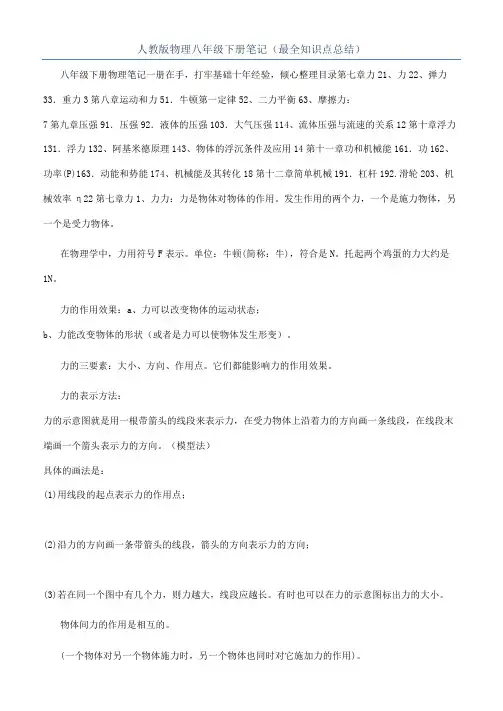

人教版物理八年级下册笔记(最全知识点总结)八年级下册物理笔记一册在手,打牢基础十年经验,倾心整理目录第七章力21、力22、弹力33.重力3第八章运动和力51.牛顿第一定律52、二力平衡63、摩擦力:7第九章压强91.压强92.液体的压强103.大气压强114、流体压强与流速的关系12第十章浮力131.浮力132、阿基米德原理143、物体的浮沉条件及应用14第十一章功和机械能161.功162、功率(P)163.动能和势能174、机械能及其转化18第十二章简单机械191.杠杆192.滑轮203、机械效率η22第七章力1、力力:力是物体对物体的作用。

发生作用的两个力,一个是施力物体,另一个是受力物体。

在物理学中,力用符号F表示。

单位:牛顿(简称:牛),符合是N。

托起两个鸡蛋的力大约是1N。

力的作用效果:a、力可以改变物体的运动状态;b、力能改变物体的形状(或者是力可以使物体发生形变)。

力的三要素:大小、方向、作用点。

它们都能影响力的作用效果。

力的表示方法:力的示意图就是用一根带箭头的线段来表示力,在受力物体上沿着力的方向画一条线段,在线段末端画一个箭头表示力的方向。

(模型法)具体的画法是:(1)用线段的起点表示力的作用点;(2)沿力的方向画一条带箭头的线段,箭头的方向表示力的方向;(3)若在同一个图中有几个力,则力越大,线段应越长。

有时也可以在力的示意图标出力的大小。

物体间力的作用是相互的。

(一个物体对另一个物体施力时,另一个物体也同时对它施加力的作用)。

支持力和压力和是一对相互作用力。

相互作用力:作用在两个物体上的两个力,大小相等,方向相反,作用在同一直线上,这两个力就是一对相互作用力,或者叫做作用力和反作用力。

2、弹力物体在受力时会发生形变,不受力时又恢复到原来的形状,这种性质叫做弹性。

物体的弹性有一定的限度,超过这个限度就不能恢复到原来的形状。

物体形变后不能自动地恢复到原来的形状,这种性质叫做塑性。

第七章力第1节1、请举例说明:(1)力能使物体发生形变(2)力能改变物体的运动状态(3)力的作用效果与力的大小、方向、作用点有关系。

解:(1)用力压海绵,海绵被压扁。

(2)用力将足球踢飞(3)力的作用效果与力的大小有关:用大小不同的力拉弹簧,弹簧的形变不同;力的作用效果与力的方向有关:用大小相同的力拉弹簧弹簧可以伸长、压弹簧弹簧就缩短;力的作用效果与力的作用点有关:同样大小的力,作用在门的不同位置,离门轴远的位置的力很容易把门推开,而离门轴近的位置的力很难推开门。

2、用线将吊灯悬挂在天花板上,线对灯的拉力F=4N。

请在图7.1-6中画出拉力F的示意图(图1)3、一个同学沿水平方向用75N的力推箱子,请在图7.1-7中画出这个力的示意图(图2)4、如图7.1-8,人坐在小船上,用力推另一艘小船,能够把另一艘小船推开而自己坐的小船不动吗?为什么?(图3)解:不能。

因为物体间力的作用是相互的。

当用力推另一艘小船时,另一艘小船也给自己坐的小船一个反作用力。

第2节1、在"橡皮泥上留下漂亮的指印""跳板被跳水运动员压弯”(图7.2-4)两个现象中,发生的是不是弹性形变?说说你的理由.解:“橡皮泥上留下漂亮的指印”不是弹性形变。

“跳板被跳水运动员压弯”是弹性形变。

因为在“橡皮泥上留下漂亮的指印”后,橡皮泥不能自动恢复原状。

2、小强用弹簧拉力器锻炼身体,刚拉开时没感到太费力,可是两手拉开的距离越大,就感到越费力。

这是什么原因?解:在弹簧的弹性限度内,弹簧的形变越大,产生的弹力越大。

因此两手拉开的距离越大感觉越费力。

3、试分析一个旧弹簧测力计不能准确测量的原因。

解:弹簧用久了后,弹性就会发生变化。

从而使该弹簧测力计不能准确测量。

4、请读出图7.2-5中两个弹簧测力计的示数。

圆筒测力计每个小格表示0.1N。

解:圆筒测力计的示数是1.5N 条形盒测力计的示数是1.15N5、如图7.2-6,将椭圆形厚玻璃瓶装满水,把细玻璃管通过带孔的橡皮塞插入瓶中。

《力》练习1.力的概念(1)力是一个物体对另一个物体的作用,前者为施力物体,后者为受力物体,所以说力不能脱离物体而存在。

一切物体都受力的作用。

(2)有的力必须是物体之间相互接触才能产生的,比如物体间的推、拉、提、压等力,但有的力物体不接触也能产生,比如重力、磁铁间、电荷间的相互作用力等。

(3)力的符号是F,单位:牛顿,简称:牛,单位符号是 N 。

2.力的作用效果:(1)力可以改变物体的形状。

(2)力可以改变物体的运动状态。

注:物体运动状态的改变指物体的运动速度方向或速度大小的改变或二者同时改变,或者物体由静止到运动或由运动到静止;形变是指形状发生改变。

3.(1)力的大小、方向、作用点叫做力的三要素。

力的三要素都会影响力的作用效果。

(2)做力示意图的要领:A、确定研究对象是哪个受力物体、所画力的作用点在哪儿和力的方向如何;B、从力的作用点沿力的方向画力的作用线,用箭头表示力的方向;C、力的作用点可以是线段的起点,也可以是线段的终点;D、完毕时记得标上所做力的符号,已知大小的还要标上力的大小4.物体间力的作用是相互的,甲对乙施加一个力的同时,乙也对甲施加了一个力。

由此我们认识到:①力总是成对出现的;②相互作用的两个物体,每个物体既是施力物体又是受力物体。

③相互作用力总是大小相等,方向相反,在同一条直线上,同时产生,同时消失7-2、弹力和弹簧测力计1.弹力(1)弹力是由于物体发生了弹性形变要恢复原状而对另一个物体产生的力。

压力、支持力、拉力等的实质都是弹力。

(2)弹力的大小、方向和产生的条件:①弹力的大小:与物体的材料、形变程度等因素有关。

②弹力的方向:跟形变的方向相反,与物体恢复形变的方向相同。

③弹力产生的条件:物体间接触,发生挤压。

2.弹簧测力计(1)测力计:测量力的大小的工具叫做测力计。

(2)弹簧测力计的原理:在弹性限度内,弹簧所受拉力的大小和伸长量成正比;(3)弹簧测力计的使用:①测量前,先观察弹簧测力计的指针是否指在零刻度的位置,如果不是,则需校零,观察弹簧测力计的分度值和量程,估计被测力的大小,被测力不能超过测力计的量程。

第八章运动和力单元总结(解析版)一、牛顿第一定律、惯性1.一切物体在不受外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

2.这就是说物体只要不受力(受到平衡力或合力为零),原来静止的物体会继续保持静止状态;原来运动的物体,会做匀速直线运动。

3.物体保持静止或匀速直线运动状态的性质叫惯性;牛顿第一定律也叫惯性定律。

4.物体质量决定惯性大小。

质量越大物体,保持原来运动状态的性质越强,即惯性越大。

5.一切物体都有惯性;惯性不是力。

惯性是一切物体的一种属性。

二、力的平衡1.我们把物体处于静止或做匀速直线运动的状态叫平衡状态。

2.物体处于平衡状态时,所受到的力叫平衡力;物体只受两个力时叫二力平衡。

3.作用在同一物体上的两个力,如果大小相等,方向相反,并且在同一直线上,这两个力就彼此平衡,这两个力叫平衡力。

简单称之为:同物、等大、反向、同线。

4.如果物体上只受到两个力作用,两力大小相等、方向相反并在同一直线上,那么物体一定处于静止或匀速直线运动状态。

三、摩擦力1.滑动摩擦力:两个相互接触的物体,当它们之间有相对滑动时,在它们接触面存在阻碍相对运动的力。

2.滑动摩擦力方向:与相对运动方向相反。

3.影响滑动摩擦力大小的因素:(1)摩擦力大小与两物体的接触面有关;当压力一定时,接触面越粗糙,摩擦力越大;(2)摩擦力大小与两物体间的压力有关;当接触面一定时,压力越大,摩擦力越大。

4.静摩擦:物体间有相对运动趋势但保持静止状态时,在接触面产生的摩擦力。

5.滚动摩擦:一个物体在另一个物体上滚动时产生的摩擦力。

知识要点一:牛顿第一定律、惯性牛顿第一定律是本章的重要考点,也是常考热点,在本章占据非常重要的位置。

本节包含两个重要知识点:牛顿第一定律和惯性;两者是不可分割两个知识点,是互相关联而又互相补充的知识。

在本节复习中,大家一定要注意以下几个方面问题:一、对牛顿第一定律的正确理解;二、牛顿第一定律的应用,经常与二力平衡结合;三、物体不受力的含义;四、影响惯性大小的因素;五、生活中利用和防止惯性的例子。

初中物理课本八年级下册篇一:八年级下册物理电子课本(2012年最新人教版)篇二:八年级下册最新人教版初中物理新课标教材总目录改物理八年级下册第七章力(力的三要素:力的大小,力的方向,力的作用点)第1节力第2节弹力(弹力三要素)第3节重力(重力三要素)第八章运动和力第1节牛顿第一定律(惯性)第2节二力平衡(同一直线的两个力的合力)第3节摩擦力(摩擦力的产生条件和三要素)第九章压强(中考计算或实验必考题。

)第1节压强(压强的意义与求法p=F/S)第2节液体的压强(液体压强的意义、求法和使用范围p=ρgh)第3节大气压强(一个大气压的大小;使用汞柱高度表1示气压)第4节流体压强与流速的关系(流体流速越大,压强越小;飞机升力的产生)第十章浮力(中考计算或实验必考题。

)第1节浮力(浮力的产生和计算方法)第2节阿基米德原理(F浮=G排=ρ液gV排 )第3节物体的浮沉条件及应用(物体的浮沉与物体的密度有关,利用物体的浮沉判断物体密度并能解决物理问题)第十一章功和机械能第1 节功(物体受力作用并在力的方向上移动一定的距离,则力对物体做功W=Fs)W第2节功率(力做功的快慢叫做功率P=t)第3节动能和势能第4节机械能及其转化第十二章简单机械(中考计算题必考)第1节杠杆(F1 l1=F2l2会画杠杆的力臂,画图题必考)第2节滑轮(会分析滑轮组的省力费距离规律)第3节机械效率(η=W会分析有用功和总功)2总W有篇三:2012年新人教版物理八年级下册课后练习及答案八年级下册课后练习及答案《第七章力》《7.1力》1.请举例说明:(1)力能使物体发生形变;(2)力能改变物体的运动状态;(3)力的作用效果与力的大小、方向、作用点有关。

(1)用力拉皮筋皮筋变长;大风将树吹弯了;用力压气球,气球被压扁。

(2)用头顶足球,会使足球变向 ;足球守门员将飞来的足球接住;汽车关闭发动机后,会慢慢停下来;用力蹬自行车,自行车会加速前进(3)推一个半开的门,你用力小了门是不动的,大了就动了,你推得方向不同门可能会打开或关闭,作用点是如果你在里门轴远的地方推,很容易推动,距离门轴近的地方很难推动2.用线将吊灯悬挂在天花板上,线对灯的拉力F=4N。

新人教版八年级物理下册《第八章运动和力》知识点总结8.1牛顿第一定律(又叫惯性定律)1、阻力对物体运动的影响:让同一小车从同一斜面的同一高度自由滑下,(控制变量法),是为了使小车滑到斜面底端时有相同的速度;阻力的大小用小车在木板上滑动的距离的长短来体现(转化法)。

2、牛顿第一定律的内容:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

3、牛顿第一定律是通过实验事实和科学推理得出的,它不可能用实验来直接验证。

4、惯性⑴定义:物体保持原来运动状态不变的特性叫惯性⑵性质:惯性是物体本身固有的一种属性。

一切物体任何时候、任何状态下都有惯性。

⑶惯性不是力,不能说惯性力的作用,惯性的大小只与物体的质量有关,与物体的形状、速度、物体是否受力等因素无关。

⑷防止惯性的现象:汽车安装安全气襄, 汽车安装安全带⑸利用惯性的现象:跳远助跑可提高成绩, 拍打衣服可除尘⑹解释现象:例:汽车突然刹车时,乘客为何向汽车行驶的方向倾倒?答:汽车刹车前,乘客与汽车一起处于运动状态,当刹车时,乘客的脚由于受摩擦力作用,随汽车突然停止,而乘客的上身由于惯性要保持原来的运动状态,继续向汽车行驶的方向运动,所以…….8.2二力平衡1、平衡状态:物体处于静止或匀速直线运动状态时,称为平衡状态。

2、平衡力:物体处于平衡状态时,受到的力叫平衡力。

3、二力平衡条件:作用在同一物体上的两个力,如果大小相等、方向相反、作用在同一直线,这两个力就彼此平衡。

(同物、等大、反向、同线)4、二力平衡条件的应用:⑴根据受力情况判断物体的运动状态:①当物体不受任何力作用时,物体总保持静止状态或匀速直线运动状态(平衡状态)。

②当物体受平衡力作用时,物体总保持静止状态或匀速直线运动状态(平衡状态)。

③当物体受非平衡力作用时,物体的运动状态一定发生改变。

⑵根据物体的运动状态判断物体的受力情况。

①当物体处于平衡状态(静止状态或匀速直线运动状态)时,物体不受力或受到平衡力。

人教版物理八年级下册第八章第一节《牛顿第一定律》(惯性)教案一. 教材分析《牛顿第一定律》(惯性)是人教版物理八年级下册第八章第一节的内容。

本节课主要介绍了惯性的概念、惯性的判断以及惯性的应用。

教材通过生活中的实例,使学生了解惯性的存在,并通过实验探究,让学生掌握惯性的判断方法。

教材还介绍了惯性在实际应用中的重要性,如汽车安全带的使用、运动员运动中的保护等。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经掌握了物体运动状态的改变、力的作用等基础知识。

但惯性概念较为抽象,学生难以理解。

因此,在教学过程中,需要运用生动的生活实例和实验,帮助学生直观地理解惯性的概念和判断方法。

三. 教学目标1.知识与技能:理解惯性的概念,学会判断物体具有惯性还是失去惯性;掌握惯性的应用方法。

2.过程与方法:通过观察、实验、分析等方法,探究惯性的存在和判断方法。

3.情感态度价值观:培养学生对物理学习的兴趣,认识惯性在生活中的重要性,提高学生的安全意识。

四. 教学重难点1.重点:惯性的概念、惯性的判断方法、惯性的应用。

2.难点:惯性的判断方法,惯性在实际应用中的理解。

五. 教学方法1.讲授法:讲解惯性的概念、判断方法和应用。

2.演示法:展示实验现象,让学生直观地感受惯性的存在。

3.探究法:学生分组实验,分析实验结果,探讨惯性的判断方法。

4.案例分析法:分析生活中惯性的应用实例,提高学生的安全意识。

六. 教学准备1.实验器材:小车、木块、篮球等。

2.教学课件:制作课件,展示实验现象和生活中的实例。

3.教学视频:准备相关教学视频,辅助学生理解惯性的存在和应用。

七. 教学过程导入(5分钟)1.利用交通事故视频,让学生了解惯性现象。

2.提问:什么是惯性?引导学生思考惯性的概念。

呈现(10分钟)1.讲解惯性的概念,如物体保持原来运动状态不变的性质。

2.展示实验现象,如小车碰撞木块,让学生直观地感受惯性的存在。

操练(10分钟)1.学生分组实验,观察和记录实验结果。

一、力(F 人教版八年级物理下册知识点总结《力》知识点)1、力是物体对物体的作用;物体间力的作用是相互的。

【点拨】①力不能脱离物体而单独存在,即有力作用就一定会涉及两个物体;②一个物体是施力物体(受力物体)同时也是受力物体(施力物体);③相互接触物体间不一定发生力的作用(如靠在一起的两个物体没有相互挤压)没有接触的物体间也有可能有力的作用(如磁铁吸引铁钉、电荷间作用)④一个物体对另一个物体施力时,另一个物体也同时对它施加力的作用。

2、单位:牛顿(N )。

托起一个鸡蛋的力大约为0.5N 。

3、力的作用效果:力能改变物体的形状,使它发生形变;力能改变物体的运动状态。

4、物体运动状态的改变包括运动速度大小的改变和运动方向的改变,二者任一方面改变,物体运动状态都发生改变。

【实例分析】物体运动状态不变的两种情况:静止和匀速直线运动。

5、力的大小、方向和作用点叫做力的三要素。

力的三要素都能影响力的作用效果。

6、力的示意图:物理学中,通常用一个带箭头的线段表示力。

线段的长短表示力的大小(同一个图中,力越大,线段要画得越长);箭头表示力的方向;线段的起点或终点表示力的作用点(力的作用点一定要画在受力物体上)。

二、弹力1、力学性能是选择材料的重要指标,通常包括弹性(受力时发生形变,不受力时,又恢复到原来的形状。

物体的弹性有一定的限度,超过这个限度就不能复原恢复到原来的形状。

)与塑性(形变后不能自动地恢复到原来的形状)、脆性(当受力达到一定值时会突然断裂,且无明显的塑性形变)与韧性。

2、物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力,弹力的施力物体是发生形变的物体。

压力、支持力、推力、拉力都属于弹力,弹力广泛地存在于生活中。

3、弹簧测力计的原理:在弹性限度内,弹簧受到拉力越大,弹簧伸长量就越长。

(或者:在弹性限度内,弹簧的伸长量与受到的拉力成正比。

)量程和分度值:(如图弹簧测力计)量程:5N ;分度值:0.2N ;测量值:3.2N 。

惯性的应用

【目的和要求】

1.认识什么是物体的惯性;

2.知道一切物体都有惯性。

【仪器和器材】

带有木柄的锤,长为200-300毫米的直尺或金属棒(直径10毫米左右)。

【实验方法】

1.把一个锤头松套在木柄上端,锤头能够轻易地取下。

然后握住木柄,把木桶下端对准地面迅速撞击几下,就很难把锤头取下来了。

2.把几块大小形状相同的长方块(用其他表面较光滑的稍重的物体也可以,如大棋子、满装的火柴盒等)叠在一起,用直尺或金属棒对准其中任一块水平敲击,则被击的一块飞出,其余的仍然叠在原位。

【思考题】

1.离弦的箭为什么能继续前进?

2.劈柴时,斧头被夹在柴中。

这时如果把柴的未劈开一端与地撞击,柴就会劈开;如果把柴的已劈开一端与地撞击,斧头就会被退出来,怎样解释这个现象?

编者提示:本小实验可辅以“力学”部分的物理实验教学,以此培养和提高学生的实验能力和素养。