中国建筑史大木作小木作35页PPT

- 格式:ppt

- 大小:2.74 MB

- 文档页数:35

第八章小木作

1.天花——平棋、平闇区别(宋)

平棋——在梁下用天花枋组成木框,在木框下放较大的木格和木板,板下施彩绘或贴以有彩色图案的纸;

平闇——在梁下用天花枋组成木框,框内设置密而小的木方格

2.宋清彩画区别

宋代彩画:

梁额彩画由“如意头”和“枋心”组成;

宋式如意头较明清简洁,在梁枋上所占比例也比较小;明清彩画:

梁枋上彩画由额头,藻头、枋心组成;

清式彩画种类:和玺彩画,旋子彩画,苏式彩画。

清式旋子彩画的几种构图形式:勾丝绕,喜相逢,一整二破。

大木作大木作,这是我国木构架的主要结构部分,由柱、梁、枋、檩等组成。

同时又是木建筑比例尺度和形体外观的重要决定因素,大木是指木构架建筑的承重部分。

简介中国古代木构架房屋建筑中负担结构构件的制造和木构架的组合、安装、竖立等工作的专业。

由于古代建筑是以木结构为骨干的,因此房屋的设计也归属大木作。

历史渊源由《考工记》所载“攻木之工七”,可知周代木工已分工很细,以后各代分工不同。

宋代房屋的附属物平棊、藻井、勾阑、博缝、垂鱼等的制作,归小木作,明清时则归大木作。

宋代大木作以外另有锯作,明清也归大木作。

木构架房屋建筑的设计、施工以大木作为主,则始终不变。

设计制度中国古代建筑在唐初就已经定型化、标准化,由此产生了与此相适应的设计和施工方法。

宋《营造法式》中,已载有一套包括设计原则、标准规范并附有图样的材份制(即古代的模数制,见材份)。

材份制一直沿用到元末。

明初,大量营建都城宫室,已不再用材份制。

清初颁布的清工部《工程做法》基本上使用了斗口制(见斗口),仍可看出材份制的痕迹,但在力学上已不如材份制严谨,各种构件的标准规范也无一致的准则。

实质上是旧的设计制度已被废弃,而新的设计制度还不完善。

结构形式从远古到汉代的木结构的形式迄今未能完全了解,仍在探索中。

从半坡遗址到商代盘龙城遗址、西周周原建筑遗址、汉代礼制建筑、石阙等,虽已有复原研究,但还都未能得出系统的结论,只能看出一些脉络:①殷商的墓室均用井干式结构,后代虽不普遍使用,但在木结构发展史中却有重大木作要作用。

②自商代至战国宫殿遗址中已发掘的平面柱网布置,均纵向成行列而横向常不成行列。

据此可推断屋架构造,系以纵架为主,直至汉代仍有应用,故纵架应是早期普遍使用的构造形式。

后来,辽金时期偶然也有使用纵架承托横架的构造,那是经过改进提高的纵架。

③自西周开始已用栌斗作为结合柱、梁的构件,以后逐步发展成栌斗上用栱、昂等组合成铺作(见斗栱)的复杂构造形式。

现在知道最早的关于具体的结构形式的记录, 是宋代《营造法式》中的殿堂结构、厅堂结构、簇角梁结构三种。

古建营造系列——小木作小木作是中国古代传统建筑中非承重木构件的制作和安装专业。

在宋《营造法式》中归入小木作制作的构件有门、窗、隔断、栏杆、外檐装饰及防护构件、地板、天花(顶棚)、楼梯、龛橱、篱墙、井亭等42种,在书中占六卷篇幅。

清工部《工程做法》称小木作为装修作,并把面向室外的称为外檐装修,在室内的称为内檐装修,项目略有增减。

简介⒈小木作,又称装修,可分为外檐装修和内檐装修。

前者在室外,如走廊的栏杆,屋檐下的挂落和对外的门窗等,后者装在室内,如各种隔断,罩,天花,藻井等。

⒉中国古代建筑以来按木工工艺的不同,把建造房屋木构架的叫作“大木作”;把建筑装修和木制家具的叫作“小木作”。

前者工人称“大木匠”,后者工人称“小木匠”。

装修项目门古称双扇为门,单扇为户,后世统称为门。

常用有以下数种。

棂星门出现于唐代或稍早。

地上栽两根木柱,柱间上方架横额,形成门框,内装双扇门。

宋代因柱头装黑色瓦筒,故称乌头门。

门扇四周有框,上部装直棂,下部嵌板,大的在背面加剪刀撑。

一般用作住宅、祠庙的外门。

明清时用在坛庙、陵墓中的棂星门的立柱改用石制。

板门用竖向木板拼成,两侧两块加厚,做门轴和门关卯口,其余的在背面嵌入水平的带巈。

宫殿上的板门,板钉在巈上,钉头加镏金铜帽称门钉,为装饰品。

门环由兽首衔住,称铺首。

一般住宅不用门钉,铺首做成钹形,称门钹。

板门出现时间最早,是门中最坚牢的,用于住宅外门、城门、宫殿祠庙的大门。

偶有用为殿门或殿内隔墙上的门。

软门用竖板拼成,拼缝处加压条。

一种背面有巈,构造近于板门,称牙头护缝软门;一种有边框,近于格子门,中心填板加护缝,称合板软门。

软门用作大门门扇是宋代的做法,清代已不用。

槅扇始见于宋代,也称格子门,是由唐代有直棂窗的板门发展出来的,用在外檐。

清代有用在内檐的,称碧纱橱。

每间可用四、六、八扇不等。

每扇用边挺、抹头等枋木构成内分两格至五格的框子。

一般为三格,上格最长,装透空槅心,中格最窄,装绦环板,下格装裙板。

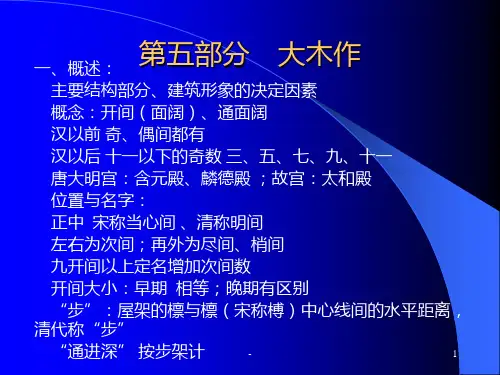

第四节 大木作大木作指木结构建筑中的主要结构部分,由柱、梁、枋、檩等组成。

同时也是建筑比例、形体的重要决定因素。

一、基本构件的认识柱、梁、枋、檩、椽2)平板枋(宋称普拍枋)•平置于阑额之上,是用以承托斗拱的构件。

最早见于西安兴教寺唐玄奘塔,宋辽开始使用渐多。

•断面变化:由扁宽变高窄,明清时宽度已窄于额枋。

•角柱处变化:从不出头到出头,出头形式有垂直截割或刻成海棠纹。

3)雀替(宋称绰幕枋) 雀替是置于梁枋下与柱相交处的短木,可以缩短梁枋的净跨距离。

(或)在额枋之下,由柱内伸出,承托部分额枋的构件。

(清)雀替的长度定为该间面阔的四分之一,各开间的雀替取相同的高度,为柱径的四分之五,厚为柱径的十分之四。

而长度随面阔递减。

雀替的种类:大雀替、龙门雀替、雀替、小雀替、通雀替、骑马雀替、花牙子2、梁(宋称梁或栿)宋朝按梁所承椽数命名; 清朝按梁所承檩条数命名。

直梁5:4或6:5明栿(露明)3:2(直梁、月梁)草栿(不露明)3:2清宋七架梁六椽栿五架梁四椽栿三架梁平梁双步梁乳栿单步梁(抱头梁)剳牵4、椽椽为垂直搁置在檩上,直接承受屋面荷载的构件。

按位置可分为飞檐椽(宋称飞子)、檐椽、花架椽、脑椽、顶椽(用于卷棚顶)。

椽子首尾钉在上下两条檩上。

每一条水平长度即檩的间距,称为一椽或一架、一步架。

椽子截面圆形,如有飞檐,即在檐椽上钉截面矩形的飞子。

其他构件的认识1、瓜柱(宋称蜀柱或侏儒柱)梁上架叠梁或承檩所用的短柱。

最初瓜柱仅用于脊檩下,其它部位用驼峰或短木加斗拱承叠梁。

元时,开始用方形的短柱。

2、驼峰形如骆驼之背,在“彻上露明造”中配合斗拱承载梁栿,为上下叠梁间的联系物。

3、叉手和托脚叉手一般在支撑脊槫的侏儒柱两侧,加强稳定性。

托脚 支撑平槫的斜向构件。

唐宋用;明清不用4、替木支持在栌头或令拱上的短木以承托梁枋(冠木)。

二、斗拱斗拱为柱与梁檩间的过渡构造。

由斗、拱、昂、组成。

斗,“盛米的斗”;拱,“肘形的短木”;昂,“斗拱中斜置的构件,起杠杆作用。

绪论1 .建筑风格:南方气候炎热而潮湿的山区有架空的竹、木建筑—“干阑”(下层用柱子架空,上层做居住用。

)2 .木建筑优势:1.取材方便2.适应性强3.有较强的抗震性能4.施工速度快5.便于修缮、搬迁3 .木建筑缺陷1.木材越来越稀少2.木架建筑易遭受火灾3.无论是抬梁式还是穿斗式结构,都难以满足更大、更复杂的空间需求,木材消耗量也很大,从而限制了他继续发展。

4 .我国木构建筑的结构体系主要有穿斗式和抬梁式:比较:穿斗式木构架用料小,取材较易,整体性强,但柱子排列密,只有当室内空间尺度不大时(如居室、杂屋)才能使用:而抬梁式木构架可采用跨度较大的梁,以减少柱子的数量,取得较大的室内空间,所以适用于宫殿、庙宇等建筑。

5 .斗拱是中国木架建筑特有的结构部件,其作用是在柱子上伸出悬臂梁承托出檐部分的重量。

唐宋以前,斗拱作用十分明显,布置疏朗,用料硕大:8.斗栱在宋代也称“铺作”,在清代称“斗科”或“斗栱”9.补间铺作起辅助支撑作用,转角铺作起承托角梁及屋角的作用,也是主要结构构件拱的主要构件是:栱、斗、昂。

向外悬挑的华栱是短悬臂梁,是斗拱的主干部件:“斗”是栱与昂的支座垫块:“昂”是斜的悬臂梁,与华栱作用相同。

6 中国古代单体建筑的特点是简明、真实、有机;“简明”是指平面以“间”为单位,由间构成单座建筑,而“间”则由相邻两榀房架构成,因此建筑物的平面轮廓与结构布置都十分简洁明确,人们只需要观察柱网布置,就可大体知道建筑室内空间及其上部结构的基本结构的基本情况7 中国古代建筑以群体组合见长,其中特别擅长于运用院落的组合手法来达到各类建筑的不同使用要求和精神目标。

庭院是灵魂,是由屋宇、围墙、走廊为何而成的内向性封闭空间。

8 中国古代两大主流哲学派别—儒家和道家都主张“天人合一”的思想。

历史上,建设者们主要从以下几个方面处理建筑与环境之间的关系:1.善择基址2.因地制宜3.整治环境4.心理补偿9 宋代李诫编修了“营造法式”第一章古代建筑发展概况1具有代表性的房屋遗址主要有两种:①长江流域多水地区由巢居发展而来的干阑式建筑:②黄河流域由穴居式发展而来的木骨泥墙房屋。