《修术与修道》

- 格式:docx

- 大小:12.21 KB

- 文档页数:1

离思·其四原文、注释及赏析离思五首·其四原文、注释及赏析离思五首·其四唐代:元稹曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

译文:曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

经历过波澜壮阔的大海,别处的水再也不值得一观。

陶醉过巫山的云雨的梦幻,别处的风景就不称之为云雨了。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

即使身处万花丛中,我也懒得回头顾盼;这缘由,一半是因为修道人的清心寡欲,一半是因为曾经拥有过的你。

注释:曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

曾经:曾经到临。

经:经临,经过。

难为:这里指“不足为顾”“不值得一观”的意思。

除却:除了,离开。

这句意思为:相形之下,除了巫山,别处的云便不称其为云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

取次:草草,仓促,随意。

花丛:这里并非指自然界的花丛,乃借喻美貌女子众多的地方,暗指青楼妓馆。

半缘:此指“一半是因为……”。

修道:指修炼道家之术。

此处阐明的是修道之人讲究清心寡欲。

君:此指曾经心仪的恋人。

赏析:“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”表面上是说看过“沧海水”、“巫山云”之后,其它地方的水和云已经很难再入诗人的眼底了,实际上隐喻他们夫妻之间的感情有如沧海之水和巫山之云,其深广和美好是世间无与伦比的——除爱妻之外,再没有能让诗人动心的女子了。

诗人借“沧海水”、“巫山云”这世间绝美的景象,表达了自己对爱妻坚贞不渝的感情,表现了夫妻昔日的美好感情。

“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,意境深远、意蕴颇丰,情感炽烈却又含蓄蕴藉,成为人们喜欢借用的`一副联语,后来不仅用来表达爱情深厚坚贞永固,还常被人们用来形容阅历丰富而眼界极高。

这首诗也从客观上进一步提升了人们对沧海之水巫山之云的认识。

“难为水”、“不是云”,情语也。

这固然是元稹对妻子的偏爱之词,但像他们那样的夫妻感情,也确乎是很少有的。

元稹在《遣悲怀》诗中有生动描述。

因而第三句说自己信步经过“花丛”,懒于顾视,表示他对女色绝无眷恋之心了。

魏晋南北朝时期的养生思想姓名郑晴院系历史与旅游文化学院专业历史学班级 1202班学号 1213010246魏晋南北朝时期养生思想一、魏晋南北朝养生思想发展的背景魏晋南北朝的三百余年间,中国社会进入一个战争频繁、政权更迭的动乱时期。

战乱和灾祸接踵而至的现实生活,极大地损害了人们的身心健康,使得当时人的寿命十分短暂。

为了摆脱这种困境,当时的士大夫阶层出于一种生命本能的需要,极力推崇养生之道;在道德修养方面,他们崇尚老庄之学,主张清静无为,顺应自然;在具体的养生实践上,则由重视导引吐纳转向炼丹服食,进而形成了一系列颇具道学色彩的养生方法。

二、魏晋南北朝时期养生学的代表人物1、嵇康(224~263年),字叔夜,三国时代著名的思想家、文学家和音乐家,魏谯郡铚县(今安徽濉溪县)人。

嵇康出生在儒学世家,曾做过曹魏的郎中、中散大夫,世称“嵇中散”,后由于不满司马氏政权而退隐。

嵇康深受老庄思想影响,其诗文之中多见老庄典故,老庄思想也是其养生学思想的主要来源,养生著作是《养生论》。

2、葛洪(283~363年,一说卒于343年),字稚川,号抱朴子,晋代著名的思想家、医药学家,丹阳郡句容(今江苏句容县)人。

葛氏自幼好学,精通医药,崇推神仙导引之术,晚年精研炼丹,一生著述繁富,最能反映其养生思想的代表作是《抱朴子·内篇》。

他主张养生为内,儒术应世为外。

3、陶弘景(456~536年),字通明,自号华阳居隐,南朝齐梁时著名道士、医药学家,丹阳秣陵(今江苏南京)人。

陶弘景为上清经之重要传人,并开创了对后世道教发展有深远影响的茅山宗,著有《养性延命录》,分为上下两卷,卷各三篇:第一为教诫篇,以精、气、神为核心,从理论上论述了养生之道;第二为食诫篇,从饮食角度论述养生祛病之理;第三为杂诫忌禳害祈善篇,论及生活起居,言行善恶,并及存想静养;第四为服气疗病篇;第五为导引按摩篇;第六为御女损益篇。

《养性延命录》是陶弘景系统总结归纳前人养生理论和方法的一部重要道教养生著作。

道教魏晋南北朝人物:葛玄、范长生、许逊、吴猛、葛洪、寇谦之、陆静修、陶弘景等【人物】一、葛玄葛玄(164—244)三国时方士。

字孝先。

丹阳句容(今属江苏)人。

据《抱朴子》记述,他曾经以左慈为师,修习道术,受《太清丹经》、《九鼎丹经》、《金液丹经》等炼丹经书,后传授给郑隐。

相传他曾在江西阁皂山修道,常辟瞄服食,擅符咒诸法,奇术甚多。

后世道教尊称为“葛仙公”又称“太极左仙公”。

北宋徽宗时封为“冲应真人”。

南宋理宗时封为“冲应孚佑真君”。

二、范长生范长生(?一318)十六国时成汉道士。

又名延九、重九,或名文(一作支),字元。

涪陵丹兴(今四川黔江)人。

他精通天文术数,博学多艺,居于青城山(今四川都江堰市境内),拥有部曲干余家,为当地天师道首领。

巴氐族人李特率领流民在益州起义,范长生曾资助军粮物资。

李特战死后,其子李雄率众攻入成都,打算迎立他为国君,固辞不就。

李雄建立成汉政权,拜他为宰相,加号“四时八节天地太师”,尊称为“范贤”,封西山侯,并免征其部曲的军粮,全部租税由他本人征收。

范长生修道长寿,传说他活了一百三十多岁。

著作有《道德经注》,《周易注》(见李鼎祚(周易集解》)。

旧时四川青城山有“长生宫”,为范长生的纪念之地。

宋代诗人陆游曾到此游览,吟诗说:“碧天万里月正中,清夜珥节长生宫。

”三、许逊许逊(239—374)东晋道士。

字敬之。

许昌人。

吴赤乌二年(239)母感风珠随腹而生。

生而颖悟,姿容秀伟。

少小通束,与物无忤。

及长,尝从猎射一鹿,鹿子堕后,鹿母犹回顾舐之,因悟。

遂弃弓矢,刻意为学。

博通经史,明天文地理,历律五行,谶纬之书。

尤嗜神仙修炼之术,初即颇臻其妙。

又闻西安吴猛得至人丁义神方,乃往师事。

丁公悉传其秘,遂司郭璞访名山,求善地,得西山逍遥山金氏之宅,日以修炼为事,不求闻达乡党。

代其孝友,交游服其德议。

长吏许穆皆其弟子也。

晋太康元年(280),尝为旌阳县(今湖北枝江县北,一说今四川德阳县)令。

时年四十二岁。

《彭祖经》原文及译文【原文】彭祖者,姓籛讳铿,帝颛顼之玄孙也。

殷末已七百六十七岁,而不衰老。

少好恬静,不恤世务,不营名誉,不饰车服,唯以养生治身为事。

王闻之,以为大夫。

常称疾闲居,不与政事。

善于补导之术,服水桂云母粉麋角散,常有少容。

然性沈重,终不自言有道,亦不作诡惑变化鬼怪之事。

窈然无为,少周游,时还独行,人莫知其所诣,伺候竟不见也。

有车马而常不乘,或数百日,或数十日,不持资粮,还家则衣食与人无异。

常闭气内息,从旦至中,乃危坐拭目,摩搦身体,舐唇咽唾,服气数十,乃起行言笑。

其体中或瘦倦不安,便导引闭气,以攻所患。

心存其体,面(明抄本面上有头字)九窍,五脏四肢,至于毛发,皆令具至。

觉其气云行体中,故于鼻口中达十指末,寻即体和。

王自往问讯,不告。

致遗珍玩,前后数万金,而皆受之,以恤贫贱,无所留。

又采女者,亦少得道,知养性之方,年二百七十岁,视之如五六十岁。

奉事之于掖庭,为立华屋紫阁,饰以金玉。

乃令采女乘辎軿,往问道于彭祖。

既至再拜,请问延年益寿之法,彭祖曰:“欲举形登天,上补仙官,当用金丹,此九召(杜光庭《墉城集仙录》卷六,采女条“九召”作“元君”。

是。

)太一,所以白日升天也。

此道至大,非君王之所能为。

其次当爱养精神,服药草,可以长生。

但不能役使鬼神,乘虚飞行。

身不知交接之道,纵服药无益也。

能养阴阳之意,可推之而得,但不思言耳,何足怪问也。

吾遗腹而生,三岁而失母,遇犬戎之乱,流离西域,百有余年。

加以少枯,丧四十九妻,失五十四子,数遭忧患,和气折伤。

冷热(明抄本无热字。

陈校本冷热二字作令)肌肤不泽,荣卫焦枯,恐不度世。

所闻浅薄,不足宣传。

大宛山有青精先生者,传言千岁,色如童子,步行日过五百里,能终岁不食,亦能一日九食,真可问也。

”采女曰:“敢问青精先生是何仙人者也?”彭祖曰:“得道者耳,非仙人也。

仙人者,或竦身入云,无翅而飞;或驾龙乘云,上造天阶;或化为鸟兽,游浮青云;或潜行江海,翱翔名山;或食元气,或茹芝草,或出入人间而人不识,或隐其身而莫之见。

在家修道须知的六个问题一、要想提高修炼效果,必须要有恒心、有毅力修道必须要有信心、恒心、毅力。

信心,就是要坚信修道是一种独特的身心锻炼的方法;恒心,就是长期不懈地坚持下去;毅力就是百折不挠地练,不能一暴十寒,半途而废。

功夫不负有心人,只要有恒心,功夫自然而成。

当年许多人信誓旦旦:没问题!但十年下来,有多少人坚持了呢?当初讲过:求道者多如牛毛,得道者凤毛麟角。

经过十年检验,这是对的。

一小时的站桩,谁都可以站下来;连续一个月的站桩,多数人可以坚持;连续一年的站桩,则并非很多人可以达到;而要坚持十年、一辈子,更是廖廖无几。

这里的客观原因很多:一是有些人原来身体有病,为了健康而修炼,练了一段时间后,身体好了,就不再坚持了;二是很多人为了出功能,经一段时间后未出大功能,便就此罢休了;三是由于俗业缠身,工作一忙就扔掉了;四是有些人初期立下恒心修炼,戒酒、戒烟、节欲,但时间一长,就禁不住欲望的诱惑,在修炼和欲望之间,选择了后者;十年过去了,回头看,正是这些障碍使千千万万修炼者难以坚持下去。

所以要提高练功效果,就要下决心真正解决恒心和毅力的问题。

可以说,任何一种经得起推敲的功法,只要长期修炼,都可以使人祛病健身,延年益寿;只要坚持,就可精力充沛,延缓衰老;如再有更高的目标追求,进行高层次的修炼,一直修炼下去,都会得到不同程度的成果。

修炼需要法、侣、财、地、时间等多种条件,没有一定的时间和毅力,难以持之以恒地修炼。

二、要提高修炼效果,就要处理好修炼与求道修真的关系人类最大的欲望是好奇心,最大的满足是自由解放。

这两个因素,激励着人们不断地探索宇宙奥秘,期望掌握宇宙规律,掌握自身命运。

有的人从哲学角度探讨,有的人从宗教角度探讨,有的人从科学角度探讨,有的人从人文角度探讨,有的人用外求法探讨,有的人用内求法探讨。

无论那一种,最终都是为了寻求真理,得到真理。

修炼是解开人类自身奥秘、自然奥秘的途径之一。

为求大道之理,千百年来,求道者前扑后继,很多人不惜用一生的时间和代价,在自己身上实践。

孔门七证修心法和三大层次孔门七证修心法和三大层次“知、止、定、静、安、虑、得”七字真言,是孔门七步学养功夫,也是《大学》之道研究的至高纲要所在。

教化是孔门着眼点,育化才是首要,怎么做人,完成人道,人伦本份,然后才能深入社会实践。

所以《大学》郑首讲:“大学之道,明明德。

”孔门七证修心法,是内明修养,内明从修身做起,所以《大学》讲:“自天子以至庶人,壹是皆以修身为本。

”孔门七证修心法“七字真言”从何入手理解,鄙人之见,可将“知、止、定、静、安、虑、得”分成三大层次。

第一大层次是“知”、“止”。

“知止而后有定”;第二大层次是:“定”、“静”、“安”,“定而后能静”,“静而后能安”;第三大层次是:“虑”、“得”。

“安而后能虑”,“虑而后能得”。

孔门七证修心法“七字真言”是相互制约,不能相互分离。

三大层次环环相扣,步步深入,分解如下。

二、深解“知”、“止”必须从“格物”入手中国人对“止”字理解范围也很广泛,“知”、“知道”、“知识”、“知己”、“知心”。

明代理学家王阳明先生“良知”、“良能”。

六祖慧能大弟子荷泽神会禅师提出:“知之一字,众妙之门。

”是入德之门,是明道悟道基础。

“止”可以理解为停止,适可而止。

这个“知”与“止”也可以讲适可以止。

但曾子在《大学》中有深解,“致知在格物”。

“格物”是首要的。

宋朝大政治家、大历史学家、大文学司马光在《资治通鉴》中将“格物”解释为“格杀”,真正是别有洞天。

人生活在世界上无时无刻都存在“七情”、“六欲”的诱惑,如一个人不能抗拒“物欲”诱惑,即不能做到“六根”清静。

所以《大学》讲:“致知在格物”,作为一个修道之人,首先是“格物”。

如“物欲”不格杀,整天迷恋于“物欲”烦恼之中,岂能谈入定入静。

三、“定”、“静”、“安”、“正心”是关键“止”是“定”之因;“定”是“止”之果。

魏晋以后,初期翻译佛经便借用《大学》“知止而后能定”,保留禅音,配合一个“定”字,就叫做“禅定”。

到了唐朝,玄樊法师又改译成“静虑”,这样一来更明显地借用“静而后能安,安而后能虑”,充分表达出思维修炼的内涵。

半缘修道半缘君全诗本文是关于诗词名句的,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

半缘修道半缘君全诗《离思》作者:元稹原文:曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

注释:1、曾经:曾经到临。

经:经临,经过。

2、难为:这里指“不足为顾”“不值得一观”的意思。

3、除却:除了,离开。

这句意思为:相形之下,除了巫山,别处的云便不称其为云。

此句与前句均暗喻自己曾经接触过的一段恋情。

4、取次:草草,仓促,随意。

这里是“匆匆经过”“仓促经过”或“漫不经心地路过”的样子。

不应解释为“按次序走过”。

例:宋陆游《秋暑夜兴》诗:“呼童持烛开藤纸,一首清诗取次成。

”元朱庭玉《青杏子·送别》曲:“肠断处,取次作别离。

”5、花丛:这里并非指自然界的花丛,乃借喻美貌女子众多的地方,暗指青楼妓馆。

6、半缘:此指“一半是因为……”。

7、修道:指修炼道家之术。

此处阐明的是修道之人讲究清心寡欲。

8、君:此指曾经心仪的恋人。

诗意:曾经领略过苍茫的大海,就觉得别处的水相形见绌;曾经领略过巫山的云霭,就觉得别处的云黯然失色。

即使身处万花丛中,我也懒于回头一望,这也许是因为修道,也许是因为你的缘故吧。

赏析:首二句“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,是从《孟子·尽心》篇“观于海者难为水,游于圣人之门者难为言”变化而来的。

两处用比相近,但《孟子》是明喻,以“观于海”比喻“游于圣人之门”,喻意显明;而这两句则是暗喻,喻意并不明显。

沧海无比深广,因而使别处的水相形见绌。

巫山有朝云峰,下临长江,云蒸霞蔚。

据宋玉《高唐赋序》说,其云为神女所化,上属于天,下入于渊,茂如松榯,美若娇姬。

因而,相形之下,别处的云就黯然失色了。

“沧海”、“巫山”,是世间至大至美的形象,诗人引以为喻,从字面上看是说经历过“沧海”、“巫山”,对别处的水和云就难以看上眼了,实则是用来隐喻他们夫妻之间的感情有如沧海之水和巫山之云,其深广和美好是世间无与伦比的,因而除爱妻之外,再没有能使自己动情的女子了。

贤,特辟其非佛非老之流,非辟真学佛.老考也。

否则前后一身,自相矛盾。

则二贤亦可笑也。

予也不才,窃尝学览百家,理综三教,并知三教之同此一道也。

儒离此道不成儒,佛离此道不成佛,仙离此道不成仙,而仙家特称为道门,是更以道自任也,复何言哉!平允论之曰:儒也者,行通济时者也;佛也者,悟道觉世者也;仙也者,藏道度人考也。

各讲各的妙处,合讲合的好处,何必口舌是非哉!失道者,无非穷理尽性以至于命而已矣。

孔子隐诸罕言,仙家畅言之,喻言之。

字样多而道义微,故人不知耳。

人由天地而育,亦由父母而生。

顺而用之。

则鼻祖耳孙,嗣续而成,逆而用之,则真仙上圣。

亦接蹬而出,同其理也。

《悟真篇》云,修身之事,不拘男女。

此金丹大药。

虽愚昧野人,得之立登仙位。

不拘贵贱贤愚、老衰少壮,只要素行阴德,仁慈悲悯,忠孝信诚。

全于人道,仙道白然不远也。

又须洞晓阴阳,深参造化,察其真伪,得阴阳之正气,觅铅汞之真宗。

方能换骨长生,居不夜之天,玩长春之景,与天地阿久,日月同明。

此正大丈夫分内事也。

至于旁门邪径,御女采阅,服炼三黄,烧饵八石,是旁门无功也。

又有以按摩导引,吐纳阿随,修服药草,为养生之方者,虽能暂去其疾,难逃老衰命尽,而被达人耻笑也。

伯端翁云,闭息一法,若能忘机绝念,亦可入定出神。

奈何精气神属阴。

宅舍难固,不兔有迁徙之苦。

更有进气补血。

名为抽添接命之本者,亦能避疾延年,保身健体,若欲服食养就胎仙,必不能也。

其他旁门邪径,乃实为苦道之异端也,何足道哉!或者谓人之生死,皆有数定,岂有违天数而逃死者,独不思福自我求,命自我造,阴骘可以延年。

学长生者,只要以阴功力体,金丹为用,则天数亦可逃也。

伏维我太上道祖,列圣两真,施好生之心,广度人之愿,宏开玄教,秘授仙方,名日金丹。

原始婴终,因此尽露天机,大泄元奥,其中行持妙用,三候三关,九琴九剑,药材法器,火候符章。

悉已敷衍全备,各宜详究诸经,以还其性命之本。

予论虽俗,义理最美,所谓真实不虚也。

倘得者无所猜疑,庶可以行特下手,虽不遇明师好友,得遇此书。

仙学网-养生撷粹-中国古代气功养生术的文化审视设为首页加入收藏与我联系首页仙学入门仙学人物内丹经典外丹经典养生撷粹道家文化佛学经典资料下载现在位置:首页 - 养生撷粹 - 中国古代气功养生术的文化审视中国古代气功养生术的文化审视一、引言中国传统文化犹如“深山大泽,龙蛇藏焉”,蕴涵了无数珍奇瑰宝,其中就有一种至今仍令人惊叹不已的养生之道——气功。

“气功”一词虽然古已有之,如晋代许逊的《净明宗教录》中就有《气功阐微》的篇目。

但是,正式将气功作为一个统一的名称,则是现代的事。

二十世纪五十年代,刘贵珍同志在《气功疗法实践》一书中,对“气功”两字作了全面解释,从此,“气功”一词流行开来,并成为各种炼气养生功法的总称。

在古代,气功流派众多,各派对气功的称谓也不尽相同,道家称之为“吐纳”、“内丹”,佛家称之为“静坐”、“止观”,儒家称之为“养气”、“修身”,医家称之为“导引”、“按跷”……总之,不论是吐纳导引,还是静坐养气,都没有超出气功的范围。

这种通过身心调炼,达到养生目的的气功术,在中国文化的长河里绵延了数千年,对传统文化产生了广泛而深远的影响。

本编从传统思想观念、思维方式和学术思潮等方面,对气功与中国传统文化的关系作一些分析。

思想观念方面,中国古代气功养生术对生死气化的哲学思想、羽化长生的神仙思想、清净无为的政治思想以及正心诚意的伦理思想等,都产生了极大的影响;思维方式方面,中国古代气功养生术与整体综合的直观思维、对立统一的辩证思维、类比推导的联想思维以及观物取象的象征思维等,都有着直接的关系;学术思潮方面,中国古代气功养生术与魏晋玄学思潮、隋唐佛学思潮和宋明理学思潮等,也有着内在的渊源关系。

对此进行探讨,我们可以发现:中国古代气功养生术有着极其丰富的文化内涵,它与传统文化互相依存、互相促进。

因此,中国古代气功不仅是一种养生之道,更是一种文化现象。

先哲认为,一切都必须以修身养性为基础,以安身立命为本根。

出典汉末道教创兴起后,也将辟谷之术也纳入其修仙方术之列,并从宗教神秘主义的神学角度加以重新神学化阐释。

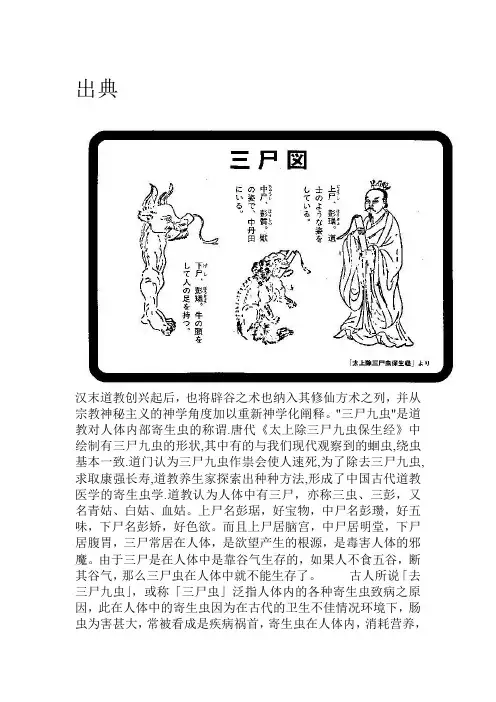

"三尸九虫"是道教对人体内部寄生虫的称谓.唐代《太上除三尸九虫保生经》中绘制有三尸九虫的形状,其中有的与我们现代观察到的蛔虫,绕虫基本一致.道门认为三尸九虫作祟会使人速死,为了除去三尸九虫,求取康强长寿,道教养生家探索出种种方法,形成了中国古代道教医学的寄生虫学.道教认为人体中有三尸,亦称三虫、三彭,又名青姑、白姑、血姑。

上尸名彭琚,好宝物,中尸名彭瓒,好五味,下尸名彭矫,好色欲。

而且上尸居脑宫,中尸居明堂,下尸居腹胃,三尸常居在人体,是欲望产生的根源,是毒害人体的邪魔。

由于三尸是在人体中是靠谷气生存的,如果人不食五谷,断其谷气,那么三尸虫在人体中就不能生存了。

古人所说「去三尸九虫」,或称「三尸虫」泛指人体内的各种寄生虫致病之原因,此在人体中的寄生虫因为在古代的卫生不佳情况环境下,肠虫为害甚大,常被看成是疾病祸首,寄生虫在人体内,消耗营养,危害健康,在《后汉书》中记载着华陀传授「漆叶青黏散,予弟子樊阿」,说是「久服去三虫,利五脏,使人头不昏」樊阿用之而「寿百余岁」。

编辑本段名称《太清玉册》名称《太清玉册》卷八,上尸彭琚又名青姑,伐人目,居人头,令人多欲,中尸彭瓒又名白姑,伐人五脏,居人腹,令人好食五味,下尸彭矫又名血姑,伐人胃命,居人足,令人好色。

九种寄生虫《长生胎元神用经‧去三尸九虫方》人身体有九种寄生虫,伏虫,蚘虫,寸虫,肉虫,肺虫,胃虫,鬲虫,赤虫,蜣虫。

别有治方。

《道藏》卷八十二名称《道藏》卷八十二庚申部三尸篇说到,人身中有三尸虫,居三丹田上尸虫名为彭候,在人头内,令人愚痴呆笨,没有智慧。

中尸虫名为彭质,在人胸中,令人烦恼妄想,不能清静。

下尸虫名为彭矫,在人腹中,令人贪图男女饮食之欲。

编辑本段作用上尸虫能给人托梦,人之种种梦境皆上丝虫所为,丝虫盘驻脑中,睡梦之中人们分不清是自己语言还是为尸虫所惑。

道教道性论浅议*导读:隋唐时期,中国道教正式开始对得道成仙之依据等问题进行了深入探讨,从而提出了具有非常重要理论意义的道性隋唐时期,中国道教正式开始对得道成仙之依据等问题进行了深入探讨,从而提出了具有非常重要理论意义的道性论。

道性论的提出,极大地推进了道教的学理化进程。

它不仅对众生悟道成仙的理论根据进行了严密的论证,而且还大大简化了道教的修炼程序,把修道的重点安置在修己一心上,使得道教由外在的形体修炼逐渐转向内在的心性炼养,从而拓宽了道教理论建设和修行实践的发展空间。

道性论为道教形成完整而又圆融的本体论、修行论、解脱论理论体系奠定了坚实的理论基础。

一、道性论的发展轨迹所谓道性,就是指道的一种潜在规定性,它是众生禀赋于道或与道同一的不变之性,它是众生之所以能修道而得道的根本依据或可能性。

道性一词据说最早出现于《老子河上公注》中,因其道法自然,无所法也一句曾被注释为道性自然,无所法也。

此后,道性一词便散见于其他的一些道教典籍之中,自然也成为道性所具有的重要内涵。

然而值得注意的是,这里所云的道性自然指的却是道的特性和本性,是从另外一个角度对道体的描述,是道体论而非成道根据的道性论。

杨维中先生认为:在早期道教经典中,道性往往与道体可以替换使用,它是指道之体性。

道教具有真正意义上的道性说,应始于《抱朴子内篇》。

其《辩问》篇曾云:按仙经以为,诸得仙者,皆其受命偶值神仙之气,自然所禀。

故胞胎之中,已含信道之性,及其有识,则心好其事,必遭明师而得其法,不然,则不信不求,求亦不得也。

⑴葛洪虽未直接使用道性一词,但从其道之性的内涵来看,确实可以目睹后来道性内涵之端倪。

在这里,葛洪指出神仙之气是天然存在的,是成仙之依据,但不是每个人都能幸运分享到的;胞胎之中,已含信道之性,但必须通过明师指点,加上自己的信求,方可得之。

很显然,葛洪的道性论与后来的道性遍在,清静自然,修心可得,得即仙成的系统道性论思想,尚有一定的差距,但它毕竟为道教的道性说拉开了序幕。

《道士下山》解说文案_道士下山:下山·上山·悟作者:吾爱影人中国动作/剧情/冒险电影《道士下山》,于2015年上映,由陈凯歌导演,陈凯歌张挺编剧,影片讲述了不谙世事的小道士,因为闹粮荒离开道观下了山,一脚踏入了光怪陆离的万丈红尘之中,他以一颗赤子之心面对一切,才发现这个世界与他的想象有多么不同,他终于明白了临下山前师傅说过的一句话:“不择手段是豪杰,不改初衷真英雄”。

清者阅之以成圣,浊者见之以为淫。

上面这句是李敖的小说《上山上山爱》的开篇语,说的很好,但小说一般。

用之于陈凯歌的《道士下山》,也足以概括,只是前一句有些过其实,但后一句确凿无疑。

我将这篇文章的标题概括为《下山·上山·悟》,以借用李敖的智慧。

道士下山,是说小道士何安下从开始的被动下山,再到后来的重新上山的过程。

此中,他见证并参与了俗世间的恩恩怨怨,体悟了道的精髓,以体验的方式修了身见了性。

看清了陈凯歌导筒下的《道士下山》,尽管成不了圣,但足以洞察世事,而浊者仅看到林志玲与吴建豪的偷情,看到张震与郭富城之间的基情,并聊作饭后谈资,是以为淫。

既然讲道士,就离不开道。

所谓道,老子在《道德经》中开篇就说:“道可道,非常道;名可名,非常名。

无名天地之始,有名万物之母。

”就是说道是宇宙本源,天地之始,万物之母,却又玄而又玄,不可名状。

中国的道教源出于黄老之术,尊崇《道德经》,以道为信仰,以修道、求道为修法之路,以达修心见性之目的,最终与永恒化为一体。

《道士下山》讲述的就是这样一个修道的经历。

中国古典小说以章回体引为滥觞,《水浒传》的链式结构又别具一格,故事主角随章节变化而自然转化,还全不见突兀。

民初《江湖奇侠传》秉承了这种创作传统,遂开武侠小说先风。

徐浩峰写《道士下山》,也继承了施耐庵与不肖生的写法,以一个天真无邪的小道士为视角,串联起了各色奇人异事,勾勒出了民国期间不为人知武林与江湖现状。

其实小说也算不上杰作,对于民国奇人的描摹,也比不上冯骥才的《俗世奇人》。

《离思-曾经沧海难为水》元稹唐诗注释翻译赏析作品简介:《离思·曾经沧海难为水》是唐代诗人元稹创作的七言绝句,是《离思五首》的第四首诗。

这首诗并未直接写人,而是“索物以托情”,通篇采用巧比曲喻的手法,以世间至美的形象“水”、“云”、“花”来表达对妻子的无限怀念,感人至深,催人泪下。

诗人用一往情深的笔触,真挚热烈的情怀赞美了夫妻之间的恩爱,抒发了对妻子的爱恋与怀念之情。

全诗言情而不庸俗,瑰丽而不浮艳,悲壮而不低沉,成为传之千古的绝唱。

作品原文:离思五首·其四[唐]元稹曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

作品注释:①曾经:曾经到临。

经:经临,经过。

②难为:这里指“不足为顾”“不值得一观”的意思。

③除却:除了,离开。

这句意思为:相形之下,除了巫山,别处的云便不称其为云。

此句与前句均暗喻自己曾经接触过的一段恋情。

④取次:草草,仓促,随意。

这里是“匆匆经过”“仓促经过”或“漫不经心地路过”的样子。

不应解释为“按次序走过”。

例:宋陆游《秋暑夜兴》诗:“呼童持烛开藤纸,一首清诗取次成。

”元朱庭玉《青杏子·送别》曲:“肠断处,取次作别离。

”⑤花丛:这里并非指自然界的花丛,乃借喻美貌女子众多的地方,也暗指青楼妓馆。

⑥半缘:此处指“一半是因为……”。

⑦修道:此处指修炼道家之术。

此处阐明的是修道之人讲究清心寡欲。

⑧君:此指曾经心仪的恋人。

作品译文:经历过沧海之水的汹涌澎湃,别处的水就不足为顾,就不会再为一些细小涓流所吸引;领略过如梦似幻的巫山云雨,那别处的云就根本不能称其为云!“我”在美女如云的花丛中信步穿行,懒得回头顾盼,这缘由,一半是因为修道人清心寡欲、修身养德,遵循自己处世的原则,一半则是因为心里只有你再容不下其他人!创作背景:本诗作于元和五年(810年)贬官江陵府士曹参军时。

一说作者因怀念年少时的恋人崔莺莺而作此诗。

所谓崔莺莺者,即诗人所写《莺莺传》中的崔莺莺,实为寒族女子崔双文。

浅论《钟吕传道集》的修道思想【摘要】本文以《钟吕传道集》为研究对象,从道论、真仙论、环境论、阴阳五行论、方法论五个方面对该书思想进行探究。

【关键词】《钟吕传道集》;内丹;修道《钟吕传道集》为道教金丹派的重要典籍。

其思想集中体现为内丹修道思想。

该书围绕修道实践组织了十八个专题。

合而论之,包含有如下思想:道论:道家或道教之所以以“道”命名,就在于其理论的中心是“道”。

道论是道家和道教的根本思想,而为其理论之基础。

由于道家根本经典《道德经》开篇便言“道可道,非常道;名可名,非常名”,从此,使“道”蒙上了一层只可意会不可言传的神秘色彩。

而后世对“道”的理解也各不相同,由此形成了形形色色的道论。

在《钟吕传道集》中,第二“论大道”集中阐述了对“道”的认识:“大道无形、无名、无问、无应。

其大无外,其小无内。

莫可得而知也,莫可得而行也。

”这是对“道”总的介绍。

之后,对种种败坏大道的“小法旁门”大力驳斥,以斥邪归正。

进而具体介绍大道的生化过程:“道本无问,问本无应。

及乎真元一判,太朴已散。

道生一,一生二,二生三。

一为体,二为用,三为造化。

体用不出于阴阳,造化皆因于交媾。

上、中、下列为三才,天、地、人共得于一道。

道生二气,二气生三才,三才生五行,五行生万物。

万物之中,最灵最贵者,人也。

惟人也,穷万物之理,尽一己之性。

穷理尽性以至于命,全命保生以合于道,当与天地齐其坚固,而同得长久。

”值得注意的是,该论最终将“道”落实到人身上来,因“人”为修道实践的主体。

可见,该书论论不忘修道,句句不离实践,实为真正修炼之指参。

真仙论:詹石窗教授认为,道教的宗旨在于“延年益寿、得道成仙”。

而李刚教授认为,道教生命伦理学以“劝善成仙”为主题。

“仙”为道家、道教理想的人格模型。

“成仙”为道教修炼的最终目标。

道教始终与神仙信仰紧密联系在一起,道教的神仙传说层出不穷、数不甚数。

从《山海经》里的神话传说,到刘向《列先传》、葛洪《神仙传》里的神仙能人,到近世包括《八仙出处东游记》、《封神演义》、《西游记》在内的各种神魔小说,无一不弥漫着神仙的气息。

道家修养四大境界:这应该就是修道修丹最大的阻碍!此文只谈论道家之人在心性上的修养境界,不涉及功法法术和功夫层次境界。

个人修养上的境界不同,对道的理解也不同,所言所悟也有所不同,人生之境界在于人之自我创造,在求完成其人生,遵循一定的规范,求得自我正确的修养,不断精进。

惜乎芸芸众生,落漠于凡俗境界与功利境界中,不能解脱超越,感慨良多也!功利境第一又可称为凡夫境。

凡沉溺于富贵功名与物质境界中不能超凡脱俗者,皆凡夫境。

能用存养省察正心养性及克己归仁功夫,力自修养以向上者,即可由凡夫而为君子以致圣人。

修养之道在能去人欲而存天理,去人心而存道心。

人类大都为物尘所蒙蔽,为名利所陷,生于斯,死于斯,代代相传,愈陷愈深,灵命丧尽,几难有人迷途知返,能毅然超脱功利境界者。

凡在功利之境中者,陷于舍得交换,因其欲得故而要舍,其目的性明确,若不能得,则不会去舍,一切行为在于交易,舍与得亦在等价交换,与大道交换与天地交易,故去道远矣,一旦其舍不能换来预想之得,则心生愤恨,嗔怼他人,甚至诅咒,仁义道德在此刻轰然倒塌,人心之中再无敬畏,活泼泼一副满口道义的小人嘴脸,即所谓假仁假义,俗世中恶言此类人等则为“满嘴仁义道德一肚子男盗女娼”者即是如此。

道家所言此类人为行仁义,行字在前,仁义在后,故“行”在内心主观,我欲去行也。

通过学道明道而知,人若要得天道所酬,当多做仁义之事以赞算筹。

故强迫自己去做仁义之事,以舍为筹码易其所欲得,其行为与达道者无异但其心性修养境界则天壤之别耳!道德境第二由功利境进而进入道德境,主在能解脱功利境界、无止境界之束缚,尽心尽性,立德养气以修道,使气质变化超世独立,动心起念不堕凡俗观念中,保其本性灵根全其天真即是全真。

人皆有圣性,返璞归真,以存其本来赤子之心与圣性,扩而充之,上登圣境。

道德境界心性修养较之功利境界高出不知凡几,行事出言未曾思考斟酌率性而发本性而行,但事事言言无一不和道德仁义,无心去行道德但处处符合道德,此所谓道德行、仁义行,此处行在后面,与功利境相较少了交易,得与不得与其无关,舍才是关键所在,舍出之物之言之行,不再关心是否有得,得到所酬也不再分析是何处之舍,一行一动不求回报不再存交易心,此时即为道德境中人,便在此境界中潜修不改可成圣人。

南怀瑾《静坐修道与长生不老》*导读:静坐第一;观山水第二;看书画第三;与良朋讲论;教子弟读书。

有道可修,长生不老是有可能的。

个人出世的事功,并非入世利人的事静坐第一;观山水第二;看书画第三;与良朋讲论;教子弟读书。

有道可修,长生不老是有可能的。

个人出世的事功,并非入世利人的事业。

如果一面要求实现人生种种的满足,同时又要长生不老而成神仙,那只有问之虚空,必无结果。

静坐的方法只有一桩静坐。

静坐的姿势,大约有96种之多。

可是所有方法的共通目的,都是在求静。

植物,都是在静态中成长,在动态中凋谢。

人的生命,经常需要与活动对等的便是休息。

睡眠,是人要休息的一种惯性姿态,人生往复不绝的生命动能,也都靠充分的休息而得到日新又新的生机。

是谓静为躁君。

静是培养接近于先天智慧的温床。

人类的知识,都从后天生命的本能,利用聪明,动脑筋而来。

《因是子静坐法》,蒋维乔先生著,本身学静坐的经验谈。

任何中西医药治疗疾病的根本方法,都靠静养,所有中西药物,只有帮助治疗的功效,并无绝对去病的作用。

疾病之所以恢复了健康,得到药物帮助的效果,仅有十之三、四,靠着卧床住院的静养,因此引发本身体能的治疗效果而获生机,却占十之六、七的重要。

除了医学所称的十二经脉以外,另有气脉,便是道家重视的奇经八脉。

奇经八脉,包括了督、任、冲、带、阳维、阴维、阳跷、阴跷(乔足旁)。

现代所谓的生理学,严格地说,只能称为人体解剖学,都以解剖人死之后的身体而得到的证明,并非像中国古代,从活人身上求得证据。

所谓知觉,包括心理思虑想念等等现象。

所谓感觉,包括身体气机觉受等等作用。

但综合起来,两者都是心的动向。

人在静坐中,感觉体内气机发起作用时,最容易犯的错误,便在不知不觉中,会把注意力集中在感觉上面,而且愈来愈强,于是,全部心力就会搅乱气机,构成幻想、联想等狂乱心理。

或认为自己气脉已通便沾沾自喜,或成为走火入魔的病态。

佛门中修习禅定的方法,大多采用七支坐法,简称为跏趺坐,俗名盘足坐法。

[《淮南子》中的“性”与修真] 淮南子中的神话故事在《淮南子》一书中,其理想人格的代表是真人,真人优游于世,超越生死并具有无限能力。

“故闭四关则身无患,百节莫苑,莫死莫生,莫虚莫盈,是谓真人。

”(《本经训》)“若夫神无所掩,心无所载,通洞条达,恬漠无事,无所凝滞,虚寂以待,势力不能诱也,辩者不能说也,声色不能淫也,美者不能滥也,智者不能动也,勇者不能恐也,此真人之道。

”(《?真训》)而之所以能够达到这样,是因为其性合道。

《淮南子》中说:“所谓真人者,性合于道也。

”(《精神训》)因此性的修养在修炼中十分重要,“圣人之学也,欲以返性于初,而游心于虚也”。

(《?真训》)圣人所要学的在于通过对心性的修养达到如真人般合于道的状态。

《淮南子》认为“达至道者,理情性,治心术,养以和,持以适”,对心性进行治理,是达于道的一个必要条件。

“性”这个字,在《淮南子》中出现过许多次,但是却没有出现单独的具体的论述。

据傅斯年在《性命古训辩证》中所考证的,“性”字原作“生”,只是后来逐渐加上了一个心字符。

而“所生之本,所赋之质亦谓之生”。

傅斯年认为,“后人所谓性之一词,在昔仅表示一种具体动作所产生之结果”。

艾兰在《中国早期哲学思想中的本喻》中也提到“近来不少学者认识到,性是一个动态的而非静态的术语……不同的事物,也许禀承了相同的品性……这个意象并非指必须由此开端的事物,而是指承继下来按一定途径发展的潜能”。

这说明,“性”是可以包含有多种可能和结果的,而从《淮南子》对“性”的一些论述中,也确实证明了这一点,即“性”是表示在不同情况下可能发展出的不同状态,它是一个表示动态过程的字,因此无法用固定的某个情况去描述或者定义,只能对洼进行不同情况的分析。

这主要表现在:一、性是可以变化的。

比如:“人之性无邪,久湛于俗则易”,人之性在社会环境中久了就会随着环境而改变。

《齐俗训》二、性是可分的,因此性是多种多样的。

一个人身上可以有着不同的性,如:“人之性,少则猖狂,壮则暴强,老则好利,一人之身,既数变矣”,(《诠言训》)“民有好色之性,故有大婚之礼;有饮食之性,故有大飨之谊;有喜乐之性,故有钟鼓管弦之音;有悲哀之性,故有衰?哭踊之节”。

《修术與修道》

无论什么法,都属于术,皆不属道。

以术为道,则是舍本逐末。

修道最直接根本的方法,就是在心意上下工夫,使自我的活动消停,合神于背后最根本的自己。

每天沉迷在修炼的梦幻之中,逃避现实,是不可取的行为。

修道不是让你变成一个无所不能的主宰的成神之路,而是一个认证万物本源,万物同源,万物本一的过程。

所有的都是为了更好地修道来辅助的,以术为道,不但是舍本逐末,而且可能让人陷入其他的纠葛之中。

以术为道,侵犯他人自由意志,必遭反击。

人人皆是同源,同等不二,不是一个人修成了某些术就成为可以凌驾于他人的神了。

所有人都要遵循自由意志的最高规则,侵犯了他人的自由意志,就要遭受到蝴蝶效应的业力。

业力越修越多,不是越来越迷茫吗。

功夫修的再高,不会好好做人,不懂得人人平等乃至万物平等,无法与他人乃至万物心平气和地交流,一味地固执己见,自私自利,全然不顾他人感受,这样又怎么能入道呢?

修道前,好好做人,好好生活;修道后,好好做人,好好生活。