货币银行学 第八章 货币供给(北大)

- 格式:pptx

- 大小:312.10 KB

- 文档页数:46

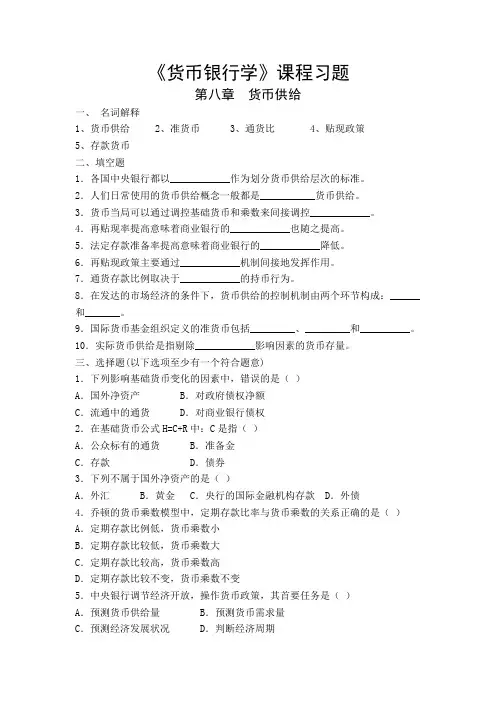

《货币银行学》课程习题第八章货币供给一、名词解释1、货币供给2、准货币3、通货比4、贴现政策5、存款货币二、填空题1.各国中央银行都以____________作为划分货币供给层次的标准。

2.人们日常使用的货币供给概念一般都是___________货币供给。

3.货币当局可以通过调控基础货币和乘数来间接调控____________。

4.再贴现率提高意味着商业银行的____________也随之提高。

5.法定存款准备率提高意味着商业银行的____________降低。

6.再贴现政策主要通过____________机制间接地发挥作用。

7.通货存款比例取决于____________的持币行为。

8.在发达的市场经济的条件下,货币供给的控制机制由两个环节构成:______和_______。

9.国际货币基金组织定义的准货币包括_________、_________和__________。

10.实际货币供给是指剔除____________影响因素的货币存量。

三、选择题(以下选项至少有一个符合题意)1.下列影响基础货币变化的因素中,错误的是()A.国外净资产 B.对政府债权净额C.流通中的通货 D.对商业银行债权2.在基础货币公式H=C+R中:C是指()A.公众标有的通货 B.准备金C.存款 D.债券3.下列不属于国外净资产的是()A.外汇 B.黄金 C.央行的国际金融机构存款 D.外债4.乔顿的货币乘数模型中,定期存款比率与货币乘数的关系正确的是()A.定期存款比例低,货币乘数小B.定期存款比较低,货币乘数大C.定期存款比较高,货币乘数高D.定期存款比较不变,货币乘数不变5.中央银行调节经济开放,操作货币政策,其首要任务是()A.预测货币供给量 B.预测货币需求量C.预测经济发展状况 D.判断经济周期6.货币流通与货币供给量的关系是()A.不同的 B.相同的 C.并不总是一致的 D.以上都不对7.经济政策的制定和实施存在着许多不确定性,这些不确定性因素主要来源于:()A.知识上的不确定性 B.认识上的不确定性C.时滞上的不确定性 D.以上都对8.中央银行对货币供需由失衡到均衡的调整方式有()A.供给型调整 B.需求型调整C.混合型调整 D.以上都正确9.我们认为,社会总供需是()与货币市场的统一平衡A.商品市场 B.资本市场C.生产要素市场 D.劳动力市场10.下列哪些因素可能使货币乘数发生变化()。

第八章货币供求与均衡一、填空题1.基础货币又称和。

它由商业银行的和流通中的所构成。

2.狭义货币乘数的决定因素共有五个,它们分别是、、及。

3.货币供给量是由及这三个经济主体的行为共同决定的。

4.根据现代货币供给理论,货币存量是与之乘积。

5.货币均衡是指和大体上相一致。

6.货币均衡是一个过程。

7.在完全的市场经济条件下,货币均衡的实现是通过机制实现的。

8.货币供给曲线与货币需求曲线的交点即为,此点决定的利率为利率。

9.物价水平上升一般来说是大于的典型表现。

10.在市场经济条件下,是实现社会总供求均衡的前提条件。

二、单项选择题1.根据凯恩斯流动性偏好理论,当预期利率上升时,人们就会()。

A.抛售债券而持有货币B.抛出货币而持有债券C.只持有货币D.以上说法均不正确2.根据凯恩斯流动性偏好理论,当前市场利率比正常水平高时,人们就会()。

A.抛售债券而持有货币B.抛出货币而持有债券C.只持有货币D.以上说法均不正确3.超额准备金率的变动主要取决于的行为。

()A.中央银行 B.社会公众C.商业银行 D.监管当局4.在其它条件不变的情况下,存款准备率越高,则货币乘数()A.越大 B.越小C.不变 D.不一定5.在基础货币一定的条件下,货币乘数越大,则货币供应量()A.越多 B.越少C.不变 D.不确定6.在其它条件不变的情况下,商业银行的超额准备金率越高,则货币乘数()。

A.越大 B.越小C.不变 D.不确定7.在其它条件不变的情况下,商业银行的超额准备金率低,则货币供应量()。

A.越多 B.越少C.不变 D.不确定8.在货币供应量决定因素中,商业银行能控制的是〔〕。

A.基础货币 B .法定准备率C.现金比率D.超额准备率9.在法定准备率为10%的条件下,当中央银行向某商业银行发放100万贷款后,整个商业银行系统最多能向社会公众发放贷款〔〕A.1000万B.900万C.99万D.1100万10.在法定准备率为10%的条件下,当某商业银行从中央银行借入100万用于发放贷款后,整个商业银行系统最多能向社会公众发放贷款〔〕A.1000亿B.900亿C.99亿D.1100亿三、多项选选择题1.基础货币包括:()。

货币银行学期复习第一章货币与信用一、名词解释1、货币:从商品中分离出来的固定地充当一般等价物的特殊商品。

2、实物货币:以自然界存在的某种物品或人们生产出来的某种产品类充当货币。

3、信用货币:不能与金属货币相兑换的纯粹的货币价值符号。

4、货币本位制度:对本位货币的名称、材料、铸造、发明、兑换与流通等所作的有关规定。

5、无限法偿:无论支付数额多大,无论属于任何形式的支付,对方都不能拒绝接受。

6、纸币本位制度:以政府或中央银行发行的纸币为本位货币的制度。

7、交易媒介:货币作为商品交易媒介物的功能。

8、价值标准:货币作为衡量商品的价值尺度的职能。

9、价值储藏:货币退出流通领域处于一种静止状态时发挥的功能。

10、支付手段:货币作为价值的单方面转移时所发挥的功能。

11、信用:以还本付息为条件的单方面价值让渡。

12、商业信用:工商企业之间以商品赊销和预付货款形式提供的信用。

13、银行信用:银行及其他金融机构以货币形式提供的信用。

14、国家信用:国家作为债务人筹集资金的一种信用。

15、消费信用:银行及其他金融机构向消费者个人提供的直接用于生活消费的信用。

16、信用工具:用以证明债权债务关系的一种书面凭证。

17、金本位制:金本位制是以黄金为币材,本位币与一定量黄金保持等价关系的货币制度。

18、格雷欣定理:劣币驱逐良币的现象。

即在实际比价与法定比价不同的两种货币同时流通时,实际价值量较高的货币成为良币,实际价值量较低的货币成为劣币,在价值规律的自发作用下,良币退出流通领域而劣币充斥市场。

19、货币供给弹性:某个时间段为适应一定商品量的货币需要,货币供给在一定幅度内可多一点或少一点。

二、思考题1、为什么说现代经济是一种“信用经济”?答:社会经济活动与人们的日常生活均与货币发生着密切的关系,经济的货币化与金融化正在迅猛地发展,渗进国民经济活动的每个方面。

2、货币的基本职能有哪些?答:①交易媒介②价值标准③价值储藏④支付手段⑤世界货币3、货币形态的演变经历了哪些阶段?答:①实物货币②金属货币③代用货币④信用货币⑤电子货币4、货币本位制度的主要内容有哪些?答:①确定货币材料,②规定货币单位,③规定流通中的货币种类,④规定货币法定支付偿还能力,⑤规定货币铸造发行的流通程序,⑥规定货币发行准备制度。

《货币银行学》复习内容第一章货币供求理论1、理解货币供给的内生性和外生性理论的异同。

2、比较费雪方程式和剑桥方程式的异同。

3、理解流动性偏好理论的假设前提、结论及主要观点。

4、理解弗里德曼的货币数量理论的假设前提、结论及政策主张。

5、理解现代经济中信用货币供应与扩张的过程。

6、理解货币均衡和市场均衡之间的关系。

第二章利率理论1、理解古典利率理论的假设前提、结论及主要观点。

2、理解可贷资金利率理论的假设前提、结论及主要观点。

3、理解流动性偏好利率理论的假设前提、结论及主要观点。

4、理解新古典综合学派对利率的假设前提、结论及主要观点。

第三章通货膨胀与通货紧缩1、理解菲利普斯曲线的内容及其政策含义。

2、什么叫通货膨胀中的资产结构调整效应?3、需求拉上的通货膨胀成因及其治理方法。

4、成本推动的通货膨胀成因及其治理方法。

第四章金融中介体系1、了解资产证券化的含义。

2、了解金融创新的基本方式和内容。

3、了解商业银行的经营模式。

第五章金融市场1、了解风险资本的投资过程。

2、深入理解CAPM模型的基本内容。

3、了解期权定价模型的内容。

第六章金融监管体系1、了解社会利益论和金融风险论对金融监管必要性的分析。

2、重点理解《巴塞尔协议》三大支柱的内容。

第七章货币政策1、理解货币政策的泰勒规则。

2、了解货币政策的信用传导渠道。

3、了解货币政策中介指标及其条件。

第八章汇率理论1、深入理解购买力平价理论的相关内容。

2、了解国际借贷理论、货币局制度等相关内容。

第九章国际货币体系了解“特里芬难题”、牙买加体系和布雷顿森林体系的相关内容。

第十章内外均衡理论1、名词解释:米德冲突。

2、理解内外均衡的基本内容。

3、理解蒙代尔政策配合理论的基本内容。

《货币银行学》复习内容整理一、名词解释1.泰勒规则:是根据产出和通货膨胀的相对变化而调整利率的操作方法。

这一规则体现了中央银行的短期利率工具按照经济状态进行调整的方法。

其思想根源,可以上溯到费雪效应,即利率与通胀存在着紧密的关系。

《货币银行学》教学大纲(The Economics of Money and Banking)东北财经大学金融学院《货币银行学》课程组课程概述课程的性质货币银行学是全校经济学各专业的核心课之一,是金融学专业的一门重要的基础理论课与入门课程,是财经学科相关专业学习、了解金融理论与实践的选修课,是1990年代初期教育部确定的11门“财经类专业核心课程”之一。

通过本课程的学习,使学生掌握基本的金融知识,为学生深入学习其他专业课程奠定基础。

课程教学目标1.通过本课程的学习使学生基本掌握货币、信用、银行、金融市场的基本知识,熟悉银行、资本市场运作的专业知识和技能;对金融活动及其宏观金融调控的理论、运行机制和方法、手段等有较全面的认识和理解。

2.使学生掌握观察和分析金融经济问题的正确方法,提高分析问题、解决问题的能力。

3.使学生树立正确的金融意识和全新的金融理念,努力提高广大学生在金融科学方面的理论和知识素养。

为了实现上述教学目标,要求教师贯彻理论联系实际的原则,系统地讲授本学科的基础知识、基本理论,介绍本学科理论的前沿性课题,加强对学生的基础理论与基本技能的训练。

采用启发式、讨论式、研究式教学方法,注重培养学生的学习能力,获得知识的能力,分析问题、解决问题的能力及创新能力。

课程适用的专业与年级本课程的教学对象是经济学各专业大学本科二年级学生。

课程的总学时和总学分计划教学总时数为48学时,其中包括课堂讲授42学时、课堂讨论4学时、习题课2学时。

课程总学分为3学分。

本课程与其他课程的联系与分工本课程是经济学各专业基础理论课,本课程的预修课程为政治经济学、西方经济学、会计学。

本课程使用的教材和教学参考书教材:艾洪德、范立夫编著:《货币银行学》,东北财经大学2005年3月版教学参考书:1.夏德仁:《货币银行学》,中国金融出版社2005年版。

2.艾洪德、张贵乐主编《货币银行学教程》2005年版。

3.[美]米什金:《货币金融学》,中国人民大学出版社2005年版。