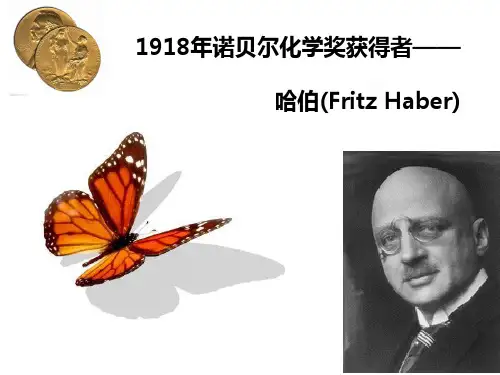

化学人物介绍——1918年诺贝尔化学奖奖得主哈伯

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:19

是天使还是魔鬼——哈伯是天使,还是魔鬼——哈伯000是天使,还是魔鬼——哈伯他是一位伟大的化学家,在我们中学教材中介绍的合成氨法就是由其发明的,正是有了这种固氮方法,生产足够的粮食供地球上不断增长的人口所需才成为可能。

但他又是一名首创毒气战的元凶,在第一次世界大战中曾被协约国指控为战争罪犯,他对成千上万人的死亡负有责任。

有人说他是天使,有人说他是魔鬼,他就是哈伯——一个化学史上备受争议的人物。

哈伯(Fritz Haber)于1868年12月9日生于德国布雷斯劳城(今波兰弗罗茨瓦夫市)的一个犹太家庭。

他的父亲是一位成功的商人,主要经营天然染料,是天然蓝色染料靛蓝的主要进口商。

哈伯从小就对化学工业有着浓厚的兴趣。

他曾先后到柏林大学、海德堡大学、苏黎世大学求学,做过著名化学家霍夫曼和本生的学生。

最后,他在利伯曼(Karl Theodor Liebermann, 1842-1914)指导下获得了博士学位,而利伯曼曾在1868年和格雷贝(Carl Graebe, 1841-1927)用煤焦油人工合成了第一种橙红色染料——茜素。

大学毕业后,哈伯加入了家庭事业,成为了一名推销员。

然而不久,哈伯就意识到,染料市场正在发生剧烈地变化。

虽然当时还没有新的合成染料能够足以取代靛蓝,但哈伯看到由于茜素的大量生产,过去作为红色染料天然资源的茜草已退出了市场,他明白将来肯定是人工合成染料的天下了,而且这一切用不了多久 [Y1] 。

他因此与父亲产生了分歧。

1892年他离开公司 [Y2] ,重新研究有机化学,发表了轰动化学界的论文,但他对当时德国实验有机化学那一套学风——“教授研究什么他就干什么”不感兴趣,因而在不到两年的时间里他又离开了。

当时物理化学作为一门新的科学分支正待兴起,催化剂、反应速度、化学平衡、电离学说是当时研究的时髦课题。

他最终选择了物理化学,“这远非由于纯理论兴趣”,而是他认为物理化学可以很好地与实际应用相结合。

【初中化学】哈伯的学术成就电化学还原获得编外讲师职位后,哈伯开始从事电化学研究。

他的第一项成果,是硝基苯的还原作用。

这项研究,使他声名鹊起。

这时的哈伯,最擅长的仍是有机化学,但同时,他又将新学到的物理化学知识应用于有机化学中。

盖特曼(l.gattermann)及其他的化学家,对硝基化合物的电化学还原反应进行过研究,获得大量的不同还原态产物。

当时的研究似乎表明,这些还原产物的性质和相对比例,取决于电解质的酸碱度、电流密度、通电时间和金属电极的性质。

认为还原作用是由初生态氢引起的。

但这种观点,无法解释初生态氢在活性上的巨大差异。

1898年,哈伯确立了电极电势的重要性,澄清了电化学中的一些错误认识。

按照能够斯特(h.w.nernst)理论,气体的电极电势由电极上气体的有效率浓度同意。

哈伯认识到,电极电势由阴阳两极气体活度的比值所同意。

在1898年刊登的关于硝基苯的电化学还原成反应的论文中,哈伯首次明确提出电极电势同意还原成能力的观点,指出电极电势越高,还原剂的还原成能力越弱。

早期的研究者通常用比较恒定的电流密度,逐渐减小阴极的电势。

哈伯指出,这样相等于采用还原性逐渐进一步增强的一系列化学还原剂,同时分解成一系列主要还原成产物。

哈伯计划在电解过程中发生改变电流,在电流密度-电极电势曲线的转折点下,维持被极化阴极的电势恒定,这样,放出的氢用以还原成回去极剂。

为了从高的阴极电势已经开始,逐步拆分主要的还原成产物,哈伯用氢逊于电势高的铂(有时用镍)并作电极。

他指出,氢逊于电势低的电极例如锌,可以产生很强的还原成反应。

他接纳勒金的建议,采用辅助电极测量和掌控阴极的电势,用薄壁毛细玻璃管将辅助电极和阴极相连,这样就消解了通过电解液的电势再降。

他用铂作阴极,在低电势下电解硝基苯的碱溶液,出乎原先的预料,得到主要产物是氧化偶氮苯。

根据巴姆贝格(barmberger)一系列有关硝基苯、亚硝基苯和苯胲还原的研究,哈伯证明电化学还原反应和普通的化学还原反应遵循同样的步骤:rno2(硝基苯)→rno(亚硝基苯)→rnhoh(苯胲)→rnh2(苯胺),其它产物来源于副反应。

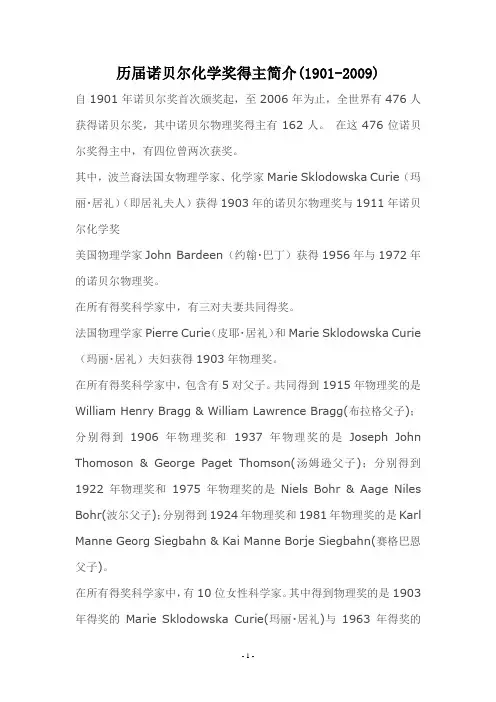

历届诺贝尔化学奖得主简介(1901-2009)自1901年诺贝尔奖首次颁奖起,至2006年为止,全世界有476人获得诺贝尔奖,其中诺贝尔物理奖得主有162人。

在这476位诺贝尔奖得主中,有四位曾两次获奖。

其中,波兰裔法国女物理学家、化学家Marie Sklodowska Curie(玛丽‧居礼)(即居礼夫人)获得1903年的诺贝尔物理奖与1911年诺贝尔化学奖美国物理学家John Bardeen(约翰‧巴丁)获得1956年与1972年的诺贝尔物理奖。

在所有得奖科学家中,有三对夫妻共同得奖。

法国物理学家Pierre Curie(皮耶‧居礼)和Marie Sklodowska Curie (玛丽‧居礼)夫妇获得1903年物理奖。

在所有得奖科学家中,包含有5对父子。

共同得到1915年物理奖的是William Henry Bragg & William Lawrence Bragg(布拉格父子);分别得到1906年物理奖和1937年物理奖的是Joseph John Thomoson & George Paget Thomson(汤姆逊父子);分别得到1922年物理奖和1975年物理奖的是Niels Bohr & Aage Niles Bohr(波尔父子);分别得到1924年物理奖和1981年物理奖的是Karl Manne Georg Siegbahn & Kai Manne Borje Siegbahn(赛格巴恩父子)。

在所有得奖科学家中,有10位女性科学家。

其中得到物理奖的是1903年得奖的Marie Sklodowska Curie(玛丽‧居礼)与1963年得奖的Maria Goeppert Mayer(玛丽雅‧梅耶)。

在所有得奖科学家中,有6位是华裔科学家。

分别是1957年物理奖的杨振宁和李政道;1976年物理奖的丁肇中;1986年得化学奖的李远哲;1997年得物理奖的朱棣文;1998年得物理奖的崔琦。

哈伯法合成氨的发明者哈伯哈伯法合成氨的发明者哈伯哈伯(公元1868~1934)翻阅诺贝尔化学奖的记录,就能看到1916~1917年没有颁奖,因为这期间,欧洲正经历着第一次世界大战,1918年颁了奖,化学奖授予德国化学家哈伯。

这引起了科学家的议论,英法等国的一些科学家公开地表示反对,他们认为,哈伯没有资格获得这一荣誉。

这究竟是为什么?哈伯与诺贝尔化学奖随着农业的发展,对氮肥的需求量在迅速增长。

在19世纪以前,农业上所需氮肥的来源主要来自有机物的副产品,如粪类、种子饼及绿肥。

1809年在智利发现了一个很大的硝酸钠矿产地,并很快被开采.一方面由于这一矿藏有限,另一方面,军事工业生产炸药也需要大量的硝石,因此解决氮肥来源必须另辟途径。

一些有远见的化学家指出:考虑到将来的粮食问题,为了使子孙后代免于饥饿,我们必须寄希望于科学家能实现大气固氮.因此将空气中丰富的氮固定下来并转化为可被利用的形式,在20世纪初成为一项受到众多科学家注目和关切的重大课题.哈伯就是从事合成氨的工艺条件试验和理论研究的化学家之一.利用氮、氢为原料合成氨的工业化生产曾是一个较难的课题,从第一次实验室研制到工业化投产,约经历了150年的时间。

1795年有人试图在常压下进行氨合成,后来又有人在50个大气压下试验,结果都失败了。

19世纪下半叶,物理化学的巨大进展,使人们认识到由氮、氢合成氨的反应是可逆的,增加压力将使反应推向生成氨的方向:提高温度会将反应移向相反的方向,然而温度过低又使反应速度过小;催化剂对反应将产生重要影响。

这实际上就为合成氨的试验提供了理论指导。

当时物理化学的权威、德国的能斯特就明确指出:氮和氢在高压条件下是能够合成氨的,并提供了一些实验数据.法国化学家勒夏特里第一个试图进行高压合成氨的实验,但是由于氮氢混和气中混进了氧气,引起了爆炸,使他放弃了这一危险的实验.在物理化学研究领域有很好基础的哈伯决心攻克这一令人生畏的难题。

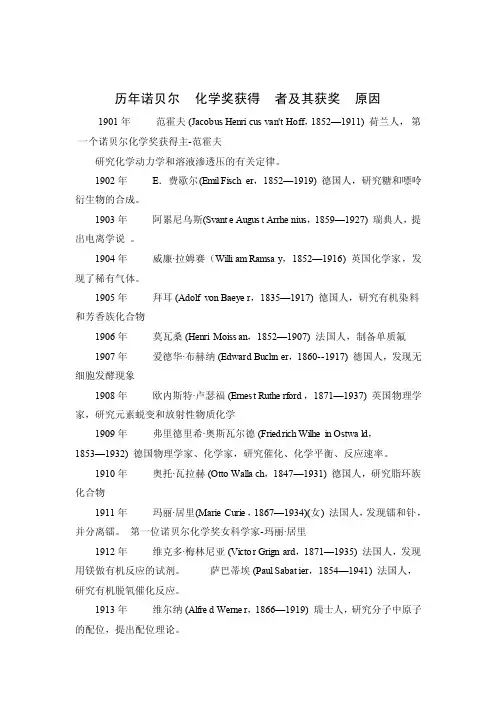

历年诺贝尔化学奖获得者及其获奖原因1901年范霍夫 (Jacobu s Henric us van't Hoff,1852—1911) 荷兰人,第一个诺贝尔化学奖获得主-范霍夫研究化学动力学和溶液渗透压的有关定律。

1902年E.费歇尔(Emil Fische r,1852—1919) 德国人,研究糖和嘌呤衍生物的合成。

1903年阿累尼乌斯(Svante August Arrhen ius,1859—1927) 瑞典人,提出电离学说。

1904年威廉·拉姆赛(Willia m Ramsay,1852—1916) 英国化学家,发现了稀有气体。

1905年拜耳 (Adolfvon Baeyer,1835—1917) 德国人,研究有机染料和芳香族化合物1906年莫瓦桑 (HenriMoissa n,1852—1907) 法国人,制备单质氟1907年爱德华·布赫纳 (Edward Buchne r,1860--1917) 德国人,发现无细胞发酵现象1908年欧内斯特·卢瑟福 (Ernest Ruther ford,1871—1937) 英国物理学家,研究元素蜕变和放射性物质化学1909年弗里德里希·奥斯瓦尔德(Friedr ich Wilhei n Ostwal d,1853—1932) 德国物理学家、化学家,研究催化、化学平衡、反应速率。

1910年奥托·瓦拉赫 (Otto Wallac h,1847—1931) 德国人,研究脂环族化合物1911年玛丽·居里(MarieCurie,1867—1934)(女) 法国人,发现镭和钋,并分离镭。

第一位诺贝尔化学奖女科学家-玛丽·居里1912年维克多·梅林尼亚 (Victor Grigna rd,1871—1935) 法国人,发现用镁做有机反应的试剂。

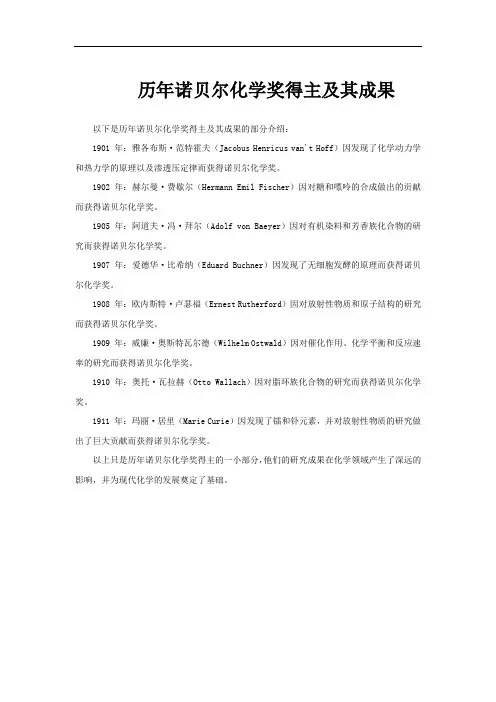

历年诺贝尔化学奖得主及其成果

以下是历年诺贝尔化学奖得主及其成果的部分介绍:

1901 年:雅各布斯·范特霍夫(Jacobus Henricus van't Hoff)因发现了化学动力学和热力学的原理以及渗透压定律而获得诺贝尔化学奖。

1902 年:赫尔曼·费歇尔(Hermann Emil Fischer)因对糖和嘌呤的合成做出的贡献而获得诺贝尔化学奖。

1905 年:阿道夫·冯·拜尔(Adolf von Baeyer)因对有机染料和芳香族化合物的研究而获得诺贝尔化学奖。

1907 年:爱德华·比希纳(Eduard Buchner)因发现了无细胞发酵的原理而获得诺贝尔化学奖。

1908 年:欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)因对放射性物质和原子结构的研究而获得诺贝尔化学奖。

1909 年:威廉·奥斯特瓦尔德(Wilhelm Ostwald)因对催化作用、化学平衡和反应速率的研究而获得诺贝尔化学奖。

1910 年:奥托·瓦拉赫(Otto Wallach)因对脂环族化合物的研究而获得诺贝尔化学奖。

1911 年:玛丽·居里(Marie Curie)因发现了镭和钋元素,并对放射性物质的研究做出了巨大贡献而获得诺贝尔化学奖。

以上只是历年诺贝尔化学奖得主的一小部分,他们的研究成果在化学领域产生了深远的影响,并为现代化学的发展奠定了基础。

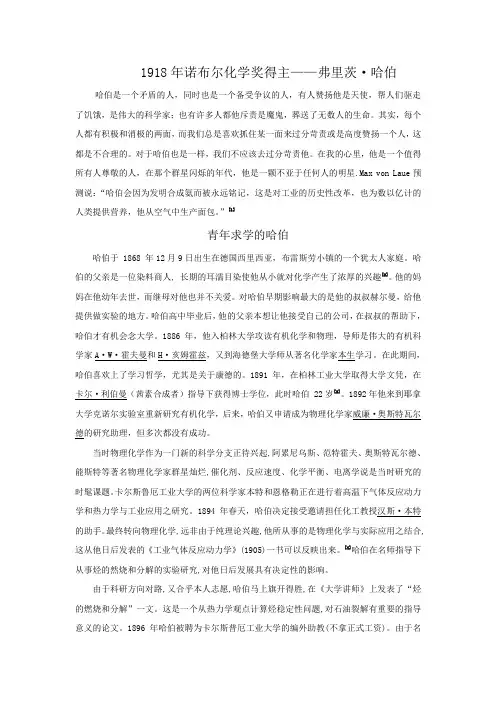

1918年诺布尔化学奖得主——弗里茨·哈伯哈伯是一个矛盾的人,同时也是一个备受争议的人,有人赞扬他是天使,帮人们驱走了饥饿,是伟大的科学家;也有许多人都他斥责是魔鬼,葬送了无数人的生命。

其实,每个人都有积极和消极的两面,而我们总是喜欢抓住某一面来过分苛责或是高度赞扬一个人,这都是不合理的。

对于哈伯也是一样,我们不应该去过分苛责他。

在我的心里,他是一个值得所有人尊敬的人,在那个群星闪烁的年代,他是一颗不亚于任何人的明星.Max von Laue预测说:“哈伯会因为发明合成氨而被永远铭记,这是对工业的历史性改革,也为数以亿计的人类提供营养,他从空气中生产面包。

”[1]青年求学的哈伯哈伯于 1868 年12月9日出生在德国西里西亚,布雷斯劳小镇的一个犹太人家庭。

哈伯的父亲是一位染料商人, 长期的耳濡目染使他从小就对化学产生了浓厚的兴趣[2]。

他的妈妈在他幼年去世,而继母对他也并不关爱。

对哈伯早期影响最大的是他的叔叔赫尔曼,给他提供做实验的地方。

哈伯高中毕业后,他的父亲本想让他接受自己的公司,在叔叔的帮助下,哈伯才有机会念大学。

1886年,他入柏林大学攻读有机化学和物理,导师是伟大的有机科学家A·W·霍夫曼和H·亥姆霍兹,又到海德堡大学师从著名化学家本生学习。

在此期间,哈伯喜欢上了学习哲学,尤其是关于康德的。

1891年,在柏林工业大学取得大学文凭,在卡尔·利伯曼(茜素合成者)指导下获得博士学位,此时哈伯 22岁[3]。

1892年他来到耶拿大学克诺尔实验室重新研究有机化学,后来,哈伯又申请成为物理化学家威廉·奥斯特瓦尔德的研究助理,但多次都没有成功。

当时物理化学作为一门新的科学分支正待兴起,阿累尼乌斯、范特霍夫、奥斯特瓦尔德、能斯特等著名物理化学家群星灿烂,催化剂、反应速度、化学平衡、电离学说是当时研究的时髦课题。

卡尔斯鲁厄工业大学的两位科学家本特和恩格勒正在进行着高温下气体反应动力学和热力学与工业应用之研究。

[课外阅读]合成氨、化学武器和弗里茨·哈伯弗里茨·哈伯,德国化学家,出生在德国西里西亚布雷斯劳(现为波兰的弗罗茨瓦夫)的一个犹太人家庭。

1909年,成为第一个从空气中制造出氨的科学家,使人类从此摆脱了依靠天然氮肥的被动局面,加速了世界农业的发展,因此获得1918年瑞典科学院诺贝尔化学奖。

一战中,哈伯担任化学兵工厂厂长时负责研制、生产氯气、芥子气等毒气,并使用于战争之中,造成近百万人伤亡,遭到了美、英、法、中等国科学家们的谴责。

1934年1月29日,哈伯因突发心脏病逝世于瑞士的巴塞尔。

人物介绍:弗里茨·哈伯,哈伯法合成氨的发明者Fritz Haber 1868一1934在化学发展史上,有一位化学家,虽早已长眠地下,却曾给世人留下过关于他的功过是非的激烈争论。

他就是本世纪初世界闻名的德国物理化学家、合成氨的发明者弗里茨·哈伯(Fritz Haber)。

赞扬哈伯的人说:他是天使,为人类带来丰收和喜悦,是用空气制造面包的圣人;诅咒他的人说:他是魔鬼,给人类带来灾难、痛苦和死亡,针锋相对、截然不同的评价,同指一人而言,令人愕然;哈伯的功过是非究竟如何,且看这位化学家一生所走的辉煌而又坎坷的道路。

1868年12月9日哈伯出生于西里西亚的布雷斯劳(现为波兰的弗罗茨瓦夫),父亲是知识丰富又善经营的犹太染料商人,耳闻目睹,家庭环境的熏陶使他从小和化学有缘。

哈伯天资聪颖,好学好问好动手,小小年纪就掌握了不少化学知识,他曾先后到柏林、海德堡、苏黎世求学,做过著名化学家霍夫曼和本生的学生。

大学毕业后在耶拿大学一度从事有机化学研究,撰写过轰动化学界的论文,哈伯19岁就破格被德国皇家工业大学授于博士学位,1896年在卡尔斯鲁厄工业大学当讲师,1901年哈伯和美丽贤慧的克拉克小组结为伉俪。

1906年起哈伯任物理化学和电化学教授。

生平经历:执迷于化学从小就对化学工业有力浓厚的兴趣。

高中毕业后,哈伯先后到柏林、海德堡、苏黎世上大学。

【初中化学】德国化学家哈伯

f.fritzhaber(1868~1934)德国化学家。

1868年12月9日生于西里西亚布雷斯劳(现为波兰弗罗茨瓦夫),1934年1月29日卒于瑞士巴塞尔。

曾在柏林大学随a.w.von霍夫曼

学习,在海德堡大学随r.w.本生学习。

后在夏洛滕堡工业大学以有机化学方面的论文取得

博士学位。

他曾在耶拿做有机化学方面的研究工作。

1896年在卡尔斯鲁厄工业大学任讲师,1906~1911年,任物理化学和电化学教授,后任威廉皇家物理化学和电化学研究所所长兼柏林大学教授。

第一次世界大战期间,哈伯主持了炸药和毒气的生产。

德国首先在战场上释放氯气。

哈珀发挥了关键作用。

当时,他乘飞机视察战场,看到

英法联军大量死亡,他非常激动。

回家后,他善良的妻子自杀了,他受到了刺激。

1916年,哈伯辞去了化学武器生产的职务。

1933年纳粹上台后,他因犹太血统被免去威廉皇家物理化学和电化学研究所所长职务,以访问学者身份流亡英国,在剑桥大学卡文迪什实验室工作数月后去罗马,途中逝世。

哈伯一生致力于化学平衡和气体反应的研究。

1918年,提出了用热化学循环计算晶格能的方法,称为哈勃循环。

然而,他最大的贡献是1909年在卡尔斯鲁厄教学期间完成的

氨合成法。

他以过渡金属锇为催化剂,回收未反应气体原料,首次实现了工业化氨合成方法,并立即被德国巴登苯胺纯碱公司(BASF)采用。

哈伯因用氮和氢合成氨而获得1918年诺贝尔化学奖。

著有《工业电化学的理论基础》(1898)和《工业气体反应动力学》(1905)。

百年诺贝尔化学奖得主及其获奖成果(1901-2009)(2009-12-06 13:27:50)转载分类:科学技术标签:诺贝尔化学奖化学家文化1901范特霍夫(Jacobus Hendricus Van‘Hoff) 荷兰人(1852–1911)一八八五年,范特霍夫又发表了使他获得诺贝尔化学奖的另一项研究成果《气体体系或稀溶液中的化学平衡》。

此外,他对史塔斯佛特盐矿所发现的盐类三氯化钾和氯化镁的水化物进行了研免利用该盐矿形成的沉积物来探索海洋沉积物的起源。

1902埃米尔·费雷(Emil Fischer)德国人(1852–1919)埃米尔·费雷,德国化学家,是一九O二年诺贝尔化学奖金获得者。

他的研究为有机化学广泛应用于现代工业奠定了基础,后曾被人们誉为”实验室砷明。

”1903阿列纽斯(Svante August Arrhenius) 瑞典人(1859–1927)在生物化学领域,阿列纽所也进行了创造性的研究工作。

他发表了《免疫化学》、《生物化学定量定律》等著作,并运用物理化学规律阐述了毒素和抗毒素的反应。

阿列纽斯是当时公认的科学巨匠,为发展科学事业建立了不可磨灭的功勋,因而也获得了许多荣誉。

他被英国皇家学会接受为海外会员,同时还获得了皇家学会的大卫奖章和化学学会的法拉第奖章。

1904威廉·拉姆赛(William Ramsay) 英国人(1852–1916)他就是著名的英国化学家–成廉·拉姆赛爵士。

他与物理学家瑞利等合作,发现了六种惰性气体:氯、氖、员、氮、试和氨。

由于他发现了这些气态惰性元素,并确定了它们在元素周期表中的位置,他荣获了一九O 四年的诺贝尔化学奖。

1905阿道夫·冯·贝耶尔(Asolf von Baeyer) 德国人(1835–1917)发现靛青、天蓝、绯红现代三大基本柒素分子结构的德国有机化学家阿道夫·冯·贝耶尔,一八三五年十月三十一日出生在柏林一个著名的自然科学家的家庭。

历年诺贝尔化学奖获得者及其获奖原因1901年范霍夫(Jacobus Henricus van't Hoff,1852—1911) 荷兰人,第一个诺贝尔化学奖获得主-范霍夫研究化学动力学和溶液渗透压的有关定律。

1902年E.费歇尔(Emil Fischer,1852—1919) 德国人,研究糖和嘌呤衍生物的合成。

1903年阿累尼乌斯(Svante August Arrhenius,1859—1927) 瑞典人,提出电离学说。

1904年威廉·拉姆赛(William Ramsay,1852—1916) 英国化学家,发现了稀有气体。

1905年拜耳(Adolf von Baeyer,1835—1917) 德国人,研究有机染料和芳香族化合物1906年莫瓦桑(Henri Moissan,1852—1907) 法国人,制备单质氟1907年爱德华·布赫纳(Edward Buchner,1860--1917) 德国人,发现无细胞发酵现象1908年欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford,1871—1937) 英国物理学家,研究元素蜕变和放射性物质化学1909年弗里德里希·奥斯瓦尔德(Friedrich Wilhein Ostwald,1853—1932) 德国物理学家、化学家,研究催化、化学平衡、反应速率。

1910年奥托·瓦拉赫(Otto Wallach,1847—1931) 德国人,研究脂环族化合物1911年玛丽·居里(Marie Curie,1867—1934)(女) 法国人,发现镭和钋,并分离镭。

第一位诺贝尔化学奖女科学家-玛丽·居里1912年维克多·梅林尼亚(Victor Grignard,1871—1935) 法国人,发现用镁做有机反应的试剂。

萨巴蒂埃(Paul Sabatier,1854—1941) 法国人,研究有机脱氧催化反应。

目录[隐藏]∙ 1 早年经历∙ 2 学术生涯∙ 3 学术贡献∙ 4 段子∙ 5 带巴顿的人名反应∙ 6 参考文献早年经历巴顿出生于英国一个木匠家庭,祖上三代是木匠,到他是第四代。

巴顿中学毕业后还的确从事了一年木匠生涯。

当时他父亲亡故,家里正指着他继承祖业。

一年后巴顿就厌烦了木工活,于是就考大学学化学去了。

学术生涯巴顿的学术生涯基本特点就是“漂”,流离颠沛。

在帝国大学坐稳位子之前就先后在很多小学校呆过。

他还一度在一个私人企业做过技术人员。

这些看似琐碎的经历其实真正地丰富和拓宽了巴顿的学识。

因为这帅锅十分好学。

干哪行都十分钻研。

比如他在私人企业工作时就跟一个老德国技工学会了很多化学动力学的研究方法。

而这些最终在他后期研究自由基化学时派上了大用场。

巴顿广阔的知识面使得他比其他有机同行看问题能看得更远。

巴顿晚年也一直在漂。

他60岁的时候在英国伦敦帝国大学被强行退休,然后跑到大名鼎鼎的法国国立科研中心CNRS干到65岁的法定退休年龄,最后一路奔至美国德州农工大学。

他在那儿一直做了12年研究,直到1998年逝世。

学术贡献巴顿的学术贡献是里程碑式的。

概况来说有两方面:一个是构象分析;一个是自由基化学。

巴顿是构象分析的主要奠基人。

他也因此获得诺贝尔奖。

而且他的理论从建立到现在近60年的时间内没什么大的更动,一直是指导有机合成的重要理论。

巴顿还是现代自由基化学研究的开山鼻祖。

在巴顿之前,自由基化学反应因缺乏约束条件被普遍认为无合成价值。

在巴顿之后,这个观点被彻底推翻。

在现代有机合成中自由基化学在很多场合发挥了其他化学技术难以替代的作用。

由于自由基化学避免了酸碱的反应氛围,使得对酸碱敏感的糖化学合成研究得到了巨大的进展。

事实上巴顿也是现代糖化学研究的主要开拓者之一。

巴顿在有机化学领域的特立独行还在于提出了“发明化学反应”的研究概念。

他试图通过大量的亲身经历告诉人们,只要通过合理的逻辑思辨和相关的知识,人们可以根据需要来发明、而不是发现新的化学反应。

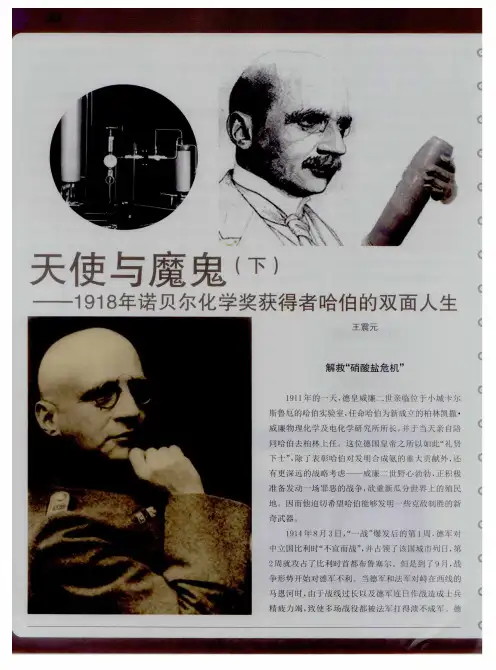

一代物理化学巨匠-德国犹太战犯翻阅诺贝尔化学奖的记录,就能看到1916一1917年没有颁奖,因为这期间,欧洲正经历着第一次世界大战,1918年颁了奖,化学奖授予了德国犹太裔物理化学家弗里茨·哈伯(Fritz Haber)。

这引起了科学家的议论,英法等国的一些科学家公开地表示反对,他们认为,哈伯没有资格获得这一荣誉。

这究竟是为什么?科学天才哈伯出生在德国富裕犹太家庭里。

其父是知名犹太商人,经营染料、颜料,涂料和药品业务,还当过市参议员。

母亲在他出生三周后去世。

受家庭环境熏陶,哈伯对化学产生浓厚兴趣。

他曾先后到柏林、海德堡、苏黎世求学,做过著名化学家霍夫曼的学生。

大学毕业后在耶拿大学一度从事有机化学研究,撰写过轰动化学界的论文,19岁就破格被德国皇家工业大学授予博士学位。

哈伯曾在纸厂、化工盐厂、蒸馏厂、奥地利氨钠工厂实习以获得经验。

后来他意识到需要进一步学习技术流程,于是就开始进入学界搞研究。

哈伯最终被任命为卡尔什鲁厄理工学院物理化学和电化学教授。

在整个19世纪,欧洲人口稠密的国家,如德国和英国,使用来自秘鲁沿海岛屿的鸟粪和智利的盐作为天然氮肥的来源。

到19世纪末,这些固定氮的来源已经不多了,必须另辟途径。

1898年,英国化学家威廉·克鲁克(William Crookes)警告说,除非通过使用氮肥提高作物产量,否则世界人口将很快超过其粮食产量。

虽然大气中78%是氮气,但植物却无法获得这种氮气,除非先以水溶性化合物(如氨或各种硝酸盐)的形式“固定”。

听到这个,哈伯就开始专注于此项研究了。

哈伯1904年就试图合成氨。

但难在:温度低时,氮气和氢气合成氨的速度太慢,温度高了氨又会分解成氮和氢。

哈伯做了大量实验,推翻了一些合成氨的假说。

1908年,哈伯依靠助手罗塞格尔制造的钢制反应器,用高温高压顺利生产出足够的氨,一小时有80毫升液氨汩汩流出。

哈伯建议用锇和铀做催化剂,但博世等人实验了2500个配方,改用掺杂的铁做催化剂。