恒星的光谱和赫罗图

- 格式:ppt

- 大小:913.50 KB

- 文档页数:11

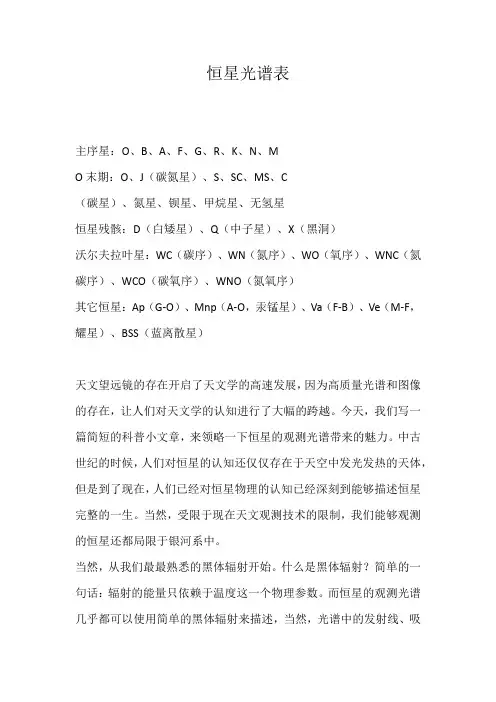

恒星光谱表主序星:O、B、A、F、G、R、K、N、MO末期:O、J(碳氮星)、S、SC、MS、C(碳星)、氮星、钡星、甲烷星、无氢星恒星残骸:D(白矮星)、Q(中子星)、X(黑洞)沃尔夫拉叶星:WC(碳序)、WN(氮序)、WO(氧序)、WNC(氮碳序)、WCO(碳氧序)、WNO(氮氧序)其它恒星:Ap(G-O)、Mnp(A-O,汞锰星)、Va(F-B)、Ve(M-F,耀星)、BSS(蓝离散星)天文望远镜的存在开启了天文学的高速发展,因为高质量光谱和图像的存在,让人们对天文学的认知进行了大幅的跨越。

今天,我们写一篇简短的科普小文章,来领略一下恒星的观测光谱带来的魅力。

中古世纪的时候,人们对恒星的认知还仅仅存在于天空中发光发热的天体,但是到了现在,人们已经对恒星物理的认知已经深刻到能够描述恒星完整的一生。

当然,受限于现在天文观测技术的限制,我们能够观测的恒星还都局限于银河系中。

当然,从我们最最熟悉的黑体辐射开始。

什么是黑体辐射?简单的一句话:辐射的能量只依赖于温度这一个物理参数。

而恒星的观测光谱几乎都可以使用简单的黑体辐射来描述,当然,光谱中的发射线、吸收线等特征等不算在黑体辐射的考虑范围之内。

比如我们的太阳的辐射光谱可以使用一个简单的温度为5900K的黑体辐射来描述。

太阳辐射光谱既然恒星的光谱可以使用黑体辐射来描述,那么基于温度的不同,恒星被分为如下7个大类,每类中又包含有不同的小类。

读大学时,我们的老师告诉了我们一个很好记的英语句子:Oh,Bob, A Fine Gile Kissed Me! 于是就记住了恒星光谱分类的7大类:O、B、A、F、G、K、M。

从O型恒星到M型恒星,温度逐渐降低,而我们的太阳处在G型恒星类中。

由于黑体辐射的特点,从O类恒星到M类恒星,其辐射光谱的最高值对应的辐射频率逐渐向红端移动。

当然,随着天文学的进展,除了这7大类恒星外,还有一些其它的特殊的类型,比如W-型恒星(Wolf-Rayet星)、C型恒星(Carbon Star)、S型恒星(Sub-Carbon star)等但是这些类型的恒星树木过于稀少,这里不做讨论。

星星的分类与演化过程解析星星作为宇宙中的常见天体,具有丰富多样的分类。

在长期的观测和研究中,科学家们对星星的分类标准和演化过程有了较为清晰的认识。

本文将对星星的分类以及其演化过程进行解析,以便更好地理解宇宙中这些神秘而美丽的存在。

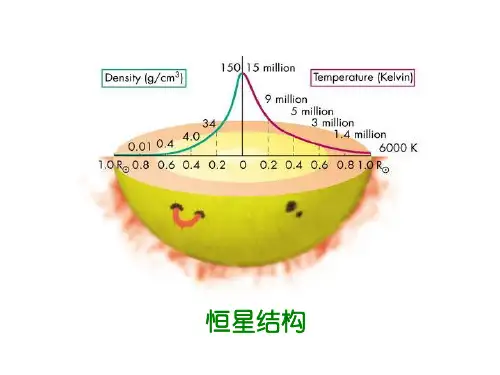

一、恒星的基本分类恒星是由气体云块的引力坍缩形成的巨大的球状天体,其核心处的核聚变反应使其释放出强烈的光和热能。

根据恒星的质量、亮度和温度等特征,可以将其分为以下几类:1. 主序星:主序星是恒星的主要分类,占据了绝大多数。

它们通过氢核聚变反应释放能量,维持稳定的状态。

主序星的质量范围广泛,从小质量的红矮星到大质量的蓝巨星都可以归类为主序星。

2. 赫罗图和谱型:赫罗图是以恒星的表面温度和亮度为坐标制成的图表,通过赫罗图可以清晰地看到恒星的分布规律。

而谱型则是根据恒星的光谱特征进行分类,包括O、B、A、F、G、K、M等类,其中O类为最热、蓝色的恒星,M类为最冷、红色的恒星。

3. 变星:变星是指其亮度存在规律性的周期变化的恒星。

根据其亮度变化的规律和机制,可将变星分为脉动变星、爆发变星和食变星等。

二、星的演化过程恒星的演化过程取决于其质量,质量较小的恒星演化过程相对较长,而质量较大的恒星演化过程则较为短暂。

根据恒星质量的不同,可将其演化过程分为以下几个阶段:1. 分子云坍缩:恒星的形成始于分子云的坍缩,由于引力的作用,分子云中的气体开始凝聚并逐渐形成致密的恒星核心。

2. 原恒星阶段:在恒星核心形成后,核心的温度和压力上升,恒星开始进行核聚变反应,释放出光和热能。

这个阶段被称为原恒星阶段。

3. 主序星阶段:当核聚变反应开始,并且恒星能够维持稳定的状态时,恒星进入主序星阶段。

在主序星阶段,恒星通过氢核聚变反应将氢转变为氦,释放出光和热能。

4. 红巨星阶段:主序星消耗完核心的氢燃料后,核心开始逐渐收缩,外层气体膨胀,恒星体积膨胀成为红巨星。

红巨星的亮度大幅增加,表面温度降低。

5. 恒星爆发与演化:红巨星会发生不同程度的恒星爆发,最终形成恒星各阶段不同的遗迹,如超新星、白矮星、中子星等。

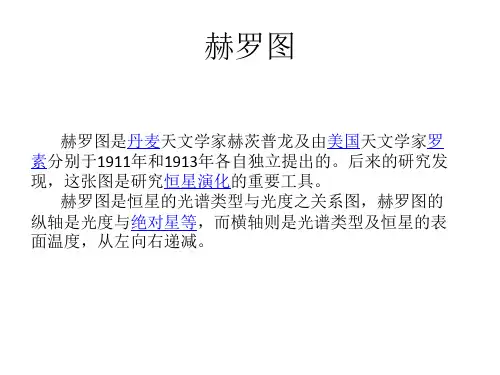

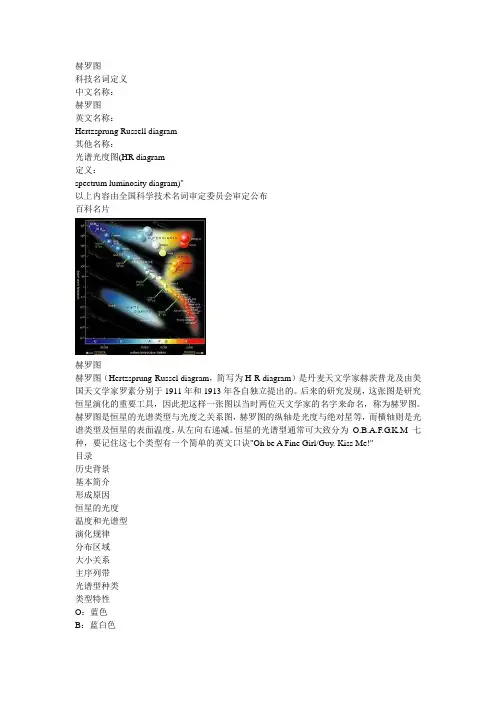

科技名词定义中文名称:赫罗图英文名称:Hertzsprung Russell diagram其他名称:光谱光度图(HR diagram定义:spectrum luminosity diagram)"以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片赫罗图赫罗图(Hertzsprung-Russel diagram,简写为H-R diagram)是丹麦天文学家赫茨普龙及由美国天文学家罗素分别于1911年和1913年各自独立提出的。

后来的研究发现,这张图是研究恒星演化的重要工具,因此把这样一张图以当时两位天文学家的名字来命名,称为赫罗图。

赫罗图是恒星的光谱类型与光度之关系图,赫罗图的纵轴是光度与绝对星等,而横轴则是光谱类型及恒星的表面温度,从左向右递减。

恒星的光谱型通常可大致分为O.B.A.F.G.K.M 七种,要记住这七个类型有一个简单的英文口诀"Oh be A Fine Girl/Guy. Kiss Me!"目录历史背景基本简介形成原因恒星的光度温度和光谱型演化规律分布区域大小关系主序列带光谱型种类类型特性O:蓝色B:蓝白色F:黄白色G:黄色K:橙色M:红色星团赫罗图展开历史背景基本简介形成原因恒星的光度温度和光谱型演化规律分布区域大小关系主序列带光谱型种类类型特性O:蓝色B:蓝白色A:白色F:黄白色G:黄色K:橙色M:红色星团赫罗图展开编辑本段历史背景恒星种类繁多,各具特色,它们的性质主要由两个参数决定:一个是恒星表面的温度;另一个是恒星的光度,也就是恒星的绝对星等。

赫罗图1911 年,丹麦天文学家赫兹伯仑和美国天文学家罗素先后发现恒星的光度与表面温度有一定的联系。

他们把光度与温度作成一个图,图的横坐标表示恒星的光谱型,因恒星的光谱型与表面温度有关,因此横坐标也就表示恒星的表面温度;纵坐标表示恒星的绝对星等,因绝对星等是光度的一种量度,因此纵坐标也表示恒星的光度。

星的等级概念星的等级概念是描述恒星亮度和温度的一种分类系统。

根据恒星的亮度和温度等特征,我们可以将恒星分为不同等级,常用的有绝对星等、视星等和光谱等级。

这些等级表达了恒星的不同亮度、温度和光谱特征,以便更好地研究和理解恒星的演化和性质。

首先是绝对星等(A b s o l u t e m a g n i t u d e)。

绝对星等是指恒星在标准距离(通常为10秒差距)处的视星等。

由于恒星之间的距离差异很大,观测者所处的位置和条件也不同,所以绝对星等用来比较恒星的亮度更为准确。

绝对星等常用M表示,数值越小表示恒星越亮。

例如,太阳的绝对星等约为 4.8等,而最亮的恒星天狼星A的绝对星等约为-1.5等。

其次是视星等(A p p a r e n t m a g n i t u d e)。

视星等是指从地球上观测到的恒星亮度。

由于距离和大气的影响,同一颗恒星在不同观测条件下可能有不同的视星等。

视星等常用m表示,数值越小表示恒星越亮。

视星等的定义是通过赫罗图(H e r t z s p r u n g-R u s s e l l d i a g r a m)中的某个参考星的亮度和颜色来标定的,这个参考星是维持恒星大气温度不变的理论恒星,即在同一颜色指数下的恒星。

例如,维多利亚星(V e g a)被选为零等,其他星的视星等则通过星等系统规范进行测量。

光谱等级(S p e c t r a l c l a s s i f i c a t i o n)是根据恒星光谱特征将恒星分成不同类别的等级。

恒星的光谱等级主要使用哈佛天体光谱分类法,即O,B,A,F,G,K,M等7个等级。

这些等级按照恒星表面温度从高到低排列,O型恒星具有最高的表面温度,M型恒星具有最低的表面温度。

此外,还有一些特殊的光谱等级,如W型、L型、T型和Y型等,用于描述特殊性质的恒星。

光谱等级的划分基于恒星的光谱线的强度和相对比例。

不同光谱等级的恒星具有不同的光谱特征和颜色。