心房颤动抗凝治疗进展(4.23)

- 格式:ppt

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:27

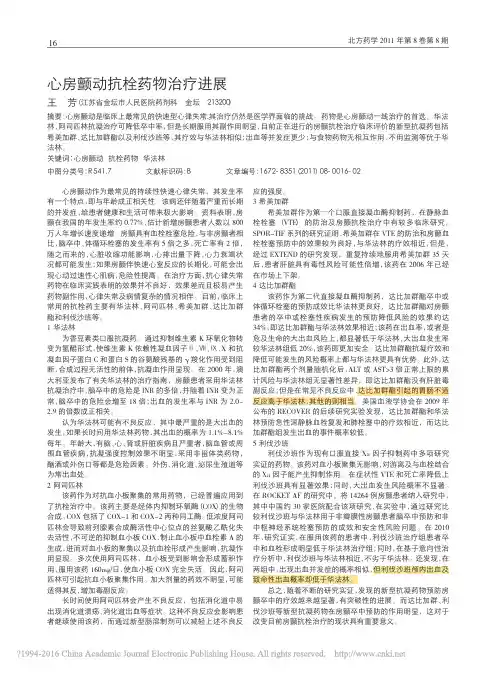

心房颤动抗凝药物的研究进展徐珍珍;梁兆光【摘要】心房颤动(房颤)是一种常见的心律失常疾病,发病率较高,且可引起多种并发症.其中,血栓栓塞性并发症是房颤致死、致残的最主要原因,而脑卒中是其最常见的表现类型,故预防脑卒中的发生成为房颤患者综合管理的重要内容.对于发生脑卒中风险增加的患者,合理应用抗凝药物有助于显著降低缺血性脑卒中的发生率.然而,在中国大多数房颤患者并未得到有效的抗凝治疗.且很多患者在抗凝期间发生脑卒中事件,严重影响了患者的健康及预后.目前,临床上已有多种新型口服抗凝药物(NOAC)供患者选择,且短期服用NOAC抗凝治疗对于房颤患者直流电复律是安全的.未来,NOAC能否将房颤患者的抗凝周期大大缩短,从而减少患者的脑卒中事件,需要进一步研究.%Atrial fibrillation(AF) is a common arrhythmia disease,with high incidence and multiple complications.The thromboembolic complications are the main reason of the mortality and morbidity,and the stroke is the most common type,therefore prevention of the stroke is the main content of the integrated management of AF patients.Rational use of anticoagulant drugs help to significantly reduce the incidence of ischemic stroke,however,most AF patients have not received effective anticoagulant therapy in China.Many patients have stroke events during anticoagulation,seriously damaging the health and prognosis.At present,there are a variety of new oral anticoagulant(NOAC) drugs for patients to choose,and short-term use of NOAC therapy for direct current cardioversion of AF patients is safe.Whether NOAC can shorten theanticoagulant cycle of AF patients so as to reduce the incidence of stroke in patients,still needs further study.【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2017(023)009【总页数】5页(P1821-1825)【关键词】心房颤动;抗凝药物;脑卒中;血栓栓塞【作者】徐珍珍;梁兆光【作者单位】哈尔滨医科大学附属第一医院心内科,哈尔滨 150001;哈尔滨医科大学附属第一医院心内科,哈尔滨 150001【正文语种】中文【中图分类】R541.7心房颤动又称房颤,是指规则有序的心房电活动丧失,代之以快速无序的颤动波,是严重的心房电活动紊乱。

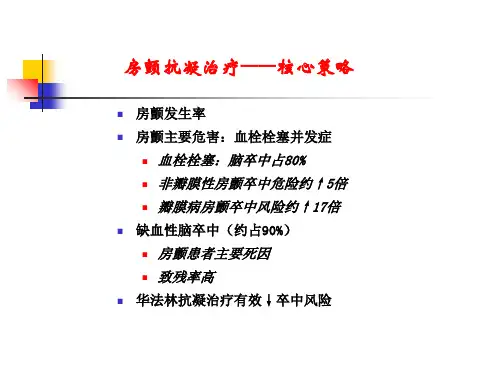

心房颤动抗凝治疗进展房颤最大的危害之一就是脑卒中,正确运用抗凝评分方案以及出血风险评分方案来指导抗凝药物的使用,从而有效预防脑卒中的发生,减少房颤患者致残率及病死率。

华法林作为一种成熟的抗凝药物,目前正受到新型抗凝药物的挑战,而经皮左心耳封堵术也逐步受到重视,因此,房颤的抗凝治疗现状有望得到改善。

标签:房颤;抗凝治疗;新型抗凝药物心房颤动(房颤)是最常见的心律失常之一,中国人的房颤发病率约为0.77%,大量研究均表明,其随年龄增长而不断升高,未来我国房颤患病人群还将持续增长[1]。

由房颤引发的脑卒中风险较普通人群高5倍,且病死率及致残率远高于其他原因引发的脑卒中[2-3]。

华法林虽然有很多缺点,但目前仍是抗凝治疗的经典药物。

目前新型抗凝药物的安全性仍需要设计严谨的大样本研究及更细的亚组分析,因此房颤抗凝管理仍是预防脑卒中的重点之一。

现将房颤抗凝进展进行综述。

1 评分方案1.1 CHA2DS2-V ASc评分方案为了更好的评估脑卒中低危人群以及指导房颤抗凝,与2010年欧洲房颤指南一样,2014年美国房颤管理指南[4]同样建议使用CHA2DS2-V ASc评分方案。

新的评分方案提高了口服抗凝药物的地位,而弱化了阿司匹林,更详细地划分了需要口服抗凝药物治疗的与不需要抗凝治疗患者的界限。

1.2 HAS-BLED评分方案房颤在抗凝治疗的同时也带来了出血风险。

因此,美国最新房颤指南首次建议使用HAS-BLED评分在应用抗凝药物前评估出血风险。

分值越高,风险越高。

高血压、脑卒中以及老年患者往往又是抗凝治疗的CHA2DS2-V ASc评分点,因此临床在制定治疗方案时,以上三种情况常带来一定的难度,同时也反映出抗凝治疗与出血风险并存的实际情况,更是现阶段房颤抗凝不足的具体体现。

2 房颤抗凝药物2.1华法林2014年美国心脏协会已将新型抗凝药物列入房颤管理指南,而华法林具有价格低廉以及经历了长期大量临床试验的考验等诸多优点,因此仍然是房颤患者抗凝治疗的首选药物之一。

老年心房纤颤抗凝治疗进展摘要:心房纤颤是持续的心律失常,常见于老年人。

随着年龄的增加,心房纤颤的发病率也随之升高,伴随而来的便是合并症脑卒中的发病率增高,导致病患的身体健康受到了严重的危害。

有研究表明,50岁以下的人出现心房纤颤的几率低于2%,70岁以上的人出现心房纤颤的几率则为13%,可见,老年人心房纤颤的发病率较高。

老年人出现心房纤颤伴发栓塞性脑卒中的发病率也明显增高,风湿性瓣膜心房纤颤的病患发生脑卒中的危险性会增加17倍。

为了预防老年心房纤颤,经过医务人员的多年研究,发现抗凝治疗对于预防脑卒和降低其发病率中具有良好的作用,本文就其在药物选择、适应证、并发症预防等方面的研究进展进行分析。

关键词:老年人;心房纤颤;抗凝有研究表明,50岁以下的人出现心房纤颤的几率低于2%,70岁以上的人出现心房纤颤的几率则为13%,可见,老年人心房纤颤的发病率较高。

老年人出现心房纤颤伴发栓塞性脑卒中的发病率也明显增高,风湿性瓣膜心房纤颤的病患发生脑卒中的危险性会增加17倍。

为了降低老年心房纤颤病患脑卒中,研究人员发现抗凝治疗是较为有效的办法,该项研究也在临床实证中得到了证实,在应用方面取得了重大进展。

1老年心房纤颤病患抗凝治疗的必要性老年人房颤的发病率较高,而由房颤所引起的脑卒中发病率也日渐增高。

Aronow等的研究也证实了这一点,通过对201位老年房颤病患进行研究,发现出现栓塞性卒中的病患占比43%,较之同年的年龄组的其他窦性心律的脑卒中发病率明显较高。

另外,Farmingham的研究认为,老年心房纤颤的病患如果有高血压、糖尿病、TIA等情况之一,那么这些病患的脑卒中发病率会提高4%,如合并其他心脏疾病,危险性也会增加。

在当前社会,老年人常见的疾病就是高血压、糖尿病等,这意味着心房纤颤的老年人患上脑卒中的几率大大增加了,而且随着老年人年龄的增长,患病的风险也在增加。

为了进一步提高老年人的生存质量,开展针对性的治疗和研究是非常必要的。

心房颤动口服抗凝药进展钱方毅【摘要】心房颤动(房颤)是最常见的心律失常之一,房颤可发生卒中等严重并发症,多年来应用口服抗凝药华法林预防房颤卒中有良好的效果,但该药有许多缺点,在我国的使用率很低。

近年来研制出4种新型口服抗凝药(NOACs),即达比加群、利伐沙班、阿派沙班及依多沙班,并已完成4项大规模、随机临床试验:RE-LY、ROCKET-AF、ARISTOTLE和ENGAGE-AF TIMI 48。

研究表明,新药在预防房颤卒中和系统性栓塞与华法林比较有相似的疗效。

安全性也较好,现对其进展作简要讨论。

【期刊名称】《中国循环杂志》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】3页(P473-475)【关键词】心房颤动;新型口服抗凝剂;卒中预防试验【作者】钱方毅【作者单位】100101 北京市,中国人民解放军306医院【正文语种】中文【中图分类】R445.1心房颤动(房颤)是临床上最常见的心律失常之一,老年人房颤患病率高,70岁以上为5%,80岁以上可高达7.5%。

近数十年来,房颤患病率不断增高,房颤可发生多种并发病,最严重是体循环血栓栓塞,特别是脑卒中,占80%。

房颤卒中的年发病率为5%,死亡率较高,卒中后常严重致残(偏瘫、认知功能障碍等),给个人、家庭及社会带来沉重负担。

多年来,维生素K拮抗剂(VKA,主要是华法林)是预防房颤发生卒中唯一口服抗凝药,华法林通过与VK环氧化物还原酶相结合,抑制VK依赖性凝血因子Ⅱ,Ⅶ,Ⅸ及Ⅹ,从而发挥其抗凝效应。

研究证实,华法林预防房颤卒中有优良的疗效,与安慰剂比较,可使危险降低64%,与抗血小板疗法比较,可使危险降低37%。

因此,华法林目前被推荐用于有发生卒中或系统性栓塞的中至高危房颤患者,但是华法林有若干明显的缺点,例如药动学及药效学变化较大,治疗范围窄,与许多食品和药物可发生相互作用,需经常进行实验室对其凝血作用监测,并调整剂量,发生出血的风险大,因而其临床应用受到了限制[1]。

房颤抗凝治疗新进展背景房颤是一种常见的心律失常,患病率随年龄增加而逐渐增高。

房颤引起的血栓形成会导致卒中,其中脑卒中是患者最担心的后果。

因此,预防血栓形成是房颤患者治疗中的重点。

目前,房颤患者抗凝治疗的主要药物是华法林。

华法林治疗需要经常监测指标(如国际标准化比值)并密切监测剂量。

随着科技的发展和药物的不断更新,房颤抗凝治疗也有了新的进展。

新进展新型口服抗凝药物与华法林相比,新型口服抗凝药物有以下优点:1.无需定期检查国际标准化比值,用药剂量稳定,患者不需要太多的自我调整;2.在一些人群中具有更好的预防卒中的效果,同时减少了控制卒中风险所需的时间;3.可能在预防脊髓梗死时比华法林更为安全。

新型口服抗凝药物包括:•达比加群(药物商标名称:适可而止,Pradaxa);•阿哌沙班(药物商标名称:波立维,Eliquis);•利培酮(药物商标名称:沙可保,Savaysa);•瑞舒伐他汀(药物商标名称:赛格康,Xarelto)。

综合评估虽然新型口服抗凝药物具有一定的优点,也比华法林更加便利,但它们也有一些弊端,比如:1.新型口服抗凝药物价格较高;2.新药的抗凝及副作用机制复杂,需准确识别适应症;3.对于急性出血,新型口服抗凝药物仍未有特别清晰的对策。

针对这些问题,目前医学界提倡从个体化治疗的角度进行选择。

因此,对患者进行评估和提示,以保证合适且个体化的抗凝治疗是至关重要的。

以下是评估患者合适用药的一些因素:•年龄;•病历史;•药品对另外疾病的相互作用;•肾功能;•是否有执行华法林治疗的够通信所需条件;•病人的偏好和期望等。

房颤抗凝治疗已经有了新的进展。

相对于华法林,新型口服抗凝药物具有更多的优点,但也存在一些问题。

因此,做出合适的选择需要综合考虑患者的情况和个体化的治疗方案。

心房颤动抗凝治疗研究进展摘要】心房颤动(房颤)是临床上常见的一种心律失常,虽然心房颤动本身并不直接危及生命,但房颤时可引起血流动力学的变化,心房血栓形成,使患者发生脑血管栓塞的危险增大。

因此房颤患者的抗凝治疗势在必行。

但在目前临床治疗中抗凝药物的应用并不充分,对于出血及栓塞的风险评估,本文将对目前抗凝的现状进行分析。

【关键词】房颤;抗凝治疗【中图分类号】R541 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)23-0010-03The research progressabout anticoagulant therapy of atrial fibrillationLvQianpeng. Tianjin University of Chinese Medicine, Tianjin 300193, China;Qi Xin(corresponding author), Wei Liping. Tianjin People's Hospital, Tianjin 300121, China【Abstract】Atrial fibrillation is a common clinical arrhythmia,although atrial fibrillation is not immediately life-threatening,but AF can cause the changes of hemodynamics,Thrombosis in atrialcanincreased risk of cerebrovascular embolism patients happen. Therefore be imperative anticoagulation in patients with atrial fibrillation. But in the current application of anticoagulant drugs in clinical therapy isnot fully,risk assessment for hemorrhage and embolism,this paper will analyze the current situation of anticoagulation.【Key words】Atrial fibrillation;Anticoagulation therapy1.房颤的流行病学房颤是临床上最常见的一类心律失常,是导致心源性脑卒中的主要因素之一。

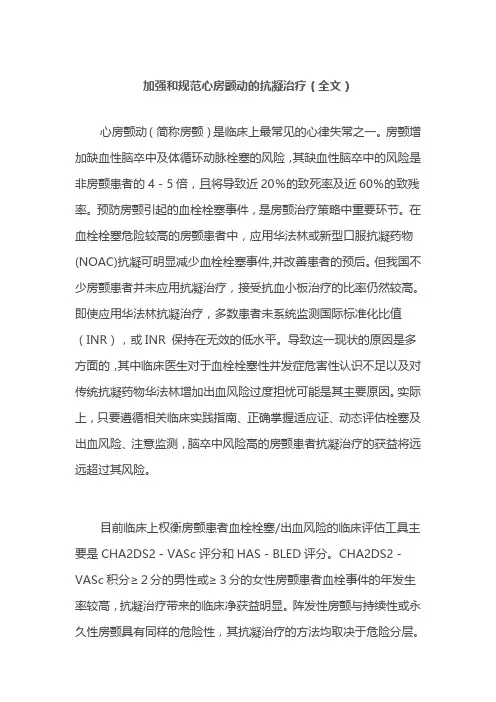

加强和规范心房颤动的抗凝治疗(全文)心房颤动(简称房颤)是临床上最常见的心律失常之一。

房颤增加缺血性脑卒中及体循环动脉栓塞的风险,其缺血性脑卒中的风险是非房颤患者的4-5倍,且将导致近20%的致死率及近60%的致残率。

预防房颤引起的血栓栓塞事件,是房颤治疗策略中重要环节。

在血栓栓塞危险较高的房颤患者中,应用华法林或新型口服抗凝药物(NOAC)抗凝可明显减少血栓栓塞事件,并改善患者的预后。

但我国不少房颤患者并未应用抗凝治疗,接受抗血小板治疗的比率仍然较高。

即使应用华法林抗凝治疗,多数患者未系统监测国际标准化比值(INR),或INR 保持在无效的低水平。

导致这一现状的原因是多方面的,其中临床医生对于血栓栓塞性并发症危害性认识不足以及对传统抗凝药物华法林增加出血风险过度担忧可能是其主要原因。

实际上,只要遵循相关临床实践指南、正确掌握适应证、动态评估栓塞及出血风险、注意监测,脑卒中风险高的房颤患者抗凝治疗的获益将远远超过其风险。

目前临床上权衡房颤患者血栓栓塞/出血风险的临床评估工具主要是CHA2DS2-VASc评分和HAS-BLED评分。

CHA2DS2-VASc积分≥2分的男性或≥3分的女性房颤患者血栓事件的年发生率较高,抗凝治疗带来的临床净获益明显。

阵发性房颤与持续性或永久性房颤具有同样的危险性,其抗凝治疗的方法均取决于危险分层。

出血和血栓具有很多相同的危险因素,例如老龄和血栓栓塞史,既是卒中同时也是出血的重要危险因素。

出血风险增高者发生血栓栓塞事件的风险往往也高,这些患者接受抗凝治疗的临床净获益可能更大。

因此,只要患者具备抗凝治疗的适应证仍应进行抗凝治疗,而不应将HAS-BLED评分增高视为抗凝治疗的禁忌证。

临床上应用的口服抗凝药(OAC)主要分为两类:(1)维生素K拮抗剂(VKA):华法林。

(2)非维生素K拮抗剂(NOAC):①直接凝血酶抑制剂:达比加群酯;②Ⅹa因子抑制剂:利伐沙班、阿哌沙班、依度沙班。

心房颤动患者的抗凝治疗新方法心房颤动患者的抗凝治疗新方法一、研究背景与意义心房颤动是最常见的心律失常,严重威胁患者的生命安全和生活质量。

抗凝治疗是心房颤动患者的重要治疗手段之一,但传统的抗凝治疗方法存在一些不足,如药物剂量需要定期调整、易发生出血等副作用。

因此,研究和探索心房颤动患者的新抗凝治疗方法具有重要的临床意义。

本研究旨在通过整合现有研究成果和前沿技术,探索心房颤动患者的抗凝治疗新方法,为患者提供更安全、有效的治疗手段,提高患者的生活质量和治疗效果。

二、研究内容与目标1. 研究内容:(1) 回顾分析目前常用的抗凝治疗方法的优缺点,明确抗凝治疗的临床需求和潜在问题。

(2) 查阅国内外相关文献,总结目前已有的相关研究成果,为后续的研究提供理论基础。

(3) 开展心房颤动患者抗凝治疗新方法的实验研究,包括药物调控模式的优化、药物剂量与时间的关联等。

(4) 基于实验研究结果,设计和实施心房颤动患者抗凝治疗新方法的临床试验,评估新方法的安全性和有效性。

2. 研究目标:(1) 系统总结目前心房颤动患者抗凝治疗的研究成果和临床应用现状,提出合理的研究方向和问题。

(2) 探索心房颤动患者抗凝治疗新方法的可行性和有效性,为临床应用提供理论依据。

(3) 验证新方法的安全性和临床应用性,为进一步推广应用奠定基础。

三、研究方法与步骤1. 研究方法:(1) 文献回顾:回顾分析心房颤动患者抗凝治疗方法的研究成果和临床应用现状,总结已有问题和需要解决的难题,为后续研究提供指导。

(2) 实验研究:建立适合的动物模型,开展心房颤动患者抗凝治疗新方法的实验研究,通过临床血液指标、血栓形成等评估新方法的效果,探讨药物调控模式及剂量与时间的关联。

(3) 临床试验:经过实验研究阶段,筛选出具有潜力的新方法,开展临床试验,评估新方法的安全性和有效性。

2. 研究步骤:(1) 第一阶段:文献回顾与分析a. 收集并筛选国内外相关文献,总结心房颤动患者抗凝治疗方法的研究成果。

心房颤动患者的抗凝治疗监测《心房颤动患者的抗凝治疗监测》一、申报来源及研究背景心房颤动是一种常见的心律失常疾病,患者易发生血栓形成,进而导致严重的血栓栓塞事件。

抗凝治疗是心房颤动患者预防血栓栓塞的核心手段,但长期抗凝治疗同样伴随着出血风险。

因此,准确监测抗凝治疗的效果和安全性非常重要。

然而,目前对心房颤动患者抗凝治疗监测的研究还比较有限,尤其是在我国的相关研究较为缺乏。

故本课题旨在通过全面、系统的研究,探索心房颤动患者的抗凝治疗监测方法,为临床提供科学的抗凝治疗指导。

二、研究内容及方法(一)研究内容:本课题将重点围绕以下方面展开研究:1.抗凝药物种类和剂量选择:通过对心房颤动患者进行长期随访,并收集临床病例资料,探究不同抗凝药物及其剂量对血栓栓塞和出血风险的影响。

2.抗凝药物监测指标的确定:分析不同抗凝治疗方法下D-二聚体、凝血酶时间(PTT)、国际标准化比值(INR)等指标的变化及其与临床事件的关联性,确定用于抗凝治疗监测的指标。

3.新型抗凝药物的监测方法:研究新型抗凝药物(如华法林)的血药浓度检测、药物相互作用以及用药依从性的监测方法,探索其使用的适应证和安全性。

4.抗凝治疗效果和安全性评价:建立对抗凝治疗效果和安全性的评价体系,通过对心房颤动患者的临床随访和实验室检测,评估不同抗凝药物治疗的效果与安全性。

(二)研究方法:本课题将采用多中心、大样本的研究设计,结合临床实际,全面收集数据。

具体研究方法包括但不限于:1.回顾性研究:收集心房颤动患者的病史、诊断信息、抗凝治疗方案和随访资料等,分析不同治疗方案的疗效和安全性。

2.前瞻性研究:通过对患者的长期随访和相关检测,观察抗凝药物的长期治疗效果和安全性。

3.临床试验:设计和实施临床试验,随机比较不同抗凝药物和剂量的临床效果和安全性。

4. 药物相互作用研究:通过药物测定和分析,了解新型抗凝药物与其他药物的相互作用机制。

三、预期成果及意义本课题旨在深入研究心房颤动患者抗凝治疗监测的方法和策略,望能取得以下预期成果:1.明确适合中国心房颤动患者的抗凝治疗方案:通过大样本、多中心研究,深入研究不同抗凝药物及其剂量对中国心房颤动患者的治疗效果和安全性的影响,推荐适合中国患者的抗凝治疗方案。

心房颤动的新型抗凝治疗方法研究摘要:心房颤动是一种常见的心律失常,严重影响心脏功能和患者的生活质量。

抗凝治疗是心房颤动患者的关键治疗措施之一,以预防心房颤动相关的血栓形成和栓塞事件。

传统的抗凝治疗药物如华法林存在许多局限性和副作用,因此需要进一步研究和开发新型的抗凝治疗方法。

本文旨在回顾心房颤动及抗凝治疗的相关研究,并介绍当前正在研究和发展的新型抗凝治疗方法。

关键词:心房颤动;心律失常;心脏功能;研究和开发一、心房颤动与抗凝治疗概述(一)心房颤动的特点和危害心房颤动是一种常见的心律失常,其特点是心脏的心房部分发生快速且不规则的收缩,导致心脏泵血功能丧失规律性。

心房颤动有以下几个特点:1. 心律不齐:心房颤动的心律非常不规则,无法预测每一次心房收缩的时间和强度。

2. 心率快速:心房颤动的心率通常非常快,可能高达每分钟100到200次以上。

3. 心房收缩无力:由于心房颤动导致心脏泵血功能丧失规律性,心房的收缩变得无力,血液在心房内滞留,容易形成凝血并增加血栓形成的风险。

4. 血栓形成风险增加:心房颤动使心房内血流减慢,容易形成血栓。

如果血栓脱落并进入全身循环,可能引发中风等严重的并发症。

心房颤动的危害主要体现在以下方面:1. 中风风险增加:心房颤动患者中风的风险是正常人的5倍。

因为心房颤动导致血液在心房内滞留,易形成血栓,当血栓脱落进入大脑供血动脉时,可能导致中风。

2. 心功能不全:心房颤动使心房收缩无力,泵血功能下降,长期存在会导致心功能逐渐恶化,最终引发心力衰竭。

3. 心律失常恶化:心房颤动本身会导致心律失常的恶化和加重,例如心室颤动的发生率增加,增加了猝死的风险。

(二)抗凝治疗的重要性以及现有治疗药物的局限性抗凝治疗在心房颤动管理中非常重要。

由于心房颤动患者血流较为混乱,容易形成心房内血栓,抗凝治疗可以预防血栓的形成,减少中风的风险。

抗凝治疗的主要目标是使用药物来防止和抑制血液凝固过程,从而降低血栓形成的风险。

心房颤动抗凝治疗新进展张澍【摘要】心房颤动(房颤)是临床中最常见的心律失常之一.尽管房颤抗凝治疗预防血栓栓塞事件的有效性和重要性已有很多循证医学证据,然而许多房颤患者,甚至有多个危险因素的高危房颤患者,未接受任何预防抗凝治疗.华法林作为传统有效的房颤抗凝治疗药物,因影响因素较多和频繁抽血监测,在实际临床应用中受到很大限制.近年来新型抗凝药物不断涌现,大型临床试验结果令人鼓舞,无需调整剂量,无需监测,有可能替代华法林.美国和欧洲也于近年更新了房颤治疗指南,推荐不同危险的房颤患者选择不同的抗凝治疗方案.【期刊名称】《中国继续医学教育》【年(卷),期】2011(000)011【总页数】4页(P21-24)【作者】张澍【作者单位】国家心血管病中心阜外心血管病医院【正文语种】中文心房颤动(房颤)是临床中最常见的心律失常之一。

尽管房颤抗凝治疗预防血栓栓塞事件的有效性和重要性已有很多循证医学证据,然而许多房颤患者,甚至有多个危险因素的高危房颤患者,未接受任何预防抗凝治疗。

华法林作为传统有效的房颤抗凝治疗药物,因影响因素较多和频繁抽血监测,在实际临床应用中受到很大限制。

近年来新型抗凝药物不断涌现,大型临床试验结果令人鼓舞,无需调整剂量,无需监测,有可能替代华法林。

美国和欧洲也于近年更新了房颤治疗指南,推荐不同危险的房颤患者选择不同的抗凝治疗方案。

1 华法林抗凝治疗存在的问题上个世纪5个主要临床试验(A FA S A K、SPAF、BAATAF、SPINAF、CAFA)荟萃分析结果确立了华法林抗凝治疗的有效性和相对安全性。

华法林适应证范围广泛,可用于高危房颤,房颤复律,瓣膜移植,深静脉血栓,肺栓塞等,价格便宜,是目前大多指南推荐的口服抗凝药物。

但是华法林抗凝治疗中存在的许多问题导致华法林使用严重不足。

(1)华法林影响因素较多:许多食物、药物及遗传等因素均可影响华法林的作用;(2)治疗/安全窗口窄(INR在 2~3):抗栓疗效与出血风险共存,即使INR在治疗窗口内,仍存在出血风险;另外不同患者相同INR值出血风险却不同;(3)需要频繁抽血监测 INR,不仅增加费用,还导致患者的顺从性下降;(4)需频繁调整剂量:由于个体代谢基因型不同,达标需要的剂量可能变异很大,另外治疗中受药物食品等影响因素也需不断调整剂量。

心房颤动抗凝治疗进展心房颤动(房颤)在临床上是最常见的心律失常之一,它是缺血性脑卒中一个重要危险因素。

研究表明新型抗凝药物预防房颤卒中的疗效越来越显著,有突破性的进展。

临床试验已经证实达比加群酯、利伐沙班等在房颤卒中预防的作用不劣于华法林。

标签:心房颤动;华法林;阿司匹林;达比加群酯;利伐沙班心房颤动(房颤)在临床上是最常见的心律失常之一,它是缺血性脑卒中一个重要独立危险因素。

我国30~85岁人群中房颤患病率为0.77%,在非瓣膜性房颤患者中,缺血性卒中的年发生率(约5%)是非房颤患者的2~7倍[1]。

Framingham研究表明,60岁以后房颤的发生率显著增加,心房颤动组的死亡率是窦性心律组的2倍。

房颤可显著增加心血管事件的住院率和死亡率,尤其是卒中发生率。

我国部分地区心房颤动住院病例回顾性调查资料中,房颤患者脑卒中的患病率为17.5%,因此房颤抗凝治疗预防脑卒中风险,是房颤治疗中一个重要方面。

目前,临床上常用的抗栓药主要有华法林、阿司匹林、希美加群、达比加群酯和利伐沙班等[2]。

1华法林华法林是香豆素类口服抗凝药。

药理作用为通过抑制维生素K环氧化物转变为氢醌形式,使维生素K依赖性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、X 和抗凝血因子蛋白C 和蛋白S 的谷氨酸残基的γ 羧化作用受到阻断,合成过程无活性的前体,抗凝血作用显现. 华法林抗凝治疗的效果和安全性取决于抗凝治疗的强度和稳定性。

欧美国家的临床试验证实抗凝强度为INR 2.0~3.0时,可以有效预防脑卒中事件,使脑卒中年发生率从4.5%降至1.5%,相对危险性降低68%,并不明显增加脑出血的风险[3]。

虽然华法林可以有效减少AF的卒中危险,但也需要注意以下问题:①抗凝治疗窗口窄,即很小的剂量一反应变化也可能会导致血栓或出血;②该药的药理学复杂.作用开始比较迟缓.潜伏期部分取决于药代动力学特点。

部分取决于Vit K依赖性凝血因子的半衰期;③华法林药理作用受机体和许多药物、食物的影响.当机体健康状况改变或应用或停用某些药物、食物时.往往需要调整华法林的剂量。

心房颤动患者的抗凝治疗新进展《心房颤动患者的抗凝治疗新进展》一、摘要心房颤动是临床常见的心脏疾病,常伴有栓塞风险。

抗凝治疗是心房颤动患者的重要治疗手段,但目前仍然存在一些问题和挑战。

本研究旨在总结抗凝治疗的新进展,评估其有效性和安全性,并提出改进策略。

通过随机对照试验、回顾性研究和系统综述等研究方法,对抗凝治疗在心房颤动患者中的临床应用进行全面评价。

预期结果能够在临床实践中指导心房颤动患者的抗凝治疗策略,提高患者的生活质量和预后。

二、研究背景与意义心房颤动(atrial fibrillation,AF)是一种常见的心脏病,其流行病学数据表明在全球范围内患病率逐年增加。

由于心房颤动患者心脏收缩功能不协调,易形成血栓,导致栓塞并发症的发生率明显升高。

目前,抗凝治疗被广泛应用于心房颤动患者,以降低栓塞风险。

然而,现有的抗凝治疗仍然面临一些问题和挑战,例如药物选择、剂量调整、安全性和依从性等方面。

因此,通过研究抗凝治疗在心房颤动患者中的新进展,对于改善临床实践、提高心房颤动患者的生活质量和预后具有重要意义。

三、研究内容与方法本研究将采用随机对照试验、回顾性研究和系统综述等研究方法,对抗凝治疗在心房颤动患者中的临床应用进行全面评价。

具体研究内容和方法如下:1. 研究设计:a. 随机对照试验:通过对心房颤动患者进行随机分组,比较不同抗凝治疗方案的有效性和安全性。

b. 回顾性研究:对心房颤动患者的临床数据进行回顾性分析,评估抗凝治疗的长期效果和患者依从性。

c. 系统综述:结合现有文献,总结抗凝治疗在心房颤动患者中的最新进展,提出改进策略。

2. 研究内容:a. 抗凝药物的选择与剂量调整:比较不同抗凝药物(如华法林、阿哌沙班、达比加群酯)在心房颤动患者中的应用效果,评估剂量调整的重要性。

b. 新型抗凝药物的应用:研究新型抗凝药物(如阿哌度酮、利伐沙班)在心房颤动患者中的应用效果和安全性。

c. 抗凝治疗的长期效果和患者依从性:通过回顾性研究和调查问卷等方法,评估抗凝治疗的长期效果和患者依从性对预后的影响。