【建筑欣赏】玫瑰窗:哥特建筑的眼睛!

- 格式:doc

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:10

哥特式美术名词解释哥特式美术名词解释1. 引言哥特式美术是一种流行于12世纪至16世纪的艺术风格,主要表现在建筑、绘画和雕塑等艺术形式上。

它以其独特的细节、华丽的装饰和气势磅礴的结构而闻名。

本文将对哥特式美术中的一些重要名词进行解释和探讨,希望读者能对这一艺术风格有更全面、深入的了解。

2. 主题一: 尖拱哥特式建筑最为明显的特点之一就是尖拱。

尖拱是指一种呈锐角的拱形结构,它代替了罗曼式建筑中常见的圆拱。

尖拱能够更好地承受重力,使建筑物能够更高、更轻盈地垂直上升。

尖拱的使用使得哥特式教堂建筑能够达到更高的空间和更宏伟的外观。

巴黎圣母院的尖拱构造给人一种向上延伸的感觉,配合着高塔和精美的装饰,营造出一种庄严而神圣的氛围。

3. 主题二: 飞扶壁飞扶壁是哥特式建筑中的另一个重要特征。

它指的是与建筑物本身并不直接相连的独立状的支撑结构,通过飞扶壁,建筑物的重量可以更均匀地分布。

飞扶壁不仅起到支撑建筑物的作用,同时也是建筑装饰的一部分。

飞扶壁可以用于安放雕塑和拱门,增添了哥特式建筑的美感和艺术价值。

巴黎圣母院的飞扶壁上镶嵌着雕塑和拱门,以精湛的工艺和细节展示了哥特式风格的艺术魅力。

4. 主题三: 玫瑰窗玫瑰窗是哥特式建筑中的一个重要特色,也是影响观赏者最深的部分之一。

它得名于窗户圆形的形状,多为玫瑰花瓣状或尖形花瓣状。

玫瑰窗采用了大片的彩绘玻璃,通过变幻的色彩和透光效果,创造出绚丽多彩的光影。

玫瑰窗不仅是建筑物的视觉焦点,同时也具有宗教和象征意义。

巴黎圣母院的玫瑰窗展现了圣经中的故事和圣徒的形象,带给人们宗教信仰和启迪。

5. 主题四: 起重吊杆起重吊杆是哥特式建筑中一种重要的工程设施。

它用于支撑建筑物的物资和工具,为建筑过程提供便利。

起重吊杆可以独立于建筑物的内部或外部,通过上下移动来提供物资和工具的运输。

它使建造哥特式建筑变得更加高效,并且能够实现更复杂、更大规模的工程。

起重吊杆的使用为哥特式建筑的独特外观和复杂结构提供了技术支持。

哥特式建筑赏析哥特式建筑是流行于欧洲的一种建筑风格。

以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。

哥特式建筑总体风格特点是:空灵、纤瘦、高耸、尖峭。

尖峭的形式,尖券、尖拱技术的结晶;高耸的墙体,则包含着斜撑技术、扶壁技木的功绩,体现了创造者无穷的想象力和创造力。

我们学习和借鉴传统文化,也要创新传统文化,让它更灿烂辉煌。

哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。

主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。

哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。

最负著名的哥特式建筑有巴黎圣母大教堂、意大利米兰大教堂、德国科隆大教堂、英国威斯敏斯特大教堂(一)哥特式建筑的历史背景自公元12世纪到公元15世纪,城市已成为各个封建王国的政治、宗教、经济和文化中心,这一时期兴起了封建社会大发展的产物——哥特式艺术。

其开始于建筑方面,而后才追件波及到雕刻和绘画。

它发展的重点是从追求建筑的效果而转向绘画的效果:早期哥特式雕刻和绘画都是巨大建筑的一部分,而晚期的建筑和雕刻则追求片面装饰性的效果,不再追求结实和简洁的处理。

哥特式建筑(Gothic architecture)是以法国为中心发展起来的。

在12—15世纪,城市手工业和商业行会相当发达,城市内实行一定程度的民主政体,市民们以极高的热情建造教堂,以此相互争胜来表现自己的城市。

另外,当时教堂已不再是纯属宗教性建筑物,它已成为城市公共生活的中心,成为市民大会堂,公共礼堂,甚至可用作市场和剧场。

在宗教节日时,教堂往往成为热闹的赛会场地。

确切说,开始于1140-1144年间路易七世的长玺官苏热重修圣德尼教堂之时。

圣德尼教堂表明了一种新的建筑风格,这种风格从本质上区别于罗马式建筑:首先,后者有着结实而厚重的墙壁,而前者具有轻盈、纤细的结构。

罗马式的教堂建有沉重的拱顶,其稳定性取决于足够厚实的墙壁,以支撑各种各样的压力和应力。

其次在罗马式建筑中,窗户总是很小,而现在,窗户的尺寸大大增加,允许空前规模的采用彩色玻璃画。

哥特式建筑艺术赏析【摘要】哥特式建筑作为中世纪西方三大建筑风格之一,不仅代表着中世纪的时代特征,也具有美学意义。

其塔形屋顶、飞扶壁结构、玫瑰花窗、柱子雕像等特点无不体现其作为“上帝之屋”的宗教精神本质。

神秘、威严、华丽的感官效果造成对天国世界的向往。

作为一种艺术风格,哥特式风格使得中世纪西方的各种艺术形式——雕刻、绘画、家具及各种工艺美术,都具有了自身鲜明的特点。

它的价值早已超过了建筑本身,成为了中世纪的精神象征,影响了中世纪的审美,更影响了今天我们对建筑的理解和对审美的体验。

【关键词】哥特式建筑;中世纪;艺术风格一、起源与艺术史的许多其他词汇一样,“哥特”(Gothic)最开始使用是代表贬义的。

它是由作家弗朗索瓦·拉伯雷在1533年引入到法语中的,几十年后意大利人乔吉奥·瓦萨里把“哥特人表达的风格”称为是“怪异和野蛮的”。

另一方面,“哥特的”这个形容词在中古拉丁语中也已经被用来定义任何用于罗马经文之外的任何其他语言书写的文本。

“哥特”这个词带有随意、不和谐和粗糙的概念,最初被用来指与拉丁和地中海文化相对的北欧日耳曼世界,而拉丁和地中海文化认为自己是唯一保存了美与和谐的文化,但很长时间以来人们已经认识到哥特文化拥有和古典及其衍生的文化同样的艺术性。

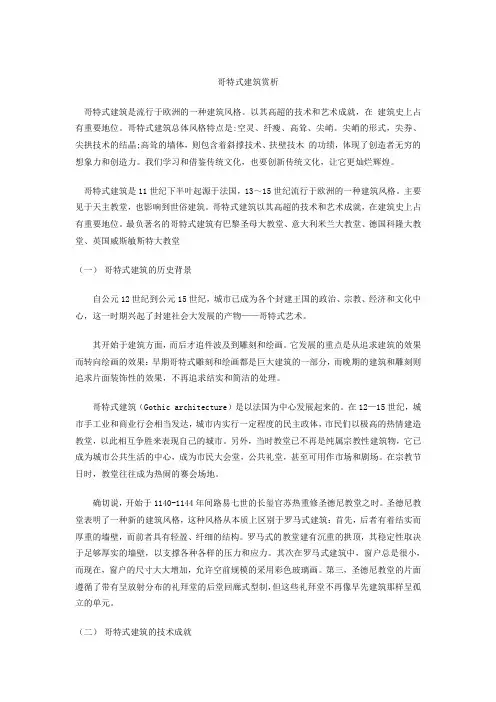

哥特式建筑的发源地主要是法国北部,由罗曼式建筑发展而来,直到19世纪,才获得广泛共识。

1140年由修道院长叙热(Abbot Suger)发起建造的巴黎附近的圣丹尼修道院教堂(图1),是第一个表现哥特特征的建筑。

明亮的唱诗班的席位被一个回廊所环绕。

这座建筑赋予罗马式风格图1 圣丹尼教堂以新的成熟,为哥特风格在法国的传播铺平了道路。

二、艺术形象哥特式建筑的主要特征是其拱券结构(图2)。

其室内采光与罗曼建筑有很大的区别,因为采用了尖券,可以承受更多的荷载,同时使更大的开窗和柱墩变小成为可能。

尖券创造了向上升腾的感觉,弥漫着象征和宗教的特性:奋力接近上帝。

罗马风建筑的进一步发展,就是12-15世纪西欧以法国为中心的哥特式建筑。

哥特式教堂“哥特”原是参加覆灭罗马奴隶制的日耳曼“蛮族”之一,15世纪,文艺复兴运动反对封建神权,提倡复活古罗马文化,乃把当时的建筑风格称为“哥特”,以表示对它的否定。

定义:哥特式建筑又译作歌德式建筑,是位于罗马式建筑和文艺复兴建筑之间的,1140年左右产生于法国的欧洲建筑风格。

它由罗马式建筑发展而来,为文艺复兴建筑所继承。

哥特式建筑主要用于教堂,在中世纪高峰和晚期盛行于欧洲,发源于十二世纪的法国,持续至十六世纪,哥特式建筑在当代普遍被称作“法国式”(Opus Francigenum),“哥特式”一词则于文艺复兴后期出现。

哥德式建筑的整体风格为高耸削瘦,且带尖。

以卓越的建筑技艺表现了神秘、哀婉、崇高的强烈情感,对后世其他艺术均有重大影响。

哥德式大教堂等无价建筑艺术已列入联合国教科文组织的世界遗产,其也成了一门关于主教座堂和教堂的研究学问。

十八世纪,英格兰开始了一连串的哥德复兴,蔓延至十九世纪的欧洲,并持续至二十世纪,主要影响教会。

起源哥特式建筑是以法国为中心发展起来的。

在12—15世纪,城市手工业和商业行会相当发达,城市内实行一定程度的民主政体,市民们以极高的热情建造教堂,以此相互争胜来表现自己的城市。

另外,当时教堂已不再是纯属宗教性建筑物,它已成为城市公共生活的中心,成为市民大会堂、公共礼堂,甚至可用作市场和剧场。

在宗教节日时,教堂往往成为热闹的赛会场地。

早期哥特式建筑第一座哥特式教堂是1143年在法国巴黎建成的圣丹尼教堂[2],其四尖券巧妙地解决了各拱间的肋架拱顶结构问题,有大面积的花窗玻璃,为以后许多教堂所效法。

1144年,在庆祝圣丹尼斯重修完成举行的典礼上,各国的主教们吃惊地发现这种建筑形式有着不可抵挡的魅力。

于是25年之后,凡有代表参加过庆典的地区都出现了哥特式教堂。

经典时期12世纪末到13世纪中叶。

哥特式建筑晚期辐射状哥特式和火焰哥特式发展。

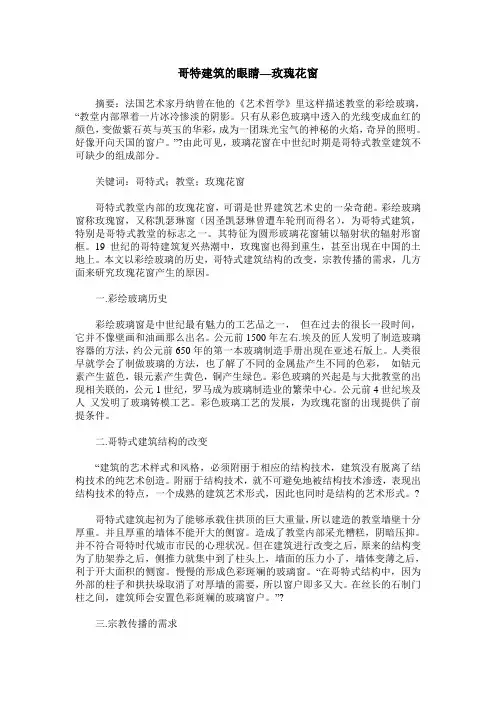

哥特建筑的眼睛—玫瑰花窗摘要:法国艺术家丹纳曾在他的《艺术哲学》里这样描述教堂的彩绘玻璃,“教堂内部罩着一片冰冷惨淡的阴影。

只有从彩色玻璃中透入的光线变成血红的颜色,变做紫石英与英玉的华彩,成为一团珠光宝气的神秘的火焰,奇异的照明。

好像开向天国的窗户。

”?由此可见,玻璃花窗在中世纪时期是哥特式教堂建筑不可缺少的组成部分。

关键词:哥特式;教堂;玫瑰花窗哥特式教堂内部的玫瑰花窗,可谓是世界建筑艺术史的一朵奇葩。

彩绘玻璃窗称玫瑰窗,又称凯瑟琳窗(因圣凯瑟琳曾遭车轮刑而得名),为哥特式建筑,特别是哥特式教堂的标志之一。

其特征为圆形玻璃花窗辅以辐射状的辐射形窗框。

19世纪的哥特建筑复兴热潮中,玫瑰窗也得到重生,甚至出现在中国的土地上。

本文以彩绘玻璃的历史,哥特式建筑结构的改变,宗教传播的需求,几方面来研究玫瑰花窗产生的原因。

一.彩绘玻璃历史彩绘玻璃窗是中世纪最有魅力的工艺品之一,但在过去的很长一段时间,它并不像壁画和油画那么出名。

公元前1500年左右.埃及的匠人发明了制造玻璃容器的方法,约公元前650年的第一本玻璃制造手册出现在亚述石版上。

人类很早就学会了制做玻璃的方法,也了解了不同的金属盐产生不同的色彩,如钴元素产生蓝色,银元素产生黄色,铜产生绿色。

彩色玻璃的兴起是与大批教堂的出现相关联的,公元1世纪,罗马成为玻璃制造业的繁荣中心。

公元前4世纪埃及人又发明了玻璃铸模工艺。

彩色玻璃工艺的发展,为玫瑰花窗的出现提供了前提条件。

二.哥特式建筑结构的改变“建筑的艺术样式和风格,必须附丽于相应的结构技术,建筑没有脱离了结构技术的纯艺术创造。

附丽于结构技术,就不可避免地被结构技术渗透,表现出结构技术的特点,一个成熟的建筑艺术形式,因此也同时是结构的艺术形式。

?哥特式建筑起初为了能够承载住拱顶的巨大重量,所以建造的教堂墙壁十分厚重。

并且厚重的墙体不能开大的侧窗。

造成了教堂内部采光糟糕,阴暗压抑。

并不符合哥特时代城市市民的心理状况。

哥特式建筑赏析姓名:昝智耀学号:B103501103欧洲文化统一的基础是基督教。

基督教是西方文化发展的精神动力与远远。

哥特式建筑风格产生于中世纪后期的天主教世界的中心法国,因而哥特式建筑风格也被赋予了浓重的宗教色彩哥特式建筑由罗马建筑发展而来,但是它却与产生于中世纪早期的罗马式建筑有着巨大的形式上的差异,罗马式建筑深受早期基督教宇宙观的形象,在窗户,门,拱廊上都采取半圆形的拱装结构,甚至屋顶也是低矮的圆屋顶,给人一种圆拱行的天空和大地紧密结合而由似乎分离的错觉,整个建筑朴实无华庄重肃穆;哥特式建筑却擅长采用高耸如云的尖顶引导人们摆脱现实的苦难到达天国的花园,或是高达明朗色彩瑰丽的花窗创造出初级上帝的错觉。

二者代表着全然不同的精神基质。

较之罗马式建筑主要表达早期基督教信念的庄严性,哥特式却富于戏剧性和浪漫性,高耸云端,引人入胜,塔含有人们所向往的高度浪漫色彩的意境。

收到哥特式键鼠教堂建筑的影响,哥特式时期的服饰也随之被赋予强烈的象征意义个怪诞的浪漫色彩,高高的冠带,常常的剪头鞋子。

作为一种融合了浓厚的宗教神秘色彩的建筑风格,哥特式建筑风格的产生和发展最充分大的体现了精神对物质,基督教唯灵主义对粗野外族文化的制服过程,它以一种外在的静止的形式形象的反映了中世纪时期人们心中深处汹涌激荡这神秘诡异的宗教感受。

哥特式建筑构成了中世纪基督教文化的标志性成就,他一方面典型的反映了基督教崇高圣洁的理想,另一方面有表达着世俗社会躁动不安的痛苦现实,他的怪诞浪漫艺术形式将冰清玉洁的唯灵主义理想和苦难深重的禁欲主义生活紧密联系在一起,使人在哥特式教堂这有神神秘的巨大十字架内部深切的感受到灵魂与肉体的矛盾。

哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。

主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。

哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。

法国哥特时期的世俗建筑数量很大与哥特式教堂的结构和形式很不一样。

哥特式建筑赏析外院罗红修 20101310212 哥特式建筑是流行于欧洲的一种建筑风格。

以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。

哥特式建筑总体风格特点是:空灵、纤瘦、高耸、尖峭。

尖峭的形式,尖券、尖拱技术的结晶;高耸的墙体,则包含着斜撑技术、扶壁技木的功绩,体现了创造者无穷的想象力和创造力。

我们学习和借鉴传统文化,也要创新传统文化,让它更灿烂辉煌。

哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。

主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。

哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。

最负著名的哥特式建筑有巴黎圣母大教堂、意大利米兰大教堂、德国科隆大教堂、英国威斯敏斯特大教堂(一)哥特式建筑的历史背景哥特式建筑是以法国为中心发展起来的。

在12—15世纪,城市手工业和商业行会相当发达,城市内实行一定程度的民主政体,市民们以极高的热情建造教堂,以此相互争胜来表现自己的城市。

另外,当时教堂已不再是纯属宗教性建筑物,它已成为城市公共生活的中心,成为市民大会堂,公共礼堂,甚至可用作市场和剧场。

在宗教节日时,教堂往往成为热闹的赛会场地。

(二)哥特式建筑的技术成就哥特式建筑所显示的技术成就,我们可以从两个方面具体地感受到。

首先是外部造型。

哥特式建筑特别是教堂,外观的基本特征是高而直,其典型构图是一对高耸的尖塔,中间夹着中厅的山墙,在山墙檐头的栏杆、大门洞上设置了一列布有雕像的凹龛,把整个立面横联系起来,在中央的栏杆和凹龛之间是象征天堂的圆形玫瑰窗。

西立面作为教堂的入口,有三座门洞,门洞内都有几层线脚,线脚上刻着成串的圣像。

所有墙体上均由垂直线条统贯,一切造型部位和装饰细部都以尖拱、尖券、尖顶为合成要素,所有的拱券都是尖尖的,所有门洞上的山花、凹龛上的华盖、扶壁上的脊边都是尖耸的,所有的塔、扶壁和墙垣上端都冠以直刺苍穹的小尖顶。

其次,从内部空间的特点,我们也可窥见其宗教情怀与技术手段。

哥特式建筑特点赏析文明的脚步时而轻盈,时而蹒跚,古老的城邦分分合合,几经易主,留下来的多是些远古的传说、史诗的记载和建筑的遗迹。

这其中,建筑对文明的记录较之前两类更加直观,更加准确,也更权威。

像古希腊城邦的柱式建筑;古罗马原始的混凝土和拱券结构;东罗马拜占庭帝国和中世纪欧洲的各类宗教建筑;以及近代欧洲客厅里、园林外的巴洛克艺术等等。

门窗向上突出,高耸云天的细长的尖塔、大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃,这就是哥特式建筑给人最直观的印象。

中世纪欧洲在12至15世纪达到鼎盛,其经济和社会产生了深刻的变革,其思想、文化和艺术也达到了空前的发展。

这一时期的艺术风格,通常被称为哥特式风格。

它乃“罗马式”艺术的更高发展,为中世纪天主教神学观念在艺术上的一种反映。

哥特式建筑在不同国家也有各自的特点。

(一)法国哥特式建筑:11世纪下半叶,哥特式建筑在法国首先出现。

法国哥特式教堂建筑模式为:西面是正门入口,东头环殿内有环廊,许多小礼拜室成放射状排列。

教堂内部中厅高耸,有大片彩色玻璃窗,采光神秘幽暗。

外观上的显著特点是有许多大大小小的尖塔和尖顶。

平面十字交叉处的屋顶上有一座很高的尖塔,扶壁和墙垛上也都有玲珑的尖顶,窗户细高,整个教堂向上的动势很强,雕刻极其丰富。

西立面一般是建筑的重点,典型构图是:两边一对高高的钟楼,下面由横向券廊水平联系,三座大门由层层后退的尖券组成透视门,券面满布雕像。

正门上面有一个大圆窗,称为玫瑰窗,雕刻精巧华丽。

法国早期哥特式教堂的代表作是巴黎圣母院,后期的亚眠主教堂、博韦主教堂、兰斯主教堂和沙特尔主教堂同称为法国四大哥特式教堂。

巴黎圣母院是法国的天主教教堂。

位于巴黎市中心塞纳河的斯德岛上。

1163年兴建,1345年完工,是哥特式建筑的早期代表作。

巴黎圣母院采用拉丁字母式型制,全长130米,宽48米。

大厅由4排列柱划分为1个中厅和4个侧厅,约可容纳9000人。

教堂用石材建造,结构采用二圆心的肋架式拱券,中厅高约35米。

哥特式建筑教堂下面是本店铺给大家带来关于哥特式建筑的相关内容,以供参考。

哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。

主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。

哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。

法国兰斯主教堂的飞扶壁结构示意哥特式教堂的结构体系由石头的骨架券和飞扶壁组成。

其基本单元是在一个正方形或矩形平面四角的柱子上做双圆心骨架尖券,四边和对角线上各一道,屋面石板架在券上,形成拱顶。

采用这种方式,可以在不同跨度上作出矢高相同的券,拱顶重量轻,交线分明,减少了券脚的推力,简化了施工。

飞扶壁由侧厅外面的柱墩发券,平衡中厅拱脚的侧推力。

为了增加稳定性,常在柱墩上砌尖塔。

由于采用了尖券、尖拱和飞扶壁,哥特式教堂的内部空间高旷、单纯、统一。

装饰细部如华盖、壁龛等也都用尖券作主题,建筑风格与结构手法形成一个有机的整体。

欧洲各国的经典哥特式建筑11世纪下半叶,哥特式建筑首先在法国兴起。

当时法国一些教堂已经出现肋架拱顶和飞扶壁的雏型。

一般认为第一座真正的哥特式教堂是巴黎郊区的圣丹尼教堂。

这座教堂四尖券巧妙地解决了各拱间的肋架拱顶结构问题,有大面积的彩色玻璃窗,为以后许多教堂所效法。

哥特式建筑的代表作—巴黎圣母院(西立面)法国哥特式教堂平面虽然是拉丁十字形,但横翼突出很少。

西面是正门入口,东头环殿内有环廊,许多小礼拜室成放射状排列。

教堂内部特别是中厅高耸,有大片彩色玻璃宙。

其外观上的显著特点是有许多大大小小的尖塔和尖顶,西边高大的钟楼上有的也砌尖顶。

平面十字交叉处的屋顶上有一座很高的尖塔,扶壁和墙垛上也都有玲珑的尖顶,窗户细高,整个教堂向上的动势很强,雕刻极其丰富。

西立面是建筑的重点,典型构图是:两边一对高高的钟楼,下面由横向券廊水平联系,三座大门由层层后退的尖券组成透视门,券面法国哥特式建筑盛期的代表作—亚眠主教堂满布雕像。

正门上面有一个大圆宙,称为玫瑰窗,雕刻精巧华丽。

论哥特式教堂建筑结构与玻璃花窗的寓意建筑111 奚林 2011012302摘要:天主教信仰是哥特式教堂建筑艺术风格的灵魂。

哥特式教堂为了这种信仰而建造,同时也是为了这种信仰而存在。

本次调研以青岛天主教堂和洪家楼天主教堂两座中国著名的天主教堂为调研对象,通过对两座教堂的结构分析和玻璃花窗,深入了解哥特式教堂建筑结构与玻璃花窗的寓意。

石材与玻璃在教堂的整体结构中组成了一种和谐,石头和玻璃的材质美组合在一起,构成了教堂的形式美,形式美又寓意了天主教信仰。

关键字:哥特式,结构,玻璃花窗,青岛天主教堂,洪家楼天主教堂每一种建筑的风格形式,都是人类为表达某种特定的生存理念及满足其精神慰藉和审美诉求而创造出来的。

因此,建筑物作为“凝动的音乐”不仅具有美学上的功效,而且是人们心灵世界的一种物化形态。

天主教信仰是哥特式教堂建筑艺术风格的灵魂。

哥特式教堂为了这种信仰而建造,同时也是为了这种信仰而存在。

哥特式教堂的建筑之美,令人击节赞叹。

擎天的高塔将此内蕴外观皆丰富无比的教堂巨构与天地相契合,有如自然中的一片密闭的森林,除了令人心往神驰之外,也为人留下了弥久的感动。

洪家楼天主教堂洪家楼大教堂是中国三大著名天主教堂之一,为双塔哥特式建筑,整个建筑气势宏伟,威严壮观。

基本属于12至16世纪初的哥特式建筑风格。

教堂坐东面西,前窄后宽,多角多棱,多门多窗,建筑面积约2600多平方米,堂内祭台设于东端。

教堂正面有两个尖顶分立式钟楼,高约60米,左右为穹窿式尖券顶,具有典型的高直作风。

三个正门均为尖拱型,拱门上面层层雕花,装饰美观;教堂后端,也矗立着两个高约55米的尖塔,前后四塔相互对应,皆为青砖、料石砌垒,垂直挺拔,使整个教堂更加雄伟壮观。

教堂内,设两排纵柱,中央通廊高大,地面用青条石铺就,圆顶和墙壁上,绘制有精工图案、雕饰和文字。

步入堂内,顿有庄严、肃穆、伟丽之感。

教堂的窗子是用彩色玻璃镶嵌而成,在阳光的照射下,产生出强烈的光色效果。

哥特式建筑代表作哥特式建筑,作为中世纪欧洲最具标志性的建筑风格之一,以其奇特而庄严的形式而著称于世。

哥特式建筑特点之一是尖顶尖窗,它们象征着人们心中的向上向善的愿望。

在欧洲的各个角落,可以找到许多哥特式建筑的代表作。

本文将简要介绍一些最著名的哥特式建筑代表作。

巴黎圣母院哥特式建筑最著名的代表作之一,非巴黎圣母院莫属。

位于巴黎市中心的圣母院座落在塞纳河畔,充满着浓厚的宗教氛围。

建于12世纪初,圣母院以其卓越的建筑工艺和精美的装饰而吸引了无数游客和艺术爱好者。

尖顶尖窗的设计使得圣母院造型庄重而独特,宛如一个巨大的宗教堡垒。

步入圣母院内部,你将被高大的柱廊、彩绘玻璃和精致的雕塑所迷倒。

巴黎圣母院是哥特式建筑的杰作,也是巴黎的象征之一。

科隆大教堂科隆大教堂,位于德国科隆市,是世界上最大的哥特式教堂之一。

这座耸立于科隆市中心的教堂于13世纪开始兴建,历经多年才得以完工。

科隆大教堂的尖顶尖窗与其巨大的尖塔相得益彰,让整座教堂显得壮观而沉重。

进入内部,清幽的光线透过彩绘玻璃投射进来,营造出一种神圣而肃穆的氛围。

科隆大教堂的建造耗费了大量时间和精力,但它的壮丽和庄重令人叹为观止。

米兰主教座堂米兰主教座堂,位于意大利米兰市中心,是世界上最大的哥特式教堂之一。

建于14世纪,米兰主教座堂以其奇特的建筑形态和复杂的结构令人印象深刻。

教堂的尖顶尖窗、尖塔和群雕等装饰元素构成了独具特色的外观,给人一种庄严而神秘的感觉。

同时,米兰主教座堂也以其绘有《最后的晚餐》的彩绘玻璃而闻名于世。

在教堂的内部,你可以欣赏到壁画、雕塑和祭坛等精美的艺术品。

米兰主教座堂是哥特式建筑的杰作,也是意大利最重要的文化遗产之一。

巴塞罗那圣家族大教堂巴塞罗那圣家族大教堂,位于西班牙巴塞罗那市中心,是当代最著名的哥特式建筑之一,也是西班牙最具争议性的建筑项目之一。

这座教堂的设计师是安东尼·高迪,他在哥特式建筑的基础上融入了现代元素,创造出了一种独特而富有想象力的建筑风格。

【论哥特式建筑艺术的特色(外国美术史论文)】哥特式建筑特色论哥特式建筑艺术的特色摘要:哥特式建筑是流行于欧洲中世纪的一种建筑风格,以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位,代表了欧洲中世纪艺术的最高成就。

它起源于12世纪的法国,盛行于12—15世纪的欧洲大地,前承罗马式后肩文艺复兴。

主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。

哥特式建筑总体风格特点是:空灵、纤瘦、高耸、尖峭。

尖峭的形式,尖券、尖拱技术的结晶;高耸的墙体,则包含着斜撑技术、扶壁技术的功绩,体现了创造者无穷的想象力和创造力。

哥特式建筑艺术实现了中世纪基督教哲学与艺术创作的完美结合,其塔形屋顶、飞扶壁结构、玫瑰花窗、柱了雕像等经典建筑特点无不体现其作为“上帝之屋”的宗教精神本质。

哥特式建筑最明显的建筑风格就是高耸入云的尖顶及窗户上巨大斑斓的玻璃画。

最富著名的哥特式建筑有俄罗斯圣母大教堂、意大利米兰大教堂、德国科隆大教堂、英国威斯敏斯特大教堂、法国巴黎圣母院以及凯旋门。

哥特式建筑艺术不只影响着中世纪欧洲各艺术领域的发展,更影响着现今世界各艺术领域的发展趋势。

关键字:哥特式花窗尖拱大教堂一、哥特式建筑的起源哥特式建筑,是一种兴盛于中世纪高峰与末期的建筑风格。

它由罗曼式建筑发展而来,为文艺复兴建筑所继承。

典型的哥特式建筑是以法国为中心发展起来的。

11世纪下半叶,哥特式建筑首先在法国兴起。

当时法国一些教堂已经出现肋架拱顶和飞扶壁的雏型。

一般认为第一座真正的哥特式教堂是巴黎郊区的圣丹尼教堂。

这座教堂四尖券巧妙地解决了各拱间的肋架拱顶结构问题,有大面积的彩色玻璃窗,为以后许多教堂所效法。

法国哥特式教堂平面虽然是拉丁十字形,但横翼突出很少。

西面是正门入口,东头环殿内有环廊,许多小礼拜室成放射状排列。

教堂内部特别是中厅高耸,有大片彩色玻璃宙。

其外观上的显著特点是有许多大大小小的尖塔和尖顶,西边高大的钟楼上有的也砌尖顶。

平面十字交叉处的屋顶上有一座很高的尖塔,扶壁和墙垛上也都有玲珑的尖顶,窗户细高,整个教堂向上的动势很强,雕刻极其丰富。

巴黎圣母院结构类型巴黎圣母院是法国巴黎的一座著名的哥特式大教堂,也是世界上最著名的教堂之一。

它的建造始于1163年,历经两个多世纪的时间才完工。

巴黎圣母院的建筑结构类型是典型的哥特式建筑,它具有独特的特点和魅力。

一、哥特式建筑的特点哥特式建筑是中世纪欧洲的一种主要建筑风格,它在12世纪兴起于法国,并迅速传播到整个欧洲。

哥特式建筑的特点是高大的尖顶、拱形的穹顶和尖拱形的窗户。

这些特点使得巴黎圣母院成为了一座独一无二的建筑。

二、巴黎圣母院的结构类型1. 整体结构巴黎圣母院采用了典型的哥特式建筑的结构类型。

它由一座主教堂和两座塔楼组成,整体呈十字形。

主教堂的内部被分为三个部分:中殿、两侧的廊道和后殿。

中殿是教堂的主要空间,廊道则用来容纳更多的人群。

整个教堂的结构非常庞大,给人一种庄严而壮观的感觉。

2. 石柱和拱顶巴黎圣母院的内部支撑结构是由大量的石柱和拱顶构成的。

这些石柱和拱顶不仅起到了支撑作用,还增加了教堂的美观性。

石柱上雕刻着精美的花纹和雕像,展示了中世纪的艺术风格。

拱顶的设计则使得教堂内部空间更加开阔,给人一种宏伟的感觉。

3. 窗户和玫瑰窗巴黎圣母院的窗户是哥特式建筑的标志性元素之一。

它们采用了尖拱形和玫瑰窗的设计,使得教堂的内部充满了光线。

玫瑰窗是教堂的重要装饰,窗户上雕刻着宗教故事和圣经故事的图案,给人一种神秘而庄严的感觉。

4. 尖顶和尖塔巴黎圣母院的尖顶和尖塔是它最显眼的特点之一。

教堂的两座塔楼高达69米,尖顶高达90米,是巴黎市区的标志性建筑之一。

这些尖顶和尖塔给人一种向上伸展的感觉,象征着人们对天堂的向往。

三、巴黎圣母院的历史意义巴黎圣母院不仅是一座美丽的教堂,还承载着丰富的历史意义。

它见证了法国历史上许多重要的事件,包括拿破仑加冕仪式和法国大革命期间的起义。

巴黎圣母院也是法国文学巨匠雨果的作品《巴黎圣母院》的背景,使得它的名气更加广泛。

在2019年的一场大火中,巴黎圣母院遭受了严重的破坏,尖顶和尖塔被毁,但幸运的是主教堂的结构得以保留。

哥特式建筑风格简介哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。

主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。

哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就在建筑史上占有重要地位。

哥特式建筑最明显的建筑风格是高耸的塔尖和窗户上巨大而多彩的玻璃画。

最著名的哥特式建筑有俄罗斯的巴黎圣母院、意大利的米兰大教堂、德国的科隆大教堂、英国的威斯敏斯特教堂、法国的巴黎圣母院等。

特点哥特式建筑的特点是高耸的尖顶、尖拱、大窗户和绘有圣经故事的彩色玻璃窗。

设计中采用尖肋拱顶、飞垛、细长梁柱,营造出轻盈细长的飞行感。

新的框架结构增加了支撑顶部的强度,赋予整个建筑一条直线,雄伟的外观和教堂内的开阔空间,往往结合镶嵌着彩色玻璃的长窗,使教堂具有浓厚的宗教氛围。

特点一:尖肋拱顶从罗马式建筑的圆筒拱顶普遍改为尖肋拱顶(Pointed Arch,或者干脆称为Gothic Arch),推力作用于四个拱底石上,这样拱顶的高度和跨度不再受限制,可以建得又大又高。

并且尖肋拱顶也具有“向上”的视觉暗示。

特点二:飞扶壁(Flying Buttress)飞扶壁(Buttress),也称扶拱垛,是一种用来分担主墙压力的辅助设施,在罗曼式建筑中即已得到大量运用。

而哥特式建筑则将原来被屋顶覆盖的实心扶壁暴露出来,称为飞扶壁。

由于对教堂高度的进一步要求,扶壁的功能和外观都有了很大的提升。

亚眠大教堂的扶壁有两个拱墙来支撑来自推力点上方和下方的推力。

沙特尔大教堂使用小型横向拱廊来增加其抵抗力,而韦伯大教堂使用双拱桥来增加扶壁的承载力。

一些人在扶壁上增加了尖顶以改善平衡。

扶壁上常有复杂的装饰雕刻,轻盈美观,高耸入云。

特点三:花窗玻璃哥特式建筑逐渐取消了阳台和走廊,增加了侧廊窗户的面积,直到整个教堂都采用了大面积的窗户布置。

这些窗户又高又大,几乎承担了墙壁的功能。

并应用从阿拉伯国家学来的彩绘玻璃技术,谱写了丰富多彩的宗教故事,起到了向文盲宣传教义的作用,也有很高的艺术成就。

【建筑欣赏】玫瑰窗:哥特建筑的眼睛!

神学家们说,阳光灿烂的、明朗的教堂更象天堂。

或者说,这阳光从天上射来,象征着“神启”进入信徒的心灵。

恩格斯说哥特教堂体现了“神圣的忘我,……象是朝霞”。

彩色玻璃窗哥特式教堂几乎没有墙面,而窗子很大,占满整个开间,是最适宜于装饰的地方。

当时还不能生产纯净的透明玻璃,却能生产含有各种杂质的彩色玻璃。

受到拜占庭教堂的玻璃摩赛克的启发,心灵手巧的工匠们用彩色玻璃在整个窗子上镶嵌一幅幅的图。

这些画都以《新约》故事为内容,作为“不识字的人的圣经”。

11世纪时,彩色玻璃窗以蓝色为主调,有9种颜色,都是浓重黝暗的。

以后,

逐渐转变为以深红色为主,再转变为以紫色为主,然后又转变为更富丽而明亮的色调。

到12世纪,玻璃的颜色有21种之多。

阳光照耀时,把教堂内部渲染得五彩缤纷,光彩夺目。

教士们解释,这正是上帝居处的景象。

13世纪中叶以前,

由于玻璃块小,所以分格小,每格里的图画是情节性的,内容复杂,形象多,因而色彩特别浑厚,并且便于色调的统一。

13世纪之末,彩色玻璃窗发生了变化。

玻璃块大了,分格疏了,因而图画内容简略,以个别圣像代替了故事,且用着色弥补彩色玻璃的不足,大面积的色调统一就难维持了,同时也就削弱了装饰性,削弱了同建筑的协调。

14世纪,玻璃的色彩更多样,也更透明,因此就不浓重了。

由于常用几层不同颜色的玻璃重叠,色调的变化更多了。

到15世纪,玻璃片更大了,不再作镶嵌,而在玻璃上绘画,装饰性就更差了。

由小块到大片,由深色到透明,这是玻璃生产技术的进步,但玻璃窗却为此而损失了它的建筑性。

--《外国建筑史》

巴黎圣母院正门大玫瑰窗(外)

巴黎圣母院正门大玫瑰窗(内)

巴黎.圣丹尼教堂玫瑰窗(外)

巴黎.圣丹尼教堂玫瑰窗(内)

巴塞罗那.神圣家族教堂大玫瑰

比利时.安特卫普大教堂

法国.夏特尔主教堂

法国斯特拉斯堡大教堂的玫瑰窗

圣丹尼斯教堂绚丽的玫瑰窗

参考文献:。