浅析贝克特戏剧中表现主题的艺术方法

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:3

用简约表达虚无:贝克特的戏剧创作

舒笑梅

【期刊名称】《语文建设》

【年(卷),期】2009(000)009

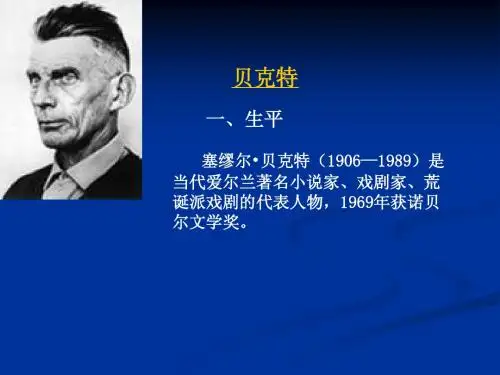

【摘要】@@ 1969年,爱尔兰小说家、剧作家塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett,1906~1989)凭借一部"什么也没有发生,谁也没有来,谁也没有去"的两幕剧<等待戈多>荣膺诺贝尔文学奖.[1]1989年12月22日,贝克特在巴黎静静地走完人生旅途,结束了"生即是他的死亡"(birth is the death of him)的循环.2009年,我们钩沉这段并不遥远的历史,追忆贝克特的创作历程,可以发现"虚无感""乌有感"构成了贝克特世界观和人生观的精髓;相应地,表达虚无、表达乌有成为支配贝克特创作的核心思想.

【总页数】4页(P48-51)

【作者】舒笑梅

【作者单位】中国传媒大学

【正文语种】中文

【中图分类】I1

【相关文献】

1.戏剧小品创作主题的表达 [J], 刘玉琢

2.于荒诞虚无处构建“严肃真实”——评欧仁·尤内斯库的戏剧创作 [J], 倪玉琴

3.论萨特与贝克特的戏剧创作 [J], 程革

4.皮兰德娄的戏剧创作特色与主题表达之间的关系探究——以《六个寻找剧作家的角色》为例 [J], 余丹

5.人生况味的缺失与真诚表达——浅谈陕西省剧协近年戏剧活动中的小戏小品创作[J], 胡安忍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

塞缪尔·贝克特的《断简残编》是一部令人深思的戏剧作品,它引发了我对生命、存在和语言的思考。

这部戏剧以三个角色的对话和行动展开,他们分别是称为A、B、C的人物。

他们似乎被困在一个荒凉的地方,无法逃脱。

对话中充满了混乱、无意义和矛盾,人物之间的交流充斥着谬论和断章取义。

这种诡异的场景和荒诞的对话引发了我对人类存在的本质和意义的思考。

通过《断简残编》,贝克特表达了对语言和沟通的怀疑。

人物之间的对话充满了困惑和混乱,语言似乎无法真正传达思想和意义。

贝克特通过这种语言的破碎和混乱,探索了内心的孤独和无法理解他人的存在。

这部作品还给我留下了对时间和存在的深刻思考。

人物们似乎陷入了一个永恒的循环中,无法摆脱过去、现在和未来的束缚。

这种时间的错综复杂使我意识到时间的不可逆转和人类对于时间流逝的无力感。

阅读《断简残编》后,我对贝克特的独特写作风格和他对人类存在的刻画印象深刻。

他以简洁而深思的方式揭示了生命的荒诞和存在的困境。

作品中的矛盾和谬论使我思考了语言的局限和人与人之间的交流障碍。

同时,对时间和存在的思考也让我开始关注人生的瞬间和无常。

总的来说,贝克特的《断简残编》是一部充满思考和挑战的戏剧作品。

通过荒诞的对话和曲折的情节,他引发了我对生命、语言和存在的思考。

阅读这部作品后,我对人类的存在和沟通方式有了更深入的理解,并开始反思自己对于时间、意义和语言的认识。

塞缪尔·贝克特荒诞剧《终局》的隐含意思摘要:本文旨在结合荒诞剧的特点来解读贝克特的戏剧《终局》,归纳其显著特点和挖掘其隐含意思。

关键词:赛缪尔.贝克特,荒诞剧,荒诞,终局一、荒诞派戏剧荒诞派戏剧最初是英国剧作家马丁·埃斯林在他的《荒诞派戏剧》一书中提出的。

他将这一流派产生的时间界定为1952 至1962 年,因为爱尔兰剧作家贝克特的《等待戈多》就是这一年在巴黎上演并大获成功,旋即引起了世人的广泛关注。

而实际上,尤奈斯库早在1948 年就已经创作出了被后人大为推崇的、被誉为荒诞派经典作之一的《秃头歌女》。

所不幸的是,该剧1950 年在巴黎上演的时候遭到了惨败,前来观看演出的观众寥寥无几,有时因为到场的观众太少,剧场不得不将票款退还给观众并关门停演。

但是,随着时间的推移以及人们对荒诞剧的越来越深刻的认识,他的作品受到了人们越来越热烈的欢迎。

马丁·埃斯林虽然在他的《荒诞派戏剧》一书中将贝克特、尤奈斯库、亚当和日奈划归为荒诞派。

但实际上,这些剧作家一直都将自己视作孤独的、游离于主流社会的边缘作家,他们将自己完全封闭在各自的世界里,与外界隔绝。

每个人都有着自己独特的创作主题、创作题材以及创作背景,因此,也就谈不上什么共同遵循的创作纲领或艺术原则。

但是,有一点是共同的,那就是,他们都关注人的本体,人的生存环境,以及作为人,在这个世界上生存的意义,作品中都渗透出强烈的悲剧精神和忧患意识;在创作上,他们一反传统的戏剧创作模式,将情节、悬念、人物刻画等必不可少的戏剧因素统统抛弃,用最直白的语言、最平凡的事件、最不具戏剧性的情节,表现最真实的生活,揭示出最深刻的人生哲理。

正是这种超现实主义的剧作,在西方社会受到了普遍的欢迎,因为这些剧作就像一面镜子,它使人们透过舞台,看到了自己,也使人们不得不重新审视这个现实世界。

之所以称之为―荒诞派‖是因为―在他们的作品中,他们试图传达这样一种思想:人的存在是没有目的的,没有意义的,人在世界上经常感觉到不知所措,不平静和受到威胁。

从作品《等待戈多》看荒诞派戏剧的特征学校:沈阳师范大学学院:09级文学院专业:对外汉语5班姓名:***学号:********从作品《等待戈多》看荒诞派戏剧的特征摘要:荒诞派戏剧曾在20世纪的西方舞台风行一时,它揭示了世界、人的处境和人自身生存状态的荒诞性,致力于展现人为了明确人生目的,为了找到自己所进行挣扎的理由。

在荒诞派戏剧作家中,萨缪尔·贝克特是最独特、也是最有代表性的一位。

他的作品表现了一个由游戏和虚幻所构成的破碎时空的世界里,人生存的尴尬。

他要人们正视活生生的现实,使人从不断的幻想和失望中解脱出来。

本文通过作品《等待戈多》浅析一下荒诞派戏剧的特征。

关键词:荒诞派戏剧、《等待戈多》、特征20世纪50年代初,西方舞台上出现了一种新型的戏剧品种,它既没有连贯的情节,有没有明晰的人物形象,甚至人物对话、独白也显得颠三倒四,近乎梦呓。

但它却致力于表现人为了明了人生目的,为了找到自我,抑或是仅仅在这荒诞的世界里为了逃避生活的重负所进行的挣扎。

传统的戏剧手法在这里被肢解、扭曲甚至变形,传统的戏剧评论方法和准则在他们的作品面前失去了效用。

这一新的戏剧品种被称为“荒诞派戏剧”。

在所有荒诞派艺术家中,萨缪尔·贝克特是最独特、也是最具有代表性的一位。

在他的作品里,人的灵魂的孤苦、肉体的衰老和精神世界的虚构是永恒的主题。

他的成名作《等待戈多》中就说明了这几点,本文便从这部作品出发浅析荒诞派戏剧的特征。

一、结构艺术:循环结构一只狗来到厨房,偷走一块面包。

厨子举起杓子,把那只狗打死了。

于是,所有的狗都跑来了,给那只狗掘了一个坟墓,还在墓碑上刻了墓志铭,让未来的狗可以看到。

一只狗来到厨房,偷走一块面包。

……这是《等待戈多》中,弗拉基米尔在第二幕出场后高唱的一支歌,这支歌讲述了一个没有结局的,反复循环的故事。

初看上去,颇感滑稽荒诞,殊不知这是作者有意而为之。

也正是剧作循环结构的暗示。

这种独特的循环结构主要表现在两个方面:一、幕与幕之间的重叠反复,如场景、时间、出入人物等前后如出一辙;二、人物语言和动作的重叠反复。

《20世纪的戏剧才子——贝克特》教案20世纪的戏剧才子——贝克特教案

一、教学目标

1. 了解贝克特的生平及其代表作品

2. 理解贝克特的创作风格和文学思想

3. 提高学生对现代戏剧的欣赏能力

二、教学重点

1. 贝克特在文学史上的地位

2. 代表作品《等待戈多》的剖析

3. 贝克特创作思想对20世纪戏剧的影响

三、教学难点

1. 理解贝克特在戏剧方面的独特性

2. 分析《等待戈多》的主题和象征手法

四、教学方法

1. 讲授法

2. 分组讨论

3. 小组展示

4. 课外阅读

五、教学过程

第一课时

知识点1:贝克特的生平与代表作品

1. 通过PPT介绍贝克特的生平

2. 分享《等待戈多》的内容简介

知识点2:贝克特的文学思想

1. 分组讨论贝克特的文学思想及其对当代戏剧的影响

2. 小组展示并进行课堂讨论

第二课时

知识点3:《等待戈多》的剖析

1. 阅读并分析《等待戈多》的主题和象征手法

2. 课堂讨论并再现关键情节

第三课时

知识点4:贝克特的创作思想对20世纪戏剧的影响

1. 调查20世纪戏剧在艺术风格和主题方面的变化

2. 分享贝克特对戏剧的影响和贡献

六、教学评估

1. 课堂小测验

2. 分组展示

3. 学生课后反思

七、教学反思

本教案突出了贝克特在当代戏剧中的地位和贡献,引导学生深入理解贝克特的创作思想及对当代戏剧的影响。

通过PPT、讨论、

展示等多种教学方法,提高了学生对现代戏剧的欣赏能力,增强了学生的主动学习意识。

作者: 秦宏[1]

作者机构: [1]上海对外经贸大学国际商务外语学院,上海201620

出版物刊名: 河南牧业经济学院学报

页码: 63-67页

年卷期: 2021年 第5期

主题词: 贝克特;荒诞戏剧;艺术手法;反传统

摘要:爱尔兰作家贝克特作为荒诞戏剧的领军人物,在创作中以非理性的方式呈现了无意义的人生,终结了舞台上的现实主义传统.他的荒诞戏剧在艺术手法上的先锋探索具体表现为:淡化无序的情节、重复单调的结构、缺乏个性的人物、贬低排斥传统戏剧的语言、构建反传统的情境等.贝克特因在戏剧形式上的大胆革新,对后世的戏剧产生了深远的影响,成为世界戏剧史上的一个里程碑.。

《等待戈多》(En attendant Godot),又译做《等待果陀》,是爱尔兰现代主义剧作家塞缪尔·贝克特的两幕悲喜剧,1953年首演。

《等待戈多》表现的是一个“什么也没有发生,谁也没有来,谁也没有去’’的悲剧。

作品着重表现人的心态、心理活动过程以及人的心理活动障碍。

作品中的人物没有鲜明的性格,作品没有连贯的故事情节。

《等待戈多》是戏剧史上真正的革新,也是第一部演出成功的荒诞派戏剧。

剧幕梗概第一幕,乡间一条路。

一棵树;黄昏。

老流浪汉爱斯特拉冈(昵称戈戈)坐在一个土墩上脱靴子,累得筋疲力尽也没能脱下来。

另一个老流浪汉弗拉季米尔(昵称狄狄)走上来,两个老朋友交谈几句。

狄狄更爱说话,老讲些似乎暗藏哲理的话:“希望迟迟不来,苦死了等的人。

你就是这样一个人,脚出了毛病,反倒责怪靴子。

”因为无事可做,戈戈提议说:咱们走吧。

狄狄回答:咱们不能。

戈戈:干吗不能?狄狄:咱们在等待戈多。

原来这就是他们来到此地的唯一目的,至于戈多是谁,为什么要等他,连他们自己也搞不清楚。

在等待中,他们没事找事,没话找话,吵架,上吊,啃胡萝卜。

突然传来一阵响声,一个人手拿鞭子,驱赶着另一个被绳子拴住脖子的人,出现在他们面前。

两人一阵惊喜,却马上发现来人并非戈多,而叫做波卓。

波卓手里牵的那个人,叫幸运儿。

戈戈和狄狄眼看着波卓残酷虐待幸运儿,又聆听幸运儿一番胡言乱语地“有声思想”。

之后,波卓赶着幸运儿离去,一个孩子上来报告说,戈多今晚不来了,明天晚上准来。

这时夜幕降临,戈戈再次提议离开,狄狄表示同意,但他们仍然坐着不动。

幕落。

第二幕,次日,同一时间,同一地点。

两个老流浪汉再次相遇,模模糊糊地回忆起了昨天发生的事情。

他们把前一天的对话和动作重复一遍,没完没了地说话打发时间。

他们把靴子穿上脱下,又扮演波卓和幸运儿,然后再吵架、再和好。

戈戈像昨天一样,又做了一个噩梦,狄狄也依然不让他说出来。

波卓又牵着幸运儿上场了,不过他已经瞎了眼睛,昨天晚上的威风一扫而空,也根本不记得曾经见过戈戈和狄狄。

贝克特《默剧一》的存在主义美学阐释摘要:作为荒诞派戏剧的代表作家之一,萨缪尔·贝克特深受存在主义哲学思想的影响,他的《默剧一》是一部富含存在主义美学思想的作品。

本文从分别从“被抛掷”的存在、“无以逃脱”的荒诞和“自由选择”的存在探讨了海德格尔、加缪和萨特的存在主义美学思想在贝克特《默剧一》中的体现,指出该剧无声胜有声,以极简的方式呈现了深刻的思想。

关键词:《默剧一》;存在主义美学;被抛掷;荒诞;自由选择1.0 引言萨缪尔·贝克特(1906-1989)是20世纪世界文坛上的文学巨匠,在小说和戏剧创作上都取得了很高的成就,1969年因“他那具有新奇形式的小说和戏剧作品使现代人从精神贫困中得到振奋”而被授予诺贝尔文学奖[1](544)。

自上个世纪50、60年代以来,国内外对贝克特的研究不胜枚举,包括传统的传记研究、现代西方哲学对其创作的影响、具体小说和戏剧文本的分析等。

80、90年代,随着西方评论界的语言学转向,贝克特的研究也转向了对其作品的后结构主义和语言哲学的研究。

21世纪以来,贝克特的研究呈现出理论化和哲学化的趋势,探讨贝克特与西方哲学,特别是后现代文化思想的关系问题[2](2)。

纵观国内贝克特研究戏剧的研究,大多集中在《等待戈多》这部剧作的评论和解读上,其他剧作如《终局》、《克拉普最后的录音带》、《幸福日子》等研究较少,尤其是对贝克特的默剧和广播剧的研究可谓少之又少。

本文拟从存在主义美学的角度对被很多国内学者所忽略的《默剧一》进行研究,探讨其存在主义哲学思想与美学意蕴。

2.0存在主义的象征之作贝克特一生仅写了两部默剧,其中《默剧一》1957年在伦敦王家宫廷剧场首演,2000年由卡罗尔·赖兹(Karel Reisz)执导拍成电影,由Sean Foley演剧中的唯一人物。

《默剧一》的背景是沙漠,在炫目的灯光中,一名男子被从舞台的后侧投掷到舞台上,他试图逃离舞台,但是不管他是打算从舞台的左侧还是右侧退出舞台,都被再次投掷到舞台上。

文艺传媒 分析贝克特《等待戈多》中无为的等待

中图分类号:1234 凌成静胡小玲 (内江师范学院外国语学院 四川・内江 641112)

文献标识码:A 文章编号:1672—7894(2015)27—0152—02 摘要《等待戈多》利用“等待”从不同层面突出西方人的 幻灭感,处处体现主人公无为的生活状态的循环往复。从中 读者感受到的“等待”是疲软无力的,所看到的“等待”是模 糊不清的。本文通过解读文本从信仰、思想、语言、行为方面 详细分析剧中人物的无为的等待。 关键词《等待戈多》无为等待 On Inactive Waiting in Beckett。S”Waiting for Godot”// Ling Chengjing,Hu Xiaoling Abstract”Waiting for Godot”highlights the westerners’disillu- sion from diferent perspectives by employing the theme”wait- ing”,reflecting the cycle of the inactive life condition.Readers can experience and witness the weak and blurred waiting from the drama.By the interpretation of the text,this paper shows a detailed analysis on the inactive performance of characters from the aspects of belief,thought,language and behavior. K words”Waiting for Godot”;inaction;waiting 塞缪尔・贝克特是20世纪法国作家,出生于爱尔兰首 府都柏林郊区斯罗克的犹太家庭。他是荒诞派戏剧作家的 重要代表人物,深受意识流的影响,对传统的现实主义手法 深恶痛疾,而他要表现的是“原子时代的失去理性的宇宙” Ⅲ,因而他于1952年写出了西方荒诞派戏剧的经典之作《等 待戈多》。读者常常在阅读了这本书或观看过戏剧之后会问 “戈多是谁?是上帝?是希望?是信仰?”但是没有人知道“戈 多”究竟是谁,就连贝克特自己都不知道“戈多”到底是谁? “戈多”的可能性很多,而本剧的关注点正如资深评论家艾 斯林指出:“《等待戈多》的意义不在于戈多是什么,而在于 等待行为。”细读文本可知剧中人物的等待是消极的、空乏 的、无为的。它主要通过以下几个方面体现: 1信仰的缺乏 根据两个流浪汉在剧中的回忆,大约在50年前,他们 在麦康地区的一个葡萄园里为一个人采摘葡萄。这一意象 有着浓厚的宗教色彩。《圣经》中称耶稣是真葡萄树,人子则 是树枝,所以葡萄园和葡萄树可以暗示上帝和人的关系[21。 两个流浪汉去过的葡萄园可能影射伊甸园,葡萄园的主人 则为上帝。现在他们失去了葡萄园成为了流浪汉,对葡萄园 地名以及主人名字的忘记象征现代人已经彻底失去了宗教 信仰。此外,剧中的流浪汉有过这样的对话: 弗拉季米尔:“你记得《福音书》?”① 爱斯特拉岗:“我记得圣地的那些地图,它们是彩色的, 非常漂亮。死海是蓝色的,只那么看上一眼就让我渴望起 来,那是我们要去的地方,那是我们要去度蜜月的地方。我 们可以游泳,可以玩得很高兴。” 从两个人的对话中可以看出两个人论及《圣经》的目的 并不是出于宗教信仰,而仅仅是作为无聊时的消遣,好打发 时间。这是信仰缺失时代阅读《圣经》的流行风景。“戈多”之 所以迟迟不来是因为等待者信仰的缺失。他们虽然执著地 等待着“戈多”,却荒唐地不知道“戈多”是谁,也不知道“戈 多”能做什么,更不知道为什么要等“戈多”。因而在剧中弗 拉季米尔才会问信使小男孩的长相,他有没有胡子?他是黑 人还是白人?“戈多”是两个流浪汉生存的希望,然而他们却 不知道关于“戈多”的任何信息,他们丧失了对唯一信仰的 理解。《圣经》中说,人非有信就不能得到神的喜悦,因为到 神面前的人必须有信,且信他赏赐他寻求他的人。[31两个人 失去了信仰,这是造成他们悲剧的根本原因。《圣经》中说, 神爱世人,甚至将他的独子赐给他们,叫一切信他的人不至 灭亡,反得永生。【41他们失去了信仰,终将不能获得永生。信 仰是等待的灯塔,正因为他们没有信仰才迷失了自己。此 外,通过解读文本可知,剧中人物无为的等待还体现在思想 上。 2思想的空乏 两个流浪汉经常昏昏欲睡,浑浑噩噩,他们始终在等待 着“戈多”,但是却认为奋斗和挣扎都没有用。他们说,“早就 不思想”并且觉得“最可怕的就是有了思想”。两个人的交互 状态使他们作为整体时仍然不具有健全的思考、判断、选择 的能力,最终在任何问题上都只能不了了之。他们不断地挣 扎着,等还是不等?是上吊还是不上吊?来还是不来?他们 永远在纠结着。两个人没有主动地思考,没有高尚的思想,

浅析贝克特戏剧中表现主题的艺术方法

作者:时雯钰

来源:《祖国》2017年第04期

摘要:贝克特打破了传统的戏剧表现手法,分别从形象、语言、动作多个方面,将抽象的情感和心理外化,间接地传递解构了的意图,使一切都充满着多义性,丰富的意义生成可能性。

使得荒诞的主题更加鲜明,比以往的戏剧具有更加深刻的思想性。

关键词:贝克特荒诞戏剧艺术手法

萨缪尔·贝克特,1969年获诺贝尔文学奖,爱尔兰裔剧作家,其作品的主题更多的是在表现:世界是荒诞的,人的存在也是荒诞的。

人与人之间的沟通障碍,自己的孤独,丧失自我与人的异化。

贝克特的戏剧以其独特的表现手法真实的传达了这隐藏在物质繁荣后的精神危机。

一、多义的形象

剧本《不是我》中,有一张特写的“嘴”,它高高地悬挂在黑暗中,好像“纯粹是舞台上的实体,舞台形象的一个部分,舞台文本的载体。

其余的就是易卜生的了”这番话显然表明贝克特的戏剧方法与易卜生为代表的传统戏剧方法是有很大不同的。

贝克特关注的焦点在于“图像”(贝克特语),他往往通过各种方法去呈现他心中的所要表现的形象,从而向观众呈现强烈的视觉冲击。

贝克特的舞台可以用“视觉节制”这个词来形容,因为他通常只使用一到两个形象,形象的周围是漆黑的一片,几乎什么都没有。

对剧中人物的塑造,也与以往戏剧中鲜明的人物形象相差甚远。

贝克特戏剧中的人物没有明显的性格特征,这些形象表现出了“存在”的神秘感。

爱斯特拉冈和弗拉基米尔为什么要信守诺言等待戈多,没有人来对这件事作出解释。

为什么纳格和纳尔生活在垃圾桶里,为什么温妮被埋在土里被太阳烤的奄奄一息,这些都没有明确的原因。

这是可以随意的任人理解的,即便是询问贝克特本人,他也不会给出确切的答案。

此时贝克特戏剧中的人物不再是表现的对象,而更多的是成为了表现主题的媒介,通过人物一系列的言行,间接地引出主题,或是存在主义的荒诞,或是荒诞背后隐藏的对未来的期许,更多的是引起人们的疑惑,令人深思其中的缘由,较之以往,其更加具有深刻的思想性。

贝克特戏剧中所呈现的的人物形象实际上更多的是现代人内心的外化,是将抽象的精神实体化。

通过人物一系列看似无意义的荒诞的行为语言,间接地暗示着当前人们的生存状态,让人们去思考这背后所代表的同时代人的共同精神感受,从而达到他的创作意图。

在此,人物本身只作为精神的外化载体,将现代人彼此心灵隔绝的现状通过形象表现出来。

二、破碎的语言

依据结构主义的观点,语言作为一种符号系统是人们表情达意进行交流的重要媒介。

然而,在贝克特的戏剧中,语言作为交际媒介的作用却无法体现。

贝克特曾对劳伦斯·哈维说道:“语言是一种自满的形式”而写作,好比是“用尘土来堆雪人”,这定是怎么堆也堆不起来的。

他认为用语言来表述是有局限的,语言并不能准确的传达某些东西,它仅仅是直观的描绘,但附着于物体上的情感类的抽象的东西是难以用语言来表述的。

而且,他之所以要摧毁传统的语言形式,也是因为受到存在主义的影响,他希望通过戏剧来表现“存在”。

在他看来,“存在”就是一种无形的、混沌的、神秘的、谜一样的东西。

在贝克特的戏剧中,语言丧失了交际的功能,更多地是为了推动人物的动作,以及表现“荒诞性”。

无论是爱斯特拉冈和弗拉基米尔的无厘头对话,还是哈姆指使克劳夫做事的话语,其本身所具有的表面意义是不具有深意的,那么剧中的台词的作用更多的是通过大量无意义的断句,以及隔三差五的停顿来传达某种抽象的精神情感。

贝克特还善于在沉默和停顿中营造“凝固的戏剧场面”。

当哈姆在自言自语般的回溯第一次遇见克劳夫的往事的时候,七处停顿隔断了短短的回忆,表现了哈姆思绪的跳转,头脑中的乱麻,上了年纪后的精力溃散。

停顿以及沉默的使用在贝克特的戏剧中较为频繁,它是一种特殊的语言表达方式,能够间接的展示说话人的心理状态。

这些沉默与停顿,使得戏剧语言变得破碎,但却更加贴切更加符合现代人荒诞无聊的孤独的精神世界。

另外,在这些沉默的时间里,也能使读者和观众进一步去思考其中的含义,给他们以思考的时间,可以说是语言是有尽的,但由神秘的沉默而诱发的深思是无尽的。

三、深沉的动作

在戏剧艺术中,人物的动作占据着重要的的位置,以贝克特不信任语言的态度来看,动作更加具有表现力。

在贝克特的许多戏剧中,人物总是就一两个小动作而不断重复。

譬如在《终局》里克劳夫总是在两个窗户之间来来回回,拿着梯子爬上窗户向外望。

《快乐时光》中的温妮经常从包里拿出一件又一件东西:镜子、牙刷、放大镜、口红,甚至还有手枪。

贝克特将其变成了一系列重复的动作的组合,从而与文本“音符”形成呼应,与此同时,也为塑造“潜意识形象”(贝克特语)做出了贡献。

动作的重复表现了无聊空寂的现状,一个动作并不引人注意,但一连串的动作就不得不令人怀疑与思考。

利用手势及凝固的姿势来表现潜在的情感,亦在他的作品中占有相当的地位。

《克拉普的最后一盘录音带》的不同版本包括了一系列不同的凝固的姿势,在开场和尾声的部分,主人公一动不动的坐着,双手平放在面前的桌子上,还有一个听的姿势,头微微偏右,好像是在回想过去的经历。

他并没有动,却让观众看到了他的内心活动。

这说明无声有时比有声更加有力,因为,它们一旦进入了画框或被聚焦之后,不在场和空洞才能引起观众的注意,而不至于导致言过其实所带来的尴尬。

他于寂静中给人欣赏和思考的空间,让人参与进来,而非单纯的观看一个故事,这与停顿和沉默有同样的作用。

当人物的语言变成沉默,手势和姿势就成了重要关

注点,他与寂静的环境组合成为凝固的舞台场面,供人细细观察。

人物的动作看似普通简单,但一系列普通的动作之下包含着深意,令人思索,它与声音、语言相互呼应,彼此之间构成独立又有联系的整体,以表现荒诞主题。

参考文献:

[1]哈蒙.待遇最好的作者:塞缪尔·贝克特与艾伦·施奈德通信集[M].袁铭良译.北京:中国标准出版社,2003.

[2][英]海恩斯,诺尔森.贝克特肖像[M].王绍祥译.上海:上海人民出版社,2006.

(作者简介:时雯钰,辽宁大学,比较文学与世界文学)。